Palais Rohan (Bordeaux)

Le palais Rohan est un palais bordelais construit pour l'archevêque Ferdinand-Maximilien-Mériadec, prince de Rohan, entre 1771 et 1784.

| Type | |

|---|---|

| Destination initiale |

Palais archiépiscopal de Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan |

| Destination actuelle |

Hôtel de ville de Bordeaux |

| Style | |

| Architecte | |

| Construction | |

| Occupant | |

| Propriétaire |

Ville de Bordeaux (d) |

| Gestionnaire |

Ville de Bordeaux (d) |

| Patrimonialité |

| Pays | |

|---|---|

| Région | |

| Commune | |

| Adresse |

| Coordonnées |

44° 50′ 16″ N, 0° 34′ 47″ O |

|---|

Hôtel de l’Archevêché jusqu’à la Révolution, puis siège du tribunal révolutionnaire en 1791, hôtel de la préfecture en 1800, palais impérial de Napoléon Ier en 1808 et palais royal en 1815 sous Louis XVIII, le palais Rohan devient hôtel de ville en 1835.

Histoire

Hôtel de l'Archevêque

Devenu archevêque de Bordeaux en 1769, Ferdinand Maximilien Mériadec de Rohan-Guéméné entreprend la reconstruction complète du vieil archevêché qui, dès le Moyen Âge, occupait l’angle nord-ouest de la cathédrale Saint-André (comme Armand de Rohan-Soubise pour le palais des Rohan de Strasbourg).

Dès 1771, c’est à l’ingénieur Joseph Étienne, nouvellement arrivé de Paris, qu’est confiée l’étude du palais et des lotissements. Il fait le projet d’un grand ensemble comportant un bâtiment principal à trois niveaux, à l’arrière d’une grande cour.

La vente des terrains autour de l’archevêché (actuel quartier Mériadeck), et les revenus du diocèse, doivent permettre de financer sa construction (plus de 2 millions de livres[1] = 22 millions d'euros actuels[2]). Mécontent de Joseph Étienne, l’archevêque le remplace par Richard-François Bonfin, architecte de la ville et auteur de la fontaine de la Grave, qui termine les travaux avec l’entrepreneur René Poirier. Alors que les frais de la construction ne cessent de croître, l’archevêque est contraint d’engager sa propre fortune.

En 1781, Ferdinand Maximilien Mériadec laisse sa place d'archevêque à Mgr Champion de Cicé. Le palais n'est achevé que 3 ans plys tard, en 1784.

Tribunal révolutionnaire et préfecture

Dans ce palais siègent, dès 1791, le nouveau Conseil général du département, ainsi que le Tribunal révolutionnaire. En 1800, c'est l'administration préfectorale et le nouveau préfet Antoine Claire Thibaudeau qui s'y installent car le Premier Consul exige que son représentant soit dignement logé.

Palais impérial puis palais royal

L’un de ses successeurs, Charles Delacroix, « père officiel » du célèbre peintre Eugène Delacroix, y décède et, en 1808, Napoléon Ier, autoproclamé empereur des Français depuis 1804, s’y installe. Par conséquent, le bâtiment devient temporairement palais impérial, la préfecture étant transférée dans l’ancien hôtel de Saige. Moins de sept ans plus tard, avec la Restauration de la monarchie en 1815, le drapeau blanc flotte sur le palais cette fois devenu royal.

La duchesse d’Angoulême y réside quatre mois en 1823 et, en 1828, c’est la duchesse de Berry qui en est l’hôte quand elle inaugure le nouvel hôpital Saint-André et pose la première pierre des colonnes rostrales.

Échange de bâtiments

Le palais royal redevient propriété de l’État en 1832. L'année suivante, il propose à la ville d'échanger le Palais Rohan contre l'hôtel de ville (celui de l’époque, accolé à la Grosse cloche qui en est le beffroi), que le ministre de la Guerre veut aménager en caserne. Sinon le palais abritera la garnison. Les tractations seront longues. Il faut attendre 1835 pour que l’échange soit officialisé et le 1er janvier 1836, le maire Joseph-Thomas Brun s’installe dans l'ancien palais royal. Depuis, la ville siège en continu dans le bâtiment.

En 1839, le nouveau maire David Johnston y reçoit le fils aîné du roi des Français Louis-Philippe Ier, Ferdinand-Philippe, duc d’Orléans qui, en compagnie de son épouse, inaugure la première pierre de la gare du chemin de fer de Bordeaux à La Teste.

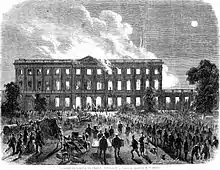

Le grand incendie de 1862

Le , l'hôtel de ville a été sévèrement endommagé par un incendie. Les archives municipales ont été perdues, mais la plus grande partie de la collection de peintures a pu être sauvée[3].

Construction des ailes du musée des beaux-arts

En 1880 deux ailes sont construites par Charles Burguet de chaque côté du jardin, pour abriter le Musée des beaux-arts.

Dans l'ancienne salle des tribunaux civils et militaires, la ville installe en 1889 le conseil municipal. Le décor de boiseries date de cette époque.

Attentat à la bombe en 1996

Dans la nuit du 5 au , alors qu'Alain Juppé est Premier ministre et maire de Bordeaux, une bombe explose sous les fenêtres du cabinet du maire, côté du jardin. L'attentat est revendiqué dès le lendemain par le groupe corse FLNC Canal historique. L'explosion endommage le rez-de-chaussée de l'hôtel de ville, mais ne fait aucune victime[4].

Incendie de la porte cochère en 2023

Dans la soirée du , importante journée de mobilisation contre la réforme des retraites proposée par le gouvernement Borne, des individus parviennent à mettre le feu à la porte cochère de la cour d'honneur[5] - [6]. Le feu dure une quinzaine de minutes avant d'être éteint par les pompiers. Les motivations des auteurs ne sont pas encore connues[7] - [8].

Architecture et décoration

Cet ensemble est réalisé dans un style néoclassique monumental, sobre et équilibré. Il reprend la configuration des hôtels particulier « entre cour et jardin ».

L'extérieur

Le palais est constitué d’un vaste corps de logis flanqué à l'avant de deux ailes basses en retour d’équerre qui le relient à une colonnade. La cour carrée ainsi délimitée est fermée par un portique d’ordre ionique à arcades ouvert côté rue, au centre duquel s’ouvre un portail monumental. Scandé par des colonnes, ce mur de clôture offre au premier abord un décor d’arcatures qui n’est pas sans rappeler les modèles proposés vers 1770 par l’architecte parisien Jean-François de Neufforge (en). De part et d'autre du portail d'entrée se trouvent deux niches dans lesquelles étaient prévues des statues de Deschamps, La Ville de Bordeaux et La Religion (maquettes conservées au Musée des Arts décoratifs). Elles sont aujourd'hui occupées par Le Génie du commerce et de l'industrie et par Le Génie des sciences et des arts, œuvres du sculpteur Edmond-Sébastien Prévot (1869)[1].

Dans le fond de la cour, la façade principale, plate et animée d’un avant-corps central, s’impose par sa rigueur et son austérité. Dans le tympan du fronton en arc segmentaire, une horloge a remplacé en 1871, le bas-relief représentant La sagesse évangélique, réalisé par Barthélemy Cabirol, et détruit à la Révolution.

La façade postérieure, presque semblable à l'exception du fronton, donne sur le jardin et est prolongée par deux pavillons bas à balustres dont les baies sont surmontées de guirlandes. Son fronton a lui conservé la sculpture de Cabirol représentant La Libéralité.

Cette sècheresse dans les lignes et la composition s’explique par la présence de Victor Louis à Bordeaux, qui à la même époque édifiait le Grand Théâtre.

.jpg.webp) Entrée de la cour d'honneur donnant sur la place Pey-Berland.

Entrée de la cour d'honneur donnant sur la place Pey-Berland. Le Génie du commerce et de l'industrie.

Le Génie du commerce et de l'industrie. Le Génie des sciences et des arts.

Le Génie des sciences et des arts. Façade donnant sur le jardin.

Façade donnant sur le jardin.

L'intérieur

À l’intérieur, des salons aux lambris de style Louis XVI en boiseries de tilleul sont décorés de motifs végétaux réalisés par le sculpteur Barthélemy Cabirol.

La salle à manger dite de l’archevêque propose un décor en trompe-l’œil dans le goût pompéien. Elle fut décorée en 1783-84 par le peintre Giovanni Antonio Berinzago. On raconte que c’est dans cette pièce que le jeune Eugène Delacroix, alors fils du préfet, regardant restaurées par Pierre Lacour les peintures de Berinzago en 1802, découvrit sa vocation.

Un autre décor dans le goût de la Renaissance antiquisante traduit bien le raffinement des intérieurs bordelais de cette époque. L’escalier d’honneur monumental (dessiné par Bonfin), situé au rez-de-chaussée du corps de logis, est considéré comme un des chefs-d’œuvre de stéréotomie française.

Deux incendies en 1862 et 1870 ont peu affecté les extérieurs, mais ont modifié la distribution et les décors intérieurs.

La salle du conseil municipal fut aménagée en 1889. Elle est caractéristique de l’architecture officielle de la IIIe République.

Il est inscrit à l’Inventaire des Monuments historiques.

Dégagement autour de l'escalier d'honneur.

Dégagement autour de l'escalier d'honneur. Un salon au rez-de-chaussée.

Un salon au rez-de-chaussée. Salle du conseil.

Salle du conseil.

Le jardin

À l'arrière du palais, un premier jardin avait été tracé en 1777-1778 sur un plan régulier à la française. Dès 1783, l'archevêque Champion de Cicé le fait mettre à la nouvelle mode anglaise. La Révolution le transforme ensuite en jardin botanique. Après plusieurs remaniements, il ne prend son aspect actuel qu'en 1880 avec la construction, de chaque côté du jardin, de deux galeries pour abriter le Musée des beaux-arts. Ces deux ailes sont l’œuvre de l'architecte Charles Burguet.

La grille monumentale, mise en place en 1879, a été réalisée par Marius Faget dans l'esprit du XVIIIe siècle.

Ce jardin contient aussi une fontaine Wallace et plusieurs œuvres d'art remarquables, parmi lesquelles L'apôtre de Raoul Larche, et la Nymphe de Diane de Jules Rispal.

Le , à l’occasion de la journée internationale de l’abolition de l’esclavage[9], la mairie inaugure la sculpture Strange Fruit de l’artiste Sandrine Plante-Rougeol[10]. Avec cet arbre de résine et métal, elle a voulu évoquer le déracinement et le nouvel enracinement des populations déportées par le commerce triangulaire, dans lequel Bordeaux a pris une part importante. Les trois personnages représentent trois émotions : la colère, la peur et l’abandon. Le nom de l’œuvre rappelle aussi le titre du poème Strange Fruit, chanté par Billie Holiday en 1939, qui fait référence au corps d'un noir pendu à un arbre, afin de dénoncer les lynchages dans le sud des Etats-Unis[11].

Armoiries de Bordeaux, sur le portail d'entrée du jardin.

Armoiries de Bordeaux, sur le portail d'entrée du jardin._02.jpg.webp)

_(2).jpg.webp) Sculpture l'Apôtre.

Sculpture l'Apôtre. Sculpture Strange Fruit.

Sculpture Strange Fruit.

Protection du monument historique

Le palais bénéficie d'une double protection au titre des monuments historiques : une inscription depuis le 24 mars 1997 pour le palais avec sa cour d'honneur, et d'un classement depuis le 14 novembre 1997 pour les façades et les toitures de l'ensemble des bâtiments et diverses pièces du rez-de-chaussée[12].

Transports en commun

Ce site est desservi par les lignes A et B du tramway de Bordeaux : station Hôtel de Ville

Notes et références

- Robert Coustet, Le nouveau viographe de Bordeaux : guide historique et monumental des rues de Bordeaux, Bordeaux, Mollat, , 563 p. (ISBN 978-2-35877-002-6, lire en ligne), p. 241-242

- « Convertisseur de monnaie d'Ancien Régime - Livres - euros », sur convertisseur-monnaie-ancienne.fr (consulté le )

- Raymond de Toulouse-Lautrec, « Incendie de l'Hôtel-de-Ville de Bordeaux », Bulletin monumental, 3e série, vol. 28, t. 8, , p. 644-651 (lire en ligne)

- Guy Benhamou et Pascale Nivelle, « L'hôtel de ville de Bordeaux a été la cible de terroristes samedi soir. Une bombe explose dans la mairie d'Alain Juppé. », sur Libération (consulté le )

- « Manifestation contre la réforme des retraites : l'entrée de l'hôtel de ville incendiée à Bordeaux », sur LEFIGARO, (consulté le )

- « Incendie de la porte de la mairie de Bordeaux jeudi soir après la mobilisation historique contre la réforme des retraites », sur France 3 Nouvelle-Aquitaine (consulté le )

- Gwenaël Badets, « Incendie à la mairie de Bordeaux : l’enquête avance, la polémique couve », SudOuest.fr, (ISSN 1760-6454, lire en ligne, consulté le )

- La Rédaction, « Des casseurs d'extrême-droite derrière la tentative d'incendie de la mairie de Bordeaux ? », sur Rue89Bordeaux, (consulté le )

- « Journée internationale pour l'abolition de l'esclavage, 2 décembre », sur www.un.org (consulté le )

- « Strange Fruit - Mémoire de l'esclavage et de la traite négrière - Bordeaux », sur www.memoire-esclavage-bordeaux.fr (consulté le )

- « Esclavage : 6 plaques de rues de négriers et une sculpture pour ne pas oublier », sur Rue89 Bordeaux, (consulté le )

- « Palais de Rohan (ancien archevêché, actuel Hôtel de ville) », notice no PA00083157, base Mérimée, ministère français de la Culture

Voir aussi

Bibliographie

- Paul Courteault, « Bordeaux. Hôtel de ville », dans Congrès archéologique de France. 102e session. Bordeaux et Bayonne. 1939, Paris, Société française d'archéologie, , p. 12-17

- Jacques D’Welles, Palais Rohan : Hôtel de ville de Bordeaux, Bordeaux, éditions Delmas,

- Histoire des archevêques de Bordeaux : Histoire des archevêques de Bordeaux et des évêques de Bazas. Histoire du Palais Rohan, du château de Lormont et des archevêchés. Histoire des chapelles et églises de Bordeaux., Bordeaux, Les Dossiers d'Aquitaine, coll. « Littérature », 528 p., 24x32 cm (ISBN 978-2-84622-197-9)

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à l'architecture :

- Ressource relative aux organisations :

- Le Palais Rohan, dépliant de la Mairie de Bordeaux