Ouvrage de l'Agaisen

L'ouvrage de l'Agaisen, ou du Mont-Agaisen, est une fortification faisant partie de la ligne Maginot, située sur la commune de Sospel, dans le département des Alpes-Maritimes.

| Ouvrage de l'Agaisen | |

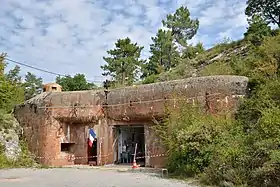

Entrée de l'ouvrage. | |

| Type d'ouvrage | Gros ouvrage d'artillerie |

|---|---|

| Secteur └─ sous-secteur |

secteur fortifié des Alpes-Maritimes └─ sous-secteur de Sospel, quartier Braus |

| Numéro d'ouvrage | EO 3 |

| Année de construction | 1930-1935 |

| Régiment | 95e BAF et 158e RAP |

| Nombre de blocs | 4 |

| Type d'entrée(s) | Entrée mixte |

| Effectifs | 7 officiers et 295 hommes |

| Coordonnées | 43° 53′ 16″ nord, 7° 27′ 19″ est |

| Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

Géolocalisation sur la carte : France

| |

Il s'agit d'un gros ouvrage d'artillerie, qui avait pour mission avec son voisin l'ouvrage de Saint-Roch de bloquer la « trouée de la Bévéra », axe qui mène du col de Tende à Nice. Lors des combats de la bataille des Alpes, sa tourelle a tiré environ 1 300 obus sur les troupes italiennes du 20 au . En , c'est au tour des Allemands d'utiliser la tourelle. Maintenu en état pendant la guerre froide pour servir à l'instruction du personnel du génie, il est désormais entretenu par une association.

Situé au sommet du mont Agaisen dominant Sospel, l'ouvrage, entretenu par une association de bénévoles, est visitable. Il est inscrit à l'inventaire des monuments historiques[1].

Histoire

Des fortifications ont été construites le long des frontières orientales de la France dans les années 1930. L'ensemble est surnommé la « ligne Maginot ».

Dans le cadre de la ligne Maginot, l'ouvrage de l'Agaisen a été établi au sommet du mont Agaisen qui domine, avec ses 750 mètres d'altitude, la vallée de la Bévéra et la petite ville de Sospel.

Sa construction, confiée à l'entreprise Marting en 1930 puis à Roussel à partir de , a coûté un total de 24,6 millions de francs[2] (valeur de )[3], dont 2,7 rien que pour la route d'accès.

L'ouvrage fut particulièrement actif au début de la Seconde Guerre mondiale, faisant échec à la tentative d'invasion italienne de . Après l'invasion de la zone sud en 1942, il fut occupé par les Italiens puis par les Allemands qui en sabotèrent les installations lors de leur retraite en . Remis en état par les Américains, l'ouvrage participa aux dernières actions de guerre de la ligne Maginot.

Description

Position sur la ligne

Les fortifications de la ligne Maginot sont organisées en 24 secteurs, eux-mêmes subdivisés en plusieurs sous-secteurs et quartiers. L'ouvrage de l'Agaisen se trouve dans le secteur fortifié des Alpes-Maritimes (SFAM), plus précisément dans le sous-secteur de Sospel et le quartier de Braus.

Les défenses étaient organisées en profondeur : d'abord la frontière elle-même était surveillée par les points d'appui légers des sections d'éclaireurs-skieurs (les SES, y compris celles détachées des BCA). Ensuite, un peu plus en retrait, une série d'avant-postes forme une ligne de défense : chaque avant-poste, tenu par une section de fantassins, est de taille modeste (un seul dans le quartier : celui de Castès-Ruines). Puis encore un peu plus à l'ouest, à environ cinq kilomètres de la frontière, se trouve la « ligne principale de résistance », composée d'une succession d'ouvrages bétonnés : les plus gros sont armés avec de l'artillerie et se soutiennent mutuellement en flanquement (dans le quartier ce sont les ouvrages de l'Agaisen, de Saint-Roch et du Barbonnet), avec un petit ouvrage d'infanterie (celui du Champ-de-Tir-de-l'Agaisen) et neuf petites casemates dans les intervalles. Enfin, encore un peu plus en arrière, étaient implantées les installations de soutien, que ce soient les positions de tir de l'artillerie de position ou les installations logistiques (postes de commandement, dépôts de munitions, etc.).

L'ouvrage est occupé par des soldats du 95e BAF (bataillon alpin de forteresse) et 158e RAP (régiment d'artillerie de position).

Souterrains

Comme tous les autres ouvrages de la ligne Maginot, celui de l'Agaisen est conçu pour résister à un bombardement d'obus de très gros calibre. Les organes de soutien sont donc aménagés en souterrain, creusés au minimum sous douze mètres de roche, tandis que les organes de combat, dispersés en surface sous forme de blocs, sont protégés par d'épais cuirassements en acier et des couches de béton armé.

La caserne de temps de guerre, les salles des filtres à air, les systèmes de ventilation, les PC, le central téléphonique, la cuisine, les sanitaires, les magasins à munitions (notamment les M 2 au pied des blocs d'artillerie), les réservoirs d'eau, de gazole (de quoi tenir trois mois) et de nourriture sont tous en souterrain, reliés entre eux par une galerie équipée d'une voie ferrée étroite de 60 cm d'écartement où roulent des wagonnets poussés à bras (le modèle SE porte jusqu'à 600 kg : une caisse d'obus fait de 80 à 105 kg). Les entrées sont de plain-pied, tandis que les accès aux blocs se font par des puits avec escaliers et monte-charge.

L'alimentation électrique, nécessaire à l'éclairage, à la tourelle et aux monte-charges, est fournie par une usine avec trois groupes électrogènes (un seul suffisait en régime normal), composés chacun d'un moteur Diesel SMIM 6 SR 19 (six cylindres, fournissant 150 ch à 600 tr/min)[4] couplé à un alternateur, complétés par un petit groupe auxiliaire (un moteur CLM 1 PJ 65, de 8 ch à 1 000 tr/min)[5] servant à l'éclairage d'urgence de l'usine et au démarrage pneumatique des gros diesels. Le refroidissement des moteurs se fait par circulation d'eau.

Blocs

En surface, les blocs sont dispersés pour réduire la taille des cibles. Chaque bloc de combat dispose d'une certaine autonomie, avec ses propres magasins à munitions, sa salle de repos, son PC, ainsi que son système de ventilation et de filtration de l'air. Étant donné que les positions de mise en batterie pour de l'artillerie lourde sont rares en montagne, le niveau de protection est moins important que dans le Nord-Est (les ouvrages construits en Alsace, en Lorraine et dans le Nord). Dans le Sud-Est (les Alpes), le niveau de protection pour les gros ouvrages est le no 3 (les petits ouvrages sont au no 2, voir au no 1 en haute-montagne)[6] : les dalles des blocs font 2,5 mètres d'épaisseur (théoriquement à l'épreuve de deux coups d'obus de 300 mm superposés), les murs exposés 2,75 m, les autres murs, les radiers et les planchers un mètre. Pour le cas du bloc armé d'une tourelle, la dalle passe en protection no 4, soit une épaisseur de 3,5 mètres (de quoi résister à deux obus de 420 mm)[7]. L'intérieur des dalles et murs exposés est en plus recouvert de 5 mm de tôle pour protéger le personnel de la formation de ménisque (projection de béton à l'intérieur, aussi dangereux qu'un obus).

Le bloc 1 sert d'entrée mixte à l'ouvrage, regroupant l'entrée du matériel, qui se fait par un pont-levis ajouré (où peut entrer une camionnette) et l'entrée du personnel, par une porte blindée. Sa défense rapprochée est confiée en façade à un fossé diamant et à deux créneaux pour fusil mitrailleur (FM), tandis qu'en toiture se trouvent une cloche GFM et une cloche LG (non équipée de son lance-grenades). Les FM de l'ouvrage étaient chacun protégé par une trémie blindée et étanche (pour la protection contre les gaz de combat). Ils tirent la cartouche de 7,5 mm à balle lourde (modèle 1933 D de 12,35 g au lieu de 9 g pour la modèle 1929 C)[8]. Les armes étaient des MAC modèle 1924/1929 D, dont la portée maximale est de 3 000 mètres, avec une portée pratique de l'ordre de 600 mètres[9]. L'alimentation du FM se fait par chargeurs droits de 25 cartouches, avec un stock de 14 000 par cloche GFM, 7 000 par FM de casemate et 1 000 pour un FM de porte ou de défense intérieure[10]. La cadence de tir maximale est de 500 coups par minute, mais elle est normalement de 200 à 140 coups par minute[11] - [12].

Le bloc 2 est une casemate d'artillerie tirant en flanquement vers le sud, avec deux créneaux pour mortier de 75 mm modèle 1931, deux autres pour mortier de 81 mm modèle 1932 en sous-sol, un créneau pour un jumelage de mitrailleuses et une cloche pour jumelage. Sa défense rapprochée est assurée par un créneau pour FM, une cloche GFM et une cloche LG. S'y rajoute deux créneaux optique vers les ouvrages de Saint-Roch et de Castillon, ainsi qu'une issue de secours au fond du fossé. Les mitrailleuses tirent la même cartouche de 7,5 mm que les FM. C'étaient des MAC modèle 1931 F, montées en jumelage (JM) pour pouvoir tirer alternativement, permettant le refroidissement des tubes. La portée maximale avec cette balle (Vo = 694 m/s) est théoriquement de 4 900 mètres (sous un angle de 45°, mais la trémie limite le pointage en élévation à 15° en casemate), la hausse est graduée jusqu'à 2 400 mètres et la portée utile est plutôt de 1 200 mètres. Les chargeurs circulaires pour cette mitrailleuse sont de 150 cartouches chacun, avec un stock de 50 000 cartouches pour chaque jumelage[10]. La cadence de tir théorique est de 750 coups par minute[13], mais elle est limitée à 450 (tir de barrage, avec trois chargeurs en une minute), 150 (tir de neutralisation et d'interdiction, un chargeur par minute) ou 50 coups par minute (tir de harcèlement, le tiers d'un chargeur)[14]. Le refroidissement des tubes est accéléré par un pulvérisateur à eau ou par immersion dans un bac.

Le bloc 3 est une casemate d'artillerie, avec en plus au-dessus une tourelle à éclipse pour deux canons de 75 mm modèle 1933. Le flanquement vers le nord était réalisé avec deux créneaux pour mortiers de 81 mm en sous-sol, un créneau pour un jumelage de mitrailleuses (orienté vers le col du Pérus). La défense rapprochée est confiée à un créneau FM et deux cloches GFM. S'y rajoutent un créneau optique vers l'ouvrage du Monte-Grosso, ainsi qu'une issue de secours au fond du fossé diamant.

Le bloc 4 est un observatoire, équipé d'un créneau FM, d'un créneau d'observation (regardant vers le sud, indicatif O 50) et d'une cloche VDP (« vue directe et périscopique », indicatif O 49)[15].

Notes et références

- https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/merimee/PA06000047 Fiche Base Mérimée

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 29.

- Pour une conversion d'une somme en anciens francs de 1936 en euros, cf. « Convertisseur franc-euro : pouvoir d'achat de l'euro et du franc », sur http://www.insee.fr/.

- La SMIM, Société des moteurs pour l'industrie et la marine, est basée à Paris, construisant des moteurs sous licence Körting. Les SMIM 6 SR 19 ont six cylindres à quatre temps, chacun avec 7 000 cm3 de cylindrée (alésage de 190 mm, pour 260 mm de course).

- Le nom du petit moteur Diesel CLM 1 PJ 65 correspond au fabricant (la Compagnie lilloise de moteurs, installée à Fives-Lille), au nombre de cylindres (un seul fonctionnant en deux temps, mais avec deux pistons en opposition), au modèle (PJ pour « type Peugeot fabriqué sous licence Junkers ») et à son alésage (65 mm de diamètre, soit 700 cm3 de cylindrée).

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 90.

- Mary et Hohnadel 2001, tome 2, p. 63.

- « Munitions utilisées dans la fortification », sur http://wikimaginot.eu/.

- « Armement d'infanterie des fortifications Maginot », sur http://www.maginot.org/.

- Mary et Hohnadel 2009, tome 4, p. 58.

- Mary et Hohnadel 2001, tome 2, p. 107.

- Philippe Truttmann (ill. Frédéric Lisch), La Muraille de France ou la ligne Maginot : la fortification française de 1940, sa place dans l'évolution des systèmes fortifiés d'Europe occidentale de 1880 à 1945, Thionville, Éditions G. Klopp, (réimpr. 2009), 447 p. (ISBN 2-911992-61-X), p. 374.

- Stéphane Ferrard, France 1940 : l'armement terrestre, Boulogne, ETAI, , 239 p. (ISBN 2-7268-8380-X), p. 58.

- Mary et Hohnadel 2001, tome 2, p. 110.

- « Ligne Maginot : AGAISEN (AN) - E03 (Ouvrage d'artillerie) par wikimaginot.eu », sur wikimaginot.eu (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Yves Mary, Alain Hohnadel, Jacques Sicard et François Vauviller (ill. Pierre-Albert Leroux), Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, Paris, éditions Histoire & collections, coll. « L'Encyclopédie de l'Armée française » (no 2) :

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 2 : Les formes techniques de la fortification Nord-Est, Paris, Histoire et collections, , 222 p. (ISBN 2-908182-97-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 4 : la fortification alpine, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-915239-46-1) ;

- Hommes et ouvrages de la ligne Maginot, t. 5 : Tous les ouvrages du Sud-Est, victoire dans les Alpes, la Corse, la ligne Mareth, la reconquête, le destin, Paris, Histoire & collections, , 182 p. (ISBN 978-2-35250-127-5).