Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or)

Mont-Saint-Jean est une commune française située dans le canton d'Arnay-le-Duc du département de la Côte-d'Or, en région Bourgogne-Franche-Comté.

| Mont-Saint-Jean | |||||

Le château | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Côte-d'Or | ||||

| Arrondissement | Beaune | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de Pouilly-en-Auxois - Bligny-sur-Ouche | ||||

| Maire Mandat |

Patrick Mercuzot 2020-2026 |

||||

| Code postal | 21320 | ||||

| Code commune | 21441 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

236 hab. (2020 |

||||

| Densité | 8,5 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 17′ 36″ nord, 4° 24′ 10″ est | ||||

| Altitude | Min. 355 m Max. 577 m |

||||

| Superficie | 27,66 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Arnay-le-Duc | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côte-d'Or

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

Cette petite ville médiévale est limitrophe du parc naturel régional du Morvan.

Géographie

Situation

_OSM_03.png.webp)

_OSM_02.png.webp)

_OSM_01.png.webp)

Mont-Saint-Jean est dans le quart sud-ouest de la Côte-d'Or, à 20 km de la Nièvre à l'ouest et 20 km de la Saône-et-Loire au sud-ouest. Sa préfecture Dijon est à 61 km à l'est, son chef-lieu de canton Arnay-le-Duc à 24 km au sud. D'autres villes proches sont Saulieu (18 km à l'ouest), Autun (45 km au sud), Montbard (45 km au nord-ouest), Beaune (60 km au sud-est). Paris est à 265 km au nord-ouest[loc 1].

La commune est limitrophe du parc naturel régional du Morvan sur environ 4,4 km, la longueur de la limite de commune partagée avec Thoisy-la-Berchère à l'ouest.

Routes et transports

Deux autoroutes se rencontrent à 20 km au sud-est, à l'échangeur no 24 de Pouilly-en-Auxois : l'autoroute A6 et l'autoroute A38, qui débute là et mène à Dijon.

La D977bis traverse d'est en ouest toute la partie sud de la commune, proche de la limite de communes avec Marcilly. Elle relie Saulieu à l'ouest avec Vandenesse, Commarin et Sombernon (est et sud-est).

La route départementale D36 longe le côté ouest de la vallée du Serein, remontant vers le nord-est pour rejoindre vers Précy-sous-Thil la D980 Autun / Montbard / Châtillon-sur-Seine. La D117, qui commence sur la D36 à l'ouest de Mont-Saint-Jean, grimpe sur la butte pour traverser le bourg puis se dirige vers le nord-ouest pour rejoindre Vitteaux[loc 1].

Les gares de train les plus proches sont la gare de Dijon-Ville et la gare de Beaune.

L'aérodrome de Pouilly - Maconge est à 19 km au sud-ouest.

L'opérateur de bus Transco dessert Mont-Saint-Jean (un bus par jour).

Hydrographie

Le Serein traverse l'ouest de la commune, coulant à peu près en parallèle de la limite de communes avec Thoisy, à environ 500 m de cette limite. Il aborde la commune à 375 m d'altitude au sud-ouest au Pré du Pont, 750 m à l'ouest du moulin Génot ; ses premiers 300 m servent de limite de commune entre Mont-Saint-Jean et Marcilly et il reçoit là son affluent de rive droite le Dorant. 500 m après avoir pénétré dans la commune, il reçoit toujours en rive droite le ruisseau en provenance d'Ormancey. 500 m plus loin il arrose le moulin Doyen à 367 m d'altitude puis atteint Sonnotte 2 km en aval du moulin. 300 m en aval de Sonnotte il reçoit en rive droite le ruisseau de Gincey. Il quitte la commune à 355 m d'altitude à l'ouest de Sonnotte, en aval de ce hameau.

Son affluent de rive droite le Dorant sert de limite de communes avec Marcilly-Ogny au sud, mais conflue avec le Serein sur Marcilly[loc 2].

Le ruisseau d'Ormancey (3,9 km de long) prend naissance à la source à l'est de Montberthaut, aux lieux-dits la Croix de l'Ormeau et sur Popins. Coulant de façon générale vers le sud-ouest, il contourne la butte de Mont-Saint-Jean par l'est et arrose le moulin de l’Étang et Ormancey. Il conflue au lieu-dit la Petite Verlon, m en amont du moulin Doyen.

Le ruisseau de Gincey (~3 km de long) prend naissance à Gincey et coule vers le sud-ouest. Il passe près du hameau de l'Aubue

Relief

Le Serein s'est taillé une vallée dont la largeur à ce stade varie entre 1,8 et 28 km ; toute la partie ouest de la commune empiète sur cette vallée, pour une surface avoisinant les 600 à 700 hectares. Le reste de la commune est un plateau entaillé de petites mais profondes vallées, avec des coteaux de 75 à 100 m de hauteur[loc 2].

Communes limitrophes

Huit communes sont limitrophes de Mont-Saint-Jean ; la commune de La Motte-Ternant n'est pas limitrophe, bien que son territoire soit tout proche à l'ouest[loc 3].

|

Missery | Fontangy / Charny | Thorey-sous-Charny |  |

| N | Blancey | |||

| O Mont-Saint-Jean E | ||||

| S | ||||

| Thoisy-la-Berchère | Marcilly-Ogny | Chailly-sur-Armançon |

Hameaux, lieux-dits et écarts

Dans la boite déroulante qui suit, les hameaux sont en caractères gras et les lieux-dits en italiques. Les noms suivis d'une astérisque sont ceux indiqués sur la carte de Cassini (établie vers 1745) ; le cas échéant, l'orthographe passée différente est indiquée entre parenthèses.

A

- Champ Brouté

- l'Anglure

- l'Aubue

- les Aubues

B

- bas des Champs

- bas de Suit

- les Bergeries

- sous le Biez

- Bois Marchais

- Bois Rouge

- sur la Grande Brosse

C

- sous Cerney

- les Chagneaux

- Champ Brouté

- Champ Chapiteau

- Champ de la Chèvre

- Champ Cornu

- champ Debet

- champ des Filles

- Chanet

- le Haut des Chaumes

- le Choury

- Cochise Chanbin

- en Cognant

- la Come*

- la Corvée

- Corvée de Génot

- la Croix de l'Ormeau

- la Croix Thomas*

D

- Derrière chez Bernot

F

- Fleurey* ("Fleury")

G

- Gincey

- Glanot* (indiqué "Glanot Prieuré")

- sur Glanot

H

- le Haut de la Rèpe

- au Haut de Seurey

L

- le Grand Larrey

M

- Mairey* ("Morey" ou "Murey")

- les Marsaules

- le Mauvenu

- Melin (partie sur Marcilly)

- Montberthaut

- le Mont Rachet

- Bas de la Mouille

- sur la Mouille

- Moulin Doyen*

- Moulin de l’Étang*

- Moulin Génot* ("indiqué "Genot")

N

- sur Nivernon

- aux Petits Noyers

O

- Ormancey*

P

- Pays de la Borde

- sous les Gros Perrons

- sous les Pièces

- sur les Pièces

- la Pièce Aigüe

- la Pièce la Fâ

- pièce Vermont

- les Plantes

- poirier Rondeau

- sur Popin

- les Pralots

- Pré Désert

- Grand Pré

- Pré du Pont

R

- Ray des Bas

- en Reux

- les Riaux

- sur Rondelot

- les Roches

- Rochillot

S

- larrey Sainte-Pélagie

- Sonnotte* ("Sonotte")

T

- Tête de Fer

- les Terres Vertes

V

- la Petite Verlon

- Vignes Désertes

- Les Vingt Journaux

- sur la Voraille

Urbanisme

Typologie

Mont-Saint-Jean est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [1] - [2] - [3].

La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

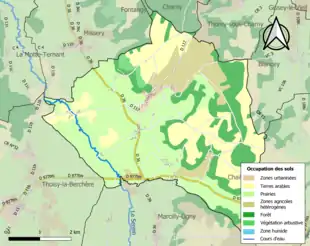

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,6 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (80,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (42,7 %), terres arables (24,6 %), forêts (19 %), zones agricoles hétérogènes (11,3 %), zones urbanisées (1,2 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (1,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Toponymie

La première mention du nom de Mont-Saint-Jean qui nous soit parvenue date du Xe siècle. L'endroit a été appelé successivement :

« Castellum… quod dicitur Mons sancti Johannis » (924) ; Munt Saint Juhan (1255) ; Mont Saint Johan (1261) ; Mont Saint Jahan (1274) ; Mont Seint Johan (1283) ; Mont Seint Jehan (1284) ; Mont Sent Juhan (1289) ; Mont Saint Jehan (1311) ; Mont Saint Juham (1340) ; Mon saint Jouhan (1346) ; Mont Saint Juhan (1403) ; Mont Saint Jouhan (1424) ; Mont Sainct Jouhan (1529) ; Mont Sainct Jehan (1534) ; Mont Sainct Jean (1574) ; Mont Saint Jean (1694) ; Mont-Serein (époque révolutionnaire)[8].

Histoire

Moyen Âge

Mont-Saint-Jean a été une seigneurie importante de Bourgogne et la résidence d'une puissante famille[9] sous les ducs de Bourgogne de la lignée Capétienne. Les Mont-Saint-Jean sont probablement en famille avec Renard vicomte de Beaune : dans les deux familles les prénoms Renard et Hugues dominent et celui d'Aganon est également courant parmi les premiers vicomtes de Beaune ; de plus Hugues de Mont-Saint-Jean est le premier témoin civil cité dans un document non daté concernant la fondation de Cîteaux établi par Renard vicomte de Beaune. Le prénom Aganon est également courant parmi les seigneurs de Vergy, même si la connexion entre la famille de Vergy et les vicomtes de Beaune n'a pas été établie (Hugues III de Mont-Saint-Jean épouse une femme de la famille de Vergy avant 1152[10]). Ils sont aussi en famille avec les de Couches[11].

À cette époque les descendants de l'antique famille de Vergy, issus eux-mêmes des premiers comtes d'Auxois, occupent une partie des places fortes du pays et les principales situations féodales de la contrée. Ses multiples et puissants rameaux s'étendent depuis le Mâconnais jusqu'aux extrêmes limites de l'Avallonnais[12]. Les seigneurs de Mont-Saint-Jean y sont alliés[10]. La terre de Mont-Saint-Jean est une baronnie[13].

La première mention connue du château date de 924 : la chronique de Flodoard le cite deux fois, sous le nom de Castellum Montis Sanctis Johannis. Cette année-là Raynard de Vergy, vicomte d'Auxerre et frère de Manassès II "comte de Dijon", s'en empare avec l'aide de ses neveux Valon et Gislebert de Vergy, après la mort en 921 du comte d'Auxerre Richard le Justicier. Raoul duc de Bourgogne puis roi des Francs, reprend le château plus tard dans l'année[11]. Reynard aurait livré son fils en otage. La chronique ajoute que le roi Raoul passe quatre semaines à Saint-Remy de Reims, se rend de là à Soissons, puis en Bourgogne et qu'il ne rentre en France qu'après avoir reçu et pris possession de Mont-Saint-Jean des mains de Raynard.

Raoul confie peut-être ensuite Mont-Saint-Jean à Reynard, car 150 ans plus tard un "Raginardus de Monte sancti Johannis" est nommé dans deux chartes de 1076 et 1077. Ce personnage a le nom et les manières de son ancêtre : il prend Beliniacum, propriété de l’Église d'Autun. Or l'évêque d'Autun depuis au moins 1055 est son propre frère Aganon de Mont-Saint-Jean († ), qui en 1176 porte jugement contre son frère Raynard pour ce fait ; en 1077 Raynard rend les biens volés à l'Église d'Autun.

Raynard et Aganon ont un frère, Gaudry de Couches († un 24 fév.) qui, au vu du nom différent, est probablement un demi-frère par leur mère[11].

Guy de Mont-Saint-Jean († 1145/52) épouse une femme de la maison de Saulx (prénom inconnu)[Note 2]. Ils ont[14] :

- Hugues († apr. 1196), épouse Elisabeth de Vergy avant 1152[10]

- Jean, cité avec Hugues dans des chartes allant de 1116 à 1145[14] ;

- Emmeline († apr. 1152), dame de Blaisey par mariages ;

- une fille, prénom inconnu, devient dame de Chaudenay par mariage[14].

En 1180, Hugue de Mont-Saint-Jean, qui a jusque-là interdit à l'évêque d'Autun de fortifier Thoisy-l'Évêque, accepte enfin de le laisser faire. Cette licence de la part de Hugues de Mont-Saint-Jean vient après que Hugues III, duc de Bourgogne depuis 1162, ait renoncé en 1172 à poursuivre ses propres réclamations au sujet de la fortification par l'évêque d'Autun des châteaux de Thoisy et de Touillon. C'est donc probablement Henri de Bourgogne, oncle paternel du duc et évêque d'Autun de 1148 jusqu'à sa mort en 1170 ou 1171, qui avait fait lever les fortifications de ces deux châteaux[15] - [Note 3].

Marguerite de Mont-Saint-Jean († apr. sept. 1252), fille de Guillaume de Mont-Saint-Jean et de sa femme Marie des Barres, épouse Alexandre II de Montagu († /, arrière-petit-fils[16] de Hugues III (1148-1192) duc de Bourgogne). En 1244 Alexandre de Montagu rend hommage à son beau-père pour les biens constituant la dot de son épouse. La même charte de 1244 précise que Guillaume de Mont-Saint-Jean tient lui-même des fiefs d'Eudes de Bourgogne-Montagu (1196/1200-sept. 1244/1249), père d’Alexandre ; et qu'Alexandre s'engage à maintenir Guillaume comme vassal pour ces fiefs si lesdits fiefs lui reviennent par héritage[17].

Vers 1280, le seigneur de Mont-Saint-Jean fonde à Soussey le prieuré de Saint-Jean de Jericho qu'il confie à l'abbaye de Saint-Seine. Le prieuré disparaît au XVIe s. Il est rétabli un peu plus tard et disparaît à nouveau à la Révolution[18].

À la fin du XIIIe siècle la grange du Mont est construite pour l'élevage du mouton[19] sur un domaine inoccupé de Mont-Saint-Jean, dans le nord de l'actuelle commune, sur un site partagé avec Charny. Mais la dépopulation très importante, sans doute consécutive à la grande peste de 1348, et la forte baisse en corollaire de l'économie dans la seconde moitié du XIVe siècle[20], ainsi que les changements profonds du commerce de la laine vers cette époque, la font abandonner fin XIVe ou début XVe siècle[19]. Le site, abondamment fouillé et étudié dans les années 1960/1980, a révélé un établissement conçu dès l'origine pour exploiter une grande surface avec de bons outils : les bâtiments étaient de bonne qualité et bien pensés[20], avec une grange de plus de 540 m2, un local à cheptel de 300 m2, une remise, et une maison de 120 m2 d'emprise au sol[21] qui incluait l'écurie - témoins les clous de ferrage brisés restés sur le sol. les bâtiments ont la particularité d'être centrés autour d'une cour, où se tenait aussi le four à pain ; en ce sens cette ferme est un prémisse des fermes à cour fermée du XVIe siècle. Autre curiosité, elle comporte aussi deux fosses, très probablement des fosses à purin (l'une pour laisser maturer le purin frais, l'autre pour stocker le purin affiné[22]. Les fouilles ont mis au jour un important équipement en métal, aussi bien fourni que dans les domaines de nobles[23].

La famille de Mont-Saint-Jean s'éteint au XIVe siècle. Hugues III († vers 1363), dernier du nom, n'a pas d'héritier mâle ; sa fille aînée Jeanne fait passer les immenses biens de cette puissante famille dans celle de Thil par son mariage avec Pierre de Thil, seigneur de Saint-Beury.

En 1413, la terre de Mont-Saint-Jean passe dans la maison d'Anglure par le mariage en 1379 d'Alix de Toucy, fille de Jean/Louis de Toucy-Bazarnes, sire de Vault et Bussy, et de Guille de Mont-Saint-Jean (sœur de Jeanne), avec Ogier d'Anglure († vers 1413).

Le , Claude de Beauvoir, seigneur de Chastellux, rachète cette terre à Jean d'Anglure, fils d'Ogier, pour la somme de 16 625 livres.

En 1442, il vend Mont-Saint-Jean à Pierre de Bauffremont, seigneur de Charny et de Molinot, conseiller et chambellan du duc de Bourgogne, sénéchal et maréchal de Bourgogne, chevalier de la Toison d'Or. En 1443, Pierre de Bauffremont épouse Marie de Bourgogne, fille naturelle du duc de Bourgogne Philippe le Bon.

En 1453, la chapelle du château est consacrée en tant qu'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste[Mér 1], à la même époque que la translation de reliques depuis le château vers l'église. Ces reliques sont celles de sainte Pélagie et de saint Julien d'Antioche. Les reliques de saint Julien étant renommées pour la goutte, le pape Clément XI qui en souffrait envoie son nonce en demander une portion à l'évêque d'Autun Gabriel de Roquette - en 1705 selon Courtépée, mais Gabriel de Roquette résigne cet évêché en 1702[24].

Lorsqu'elle est transférée du diocèse d'Autun à Pouilly-en-Auxois en tant que succursale, la cure de Mont-Saint-Jean vaut 15 000 à 1 800 livres. En 1574 elle appartient à l'abbesse de Saint-Jean d'Autun et est estimée à 70 livres[25].

Le , Philippe le Bon érige en comté les terres de Charny, Mont-Saint-Jean, Montfort, Villaines-les-Prévôtes, Arnay-le-Duc et Pouilly au profit de Pierre de Bauffremont. Faute d'héritier mâle, cette terre passe successivement dans les maisons de Luxembourg-Brienne puis de Chalon.

Époque moderne

Le 29 mai 1534, Philiberte de Luxembourg, veuve de Jean de Chalon, fait donation entre-vifs à Dijon de Mont-Saint-Jean et de tout le comté de Charny à l'amiral Chabot. Son fils Léonor reprend le fief de Mont-Saint-Jean et fait construire vers 1570 le manoir de Gincey au nord-est du bourg et au pied de la butte. Elle fonde une messe quotidienne dans l'église Saint-Jean, plus tard réduite à une grand-messe par semaine[24].

La baronnie de Mont-Saint-Jean reste dans cette famille jusqu'en 1656, date à laquelle elle passe, à la suite d'un procès, dans la Maison de Lorraine (-Guise)-Elbeuf (descendante des Chabot : cf. Charles).

Le , Louis-Charles de Lorraine décède, tué à la chasse. Sa veuve Marie-Louise-Julie-Constance de Rohan, appelée la comtesse de Brionne, hérite avec ses enfants de la baronnie de Mont-Saint-Jean.

En 1778, elle vend le comté de Charny (Mont-Saint-Jean, Charny, Arnay et Pouilly) à la maison royale de Saint-Louis établie à Saint-Cyr, mais se réserve le titre de comtesse de Charny qui appartient aujourd'hui à la famille royale d'Italie.

La Révolution approchant à grands pas, les dames de Saint-Cyr ne jouissent pas longtemps de ces immenses propriétés. Le comté de Charny est démembré, Mont-Saint-Jean transformé en commune.

Révolution et post-Révolution

À la veille de la Révolution, la paroisse dépend du diocèse d'Autun, de la généralité ou intendance de Dijon, de la subdélégation de Saulieu, du bailliage de Saulieu, de la recette et des impositions de Semur-en-Auxois. La population est de 1 188 habitants.

De par son importance, Mont-Saint-Jean est érigé en chef-lieu de canton. Au cours de la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795) la commune porte le nom de Mont Serein[26].

Tout ce système mis en place sous la terreur disparaît avec elle. Le Directoire supprime les districts et rétablit une hiérarchie administrative. Mont-Saint-Jean redevient une commune.

Courtépée mentionne au XVIIIe siècle une chapelle rurale Sainte-Pélagie[24], dont il ne reste plus que le nom d'un lieu-dit (larrey Sainte-pélagie au sud-ouest de Mont-saint-Jean, entre le bourg et la D36)[loc 2]. Il mentionne également une léproserie disparue de son temps, qui aurait été située "plus bas" (que la chapelle), "dans un champ appelé encore la Maladière[24] ; et un château de l'Ognon dans la partie basse du bourg ("Saint-Jean-le-Bourg"), encore existant en 1848[27] mais disparu en 1924[28].

La maison-Dieu

La date de construction de la maison-Dieu de Mont-Saint-Jean n'est pas connue. C'est une halte sur la via Lemovicensis du chemin de Compostelle. Elle est réunie en 1488 au prieuré augustin de Nailly (sur Flavigny-sur-Ozerain)[pat 1], puis à l'abbaye de Flavigny qui y dédie un desservant. Mais le prieuré crée des litiges avec les habitants ; en 1576, Flavigny abandonne ses prétentions sur cet établissement, au profit des habitants représentés par Melchior Espiard et Louis Jacquin. L'acte de résignation est signé par le curé et onze chanoines de Flavigny[24]. L'hôpital fonctionne jusqu'au XVIIIe siècle. Il est classé MH[Mér 2].

Politique et administration

Démographie

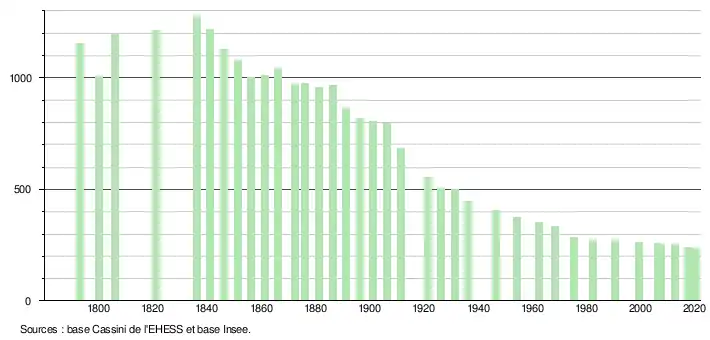

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[29]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[30].

En 2020, la commune comptait 236 habitants[Note 4], en diminution de 7,09 % par rapport à 2014 (Côte-d'Or : +0,7 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Le château de Mont-Saint-Jean au remarquable donjon[pat 2] - [Mér 3] - [loc 4].

- L'église Saint-Jean-Baptiste[Mér 1].

- La chapelle (XVIe siècle) au croisement de la rue des Fossés et de la rue d'Ormancey, à plan trapézoïdal. Le toit, précédemment couvert de laves[Mér 4], a visiblement été refait (en tuiles bourguignonnes) aux alentours de 2010[loc 5].

- La chapelle Sainte-Pétronille à Fleurey (XVIe), déplacée et reconstruite en plus petite, aux frais de M. Albrier avant 1793. Vendue en 1806 comme bien national, les habitants de Fleurey et de Melin la rachètent alors[Mér 5] - [loc 6].

- La chapelle Sainte-Marguerite à la Come (probablement du XVIIe siècle), avec toit de laves et voûte en berceau[Mér 6] - [loc 7].

- Château et église Saint-Jean-Baptiste de Mont-Saint-Jean

L'église devant le château

L'église

Église,

porte de la sacristie

Le château,

façade sud-ouest

Le château,

façade nord-ouest

.svg.png.webp)

- Le vieil hôpital, restauré par Les Amis de Mont Saint Jean[pat 1] - [Mér 2] - [loc 8].

- Le prieuré Saint-Pierre de Glanot (1re moitié XIIe), rue de Glanot[Mér 7].

- Le site archéologique "La Grange du Mont" (en partie sur Charny).

- Le manoir de Gincey (~1570), construit au nord-est du bourg pour Léonor Chabot, comte de Charny et seigneur de Mont-Saint-Jean, Grand écuyer de France (1570)[Mér 8] - [pat 3].

- Le pigeonnier hexagonal près du vieil hôpital[pat 4] - le village inclut de nombreux autres pigeonniers.

- L'ancienne école de filles à Mont-Saint-Jean (1re moitié XIXe[Mér 9].

- La mairie et école de garçons (1775)[Mér 10].

- L'ancienne école à Melin[Mér 11].

- Les 16[pat 5] croix de pierre :

- croix du Curé, érigée en 1818 par le Père Grognot[Mér 12], dans la rue des Fossés au sud-est du château[loc 9] ;

- croix dans l'allée des Promenades (côté nord du château), posée sur un socle surmonté d'une ancienne table d'autel[Mér 13] - [loc 10] ;

- croix place de la Halle (1894)[Mér 14] - [loc 11] ;

- croix (1666) avec fût octogonal à pans concaves et sculpté, dans la Grand-Rue, près du puits, du monument aux morts et de la porte Saint Christophe[pat 5] - [Mér 15] - [loc 12] ;

- croix de la rue des Bergeries de la fin XVIIIe ou début XIXe, au début du chemin du Gay, montée sur un fût légèrement évasé vers le bas, qui a été raccourci. Elle porte un titulus en relief[Mér 16] - [loc 13] ;

- croix de chemin aux Bergeries sur le chemin de Gay, au début de la voie antique dite "voie romaine"[loc 14] ;

- croix de chemin dans la rue de Glanot[Mér 17] - [loc 15] ;

- croix de chemin à Montberthaut (1re moitié XIXe)[Mér 18] - [loc 16] ;

- croix Saint-Thomas (1825), sur la D117 à 2,3 km du bourg vers le nord[Mér 19] - [loc 17] ;

- croix de chemin à la Come, devant la chapelle Sainte-Marguerite[Mér 20] - [loc 18] ;

- croix de chemin à Sonnotte (1895)[Mér 21] - [loc 19] ;

- croix de chemin du XVIIe s. à Mairey, rue Basse[pat 6] - [Mér 22] - [loc 20] ;

- croix blanche (1888) sur la D36 venant de Missery, au croisement avec la D117 menant à Mont-St-Jean[pat 7] - [Mér 23] - [loc 21] ;

- croix de chemin à Ormancey (2e moitié XVIe), route d'Épinac[Mér 24] - [pat 8] - [loc 22] ;

- croix de chemin première moitié du XIXe s. à Melin, au croisement de la rue d'Aval et de la rue des Moulins[Mér 25] - [loc 23] ;

- Croix scellée sur pignon de dépendance, sur le chemin rural CR20. C'est un fragment de croix du XVIIIe s. réutilisé[Mér 26].

- Croix de chemin à Fleurey, rue Bricot. Croix du XIVe siècle (?) remontée sur un fût du XIXe[Mér 27] - [loc 24] - [loc 25].

- Croix "moderne, à l'une des extrémités de la promenade sud des remparts" (description de la base Mérimée, emplacement inconnu)[Mér 28]

- Trois croix de pierre de Mont-Saint-Jean

Croix de la rue des Fossés

Croix du Curé[Mér 12].

Croix de la Grand-Rue. On voit une partie de l'arche de la porte Saint-Christophe entre les deux maisons sur la gauche.

- Une borne routière, gros bloc de calcaire taillé au temps où la D977bis était encore la route impériale 77B[pat 9]... au croisement de la D977bis avec la D36 menant au nord à Mont-St-Jean et au sud à Marcilly-Ogny[loc 26].

- Le lavoir (1924), rue de Glanot[Mér 29] - [loc 27].

- Lavoir de Melin sur le Doran, détruit entre 1968 et 1982[Mér 30].

- Le musée de la vie rurale.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blason | De gueules à trois écussons d'or[32]. |

|---|---|---|

| Détails | Armes de la famille de Mont-Saint-Jean. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- Notes sur la démographie

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La femme de Guy de Mont-Saint-Jean (1145/52) est citée comme filia Guidonis viri militaris de Saltu castro (fille de Guy "homme militaire" du château de Saulx). Les mêmes prénoms se retrouvant souvent d'une génération à l'autre, il est difficile de déterminer de quel Guy de Saulx il s'agit.

- L'évêché d'Autun possédait trois châteaux sous la dépendance du duc de Bourgogne : Saulieu, Touillon et Thoisy-l’Évêque (appelé Thoisy-Cypierre, puis Thoisy-la-Berchère), en sus de la ville de Flavigny. Voir Roserot 1924, p. 19.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Emplacements, cartes et vidéos de lieux cités

Les cartes de Géoportail ont les couches « Cartes IGN classiques », « Hydrographie » et « Limites administratives » activées. Vous pouvez bouger la carte (cliquer, garder enfoncé et bouger le curseur), zoomer (molette de souris ou échelle de l'écran), moduler la transparence, désactiver ou supprimer les couches (= cartes) avec leurs échelles d'intensité dans l'onglet de "sélection de couches" en haut à droite, et en ajouter depuis l'onglet "Cartes" en haut à gauche. Une vue plus rapprochée amène automatiquement la carte d'état-major. Les distances et surfaces se mesurent avec les outils dans l'onglet "Accéder aux outils cartographiques" (petite clé à molette) sous l'onglet "sélection de couches".

- Mont-Saint-Jean sur la carte de google.fr. Les distances entre deux points donnés sont calculées dans le panneau latéral à gauche (voir l'onglet en haut à gauche de la carte - cliquer sur "itinéraires").

- « Mont-Saint-Jean » sur Géoportail. » sur Géoportail.

- « Mont-Saint-Jean et communes voisines » sur Géoportail. » sur Géoportail.

- Coordonnées du château : 47° 17′ 26″ N, 4° 23′ 59″ E.

- Chapelle, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 29″ N, 4° 24′ 06″ E.

- Chapelle Sainte-Pétronille à Fleurey, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 16′ 25″ N, 4° 24′ 39″ E.

- Chapelle Sainte-Marguerite à la Come, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 16′ 30″ N, 4° 25′ 43″ E.

- Ancienne maison-Dieu rue des Bergeries, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 37″ N, 4° 24′ 11″ E.

- Croix du Curé, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 25″ N, 4° 24′ 02″ E.

- Croix dans l'allée des Promenades, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 27″ N, 4° 23′ 59″ E.

- Croix de chemin place de la Halle vue depuis la rue des Bergeries, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 36″ N, 4° 24′ 11″ E.

- Croix de chemin dans la Grand-Rue, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 30″ N, 4° 24′ 05″ E.

- Croix de la rue des Bergeries, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 41″ N, 4° 24′ 14″ E.

- Croix sur le chemin de Gay, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 46″ N, 4° 24′ 15″ E.

- Croix de chemin dans la rue de Glanot, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 39″ N, 4° 24′ 21″ E.

- Croix de chemin à Montberthaut, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 45″ N, 4° 24′ 46″ E.

- Croix Saint-Thomas, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 18′ 34″ N, 4° 25′ 12″ E.

- Croix de chemin à la Come, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 16′ 30″ N, 4° 25′ 42″ E.

- « Croix de chemin à Sonnote, carte interactive » sur Géoportail. » sur Géoportail..

- Croix de chemin à Mairey, rue Basse, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 56″ N, 4° 23′ 18″ E.

- Croix blanche sur la D36, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 17′ 27″ N, 4° 23′ 29″ E.

- Croix de chemin à Ormancey, route d'Épinac, vidéo de rue, sur google.fr/maps (qui fait une erreur quant au hameau, qu'il donne pour "Vassy"). Coordonnées : 47° 16′ 59″ N, 4° 23′ 53″ E.

- « Croix de chemin à Melin » sur Géoportail. » sur Géoportail..

- « Croix de chemin à Fleurey » sur Géoportail. » sur Géoportail..

- Croix de chemin à Fleurey, rue Bricot, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 16′ 29″ N, 4° 24′ 34″ E.

- Borne routière à Melin, vidéo de rue, sur google.fr/maps. Coordonnées : 47° 16′ 09″ N, 4° 24′ 00″ E.

- « Lavoir rue de Glanot » sur Géoportail. » sur Géoportail..

Références

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Alphonse Roserot, Dictionnaire topographique du département de la Côte-d’Or, Paris, Imprimerie nationale, , 435 p. (lire en ligne), p. 265.

- Roserot 1924, p. 18.

- (en) Charles Cawley, « Hugues de Mont-Saint-Jean », dans « Duché de Bourgogne », ch. 2 : « Noblesse de l'Auxois, Duesmois et Avallonais », section B : « Seigneurs de Mont-Saint-Jean », sur Medlands (consulté le ).

- « Seigneurs de Mont-Saint-Jean », dans « Duché de Bourgogne », ch. 2 : « Noblesse de l'Auxois, Duesmois et Avallonais », sur Medlands.

- Voir l’article « Famille de Vergy ».

- Courtépée 1848, p. 112-113.

- (en) Charles Cawley, « Guy de Mont-Saint-Jean », sur fmg.ac (consulté le ).

- Roserot 1924, p. 19.

- Alexandre de Montagu († août 1256/mars 1258) est un arrière-petit-fils de Hugues III (1148-1192) duc de Bourgogne par son père Eudes Ier de Montagu (1196/1200-sept. 1244/1249) et son grand-père paternel Alexandre de Bourgogne-Montagu (1172/78-1205.

- (en) Charles Cawley, « Alexandre de Bourgogne (Montagu) », sur fmg.ac (consulté le ).

- Abbé Denizot, Encyclopédie de la Côte-d'Or 1727-1732 (lire en ligne).

- Laurent Feller, Perrine Mane et Françoise Piponnier, Le village médiéval et son environnement : études offertes à Jean-Marie Pesez, Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire ancienne et médiévale », , 686 p. (ISBN 2-85944-337-1, lire en ligne), p. 448, note 7.

- Patrice Beck, Une ferme seigneuriale au 14e siècle : La grange du Mont (Charny, Côte-d'Or) : introduction, Paris, Maison des sciences de l'homme, , 144 p. (ISBN 2-7351-0333-1, lire en ligne).

- Jean-René Trochet, Maisons paysannes en France et leur environnement, XVe – XXe siècles, Creaphis, , 605 p. (lire en ligne), p. 304.

- Trochet 2006, p. 306.

- Bruno Lepeuple et Jean-Louis Roch, Des châteaux et des sources, universités de Rouen et du Havre (ISBN 978-2-87775-664-8 et 2-87775-664-5, lire en ligne), p. 351.

- Claude Courtépée et Edmond Béguillet, Description générale et particulière du duché de Bourgogne, vol. 4, Dijon, Lagier et Décailly, 1848 (2e éd.), 788 p. (lire en ligne), p. 110.

- Abbé Bredeault, « Supplément à Courtépée (suite) », Mémoires de la Société d'histoire, d'archéologie et de littérature de l'arrondissement de Beaune, , p. 314 (lire en ligne, consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Courtépée & Béguillet 1848, p. 114.

- Alphonse Roserot, Dictionnaire topographique du département de la Côte-d’Or, Paris, Imprimerie nationale, , 435 p. (lire en ligne), p. 287.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « 21441 Mont-Saint-Jean (Côte-d'Or) », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).

- Références de la base Mérimée

- « Église », notice n° PA00112561 et « Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste », notice no IA21000363, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancien hôpital (rue des Bergeries) », notice n° IA21000381, et « Hôpital (ancien) », notice no PA00112562, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Château fort », notice n° IA21000544 et « Château », notice no PA00112559, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle », notice no IA21000382, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle Sainte-Pétronille », notice no IA21000379, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Chapelle Sainte-Marguerite », notice no IA21000378, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancien prieuré de bénédictins de Glanot », notice n° IA21000380, et « Prieuré de Glanot (ancien) », notice no PA00112563, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancien manoir de Gincey », notice no IA21000545, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « École de filles », notice no IA21000540, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Mairie et école de garçons », notice no IA21000539, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Ancienne école (Melin) », notice no IA21000543, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale dite Croix Grognot », notice no IA21000547, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (nord du château) », notice no IA21000546, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix place de la Halle », notice no IA21000549, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (croix de dévotion, Grand-Rue) », notice no IA21000548, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (rue des Bergeries) », notice no IA21000550, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix rue Glanot », notice no IA21000553, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (croix de carrefour, Montberthaut) », notice no IA21000560, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix Saint-Thomas », notice no IA21000555, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (la Comme) », notice no IA21000556, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (croix de dévotion, Sonnotte) », notice no IA21000562, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (Mairey) », notice no IA21000558, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix blanche », notice no IA21000554, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (croix de carrefour, Ormancey) », notice no IA21000561, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (Melin) », notice no IA21000559, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix (C.R. 20) », notice no IA21000563, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix monumentale (Fleurey) », notice no IA21000557, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix moderne élevée à l'une des extrémités de la promenade sud des remparts », notice no PA00112560, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Lavoir (rue de Glanot) », notice no IA21000541, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Lavoir (Melin) », notice no IA21000542, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Références "petit-patrimoine.com"

Chaque fiche du site "petit-patrimoine.com" contient de nombreuses photos d'ensemble et de détail.

- « Le vieil hôpital de Mont-Saint-Jean », sur petit-patrimoine.com.

- « Château de Mont-Saint-Jean », sur petit-patrimoine.com.

- « Manoir de Gincey », sur petit-patrimoine.com.

- « Pigeonnier hexagonal », sur petit-patrimoine.com.

- « Croix dans la Grand-Rue », sur petit-patrimoine.com.

- « Croix de chemin à Mairey », sur petit-patrimoine.com.

- « Croix blanche sur la D36 venant de Missery », sur petit-patrimoine.com.

- « Croix de chemin à Ormancey », sur petit-patrimoine.com.

- « Borne routière à Melin », sur petit-patrimoine.com.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

- Alphonse Roserot, Dictionnaire topographique du département de la Côte-d’Or, Paris, Imprimerie nationale, , 435 p. (lire en ligne [PDF]).

- Jacques Denizot, Encyclopédie de la Côte-d'Or. Bourgs et villages du Pays de Pouilly-en-Auxois, édition annotée, commentée et illustrée, éditions Jalon, 2019.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Histoire et monuments de Mont-Saint-Jean

- Mont-Saint-Jean sur le site de l'Institut géographique national

- (en) Charles Cawley, « Seigneurs de Mont-Saint-Jean », Duché de Bourgogne. Ch. 2 : Noblesse de l'Auxois, Duesmois et Avallonais. Section B, sur =fmg.ac (consulté le ).