Les Tontons flingueurs

Les Tontons flingueurs est une comédie policière franco-germano-italienne réalisée par Georges Lautner, sortie en 1963.

| Réalisation | Georges Lautner |

|---|---|

| Scénario |

Albert Simonin Georges Lautner (non crédité) |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production |

Gaumont Les Films Corona Ultra Film Sicilia Cinematografica |

| Pays de production |

|

| Genre | comédie policière |

| Durée | 105 minutes |

| Sortie | 1963 |

Série Max le Menteur

![]() Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution

Le film est une adaptation du roman Grisbi or not grisbi d'Albert Simonin, troisième volet d'une trilogie consacrée au truand Max le Menteur, précédé par Touchez pas au grisbi ! suivi par Le cave se rebiffe, tous deux également adaptés à l'écran. Toutefois, les trois adaptations cinématographiques sont indépendantes et ne présentent pas le caractère de continuité des romans.

D'après un scénario d'Albert Simonin et des dialogues de Michel Audiard, le film met en scène les acteurs Lino Ventura (Fernand Naudin), Bernard Blier (Raoul Volfoni), Jean Lefebvre (Paul Volfoni) et Francis Blanche (Maître Folace) dans les rôles principaux.

Au fil des décennies ayant suivi sa sortie en salles, Les Tontons flingueurs est devenu un film culte, notamment par ses dialogues et ses répliques fameuses qui sont entrés dans la culture populaire française, grâce à ses nombreuses diffusions télévisuelles. Il s'agit de la réalisation la plus célèbre de Georges Lautner.

Synopsis

Dans ce film, le personnage récurrent de la trilogie d'Albert Simonin, « Max le Menteur » devient Fernand Naudin, un ex-truand reconverti depuis près de quinze ans à Montauban dans le négoce de matériel agricole et de terrassement. Le film s'ouvre sur son départ en pleine nuit pour Paris et donne tout de suite le ton : il s'agit d’une parodie des films noirs américains, l'humour sculptant l'ensemble des dialogues.

Si Fernand part ce soir-là pour Paris, c'est qu'il vient de recevoir un télégramme provenant de Louis, dit « le Mexicain », vieil ami de ses années de voyou, qu'il n'a pas revu depuis quinze ans.

Persuadé d'en avoir pour deux jours, tout au plus, Fernand va de surprise en surprise dès son arrivée à Paris. Son vieil ami Louis est effectivement à l'article de la mort. Ce dernier lui confie la garde de sa fille Patricia, ainsi que la tête de ses « affaires qui tournent toutes seules ». Les affaires en question concernent un bowling géré par « Henri », une roulette clandestine gérée par le truand surnommé « Tomate », une salle de jeux clandestine gérée par les frères Paul et Raoul Volfoni, une distillerie clandestine dirigée par l'Allemand Theo, et une maison close supervisée par Mme Mado. Fernand Naudin, mis devant le fait accompli, décide d'accepter les dernières volontés de Louis. Or, sa décision mécontente fortement les différents « gérants » des affaires du Mexicain, qui s'attendaient à obtenir leur indépendance après la mort de leur patron.

Fernand découvre ensuite que la fille du Mexicain, Patricia, non seulement ne sait rien de la vie réelle qu'a eue son père, mais qu'elle est une élève dissipée, renvoyée au bout de six mois de toutes les écoles qu'elle fréquente. Elle a aussi un petit ami, Antoine, un jeune homme aux airs précieux qui se prend pour un compositeur, et que Fernand prend rapidement en grippe.

Fernand est aussi mis au courant par Me Folace[alpha 1], le notaire qui gère les finances du Mexicain, que les « gérants » n'ont pas payé leur « redevance » depuis un mois, le Mexicain n'en ayant pas été informé du fait de son caractère prompt à sortir la « sulfateuse »[alpha 2].

Débute alors, pour Fernand Naudin, une impitoyable « guerre de succession » des affaires du Mexicain, avec les frères Volfoni comme principaux adversaires. Assisté du notaire Me Folace, du majordome de la maison M. Jean (lui-même un ancien cambrioleur) et de Pascal, redoutable « première gâchette » du Mexicain qui se met à son service, Fernand se retrouve contraint de reprendre tout en main, ce à quoi il va se consacrer, dans un style percutant et tout personnel.

Lors de cette « guerre des truands », une scène fameuse montre les principaux protagonistes, attablés autour d'un verre dans la cuisine de la résidence du Mexicain, en train de déguster un breuvage clandestin et échanger à cette occasion des remarques truculentes à son sujet. Par ailleurs, une autre des scènes du film montre les gangsters en pleine fusillade, échangeant des coups de feu avec des pistolets munis de silencieux, produisant ainsi une sorte de symphonie improvisée de « bruits de bouchon », un autre des moments forts du film.

Fiche technique

- Titre original : Les Tontons flingueurs

- Titre allemand : Mein Onkel, der Gangster

- Titre italien : In famiglia si spara

- Réalisation : Georges Lautner

- Assistants-réalisateurs : Albert Kantoff et Claude Vital

- Scénario : Albert Simonin et Georges Lautner[alpha 3], d'après le roman Grisbi or not grisbi, d'Albert Simonin

- Dialogues : Michel Audiard et Georges Lautner

- Production : Robert Sussfeld et Irenée Leriche

- Producteur exécutif : Alain Poiré

- Photographie : Maurice Fellous

- Opérateurs : Georges Pastier et Yves Rodallec

- Son : Antoine Archimbaud

- Preneur de son : Daniel Brisseau

- Montage : Michelle David

- Direction artistique : Jean Mandaroux assisté de Jacques d'Ovidio

- Accessoiriste : Jacques Martin

- Photographie de plateau : Jean-Louis Castelli

- Musique : Michel Magne[alpha 4]

- Orchestrations et arrangements musicaux : Bernard Gérard

- Affichiste : Jean-Étienne Siry

- Pays :

France,

France,  Allemagne de l'Ouest,

Allemagne de l'Ouest,  Italie

Italie - Langue : français, allemand, anglais

- Sociétés de production : Société nouvelle des établissements Gaumont (France), Les Films Corona (Allemagne), Ultra Film et Sicilia Cinematografica (Italie)[alpha 5] - [1]

- Sociétés de distribution : Gaumont Distribution

France

France - Format : noir et blanc — 35 mm — 1,66:1 — son monophonique

- Genre : Comédie policière

- Durée : 105 minutes

- Dates de sortie[2] :

Allemagne de l'Ouest :

Allemagne de l'Ouest :  France : , (date de reprise, version restaurée)

France : , (date de reprise, version restaurée)

- (fr) Classification CNC : tous publics, cinéma d'art et d'essai (Visa d'exploitation no 27 393 délivré le )[1]

Distribution

- Lino Ventura : Fernand Naudin

- Bernard Blier : Raoul Volfoni, « gérant » de la salle de jeux

- Francis Blanche : Me Folace, le notaire du Mexicain

- Sabine Sinjen (VF : Valérie Lagrange[3]) : Patricia, la fille du Mexicain

- Claude Rich : Antoine Delafoy, le petit ami de Patricia

- Robert Dalban : Jean, le majordome

- Jean Lefebvre : Paul Volfoni, le frère de Raoul

- Horst Frank : Theo, « gérant » de la distillerie

- Venantino Venantini (VF : Charles Millot[3]) : Pascal, l’homme de main du Mexicain

- Mac Ronay (VF : André Weber[3]) : Bastien, le cousin germain de Pascal

- Charles Régnier (VF : Michel Duplaix[3]) : Tomate, « gérant » de la roulette clandestine

- Pierre Bertin : Adolphe Amédée Delafoy, le père d'Antoine, du Fonds monétaire international

- Jacques Dumesnil : Louis, dit « le Mexicain »

- Paul Mercey : Henri, « gérant » du bowling

- Dominique Davray : Mme Mado, « gérante » de la maison close

- Henri Cogan : Freddy

- Georges Nojaroff : Vincent

- Yves Arcanel : le contremaître du dépôt de Montauban

- Charles Lavialle : le chauffeur de taxi

- Philippe Castelli : le tailleur

- Anne Marescot : l'amie de Patricia qui se fait rabrouer par Me Folace

Acteurs non crédités :

- Marcel Bernier : Léon

- Jean-Pierre Moutier : le jeune homme invité en retard

- Jean Luisi : le tueur au pistolet-mitrailleur

- Jean-Louis Castelli : le photographe du mariage (caméo : il est le photographe de plateau)

- Béatrice Delfe : une invitée de Patricia

- Jean-Michel Derot : un invité de Patricia

- Françoise Borio : une invitée de Patricia

- Paul Meurisse : le commandant Théobald Dromard dit « le Monocle », le passant distingué

Production

Scénario

À l'origine de l'écriture, Michel Audiard trouve la scène de la cuisine inutile et elle a bien failli ne jamais exister. Le réalisateur Georges Lautner l’a rétablie en hommage à Key Largo, film noir dans lequel on voit des gangsters accoudés à un bar évoquer avec nostalgie le temps révolu de la prohibition[4].

Pour le titre, Michel Audiard aurait préféré Le Terminus des prétentieux, expression que l'on retrouve dans une réplique de Raoul Volfoni : « Il entendra chanter les anges, le gugusse de Montauban. Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère, au terminus des prétentieux ! »[4]. Toutefois, ses partenaires le jugent trop pompeux. Le titre Le Terminus des prétentieux apparaît en manière de clin d’œil sur un fronton de cinéma dans un film ultérieur de Lautner, Flic ou Voyou.

L'origine de la fameuse réplique « Les cons ça ose tout, c'est même à cela qu'on les reconnaît » (exemple d'effet Dunning-Kruger) provient de l'œuvre de saint Thomas d'Aquin : « Omnes stulti, et deliberationes non utentes, omnia tentant » (tous les idiots, et ceux qui ne réfléchissent pas, tentent tout)[5]. Audiard, qui a lu sa Somme théologique, aurait repris et arrangé cette phrase[6].

Outre le sel des répliques d'Audiard, l'un des ressorts comiques du film provient des astuces utilisées pour dissimuler la véritable situation à Patricia et à son ami Antoine (Claude Rich), auteur de musique concrète, ainsi qu'au père de ce dernier, vice-président du FMI. Combiner, au cinéma sous forme de rupture de style, le comique truculent de la langue verte (l'argot) avec l'ambiance d'un roman noir, à l'instar de celui d'Albert Simonin relève de l'impossible. Ainsi, pour transformer Grisbi or not Grisbi en cette fameuse comédie hilarante, de grandes libertés sont prises avec l'œuvre originale; notamment par Simonin lui-même, puisqu'il collabore à l'adaptation cinématographique. Si la trame principale de ce troisième volet des aventures de Max le Menteur est conservée — la succession du Mexicain, la lutte avec les Volfoni — les personnages de Me Folace ou de la jeune Patricia et de son fiancé Antoine n'appartiennent qu'au film. Sur ce même principe, l'affrontement entre Max (Fernand Naudin) et les Volfoni, sanglant dans le roman de Simonin, est traité sous l'angle comique dans le film de Lautner. En revanche, l'esprit du style rédactionnel, c'est-à-dire un ouvrage entièrement rédigé en argot, se retrouve dans les dialogues concoctés par Michel Audiard. Parmi les adaptations de la trilogie simonienne, Touchez pas au grisbi conserve le ton du film noir, tandis que Le cave se rebiffe est réalisé dans la même veine que Les Tontons flingueurs.

Auditions

- La Gaumont ne croit pas au succès du film, lequel n'est défendu que par Alain Poiré. Pour limiter les risques financiers, la production s’associe avec d’autres sociétés. On retrouve ainsi dans la distribution, des acteurs allemands (Sabine Sinjen, Horst Frank) et un Italien (Venantino Venantini)[7].

- Dans un premier temps, Jean Gabin est pressenti pour tenir le rôle de Fernand Naudin. L'acteur pose toutefois certaines exigences ; il souhaite imposer son équipe de techniciens, laquelle n'est pas retenue, au grand soulagement de Michel Audiard avec lequel il est momentanément fâché depuis Mélodie en sous-sol, sorti quelques mois auparavant[3].

- Un second choix se porte sur Paul Meurisse mais celui-ci décline le rôle pour raisons de santé. Il apparaît toutefois quelques secondes dans la scène finale, auto-citation de la série des films Le Monocle.

- Initialement, Lino Ventura ne se voit pas tenir son rôle, du fait de l'aspect comique des personnages, convaincu qu'il ne serait pas crédible dans ce genre de composition[3].

Tournage

Patricia, ayant fugué de chez son oncle, se rend en taxi[alpha 6] au domicile de son ami Antoine, villa Seurat ; on y voit la maison[alpha 7] du sculpteur Robert Couturier.

Les dernières scènes du film (mariage-explosion) sont tournées devant et dans l'église Saint-Germain de Charonne — dans la scène des tontons agenouillés, on distingue, au fond, la partie gauche du tableau de Joseph-Benoît Suvée : La Rencontre de saint Germain et sainte Geneviève — et autour de l'église, place Saint-Blaise, dans le 20e arrondissement de Paris[8].

Le bowling de la Matène, à Fontenay-sous-Bois[9] - [10] (Val-de-Marne), va également servir de décor aux films Monsieur Hire (1989) et Jean-Philippe (2006).

Le , aujourd'hui disparue, la maison louée par la Gaumont à Rueil-Malmaison est le lieu le tournage de la célèbre « scène de la beuverie » dans la cuisine, qui se prolonge jusque très tard dans la nuit[11].

Le décor de la clinique Dugoineau est utilisé lorsque les frères Volfoni en sortent et que Théo les attend avec un pistolet-mitrailleur . L'entrée du bâtiment est filmée au 11, avenue du Château-de-Malmaison, toujours à Rueil. Cet endroit accueille aujourd'hui des services municipaux[12].

De nombreuses scènes sont tournées dans le parc et à l'intérieur du château de Vigny (Val-d'Oise).

Lors de la scène de la distillerie, vers la fin du film, Lino Ventura simule une bagarre avec l'acteur et cascadeur Henri Cogan, mais frappe réellement ce dernier[7]. « Sans faire exprès, il m'a touché le menton ! On ne le voit pas à l'écran mais j'ai dit : « Oh ! Elle est arrivée, la belle bleue ! », et Lino m'a répondu en souriant : « C'est pour ma jambe ! » Ensuite, je suis passé à travers le mur... », dit Cogan, car les deux hommes se connaissent bien ; en effet en 1950, alors catcheurs, ils se sont affrontés lors d'un match au cours duquel Cogan a involontairement cassé la jambe de Ventura, lequel a alors dû mettre un terme à sa carrière de catcheur[3].

Autres lieux de tournage

Musique

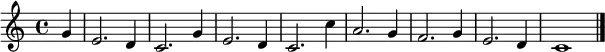

Georges Lautner n'exploite qu’un seul thème musical, composé par Michel Magne et interprété dans une douzaine de styles musicaux différents — baroque, rock, valse, entre autres —, y compris le fameux piano-banjo à chaque « bourre-pif » de Fernand. Ce thème est restreint aux quatre notes du bourdon de Notre-Dame. La sonate présentée dans le film comme étant de Corelli est bien l'œuvre de Michel Magne, lequel s'en est toujours amusé[14] - [15].

Lautner précise sur le sujet : « Prendre un seul thème et le décliner en baroque, twist. Le travail de Magne sur Les Tontons flingueurs, c'est un gros gag. Mais comme le film fonctionne au second degré, sa musique ne dépareille pas. Quand Blier se prend un bourre-pif, l’effet de répétition du thème — piano et banjo — accentue formidablement le comique, à la façon d’un gimmick de dessin animé[12]. »

Unique thème musical de la bande originale.

Le disque, publié chez Hortensia/Transatlantiques, propose les treize variations du thème musical et représente en lui-même un exercice de style musical et d'arrangements : folk, blues, rock, rhythm and blues, jazz, swing, slow, yéyé, musique concrète, lyrique...

Bernard Gérard orchestre et arrange cette partition, bien qu'il ne soit pas crédité au générique[16].

Accueil

Le film représente un succès commercial lors de sa sortie en salles, attirant 3 300 000 spectateurs durant sa sortie sur les grands écrans[17]. À sa sortie, il est en revanche, éreinté par la critique, la tendance en vogue étant plutôt à la Nouvelle Vague, notamment par Henry Chapier : « Vous pavoisez haut… mais vous visez bas. »[18]

La réputation et la popularité du film croissent au fil des années. Plusieurs des répliques passent dans la mémoire collective. Depuis sa sortie, il est diffusé plusieurs dizaines de fois à la télévision et à partir de 2002, se vend à 250 000 exemplaires lors de sa sortie numériquement restaurée en DVD, ce qui permet de le qualifier de film culte[17].

Sur le statut acquis par le film dans la culture française, Georges Lautner note, en 2009 : « Pourquoi ce film et pas un autre ? Quand nous avons tourné, nous avions tous envie de rigoler. Finalement, c'est peut-être ça, l'explication : La déconnante vieillit mieux que le tragique »[19].

Postérité

- À 59 ans, Jacques Dumesnil tient dans ce film son dernier rôle au cinéma : il a ensuite poursuivi sa carrière, principalement au théâtre et un peu à la télévision, jusqu’en 1980. Il est mort en 1998, à l’âge de 94 ans.

- Entre 1993 et 1998, un célèbre café-concert alternatif de la scène rock rennaise est nommé Les Tontons flingueurs. La façade extérieure est décorée des caricatures des protagonistes du film[20].

- Le , pour le cinquantenaire du film, la « rue Michel-Le-Lou-du-Breil » située à Nantes est rebaptisée de façon parodique en « rue des Tontons-Flingueurs », afin de rendre hommage au film qui cite la ville au travers de « Lulu la Nantaise »[21] - [22] - [23] - [24] - [25].

- Le , un habitant du village d'Attin rebaptise provisoirement la « rue de la Culbute » en « rue des Tontons-Flingueurs » à l'occasion du cinquantenaire de la sortie du film[26].

- Le , la ville de Montauban rebaptise un de ses ronds-points au nord du centre-ville, le rond-point de la Mandoune[27], en « giratoire des Tontons-Flingueurs » où trônent des sculptures caricaturales en plexiglas des personnages du film[28] - [29]. Certaines de ces effigies (celles des deux frères Volfoni) sont volées en et, depuis, l'une est disparue, l'autre retrouvée, mais vandalisée : sciée, tronçonnée et abandonnée dans un chantier. Refaçonnés à l'identique, de nouveaux exemplaires sont installés, avec leurs socles coulés dans le béton, sur le giratoire, le [30] - [31].

- À Nantes[32] comme à Montauban[33] existent des bars-restaurants Lulu la Nantaise nommés en rapport direct avec le personnage brièvement évoqué durant la fameuse scène de beuverie dans la cuisine.

- Le réalisateur Georges Lautner meurt en , l’acteur Claude Rich en et Venantino Venantini en . Début 2023, Georges Nojaroff et Béatrice Delfe sont les derniers acteurs des Tontons Flingueurs encore en vie[34] - [35].

- Le leitmotiv caractéristique de la bande originale du film est fréquemment repris dans des publicités[36].

- En se tient, à l'université Sorbonne-Nouvelle, un colloque sur la place des Tontons flingueurs dans le paysage cinématographique et culturel français[37].

- Dans le film La Classe américaine de Michel Hazanavicius et Dominique Mézerette, le personnage de Dino se dit en « nervous breakdown ».

- L'épisode « Oklahoma Jim » de la série de bandes dessinées Kid Lucky, consacrée à l'enfance de Lucky Luke, rend hommage au film au travers de deux répliques : Joe Dalton, au sujet d'Oklahma Jim : « Mais il ne connaît pas Joe Dalton ! Je vais l'éparpiller en petits morceaux aux quatre coins de la prairie... », puis Oklahoma Jim à l'institutrice qui tente de poser la main sur les billets de banque : « Touche pas au pognon, honey ! » De plus, l'histoire de Lucky Luke intitulée Les Tontons Dalton, scénarisée par Laurent Gerra et dessinée par Achdé, « revisite » le film.

- Le , jour de la mort du réalisateur Georges Lautner, lors de la troisième séance relative à la politique de la Ville et à la cohésion urbaine à l'Assemblée nationale, séance de nuit présidée par Laurence Dumont, plusieurs députés, en particulier Arnaud Richard[38] et Jérôme Guedj, ainsi que le ministre délégué à la Ville François Lamy, reprennent dans les débats des répliques cultes du film (au sujet de « Montauban », de « nervousses brékdones » ou de la « puissance de feu d'un croiseur », du « prix qui s'oublie » et de la « qualité qui reste », du « besoin des marins de faire des phrases », d'être « un tantinet décalé dans ses horaires », de ne « pas paraître vieux jeu mais [de considérer] que la vérité oblige à dire », etc. ; lors du rejet d'un amendement, celui-ci est qualifié de « brutal », reprenant ainsi la fameuse phrase de la scène de beuverie dans la cuisine « c'est du brutal ! »). Le nom de Georges Lautner apparaît même deux fois dans la transcription intégrale des débats[39].

- En 2000, un film pornographique français s’inspire du thème et du titre du film, en s'intitulant Les Tontons tringleurs.

Répliques cultes

| Paul Volfoni dans les Tontons flingueurs | |

|

« Écoute : on te connaît pas. Mais laisse-nous te dire que tu te prépares des nuits blanches, des migraines, des nervousses brékdones comme on dit de nos jours[40]. » | |

Le film Les Tontons flingueurs est parsemé de répliques et de tirades cultes, qui sont pour beaucoup dans son immense succès populaire[41]. À partir du roman d'Albert Simonin, et avec son aide en tant que coscénariste, Georges Lautner cisèle une situation comique, et Michel Audiard la met en paroles.

Parmi les réparties qui sont restées dans la mémoire collective, il y a notamment celle de Raoul Volfoni au moment où, en plein conflit sur les affaires du Mexicain, Fernand Naudin vient lui chanter « Bon anniversaire » avant de lui mettre un coup de poing au visage. Peu après son départ, Raoul s'écrie :

« Non mais t'as déjà vu ça ? En pleine paix ! Il chante et puis crac, un bourre-pif ! Il est complètement fou, ce mec. Mais moi, les dingues, je les soigne. Je vais lui faire une ordonnance, et une sévère… J'vais lui montrer qui c'est Raoul. Aux quatre coins de Paris qu'on va l'retrouver, éparpillé par petits bouts, façon puzzle[alpha 8]. Moi, quand on m'en fait trop, j'correctionne plus : j'dynamite, j'disperse, j'ventile ! »

Dans la même situation, à un autre moment du film :

« Mais y connaît pas Raoul, ce mec ! Y va avoir un réveil pénible… J'ai voulu être diplomate à cause de vous tous, éviter qu'le sang coule… Mais maintenant c'est fini… je vais le travailler en férocité… le faire marcher à coups de latte… À ma pogne, je veux le voir… Et je vous promets qu'il demandera pardon ! Et au garde-à-vous[41] ! »

En pleine nuit, Raoul se rend au garage du domicile de Fernand et tente de piéger sa voiture avec des bâtons de dynamite. Il envoie son frère Paul vérifier que Fernand est bien assoupi. L'entendant revenir, le nez plongé dans le capot de la voiture, il s'exclame :

« Alors, il dort, le gros con ? Ben, il dormira encore mieux quand il aura pris ça dans la gueule ! Il entendra chanter les anges, le gugusse de Montauban… Je vais le renvoyer tout droit à la maison mère… au terminus des prétentieux… »

Toutefois, Raoul ne rend pas compte que ce n’est pas à son frère Paul qu'il s'adresse, mais à Fernand… ce qui lui vaut une correction sévère, de la part de ce dernier.

À un moment, Fernand, nostalgique de sa vie rangée en province, fait la remarque suivante : « On ne devrait jamais quitter Montauban. »

Quand Fernand se rend sur la péniche qui abrite le tripot clandestin dirigé par les Volfoni, il est accompagné de Pascal, ex-« première gâchette » du Mexicain, et de Me Folace. Rencontrant le marinier qui monte la garde, ce dernier explique qu'il a besoin « d'un ordre de Monsieur Raoul » pour les laisser entrer. Mais Fernand lui envoie sans attendre un « bourre-pif » qui l’expédie par-dessus bord. Me Folace formule alors la remarque suivante : « C'est curieux, chez les marins, ce besoin de faire des phrases ! »[41]

Après une mise au point musclée entre truands, Fernand Naudin, qui doit veiller à l'éducation de sa nouvelle filleule Patricia, est quasiment remis à sa place par le petit ami de celle-ci, Antoine Delafoy, un jeune homme filiforme. Tout se joue sur les mots, à propos de broutilles que le jeune homme retourne à son avantage :

« Fernand : Tout ça : lumière tamisée, musique douce et vos godasses sur les fauteuils ; Louis XVI en plus !

— Antoine : La confusion doit d'abord s'expliquer, mais les termes sont inadéquats.

— Fernand : Ah, parce que c'est peut-être pas du Louis XVI ?

— Antoine : Euh, non ! C'est du Louis XV. Remarquez, vous n'êtes pas tombé loin. Mais les sonates de Corelli ne sont pas de la musique douce. »

Avec sa conclusion, cette scène pourrait résumer le film : « Patricia, mon petit... je ne voudrais pas te paraître vieux jeu ni encore moins grossier – l'homme de la pampa, parfois rude, reste toujours courtois – mais la vérité m'oblige à te le dire : ton Antoine commence à me les briser menues ! »

Lors d'une réunion sur l'état des affaires du Mexicain, la tenancière de la maison close, Mme Mado, se lamente :

« Alors là, Monsieur Fernand, c'est un désastre ! Une bonne pensionnaire, ça devient plus rare qu'une femme de ménage. Ces dames s'exportent. Le mirage africain nous fait un tort terrible. Et si ça continue, elles iront à Tombouctou à la nage[42] ! »

Quand Fernand prend le dessus dans l'épreuve de force avec les autres truands et parvient à collecter l'argent des affaires clandestines, il revient peu après à la maison du Mexicain avec une grosse sacoche remplie de billets de banque. Il découvre alors que la jeune Patricia et son ami Antoine donnent une fête dans la résidence. Réfugié dans la cuisine, Fernand dialogue avec Me Folace sur la possibilité qu'auraient les Volfoni de venir les attaquer ici. Les écoutant, le majordome M. Jean récupère un revolver caché dans une boîte de biscuits, et affirme : « Quand ça change, ça change, faut jamais se laisser démonter. » Fernand réagit à son tour sur les intentions des frères Volfoni : « Les cons, ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. » Peu après, une jeune participante à la fête, un peu éméchée, entre dans la cuisine et met la main sur la sacoche remplie de billets. Me Folace s'exclame alors : « Touche pas au grisbi, salope ! »

Finalement, les Volfoni arrivent au « château ». Entrant dans la cuisine d'un air menaçant, Raoul accompagné de son frère Paul, dit à l'assistance : « Bougez pas ! Les mains sur la table. Je vous préviens qu'on a la puissance de feu d'un croiseur et des flingues de concours. » Mais M. Jean, arrivant derrière eux, les désarme et tous se mettent autour de la table afin de beurrer des toasts pour la fête qui se poursuit à côté autour de Patricia. Les truands, pour détendre l'atmosphère, décident de boire un verre. Me Folace sort alors une bouteille très spéciale : de l'alcool clandestin de la marque « maison » The Three Kings. « Tiens, vous avez sorti le vitriol ? », demande Jean. « Il date du Mexicain, du temps des grandes heures », répond Me Folace, « seulement, on a dû arrêter la fabrication, il y a des clients qui devenaient aveugles, ça faisait des histoires ». Raoul s'y essaye le premier : « Ah, il faut reconnaître, c'est du brutal ! » ce qui appelle cette réponse de Fernand : « J'ai connu une Polonaise qui en prenait au petit déjeuner »[41]. Le dialogue continue. Raoul Volfoni : « Tu sais pas ce qu'il me rappelle ? C't'espèce de drôlerie qu'on buvait dans une petite taule de Biên Hòa, pas tellement loin de Saïgon. Les volets rouges... et la taulière, une blonde comac... Comment qu'elle s'appelait, nom de Dieu ? » Fernand Naudin lui répond : « Lulu la Nantaise ! » Quand Raoul lui demande « T'as connu ? », Fernand lève les yeux au ciel...

Les dialogues sont travaillés pour donner un rythme de comédie à ce film, volontairement décalé, sans pour autant tomber dans le burlesque. Chaque scène est traitée avec ce même décalage que l'on trouve dans les dialogues. L'agonie du Mexicain, notamment, donne l'occasion à Audiard de glisser quelques perles :

« Je suis revenu pour caner ici et pour me faire enterrer à Pantin avec mes vioques. Les Amériques, c'est chouette pour prendre du carbure, on peut y vivre aussi à la rigueur, mais question de laisser ses os, y a que la France. Et je décambute bêtement, et je laisse une mouflette à la traîne, Patricia ; c'est d'elle que je voudrais que tu t'occupes. »

Lorsque Pascal, la « première gâchette » du Mexicain, vient de descendre les tueurs qui ont tenté d'abattre Fernand, celui-ci philosophe sur les valeurs qui se perdent :

« À l'affût sous les arbres, ils auraient eu leur chance. Seulement, de nos jours, il y a de moins en moins de techniciens pour le combat à pied. L'esprit fantassin n'existe plus ; c'est un tort. »

Sur un autre ton, quand Fernand veut s'assurer que l'aventure de Patricia avec son Antoine est sérieuse, celle-ci lui répond avec ce même décalage :

« Oh, presque trop, c'est du gâchis ; ça méritait une liaison malheureuse, tragique. Quelque chose d'espagnol, même de russe. Allez, viens donc boire un petit scotch, va, ça te fera oublier ceux d'hier. »

Éditions vidéo

En 2003, une nouvelle édition vidéo numérotée à 1 963 exemplaires sous coffret en bois est proposée en y associant Les Barbouzes.

En 2013, une édition spéciale numérotée à 5 000 exemplaires est éditée en coffret pour le cinquantième anniversaire du film, avec le CD de la bande originale et le scénario annoté.

En 2017, une édition en Ultra Haute Définition est réalisée à partir du négatif original qui marque le premier titre de la Gaumont paru en Blu-ray 4K. Le rendu rappelle selon certains, l'esthétique de la photographie d'origine en noir et blanc, principalement lors des gros plans[43].

La qualité de réalisation de l'édition en DVD des Tontons flingueurs en 2002 est considérée comme soignée, notamment par élimination numérique de l'inévitable tressautement d’image des projecteurs 35 mm. Le même traitement est accordé à un autre film, Le cave se rebiffe. En revanche, l’opération de colorisation de ces deux longs métrages est discutable mais reste « réversible » par élimination de la couleur par les réglages du dispositif de visualisation, écran, téléviseur, projecteur...

Notes et références

Notes

- Ce nom de « Me Folace » est un clin d'œil au nom d'huissier alors le plus connu de France, « Me Lesage », présent dans tous les tirages au sort de la RTF pour attester de leurs conditions normales de déroulement.

- Mot d'argot pour pistolet-mitrailleur.

- Non crédités au générique

- Bien que Michel Magne soit le compositeur de la musique du film et qu'il en soit crédité au générique, il est indiqué par erreur, sur l'affiche du film, que le compositeur est Georges Delerue.

- Cette société n'est pas créditée au générique.

- Conduit par Charles Lavialle.

- Construite par Jean-Charles Moreux.

- Expression similaire employée la même année dans la bouche de Jean-Claude Brialy confectionnant une boîte de cigares explosifs pour Louis de Funès dans Carambolages, de Marcel Bluwal.

Références

- « Les Tontons Flingueurs », sur UniFrance.org (consulté le ).

- (en) Les Tontons flingueurs sur l’Internet Movie Database

- Philippe Lombard, « Les Tontons flingueurs (1963) », sur devildead.com, (consulté le ).

- Anthony Palou, « Les Tontons Flingueurs, toute une époque », sur Le Figaro.fr, .

- Roger-Pol Droit, « Des « Tontons flingueurs » à Thomas d'Aquin », Les Échos, (lire en ligne). Thomas d'Aquin écrit cette phrase dans la Somme théologique, deuxième partie, question XL, article 6 (lire sur Wikisource).

- Philippe Lambard, « L'origine des meilleures répliques d'Audiard », Schnock, no 21, .

- Skasia, « Touchez pas aux "Tontons Flingueurs" », sur LeFigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- Isabelle Blondel, Olivier Delacroix, Alice Develex, Nicolas d'Estienne d'Orves, Bertrand Guyard, Colette Monsat, Marie-Noëlle Tranchant et Florence Virerron, « Si le Paname d'Audiard m'était conté », Le Figaroscope, semaine du 10 au 16 mai 2017, p. 8-10.

- L'information est indiqué au générique de fin.

- « Les Tontons Flingueurs », sur Ciné-ressources (consulté le )

- Documentaire Nous nous sommes tant aimés diffusé le 21 février 2011 sur France 3

- Philippe Lombard, L'univers des Tontons flingueurs, First éditions, (ISBN 978-2-7540-5612-0 et 2-7540-5612-2, OCLC 869062811, lire en ligne).

- Aurélie Ronze, « Une Pépinière d'entreprises en pleine nature à Feucherolles », sur tv78.com, .

- 2006 janvier archive - PazBlog

- « Les Tontons flingueurs, décryptage musical », sur francemusique.fr, (consulté le )

- "Georges Lautner, le père des Tontons Flingueurs, est mort" Slate.fr, mis en ligne le 23/11/2013, consulté le 15/10/2014

- Geoffroy Clavel, « Mort de Georges Lautner, le réalisateur des "Tontons flingueurs", à 87 ans », sur HuffPost, (consulté le ).

- Pierre Mazille, « Montauban. «Les tontons flingueurs» n'ont pas dit leur dernier mot », La Dépêche, (lire en ligne, consulté le ).

- Anthony Palou, « "Les Tontons flingueurs", toute une époque ? », sur Le Figaro.fr, .

- « Les Tontons Flingueurs », wiki-rennes.fr (consulté le 20 octobre 2017).

- Mathilde Doiezie, « Une rue des Tontons Flingueurs à Nantes », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).

- Bertrand Guyard, « Les Tontons flingueurs font du barouf à Nantes », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).

- « Une rue au nom des «Tontons flingueurs» inaugurée samedi à Nantes », Le Progrès, (lire en ligne, consulté le ).

- « Trombes d'eau pour la « rue des Tontons flingueurs » à Nantes », Ouest-France, (consulté le ).

- « La «rue des Tontons flingueurs» fraîchement inaugurée », Ouest-France, (consulté le ).

- « Attin : la rue de la Culbute rebaptisée « rue des Tontons flingueurs » ! », La Voix du Nord, (consulté le ).

- Mathieu Ferri, « Les statues des Tontons Flingueurs sont de retour à Montauban ! », sur Francebleu.fr, (consulté le ).

- Montauban : un rond-point Tontons flingueurs, Le Figaro, 5 février 2014.

- Montauban : virage à droite pour Les Tontons Flingueurs, Le Figaro, 7 février 2014.

- Le Figaro, « Les Tontons flingueurs : Montauban a retrouvé les frères Volfoni », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le ).

- « « On ne devrait jamais quitter Montauban », les statues des Tontons flingueurs sont revenues », sur Viaoccitanie.tv (consulté le ).

- Camille Moreau, « Marine Maurice alias Lulu la Nantaise », sur Observatoire du bonheur.org (consulté le )

- « Café restaurant Lulu la Nantaise Montauban », sur Montauban Info.com (consulté le )

- « Des papys flingueurs à Cognac », sur CharenteLibre.fr (consulté le )

- « La dernière rencontre d'un Tonton et de Georges Lautner filmée il y a un mois », Journal de Saône-et-Loire, (lire en ligne)

- Yann Savary, Olivier Maréchal, « spot "Générale d'Optique" », sur musiquedepub.tv (consulté le )

- « Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3 », sur univ-paris3.fr (consulté le ).

- « vidéo sur Youtube », sur Youtube, (consulté le )

- « Assemblée nationale ~ Troisième séance du vendredi 22 novembre 2013 », sur assemblee-nationale.fr (consulté le ).

- « Écoute, on t'connaît pas, mais laisse nous t’dire que... – Dictionnaire des citations », sur dicocitations.lemonde.fr, Le Monde (consulté le ).

- « 10 répliques mémorables des "Tontons flingueurs" en vidéo », sur Le Monde.fr, (consulté le ).

- « "Les Tontons flingueurs" en 10 répliques », sur Allociné.fr, .

- « Les Tontons flingueurs en 4K : C'est du brutal ! | Tests Blu-ray 4K Ultra HD », sur DigitalCiné, (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Luc Denat, Les Tontons flingueurs et les Barbouzes : toute une époque !, L'Harmattan, .

- Bertrand Dufour, Les Tontons flingueurs décryptés : les références et le langage des Tontons, Paris, ABD éditions, , 406 p., 23 cm (ISBN 979-10-95247-11-1, BNF 45028997).

- Pierre-Jean Lancry, Pleins feux sur… les Tontons flingueurs, Boulogne, Horizon illimité, , 135 p. (ISBN 2-84787-102-0).

- Philippe Lombard, L'Univers des Tontons flingueurs, éditions First, (ISBN 978-2-7540-5612-0 et 2-7540-5612-2).

- Albert Simonin (préf. Pierre Mac Orlan), Le Grisbi, La Manufacture de livres, , 512 p. (ISBN 978-2-35887-008-5 et 2-35887-008-0).

- Pierre-Jean Lancry, Les Tontons flingueurs : l'album culte, éditions Milan, coll. « Beaux livres adultes », , 96 p. (ISBN 978-2-7459-4094-0 et 2-7459-4094-5).

- Stéphane Germain, L'Encyclopédie Audiard, éditions Hugo & Cie, (ISBN 978-2-7556-1122-9 et 2-7556-1122-7).

- Stéphane Germain, Le Dico flingueur des Tontons : de Audiard à Volfoni, Paris, éditions Hugo & Cie, , 87 p. (ISBN 978-2-7556-0716-1).

- Stéphane Germain, Le Dico flingueur des Tontons et des Barbouzes, Paris, éditions Hugo & Cie, , 159 p. (ISBN 978-2-7556-1312-4).

- Marc Lemonier, Le Monde des Tontons flingueurs et l'Univers de Jacques Audiard, Saint-Victor-d'Épine, City, , 219 p. (ISBN 978-2-8246-0204-2).

- Collectif (sous la direction de Marc Lhomeau), Les Tontons flingueurs, Temps noir, no 22, mars 2020, 342 p.

- Georges Lautner, Jean-Louis Bocquet, « Tontons flingueurs (Les) », On aura tout vu, Flammarion/Pocket, Paris, 2007, 335 P., p. 1, 12, 14, 21, 26, 38, 45, 54, 57-59, 61, 72, 161-162, 184, 190, 191, 210, 215-216, 251, 265-273, 287, 291, (ISBN 978-2-266-16318-7)

- Franck Lhomeau (édition, présentation et annotations), Michel Audiard et Albert Simonin : Le Cave se rebiffe, Mélodie en sous-sol, Les Tontons flingueurs, t. 2, institut Lumière / Actes Sud, , 896 p. (ISBN 9782330156565), « scénarios », scénario et histoire de la production.

Liens externes

- Ressources relatives à l'audiovisuel :

- Allociné

- Centre national du cinéma et de l'image animée

- Ciné-Ressources

- Cinémathèque québécoise

- Unifrance

- (en) AllMovie

- (en) British Film Institute

- (de + en) Filmportal

- (pl) Filmweb.pl

- (en) IMDb

- (en) LUMIERE

- (de) OFDb

- (en) Rotten Tomatoes

- (mul) The Movie Database

- Fiche du film sur le site de Télérama

- Script intégral des Tontons flingueurs

- « Les Tontons flingueurs sur France 2 » [vidéo], sur ina.fr