La Croix-sur-Roudoule

La Croix-sur-Roudoule (en occitan : La Crotz de Rodola) est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Ses habitants sont appelés les Crousencs. En langue niçoise (Georges Castellana), c'est La Crous et ses habitants lu Crouzenc.

| La Croix-sur-Roudoule | |||||

.jpg.webp) Vue du village depuis la route de Saint-Léger. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-Maritimes | ||||

| Arrondissement | Nice | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Alpes d'Azur | ||||

| Maire Mandat |

Marie Martin 2020-2026 |

||||

| Code postal | 06260 | ||||

| Code commune | 06051 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Crousencs | ||||

| Population municipale |

98 hab. (2020 |

||||

| Densité | 3,3 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 59′ 18″ nord, 6° 52′ 33″ est | ||||

| Altitude | Min. 495 m Max. 1 743 m |

||||

| Superficie | 30,06 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vence | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

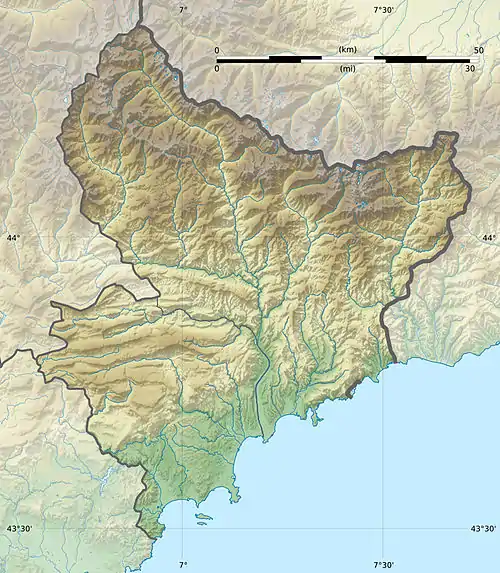

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Géographie

Le village est environné de sites sauvages, aux couleurs variées, allant des marnes noires du Rivet aux roches rouges de Léouvé.

La Croix-sur Roudoule et sa vallée.

La Croix-sur Roudoule et sa vallée.

Urbanisme

Typologie

La Croix-sur-Roudoule est une commune rurale[Note 1] - [1]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[2] - [3]. La commune est en outre hors attraction des villes[4] - [5].

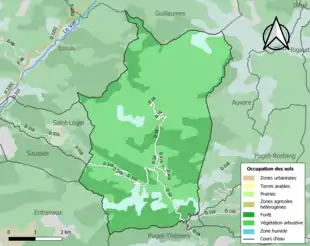

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (100 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (100,1 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (60,8 %), forêts (32,1 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (7,1 %)[6].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[7].

Histoire

Préhistoire et Antiquité

Après la conquête romaine (achevée en 14 av. J.-C.), Auguste organise les Alpes en provinces. Le territoire de l’actuelle commune de La Croix-sur-Roudoule dépend de la province des Alpes-Maritimes et est rattaché à la civitas de Glanate (Glandèves). À la fin de l’Antiquité, le diocèse de Glandèves reprend les limites de cette civitas[8].

Moyen Âge et temps modernes

Le village est bâti sur un rocher abrupt surplombant les gorges de la Roudoule. Un descendant de Clovis, Childebert II, réunit à sa couronne la région actuelle des Alpes-Maritimes. Mais, les Lombards, venus d'Italie, sous la conduite d'Aboin détruisent complètement Cimiez en 574 et dévastent Nice, Vence et Glandèves. Pour échapper aux barbares, les habitants sont obligés de se replier dans les montagnes. C'est alors que les habitants de Glandèves fondent Daluis, Saint-Léger, Auvare et La Croix.

Le village devient ensuite une Viguerie des Templiers. Vers 1137, cet ordre construit à son sommet un château fort dont la tour maîtresse était surmontée d'une immense croix que l'on pouvait voir à des lieues à la ronde. Il ne reste plus de cet ouvrage que de rares vestiges. On pense que le nom du village vient de cette grande croix « Castrum de Cruce ».

Par la suite, à mesure que la sécurité dans le travail et dans les habitations s'affirme, que la vie hors de l'enceinte devient plus sûre, certains habitants se fixent sur les lieux de leur travail. C'est ainsi que sont créés les hameaux de Léouvé, Amarine et Villars. C'est à La Croix que passait la route muletière dite « voie romaine » qui, par le col de Roua conduisait à Guillaumes pour continuer jusqu'à Barcelonnette par le col de la Cayolle. Cette route faisait de ce village un lieu de halte où les voyageurs pouvaient se reposer et se restaurer dans les auberges.

Lorsque les routes carrossables ouvrirent les vallées, tout ce mode de déplacement disparut. La voie romaine dont on peut encore voir les pavages dans la montée du col de Roua n'est plus utilisée aujourd'hui que par les touristes et les gens du pays.

En 1388, à la suite de troubles survenus après le décès de la reine Jeanne, le pays de Nice, y compris Puget-Théniers, se place sous la protection du Comte rouge Amédée VII de Savoie. Les communes de La Croix, Saint-Léger, Auvare, Puget-Rostang, La Penne, Saint-Antonin et Cuébris restent attachées à la Provence et font partie du bailliage de Guillaumes.

Les Templiers et les Hospitaliers

Au XIIIe siècle le village est un fief des Templiers puis des Hospitaliers de St-Jean de Jérusalem, partagé avec une succession de co-seigneurs.

Époque moderne

En 1760, ces communes suivent la destinée de la Provence, tandis que le comté de Nice suit celle du duc de Savoie, devenu Roi de Sardaigne. Sous Louis XV, après la guerre de succession d'Autriche et le traité d'Aix-la-Chapelle (1748), une rectification de frontière est signée le 24 mars 1760 à Turin le 24 mars 1760. Celle-ci donne à la maison de Savoie les communes, en échange de Gattières, Bonson, Les Ferres, Conségudes, Aiglun et une partie du village de Roquestéron qui porte aujourd'hui le nom de La Roque-en-Provence (Roquestéron-Grasse avant le 16 novembre 2015).

Le comté de Nice est annexé à la France en 1793, puis rendu au roi de Sardaigne en 1815 par le traité de Paris, et enfin rattaché définitivement à la France en 1860. La Croix n'a donc fait partie des états sardes que durant moins de trois quarts de siècle.

Époque contemporaine

Au XIXe siècle, de 1860 à 1880, La Croix connait une très grande prospérité grâce à l'exploitation d'un filon de minerai de cuivre connu depuis l'Antiquité. À l'époque, la population est évaluée à 500 habitants et les registres de l'état-civil témoignent de 25 à 30 naissances annuelles. Quand la mine ferme ses portes, faute de minerai, cette population tombe en 1914 à 300 habitants. La commune ne compte plus aujourd'hui que 86 habitants.

Une succession de trois ponts enjambe les gorges profondes de la Roudoule témoigne de l'avancée technique de l'époque. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, pour se rendre à Daluis ou Saint-Léger, les hommes ne pouvant franchir les gorges de Daluis et du Cians, empruntent le pont médiéval (calcaire - vers le XIVe siècle) pour traverser la vallée de la Roudoule. Ce dernier, en arc plein cintre, restauré, comporte un tablier en V inversé.

En 1889, le pont suspendu à 65 m du sol est une synthèse d'innovations techniques et prend le relais du pont muletier datant de 1842. Des poutres métalliques assurent la rigidité du tablier. Les dispositifs de fixation, câbles de suspension et suspentes, sont amovibles ; les fils des câbles sont tressés entre eux afin d'assurer la régularité de la tension des brins… Autant de prouesses techniques qui feront la célébrité de son inventeur, Ferdinand Arnodin. Ce pont a été récemment été restauré par la même entreprise.

Politique et administration

Depuis le 1er janvier 2014, La Croix-sur-Roudoule fait partie de la communauté de communes des Alpes d'Azur. Elle était auparavant membre de la communauté de communes des vallées d'Azur, jusqu'à la disparition de celle-ci lors de la mise en place du nouveau schéma départemental de coopération intercommunale.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[9]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[10].

En 2020, la commune comptait 98 habitants[Note 2], en augmentation de 1,03 % par rapport à 2014 (Alpes-Maritimes : +1,3 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Les traditions

- La Saint-Arnoux

Chaque année vers la fin du mois d'août, le village célèbre la Saint-Arnoux. Après la messe, une procession est organisée jusqu'à la petite chapelle située au pied d'un rocher à quelques centaines de mètres du village. Le cortège emprunte un petit chemin caillouteux bordé de lavandes et de thym. Lors de cette célébration, il est de coutume que le prêtre bénisse les campagnes. Cette fête est l'occasion pour familles et amis de se retrouver, de transmettre et de partager.

- La Pentecôte

La tradition de la Pentecôte au village de La Croix a traversé le temps et persiste de nos jours. Jadis, les deux plus jeunes couples de l'année collectaient auprès de la population le blé qui servait à pétrir les fougasses et le pain. Les fougasses, après avoir été bénies, étaient pendant la messe distribuées en portions aux fidèles à la communion. Parallèlement, « les Novis » de l'année fournissaient les éléments nécessaires à la confection d'une soupe, faite de haricots, de riz et d'huile d'olive. Cette soupe, cuite dans un chaudron de cuivre, donnait lieu à tout un cérémonial qui conduisait la population en procession au « Saint-Esprit », où avait lieu la bénédiction des pains et de la soupe avant d'être distribués à l'assistance. Après les vêpres dans l'après-midi, les mariés cherchaient les successeurs pour l'année suivante. Le four communal est allumé. Toutes les cuisinières profitent de l'occasion pour préparer viandes, farcis, pissaladière, pizzas, tartes à la confiture, tartes au miel et aux noix, tourtes de blettes… Le village est animé par un groupe de musique traditionnelle local, « lou brandi de la roudoule », composé de fifres et tambours. Ce groupe commence à avoir une notoriété qui va au-delà du département.

Lieux et monuments

- Quatre ponts ont été construits pour enjamber les gorges profondes de la Roudoule : du plus ancien, il ne reste plus que la culée d'un pont en bois disparu ; un pont en pierre a été édifié au XVe siècle ou XVIe siècle[13] ; un second pont en pierre fut construit en 1852 ; le pont suspendu de Saint-Léger, réalisé en 1899 par l'entreprise de Ferdinand Arnodin, a une portée de 34,60 m[14].

- Musée du cuivre au hameau de Léouvé[15] - [16].

- Le village forme un ensemble de hautes maisons resserrées, avec des étages supérieurs à auvent (séchoirs).

- Vestiges de l’enceinte d’un petit château féodal et une porte d'enceinte fortifiée du début du XVe siècle, à l'entrée du village.

- château rustique du XVIIe siècle (le château des Corporandy d'Auvare) a été remanié au XIXe siècle.

- L’église Saint-Michel romano-gothique (fragments de retable de Bréa)

- La chapelle Notre-Dame du Rosaire d'aspect médiéval, avec un clocheton récent, à l'entrée du village

- Les chapelles Saint-Arnoux, Saint-Sébastien, Saint-Estève au Villars, et Saint-Pierre aux Amarines.

- La croix, au sommet du village, est sur une stèle de grès, datée de 1867 : sa face sud-ouest porte dans sa structure une tête couronnée, probablement le Christ-Roi, mais ce qui fait l'originalité de ce monument est le « masque effrayant » sculpté sur la face nord-est.

Personnalités liées à la commune

- Joseph Gaspard Corporandi d'Auvare, est né à la Croix en 1722 et mort à Entrevaux en 1804. Il était général des armées de la République française[17].

Héraldique

|

Blason | D’azur à la croix d’or cantonnée de quatre croisettes du même. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 22

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Archéam : Vincent Chavane, Mille ans de ponts sur la Roudoule

- Archéam : André Tiret, Le pont suspendu de Saint-Léger sur la Roudoule

- Écomusée du pays de la Roudoule : Le musée du cuivre

- Écomusée du pays de la Roudoule : Patrimoine industriel

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 146

Voir aussi

Bibliographie

- Yves Bernard, L'annuaire Touristique et Culturel des Alpes-Maritimes et de Monaco, p. 460, Éditions Campanile, 1997 (ISBN 2912366-003)

- Philippe de Beauchamp, Le haut pays méconnu. Villages & hameaux isolés des Alpes-Maritimes, p. 108-109, 111, Éditions Serre, Nice, 1989 (ISBN 2-86410-131-9) ; p. 159

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- La Croix-sur-Roudoule sur le site de l'Institut géographique national