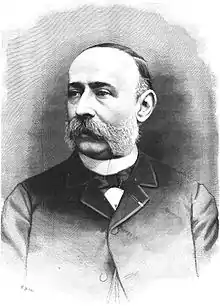

Joseph-Auguste Jourdan

Joseph-Auguste Jourdan, né le à Bastia et mort le à Marseille, est un avocat et homme politique français de la fin du XIXe siècle et du début du XXe siècle.

| Joseph Jourdan | |

| |

| Fonctions | |

|---|---|

| Député du Var (circonscription de Draguignan) | |

| – (5 ans) |

|

| Gouvernement | Troisième République |

| Groupe politique | Gauche radicale |

| Prédécesseur | Georges Clemenceau |

| Successeur | Maurice Allard |

| Premier adjoint au maire de Marseille | |

| – (5 ans) |

|

| Biographie | |

| Date de naissance | |

| Lieu de naissance | Bastia (France) |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Marseille (France) |

| Nationalité | |

| Parti politique | Radical-socialiste indépendant |

| Profession | Avocat |

Adjoint au maire de Marseille entre 1887 et 1892, Joseph Jourdan acquiert une célébrité nationale lors des élections législatives de 1893, en battant Georges Clemenceau à l'issue d'une campagne violente et passionnée. Ainsi élu député du Var, il siège parmi les radicaux-socialistes jusqu'en 1898, année où il échoue à se faire réélire.

Biographie

Joseph Jourdan est le fils de Marie-Auguste Jourdan (1804-1885), conseiller à la Cour royale de Bastia, et de Thècle-Virginie Robion (1810-1899). Selon une anecdote rapportée par Le Figaro, le couple Jourdan, sans enfant malgré plusieurs années de mariage, aurait eu recours aux eaux d'Orezza, « réputées pour leurs vertus prolifiques »[1].

Avocat et élu marseillais

Tout comme son père, Joseph se consacre au droit. Après ses études, il devient avocat, d'abord au barreau de Bastia puis, en 1869[2], à celui de Marseille, dont il sera élu bâtonnier par ses pairs en 1904[3]. À partir de 1881, il est également juge suppléant au tribunal de première instance de Marseille[4]. Pendant la guerre de 1870, il a combattu en tant que sous-officier d'artillerie au sein de l'armée de l'Est[4].

Domicilié rue Montgrand, il épouse civilement Clémence-Louise Maurel (née Beaumier) le .

Joseph Jourdan entre en politique en 1887 : quelques semaines après avoir échoué à obtenir l'investiture républicaine en vue des élections cantonales dans le 2e canton[5], il se fait élire au conseil municipal et, en mai, devient le premier adjoint de son collègue Félix Baret, maire de la cité phocéenne de 1887 à 1892. Le , il est nommé chevalier de la Légion d'honneur pour « services exceptionnels rendus dans l'administration municipale de Marseille »[4]. À la fin de la mandature, la municipalité Baret lance de grands travaux d'assainissement, travaux qu'elle sera plus tard accusée d'avoir donnés sans adjudication[6].

À l'approche des élections législatives de l'été 1893, Jourdan se prépare à briguer un mandat national. S'il envisage tout d'abord d'affronter le député sortant de la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône, l'opportuniste Jules Charles-Roux[7], c'est dans le département voisin du Var qu'il choisit finalement de se présenter.

Le « tombeur » de Clemenceau

Jourdan se porte ainsi candidat dans la circonscription varoise de Draguignan, dont le député sortant n'est autre que le célèbre Georges Clemenceau, figure tutélaire de l'extrême-gauche, orateur féroce et « tombeur » de gouvernements redouté. Celui-ci avait opté pour le Var à l'issue des législatives de 1885, organisées au scrutin de liste départemental et en autorisant les candidatures multiples (Clemenceau avait également été élu dans la Seine). Triomphalement réélu (presque dès le premier tour) en octobre 1889, il se représente en 1893 dans des circonstances qui lui sont très défavorables.

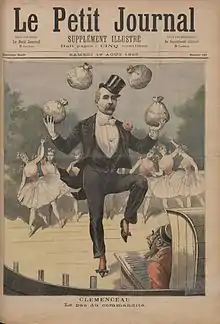

Malgré la condamnation de Norton et Ducret, qui avaient forgé de faux documents destinés à présenter le député du Var comme un agent à la solde du Royaume-Uni, Clemenceau est fragilisé par la révélation de ses liens - bien réels - avec l'affairiste juif Cornelius Herz, l'un des principaux responsables du scandale de Panama. S'étant fait des ennemis jusque dans sa propre famille politique (le radicalisme), Clemenceau doit affronter aussi bien les attaques virulentes de la presse nationale de droite (et notamment du Petit Journal et de son rédacteur Judet) que les candidatures dissidentes d'anciens alliés varois avec lesquels il s'est irrémédiablement brouillé : outre Fortuné Rouvier, directeur du Petit Dracénois, ou encore l'ingénieur Arthur Engelfred, l'ancien député Auguste Maurel décide de se présenter contre Clemenceau, auquel il attribue l'échec d'une nomination, ce qui a même occasionné en 1888 un duel entre ces deux hommes qui avaient pourtant été colistiers lors du scrutin de 1885.

Marseillais mais moins « exotique » (son père est originaire de Fréjus) que l'orateur vendéen, le radical-socialiste indépendant Jourdan est probablement encouragé à défier Clemenceau par le ministre Paul Peytral, député radical des Bouches-du-Rhône qui, en tant que fils de Dracénois, avait été lui-même sollicité à deux reprises par des électeurs varois désireux de déboulonner l'« ami de Cornelius Herz »[9]. Le journal du sortant, La Justice, dénoncera le rôle joué par Peytral malgré les dénégations de ce dernier[10]. Outre Peytral, Jourdan compte un autre ministre radical, le vauclusien Eugène Guérin, parmi ses amis et protecteurs[11].

Menée dans une ambiance délétère et passionnée, la campagne du premier tour, qui débute le , est émaillée de nombreux incidents : les réunions publiques sont systématiquement perturbées et Clemenceau conspué aux cris d'« Aoh ! yes ! », allusion à sa prétendue trahison. Le marquis de Morès, figure de proue de l'antisémitisme parisien, s'invite même dans la « meute » des ennemis du député sortant. Le , au soir du premier tour, Clemenceau arrive largement en tête (6.634 voix), mais ses concurrents (les radicaux Maurel, Rouvier, Engelfred et Antelme, capitaine en retraite, ainsi que le maire socialiste de Flayosc, Vincent, qui se désiste après avoir réuni plus de 1.800 suffrages), réunis à Saint-Raphaël en une « ligue des candidatures républicaines locales » ou « ligue varoise anticlemenciste », apportent leur soutien au mieux placé d'entre eux, Jourdan (4.686 voix).

Lors de la campagne du second tour, Clemenceau contre-attaque en employant à son tour la calomnie contre son adversaire, dont il conteste le républicanisme, sous prétexte qu'il a reçu l'appui (entre autres) de journaux conservateurs. Jourdan étant soutenu par le maire socialiste de Flayosc et par le maire socialiste de Marseille Siméon Flaissières[13], Clemenceau fait appel aux mineurs de Carmaux et à leurs défenseurs, Jean-Baptiste Calvignac et Jean Jaurès, ainsi qu'au maire de Draguignan, Félicien Clavier, qui accusent Jourdan d'être le candidat de la « réaction » cléricale[8]. Afin d'enraciner cette dernière image de « candidat des curés » dans l'esprit des électeurs, les clemencistes vont jusqu'à agiter des chapelets devant Jourdan lors de ses réunions[14]. De leur côté, le Marseillais et ses partisans suspectent le préfet Chadenier de favoriser le député sortant et affirment que « voter pour Clemenceau, c'est acclamer celui qui a proposé la cession de la Corse à l'Italie [...], c'est approuver l'occupation anglaise en Égypte et répudier l'alliance russe »[15]. Les derniers incidents sont les plus graves : le soir du 1er septembre, tandis que les clemencistes tentent d'empêcher Jourdan de se rendre à une réunion publique à La Motte en en lui barrant la route avec des poutres, deux hommes jettent des cailloux sur la voiture de Clemenceau[15]. Finalement, le , Jourdan est élu par 9.503 voix contre 8.610 et fête sa victoire dans une ambiance de liesse.

Député du Var

À la Chambre des députés, Joseph Jourdan se révèle être un député actif, aussi bien à la tribune qu'en commission. Ses talents oratoires, sa culture et son humour lui valent beaucoup de sympathie auprès de ses collègues de gauche comme de droite. Ils sont tout particulièrement remarqués lors de la séance du : face au président du conseil Casimir-Périer, qui menace de démissionner si la Chambre ne vote pas des poursuites contre le député socialiste Toussaint (arrêté lors de la grève des forges de Trignac), Jourdan prend la défense de son collègue à l'occasion d'un discours dont les mots d'esprit rencontrent un tel succès[16] que le journal La Libre Parole s'autorise à déclarer que le député du Var « s'est révélé orateur et homme d’État »[17].

Élu en réaction au scandale de Panama, Jourdan se montre particulièrement attaché à une stricte probité et se montre très sévère envers ses collègues réélus malgré leur compromission. En , il s'en prend ainsi assez violemment à Maurice Rouvier, et il faudra l'intervention du président de la Chambre, Burdeau, pour éviter un duel entre les deux députés[18]. Face à la progression des idées révolutionnaires (propagande par le fait anarchiste, succès électoraux socialistes), Jourdan considère que ce sont la corruption, l'affairisme et les mauvaises pratiques politiques qui alimentent l'extrémisme : « Le socialisme, pas plus que le boulangisme, n'est une cause ; c'est un effet. Lorsqu'on pratique de mauvaise politique et que l'on sème des affaires véreuses, on récolte des révolutionnaires »[19].

Tout en s'affichant libre-penseur et partisan de la laïcité de l’État, Jourdan ne conçoit pas de suppression immédiate du budget des cultes aux dépens de « ceux qui propagent la morale et enseignent l'amour du prochain »[10] et évite, en 1895, de voter la loi dite « d'abonnement » taxant les biens des congrégations[20]. Malgré cette posture modérée - presque « esprit nouveau » - quant aux questions religieuses, qui peut laisser penser qu'il donne des gages aux catholiques qui l'ont soutenu en 1893, ses autres prises de position démentent la réputation de réactionnaire dont les clemencistes avaient tenté de l'affubler.

En effet, fidèle aux idées économiques et sociales du courant radical et radical-socialiste, celui qui a choisi de siéger aux côtés de Goblet et de Peytral prend systématiquement la défense des « petits », demande l'affectation d'un million de francs au secours des infirmes et des vieillards[21], prône l'impôt sur le revenu[22] et combat les abus du capitalisme tout en repoussant le collectivisme socialiste. Ainsi, en , il conteste la réduction - trop favorable aux spéculateurs - du droit de timbre sur les opérations de bourse[23], puis, en , lors des débats sur le renouvellement du privilège de la Banque de France, dont il défend l'organisation face au projet de Banque d’État exposé par le socialiste Viviani[24], il prend avec Camille Pelletan la défense des petits porteurs et des syndicats agricoles[25] et propose, en vain, la création d'une taxe portant sur 12,5 % du taux d'escompte et des redevances sur le chiffre de la circulation productive[26]. Même s'il repousse avec force les idées collectivistes, son libéralisme ne l'empêche pas de défendre le rôle social de l’État en faveur des laissés-pour-compte : « Sans doute, la société doit d'abord garantir à tous le droit à la propriété et à la liberté, et si les chances étaient égales pour tous, si le résultat n'était pas faussé par la mauvaise foi ou la violence, l’État pourrait s'en tenir là ; mais que dire à ceux qui n'ont pas réussi, ou qui ne se sont pas assurés ? Faut-il leur crier : Malheur aux vaincus ? »[27]

Sur le plan des institutions, Jourdan ne remet pas en cause la république opportuniste établie depuis les années 1880 car il ne demande ni une nouvelle révision de la Constitution ni la suppression du Sénat[9]. Il se montre même sans concession avec les révolutionnaires et les anciens boulangistes, en prenant par exemple la parole en contre le rétablissement, demandé par le socialiste Jules Guesde, des candidatures multiples : selon lui, leur interdiction (par la loi du ) ne restreint pas le suffrage universel et empêche les plébiscites anti-républicains[28].

|

|

| En , le radical Jourdan (à droite) est battu par le socialiste Allard (à gauche). | |

Lors des élections législatives de mai 1898, Jourdan doit affronter l'adjoint au maire de Draguignan et conseiller général du canton de Callas François-Maurice Inguimbert, radical clemenciste (Clemenceau lui-même ayant refusé de se représenter)[29], ainsi que le socialiste Maurice Allard, journaliste à La Lanterne et au Petit Var. Le député sortant mène une campagne antidreyfusarde aux accents nationalistes voire antisémites[30], dans le sillage de Cavaignac. Arrivé en tête du premier tour (avec 5.792 voix) devant le candidat socialiste (4.653 voix), Jourdan est logiquement battu au second (avec 8.292 voix, contre 9.068 à Allard), Inguimbert s'étant désisté au profit d'Allard, les clemencistes prenant ainsi leur revanche en reportant massivement leurs 3.984 voix sur le journaliste socialiste.

La carrière politique de Joseph Jourdan prend fin après cette défaite, même si son nom est évoqué par certains radicaux lors de la préparation de l'élection législative partielle organisée en , après la mort du député Henri Brisson, dans la 4e circonscription de Marseille[31].

Références

- Le Figaro, 6 octobre 1893, p. 1.

- Le Petit Provençal, 20 février 1934, p. 3.

- « Nominations et distinctions », La Vedette, 16 juillet 1904, p. 387.

- Journal officiel de la République française, 7 janvier 1890, p. 2.

- A. de Varigny, « L'élection du deuxième canton et l'union républicaine », La Vedette, 5 mars 1887, p. 158.

- « Revue des journaux », Le Figaro, 18 août 1893, p. 2.

- A. de Varigny, « Petite chronique électorale », La Vedette, 22 juillet 1893, p. 453.

- « M. Clemenceau dans le Var », La Lanterne, 2 septembre 1893, p. 2.

- Journal des débats, 12 septembre 1893, p. 2.

- « Nouvelles politiques », La Croix, 13 et 15 septembre 1893, p. 2.

- Charles Chincholle, « Les élections législatives », Le Figaro, 14 août 1893, p. 3.

- Le Grelot, 10 septembre 1893.

- « Revue des journaux », Le Figaro, 31 août 1893, p. 2.

- Pas-Perdus, « La Chambre », Le Figaro, 24 novembre 1893, p. 2.

- « Élection de Clemenceau », La Croix, 2 septembre 1893, p. 2.

- « Chambre des députés », La Croix, 10 mai 1894, p. 2.

- « Revue des journaux », La Croix, 10 mai 1894, p. 4.

- Paul Hémery, « La vie parlementaire », Le Figaro, 26 juillet 1894, p. 2.

- Cité par Jules Delafosse, « L'action socialiste », La Croix, 9 juillet 1895, p. 2.

- « M. Ribot », La Croix, 20 avril 1895, p. 2.

- « Chambre des députés », La Croix, 9 avril 1895, p. 2.

- « Chambre des députés », La Croix, 27 novembre 1895, p. 4.

- « Au Parlement », La Lanterne, 15 décembre 1895, p. 2.

- « Chambre des députés », La Croix, 27 mai 1897, p. 2.

- « À travers la politique », Gil Blas, 29 juin 1897, p. 2.

- « Chambre des députés », La Croix, 30 juin 1897, p. 4.

- Pas-Perdus, « La Chambre », Le Figaro, 7 avril 1895, p. 2.

- « À travers la politique », Gil Blas, 29 mars 1898, p. 2.

- « Çà et là », La Croix de l'Algérie et de la Tunisie, 27 septembre 1906, p. 1.

- Jocelyne George, « Provinciales : la France aux quatre coins », dans Pierre Birnbaum (dir.), La France de l'affaire Dreyfus, Gallimard, 1994, p. 135.

- « L'élection législative de Marseille », La Croix, 19 mai 1912, p. 2.

Bibliographie

- Michel Winock, Clemenceau, Paris, Perrin, 2007, p. 202-207.

- Yves Malartic, « Comment Clemenceau fut battu aux élections législatives à Draguignan en 1893 », Provence historique, t. 12, fascicule 47, 1962, p. 112-138.

- « Joseph-Auguste Jourdan », dans le Dictionnaire des parlementaires français (1889-1940), sous la direction de Jean Jolly, PUF, 1960

Liens externes

- Biographie de Jourdan sur le site de l'Assemblée nationale (base de données Sycomore).

- Dossier sur Jourdan dans la base Léonore.