Histoire de la Somalie

L’histoire de la Somalie peut être, à l'instar des autres États d'Afrique, divisée en période pré-coloniale, coloniale et post-coloniale. Cette dernière est marquée par des troubles ayant fait tomber les institutions somaliennes.

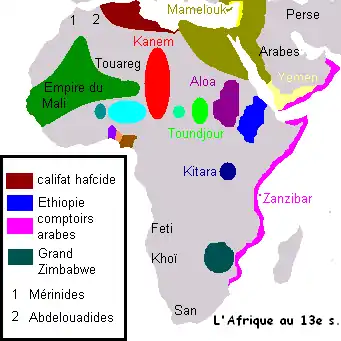

Mamelouk; Perse; Arabes; Yémen.

califat hafcide; Kanem; Touareg; 1-Mérinides; 2 - Abdelouadides; Empire du Mali. Éthiopie; Aloa (*); Toundjour.

comptoirs arabes ; Zanzibar; Kitara (*); Grand Zimbabwe; Feti; Khoï; San.

Époque pré-coloniale

Période préhistorique

Des vestiges de l'époque préhistorique existent par exemple sur les sites de Dhambalin, Gaanlibah, Karinhegane et surtout Laas Geel, et par de très nombreux cairns. Des traces de civilisation humaine ont été découvertes notamment à Buur Heybe (en), dans le sud de la Somalie[1]. Au nord, des peintures rupestres ont été trouvées à Karinhegane, à Laas Geel[2] ainsi qu'à Dhambalin et sur d'autres sites de la région de Togdheer[3].

La région de Sanaag présente de nombreux sites archéologiques intéressants, encore peu explorés, dont des cairns, à proximité de Armale, Dabhan, Damala (Somalie), El Ayo, El Buh, Erigavo, Haylan, Hingalol, Karinhegane, Laako, Las Khorey, Macajulayn, Maydh, Neis, Qa’ableh, Qombo'ul, Salweyn, Yubbe, mais aussi Gudmo Biyo Cas, Heis, Gelweita, El Ayo.

La ville médiévale ruinée de Maduna (en) est le site le plus remarquable (comparable à Amud (en), Yubbe (en) et Abasa (Awdal) (en) dans la région d'Awdal), et probablement de l'époque du sultanat d'Adal.

Antiquité

Emplacement supposé du Pays de Pount

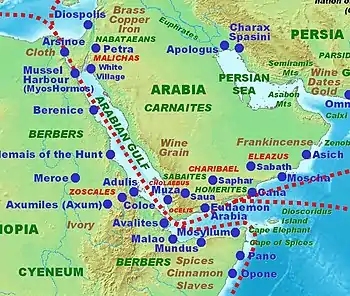

Emplacement supposé du Pays de Pount Péninsule arabique et environs, selon Le Périple de la mer Érythrée (vers 100-300)

Péninsule arabique et environs, selon Le Périple de la mer Érythrée (vers 100-300) Région vers 565

Région vers 565

Le territoire de la Somalie et les côtes somaliennes sont l'une des localisations envisagées pour le pays de Pount, un pays avec lequel l'Égypte pharaonique entretenait des relations commerciales[4].

D'autres éléments attestent de l'activité commerciale des ports de la côte somalienne dès l'Antiquité. Ainsi, pour George Wynn Brereton Huntingford (en), le récit grec intitulé Le Périple de la mer Érythrée (en grec polytonique : Περίπλους τῆς Ἐρυθρᾶς θαλάσσης / Períplous tî̄s ̓Erythrâs thalássīs ; en latin : Periplus maris Erythraei), communément daté du début du Ier siècle, ou du IIIe siècle, mentionne la côte somalienne : cette région est connue par les navigateurs et commerçants Grecs, Romains et Indiens. Dans ce Périple de la mer Érythrée, une ville portuaire appelée Opone (en grec ancien Ὀπώνη) est décrite, par exemple. Une correspondance est généralement établie entre cette ville portuaire et la ville désormais intitulée Hafun[5]. Ce port est situé à un point stratégique pour les routes commerciales par voie marine passant par la mer Rouge, à proximité de la pointe de la Corne de l'Afrique. Depuis cette ville, des échanges commerciaux étaient menés avec le Yémen, la Phénicie, la Grèce, Rome, l'Azanie, et l'Asie.

Les sources grecques utilisent le terme de « Berbères » pour désigner la Corne de l'Afrique et ses habitants, tout comme les premiers géographes arabes désignaient les Somaliens comme des «Berbères (noirs)»[6].

Moyen Âge

Histoire du commerce maritime en Somalie

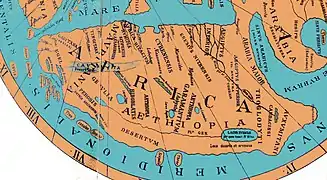

Histoire du commerce maritime en Somalie Détail de la Géographie (1482) de Francesco Berlinghieri (en)

Détail de la Géographie (1482) de Francesco Berlinghieri (en)

Sultanat d'Ifat (1285-1415)

Sultanat d'Ifat (1285-1415) Sultanat d'Adal (1415-1577)

Sultanat d'Adal (1415-1577)

Une économie et un mode de vie se développe à l'intérieur des terres consistant principalement en un élevage nomade combinée, plus au sud, avec une exploitation agricole des terres dans la région des rivières Jubba et Shabeelle[7] - [8]. Par le commerce maritime via les villes côtières, les habitants de ce territoire somalien entrent en contact avec les civilisations perse et islamique. La religion islamique progresse sur ces terres du VIIe au XIIIe siècle[9]. Un système clanique se met probablement en place à cette époque, influencé par la société tribale patrilinéaire des Arabes, remplaçant la forme sociale originale, organisée, probablement là encore, de manière matrilinéaire[10]. Des Cités-États se développe autour des villes portuaires les plus importantes, comme Zeilah ou Berbera, intégrées dans le système des échanges autour de l'Océan indien[11]. Plus au sud, le port de Mogadiscio gagne également en influence. Le géographe arabe Yaqout al-Rumi décrit cette cité au début du XIIIe siècle comme une ville sans roi où «les affaires sont réglées par des anciens»[11]. Durant ce même XIIIe siècle, un État islamique, le sultanat d'Ifat se constitue autour de Zeilah (sur la côte) et d'Ifât (à l'intérieur des terres), jusqu'à Berbera au sud-est et englobant également Hara. Ce sultanat entre en concurrence avec l'Empire éthiopien, une puissance chrétienne, adjacente, au nord, qui le vassalise par intermittence[12].

En 1415, Yeshaq Ier, Empereur d'Éthiopie, prend des mesures contre le royaume d’Adal, dont les raids rebelles occasionnent des troubles dans les régions alentour et qui exerce un monopole sur le commerce avec les différents États de la mer rouge, du golfe d'Aden et sur les échanges à travers l'Océan indien[12]. Le roi Sa'ad ad-Din II est emprisonné, puis exécuté[12]. Ses fils quittent le pays pour s'exiler en Arabie. La région reste sous contrôle éthiopien pendant encore un siècle, même si ce contrôle n'est que partiel, et même si les fils Sa'ad ad-Din II, rentrés d'exil, choisissent de s'installer dans un nouveau territoire à l'Est d'Ifât, pour y constituer le Sultanat d'Adal[12]. Ils y entretiennent une lutte contre les troupes chrétiennes[12].

Plus au Sud du territoire de la Somalie, au XIIIe siècle, un autre État s'est constitué, le Sultanat Ajuran, un État centralisé dans la vallée du Shebelle. Il s’agit de l’un des rares épisodes de centralisation d’un État pastoral de l’histoire de la Somalie, formant un royaume plus grand et plus puissant que les villes-États côtiers de Mogadiscio, Merca et Baraawe réunis[13].

Avancées portugaises, protectorat ottoman puis omanais

Cosmographie de Ravenne (vers 700), 1688

Cosmographie de Ravenne (vers 700), 1688 Commerce swahili au 16e siècle

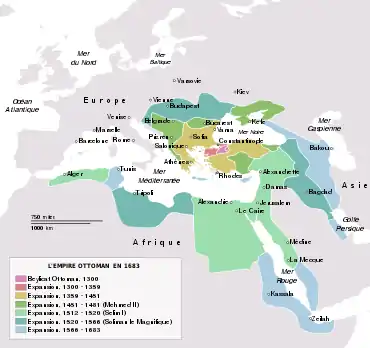

Commerce swahili au 16e siècle Expansion vers le sud de l'Empire ottoman en 1683

Expansion vers le sud de l'Empire ottoman en 1683 Empire omanais vers 1850

Empire omanais vers 1850 Carte du Golfe d'Aden vers 1860

Carte du Golfe d'Aden vers 1860

L'Empire ottoman devient progressivement au XVe siècle la principale puissance islamique, succédant notamment au Moyen-Orient au Sultanat mamelouk d'Égypte. En 1517, Sélim Ier, à la tête de cet empire nottoman, conquiert l’Égypte et prend ainsi pied en Afrique. Soliman le Magnifique, son fils, entreprend une série d'expéditions sur les bords de l'océan Indien et de la Mer Rouge, pour arrêter l'expansion portugaise et placer les terres musulmanes sous son protectorat : en 1538, il s'empare d'Aden, et en 1557 du port de Massaoua, fondant la province ottomane d'Abyssinie[14].

Vers 1527, mené par le charismatique imam Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi, l'Adal se révolte et envahit l’Éthiopie avec le soutien de l’Empire ottoman[12]. Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi mène un djihad à la tête de musulmans somaliens et éthiopiens mais aussi de soldats venus de la péninsuleArabique et conquiert rapidement la moitié de l’Éthiopie jusqu’au Tigré[12]. Les événements sont relatés par l’expédition portugaise de Christophe de Gama, fils de Vasco de Gama, qui se trouve alors dans la région. Les Portugais décident de soutenir l’Éthiopie chrétienne, en difficulté[12]. Les troupes chrétiennes alliés aux Portugais parviennent à mettre fin au djihad, et à reprendre le contrôle d'une grande partie de leur terres. Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi est battu le à la bataille de Wayna Daga, et y trouve la mort. Mais dans le territoire éthiopien dévasté par ce conflit, des Oromos s'installent, profitant de la faiblesse de l'empire éthiopien[12].

La veuve de Ahmed Ibn Ibrahim Al-Ghazi épouse Nur ibn Mujahid en échange de sa promesse de venger le roi défunt. Mujahid monte sur le trône et poursuit les hostilités contre ses ennemis du Nord jusqu’à sa mort en 1567. Entretemps, le Portugal tente de s'implanter en menant des opérations sur terre et sur mer, confronté directement à l'Empire ottoman ou à des sultanats qui se placent sous le protectorat de l'Empire ottoman . Le sultanat d'Adal éclate en une multitude d’États indépendants, dont beaucoup avec un chef somali à leur tête. Zeilah devient dépendant du Yémen et est incorporé à l’empire ottoman.

Au sud du territoire somalien, le sultanat Ajuran se désintègre lui-aussi à la fin du XVIIe siècle, sous les attaques portugaises, les dissensions internes et les intrusions des tribus nomades du nord. Plus d’un siècle est nécessaire à l’émergence d’un nouvel état, le Sultanat Geledi, autour de la ville d’Afgooye. Entretemps, le sultanat d'Oman repousse les Portugais hors de Somalie, pour prendre le contrôle de la côte de Benadir, et impose un tribut au villes somaliennes contre sa protection.

Du XVIe siècle au XVIIIe siècle les Portugais gardent le contrôle de Baraawe et Mogadiscio. Lorsque l'empire ottoman cesse de progresser et réduit même son emprise, de nouvelles puissances régionales sont apparues, notamment les sultanats d'Oman et de Zanzibar, tenant tête à ces Portugais, puis à la Royal Navy britannique[15].

Somalie colonisée

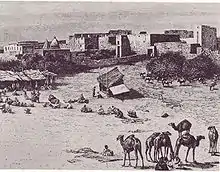

La mosquée Fakr-ad-Din (1269, image de 1882)

La mosquée Fakr-ad-Din (1269, image de 1882) Place du marché de Mogadiscio, 1882

Place du marché de Mogadiscio, 1882 Sultanat d'Hobyo, cavalerie et fort

Sultanat d'Hobyo, cavalerie et fort Taleh, capitale du Dervish State

Taleh, capitale du Dervish State

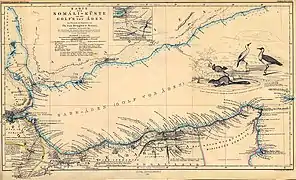

Territoire de Habr Yunis Sultan Hersi Aman's sur une carte allemande de 1874

Territoire de Habr Yunis Sultan Hersi Aman's sur une carte allemande de 1874 Afrique de l'Est, carte allemande Brockhaus 1887

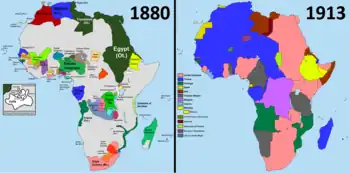

Afrique de l'Est, carte allemande Brockhaus 1887 Expansion coloniale européenne de 1880 à 1913

Expansion coloniale européenne de 1880 à 1913 Sultanat Majerteen vers 1890

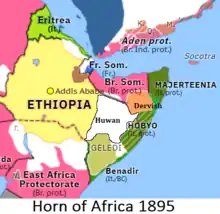

Sultanat Majerteen vers 1890 Corne de l'Afrique vers 1895

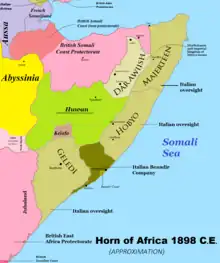

Corne de l'Afrique vers 1895 Corne de l'Afrique en 1898

Corne de l'Afrique en 1898 Somalie à l'époque de Mohammed Abdullah Hassan (Mad Mullah) en 1899-1920

Somalie à l'époque de Mohammed Abdullah Hassan (Mad Mullah) en 1899-1920.jpg.webp) Corne de l'Afrique vers 1909

Corne de l'Afrique vers 1909 Somalie 1911

Somalie 1911 Corne de l'Afrique 1915

Corne de l'Afrique 1915 Somaliland italien et Jubaland vers 1925

Somaliland italien et Jubaland vers 1925_it.svg.png.webp) Afrique orientale italienne 1938-1941

Afrique orientale italienne 1938-1941 Afrique orientale italienne 1938-1941

Afrique orientale italienne 1938-1941 Afrique 1940

Afrique 1940

De la fin du XIXe siècle à la Seconde Guerre mondiale

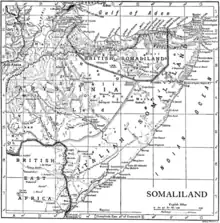

À partir de 1875, la Grande-Bretagne, la France et l’Italie revendiquent le territoire de la Somalie. La Grande-Bretagne s'est emparé déjà de la cité portuaire d’Aden au Yémen, et désire mettre la main sur Berbera, située juste en face. La mer Rouge est alors une voie cruciale vers les colonies britanniques en Inde.

La France s’intéresse aux gisements de charbon de l’intérieur des terres, et veut casser les ambitions britanniques de construire un chemin de fer longeant la côte est de l’Afrique du nord au sud. L’Italie, tout juste unifiée et sans expérience coloniale, cherche surtout à obtenir des territoires en Afrique sans devoir affronter de puissance européenne. Elle s’approprie le sud de la Somalie, ce qui va devenir la plus grande revendication européenne dans le pays, mais aussi la moins intéressante sur le plan stratégique.

En 1884, l’Égypte devenue indépendante de l’empire Ottoman souhaite restaurer son ancienne puissance et s’intéresse à l’Afrique de l’est. Le Soudan lui résiste cependant, et la révolution mahdiste de 1885 expulse les forces égyptiennes hors du Soudan, mettant un terme aux velléités de créer un nouvel empire égyptien. Les troupes qui sont parvenues en Somalie sont secourues par la Grande-Bretagne et escortées pour leur retour de leur côté des lignes.

Par la suite, la plus grande menace sur les ambitions européennes en Somalie vient de l’Éthiopie, en la personne de l’empereur Menelik II, qui a réussi à éviter à son pays l’occupation, et qui projette d’envahir à nouveau la Somalie. En 1900, il annexe l’Ogaden, région désertique de l’ouest qui fait encore l’objet périodiquement de conflits territoriaux entre les deux États.

La résistance somalienne à la colonisation commence sérieusement en 1899 derrière Mohammed Abdullah Hassan, issu de la tribu Darod et du sous-clan Dulbahante par sa mère. Leurs cibles principales sont leurs ennemis héréditaires d’Éthiopie et l’administration britannique, qui contrôle les ports les plus lucratifs et prélèvent des taxes auprès des paysans qui envoient leur bétail à leurs clients au Moyen-Orient et en Inde. Brillant orateur soutenu par les derviches fondamentalistes issus de sa lignée maternelle, Hassan mène une guérilla sanglante pendant deux décennies, jusqu’à ce que la Royal Air Force britannique bombarde la région en 1920. Hassan prend la fuite et meurt d’une pneumonie peu de temps après, devenant une figure héroïque du nationalisme somalien. Ce conflit est l’une des plus longues et des plus sanglantes guerres de résistance en Afrique subsaharienne, qui coûte la vie à près d’un tiers de la population du nord de la Somalie[16].

Les Dhulbahante sont alors les seuls à avoir refusé de signer le traité de protectorat et de se soumettre à la Grande-Bretagne : ils se voient comme les garants de la grande Somalie. Toutefois, même si les Isaaq, les Issas, les Warsangali et les Gadabuursi aient signé sans opposé de résistance, la Grande-Bretagne ne leur fait pas confiance, et invoque immédiatement l’article 7 du traité, qui lui permet d’instaurer une politique de ségrégation. Elle fait également usage de la sous-section 3k qui l’autorisa à retirer un certain nombre d’enfants de leurs mères pour leur inculquer une éducation spécifique – avant tout pour inspirer une certaine crainte parmi la population. Certains chefs tribaux en viennent à regretter de ne pas avoir soutenu la guérilla des Dhulbahante.

Pendant que la Grande-Bretagne est en prise avec les troupes d’Hassan, la France ne fait guère usage de ses possessions en Somalie. L’Italie établit par contre une réelle colonie où de nombreux citoyens italiens s’établissent et investissent dans l’agriculture. Mussolini, arrivé au pouvoir, veut montrer au monde qu’il faut également compter avec l’Italie comme puissance économique capable de faire de l’ombre à la Grande-Bretagne[17]. Cette dernière, freinée par ses nombreuses guerres avec les autochtones, n’ose guère investir dans des infrastructures coûteuses qui risqueraient à tout moment d’être détruites. Plus tard, lors de l’unification du pays dans les années 1960, le Nord accuse un retard considérable sur le plan du développement économique, et est rapidement dominé par le Sud. Les frustrations qui en résultent contribuent à déclencher la guerre civile.

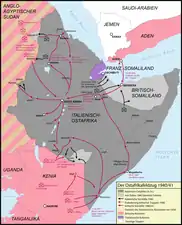

Malgré la défaite infligée aux troupes d’Hassan, les Dulbahante n’acceptent aucune négociation, et toute la période d’occupation britannique est traversée par des violences sporadiques. La situation s’aggrave lorsque l’Italie envahit avec succès l’Éthiopie et entre le 5 mai 1936 dans Addis-Abeba[17], confisquant à la Grande-Bretagne son seul allié de la région contre les rebelles somalis. La Grande-Bretagne en est réduite à se débrouiller seule ou à chercher des terres moins hostiles. Pendant ce temps, l’économie de la Somalie italienne fleurit, et il devient de plus en plus évident que c’est l’Italie qui a gagné la corne de l'Afrique. Intimée par Mussolini de quitter la région, la Grande-Bretagne obtempère sans guère protester. La France abandonne également ses quelques possessions, laissant ainsi à l’Italie le contrôle de l’Éthiopie, de Djibouti, de la Somalie et du nord du Kenya.

Seconde Guerre mondiale

Afrique de l'Est 1940-1941

Afrique de l'Est 1940-1941 Une du Corriere Della Sera consacrée à l'offensive italienne au Somaliland britannique, 17 août 1940

Une du Corriere Della Sera consacrée à l'offensive italienne au Somaliland britannique, 17 août 1940_during_the_British_advance_into_Italian_Somaliland%252C_13_February_1941._E1968.jpg.webp) Soldats africains des King's African Rifles (armée coloniale britannique) pendant leur offensive en Somalie italienne, 13 février 1941

Soldats africains des King's African Rifles (armée coloniale britannique) pendant leur offensive en Somalie italienne, 13 février 1941

La domination italienne est de courte durée. Face aux attaques des alliés, Mussolini mobilisa toutes ses troupes pour défendre le front européen et la Grande-Bretagne reprend la Somalie dès 1941[18]. Tant que dure la guerre, le pays est dirigé par l’administration militaire britannique appliquant la loi martiale, en particulier au nord où le souvenir de la révolte est encore frais. Cette politique est aussi mal accueillie que précédemment, et les rebelles peuvent se fournir en armes auprès des colons italiens restants et des autres ennemis de la Grande-Bretagne. Le protectorat britannique, qui a pour capitale la cité d’Hargeisa, perdure jusqu’en 1949, et connaît un certain développement économique. Les tribunaux autochtones restent compétents pour juger la plupart des cas. L’occupant n’expulse pas les citoyens italiens, à l’exception de ceux qui représentent clairement un danger. Le fait que la majorité d’entre eux restent fidèles à Mussolini et envoient des renseignements en Italie n’effraie guère la Grande-Bretagne en raison du peu d’intérêt stratégique de la région. Bien que considérés techniquement comme des ressortissants d’un État ennemi, les italiens sont même autorisés à créer leurs propres partis politiques en compétition directe avec l’autorité britannique.

Après la guerre, la Grande-Bretagne assouplit son contrôle militaire sur la Somalie et introduit un début de démocratisation. Plusieurs partis politiques autochtones voient le jour, dont la Ligue de la jeunesse somalie (LJS) en 1945[18]. La Conférence de Potsdam ne règle pas définitivement le cas de la Somalie et ne tranche pas la question de savoir s’il faut continuer l’occupation par la Grande-Bretagne, rétrocéder la région à l’Italie ou lui accorder l’indépendance. Cette question est largement débattue sur la scène politique somalienne au cours des années qui suivent. Le nord et l’ouest désirent l’indépendance, tandis que les populations du sud apprécient la prospérité économique apportée par l’Italie et désiraient rester sous son administration.

En 1948, une commission dirigée par des représentants des forces alliées victorieuses veut trancher la question somalienne une fois pour toutes. Dans un premier temps, elle attribue la province de l’Ogaden à l’Éthiopie. L’année suivante, après des mois de discussion et après avoir porté l’affaire devant les Nations unies, l’Italie se voit accorder un protectorat de dix ans en reconnaissance du développement économique apporté à la région, après quoi la Somalie deviendrait entièrement indépendante[19]. La LJS, qui revendique une indépendance immédiate, s’oppose vivement à cette décision. La Ligue va devenir une source d’agitation pour les années à venir. Malgré cela, la décennie 1950 est prospère et n'est marquée par aucun incident notoire. La Somalie obtient son indépendance comme prévu en 1960, et la passation de pouvoir se fait sans heurts[20].

Indépendance (à partir de 1960)

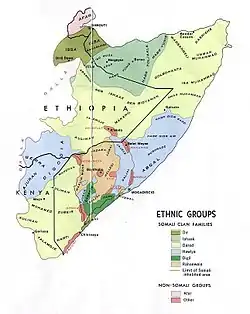

Le début de l’indépendance de la Somalie est prometteur, avec une bonne participation politique des nomades et des femmes. Les disparités économiques entre le nord et le sud et le problème de l’Ogaden ne tardent cependant pas à surgir. La Somalie ne reconnait pas en effet la juridiction éthiopienne sur l’Ogaden, tandis que les aspirations pan-somalis provoquent la guerre des Shifta (en) (1963-1967) dans la province sécessionniste du Kenya, au sud de la Somalie.

Au début des années 1960, des troubles éclatent lorsque le nord conteste des référendums qui ont recueilli la majorité des votes, au motif que le sud était favorisé. En 1961, des organisations paramilitaires du nord se révoltent lorsqu’elles se voient imposer des chefs originaires du sud. Le deuxième plus grand parti politique du nord revendique ouvertement la sécession. Une tentative de mettre fin à ces divisions en créant un parti pan-somalien reste infructueuse.

On tente également de créer un sentiment nationaliste autour de la cause de l’Ogaden et des régions du nord du Kenya, où vivent en majorité des ethnies somalies. Des milices somaliennes lancent des attaques près des frontières éthiopienne et kényane entre 1960 et 1964, date à laquelle le conflit entre la Somalie et l’Éthiopie éclate ouvertement. Il dure quelques mois et les deux parties conviennent d’un cessez-le-feu la même année[21]. L’empereur d'Éthiopie, Haïlé Sélassié Ier, et le Premier ministre kényan, Jomo Kenyatta, concluent ensuite un traité de défense mutuel (1964) pour se protéger d’agressions futures de la part de la Somalie.

Au milieu des années 1960, la Somalie développe des relations militaires étroites avec l’Union Soviétique, qui fournit du matériel et entraîne les forces armées somaliennes. La Chine finance de nombreux projets industriels non militaires. Les relations entre la Somalie et l’Italie restent cordiales mais se dégradent avec les États-Unis qui ont soutenu l’Éthiopie contre la Somalie.

La démocratie vacille à la fin des années 1960. Le vainqueur des élections de 1967 n'est pas reconnu en raison de la structure complexe des alliances claniques. Les sénateurs procèdent à un nouveau vote. Le résultat de l’élection est déterminant pour savoir si la Somalie va user de la force pour réaliser le rêve de l’unité pan-somalienne, ce qui signifie déclarer la guerre à l’Éthiopie, au Kenya et éventuellement à Djibouti. En 1968, un traité avec l’Éthiopie portant sur le commerce et les télécommunications est l’occasion d’un bref répit qui profita aux deux pays, en particulier aux habitants de la zone frontalière qui vivaient dans l’instabilité depuis le cessez-le-feu de 1964.

1969 est une année tumultueuse, avec de nombreuses défections, collusions et trahisons. La LJS et ses alliés passent d’un quasi-monopole à l’Assemblée (120 sièges sur 123) à 46 sièges. La Ligue ne reconnaît pas le résultat des élections, les qualifiant de frauduleuses.

Langue somali

Langue somali Grande Somalie 1945-1970

Grande Somalie 1945-1970 Tribus somalies 1977

Tribus somalies 1977 Guerre de l'Ogaden 1977-1978

Guerre de l'Ogaden 1977-1978

Régime de Mohamed Siad Barre (1969-1991)

Le , le président Abdirashid Ali Shermarke est tué dans un attentat[22]. Le 21 octobre, l'armée et la police prennent le contrôle des points stratégiques de la capitale. Un Conseil révolutionnaire suprême (CRS), dirigé par les généraux Salaad Gabeyre Kediye et Mohamed Siad Barre, est installé à la tête de l'État. La constitution est suspendue[22].

Guerre civile

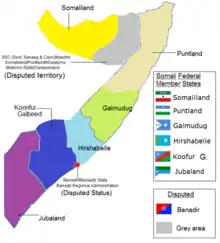

- Factions durant la Guerre civile en Somalie (en)

Somalie fédérale vers 2000

Somalie fédérale vers 2000 Somalie 2000-2005

Somalie 2000-2005

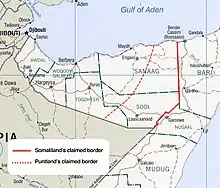

Carte du Somaliland de 2007, frontalier du Pount

Carte du Somaliland de 2007, frontalier du Pount Somaliland en Somalie-Nord 2007

Somaliland en Somalie-Nord 2007 Harakat al-Chabab al-Moudjahidin (Schebabs) 2009-2010

Harakat al-Chabab al-Moudjahidin (Schebabs) 2009-2010.svg.png.webp) Guerre civile somalienne vers 2010

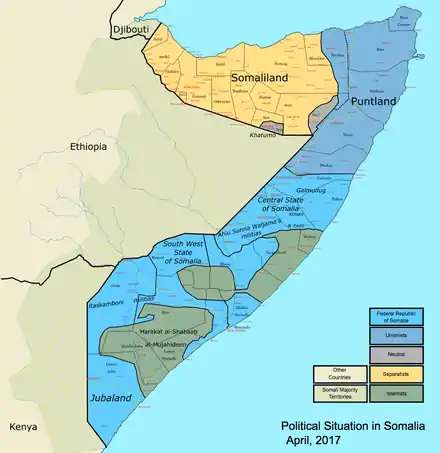

Guerre civile somalienne vers 2010 Somalie en avril 2017

Somalie en avril 2017

Premiers affrontements, famine et échec de l'intervention internationale

En mai 1991, le nord du pays, où les Issas sont majoritaires, déclare son indépendance sous le nom de Somaliland. Bien que de facto indépendant et relativement stable par rapport à l’agitation au sud, il n'est reconnu par aucun gouvernement étranger. Le successeur de Mohamed Siad Barre, Ali Mahdi Muhammad (janvier-) n'arrive pas à s'imposer sur l'ensemble du territoire, déchiré entre les seigneurs de guerre et les différents clans somalis. La sécheresse de 1991, dans un pays à l'équilibre alimentaire fragile, provoque une famine meurtrière car les affrontements empêchent l'arrivée des secours. Le bilan est estimé à environ 300 000 morts

En , l'ONU envoie la première mission humanitaire afin d'endiguer la famine, ONUSOM. Celle-ci est un échec. Le , le Conseil de sécurité des Nations unies adopta à l’unanimité la résolution 794, qui approuvait la mise en place d’une force de maintien de paix sous l’égide de l’ONU, l’UNITAF. Organisée par Washington, l'opération prend le nom de « Restore Hope ». Les troupes atterrirent en 1993 et restèrent en poste durant deux ans.

De nombreux Somalis sont hostiles à une présence étrangère. En , après l'arrestation par les forces spéciales américaines de proches de Mohamed Farrah Aidid, le leader du Congrès de la Somalie unifiée, plusieurs échauffourées éclatent à Mogadiscio, ce qui cause la mort de 24 soldats pakistanais et de 19 soldats américains. L'Opération Restore Hope tourne au fiasco, et affecte durablement la politique étrangère des États-Unis. Le président Bill Clinton retire les troupes, l'ONU prenant le relais jusqu'au , perdant 151 Casques bleus et trois civils étrangers.

Au nord-est, le Puntland se déclare à son tour autonome en 1998, affirmant qu’il participerait à tout effort de réconciliation visant à reformer un pouvoir central. Le Jubaland fait à son tour sécession la même année. Il est actuellement englobé dans la Somalie du sud-ouest, sans statut clair.

Un État failli

.JPEG.webp)

Après le départ des troupes de l'ONU en 1995, la guerre civile en Somalie a progressivement décliné, avec l'arrêt de la plupart des conflits entre clans et l'apparition d'accords entre les divers groupes armés. Diverses milices se sont reconverties en agences de sécurité privées occupant des territoires délimités parfois à quelques quartiers de villes. La paix n’a pas été rétablie, mais la légère amélioration de la sécurité a permis à l’économie de redémarrer. Depuis la fin des années 1990, la Somalie constitue un assemblage de territoires sous domination clanique, où tous les services sont fournis par le secteur privé ou par les clans traditionnels. Les institutions gouvernementales sont ainsi remplacées par des institutions privées[23].

Le pays reste cependant divisé entre plusieurs factions[24]. Le centre et le sud est contrôlé par Hussein Mohamed Aïdid; le nord-ouest par Mohamed Ibrahim Egal, élu de la République auto-proclamée du Somaliland en 1997 et mort en 2002. En , un accord de gouvernement, patronné par l'Éthiopie et le Kenya, échoue à régler le problème du désarmement et de la reconstruction de l'État [24]. Le nord-est se déclare autonome en 1998 sous le nom de Puntland. Le , le Parlement de transition en exil élit un nouveau président en la personne de Abdiqasim Salad Hassan, dans un contexte particulièrement difficile. Le pays reste aux prises avec des rivalités claniques. Après diverses tentatives infructueuses de conciliation, une conférence de réconciliation aboutit en à un projet de charte nationale prévoyant le fédéralisme et mettant sur pied des institutions fédérales de transition[24].

Élection d'Abdullahi Yusuf Ahmed

Le , le Parlement fédéral de transition de la République de Somalie, exilé au Kenya en raison des affrontements entre seigneurs de la guerre à Mogadiscio, et formé en nombres égaux de représentants de chacun des quatre grands clans somalis, a élu en tant que président intérimaire Abdullahi Yusuf Ahmed, président du Pays de Pount. À la tête du Gouvernement fédéral de transition, celui-ci a nommé Ali Mohamed Gedi, un vétérinaire de profession, en tant que Premier ministre, avec pour mission de former un gouvernement de coalition avec les différents chefs de guerre du pays. Les institutions somaliennes siègent au Kenya par mesure de sécurité à l'égard de la situation intérieure de la Somalie. Les institutions en exil n'ont aucun contrôle sur le pays en dehors de certains quartiers de la capitale Mogadiscio, leur autorité n'est pas reconnue à l'intérieur du pays, mais uniquement par les gouvernements étrangers.

Depuis le , le gouvernement de transition siège à Baidoa, en Somalie.

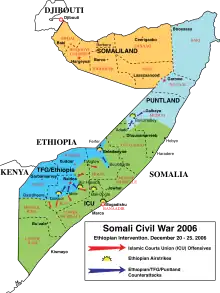

L'Union des tribunaux islamiques et l'intervention éthiopienne

_(cropped).jpg.webp)

Au début du mois de , les affrontements entre les membres de l'Alliance pour la restauration de la paix et contre le terrorisme (ARPCT), une alliance entre des chefs de guerre et le gouvernement fédéral de transition, soutenu par Washington, et l'Union des tribunaux islamiques, soutenus par de nombreux entrepreneurs de la capitale, ont vu la victoire de ces derniers pour le contrôle de Mogadiscio. Le nouveau régime serait soutenu par l'Érythrée, l'Iran et divers pays arabes, tandis que le gouvernement fédéral de transition, replié sur Baidoa, bénéficierait de l'appui militaire de l'Éthiopie. Le rétablissement de l'ordre se fait au nom de la seule structure législative stable et consensuelle du pays, la jurisprudence chaféite.

Le à Nairobi, l'Autorité intergouvernementale pour le développement (IGAD), qui regroupe le Kenya, l'Ouganda, le Soudan, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée et le gouvernement de transition de Somalie, décide d'interdire l'accès au territoire de ses pays membres aux miliciens de l'ARPCT fuyant devant l'avancée des tribunaux islamiques dont le plus important, celui de Mogadiscio, est nommé Hifka-Halane. Il sert de pouvoir judiciaire (civil et pénal), en jugeant les affaires en appliquant la charia.

Début , les Nations unies autorisent le déploiement d'une force de maintien de la paix, composée de 8 000 hommes, sous l'égide de l'Union africaine[24] (résolution 1725[25]). Fin , l'armée éthiopienne intervient et les tribunaux islamiques fuient Mogadiscio. Elle prend ainsi le contrôle de la majeure partie du pays et le gouvernement de transition se déclare le gouvernement de facto du pays.

Du 20 au , l'Éthiopie est entrée en guerre contre l'Union des tribunaux islamiques. La loi martiale a été décrétée le par le premier ministre somalien du gouvernement fédéral de transition, Ali Mohamed Gedi, et un délai de trois jours a été donné aux Somaliens pour remettre leurs armes à feu aux troupes éthiopiennes ou fédérales, avec un suivi très faible.

En , les États-Unis interviennent dans le sud de la Somalie pour pourchasser des membres présumés d'Al-Qaïda.

Le , les troupes éthiopiennes commencent officiellement à se retirer de Somalie. Peu fréquent auparavant, les attentats-suicides se multiplient (ainsi, les cinq attentats du sont attribués au groupe al-Shabaab) [26] - [27].

En 2021 et 2022, le pays connait une importante sécheresse, provoquant des problèmes de disette importante pour près de 7,8 millions de personnes soit presque 50 % de la population[28].

Reprise du conflit, intervention kényane et rétablissement difficile des institutions (2009 - )

.jpg.webp)

.jpg.webp)

.jpg.webp)

Le , le président Abdullahi Yusuf Ahmed annonce sa démission, déclarant qu'il regrette n'avoir pas pu mettre fin au conflit somalien[29]. Le Parlement, réuni à Djibouti en raison du désordre en Somalie, élit alors le cheikh Sharif Ahmed, ancien dirigeant de l'Union des tribunaux islamiques, à la présidence de la République[30]. Il l'emporta face à Maslah Mohamed Siad Barre, fils de l'ancien président Mohamed Siad Barre, et au Premier ministre sortant Nur Hassan Hussein[31].

Dès , divers groupes islamistes fusionnèrent au sein du Hizbul Islam et déclarèrent la guerre au gouvernement modéré de Sharif Ahmed. Cette coalition inclut l'Alliance pour la nouvelle libération de la Somalie, dirigée par Hassan Dahir Aweys, l'un des chefs radicaux de l'Union des tribunaux islamiques, Hassan Abdullah Hersi al-Turki (en), un autre commandant de l'Union des tribunaux islamiques et leader des brigades de Ras Kamboni (en) et le groupe Muaskar Anole (en). Cette nouvelle coalition islamiste est, avec le groupe al-Shabaab, la plus active dans le conflit. De plus, en , ben Laden appelait dans un enregistrement au renversement de Sharif Ahmed[32].

En octobre 2011, l'armée kényane, appuyée par les troupes somaliennes, intervient dans le conflit, lançant l'opération Linda Nchi (« protéger le pays » en swahili) contre les positions d'Al-Shabaab.

Les relations entre la Somalie et la Turquie (en) contribuent à la relative stabilisation du pays. La Turquie, qui fournit une aide humanitaire et économique importante depuis 2011, ouvre une base militaire à Mogadiscio en [33].

Le , l'armée française lance une opération militaire afin de libérer l'otage Denis Allex de la DGSE détenu par les Al-Shabbaab à Buulo Mareer depuis 2009 mais celle-ci s'avérera être un échec[34].

Le groupe terroriste Harakat al-Chabab al-Moudjahidin multiplie les attaques depuis 2008, et notamment en 2019 : en juillet, contre un hôtel de Kismaayo[35], puis sur la route d’accès à l’aéroport de Mogadiscio et quelques jours plus tard contre la mairie de Mogadiscio[36], contre un hôtel de hôtel à Mogadiscio le 10 décembre 2019[37] puis le 28 décembre sur un poste de contrôle à l'entrée de Mogadiscio (cette dernière attaque faisant 81 morts)[38].

Outre le terrorisme, les Somaliens sont victimes de la violence d’État de certains pays de la région. Ainsi, 42 réfugiés sont tués en mars 2017 dans une attaque aérienne saoudienne sur la mer Rouge[39].

Les Nations unies estiment que 1,7 million de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse en , et que leur nombre va augmenter d'un demi-million d'ici à juillet. Plusieurs dizaines de milliers de personnes sont contraintes d'abandonner leur foyer pour tenter de trouver de la nourriture, venant ainsi s'ajouter aux 2,6 millions de personnes déjà déplacées dans le pays du fait de la sécheresse et de la guerre[40].

Le pays se mobilise également début 2020 contre une invasion de criquets pèlerins qui touche la Corne d'Afrique et plusieurs régions d'Afrique de l'Est[41].

Notes et références

- (en) Steven A. Brandt, « Early Holocene Mortuary Practices and Hunter-Gatherer Adaptations in Southern Somalia », dans World Archaeology, (DOI 10.1080/00438243.1988.9980055)

- Jessie Cauliez, Thiphaine Dachy et Xavier Gutherz, « Les premières sociétés de production en Afrique », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1), p. 487

- Sada Mire, « The Discovery of Dhambalin Rock Art Site, Somaliland », African Archaeological Review, vol. 25, nos 3–4, (DOI 10.1007/s10437-008-9032-2)

- Damien Agur, « L'Égypte, oasis africaine », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1), p. 45-46

- (en) Robert Jameson, A Dictionary of Archaeology, Wiley, (lire en ligne), p. 264

- (en) Tadesse Tamrat, « Ethiopia, the Red Sea and the Horn », dans The Cambridge History of Africa: From c. 1050 to c. 1600, t. 3, , p. 134–137

- (en) Herbert S. Lewis, « The Origins of the Galla and Somali », The Journal of African History, vol. 7, no 1,

- (en) Abdi Kusow, « The Somali Origin : Myth or Reality », dans Ali Jimale Ahmed (dir.), The Invention of Somalia, Red Sea Press, (ISBN 0-932415-99-7)

- Julien Loiseau, « L'Afrique, nouvelle terre d'Islam », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1), p. 113-142

- (en) « Somalia – Coastal Towns », sur Country Studies

- Philippe Beaujard, « Le monde Swahili », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1), p. 113-170

- Marie-Laure Derat, « L'Ethiopie chrétienne et islamique », dans François-Xavier Fauvelle (dir.), L'Afrique ancienne : De l'Acacus au Zimbabwe, Belin, coll. « Mondes anciens », , 678 p. (ISBN 978-2-7011-9836-1), p. 255-286

- (en) Said S. Samatar et David D. Laitin, Nation in search of a state, Westview Press, , p. 16

- Amélie Chekroun, « L'Éthiopie, entre Gondar et Harar (XVIe-XVIIIe siècles) : De la préhistoire à nos jours », dans François-Xavier Fauvelle et Isabelle Surun, Atlas historique de l'Afrique, Paris, Autrement, coll. « Atlas », , 96 p. (ISBN 978-2-7467-5114-9), p. 38-39

- Akram Belkaïd, « Quand Oman tenait tête à la Royal Navy », Le Monde diplomatique, (lire en ligne)

- (en) « Somalia – Dervish Resistance to Colonial Occupation », sur Countrystudies.us

- Jérôme Gautheret, « Libye, Somalie, Ethiopie : l’oublieuse mémoire coloniale italienne », Le Monde, (lire en ligne)

- F.-J. d'Ampiac, « La Somalie nouvelle nation ? », Le Monde, (lire en ligne)

- Jean d'Hospital, « " Un pas important a été accompli par l'Italie vers l'indépendance de la Somalie " affirme le Président Gronchi », Le Monde, (lire en ligne)

- Édouard Sablier, « Pour la République Somalie, les difficultés commencent au berceau », Le Monde, (lire en ligne)

- Farida Cherif, « La République de Somalie a réorganisé ses pouvoirs sans renoncer à lu démocratie », Le Monde, (lire en ligne)

- Philippe Decraene, « Du parlementarisme classique au régime militaire », Le Monde diplomatique, , p. 13 (lire en ligne)

- Le développement rapide d'institutions privées remplaçant les institutions gouvernementales a fait l'objet d'une étude de Tatiana Nenova et Tim Harford pour la Banque Mondiale.

- La Somalie, cinquante ans de violence et de guerre « Copie archivée » (version du 23 septembre 2009 sur Internet Archive), Le Monde

- Résolution 1725 du Conseil de sécurité de l'ONU, 6 décembre 2006

- Somali Americans Recruited by Extremists, Washington Post, publié le 11 mars 2009; Page A01

- Un attentat-suicide fait 14 morts à Mogadiscio, Journal du dimanche, 24 janvier 2009

- « Sécheresse en Somalie : « la famine frappe à la porte », alerte un responsable des Nations unies »

, sur Le Monde,

, sur Le Monde, - (en) "Somalia's president quits office", BBC, 29 décembre 2008

- "Un islamiste modéré, Sharif Cheikh Ahmed, élu président", France 24, 31 janvier 2009

- "Un islamiste modéré, Sharif Cheikh Ahmed, élu président", France 24, 31 janvier 2009

- Somalie : appel de Ben Laden, AFP sur le site du Figaro, 19 mars 2009

- « Turkey opens military base in Mogadishu to train Somali soldiers », sur www.reuters.com, Reuters, 30 septembre 2017.

- (fr) EXCLUSIF. Somalie : le raid pour libérer Denis Allex a été conduit depuis le Mistral, Le Point, 13 janvier 2013

- « Somalie : au moins 26 morts après une attaque des Chabab contre un hôtel de Kismaayo », Le Monde, (lire en ligne).

- « En Somalie, six morts dans un attentat contre la mairie de Mogadiscio », Le Monde, (lire en ligne).

- « Somalie : plusieurs morts dans l’attaque d’un hôtel à Mogadiscio », Le Monde, (lire en ligne).

- « En Somalie, un nouveau carnage aux portes de la capitale revendiqué par les Chabab », Le Monde, (lire en ligne).

- (en) « Saudi-led coalition blamed for deaths off Yemen coast », Al Jazeera, (lire en ligne)

- « Somalie: des millions de personnes manquent de nourriture à cause de la sécheresse », Le Figaro, (lire en ligne)

- « En Somalie, l’invasion des criquets pèlerins déclarée « urgence nationale » », Le Monde, .

Annexes

Articles connexes

- Corne de l'Afrique, Afrique de l'Est

- Mythes et légendes : Pays de Pount, Macrobies

- Ports antiques en Mer Rouge

- Navigateurs et géographes anciens : Le Périple de la mer Érythrée

- Population : Liste de clans somalis

- Religion : Islam en Somalie

- Histoire : Expansion de l'Empire ottoman, Histoire d'Oman, Histoire de la Tanzanie, Histoire de l'Éthiopie

- Esclavage : Traite arabo-musulmane, Esclavage dans l'Empire ottoman, Rébellion des Zanj

- Commerce : Commerce interrégional par caravanes en Afrique de l'Est, Liste des ports antiques

- Raids ottomans sur la côte swahilie (1585-1589)

- Zheng He (1371-1433)

- Sultanats : Ifat, Adal, Awsa, Ajuran, Warsangali, Hobyo, Geledi, Majeerteen

- Derviches (Dhulbahante)

- Afrique orientale italienne, Somalie italienne, Jubaland

- Somalie britannique, Conquête italienne du Somaliland britannique, Campagne d'Afrique de l'Est (Seconde Guerre mondiale)

- Hizbul Islam

- Dans le roman Aurore noire de Gérard de Villiers, l'auteur évoque la situation du pays en 2005, livré aux Seigneurs de guerre et aux bandes de pillards.

- (en) Sites archéologiques en Somalie

- Sada Mire (1976-), archéologue suédoise-somalilandaise

- Architecture somali (en)

- Histoire maritime de la Somalie

- (en) Histoire militaire de Somalie

- (en) Titres aristocratiques somalis

- (en) Architecture somalie

Bibliographie

- (en) Lee V. Cassanelli, The shapping of Somali Society. Reconstructing the history of a pastoral people, 1600-1900, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1982, 312 p.

- (fr) Jean Doresse, Histoire sommaire de la corne orientale de l'Afrique, P. Geuthner, Paris, 1983, XV-389 p. (ISBN 2-7053-0186-0)

- (en) Ioan M. Lewis, Understanding Somalia and Somaliland : culture, history, society, Hurst & Company, Londres, 2008, X-139 p. (ISBN 978-1-85065-898-6)

- (en) Mohamed Haji Mukhtar, Historical dictionary of Somalia, Scarecrow Press, Lanham, Md., 2003 (nouvelle éd. révisée), XLV-353 p. (ISBN 0-8108-4344-7)