Hanged, drawn and quartered

Hanged, drawn and quartered (en français : pendu, traîné sur une claie jusqu'à la potence et mis en quart ou équarri[1]) est un supplice pratiqué en Grande-Bretagne pendant cinq siècles pour punir le crime de haute trahison, considéré comme plus vil que l'assassinat et justifiant d'une peine plus exemplaire.

La peine d'être tranché en quatre était réservée aux hommes ; pour les femmes, cette peine était commuée en brûlement du cadavre sur un bûcher et dispersion des cendres aux quatre vents.

Au Royaume-Uni, la dernière application de cette forme de supplice a été exécutée sur une personne vivante en 1810, mais était encore pratiquée de façon symbolique sur les cadavres jusqu'en 1870.

Histoire

Origines

Dans l'Angleterre du Moyen Âge central, les individus reconnus coupables de haute trahison sont punis de diverses manières. Certains sont pendus ou traînés par un cheval. Des châtiments plus brutaux apparaissent au XIIIe siècle : éventration, bûcher, décapitation ou écartèlement.

Le chroniqueur du XIIIe siècle Matthieu Paris rapporte qu'un homme tente d'assassiner le roi Henri III en 1238. Il décrit en détail la manière de son exécution :

« Ce misérable fut d'abord écartelé, ensuite décapité, et son corps fut coupé en trois parties qui furent traînées dans chacune des principales villes d'Angleterre, et suspendues ensuite à la potence destinée aux brigands[2]. »

Cet individu est décrit comme un agent de Guillaume du Marais (William de Marisco), chevalier devenu hors-la-loi et réfugié sur l'île de Lundy. Capturé par les hommes du roi en 1242, Guillaume du Marais est à son tour supplicié et Matthieu Paris offre une description détaillée du sort qui lui est réservé, ainsi qu'un dessin à la plume[3] :

« Il fut donc traîné d'abord de Westminster à la tour de Londres, et de là jusqu'à l'instrument du supplice, qu'on appelle vulgairement gibet. Lorsqu'il eut exhalé en ce lieu sa misérable vie, il fut suspendu à l'un des crocs de la potence, et quand le corps fut roidi, on le descendit en bas, on lui ouvrit le ventre, on en arracha aussitôt les entrailles, qui furent jetées au feu sur la place. Le cadavre fut séparé en quatre quartiers qui furent envoyés dans les quatre principales villes du royaume pour que ce lamentable spectacle inspirât de l'effroi à tous ceux qui le considéraient[4]. »

Le premier condamné à mort ayant subi de manière certaine les trois étapes du supplice hanged, drawn and quartered est le prince gallois Dafydd ap Gruffydd, meneur d'une révolte contre Édouard Ier en 1282. Après sa défaite et sa capture, Édouard convoque un parlement à Shrewsbury le qui établit la culpabilité de Dafydd et détermine son châtiment. Le , il est attaché à la queue d'un cheval et traîné dans les rues de la ville jusqu'à l'échafaud, punition pour sa traîtrise. Il est pendu pour avoir tué des nobles anglais, puis détaché avant de mourir et éviscéré. Ses entrailles sont jetées dans les flammes sous ses yeux parce qu'il a commis ses crimes durant la Semaine sainte. Enfin, avoir comploté la mort du roi lui vaut d'être écartelé et les morceaux de son corps sont envoyés aux quatre coins de l'Angleterre : le bras droit à York, le bras gauche à Bristol, la jambe droite à Northampton et la jambe gauche à Hereford. Les habitants de Londres ramènent en triomphe la tête dans leur ville, où elle est cerclée de fer et fichée sur une pique au-dessus de la tour de Londres[5] - [6].

Quelques années plus tard, un supplice similaire est réservé au chevalier écossais William Wallace, l'un des principaux adversaires des Anglais dans les guerres d'indépendance de l'Écosse. Coiffé d'une couronne de feuilles de laurier, il est traîné dans les rues de Londres jusqu'à Smithfield où il est pendu et décapité. Ses entrailles sont brûlées et son corps démembré. La tête est exposée sur le pont de Londres tandis que ses membres sont envoyés à Newcastle, Berwick, Stirling et Perth[7].

Législation

Plusieurs exécutions pour haute trahison prennent place sous le règne d'Édouard II (Andrew Harclay en 1323, Hugues le Despenser en 1326), mais le droit anglais n'offre pas encore de définition claire de ce crime[8]. Tous les sujets du roi âgés de plus de 14 ans sont censés lui prêter allégeance et c'est le roi et ses juges qui déterminent si cette allégeance a été violée[9]. Sous le règne d'Édouard III, la justice royale qualifie de trahison une grande variété de crimes[10]. Le Parlement réclame qu'une loi définisse la trahison de manière plus restreinte, ce qui est fait à travers le Treason Act 1351 (en).

Cette nouvelle loi distingue deux types de trahison. La petty treason, qui correspond au meurtre d'un maître par son serviteur, d'un homme par son épouse ou d'un prélat par un membre inférieur du clergé, est punie de mort par pendaison après avoir été traîné jusqu'à la potence, ou par le bûcher pour les femmes. La haute trahison constitue quant à elle le pire crime qu'un individu puisse commettre, puisqu'elle menace directement la souveraineté du monarque, au même titre qu'une tentative de meurtre sur sa personne. Elle requiert par conséquent le châtiment le plus sévère qui soit[11]. Les hommes doivent être traînés jusqu'au gibet, pendus et écartelés, tandis que les femmes doivent être traînées et brûlées vives, le spectacle de leur nudité étant jugé inapproprié[12] - [13].

Le Treason Act 1351 définit la haute trahison comme :

- attenter ou vouloir attenter à la vie du roi, de son épouse ou de son fils aîné et héritier ;

- violer l'épouse du roi, sa fille aînée si elle n'est pas mariée ou l'épouse de son fils aîné et héritier ;

- faire la guerre au roi en son royaume ;

- venir en aide aux ennemis du roi en son royaume ;

- contrefaire le grand sceau du royaume, le petit sceau du monarque ou la monnaie royale ;

- importer en connaissance de cause de la fausse monnaie ;

- tuer le chancelier, le trésorier ou un juge royal dans l'exercice de ses fonctions.

Aucune limite n'est imposée à l'autorité royale dans la définition de ce qui constitue une haute trahison. Les juges ont la possibilité d'étendre cette définition au besoin[14]. Il suffit d'un témoin pour accuser un individu de haute trahison, puis deux à partir du Treason Act 1547 (en). Le suspect est d'abord interrogé en privé par le Conseil privé avant son procès public. Il n'a pas le droit à un avocat et ne peut appeler de témoins ; en fait, il est souvent considéré coupable d'emblée.

Cette situation très défavorable aux accusés dure jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Une série d'accusations de haute trahison à l'encontre d'hommes politiques whigs incite le Parlement à adopter le Treason Act 1695 (en)[15]. Cette nouvelle loi accorde à l'accusé le droit d'être défendu par un ou deux avocats, de faire appel à des témoins et de recevoir une copie de l'acte d'accusation. Elle précise également que l'accusation doit prendre place dans les trois ans qui suivent la date du crime, sauf en cas d'atteinte à la vie du monarque[16].

Déroulement

Il subsiste une certaine confusion concernant le déroulement du supplice en raison de la polysémie du mot drawn, participe passé du verbe to draw. Ce terme peut indiquer que le condamné est « traîné » au sol, mais il pourrait également faire référence à son éviscération ultérieure. Le Oxford English Dictionary inclut ainsi dans sa définition du verbe to draw un sens « extraire les viscères ou les intestins de, éviscérer », tout en précisant que ce n'est pas forcément le sens voulu dans l'expression hanged, drawn and quartered.

Le jour de l'exécution, le condamné est tiré de sa prison pour être conduit à l'échafaud. Au Moyen Âge, il est parfois traîné à même le sol par un cheval, mais il est par la suite habituel de le ligoter sur une grille en bois qui est ensuite traînée par le cheval[17]. Le but est sans doute d'éviter que le condamné meure avant d'arriver devant son bourreau. Sur le trajet, il peut être soumis à l'ire de la foule : William Wallace est fouetté et reçoit des fruits pourris et des déchets[18].

Après lecture de l'ordre d'exécution, le condamné a l'occasion de s'adresser à la foule[19]. Ces discours consistent la plupart du temps en de simples déclarations de culpabilité, mais il arrive que le shérif et le chapelain doivent intervenir : le prêtre catholique William Dean (en), exécuté en 1588, prononce des paroles si choquantes qu'il est bâillonné en hâte et manque d'étouffer[19]. Il arrive que le témoin ayant dénoncé le coupable assiste à la sentence : en 1582, un autre prêtre catholique, Thomas Ford (en), proteste de son innocence jusqu'à ce que son dénonciateur, l'espion royal John Munday, lui rappelle ses aveux[20]. Lorsque plusieurs exécutions se succèdent, les derniers condamnés sont parfois contraints d'assister au supplice des autres[21].

Torse nu, les bras liés devant lui, le prisonnier est pendu pendant un bref moment, soit depuis un chariot, soit depuis une échelle. La strangulation n'est pas censée entraîner la mort, même si certaines victimes y succombent. C'est le cas de John Payne (en) en 1582, lorsque plusieurs personnes, ayant pitié du condamné, se suspendent à ses jambes pour lui offrir une mort rapide. À l'inverse, l'impopulaire William Hacket (en), exécuté en 1591, est très rapidement retiré du gibet pour passer à l'étape suivante du supplice : l'éviscération et l'émasculation[22]. S'il est encore vivant à ce stade, le condamné peut voir ses entrailles jetées dans les flammes. On lui arrache ensuite le cœur, puis la tête est tranchée et le corps découpé en quatre morceaux. En 1660, le régicide Thomas Harrison aurait frappé le bourreau après avoir été pendu pendant plusieurs minutes et éviscéré, sur quoi il aurait été rapidement décapité[23].

Le déroulement des exécutions est parfois entravé par le manque d'expérience des bourreaux. L'éviscération de Richard Gwyn, en 1584, se déroule particulièrement mal[24]. En 1606, Guy Fawkes, condamné pour son rôle dans la conspiration des Poudres, parvient à se briser la nuque en sautant de la potence[25] - [26].

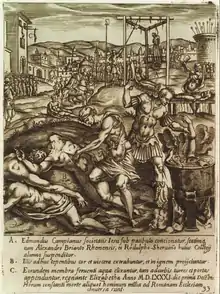

Aucune source ne décrit le processus de démembrement en détail. Une gravure du supplice de Thomas Armstrong (en), en 1684, montre le bourreau qui effectue des coupes verticales le long de la colonne vertébrale et retire les jambes au niveau de la hanche[27]. Ces restes sont habituellement exposés à des fins dissuasives après avoir été bouillis dans de l'eau avec du sel, pour empêcher la putréfaction, et des graines de cumin, pour décourager les oiseaux charognards[23] - [28] - [29].

La tête du condamné est souvent exposée sur le pont de Londres, qui constitue pendant plusieurs siècles l'unique moyen d'entrer dans la capitale anglaise pour les voyageurs venant du sud. Plusieurs visiteurs notent la présence de têtes coupées sur le pont, comme Joseph Juste Scaliger en 1566 ou le duc Barnim X de Poméranie en 1602[30]. Cette coutume disparaît à la fin du XVIIe siècle : le dernier condamné dont la tête est exposée sur le pont de Londres est William Staley, un jeune banquier condamné pour sa prétendue participation au complot papiste en 1678[31] - [32].

Liste de condamnés ayant subi ce supplice

Sous les Plantagenêt (jusqu'en 1485)

| Nom | Date | Lieu | Remarques |

|---|---|---|---|

| Dafydd ap Gruffydd | Shrewsbury | Dernier prince gallois indépendant. | |

| William Wallace | Londres (Smithfield) | Meneur des guerres d'indépendance de l'Écosse. | |

| Neil Bruce | Berwick-upon-Tweed | Meneur des guerres d'indépendance de l'Écosse. | |

| Llywelyn Bren | Cardiff | Rebelle gallois. | |

| Andrew Harclay | Carlisle | Négocie la paix avec les Écossais sans l'accord du roi Édouard II. | |

| Hugues le Despenser | Hereford | Favori d'Édouard II. | |

| John Ball | St Albans | Meneur de la révolte des Paysans. | |

| Llywelyn ap Gruffydd Fychan (en) | Llandovery | Participant du soulèvement d'Owain Glyndŵr. | |

| Roger Bolingbroke | Londres (Tyburn) | Astrologue accusé d'avoir voulu la mort du roi Henri VI. |

Sous les Tudor (1485-1603)

| Nom | Date | Lieu | Remarques |

|---|---|---|---|

| Michael An Gof | Londres (Tyburn) | Meneur du premier soulèvement cornique. | |

| Thomas Flamank | Londres (Tyburn) | Meneur du premier soulèvement cornique. | |

| John Houghton | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Richard Whiting (en) | Glastonbury Tor | Dernier abbé de Glastonbury. | |

| Thomas Marshall (en) | Colchester | Dernier abbé de Colchester. | |

| Thomas Abel (en) | Londres (Smithfield) | Prêtre catholique. | |

| Richard Fetherston | Londres (Smithfield) | Prêtre catholique. | |

| Edward Powell (en) | Londres (Smithfield) | Prêtre catholique. | |

| Francis Dereham | Londres (Tyburn) | Ancien amant de la reine Catherine Howard. | |

| Adam Damlip (en) | Calais | Prêcheur protestant. | |

| Humphrey Arundell (en) | Londres (Tyburn) | Meneur de la révolte du livre de la prière commune. | |

| William Thomas (en) | Londres (Tyburn) | Participant présumé à la rébellion de Wyatt. | |

| John Story (en) | Londres (Tyburn) | Juriste catholique. | |

| Cuthbert Mayne | Launceston | Prêtre catholique. | |

| Alexander Briant | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique jésuite. | |

| Edmund Campion | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique jésuite. | |

| Ralph Sherwin (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique jésuite. | |

| John Payne (en) | Chelmsford | Prêtre catholique, il meurt pendu avant d'être démembré. | |

| Thomas Ford (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Robert Johnson (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| John Shert (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Thomas Cottam (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| William Filby (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Edward Arden (en) | Londres (Smithfield) | Accusé d'avoir voulu la mort de la reine Élisabeth Ire. | |

| William Carter (en) | Londres (Tyburn) | Imprimeur catholique. | |

| Richard Gwyn | Wrexham | Professeur catholique. | |

| John Finglow (en) | York | Prêtre catholique. | |

| Anthony Babington | Londres | Participant de la conspiration de Babington. | |

| John Ballard (en) | Londres | Participant de la conspiration de Babington. | |

| John Savage (en) | Londres | Participant de la conspiration de Babington. | |

| Chidiock Tichborne (en) | Londres | Participant de la conspiration de Babington. | |

| Henry Donn (en) | Londres | Participant de la conspiration de Babington. | |

| Thomas Salisbury (en) | Londres | Participant de la conspiration de Babington. | |

| Thomas Felton (en) | Brentford | Prêtre catholique. | |

| Thomas Belson (en) | Oxford | Prêtre catholique. | |

| George Beesley (en) | Londres (Fleet Street) | Prêtre catholique. | |

| William Hacket (en) | Londres | Agitateur puritain. | |

| Brian O'Rourke | Londres (Tyburn) | Rebelle irlandais. | |

| Thomas Pormort (en) | Londres | Prêtre catholique. | |

| William Davies (en) | Beaumaris | Prêtre catholique. | |

| William Harrington (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Roderigo Lopez | Londres (Tyburn) | Médecin portugais accusé d'avoir voulu empoisonner la reine Élisabeth Ire. | |

| John Boste (en) | Durham | Prêtre catholique. | |

| Robert Southwell | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique jésuite. | |

| Henry Walpole | York | Prêtre catholique. | |

| John et Alexander Ruthven (en) | Édimbourg | Exécutions posthumes pour avoir voulu enlever le roi écossais Jacques VI. | |

| Thomas Lee (en) | Londres (Tyburn) | Participant du complot du comte d'Essex. | |

| Mark Barkworth (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Gelli Meyrick (en) | Londres (Tyburn) | Participant du complot du comte d'Essex. | |

| Dominic Collins | Youghal | Prêtre catholique jésuite. |

Sous les Stuart (1603-1649)

| Nom | Date | Lieu | Remarques |

|---|---|---|---|

| William Watson (en) | Winchester | Prêtre catholique. | |

| Thomas Bates | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| Everard Digby | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| John Grant | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| Robert Wintour | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| Guy Fawkes | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| Robert Keyes | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| Ambrose Rookwood | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| Thomas Wintour | Londres | Participant de la conspiration des Poudres. | |

| Edward Oldcorne (en) | Worcester | Prêtre catholique jésuite. | |

| Henry Garnet | Londres | Prêtre catholique jésuite. | |

| Roger Cadwallador (en) | Leominster | Prêtre catholique jésuite. | |

| John Roberts (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Thomas Maxfield (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Thomas Tunstall (en) | Norwich | Prêtre catholique. | |

| Edmund Arrowsmith | Lancastre | Prêtre catholique jésuite. | |

| Ambrose Barlow (en) | Lancastre | Prêtre catholique. | |

| Hugh Green (en) | Dorchester | Prêtre catholique. | |

| Thomas Bullaker (en) | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| George Bouchier (en) et Robert Yeamans (en) | Bristol | Exécutés par les parlementaires pour avoir voulu livrer Bristol aux royalistes. | |

| John Duckett | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. | |

| Connor Maguire (en) | Londres (Tyburn) | Participant à la rébellion irlandaise de 1641. |

Pendant l'interrègne (1649-1660)

| Nom | Date | Lieu | Remarques |

|---|---|---|---|

| Peter Wright | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique jésuite. | |

| Felim O'Neill (en) | Dublin | Participant à la rébellion irlandaise de 1641. | |

| John Southworth | Londres (Tyburn) | Prêtre catholique. |

Sous la Restauration (1660-1688)

| Nom | Date | Lieu | Remarques |

|---|---|---|---|

| Thomas Harrison | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| John Carew (en) | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| John Cook (en) | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| Hugh Peter | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| Gregory Clement (en) | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| John Jones Maesygarnedd (en) | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| Thomas Scot (en) | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| Adrian Scrope | Londres (Charing Cross) | Régicide de Charles Ier. | |

| Daniel Axtell (en) | Londres (Tyburn) | Régicide de Charles Ier. | |

| Thomas Venner (en) | Londres | Participant de la tentative de coup d'État de la Cinquième Monarchie. | |

| John Barkstead (en) | Londres | Régicide de Charles Ier. | |

| Miles Corbet (en) | Londres | Régicide de Charles Ier. | |

| John Okey | Londres | Régicide de Charles Ier. | |

| Edward Coleman | Londres (Tyburn) | Participant du prétendu complot papiste. | |

| William Ireland | Londres (Tyburn) | Participant du prétendu complot papiste. | |

| Thomas Pickering | Londres (Tyburn) | Participant du prétendu complot papiste. | |

| Philip Evans (en) | Cardiff | Prêtre catholique. | |

| John Lloyd (en) | Cardiff | Prêtre catholique. | |

| David Lewis | Usk | Prêtre catholique jésuite. | |

| Edward Fitzharris (en) | Londres (Tyburn) | Participant du prétendu complot papiste. | |

| Oliver Plunkett | Londres (Tyburn) | Participant du prétendu complot papiste. | |

| Stephen College (en) | Londres (Tyburn) | Participant du prétendu complot papiste. | |

| Thomas Walcot (en) | Londres (Tyburn) | Participant du complot de Rye-House. | |

| Thomas Armstrong (en) | Londres (Tyburn) | Participant du complot de Rye-House. | |

| Richard Nelthorpe (en) | Londres (Tyburn) | Participant du complot de Rye-House. | |

| Robert Charnock (en) | Londres (Tyburn) | Participant d'un complot pour assassiner le roi Guillaume III. |

Sous les derniers Stuart et les Hanovre (après 1714)

| Nom | Date | Lieu | Remarques |

|---|---|---|---|

| Henry Oxburgh (en) | Londres (Tyburn) | Meneur de la rébellion jacobite de 1715. | |

| Christopher Layer (en) | Londres (Tyburn) | Participant du complot d'Atterbury (en). | |

| Francis Towneley (en) | Londres (Kennington Common) | Participant de la rébellion jacobite de 1745 (en). | |

| Archibald Cameron (en) | Londres (Tyburn) | Participant de la rébellion jacobite de 1745 (en). | |

| David Mac Lane | Québec | Suspecté de fomenter une attaque de la garnison de Québec |

En 1806, de nombreux juristes commencèrent à vouloir commuer l'application de cette peine en simple pendaison, sous l'influence de théoriciens comme Jeremy Bentham : la cause fut entendue et le parlement vota un nouveau Treason Act en 1814 : le condamné pour crime de haute trahison serait désormais pendu puis son cadavre décapité. C'est ce qui se passa pour Jeremiah Brandreth (en), accusé de complot contre l'État, et exécuté le : à Derby, la tête fut présentée à la foule qui poussa des cris d'horreur et s'indigna. Il fut donc décidé de n'exécuter qu'entre les murs d'une prison. Mais, le , quand sont pendus puis décapités les cinq hommes impliqués dans le complot de la rue Cato (Londres), le public présent en dehors de la cour de la prison de Newgate, frustré, s'en prend au chirurgien chargé de la décollation, regrettant qu'il n'utilise pas une hache : le scandale est tel que ce fut la dernière fois qu'on décapita un homme en Angleterre[33].

Cas où le châtiment ne fut pas poursuivi jusqu'au bout

- Thomas More fut condamné à être pendu, traîné et éviscéré, mais le roi Henri VIII commua cette sentence en décapitation. L'exécution eut lieu le .

- Thomas Culpeper est jugé pour trahison, en (ainsi que Francis Dereham). Condamné à mort, Culpeper, probablement grâce à son ancienne intimité avec le roi, a sa sentence commuée en simple décapitation. Il est exécuté avec Dereham à Tyburn, le .

- Pendant la guerre civile anglaise (1639 – 1651), le premier parlementaire célèbre capturé par les royalistes fut John Lilburne. Ceux-ci pensèrent l'exécuter pour trahison, mais le parlement menaça de faire de même avec ses prisonniers. Lilburne échappa donc au supplice et fut échangé contre des prisonniers.

- François Henri de la Motte, espion français pendant la guerre d'indépendance des États-Unis, fut exécuté ainsi le : après être resté pendu près d’une heure, il fut décroché et son cœur arraché et brûlé, mais il ne fut pas mis en pièces ni soumis à des raffinements de cruauté.

- Édouard Marcus Despard et ses six complices furent également condamnés pour avoir comploté l'assassinat de George III (1738 – 1820). Ils échappèrent néanmoins à l'éviscération et à l'équarrissage à la dernière minute et furent « seulement » pendus et décapités.

- En 1817, les trois meneurs de l'insurrection de Pentrich furent reconnus coupables de haute trahison, mais n'eurent à subir que la pendaison et, après décès, la décapitation.

- En 1820, Arthur Thistlewood et quelques autres subirent ce châtiment, mais l'équarrissage ne figurait pas sur le rapport de leur supplice : ils furent pendus puis, après décès, décapités.

Lors des rébellions contre la Couronne, on réservait ce châtiment à quelques-uns des meneurs rebelles, les autres étant plutôt simplement pendus ou envoyés aux colonies pénitentiaires, voire graciés. On considère les « Assises sanglantes » du juge Jeffreys qui punit la rébellion de Monmouth comme un exemple extrême, mais les insurrections qui eurent lieu en Irlande ou en Écosse furent matées avec tout autant de fermeté.

Pendant la guerre d'indépendance américaine (1775 – 1783), les coloniaux capturés étaient traités comme des prisonniers de guerre plutôt que comme des traîtres et échappèrent à ce supplice. Mais, dans des cas isolés, il est arrivé que des Tories ou des Insurgents locaux appliquent ce type de sentences : ainsi, en 1781, au Maryland, le juge Alexander Contee Hanson condamna à cette peine sept loyalistes ayant essayé de délivrer des prisonniers de guerre britanniques, peine qui sera exécutée ; l'année suivante, cette peine fut abolie au Maryland[34]. De même, au Delaware, plusieurs loyalistes reçurent de telles peines, mais elles semblent avoir été commuées[35].

Ceux qui étaient punis du crime de petite trahison étaient traînés jusqu'au lieu de l'exécution et pendus jusqu'à ce que mort s'ensuive, mais pas obligatoirement équarris. Par contre, les femmes jugées coupables de petite ou de haute trahison allaient au bûcher afin d'éviter de devoir présenter leur nudité[36].

Témoignage

Samuel Pepys décrit l'exécution en 1660 du major général Thomas Harrison, régicide pour avoir signé l'ordre d'exécution de Charles Ier :

« Chez milord le matin ; j’y rencontrai le capitaine Cuttance. Mais, comme milord n’était pas levé, je me rendis à Charing Cross pour y voir le major général Harrison pendu, écartelé et taillé en quartiers : il semblait aussi joyeux qu’on pouvait l’être dans sa situation. On coupa la corde sur-le-champ et sa tête et son cœur furent montrés au peuple, ce qui provoqua de grandes clameurs de joie. À ce qu’on dit, il déclara qu’il était sûr d’être appelé bientôt à la droite du Christ pour juger ceux qui venaient de le juger. Et que sa femme s’attend à ce qu’il revienne sur terre. Ainsi le hasard voulut que je visse le roi décapité à Whitehall et le premier sang versé pour venger le sang du roi à Charing Cross. »

— Samuel Pepys, Journal. Tome I 1660-1664, Robert Laffont, « Bouquins », 1994, p. 218

Mise en œuvre de la peine

Interprétations des circonstances

Le crime de trahison ou d'outrage au roi (ou à la reine) est souvent assimilé à la tentative de régicide. Un ensemble de lois a été voté au fur et à mesure de l'histoire de l'Angleterre afin d'interpréter comme trahison ou outrage certaines actions qui pouvaient être considérées comme nuisant à l'autorité de la monarchie constitutionnelle.

Ce fut, par exemple, ce qui arriva à William Burnet quand il fut condamné le pour outrage au roi pour avoir « souvent pris à cœur la réconciliation de divers sujets Protestants de sa Majesté avec l'Église Romaine, et en avait perverti plusieurs pour qu'ils embrassent la Religion Catholique Romaine, et avait soutenu la suprématie des Papes. » En d'autres termes, il était arrivé en Angleterre pour convertir des protestants au catholicisme. Dans la même lignée, John Morgan fut ainsi châtié le pour avoir reçu des ordres de l'évêché de Rome et s'être ensuite rendu en Angleterre, « prouvant ainsi solidement qu'il était un Prêtre et avait fait la Messe. » Ce même jour, deux autres personnes furent déclarées coupables d'outrager le roi pour « frappe de monnaie et contrefaçon » et reçurent le châtiment. De même, en , Thomas et Anne Rogers furent jugés pour avoir « Rogné 40 pièces d'argent ». Thomas Rogers fut traîné, pendu et équarri et Anne fut brûlée vive.

Application selon le rang social

En Grande-Bretagne, on réservait en général ce supplice pour les roturiers et les chevaliers (avec l'exception de Dafydd ap Gruffydd qui était un prince gallois). Les nobles étaient « seulement » décapités, d'abord par l'épée, puis à la hache. Cette différence de traitement devint clairement établie après la rébellion des Cornouaillais de 1497. Tandis que Michael An Gof et Thomas Flamank, de basse extraction, durent subir le supplice dans leur entier, leur chef, Lord Audley ne fut « que » décapité à Tower Hill[37].

Cette distinction de classe sociale fut amenée devant un débat de la chambre des communes de 1680 afin de décider du mode d'exécution de Lord Stafford. Lorsque celui-ci apprit qu'il devait être traîné, pendu et équarri, il dit[38]:

« La mort n'est que la substance du Jugement, la méthode n'est que circonstance. Nul homme ne peut me montrer l'exemple d'un Noble qui a jamais été équarri pour Haute Trahison. Ils n'ont jamais été que décapités. »

La chambre décréta donc que « l'exécution de Lord Stafford aura lieu en tranchant sa Tête de son Corps. »

En 1946, William Joyce est la dernière personne à être condamnée à mort pour haute trahison sur le sol britannique : ayant pactisé avec les nazis, il ne fut que pendu. Cependant, le crime de haute trahison reste sévèrement puni dans ce pays et peut conduire à la peine d'emprisonnement à vie[39].

Considérations religieuses

Le démembrement des corps après la mort était vu par beaucoup de contemporains comme une façon de punir le traître par delà la mort. Jusqu'à récemment, dans les pays de l’Occident chrétien, on croyait que le jour du jugement dernier, le corps se devait d'être entier, et de préférence enterré avec les pieds tournés vers l'est si l'on voulait pouvoir se lever en faisant face à Dieu. Une loi du parlement lors du règne de Henri VIII disposait que seuls les corps des meurtriers exécutés pouvaient être utilisés pour la dissection. Il y a eu des cas où des meurtriers plaidaient coupable pour un autre crime que le meurtre, bien que toujours passible de pendaison, afin qu'ils puissent être néanmoins enterrés entiers et ne pas être disséqués. Ainsi, punir le traître par un équarrissage rendait son sort encore moins enviable que celui des meurtriers.

L'attitude envers ceci changea très lentement en Grande-Bretagne et ce changement ne se manifesta pas avant la loi sur l'anatomie de 1832. Mais pour une grande partie de la population, ce ne fut pas avant le XXe siècle que fut acceptée l'idée selon laquelle Dieu peut ressusciter les morts quand bien même le corps des défunts serait mutilé. Néanmoins, le respect de l'intégrité des morts reste encore un sujet particulièrement sensible comme ce fut démontré par le scandale des organes d'Alder Hey (en) dans les années 1990 où des organes d'enfants avaient été prélevés sans le consentement des parents[40].

Mentions dans la littérature

- Dans Henry V de Shakespeare, la cabale française pour tuer le roi Henri V avant son départ pour la France est éventée. Deux des conspirateurs (Lord Scroop et le comte de Cambridge) qui sont nobles sont décapités tandis que Thomas Grey est traîné et équarri.

- Dans les séries de romans de fantasy de Robin Hobb The Farseer Trilogy et The Tawny Man Trilogy (parus en français sous les titres Cycle de l'Assassin Royal et Les Aventuriers de la Mer), ceux qui sont suspectés d'avoir le « Vif » (d'être capable de parler aux animaux) sont traînés et équarris.

Équivalent français

En France, le régicide ou la tentative de régicide sous l'Ancien Régime était souvent puni par l'écartèlement ou l'équarrissage, mais le procédé différait sensiblement de la version anglaise : le supplicié était d'abord questionné à l'aide de tenailles chauffées au fer rouge, puis la main qui avait frappé était brûlée au soufre tandis que l'on déversait du plomb fondu, de la cire et de l'huile bouillante sur les blessures. L'écartèlement se faisait ensuite en attachant les membres de la victime à des chevaux qui les arrachaient en tirant dessus. Souvent les membres étaient entaillés afin de faciliter le processus. Enfin, le tronc était brûlé.

Les écartelés célèbres furent :

- Jacques Clément, l'assassin d'Henri III. Il fut en fait tué dès le régicide, mais son cadavre subit néanmoins le supplice ;

- François Ravaillac, l'assassin d'Henri IV ;

- Robert François Damiens, qui tenta d'assassiner Louis XV en 1757.

Toutes ces exécutions avaient lieu sur la place de Grève.

Références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Hanged, drawn and quartered » (voir la liste des auteurs).

- C'est-à-dire démembré, puis décapité.

- Huillard-Bréholles 1840a, p. 368.

- Lewis 1987, p. 234-235.

- Huillard-Bréholles 1840b, p. 368.

- Maxwell 2001, p. 35.

- Bellamy 2004, p. 23-26.

- Murison 2003, p. 147-149.

- Wormald 2001, p. 280-281.

- Tanner 1940, p. 375.

- Bellamy 1979, p. 9.

- Foucault 1995, p. 47-49.

- Briggs 1996, p. 84.

- Naish 1991, p. 9.

- Bellamy 1979, p. 10-11.

- Tomkovicz 2002, p. 6.

- Feilden 2009, p. 6-7.

- Bellamy 1979, p. 187.

- Beadle et Harrison 2008, p. 12.

- Bellamy 1979, p. 191.

- Bellamy 1979, p. 194.

- Bellamy 1979, p. 201.

- Bellamy 1979, p. 202-204.

- Abbott 2005, p. 158-159.

- Bellamy 1979, p. 204.

- Northcote Parkinson 1976, p. 91-92.

- Fraser 2005, p. 283.

- Lewis 2008, p. 113-124.

- Bellamy 1979, p. 207-208.

- Kenny 1936, p. 318.

- Abbott 2005, p. 159-160.

- Beadle et Harrison 2008, p. 22.

- (en) Thomas Seccombe et Sarah Carr, « Staley, William (d. 1678) », dans Oxford Dictionary of National Biography, Oxford University Press, (lire en ligne)

.

. - (en) Geoffrey Abbott, Execution, a Guide to the Ultimate Penalty, Chichester, (West Sussex), Summersdale Publishers, 1994, p. 161–162.

- (en) Arthur S. Lefkowitz, George Washington's Indispensable Men : Alexander Hamilton, Tench Tilghman, and the Aides-de-Camp Who Helped Win American Independence, Rowman & Littlefield, (ISBN 978-0-8117-6808-5, lire en ligne), p. 55.

- (en) Harry M. Ward, "Going Down Hill" : Legacies of the American Revolutionary War, Academica Press,LLC, (ISBN 978-1-933146-57-7, lire en ligne), p. 56-57.

- (en) The Nineteenth Century and After, vol. 2, Constable, (lire en ligne), p. 202.

- (en) The Manual of Rank and Nobility, Or Key to the Peerage : Containing the Origin and History of All the Various Titles, Orders, and Dignities, Hereditary Honours, Peculiar Privleges, Heraldic Distinctions, Rights of Inheritance, Degrees of Precdence, Court Ettiquette, &c., &c., of the British Nobility : with the Origin and History of the Royal Titles, Prerogatives, Ceremonies, Great Officers of State and of His Majesty's Household &c., &c, Saunders and Otley, (lire en ligne), p. 290-291.

- (en) The British Chronologist : Comprehending Every Material Occurrence, Ecclesiastical, Civil, Or Military, Relative to England and Wales, from the Invasion of the Romans to the Present Time, G. Kearsley, (lire en ligne), p. 288.

- (en) History of Treason, par Ben Darlow, dans The New Jurist, 18 mai 2014.

- (en) D. Hall et J. Lilleyman, « Reflecting on Redfern: What can we learn from the Alder Hey story? », Archives of Disease in Childhood, no 84, , p. 455–456 (DOI 10.1136/adc.84.6.455, lire en ligne).

Bibliographie

Sources primaires

- Alphonse Huillard-Bréholles (trad.), Grande Chronique de Matthieu Paris, vol. 4, Paulin, 1840a (lire en ligne).

- Alphonse Huillard-Bréholles (trad.), Grande Chronique de Matthieu Paris, vol. 5, Paulin, 1840b (lire en ligne).

- (en) Herbert Maxwell (éd.), The Chronicle of Lanercost, 1272–1346, vol. 1, Glasgow, Llanerch Press, (ISBN 1861431090).

- (en) Joseph Robson Tanner (éd.), Tudor Constitutional Documents, A.D. 1485–1603 : with an historical commentary, Cambridge, Cambridge University Press, .

Sources secondaires

- (en) Geoffrey Abbott, Execution, a Guide to the Ultimate Penalty, Chichester, Summersdale Publishers, (ISBN 978-1-84024-433-5).

- (en) Jeremy Beadle et Ian Harrison, Firsts, Lasts & Onlys: Crime, Londres, Anova Books, (ISBN 978-1905798049).

- (en) John Bellamy, The Tudor Law of Treason, Londres, Routledge & Kegan Paul, (ISBN 978-0-7100-8729-4).

- (en) John Bellamy, The Law of Treason in England in the Later Middle Ages, University of California Press, (ISBN 978-0-520-04981-9).

- (en) John Briggs, Crime and Punishment in England : An Introductory History, Londres, Palgrave Macmillan, (ISBN 978-0-312-16331-0).

- (en) Alexander Falconer Murison, William Wallace : Guardian of Scotland, New York, Courier Dover Publications, (ISBN 978-0-486-43182-6).

- (en) Henry St. Clair Feilden, A Short Constitutional History of England, Read Books, (1re éd. 1910) (ISBN 978-1-4446-9107-8).

- (en) Michel Foucault, Discipline & Punish : The Birth of the Prison, New York, Vintage, (ISBN 978-0-679-75255-4).

- (en) Antonia Fraser, The Gunpowder Plot, Phoenix, (ISBN 978-0-7538-1401-7).

- (en) Courtney Stanhope Kenny, Outlines of Criminal Law, Cambridge, Cambridge University Press, , 15e éd..

- (en) Suzanne Lewis, The Art of Matthew Paris in the Chronica Majora, Cambridge, Cambridge University Press, (ISBN 978-0-521-52638-8).

- (en) Camille Naish, Death Comes to the Maiden : Sex and Execution, 1431–1933, Londres, Taylor & Francis, (ISBN 978-0-415-05585-7).

- (en) C. Northcote Parkinson, Gunpowder Treason and Plot, Weidenfeld and Nicolson, (ISBN 0-297-77224-4).

- (en) James J. Tomkovicz, The right to the assistance of counsel : a reference guide to the United States Constitution, Westport, Greenwood Publishing Group, (ISBN 9780313314483).

- (en) Patrick Wormald, The Making of English Law : King Alfred to the Twelfth Century, Legislation and Its Limits, Oxford, Wiley-Blackwell, (ISBN 978-0-631-22740-3).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :