Gugney-aux-Aulx

Gugney-aux-Aulx est une commune française située dans le département des Vosges en région Grand Est.

| Gugney-aux-Aulx | |

Vue générale depuis la côte du Mété. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | |

| Arrondissement | Épinal |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Mirecourt Dompaire |

| Maire Mandat |

Rémy Vaudois 2020-2026 |

| Code postal | 88450 |

| Code commune | 88223 |

| Démographie | |

| Population municipale |

166 hab. (2020 |

| Densité | 19 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 18′ 13″ nord, 6° 16′ 15″ est |

| Altitude | Min. 295 m Max. 421 m |

| Superficie | 8,67 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Charmes |

| Législatives | Quatrième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | gugney-aux-aulx.pagespro-orange.fr |

Géographie

Localisation

Contexte régional[1]

Les premières couronnes sédimentaires du Bassin parisien s’étalent sur la majeure partie du territoire lorrain. Elles rythment les paysages en une succession de cuestas abruptes, de plateaux aux sols filtrants et de plaines argileuses et humides, qui s’ouvrent en éventail depuis le sud de la région.

Le défrichement des forêts qui couvraient la Lorraine est amorcé dès le néolithique. Il s'est poursuivi durant la colonisation romaine, le long des grandes voies de déplacement. La mise en culture des terroirs de fronts de côtes, au climat doux, propices à la vigne, s’amorce dès cette époque. Par la suite, au gré des guerres et des épidémies, des vagues successives d’abandon des terres alternent avec des périodes de reconquête et de reconstruction.

Situation locale

Gugney-aux-Aulx est situé au sein d'une entité paysagère cloisonnée par un enchevêtrement de buttes issues de l’érosion partielle de grès infraliasiques[2] et de dolomies du Keuper[3]. Les buttes, leurs coteaux et leurs versants, sont largement ouverts par une alternance d'herbages et de vergers, essentiellement de mirabelliers. Leurs parties sommitales sont parfois recouvertes de forêts (hêtres et résineux).

Le village s'est implanté dans le « bassin » du ruisseau des Corbelles, altitude moyenne 315 m, avec une nappe phréatique affleurante sur le versant nord (les sources y sont nombreuses). Il est entouré par une suite de collines : Haut de Bocquemont (421 m), Les Fourches (417 m), Le Mété, Coucherémont (411 m), Les Poirières (398 m) et Le Tailleux (colline de Flavaucourt 404 m).

Gugney-aux-Aulx est au centre d'un quadrilatère formé par Mirecourt à l'ouest (13 km), Charmes au nord (8 km), Châtel-sur-Moselle à l'est (12 km) et Dompaire au sud (15 km). Géographiquement rattaché au pays de Mirecourt, Gugney-aux-Aulx est historiquement tourné vers la Moselle par la vallée du Colon, affluent du Madon.

Détruit en 1635, durant la guerre de Trente Ans, le village s'est reconstruit progressivement en deux grandes étapes :

- seconde moitié du XVIIe siècle et première moitié du XVIIIe siècle, « village rue lorrain » typique sur le versant nord entre l'église et le ruisseau des Corbelles : rues de l'Atre, de la Poirie et Graboué ;

- à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle, extension rue haute et de l'église.

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par le Colon, le ruisseau de Bouelle, le ruisseau des Corbelles et le ruisseau du Bois Gerard[4] - [Carte 1].

Le Colon, d'une longueur totale de 20,3 km, prend sa source dans la commune de Regney et se jette dans le Madon à Xaronval, après avoir traversé 13 communes[5].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Nappe des Grès du Trias Inférieur ». Ce document de planification, dont le territoire comprend le périmètre de la zone de répartition des eaux[Note 1] de la nappe des Grès du trias inférieur (GTI), d'une superficie de 1 497 km2, est en cours d'élaboration. L’objectif poursuivi est de stabiliser les niveaux piézométriques de la nappe des GTI et atteindre l'équilibre entre les prélèvements et la capacité de recharge de la nappe. Il doit être cohérent avec les objectifs de qualité définis dans les SDAGE Rhin-Meuse et Rhône-Méditerranée. La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est le conseil départemental des Vosges[6].

La qualité des eaux de baignade et des cours d’eau peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Gugney-aux-Aulx est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2] - [7] - [8] - [9]. La commune est en outre hors attraction des villes[10] - [11].

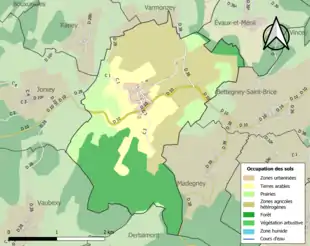

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (66,5 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (66,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : zones agricoles hétérogènes (33,7 %), forêts (30,5 %), cultures permanentes (17,2 %), prairies (15,6 %), zones urbanisées (3 %)[12].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[13].

Toponymie

Aulx est le pluriel d'ail. Le village doit son nom à l'ail des vignes (Allium vineale) présent en abondance sur son territoire.

Histoire

Époque gallo-romaine

Les cinq tumuli mis au jour au Champ Saint-Èvre[14] au début du XXe siècle - sans être datés, faute de recherches approfondies - semblent montrer une implantation gauloise pré-romaine.

Les Leuques (Leuci) qui occupaient la région ont développé des relations pacifiques avec les Romains[15]. Deux villas romaines auraient été érigées dans la zone actuelle du "Gros hêtre" (territoire de Madegney). Deux voies romaines[16] passent sur le territoire de Gugney[17] :

- la voie Langres―Strasbourg suit la crête entre Gugney et Jorxey avant d'obliquer, au-dessus de Rapey, pour traverser le Colon au "Moulin de Gugney" ;

- la voie Corre à Charmes est un embranchement de la voie Lyon―Metz. Elle reliait les bassins de la Saône et de la Moselle ; venant de Derbamont, elle rejoint la précédente au-dessus de Jorxey et poursuit vers Ubexy.

De Giuinei à Gugney-aux-Aulx

C'est au XIe siècle qu'apparaît dans les archives De Glurgneis et Giuinei[18]. Comme souvent à cette époque l'appellation varia souvent avec notamment : De Guneiaco (1147), De Guineis (1162), Guygneix (1298), Guney (1315), Gugney aux Alx (1481). Gugney-aux-Aulx apparaît pour la première fois en 1504[19] mais connut encore de nombreuses appellations jusqu'à la fin du XVIIIe siècle.

La seigneurie de Gugney-aux-Aulx (Gugneium ad Allia, Gugney-aux-Oils) appartenait au chapitre de Remiremont et était partagée entre l'abbesse et la sonrière[20] de ce chapitre. En 1279, l'abbesse Agnès de Salm laisse à ses successeurs la moitié de ce qu'elle avait acheté aux seigneurs de Bayon pour cinquante livres de forts à Gugney, et elle en donne l'autre moitié au chapitre. Parmi les seigneurs voués de Gugney, on trouve Gérard de Darnieulles en 1299, Ancel de Ceintrey, sire de Darnieulles en 1417, les sires de Mazirot, de Barbara et d'Ubexy aux XVIIe et XVIIIe siècles.

Malgré les nombreuses périodes troublées, Gugney-aux-Aulx semble avoir été un bourg prospère jusqu'à la guerre de Trente Ans (1618-1648). En 1624, Charles IV, duc de Lorraine, refusa l'alliance avec Richelieu et le royaume de France pour se ranger aux côtés des Habsbourg. Six armées, Pologne, Hongrie, Bohème, Espagne, France et Suède, soit 150 000 hommes, déferlent alors sur la Lorraine qui comptait à peine 750 000 habitants. Les atrocités se conjuguent à la peste préexistante et entraînent une dépopulation de la province estimée à 50 %. Gugney-aux-Aulx est particulièrement touché. En 1635, le village est dévasté par une troupe suédoise qui brûle les maisons et massacre la population. En 1648 on ne compte plus que sept feux (familles) dans le village. Le village se repeuple lentement puisqu'en 1726 il compte seulement soixante-huit habitants[21]. Il faudra près d'un siècle pour que Gugney-aux-Aulx retrouve son niveau antérieur d'activité et de population (plus de 500 âmes).

Anecdotes historiques se rapportant aux usages locaux en vigueur entre le XVe et le XVIIe siècle

- Il y avait sur le ban de Gugney un signe patibulaire auquel étaient exécutés les criminels condamnés par la justice du lieu. Le maire devait les appréhender et instruire leur procès, à la réquisition du procureur d'office de l'abbesse, pour les faire juger par les habitants de Gugney ; il devait faire prévenir l'abbesse qui envoyait son sénéchal. Celui-ci assistait au jugement et au prononcé de la sentence. Il tirait les prisonniers de prison et les faisait conduire à l'échafaud où le greffier lisait leur procès, après quoi le sénéchal remettait les coupables et les pièces de la procédure entre les mains des voués en ordonnant l'exécution.

- À titre d'exemple, on peut citer l'une des nombreuses condamnations pour sorcellerie qui ont eu lieu dans les Vosges à la fin du XVIe et début du XVIIe siècle : « « Jugement rendu en 1615 par les échevins de Nancy sur un procès intenté par les gens de Gugney-aux-Aulx contre une femme du village convaincue de s'être donnée à l'esprit malin, d'avoir accepté de ses poudres, usé d'icelles sur quelque bétail et d'avoir assisté aux conventicules et assemblées de sorciers ou le dit malin, qui se faisait appeler M. Persin, présidait souvent. Pour réparation duquel crime, le procureur d'office de Monsieur de Vaudémont et de Madame Catherine de Lorraine, abbesse de Remiremont, en leur seigneurie, conclut à ce que cette femme fût mise au carcan, de la conduite au supplice, attachée à une potence pour y être étranglée, puis son corps brulé et réduit en cendres, sur la montagne appelée Le Haut des Fourches, et que ses biens confisqués, ce qui fut exécuté » ».

- Le sénéchal devait, par commandement de l'abbesse, faire faire les montres en armes aux sujets de Gugney, quand la nécessité le réclamait, et ces derniers lui payaient ses dépens. L'appel des sentences de la justice de Gugney ressortissait de la chambre abbatiale et était jugé par l'échevin.

- Tout nouveau marié passant par le finage de Gugney, pour aller épouser ou après avoir épousé, devait cinq sous. Ce droit s'appelait droit de l'aucé ou l'ancé. Les forains payaient cent francs pour droit de bourgeoisie. Il y avait deux tailles à Gugney, l'une en vayn et l'autre en mars.

Guerre 1939-1945

La commune est libérée le [22] : le Colonel Billotte, de la 2e DB positionnée entre Vittel, Dompaire et Hymont, donne l'ordre au Commandant de La Horie, basé à Velotte-et-Tatignécourt, d'occuper Nomexy et de constituer une tête de pont à Chatel-sur-Moselle. Dès 8 h 0, une colonne se met en route, sous le commandement du Capitaine Branet, par Mattaincourt, Ahéville, Jorxey avant d'atteindre Gugney, vide d'occupant, vers 10 h 30, puis Nomexy vers 12 h 0.

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[23]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[24].

En 2020, la commune comptait 166 habitants[Note 3], en augmentation de 10,67 % par rapport à 2014 (Vosges : −2,99 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

D'après le livre Un pasteur à ses jeunes paroissiens écrit par le curé de Gugney, Joseph LOUYS (1744-1804), paru en 1792 chez Joseph BOUILLON imprimeur du District et de la Municipalité de Mirecourt : (texte retranscrit à l'identique) "En 1637, une troupe armée pilla l'église et le village, massacra un très-grand nombre d'habitans de tout âge et de tout sexe, et brûla presque toutes les maisons. Le peu des anciens titres qui échapperent aux flammes, fut en partie déchiré ou égaré. Un dénombrement fait en 1659 ne porte qu'à vingt-deux la totalité des habitans de la paroisse ; neuf à Gugney, six à l'annexe et sept dans les autres lieux. En 1711, Léopold, duc de Lorraine, envoya M. Rice pour dresser un état du temporel du bénéfice ; et l'on voit que, dans les cinq villages, il y avoit déjà quatre-vingt-sept habitans ; 42 à Gugney, 8 au Ménil, 7 à Vermonzey, 18 à Regney, 12 à Madegney."

Économie

Au XXIe siècle

L'agriculture reste l'activité principale de Gugney-aux-Aulx tout en employant seulement une dizaine de personnes. Une grande partie des terres dépend d'exploitations extérieures au village. Même si les superficies replantées en arbres fruitiers, principalement des mirabelliers, croissent régulièrement, la production de lait et l'élevage bovin constituent l'essentiel de l'activité agricole associées aux céréales utilisées en partie pour l'alimentation des troupeaux. Les activités para agricoles complètent ce secteur qui compte au :

- deux exploitations agricoles ;

- un maraicher ;

- une entreprise d'élevage de pigeons, avec abattoir ;

- une entreprise de reproduction et d'élevage canin ;

L'artisanat est peu représenté avec seulement une entreprise individuelle de tapisserie-matelasserie. Les revenus communaux sont essentiellement constitués des produits forestiers issus de l'exploitation d'environ 190 ha de feuillus (chênes, hêtres) et résineux (épicéas).

À la fin du XIXe siècle

À la fin du XIXe siècle, Gugney-aux-Aulx était un bourg actif où une foire annuelle se déroulait le mardi après la Trinité. La population travaillait essentiellement sur place dans l'agriculture, l'artisanat ou le travail à domicile pour les industries des villes voisines :

- L'agriculture occupait 507 ha de terres labourables, 77 en prés, 30 en vignes, 24 en jardins ou vergers et 196 en forêt. Le lait et l'élevage était déjà prépondérants devant les céréales et les pommes de terre.

- La vigne[27] d'implantation ancienne à usage local s'est fortement développée, en quantité et en qualité, après la Révolution française jusqu'à devenir un produit commercial vendu dans les villes voisines et au-delà. À son apogée, la vigne a couvert près de 50 ha. À partir de 1894, le vignoble a dû faire face à l'attaque du phylloxéra qui a mené à l'arrachage généralisé à partir de 1903. L'incapacité financière des viticulteurs à évoluer vers des plants greffés a entraîné la quasi-disparition de la vigne. Seules de petites surfaces ont été replantées en variétés naturelles plus résistantes : Kulhman, Baco et Oberlin. Cette culture subsiste encore très ponctuellement aujourd'hui pour un usage familial.

- Les mirabelles[28] ont remplacé la vigne. Dès 1905, le mirabellier a été largement implanté couvrant des superficies importantes et devenant une source de revenu significative pour les nombreux propriétaires terriens de la commune. Le bouilleur de cru transformait une partie de la production en "eau-de-vie" fort appréciée : la mirabelle, qui a pu être à l'origine d'un commerce marginal illicite. Le privilège héréditaire datant de Napoléon Ier permettant une production en franchise de droits au propriétaire a été abrogé en 1959 programmant sa disparition dans les décennies suivantes.

- La dentelle et les perles employait, en 1885, plus de cent soixante-dix ouvrières en dentelle et perles travaillant pour des négociants de Mirecourt ou de Charmes (pour les perles). La renommée de la dentelle de Mirecourt[30] était internationale, elle connut son apogée vers 1850 mais la mécanisation entraîna son déclin dès la fin du XIXe siècle. Les dernières dentellières de Gugney-aux-Aulx ont disparu dans les années 1950. À travers l'entreprise Gouvernel à Charmes, la broderie de perles a survécu jusque dans les années 1970. Ces activités constituaient souvent un revenu d'appoint pour les femmes mariées mais l'essentiel des ressources pour les veuves.

- Autres industries, le XIXe siècle a vu également l'arrêt du moulin à eau de Gugney après plusieurs siècles d'exploitation sur la rive du Colon ainsi que l'abandon de l'exploitation d'une carrière de pierre ordinaire.

- Le commerce répondait à l'essentiel des besoins quotidiens locaux avec notamment une épicerie, une boulangerie, deux cafés, et de nombreux artisans : maréchal-ferrant, cordonnier, matelassier, etc.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- L'église saint Barthélémy[31], une légende bien établie voudrait qu'elle ait été bâtie sous le règne de Charlemagne et aurait d'ailleurs possédé une école de cette époque. Si la légende est belle, elle est fausse. Le clocher a certainement été érigé à la fin du Xe siècle ou au début du XIe siècle à l'époque de la "3e Renaissance carolingienne" ou "Renaissance ottonienne" qui a suivi les terreurs de l'an Mil[32]. L'église elle-même est de style gothique. Datée du XVIe siècle, c'est un musée d'art religieux[33] ; l'ensemble de la statuaire est classée avec des pièces rares dont certaines ont été exposées, notamment la pietà et la statue de saint Nicolas. L'ensemble est contemporain de François Ier, roi de France, et d'Antoine, duc de Lorraine. Les deux chapelles ont été fondées en 1529 ce qui permet de dater avec exactitude une grande partie de la statuaire et les vitraux. Le retable aux douze apôtres est également une œuvre de toute beauté. L'église est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du [34]. Un Christ en croix avec les pieds fixés par un seul clou et disposés en rotation interne, est inscrit au titre objet[35]. Dans une longue vidéo, "L'église aux mille trésors", Francis Gruyer* décrit les richesses de cet édifice et resitue son édification dans le contexte historique de l'époque. (* Voir personnalités liées à la commune)

- Le presbytère date du XVIe siècle ; à l'origine il aurait été une résidence de chasse du maréchal de Bassompierre (mort en 1646). Un cadran solaire existe encore sur sa façade.

- La Croix du Breuil, croix de carrefour, se trouvait autrefois devant la mairie. Dans les années 1990, elle a été déplacée rue Berton dans un cadre de verdure qui la met mieux en valeur. Elle a été réalisée en 1581 à la demande d'Amé Toussaint, curé de la paroisse. Elle comporte des statues de saint Barthélemy, patron de la paroisse, de saint Amé et de saint Dominique (prénom du père du donateur).

- Rue de la Poirie, ancienne maison Hag : la façade comporte une pierre de façade sculptée figurant un laboureur qui pourrait être en rapport avec un de ses occupants, elle est datée de 1567. Au fond de la rue, contigu à la fontaine de Baco, un bassin de lavage des chevaux - gayoir - a été restauré par une association du village.

- Le gros hêtre, au carrefour des “Hauts Chemins”, arbre multicentenaire d'un diamètre d'environ deux mètres, classé au 19° rang des arbres remarquables répertoriés par l’association Faune Environnement Vosges. Il a été abattu par un violent coup de vent le 03/10/2020.

Traditions locales et légendes

Certaines anecdotes qui relèvent de la tradition et font partie de la mémoire orale méritent d'être relevées pour ne pas tomber dans l'oubli[36].

- L'école de Charlemagne. La tradition voudrait que l'église date de l'époque de Charlemagne (IXe siècle) ou, en application des directives de l'empereur à la barbe fleurie, une école aurait été créée dans l'espace au-dessus de la nef. Malheureusement, il s'agit d'une légende à l'origine inconnue inconciliable avec la construction, postérieure de sept siècles, de l'église.

- Le chemin des Morts. Ce chemin, dont un tronçon pavé a subsisté jusqu'en 2012, relie la rue de la Poirie à la rue de l'Église. Selon la tradition, il s'agirait d'une ancienne voie romaine, ce qui lui a valu d'être renommé "Chemin des Romains" dans les années 2000. Cette hypothèse n'est pas attestée. Par contre, à l'époque où le village s'étalait en arc de cercle de l'église à l'actuelle rue Grabouée et subissait périodiquement des épidémies de peste, ce chemin permettait d'évacuer les cadavres vers le cimetière sans traverser le village, d'où certainement son nom original de "Chemin des morts".

- Le cimetière des pendus. Les habitants de la commune répugnent à enterrer leurs morts dans le cimetière "derrière" l'église (côté nord) alors que celui du côté sud est saturé. La tradition veut que le cimetière nord soit celui des pendus et des suicidés. S'il y a bien eu quelques suicidés, dont deux par pendaison, inhumés à cet endroit au cours du XXe siècle, il y a aussi plusieurs tombes de nourrissons. Les raisons profondes relèvent de l'inconscient collectif et sont ailleurs, notamment d'ordre religieux et social. Ce cimetière était celui des indigents qui n'avaient pas les moyens financiers d'acheter une concession (la tombe était signe extérieur de statut social), c'était aussi le lieu d'inhumation des "rejetés" de l'Église, suicidés, enfants morts avant baptême, apostats… C'était également le lieu des fosses communes durant les épidémies. Abandonné pendant une longue période, l'accès à ce cimetière contournait l'église par le chemin voisin.

- Les contrebandiers de Gugney. La guerre de 1870 et l'annexion de l'Alsace-Lorraine rapprocha la frontière et fut à l'origine de "vocations" de contrebandiers à Gugney-aux-Aulx comme dans nombre de villages lorrains généralement plus proches de la nouvelle frontière. Quelques familles (Mulot…) se spécialisèrent dans cette activité lucrative fondée sur le tabac, les allumettes… Le trafic s'effectuait de nuit à dos d'homme et de cheval, mais aussi par chemin de fer via Saint-Dié avec la complicité des femmes qui cachaient les produits illicites sous leurs jupes et jupons[37]. Malgré plusieurs "descentes" des douanes et de la gendarmerie, aucune saisie ni arrestation ne fut réalisée en grande partie du fait des complicités villageoises et des communications existant entre les maisons dont des traces subsistent encore, notamment dans la rue Haute côté impair. La contrebande cessa avec la Première Guerre mondiale (1914-1918) et la récupération, par la France, des territoires annexés.

Personnalités liées à la commune

- Claude-Gérard Mathieu, jésuite, né à Gugney-aux-Aulx, décédé à Ancône le . Surnommé le Courrier de la Ligue, à cause de ses diverses négociations entre la maison de Lorraine et Rome[38], il fut l'un des fondateurs de l'université de Pont-à-Mousson ;

- Barthélémy Jacquet, né en 1767, mort en 1826, il a fait une donation en faveur des élèves indigents de la commune ;

- Alphonse Collé, né à Gugney-aux-Aulx le , décédé à Ménil-sur-Belvitte le , prêtre, curé de la Paroisse de Ménil-sur-Belvitte à partir du , ami de Maurice Barrès et du député des Vosges et historien Louis Madelin. Tout autant loué que décrié pour son action en faveur des soldats morts dans les combats du massif de la Chipotte. En effet, accusé de trahison, il est arrêté par les Allemands le . Le massif de la Chipotte libéré après le recul allemand du , il est cette fois-ci accusé à plusieurs reprises par les autorités françaises de dépouiller les cadavres après les avoir exhumés. En fait, il ne fait que pallier l’incurie d’un pouvoir militaire au-dessous de sa tâche de mémoire, voire de dignité, dans le traitement de ses morts et prend à témoin militaires et politiques de tous grades. Jusqu'à sa mort, il poursuivra son œuvre de commémoration qu'il décrira dans un ouvrage[39].

- Marcel Boulangé[40], né à Gugney-aux-Aulx en 1913, mort à La Croix-Valmer en 1995. Sénateur socialiste de Belfort de 1949 à 1971. Attaché de préfecture, il adhère aux Jeunes Socialistes après les émeutes du 6 février 1934, puis fonde la section de Nancy des Étudiants Socialistes. De 1942 à 1944, il assure le fonctionnement de la cellule NAP (Noyautage des administrations publiques) de la préfecture d'Épinal ;

- Pierre Houot, né en 1920, mort en 1989, membre du conseil municipal, comme adjoint à partir de 1947 puis comme maire de 1965 à 1989 ;

- Francis Gruyer[41], professeur - écrivain, né à Darney le , professeur de lettres à Dompaire, il s'établit à Gugney-aux-Aulx dans les années 1970. Sélectionné pour le prix Femina, son roman Les Ruines du soleil obtient le prix Erckmann-Chatrian en 1979 et le prix de l'Académie française au titre de la fondation Lange en 1980[42].

- Maurice Barrès évoque Gugney-aux-Aulx dans "La grande pitié des églises de France". Francis Gruyer relate ces visites et les replacent dans un contexte historique dans une vidéo : "Maurice Barrès en visite à Gugney-aux-Aulx".

Pour approfondir

Bibliographie

- Marcel Albiser, Le Guide illustré de la plaine des Vosges : Le Xaintois, tome IV

- Michel Hérold, Françoise Gatouillat, Les vitraux de Lorraine et d'Alsace, Paris, CNRS Editions, , 329 p. (ISBN 2-271-05154-1)Corpus vitrearum, Inventaire général des monuments et richesses artistiques de la France, Recensement des vitraux anciens de la France, Volume V, pp. 125-126 Gugney-aux-Aulx, église Saint-Barthélémy

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Une zone de répartition des eaux est une zone comprenant les bassins, sous-bassins, fractions de sous-bassins hydrographiques et systèmes aquifères définis dans le décret du 29 avril 1994, où sont constatées une insuffisance, autre qu'exceptionnelle des ressources par rapport aux besoins.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Gugney-aux-Aulx » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le )

Références

- [PDF]La Lorraine et ses paysages, Agence et Direction régionales de l'environnement de Lorraine

- Jurassique inférieur (-200 à -180 millions d'années).

- Trias supérieur (-230 à -200 millions d'années)

- « Fiche communale de Gugney-aux-Aulx », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines Rhin-Meuse (consulté le )

- Sandre, « le Colon »

- « SAGE Nappe des Grès du Trias Inférieur », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Thierry Koltes : Tombes celtes entre Sion et Charmes

- Jules César, La Guerre des gaules, Les Leuques sont cités comme fournisseurs de blé pour les armées romaines.

- A. Fournier, Les routes romaines.

- Idoux : Voies romaines de Langres à Strasbourg et de Corre à Charmes.

- Mém. Soc. archéol. lorr. 1897.

- Arch. de M.-et-M., E296, fol.31.

- Principale officière de l'abbesse et dame du lieu.

- De la France ancienne et moderne et de la nouvelle France, Saugrain, , 1069 p. (lire en ligne).

- Libération de Gugney-aux-Aulx le 15 septembre 1944, extrait de Robert Wasson, tué à Bocquegney par O. Gérardin

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- La vigne - Site de la communauté de communes du pays de Mirecourt et Informations orales recueillies auprès de Monsieur Paul Hag.

- Les vergers de mirabelliers - Site de la communauté de communes du pays de Mirecourt

- Photo Ji-Elle avec l'autorisation de M.-T. Bernard - Ferme musée de la Soyotte, près de Saint-Dié-des-Vosges

- La Maison de la dentelle à Mirecourt est un petit musée qui retrace l'histoire de la dentelle de Mirecourt et offre des démonstrations.

- Le Guide illustré de la plaine des Vosges, Tome IV : Le Xaintois de Marcel ALBISER fournit une description détaillée de la statuaire

- Le secteur de recrutement du Collège de dompaire.

- Inventaire : Ministère de la Culture, base Palissy.

- « Église saint Barthélémy », notice no PA00107185, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Statue du Christ en croix », notice no PM88001500, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Récits recueillis auprès de l'abbé Jacques Lalloué, curé de la paroisse des années 40 aux années 60, de l'abbé André Houot, né à Gugney-aux-Aulx et de Monsieur Paul Hag, un villageois curieux de l'histoire de son village.

- Mémoire orale, récit recueilli auprès d'André Jéhel, né à Gugney-aux-Aulx.

- Histoire de France du père Daniel, 1711, citée dans Histoire secrette de quelques personnages illustres de la Maison Lorraine de François-Antoine Chevrier, 1784

- Alphonse Collé, (abbé), La bataille de la Mortagne. La Chipotte, l’occupation, Ménil et ses environs. Paris, Librairie Emmanuel Vitte, collection La guerre de 1914. – Les récits des témoins, 1925, 287 pages http://www.crid1418.org/temoins/2011/10/08/colle-alphonse-1867-1943/

- Marcel Boulanger - Biographie sur le site du Sénat

- Francis Gruyer - Biographie

- Francis Gruyer - critiques littéraires sur Les Ruines du soleil.