Grotte des Scilles

La grotte des Scilles est un site préhistorique de Haute-Garonne. Elle fait partie des grottes de Lespugue, situées dans les gorges de la Save, sur la commune de Lespugue, en Pays Comminges Pyrénées, région Occitanie (Midi-Pyrénées), en France. Elle a été occupée principalement pendant le Magdalénien inférieur Aquitain (III) et l'Azilien. C'est aussi l'une des rares séquences stratigraphiques solutréennes connues (en 2003) dans le piémont pyrénéen. Elle a livré un « four (de type) polynésien », des pointes de sagaies de type Lussac-Angles, une lampe à huile, des aiguilles à chas…

| Coordonnées |

43° 13′ 51″ N, 0° 39′ 17″ E |

|---|---|

| Pays | |

| Région | |

| Département | |

| Commune | |

| Massif | |

| Vallée | |

| Voie d'accès |

D9g |

| Type | |

|---|---|

| Altitude de l'entrée |

~293 m |

| Longueur connue |

7,5 m |

| Période de formation | |

| Cours d'eau | |

| Occupation humaine | |

| Patrimonialité |

|

|

|

|

Situation

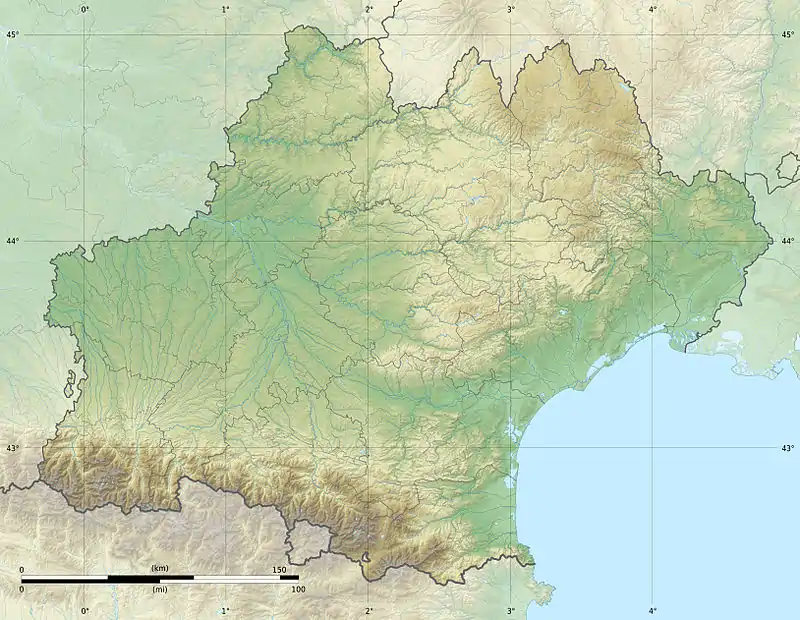

Les grottes de Lespugue se trouvent dans le sud-ouest du département de Haute-Garonne, dans les gorges de la Save, que suit la route D9g, sur la rive droite de la Save, à Lespugue. La commune de Montmaurin occupe la rive gauche. Les grottes de Montmaurin se trouvent dans les gorges de la Seygouade, à quelque 2 km à l'ouest de Lespugue[3].

La grotte des Scilles est la plus au sud sur la route D9g dans la gorge[4], à environ 750 m en amont de la grotte des Rideaux et 1 500 m de la fin des gorges de la Save.

Description

De nos jours, la large ouverture de la grotte des Scilles est pratiquement au niveau de la route et à peine quelques mètres au-dessus du niveau de la Save[5] - [n 1]. Elle se présente comme une petite salle semi-circulaire large de 5 m vers l'entrée et profonde d'environ 4 m[5]. Un petit diverticule la prolonge de 3,5 m au fond à droite. Vers l'entrée de la grotte, à 2 m de hauteur sur la gauche, s'ouvre une cheminée qui remonte au niveau supérieur jusqu'à une salle « dépourvue de sol » et dont le plafond montre une fissure que René de Saint-Périer dit communiquer avec le plateau surmontant les grottes[6].

L'extérieur de la grotte a été remblayé après les fouilles de René de Saint-Périer et le niveau du sol est de nos jours à peu près à la hauteur de la couche archéologique B. Ce remblai est peut-être dû à l'élargissement de la route qui passe de nos jours à moins de deux mètres du surplomb[6] - [n 1].

Occupation

René de Saint-Périer avait attribué l'occupation principale au Magdalénien ancien, Henri Breuil au Magdalénien III[7], Jean Clottes au Magdalénien moyen pyrénéen[8]. Pétillon et al. la replacent au Magdalénien inférieur[9] (« Magdalénien inférieur Aquitain (III) », vers 14 800 ans AP[1]), pendant le Tardiglaciaire[10]. Le Magdalénien inférieur est rare dans les Pyrénées[9].

Fouilles

La grotte des Scilles est connue localement par un petit nombre de gens. Les Saint-Périer la nomment d'après les Scilla liliohyacinthus, abondants près de son ouverture. Ils la fouillent en 1923-1924[12]. Aucune fouille n'a lieu après celles des Saint-Périer et jusqu'en 2010[6]. En 2008 Pétillon et al. publient une étude approfondie du matériel des collections[13].

Stratigraphie

Le remplissage s'étend jusqu'à environ 5 à 6 m au-delà du surplomb, où il forme un talus d'environ 4 m d'épaisseur[6]. Voir une coupe stratigraphique de la grotte dans Langlais et al. 2010, p. 8, fig. 3. De bas en haut, Saint-Périer trouve deux couches principales, A et B, et des couches intermédiaires :

- éboulis

Cette couche de 90 cm d'épaisseur, archéologiquement stérile, s'est établie à la suite d'un éboulement de la voûte[6].

- couche de sable grossier

De 90 à 100 cm d'épaisseur, cette couche contient des éléments plus gros aux arêtes émoussées. D'après Saint-Périer, ce serait un dépôt de la Save[6].

- couche B

Couche noire de 35 à 40 cm d'épaisseur ; Saint-Périer la décrit qui « s'insinuait dans toutes les anfractuosités de la roche » et s'étendait jusqu'à 2 m en avant du surplomb[6].

Il semble que les Saint-Périer l'aient fouillée sur une surface de 20 à 30 m2. Elle a livré la plupart des vestiges archéologiques trouvés dans la grotte. En 2010, Langlais et al. publient une étude poussée de ce matériel de la couche B[14].

- couche argileuse rouge

De 120 à 150 cm d'épaisseur, relativement homogène mais avec « quelques galets de quartzite altéré », elle contient aussi plusieurs poches de graviers à sa base. Comme ce type de quartzite est abondant sur le plateau sus-jacent, Saint-Périer pense que cette couche s'est déposée par ruissellement depuis le plateau via la fissure mentionnées plus haut, la salle supérieure et la cheminée[6]. Cette argile rouge n'a livré aucun outillage ou fossile, mais un foyer particulier[14] (voir dans la section suivante le « four polynésien »).

- couche A

Couche noire de 8 à 10 cm d'épaisseur, présente sur toute la largeur de la grotte et jusqu'à 1 m en avant du surplomb[14].

- terre végétale

De 20 à 30 cm d'épaisseur[14].

Fours enterrés, ou le « four polynésien » de Saint-Périer

Saint-Périer trouve dans la « couche argileuse rouge » qui surmonte la couche B, une structure de combustion en creux qu'il décrit ainsi : « fosse mesurant 1 m de longueur sur 40 cm de hauteur et 25 cm de profondeur, creusée dans l'argile, limitée au-dessus et au-dessous par des pierres calcaires plates posées côte à côte. Au pourtour de cette cavité, l'argile était rubéfiée comme sous l'action d'un feu intense […]. La fosse contenait des fragments osseux [calcinés] […] d'animaux de la taille du cheval et du bœuf. Ces os étaient plongés dans une terre de foyer très noire mélangée de charbons et de cendres ; elle ne contenait aucun […] objet d'industrie »[15]. Saint-Périer donne à cette structure le nom de « four polynésien »[14].

Les premières comparaisons ethnologiques concernant des fours enterrés en contexte paléolithique semblent avoir été effectuées à propos des structures découvertes à la grotte des Fées (Prignac-et-Marcamps, Gironde) et à la grotte des Scilles[16].

Mobilier

Matériel lithique

Le silex des outils est principalement du silex tertiaire, sourcé localement dans les Petites Pyrénées[17] - [18], mais provenant aussi de sites plus éloignés : gisements d'Audignon (en Chalosse, Landes)[19], et du Périgord .

Quelques pièces sont en silex « grain de mil »[n 2] de Saintonge[20], en silex turonien (« fumélois ») du Haut-Agenais, en flysch de Montgaillard[18] - [21], maastrichtien de Montsaunès et du Paillon[22].

Les autres silex, qui incluent une variété jaspée, sont de provenance indéterminée[23].

Pointes de sagaies et diffusion vers le sud

Les Scilles contenaient des pointes de sagaies de type Lussac-Angles, ce qui ajoute Lespugue à la courte liste des sites pyrénéens connus qui témoignent des relations entre le nord de l'Aquitaine et les régions méridionales, avec la diffusion de ces sagaies en direction du sud (Quercy, Pyrénées, région cantabrique). Dans les Pyrénées, ce sont Troubat (Hautes-Pyrénées), Marsoulas, Montconfort (Saint-Martory), Gourdan (Haute-Garonne), la Salle des Morts d'Enlène (Ariège), Montfort[n 3] (Saint-Lizier, Ariège), Canecaude (Villardonnel, Aude)[24]. Les couches correspondantes de Canecaude et d'Enlène sont datées respectivement à 14 230 ans AP et 13 940 ans AP, c'est-à-dire après le Magdalénien III ; mais Tito Bustillo aurait livré le même genre de sagaie[25] dans une couche beaucoup plus ancienne ; à El Mirón (es), elles sont datées immédiatement après le Magdalénien archaïque-Badegoulien[26] - [24].

Les Scilles ont aussi livré des pointes de sagaies à biseau simple sans rainure ; et des pointes de sagaies à base conique[27].

Lampe à huile

- Découverte et tribulations

La lampe à huile en grès de la grotte des Scilles, cassée en deux morceaux, est trouvée par les Saint-Périer dans le niveau B en avant de la grotte, à environ 1,50 m du surplomb, en 1923 (pour la base de la lampe) et 1924 (pour la partie terminale). Elle est publiée par le comte en 1926[12]. Disparue entre le décès de la comtesse (1978) et le transfert de la collection au musée d'Archéologie nationale (MAN) en 1980, elle réapparaît lors de la vente d'une collection privée rachetée par le MAN avec plusieurs autres pièces à la fin des années 1980. Citée dans plusieurs études des lampes paléolithiques[28], elle a fait l'objet de trois brèves publications[29] par Sophie Archambault de Beaune qui l'étudie plus en détail dans Langlais et al. 2010[30].

- Description

La lampe est presque complète : il ne lui manque que quelques menus éclats du bord, trop effrités pour être collectés. Elle est faite à partir d'un galet de grès rouge tendre à grain très fin légèrement micacé. Selon Saint-Périer, la pierre ressemble au grès rouge permien de la région de Brive en Corrèze ; mais cette provenance reste à confirmer[31].

Elle mesure 20 cm de long sur 10,8 cm dans sa plus grande largeur, pour une épaisseur maximum de 3,5 cm à la naissance du manche et 2 cm au niveau de la cuvette. Cette cuvette, profonde de 2,2 cm et large de 10,1 cm de diamètre, est très régulière et bordée d'une margelle bien plane. La lampe est entièrement façonnée ; des traces de piquetage sont visibles, notamment sur son revers et sur l'avers du manche. Elle a été entièrement polie pour la régulariser et les versants de la cuvette montrent des stries circulaires, peut-être dues à un abrasif intermédiaire (du sable ?). Le manche triangulaire est long de 8,5 cm , il présente quelques traits profondément incisés, assez larges et à section en U, qui sont peut-être les traces d'un décor non figuratif ; Saint-Périer y voyait la figuration possible d'une main schématisée[31].

Elle a peut-être subi un nettoyage intensif pendant les années où elle a fait partie d'une collection privée, car les traces d'action du feu mentionnées par Saint-Périer comme très nettes ne sont plus très visibles ; elles se trouvaient dans la cuvette « jusqu'à un centimètre environ au-delà de la limite de la cupule ». Il en reste encore des traces charbonneuses dans la cuvette[31].

Sur les quelque 300 lampes paléolithiques connues en 2010, seulement une trentaine sont munies d'un manche façonné bien individualisé. La typologie définie par Bastin et Chassaing (1940) donne deux types différents de lampes avec manche : celles à manche triangulaire (type la Mouthe)[31] et celles à manche « en raquette » (type Lascaux). La moitié d'entre elles sont en grès et dix sont en calcaire[32].

Aiguilles à chas

Le niveau B Magdalénien III ou IV[33] de la grotte des Scilles a livré neuf aiguilles à chas dont deux complètes[27] ; cet outil est également présent dans le niveau azilien de la grotte[11].

Conservation

Le matériel collecté est d'abord conservé au château des Saint-Périer, à Morigny (Essonne), jusqu'au décès de Suzanne de Saint-Périer († 1978), avant de rejoindre le musée d'Archéologie nationale au début des années 1980[34]. En 2008 ce musée possède 483 pièces provenant des Scilles[35]. Quelques objets sont conservés ailleurs : 15 pièces des Scilles sont au musée de Saint-Gaudens en 1993[34], en 2008 Pétillon et al. y comptent 4 pièces[35]. Le musée de Montmaurin en possède 42 pièces en 1998[6] mais 33 en 2008[35].

Protection

La grotte des Scilles fait partie de l'« Ensemble des grottes et abris préhistoriques de la vallée de la Save », classé comme monument historique depuis le . Il s'agit des grottes situées sur la parcelle cadastrale A 49[n 4], pour les sites archéologiques nos 31295-1 à 5 AP, dans le bois de Saint-Martin[2]. Le classement en monument historique n'inclut donc pas la grotte de Gouërris.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- [Allard & Jarry 1993] Michel Allard et M Jarry, « Collection R. et S. de Saint-Périer à Saint-Gaudens (Haute-Garonne) », Préhistoire ariégeoise, t. 48, , p. 47-83.

- [Beaune 1987] Sophie de Beaune, « Lampes et godets au Paléolithique » (monographie), Gallia Préhistoire, no 23 « Suppl. », (lire en ligne [sur persee]).

- [Cailhol et al. 2019] Didier Cailhol, Laurent Bruxelles, Céline Pallier, Fabien Callède, Olivier Dayrens, Francis Duranthon, Christian Salmon, Laure-Amélie Lelouvier et Marc Jarry, « De la géoarchéologie à la karstologie, le site du Castet à Montmaurin », dans Marie Laroche, Laurent Bruxelles, Philippe Galant & Martine Ambert (dir.), Paysages pour l'Homme (Actes du colloque international en hommage à Paul Ambert, Cambrières (Hérault), 15-19 octobre 2019), éd. Association culturelle des Amis de Cabrières, (lire en ligne [PDF] sur researchgate.net), p. 145-153.

- [Langlais et al. 2010] Mathieu Langlais, Jean-Marc Pétillon, Sophie de Beaune, Pierre Cattelain, François-Xavier Chauvière, Claire Letourneux, Carolyn Szmidt, Claire Bellier, Roelf Beukens et Francine David, « Une occupation de la fin du dernier maximum glaciaire dans les Pyrénées : le Magdalénien inférieur de la grotte des Scilles (Lespugue, Haute-Garonne) », Bulletin de la Société Préhistorique Française, vol. 107, no 1, , p. 5-51 (lire en ligne [PDF] sur halshs.archives-ouvertes.fr, consulté le ).

- [Pétillon et al. 2008] Jean-Marc Pétillon, Mathieu Langlais, Sophie de Beaune, François-Xavier Chauvière, Claire Letourneux, Carolyn Szmidt, Roelf Beukens et Francine David, « Le Magdalénien de la grotte des Scilles (Lespugue, Haute-Garonne). Premiers résultats de l'étude pluridisciplinaire de la collection Saint-Périer », Antiquités nationales, t. 39, , p. 57-71 (lire en ligne [PDF] sur halshs.archives-ouvertes.fr, consulté le ).

- [Saint-Périer 1926] René de Saint-Périer, « La grotte des Scilles à Lespugue (Haute-Garonne) », L'Anthropologie, vol. 36, , p. 15-40 (lire en ligne [sur gallica]).

- [Sauvet et al. 2008] Georges Sauvet, Javier Fortea, Carole Fritz et Gilles Tosello, « Échanges culturels entre groupes humains paléolithiques entre 20.000 et 12.000 BP », Bulletin de la Société Préhistorique Ariège-Pyrénées, t. 63, , p. 73-92 (lire en ligne [PDF] sur researchgate.net, consulté le ).

- [Stordeur-Yedid 1979] Danielle Stordeur-Yedid, « Les aiguilles à chas au Paléolithique » (monographie), Gallia Préhistoire, no 13 « suppl. », (lire en ligne [sur persee]).

Notes et références

Notes

- Pour voir l'entrée de la grotte des Scilles :

- Langlais et al. 2010, p. 7, fig. 2 : photo de l'entrée de la grotte des Scilles montrant le remblai et la cheminée d'accès à l'étage supérieur.

- « Grotte des Scilles au bord de la D9g », vue en caméra de rue, sur google.fr/maps, (consulté le ).

- Le silex « grain de mil » tire son nom d'un commentaire de Robert Simonnet en 1982 à propos d'une lame magdalénienne du Mas d'Azil : « abondance de fossiles discernables à l'œil nu » qui « ont l'aspect de petits grains de mil ». La formation de ce silex est liée à l'anticlinal de Jonzac en Charente-Maritime. Cette famille de silex comprend deux types : « silex de Jonzac » et « silex de Saintes ». Pour plus de détails, voir [Solène Caux & Bordes 2016] Solène Caux et Jean-Guillaume Bordes, « Le silex Grain de mil, ressource clé du Sud-Ouest de la France au Paléolithique : caractérisation pétroarchéologique et clé de détermination en contexte archéologique », Paléo, no 27, , p. 105-131 (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté le ), paragr. 2.

- Pour l'abri de Montfort, voir :

- [Octobon 1927] Commandant Octobon, « Note sur quelques objets inédits des grottes de la région pyrénéenne et du Lot », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 24, no 10, , p. 377-380 (lire en ligne [sur persee]).

- [Couraud 1985] Claude Couraud, « L'art azilien. Origine – Survivance » (monographie), Gallia Préhistoire, no 20 « suppl. », (lire en ligne [sur persee]).

- Stordeur-Yedid 1979.

- La parcelle A49, très grande (plus de 2,3 km de longueur), longe la Save depuis la chapelle Notre-Dame jusqu'à la fin des gorges de la rivière[36].

Références

- Sauvet et al. 2008, p. 77, tabl. 1 : « Cadre chronologique pour la période 20.000-12000 AP….

- « Ensemble des grottes et abris préhistoriques de la vallée de la Save », notice no PA00094369, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Les grottes de Lespugue dans les gorges de la Save, carte IGN interactive » sur Géoportail.

- Cailhol et al. 2019, p. 145 : « cartes du contexte géologique régional simplifié et des sites archéologiques » sur Montmaurin et Lespugue.

- Langlais et al. 2010, p. 6.

- Langlais et al. 2010, p. 7.

- [Simonnet 1973] Robert Simonnet, « Le Paléolithique supérieur entre l'Hers et la Garonne », dans Préhistoire et Protohistoire des Pyrénées françaises, , p. 39-44.Cité dans Pétillon et al. 2008, p. 58.

- [Clottes 1989] Jean Clottes, « Le Magdalénien des Pyrénées » (Actes du Colloque de Mayence 1987), E.R.A.U.L., no 38 « Le Magdalénien en Europe », , p. 281-360. Cité dans Pétillon et al. 2008, p. 58.

- Pétillon et al. 2008, p. 57.

- Langlais et al. 2010.

- Stordeur-Yedid 1979, p. 93.

- Saint-Périer 1926.

- Pétillon et al. 2008.

- Langlais et al. 2010, p. 8.

- Saint-Périer 1926, p. 17-18. Cité par Sophie Archambault de Beaune dans Langlais et al. 2010, p. 8.

- [Hasler et al. 2000] A Hasler, L Fabre et L Carozza, « Les foyers à pierres chauffées de Château Blanc (Ventabren, Bouches-du-Rhône, France) et du Puech d'Auzet (Millau, Aveyron, France) », Association pour la promotion de l'Archéologie en Bourgogne « Le feu domestique et ses structures au Néolithique et aux âges des métaux », , p. 37-50 (lire en ligne [PDF] sur hal-inrap.archives-ouvertes.fr, consulté le ).

- [Simonnet 1981] Robert Simonnet, « Carte des gîtes à silex des Pré-Pyrénées », dans La Préhistoire en Quercy dans le contexte de Midi-Pyrénées, vol. 1 (Congrès Préhistorique de France, Montauban-Cahors 1979), Société Préhistorique Française, (présentation en ligne), p. 308-323 ;

[Simonnet 1999] Robert Simonnet, « De la géologie à la préhistoire : le silex des Prépyrénées. Résultats et réflexions sur les perspectives et les limites de l'étude des matières premières lithiques », Paléo, no 11, , p. 71-88 (lire en ligne [sur persee]).

Cités dans Pétillon et al. 2008, p. 59. - [Barragué et al. 2001] Jean Barragué, Élisabeth Barragué, Marc Jarry, Pascal Foucher et Robert Simonnet, « Le silex du Flysch de Montgaillard et son exploitation sur les ateliers du Paléolithique supérieur à Hibarette (Hautes-Pyrénées) », Paléo, no 13, , p. 29-52 (lire en ligne [sur journals.openedition.org], consulté le ). Cité dans Pétillon et al. 2008, p. 59.

- [Normand 1986] Normand, « Inventaire des gîtes à silex de la Chalosse (1984-1985) », Bulletin de la Société de Borda, no 402, , p. 133-140.

[Bon et al. 1996] François Bon, David Chauvaud, Samuel Dartiguepeyrou, Philippe Gardère et Romain Mensan, « La caractérisation du silex de Chalosse », Antiquités nationales (Saint-Germain-en-Laye), no 28, , p. 33-38.

. Cités dans Pétillon et al. 2008, p. 59. - [Simonnet 2007] « Le silex "grains de mil". Localisation des gîtes », dans Nathalie Cazals, Jesús Emilio Gonzáles Urquijo & Xavier Terradas Batlle, Frontières naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques (Actes de la table ronde internationale de Tarascon-sur-Ariège, 11-13 mars 2004, Santander), éd. de l'université de Cantabrie, (résumé), p. 101-102.

Cité dans Pétillon et al. 2008, p. 59. - [Foucher 2007] Pascal Foucher, « Les territoires solutréens des Pyrénées-Cantabres, d'après les armatures foliacées et la circulation des matières premières », dans Nathalie Cazals, Jesús Emilio Gonzáles Urquijo & Xavier Terradas Batlle, Frontières naturelles et frontières culturelles dans les Pyrénées préhistoriques (Actes de la table ronde internationale de Tarascon-sur-Ariège, 11-13 mars 2004, Santander), éd. de l'université de Cantabrie, (résumé), p. 279-299.

Cité dans Pétillon et al. 2008, p. 59. - Simonnet 1999.. Cité dans Pétillon et al. 2008, p. 59.

- Pétillon et al. 2008, p. 59.

- Sauvet et al. 2008, p. 79.

-

- [Moure Romanillo 1975] (es) José Alfonso Moure Romanillo, Excavaciones en la cueva de Tito Bustillo (Ribadesella, Asturias) : campañas 1972 y 1974, Instituto de Estudios Asturianos, , 106 p. (ISBN 84-00-04206-9), p. 43 ;

- [Clottes 1989] Jean Clottes, « L'art pariétal du Magdalénien récent » (colóquio Internacional de Arte Prehistorica, Montemor-o-Novo, Portugal), Almansor, revista de Cultura, no 7, , p. 37-94, p. 76.

- Straus et González Morales 2005. Cité dans Sauvet et al. 2008, p. 79.

- Stordeur-Yedid 1979, p. 62.

-

Travaux citant la lampe des Scilles :

- [Bastin & Chassaing 1940] Alfred Hyacinthe Bastin de Longueville et Jean Chassaing, « Découverte d'une lampe paléolithique à Domme (Dordogne) », Bulletin de la Société préhistorique française, t. 37, nos 10-12, , p. 219-229 (lire en ligne [sur persee]). Cité dans Langlais et al. 2010, p. 37.

- [Glory 1961] André Glory, « Le brûloir de Lascaux », Bulletin de la Société d'études et de recherches préhistoriques et Institut pratique de Préhistoire, Les Eyzies, t. 10, , p. 92-97 (lire en ligne [sur persee]). Cité dans Langlais et al. 2010, p. 37.

- [Viré 1934] Armand Viré, « Les lampes du Quaternaire moyen et leur Bibliographie », Bulletin de la Société préhistorique française, , p. 517-520 (lire en ligne [sur persee], consulté en ). Cité dans Langlais et al. 2010, p. 37 et dans Bastin & Chassaing 1940, p. 227.

-

Trois publications par Sophie Archambault de Beaune mentionnent la lampe des Scilles :

- Beaune 1987, p. 208. À cette date la lampe est au MAN et n'est pas disponible pour étude ; Cette publication reprend la description de la lampe faite dans Saint-Périer 1926.

- [Beaune 2003] Sophie de Beaune, « De la domestication du feu aux premières lampes », dans L. Chrzanovski (dir.), Nouveautés lychnologiques / Lychnological news, Hauterive, Lychnoservices, (lire en ligne [PDF] sur halshs.archives-ouvertes.fr), p. 13-20.

- [Beaune 2004] Sophie de Beaune, « La technologie des hommes préhistoriques », Dossiers d'archéologie, t. 296, , p. 26-36 (lire en ligne [sur halshs.archives-ouvertes.fr], consulté le ).

- Langlais et al. 2010, p. 37-39.

- Langlais et al. 2010, p. 37.

- Langlais et al. 2010, p. 39.

- Stordeur-Yedid 1979, p. 42.

- Allard & Jarry 1993. Cité dans Langlais et al. 2010, p. 7.

- Pétillon et al. 2008, p. 58.

- « Parcelle A49 sur Lespugue », sur geoportail.gouv.fr (consulté le ). Zoomer en recul pour voir l'ensemble de la parcelle.