Grotte de La Pileta

La Grotte de la Pileta (Cueva de la Pileta en espagnol, grotte de la Piscine en français) est une grotte découverte en 1905, proche du village de Benaoján (province de Málaga), en Espagne. Elle est ornée de nombreuses peintures pariétales, datées de 20 000 ans pour les plus anciennes.

| Coordonnées |

36° 41′ 28″ N, 5° 16′ 12″ O |

|---|---|

| Pays | |

| Communauté autonome | |

| Province | |

| Localité voisine |

| Type de roche | |

|---|---|

| Signe particulier | |

| Occupation humaine |

d'environ 20 000 à 4 000 ans AP |

| Découverte |

1905 |

| Patrimonialité |

Bien d'intérêt culturel (patrimoine historique de l'Espagne) |

| Site web |

|

|

Historique

Découverte

La grotte fut découverte en 1905 par un fermier espagnol appelé José Bullón Lobato. En constatant la présence de chauves-souris proches de ses terres, il partit à la recherche de guano pour fertiliser ses cultures. C'est ainsi qu'il trouva à flanc de colline une entrée de la grotte et qu'il y découvrit les premières peintures pariétales. Il mena plusieurs excursions dans la grotte et lui donna son nom initial de Cueva de los Letreros (grotte des Panneaux en français). À partir de 1912, la grotte emprunta finalement le nom de la colline où son entrée se situe (el Cerro de la Pileta)[1].

Étude de la grotte et fouilles archéologiques

La nouvelle de la découverte de la grotte se répand progressivement dans les villages alentour. Le colonel britannique Willoughby Verner, qui réside alors dans la ville d'Algésiras, entend parler de la découverte en 1907 à l'occasion d'une visite dans le village de Jimera de Líbar.

Verner visite la grotte en 1909, 1910 et 1911. Il raconte ses visites en publiant en 1911 « Letters from Wilder Spain. A mysterious Cave »[2] dans la revue britannique The Saturday Review. Ce travail arrive rapidement entre les mains de l'abbé Henri Breuil, prêtre catholique français et préhistorien, membre de la chaire d'ethnographie historique de l'Institut de paléontologie humaine de Paris.

En 1912, Henri Breuil visite à son tour la grotte en compagnie de Verner et de trois autres experts en préhistoire et paléontologie : l'Allemand Hugo Obermaier, le Français Paul Wernert et l'Espagnol Juan Cabré. Breuil et ses collègues identifient près de cinquante dessins et symboles. À la suite de cette visite, ils publient en 1915 une monographie intitulée La Pileta a Benaojan[3] qui confirme l'intérêt archéologique de la grotte.

Toutes les expéditions menées dans la grotte se font en compagnie de Tomás Bullón, le fils du découvreur de la grotte, qui connait très bien la topographie des lieux. Il découvre d'ailleurs en mars 1924 l'entrée préhistorique de la grotte, celle encore utilisée aujourd'hui pour les visites.

En 1924, la grotte est déclarée monument architectural et artistique avec la dénomination de bien d'intérêt culturel[4]. Une porte est installée en 1926 sur cette entrée pour protéger le site.

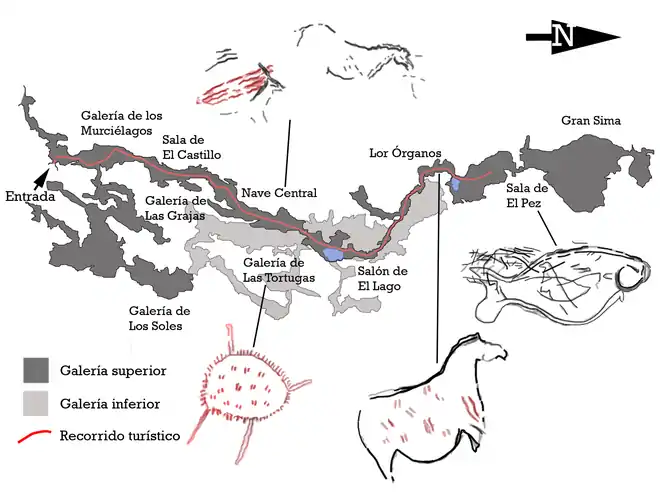

En 1933, une galerie latérale est découverte dans laquelle sont trouvés quatre squelettes humains[5]. La galerie est la plus profonde de la grotte : on y accède par un passage étroit qui donne sur un abime de 12 mètres de profondeur. Les squelettes sont dans un état de conservation relativement mauvais en raison de l'écoulement d'eau dans cette galerie. Il a pu cependant être déterminé que les restes étaient ceux d'individus jeunes, dont au moins deux étaient des femmes. Deux empreintes de mains faites avec de l'argile de la grotte ont été trouvées dans cette galerie. L'accès difficile de la galerie et l'obscurité totale laissent à penser que les quatre individus ont pu chuter et rester coincés dans la galerie. Certains avancent aussi l'hypothèse de sacrifices humains par lesquels les victimes étaient jetées vivantes dans le précipice.

Une collecte d'argent à Ronda de 165 pesetas permet l'aménagement en 1934 d'une partie de la grotte pour faciliter les visites.

En 1942 a lieu une campagne de fouilles archéologiques proche de l'entrée de la grotte (au niveau de l'Abrigos de las Vacas) avec une excavation de 8 mètres de profondeur sur 30 m2 [6]. Les fouilles ont permis de mettre au jour des ossements d'animaux et de nombreux outils en pierre, en céramique et en métal de différentes époques, allant de l'Âge du Bronze au Paléolithique. Les outils de pierre taillée datés du Paléolithique sont à ce jour les objets les plus anciens trouvés dans la grotte[7].

Une équipe réexamine la grotte en 1978, y compris les galeries nouvellement découvertes. Ils identifient 134 peintures au total, bien que certaines découvertes par Henri Breuil ne soient plus identifiables. Il convient de noter qu'il peut y avoir d'autres peintures paléolithiques, mais de nombreuses surfaces sont maintenant recouvertes de coulées stalagmitiques[8].

Occupation préhistorique

Les datations réalisées sur les peintures font remonter la plus ancienne à environ 20 000 ans AP et la plus récente à environ [9]

Les artéfacts archéologiques (pierres taillées, céramiques, ossements, pointes de flèche, etc.) trouvés durant les fouilles indiquent que la grotte a été fréquentée de la fin du Paléolithique supérieur jusqu'à l'Âge du bronze[7]. Des charbons de bois trouvés au sol ont été datés entre 2400 et environ et semblent correspondre à la dernière phase d'occupation de la grotte[9] - [10].

L'usage à caractère domestique (poteries culinaires par exemple) d'une partie des objets retrouvés et les traces de foyers à proximité de l'entrée, laisse à penser que ce secteur de la grotte a pu être habité ou servir d'abri à différentes époques.

Les objets retrouvés lors des fouilles sont conservés par plusieurs institutions : Musée de Malaga, Musée archéologique national de Madrid, British Museum ou à l'intérieur même de la grotte.

Peintures pariétales

Motifs identifiés

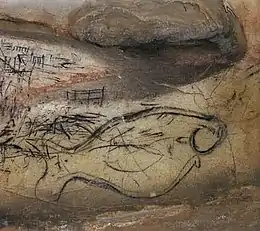

De nombreux motifs picturaux ont été identifiés dans la grotte, avec des dessins représentant diverses espèces animales (chevaux, cerfs, bouquetins ou chevreuils, aurochs, phoques, poissons, tortue)[11], des empreintes de main, des dessins géométriques (lignes, hachures, pointillés, vermiculations), des motifs astraux[12] ainsi que des dessins symboliques plus difficilement interprétables.

Certains dessins font l'objet d'hypothèses avançant l'idée qu'ils seraient des représentations symboliques de constellations, voire qu'ils constitueraient des calendriers basés sur les cycles astraux (comme par exemple le dessin intitulé Le hibou de la Pileta, parfois identifié aussi comme une tortue) ou basés sur la durée d'une grossesse humaine (de nombreux symboles font figurer 8 ou 9 hachures qui pourraient représenter le nombre de cycles lunaires d'une période de grossesse).

Datations

Les datations réalisées sur plusieurs peintures révèlent au moins trois périodes distinctes durant laquelle la grotte a été décorée[9] :

- Environ 20 000 ans AP : date obtenue sur l'auroch dessiné au charbon de bois dans le réduit dit du Sanctuaire de Breuil.

- Environ 8 800 ans AP : date obtenue sur des vermiculations dessinées dans la Salle du Lac (Salón de El Lago).

- Environ : date obtenue sur un poisson de la Salle du Poisson (Sala de El Pez).

Pigments et techniques utilisés

Trois types de pigments ont été utilisés pour les peintures, réalisées avec des enduits différents :

- Pigments rougeâtres pour les peintures réalisées à base d'argile rouge.

- Pigments jaunes pour les peintures réalisées à base d'ocre.

- Pigments noirs pour les peintures réalisées à base de charbon de bois.

Un coquillage appartenant à l'espèce Ostrea edulis et daté de l'époque gravettienne a été trouvé dans la grotte. Il présente des traces d'utilisation humaine et a pu servir de lampe à huile et/ou comme d'un réceptacle à pigment, permettant éventuellement de confectionner les peintures. Des traces de pigments jaune, rouge et de charbon noir ont été retrouvés à sa surface suggérant que les trois types de pigments ont pu être utilisés à la même époque[13].

Toutes les peintures découvertes ont été peintes sur les parties de parois dépourvues de dépôt calcaire. Autour de certaines peintures, on peut d'ailleurs observer que le dépôt calcaire a été cassé et retiré, laissant une surface plus lisse et dégagée pour le travail du peintre.

Sculpture

Durant les fouilles de 1942, une pierre sculptée et décorée a été trouvée dans une strate correspondant au Néolithique final. La pierre, d'une hauteur de 6,5 cm pour une largeur de 4 cm, évoque une forme humaine et a ainsi été dénommée la Vénus de Benaoján[14] - [15]. S'il s'agit bien de la représentation d'une femme, il pourrait alors s'agir d'une des très rares Vénus préhistoriques découvertes dans la péninsule Ibérique.

Orgues musicaux

La grotte abrite des orgues naturels présents dans différents endroits de la grotte (Sala del Pez, Salon del Lago, Los Organos). Les stalactites qui les composent sont creuses et permettent de faire résonner des sons de différentes fréquences dans la grotte lorsqu'elles sont percutées.

Il reste difficile de savoir si ces structures particulières ont pu être utilisées par les hommes préhistoriques à des fins musicales.

Depuis les années 1960, des artistes (Ringo Starr, un trio avec Rudi Wienand, Max Brumberg et Guido Falco) ont utilisé ces orgues naturels pour leurs créations musicales.

Contexte géologique

La grotte est située dans la Serranía de Ronda, dans le secteur le plus à l'Ouest de la Cordillère Bétique. Elle est très proche de la dépression de Ronda, un bassin sédimentaire formant un plateau et faisant partie du Surco Intrabético.

Le bassin sédimentaire est une formation détritique calcaire déposée au Miocène supérieur. Elle est constituée de couches horizontales d'argiles ou de limons calcaires et de calcarénites[16]. La Grotte de la Pileta se situe dans un territoire karstique riche en grottes et cavités souterraines. À seulement quelques kilomètres se trouve notamment la Cueva del Gato, une des grottes les plus grandes d'Espagne.

Faune

La grotte est l'habitat de nombreuses espèces cavernicoles.

Chauve-souris

Sept espèces de chauve-souris nichent dans la grotte :

Invertébrés

La grotte abrite aussi un grand nombre d'invertébrés troglobies, dont la subsistance dépend des biofilms microbiens se développant sur les surfaces de la grotte : scolopendres, diplopodes, insectes, crustacés et pseudoscorpions. Plus de 30 espèces d'invertébrés ont été découvertes dans la grotte.

Parmi ces espèces d'invertébrés, deux sont endémiques de la grotte. Les noms de ces deux espèces rendent hommage à José Bullón et sa famille :

- Occidenchthonius bullonorum est une espèce de pseudoscorpion de la famille des Chthoniidae[17].

Accès et visites

La grotte est aujourd'hui exploitée par les descendants de José Bullón qui limitent les groupes à 25 personnes maximum. Depuis 2017, les réservations doivent être faites à l'avance.

Afin de préserver au mieux l'environnement naturel de la grotte et notamment pour éviter le développement de biofilms chlorophylliens sur les parois, la grotte n'est pas éclairée et les visites se font avec des lampes torches et des lanternes.

Références

- (es) Henri Breuil, Antología de textos, Universidad Nacional de Educación a Distancia, (ISBN 84-922028-7-4 et 978-84-922028-7-4, OCLC 918469692, lire en ligne)

- (en) Willoughby Verner, Letters from Wilder Spain. A mysterious Cave, Londres, John Bale, Sons & Danielsson, , 468 p.

- Breuil, Henri, 1877-1961., La Pileta a Benaojan, Malaga (Espagne), (OCLC 717219107, lire en ligne)

- (es) « Decreto 527/1996, de 17 de diciembre, por el que queda delimitado el ámbito afectado por la declaración de bien de interés cultural, con la categoría de zona arqueológica, del yacimiento denominado «Cueva de la Pileta», en el término municipal de Benaoján (Málaga). », sur https://www.boe.es/, (consulté le )

- (es) José Pérez de Barradas, Esqueletos de la Cueva de la Pileta, Madrid, Actas y Memorias de las Sociedades Españolas de Antropología, Etnografía y Prehistoria, tomo XV,

- Giménez Reyna, Simeón., La cueva de La Pileta (monumento nacional), Caja de Ahorros Provincial de Málaga, (OCLC 636661145, lire en ligne)

- Universidad de Sevilla. Departamento de Prehistoria y Arqueología Cortés Sánchez, Miguel Simón Vallejo, María Dolores Martínez Sánchez, Rafael M. García Borja, Pablo Bretones García, María Dolores Ruíz Borrega, María del Pilar De la Rubia de Gracia, Juan J. Parrilla Giráldez, Rubén, El Neolítico en la Cueva de la Pileta (Benaoján, Málaga), Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación de Valencia, (OCLC 1148755671, lire en ligne)

- Lawson, Andrew J., Painted caves : palaeolithic rock art in western Europe, Oxford University Press, (ISBN 978-0-19-969822-6 et 0-19-969822-8, OCLC 816549542, lire en ligne)

- Sanchidrian Torti, Jose Luis., Dates directes pour l'art rupestre d'Andalousie (Espagne)., (OCLC 819920509, lire en ligne)

- H Valladas, « Dating French and Spanish Prehistoric Decorated Caves in Their Archaeological Contexts », Radiocarbon, vol. 55, nos 3–4, (DOI 10.2458/azu_js_rc.55.16346, lire en ligne, consulté le )

- María de Andrés-Herrero, Daniel Becker et Gerd-Ch Weniger, « Reconstruction of LGM faunal patterns using Species Distribution Modelling. The archaeological record of the Solutrean in Iberia », Quaternary International, vol. 485, , p. 199–208 (ISSN 1040-6182, DOI 10.1016/j.quaint.2017.10.042, lire en ligne, consulté le )

- (es) José Antonio López Mira, Arte rupestre Postpaleolítico en el Arco editerráneo de la Península Ibérica. Balance de 10 años de descubrimientos y estudios, Valencia, MARTÍN IMPRESORES, S. L, , 373 p. (ISBN 978-84-482-5304-2, lire en ligne)

- Miguel Cortés Sánchez, María Dolores Simón Vallejo, Arturo Morales-Muñiz et Mª Carmen Lozano Francisco, « La caverna iluminada: una singular lámpara gravetiense arroja luz sobre el arte parietal de la cueva de La Pileta (Benaoján, Málaga) », Trabajos de Prehistoria, vol. 73, no 1, , p. 115–127 (ISSN 1988-3218 et 0082-5638, DOI 10.3989/tp.2016.12166, lire en ligne, consulté le )

- Giménez Reyna, Simeon., La cueva de la Pileta, publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Málaga, (OCLC 25471016, lire en ligne)

- Navarrete Enciso, María Soledad., La Cultura de las cuevas con cerámica decorada en Andalucía Oriental., Universidad de Granada. Departamento de Prehistoria, (ISBN 84-338-0001-9 et 978-84-338-0001-5, OCLC 802456522, lire en ligne)

- (es) Natalia GONZÁLEZ HIDALGO, « Procesos de neolitización. El caso de la media montaña Subbética occidental: La Depresión de Ronda », @rqueología y Territorio nº 6, , p. 16 (lire en ligne)

- (es) Emilio Carabajal Márquez, « APORTACIONES AL CATÁLOGO DE LOS PSEUDOESCORPIONES DE ANDALUCÍA (II)(ARACHNIDA,PSEUDOSCORPIONES,CHTHONIIDAE).DESCRIPCIÓN DE TRES NUEVAS ESPECIES DE CHTHONIUS C.L.KOCH,1843DE CÁDIZ,MÁLAGA Y ALMERÍA (ESPAÑA) », Revista Ibérica de Aracnología, nº 21, , p. 89-95 (ISSN 1576-9518, lire en ligne)

- (en) Lluc Garcia, Adrià Miralles-Núñez et Toni Pérez-Fernández, « A new genus and species of cave-dwelling terrestrial isopod (Crustacea: Oniscidea: Trichoniscidae) from Southern Spain », Zootaxa, vol. 4822, no 2, , p. 257–268 (ISSN 1175-5334, DOI 10.11646/zootaxa.4822.2.7, lire en ligne, consulté le )