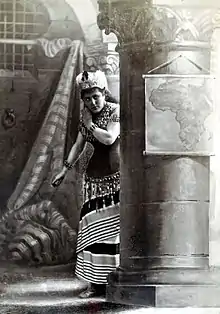

Gabrielle Krauss

Marie-Gabrielle Krauss, née le à Vienne et morte le à Paris 8e[1], est une artiste lyrique d'origine autrichienne du 19e siècle.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 63 ans) 8e arrondissement de Paris |

| Nom de naissance |

Gabriele Krauß |

| Surnom |

La « Rachel » chantante |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité |

| Tessiture |

|---|

Elle a créé de grands rôles dans des opéras d'Anton Rubinstein, Charles Gounod, Camille Saint-Saëns, Auguste Mermet, Clémence de Grandval, Errico Petrella, Antônio Carlos Gomes et Émile Paladilhe. Elle a également créé des rôles dans les premières locales de Verdi et de Wagner. Krauss a été l'une des principales soprano à l'Opéra de Paris pendant 13 ans, et a également chanté avec succès en Italie et en Russie.

Biographie

Krauss est née à Vienne, en Autriche, en 1842. Son père occupe une position honorable dans un ministère ; Elle grandit dans une famille nombreuse, dans un milieu bourgeois, simple et patriarcal. Elle montre de bonne heure du goût et de grandes dispositions pour la musique. Dès l'âge de six ans, elle répète correctement les mélodies chantées par sa sœur aînée, qui l'initie aux premiers éléments de l'art. En 1853, elle est reçue au Conservatoire de Vienne, où elle commence par étudier le piano, l'harmonie et les langues étrangères. En 1858, elle aborde le cours supérieur de chant, dirigé par Mathilde Marchesi[2] - [3].

En 1858, l'académie met à l'étude Le Paradis et la Péri, de Schumann. Durant l'une des répétitions, Clara Schumann, la veuve du compositeur se désole de l'absence de cantatrice dramatique ; on lui propose de confier l'interprétation vocale à Mademoiselle Krauss ; la jeune fille de seize ans chante le rôle à livre ouvert de façon à surprendre grandement tous les auditeurs. Après cela, elle remporte les premiers prix de piano, de chant et d'harmonie, ainsi que la grande médaille d'or, couronnement de ses sérieuses études. Gabrielle Krauss encore au conservatoire signe déjà un engagement avec l'Opéra impérial de Vienne en 1859, où elle débute le 20 juillet 1860, dans le rôle de Mathilde de Guillaume Tell de Rossini. Quatre jours après elle se montre dans celui de Berthe, du Prophète, et le 5 août dans celui d'Alice, de Robert le Diable[2].

Le 23 février 1861, elle crée le rôle de Maria dans l'opéra d'Anton Rubinstein, Die Kinder der Heide (Les Enfants de la lande), au Kärntnertor Théâtre (Théâtre de la Porte de Carinthie). Elle chante à Vienne jusqu'en 1867, dans d'autres rôles, comme celui d'Anna dans La dame blanche de Boieldieu et Valentine dans Les Huguenots de Meyerbeer.

Elle fait ses débuts à Paris, le 6 avril 1867 au Théâtre-Italien, dans le rôle de Leonora dans Il trovatore (Le Trouvère) de Verdi. Plus tard, elle y apparaît dans le rôle-titre de Lucrezia Borgia de Donizetti[2], Ginevra dans Guido et Ginevra de Halévy, et d'autres rôles tels que Donna Anna, Fidelio, Norma, Lucie, Semiramide (Sémiramis) et Gilda.

Un soir de l'hiver de 1868, Gabrielle Krauss est présentée chez Rossini par le comte Guy de Charnacé. Il l'entend chanter pour lui en allemand, l'air : Sombre forêt; Elle se fait entendre aussi dans quelques lieder de Schubert. Quand elle a fini, il se lève et lui dit en l'embrassant avec une émotion sincère : « Vous chantez avec votre âme, ma fille, et votre âme est belle »[4].

Elle crée un rôle dans Piccolino de Clémence de Grandval, le 25 novembre 1869 au Théâtre-Italien. Elle séjourne trois hivers à Paris et part pour quatre années en Italie.

À Naples, en 1872, elle crée un rôle dans Manfredo d'Errico Petrella, un opéra d'après le poème de Lord Byron, Manfred. La production est un grand succès et le compositeur reçoit la médaille d'argent de la couronne[5]. Elle crée également un personnage dans Bianca Orsini de Petrella, le 4 avril 1874 et chante dans Aida de Verdi. Le 16 février 1873, elle crée le rôle-titre dans Fosca d'Antônio Carlos Gomes lors de sa création à La Scala de Milan avec Victor Maurel. Elle crée Elsa dans la première production à Milan de Lohengrin de Wagner, le 30 mars 1873, dans laquelle Maurel chante également.

Elle revient à Paris en 1873, et chante également à Saint-Pétersbourg et à Moscou en 1874. Son "Grand Concert d'Adieu" au Théâtre du Bolchoï inclus des extraits du Stabat Mater de Rossini, une aria des Noces de Figaro de Mozart, du récitatif de Leonore et l'aria de l'acte I de Fidelio de Beethoven[6].

Halanzier, alors directeur de l'Opéra, la rappelle pour l'ouverture du nouvel Opéra de Paris. Elle chante, le 5 janvier 1875, lors de la soirée d'ouverture du Palais Garnier, dans le rôle de Rachel dans les deux premiers actes de La Juive d'Halévy, puis de nouveau le 8 janvier dans l'opéra complet. Le 5 avril 1876, elle crée le rôle-titre de la première mondiale au Palais Garnier, de Jeanne d'Arc d'Auguste Mermet. Ce n'est pas un succès et se termine après seulement 15 représentations, mais Tchaïkovski a utilisé le livret de Mermet comme l'une des sources de son opéra La Pucelle d'Orléans.

Le 20 mai 1880 a lieu, à l'Opéra, le second des Concerts historiques créés par Auguste Vaucorbeil, alors directeur de l'Opéra de Paris. Il fait exécuter La Vierge, légende sacrée, de Jules Massenet. Gabrielle Krauss et Joséphine Daram en sont les principales et « bien splendides » interprètes, selon Massenet lui-même[7].

Krauss crée aussi Pauline dans Polyeucte de Gounod, le 7 octobre 1878 ; Hermosa dans le Tribut de Zamora de Gounod, le 1er avril 1881, dirigé par Gounod, avec son air patriotique « Debout ! enfants de l’Ibérie » qui soulève un tonnerre d’applaudissement et la rencontre de Xaïma (Joséphine Daram) et d’Hermosa à la fin du troisième acte, fait « une grande impression »[8] ; Le rôle-titre dans la version révisée de Sapho de Gounod, le 2 avril 1884, sous la baguette du compositeur lui-même, Léon Melchissédec et Pol Plançon sont également dans la distribution ; et Catherine d'Aragon dans Henri VIII de Saint-Saëns, le 5 mars 1883. Elle chante le rôle-titre, dans les premières au Palais Garnier, d'Aïda, le 22 mars 1880, Gilda dans Rigoletto, le 2 mars 1885 et Dolores dans Patrie d'Émile Paladilhe, le 20 décembre 1886. Elle reste avec la troupe jusqu'en 1888, à l'exception d'une courte période en 1885-86, chantant des rôles principaux dans plus de 40 opéras.

Tchaïkovski qui l'a voit à Paris dans Der Freischütz de Weber, en 1879, écrit une critique élogieuse de sa représentation d'Agathe, tout en critiquant d'autres aspects de la production[9].

Krauss devient aussi célèbre pour son talent d'acteur que pour son chant, et elle fut populairement connue sous le nom de « La Rachel chantante »[10]. En 1876, Jean-Baptiste Faure lui dédicace sa valse-légende Stella[11].

Après sa retraite de la scène, elle continue à donner des récitals et devient enseignante. Krauss est morte à Paris en 1906, à l'âge de 63 ans.

Sa nièce, Clémentine Krauss, danseuse au Ballet de l'Opéra impérial de Vienne et plus tard actrice et chanteuse d'opérette, est la mère du chef d'orchestre Clemens Krauss[12].

Premières

Les rôles d'opéra que Krauss a créés sont :

- 1861 : Maria dans Die Kinder der Heide d'Anton Rubinstein, Kärntnertor Theatre, Vienne, 23 février.

- 1869 : rôle dans Piccolino de Clémence de Grandval, au Théâtre-Italien, Paris, 25 novembre.

- 1872 : rôle-titre dans Fosca de Antônio Carlos Gomes, La Scala, Milan, 16 février.

- 1874 : rôle dans Bianca Orsini d'Errico Petrella, Naples, 4 avril .

- 1876 : rôle-titre dans Jeanne d'Arc d'Auguste Mermet, Opéra de Paris, 5 avril .

- 1877 : Sélika dans L'Africaine de Giacomo Meyerbeer, première au Palais Garnier avec Jean Lassalle sous la direction de Charles Lamoureux.

- 1878 : Pauline dans Polyeucte de Charles Gounod, Opéra de Paris, 7 octobre .

- 1881 : Hermosa dans Le tribut de Zamorade de Charles Gounod, Opéra de Paris, 1er avril .

- 1883 : Catherine d'Aragon dans Henry VIII de Camille Saint-Saëns, Opéra de Paris,5 mars .

- 1884 : rôle-titre dans Sapho (version révisée) de Charles Gounod, Opéra de Paris, 2 avril .

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Gabrielle Krauss » (voir la liste des auteurs).

- Acte de décès à Paris 8e, n° 35, vue 5/31.

- Guy de Charnacé, Les étoiles du chant : Gabrielle Krauss, Paris, Plon, (lire en ligne).

- (en) Grove's Dictionary of Music and Musicians, 5th ed (1954), Vol. IV, p. 838: Krauss, Gabrielle

- T. Faucon, Le nouvel Opéra : monument, artistes, Paris, Michel Lévy frères, , 339 p. (lire en ligne), p. 244.

- Grove Dictionary of Music and Musicians, 5th ed (1954), Vol. VI, p. 690: Petrella, Enrico

- (en) Tchaikovsky Research

- Jules Massenet, Mes souvenirs (1848-1912), Paris, L. Lafitte, , 352 p. (lire en ligne), p. 127.

- Gérard Condé, « L’ultime opéra de Gounod », sur http://www.bruzanemediabase.com/fre, (consulté le ).

- (en) Tchaikovsky Research

- (en) Grande Musica

- Stella (Faure, Jean-Baptiste) sur IMSLP

- (en) Bach Cantatas

Bibliographie

- Guy de Charnacé, Les étoiles du chant : Gabrielle Krauss, Paris, Plon, (lire en ligne).

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- (en) Grove Music Online

- (en) MusicBrainz

- (en + de) Répertoire international des sources musicales

- Ressource relative au spectacle :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Portraits de Gabrielle Krauss lire en ligne sur Gallica