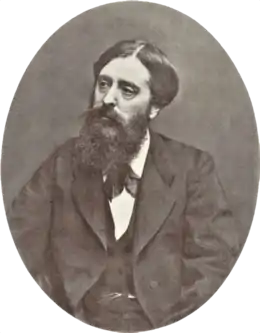

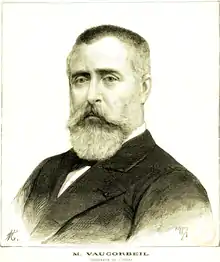

Auguste Vaucorbeil

Auguste Emmanuel Veaucorbeille, dit Vaucorbeil, né à Rouen le et mort dans le 8e arrondissement de Paris le , est un compositeur et administrateur français.

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 62 ans) 8e arrondissement de Paris |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Auguste Emmanuel Veaucorbeille |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activité |

| Mécène | |

|---|---|

| Maître | |

| Genre artistique | |

| Distinction |

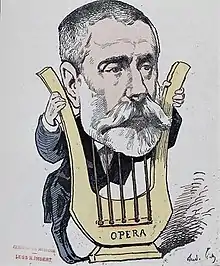

Compositeur de musique de chambre et de deux opéras, il a été directeur de l'Opéra Garnier de 1879 à sa mort[1].

Biographie

Fils de Louis Bazile Veaucorbeille dit Ferville (1784-1864)[2] - [3], comédien très connu et très apprécié, presque illustre, en son temps, qui fut pendant si longtemps le pensionnaire du Gymnase, et de Julie Esther Léonard, également actrice[4] , Vaucorbeil a eu, de bonne heure, le gout de la musique. Entré au Conservatoire, en avec une bourse de la reine Marie-Amélie, il y étudie pendant sept ans sous Luigi Cherubini[5].

Après avoir quitté le conservatoire, il a gagné sa vie en donnant des leçons de chant et en composant des chansons d’art. Ses capacités furent prises au sérieux, puisqu’il remplit pendant quelque temps les fonctions de professeur adjoint. Plus tard, il se livra très activement à la composition et toucha, sans succès bien marqué, à tous les genres : symphonies, musique de chambre, mélodies, suites pour piano, chœurs, cantates, etc[6]. Il publia plusieurs recueils de mélodies et écrivit un grand nombre d’œuvres symphoniques.

Musicien de talent et de conscience, il aborda la scène de l’Opéra-Comique, en , en faisant jouer un ouvrage en trois actes, Bataille d’amour, dont le livret était de Victorien Sardou et Karl Daclin, œuvre qui n’était pas sans mérite, mais qui manquait de chaleur et de charme. Sa symphonie dramatique, la Mort de Diane, est plus appréciée des connaisseurs. Interprétée en au Conservatoire, par Gabrielle Krauss, elle est restée au répertoire de la Société des concerts. Il écrivit aussi la partition d’un grand opéra, Mahomet, paroles de Pierre-Henri de Lacretelle[6], qu’il ne parvint pas à faire représenter. Du reste, il abdiqua toute espérance d’auteur en acceptant la direction de l’Opéra[3].

Après avoir été nommé commissaire du gouvernement près les théâtres subventionnés depuis et inspecteur général des Beaux-Arts, depuis , il fut nommé, en , directeur de l’Opéra Garnier, où il succéda à Olivier Halanzier-Dufresnoy, techniquement moins fort en musique, mais peut-être administrateur plus habile et plus pratique. On attendait beaucoup de lui et sa direction n’a pas été sans honneur et sans prestige[6]. Son passage à l’Opéra, pour n’avoir pas été de longue durée, n’en a pas moins été marqué par l’apparition d’œuvres nombreuses et importantes : c’est lui qui a donné le Polyeucte de Charles Gounod, Aïda, Françoise de Rimini d’Ambroise Thomas, le Comte Ory, le Tribut de Zamora, Henry VIII de Saint-Saëns, Sapho de Jules Massenet ; comme ballets, la Korrigane, de Charles-Marie Widor, la Farandole, de Théodore Dubois, Namouna, d’Édouard Lalo. Au moment où la maladie qui devait l’emporter l’a saisi, il mettait en scène le Tabarin, d’Émile Pessard, et le ballet des Deux Pigeons d’André Messager[3].

Une fois entré dans ses nouvelles fonctions, il se mit à l’œuvre avec courage et finit par prendre un grand ascendant sur son personnel. Soit au foyer, soit dans sa petite loge sur la scène, il suivait avec un soin jaloux toutes les études et les moindres répétitions[3]. Plus que ses précurseurs, il intervenait dans les préparations et les études des œuvres musicales destinées au public de l’Opéra. Il se souvenait toujours trop constamment peut-être que lui aussi était compositeur. Sa prétention était de diriger le chef d’orchestre, les musiciens, les choristes, les chanteurs, les auteurs eux-mêmes. Très autoritaire de tendance, très autocrate par tempérament, il n’avait cependant pas la décision et l’énergie nécessaires au commandement absolu. C’était, en somme, un caractère complexe et singulier, ou l’indécision se mêlait à l’entêtement, et la violence à la faiblesse. Fort galant homme, du reste, et très désireux d’être toujours fidèle aux lois de la plus stricte justice[6].

En dépit d’une compétence indéniable en matière de musique dramatique, son gout n’était pas toujours très sûr et très pur. Il avait des manières de voir ou d’entendre toutes personnelles et qui ressemblaient à ce qu’on appelle familièrement des « toquades ». Très convaincu et très consciencieux, quand il se trompait c’était de la meilleure foi du monde. Il lui est arrivé d’obliger ses artistes à rompre avec la tradition, dans l’exécution de telle ou telle œuvre, mais c’était toujours au nom de la tradition elle-même. Il se croyait, très sincèrement, l’unique et le vrai dépositaire de la volonté des maitres défunts et il eût volontiers démontré aux maitres vivants qu’il connaissait mieux leurs intentions qu’eux-mêmes ne les connaissaient[6].

C’est ainsi qu’il a toujours obligé les artistes de l’Opéra à ralentir les « mouvements », manie qu’il a poussée à l’extrême dans l’exécution de certains chefs-d’œuvre, comme les Huguenots, par exemple, et surtout Don Juan. Si on lui résistait, il s’emportait ; et cependant, bizarrement, il avait toujours l’air hésitant et faisait sans cesse mine de consulter tout le monde[6].

Rossini avait honoré d’une estime toute particulière Vaucorbeil, qui a collationné et révisé, avec un soin pieux, les œuvres posthumes de l’illustre maitre, éditées par la Société de publications périodiques[3].

Il avait été élu à plusieurs reprises président de la Société des compositeurs de musique et avait été fait officier de la Légion d’honneur[4].

Il était le quarante-sixième directeur de l’Académie de musique[3]. S’étant ruiné pour résorber le déficit de l'Opéra Garnier, il est mort, avant la fin de son mandat[7] - [8], d’une inflammation intestinale dont il souffrait depuis quelque temps avant sa mort. Lors de ses funérailles, à l’église Saint-Philippe-du-Roule, le chœur et l’orchestre de l’Opéra de Paris ont interprêté le Requiem de Mozart, la Marche funèbre d’Eroica de Beethoven et le Qui tollis de la Petite messe solennelle de Rossini chantée par Gabrielle Krauss et Renée Richard. Le cortège funèbre s’est ensuite dirigé vers le cimetière de Montmartre, où il a été inhumé dans le tombeau familial.

Il avait épousé Anna Sternberg (1845-1898), éminente chanteuse à la Monnaie brièvement parue à l’Opéra, qui, jusqu’à la fin, lui a prodigué ses soins[3]. Il est le grand-père du réalisateur Max de Vaucorbeil.

Jugements

« Grand, distingué, presque beau avec sa longue barbe tombant droit, son profil noble et ses yeux d’une extrême douceur, M. Vaucorbeil était plus courtois qu’aimable et plus sympathique que séduisant. On l’a quelquefois entendu s’emporter contre le personnel de l’Opéra et sortir, comme directeur, des bornes de la modération ; hors de ses fonctions, il était toujours correct et bienveillant.

Au fond, c’était un timide : et sa timidité se traduisait quelquefois par une apparente froideur un peu troublante ; un des symptômes de cette timidité, obsédante et tyrannique, c’était une fatigante hésitation dans la parole. M. Vaucorbeil s’exprimait très doucement trop doucement, sauf quand il était irrité : il répétait les mots et avait rarement le terme précis et la phrase nette. On eût dit un bègue délivré de son infirmité par quelque ingénieux traitement.

Sa carrière a été réellement honorable, et sa vie est restée digne. On n’occupe pas le poste éminent de directeur de l’Opéra et on ne remplit pas d’aussi délicates fonctions sans mécontenter bien du monde et faire naitre quelques inimitiés. Nul, cependant, ne refusera de rendre justice au caractère intime d’un administrateur et d’un artiste, pour tout le moins intègre et convaincu. »

Œuvres

- Bataille d'amour, opéra-comique en trois actes sur un livret de Victorien Sardou et Karl Daclin. Il a été créé le à Opéra-Comique (Salle Favart) à Paris.

- La Mort de Diane, une cantate développée pour chœur et soprano, livret de Pierre-Henri de Lacretelle. Il a été créé à Paris par la Société des concerts du conservatoire le avec Gabrielle Krauss dans le rôle-titre.

- Mahomet, un opéra en quatre actes sur un livret de Pierre-Henri de Lacretelle. Il n'a jamais été représenté. Cependant, des extraits de ce travail ont reçu des commentaires favorables lorsqu'ils ont été donnés à la Société des Concerts en 1877, encore une fois avec Gabrielle Krauss comme soprano principale.

Notes et références

- Voir fiche BNF.

- Acte de décès n° 1394 (vue 18/31). Archives en ligne de la Ville de Paris, état-civil du 19e arrondissement, registre des décès de 1864.

- « M. Vaucorbeil », Le Monde illustré, vol. 55, no 1441, , p. 292 (lire en ligne, consulté le )

- Archives nationales, « Cote LH/2681/86 », sur Base Léonore (consulté le ).

- On prétend que Cherubini disait de lui « Il ira loin ; car l’inspiration ne le distrait pas de son travail », sans qu’il soit possible de savoir si, dans sa bouche, c’était un compliment ou une satire.

- « Mort du directeur de l’académie nationale de musique », Le Matin, no 252, , p. 1 (lire en ligne, consulté le )

- « Notice nécrologique », Le Figaro, no 308, , p. 1 ([bpt6k279107h/f1 lire en ligne] sur Gallica, consulté le ).

- Éric Chol, « Le Grand Air de la finance », L’Express, , p. 1 (lire en ligne, consulté le ).

Liens externes

- Ressources relatives à la musique :

- Ressource relative à la recherche :

- Ressource relative aux beaux-arts :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :