Francis Pélissier

Francis-Maurice Pélissier, dit Francis Pélissier, né le dans le 18e arrondissement de Paris et mort le à Mantes-la-Jolie, est un coureur cycliste français.

| Nom de naissance |

Francis Maurice Pélissier |

|---|---|

| Naissance | |

| Décès |

(à 64 ans) Mantes-la-Jolie |

| Sépulture | |

| Nationalité |

|

|

3 championnats Classiques Paris-Tours 1921 Bordeaux-Paris 1922 et 1924 2 étapes de grand tour Tour de France (2 étapes) |

Blessé pendant la Première Guerre mondiale et décoré de la Croix de guerre, il commence sa carrière professionnelle en 1919. Il compte à son palmarès trois titres de champion de France sur route, en 1921, 1923 et 1924, deux victoires sur Bordeaux-Paris en 1922 et 1924, et un succès sur Paris-Tours en 1921. Également spécialiste de cyclo-cross, il remporte le Critérium international en 1926. La même année, il s'affirme parmi les meilleurs routiers mondiaux en gagnant le Critérium des As puis le GP Wolber.

Il ne termine qu'un seul des six Tours de France auxquels il participe, se classant 23e en 1923, l'année où son frère, Henri Pélissier, remporte le classement général. Vainqueur de deux étapes lors de ses six participations, Francis Pélissier y évolue dans l'ombre de son frère et se montre solidaire avec lui lors de ses différents abandons, comme sur le Tour 1924 où le journaliste Albert Londres recueille leur témoignage dans un café de Coutances, donnant naissance à la légende des « forçats de la route ».

Surnommé « le Grand » ou « le Sorcier de Bordeaux-Paris », Francis Pélissier devient directeur sportif à la fin de sa carrière de cycliste, d'abord pour le compte de l'équipe Mercier avant la Seconde Guerre mondiale, puis au sein de la formation La Perle de 1946 à 1955. Pendant une vingtaine d'années, il dirige de célèbres coureurs comme le Suisse Hugo Koblet et découvre de nouveaux talents comme Jacques Anquetil, à qui il fait signer son premier contrat professionnel en 1953, à seulement 19 ans. Son frère cadet, Charles Pélissier, est également coureur cycliste.

Biographie

Jeunes années

Francis-Maurice Pélissier[1] naît le dans le 18e arrondissement de Paris. Il est le quatrième d'une famille de cinq enfants[Note 1]. Sa mère, Élisa-Augustine Cas, originaire de Revin dans les Ardennes, est orpheline et travaille un temps comme serveuse dans un café de la rue Ramey à Paris, avant de rencontrer son mari[2]. Jean Pélissier, originaire de Polminhac dans le Cantal, arrive dans la région parisienne à l'âge de 13 ans, où il travaille dans un premier temps comme vacher dans une ferme de Levallois, avant de s'installer à son compte, au no 10 de la rue Mesnil à Paris, à la « Vacherie de l'Espérance »[3]. Francis et ses frères séjournent parfois à Polminhac, chez leur grand-mère paternelle, pendant les vacances, et participent le reste du temps aux travaux de la ferme[4].

Encouragé par son frère aîné Henri qui commence sa carrière chez les amateurs, Francis se passionne lui aussi pour le cyclisme, en cachette, car son père réprouve les compétitions de ce sport. Il assiste notamment au départ de son frère sur le Tour de France des Indépendants en 1910[5]. Parallèlement au travail à la laiterie, puis au garage que son père tient à partir de 1912, Francis Pélissier s'entraîne régulièrement à bicyclette. Sur l'invitation d'un ami, il dispute sa première course en , le championnat de l'Alimentation, organisé par l'Association Sportive de la Boucherie et ouvert aux non-licenciés. Sur le parcours de Montgeron à Melun et retour, il se classe premier[6]. En 1913, il rejoint la Société sportive de Suresnes et sur la classique Bordeaux-Paris, il figure parmi les entraîneurs de Louis Mottiat, le vainqueur de la course. Sa saison est néanmoins contrariée par une angine, puis la scarlatine. Il court pour le Club athlétique de la Société générale en 1914 et obtient des résultats notoires. Il prend la deuxième place du championnat de France de cyclo-cross derrière Eugène Christophe, sextuple vainqueur de l'épreuve, puis se classe également deuxième de Paris-Évreux derrière Charles Mantelet, coureur du Vélo Club de Levallois[7].

Première Guerre mondiale

Francis Pélissier est ajourné par le conseil de révision au début de la Première Guerre mondiale : il souffre d'une fracture de la clavicule droite, cassée quelques semaines plus tôt sur une course d'amateurs à Meaux. À la demande de son père, qui n'a pas besoin de lui au garage, il assure le remplacement de l'un de ses amis, gérant d'une brasserie du boulevard Flandrin, qui vient d'être mobilisé[8]. Francis Pélissier est finalement affecté au 24e régiment d'infanterie en où il officie en tant qu'agent de liaison cycliste. Son frère Jean meurt au combat près de Sainte-Menehould en , touché par un éclat d'obus à la carotide[9] - [10]. En , alors que sa compagnie se trouve dans le fort de Vaux, près de Verdun, Francis Pélissier est pris dans un bombardement. Blessé à la main, il sauve la vie de son capitaine qui gît inconscient et le transporte sur près de 500 mètres jusqu'à une ambulance. Ce fait d'armes lui vaut de recevoir la Croix de guerre[8].

Il connaît lui aussi plusieurs blessures dans la suite de ce conflit : il se fracture la clavicule gauche en tombant à vélo dans un trou d'obus, puis en , il est touché par un tir de mitraillette à proximité de Saint-Quentin. La balle traverse son corps mais ne touche aucun organe vital. Après trois mois d'hospitalisation, il est affecté au 2e régiment d'artillerie, à Rouen, puis à la fin de la guerre comme cycliste au gouvernement militaire de Paris, où Alphonse Baugé rassemble d'anciens coureurs. Il y retrouve notamment son frère Henri[8].

Premiers succès (1919-1920)

Francis Pélissier signe sa première licence professionnelle en 1919. Les fabricants de vélo doivent faire face à d'importantes difficultés financières à la sortie de la guerre et ne sont plus en mesure de parrainer une équipe. Plusieurs entreprises décident alors de créer une équipe commune, le consortium La Sportive, qui équipe la plupart des coureurs professionnels et supporte leurs salaires. Le , Francis Pélissier participe à son premier Paris-Roubaix. À partir de Breteuil, après 112 kilomètres de course, les conditions météorologiques s'aggravent et les coureurs doivent affronter une violente chute des températures ainsi qu'un fort vent du nord. Plusieurs d'entre eux sont lâchés à l'arrière et certains favoris abandonnent[11]. À la sortie de Saint-Pol-sur-Ternoise, un groupe de neuf coureurs dans lequel figure Francis prend la tête. Après Cambrin, il lance une attaque avec son frère Henri. Un temps isolés à l'avant, ils sont rejoints par Philippe Thys. Francis Pélissier finit par lâcher prise, victime d'une fringale, tandis que Honoré Barthélémy rejoint à son tour la tête de la course. À l'arrivée à Roubaix, Henri Pélissier franchit la ligne en vainqueur devant Thys et Barthélémy, tandis que Francis Pélissier prend la sixième place[12] - [13].

Au mois de mai suivant, il joue un rôle clé dans la victoire de son frère sur Bordeaux-Paris. Il figure en effet parmi les entraîneurs à vélo qui prennent la course à partir d'Orléans. Francis Pélissier assure un rythme soutenu jusqu'à l'arrivée au Parc des Princes, au point que les autres entraîneurs du coureur ne peuvent suivre. Louis Heusghem, deuxième de la course, concède finalement un retard d'une demi-heure sur le vainqueur[14]. Après avoir pris la troisième place de Paris-Bruxelles, il participe au Tour de France. Les frères Pélissier s'y distinguent : Henri gagne la deuxième étape à Cherbourg devant Francis, puis Francis gagne l'étape suivante à Brest devant Henri. Au début de la quatrième étape, en direction des Sables-d'Olonne, les favoris lancent une attaque en vue de distancer Henri Pélissier qui s'est arrêté pour retirer son imperméable et resserrer sa direction. Francis suit un temps le rythme des hommes de tête, mais finit par lâcher prise pour se classer finalement dix-septième. Retardé, Henri Pélissier doit céder la première place du classement général à Eugène Christophe. Le lendemain, les deux frères abandonnent, malgré l'insistance de leur directeur sportif[15] - [16].

En fin de saison, Francis Pélissier obtient plusieurs succès. Il remporte Paris-Nancy avec vingt minutes d'avance sur Robert Gerbaud[17], puis gagne le Prix René Pottier, organisé par le Vélo Club de Levallois, devant Eugène Philippe et Marcel Godard[18]. Il gagne enfin Paris-Dijon, puis se classe deuxième du Circuit du Morvan derrière son frère, et quatrième du championnat de France au début du mois d'octobre, également remporté par Henri Pélissier sur un parcours de 100 kilomètres derrière entraîneurs[17].

En 1920, Francis Pélissier domine notamment le Grand Prix de Provence en remportant la première, la troisième et la quatrième étape en plus du classement général[19]. Il participe à son deuxième Tour de France, mais abandonne dès la troisième étape, souffrant d'un début de pneumonie[20]. Avec son frère Henri, ils s'imposent dans Paris-Metz, une épreuve courue par équipe de deux, devant le duo Romain Bellenger-Robert Jacquinot[21]. Bien que professionnels, ils disputent en octobre le challenge de l'Union vélocipédique de France, une épreuve contre la montre de 50 kilomètres par équipes sous les couleurs du Club athlétique des sports généraux. Associés à Charles Lacquehay et Marcel Godard, deux autres coureurs professionnels, ils sont devancés au classement général par les amateurs du Vélo Club de Levallois[22]. En novembre, Francis Pélissier conclut sa saison en remportant le Prix du cinquantenaire, disputé sur un parcours de 175 kilomètres autour de Lyon, avec plus de vingt minutes d'avance sur Gabriel Figuet[23].

Champion de France (1921)

Les frères Pélissier réalisent le doublé sur Paris-Roubaix 1921. Henri s'impose, deux ans après son premier succès dans l'épreuve, devant Francis. Les deux hommes passent à l'attaque dans la côte de Doullens et seul le Belge René Vermandel est en mesure de les suivre. Henri place une nouvelle accélération dans la traversée de Hem et Francis protège alors la fuite de son frère en marquant Vermandel pour finalement se classer deuxième[24]. Il remporte ensuite sa première victoire sur une classique en gagnant Paris-Tours, dans des conditions météorologiques éprouvantes. Dès la sortie de Bonneval, après une cinquantaine de kilomètres de course, le peloton affronte de fortes chutes de neige. À chaque point de contrôle, alors que les abandons se multiplient, les coureurs s'arrêtent prendre un bain de pieds chaud. À Vendôme, Francis Pélissier se retrouve en tête avec les Belges Louis Mottiat et Albert Dejonghe et alors que ce dernier est définitivement distancé après une crevaison, Eugène Christophe rejoint les hommes de tête. Pélissier tente de s'échapper à plusieurs reprises. Il y parvient à la sortie de Chinon et compte jusqu'à quatre minutes d'avance, mais une crevaison le retarde et ses rivaux le dépassent. Tenant une forme supérieure à ses rivaux, Francis Pélissier rejoint la tête de course à Azay-le-Rideau et se détache définitivement pour s'imposer en solitaire à Tours, avec plus d'une minute d'avance sur Mottiat et Christophe[25].

Au mois de juin, le championnat de France se dispute sur 100 kilomètres de Versailles à Rambouillet, avec entraîneurs, et rassemble dix-neuf concurrents. Francis et Henri Pélissier attaquent dès le départ et seuls Romain Bellenger, Honoré Barthélémy et l'amateur Robert Grassin[Note 2] sont en mesure de les suivre. À Rambouillet, les frères Pélissier distancent leurs concurrents sur une nouvelle attaque, et Francis profite de la crevaison d'Henri pour franchir la ligne d'arrivée en premier et remporter son premier titre de champion de France[26].

Première victoire sur Bordeaux-Paris (1922)

Francis Pélissier change d'équipe en 1922. Son frère Henri entre en conflit avec Alphonse Baugé, directeur du consortium La Sportive, au sujet de sa rémunération. Les deux frères sont rejetés par toutes les grandes marques affiliées au consortium et s'engagent finalement avec la modeste équipe J.B. Louvet. Sous ses nouvelles couleurs, Francis Pélissier se classe tout d'abord troisième du Tour des Flandres derrière ses coéquipiers Léon Devos et Jean Brunier, puis deuxième de la course de côte du mont Agel[27].

Alors que son directeur sportif René Maisonnas refuse de l'engager sur Bordeaux-Paris, préférant qu'il tienne comme les années précédentes le rôle d'entraîneur pour Henri, Francis Pélissier insiste et prend finalement le départ de la classique la plus longue de la saison. Bien qu'il s'agisse de sa première participation en tant que coureur, il se présente lui-même comme l'un des favoris de la course. Il assume ce statut en faussant compagnie aux huit autres coureurs qui formaient le groupe de tête dans la traversée de Tours. Il creuse très vite un écart important avec ses concurrents et possède déjà cinq minutes d'avance sur le Belge Louis Mottiat à Orléans. Dès lors, il maintient son avance, en profitant notamment du travail de ses entraîneurs, parmi lesquels Oscar Egg, Achille Souchard et son jeune frère Charles Pélissier. Il s'impose finalement avec près de huit minutes d'avance sur Mottiat, au terme des 589 kilomètres de course[28] - [29].

Au cours de la saison, Francis Pélissier se classe aussi troisième du Circuit de Paris, puis deuxième de Paris-Nancy, deux épreuves remportées par Henri[30] - [31]. En septembre, il est victime d'un malaise à l'entraînement. Le médecin généraliste qui l'ausculte diagnostique une grave maladie du cœur. Alité, il pense devoir mettre un terme à sa carrière avant que la consultation d'un autre spécialiste ne le rassure pleinement son état de santé : le rythme cardiaque de Francis Pélissier est inférieur à la normale mais il est compatible avec la pratique du cyclisme. Ces quelques semaines d'arrêt l'empêchent néanmoins de défendre son titre de champion de France[28].

Second titre de champion de France (1923)

Francis Pélissier fait de Bordeaux-Paris, où il souhaite remporter une deuxième victoire consécutive, son objectif principal de la saison. Pour cette épreuve, son directeur sportif René Maisonnas passe un contrat avec les Galeries Lafayette, dont les camions doivent transporter le matériel de secours des coureurs de l'équipe. Plus encombrants que les voitures utilisées traditionnellement, ces camions ne peuvent suivre le rythme de la course et Francis Pélissier doit attendre plusieurs minutes avant d'être dépanné à chaque fois qu'il est victime d'une crevaison. L'incident se reproduit à sept reprises au cours de l'épreuve et Pélissier perd ainsi toutes ses chances de victoire. Il se classe finalement deuxième, à seulement six minutes d'Émile Masson. À l'issue de la course, les frères Pélissier décident de quitter l'équipe J.B. Louvet. Ils sont rappelés par leur ancien directeur sportif Alphonse Baugé, qui les engage au sein de la formation Automoto à la condition qu'ils courent le Tour de France[32].

Sur le Tour, Francis Pélissier effectue de bons débuts : après cinq étapes, il occupe la cinquième place du classement général. Mais dans l'étape suivante, entre Bayonne et Luchon, il est renversé par une voiture alors qu'il attend son frère Henri qui se désaltère dans la montée du col du Tourmalet. Il doit alors réparer seul son vélo, conformément au règlement de l'époque, et ne rejoint l'arrivée que trois heures après le vainqueur de l'étape Jean Alavoine. Il se met ensuite au service d'Henri qui endosse le maillot jaune dans les Alpes et s'impose finalement à Paris. Francis se classe quant à lui vingt-troisième de ce Tour de France, avec un retard de 9 h 43 sur son frère[33].

En août, il remporte son deuxième titre de champion de France, disputé contre-la-montre sur 100 kilomètres autour de Versailles et sans entraîneurs. Il s'impose avec près de quatre minutes d'avance sur Romain Bellenger et près de cinq sur Henri Pélissier[34] - [33].

Deuxième succès sur Bordeaux-Paris et troisième titre de champion de France (1924)

Francis Pélissier remporte un deuxième succès sur Bordeaux-Paris en 1924. Il ne s'y présente pourtant pas au meilleur de sa condition physique et peine à suivre les hommes de tête, dont le tenant du titre Émile Masson. C'est pourtant Pélissier qui attaque le premier dans la côte de Dourdan, au moment où ses frères Henri et Charles, qui figurent parmi les entraîneurs de Francis sur cette course, prennent leur relais[Note 3]. Masson le rattrape puis le distance dans la côte de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, mais Pélissier le rejoint au bénéfice d'une crevaison. Ce dernier prend un avantage décisif dans la traversée de Buc et malgré quelques incidents techniques, conserve près de deux minutes d'avance à l'arrivée au Parc des Princes[35].

Sur le Tour de France, Francis et Henri Pélissier abandonnent à Coutances, au cours de la troisième étape entre Cherbourg et Brest, donnant naissance à l'un des épisodes les plus marquants de l'histoire du Tour, celui des « forçats de la route ». Henri Pélissier s'insurge contre les commissaires qui menacent de le pénaliser : il est accusé d'enfreindre le règlement en se délestant en cours d'étape d'un des deux maillots qu'il porte pour lutter contre le froid, les départs ayant lieu de nuit. Les deux hommes se réfugient au Café de la Gare en compagnie d'un troisième coureur, Maurice Ville. Ils sont rejoints par le journaliste Albert Londres, qui recueille leurs déclarations dans un article paru dans Le Petit Parisien et dont les retombées sont immédiates. Les frères Pélissier profitent de cette tribune pour fustiger l'organisation d'une épreuve qu'Henri compare à « un chemin de croix »[36]. Ils mettent également à jour les pratiques dopantes qui courent au sein du peloton. Ainsi Henri déclare : « Nous souffrons du départ à l'arrivée. Voulez-vous voir comment nous marchons ? [...] Ça, c'est de la cocaïne pour les yeux, ça c'est du chloroforme pour les gencives. », tandis que Francis affirme : « nous marchons à la dynamite »[37] - [38].

En août, Francis Pélissier gagne la première étape et le classement général du Tour du Pays basque[39], puis conserve son titre de champion de France avec plus de cinq minutes d'avance sur Henri. Il remporte cette épreuve pour la troisième fois de sa carrière, égalant ainsi la performance d'Octave Lapize[40].

Succès majeurs et maillot jaune du Tour de France (1925-1927)

L'année 1925 est une saison vierge de succès pour Francis Pélissier, qui obtient son meilleur résultat sur le championnat de France : bien qu'il ne conserve pas son titre, il se classe deuxième derrière Achille Souchard[41]. Il connaît un nouvel abandon sur le Tour de France. Deuxième de la première étape au Havre derrière Ottavio Bottecchia, il perd 14 minutes dans l'étape suivante en attendant son frère Henri Pélissier. Il se maintient pourtant à la septième place du classement général avant la huitième étape Bayonne-Luchon, la première dans les Pyrénées. Ses forces l'abandonnent dans l'ascension du col du Tourmalet et Francis Pélissier abandonne le lendemain, peu après le départ de Luchon[42].

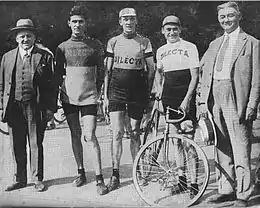

L'année suivante, les frères Pélissier s'engagent avec l'équipe Dilecta qui leur propose un contrat de trois ans, tandis que leur ancien directeur sportif, chez Automoto, ne souhaitait les prolonger que d'une saison[43]. Pour sa première course le , Francis Pélissier remporte le Critérium international de cyclo-cross, considéré comme le championnat du monde officieux de la discipline. La malchance le frappe sur Bordeaux-Paris : une voiture suiveuse provoque sa chute et celle de son entraîneur Ferdinand Le Drogo. Blessé, il achève néanmoins la course à la quatrième place. Lors du championnat de France, il se classe à nouveau au deuxième rang derrière Achille Souchard, alors qu'il est pourtant en avance sur le temps de ce dernier jusqu'aux 15 derniers kilomètres de la course. La différence entre les deux hommes se fait alors dans l'ascension de la côte des dix-sept tournants, en fin de parcours. En septembre, Francis Pélissier remporte le Critérium des As derrière entraîneurs à tandems, sur le circuit de Longchamp. Au terme des 100 kilomètres, il devance Gabriel Marcillac de 32 secondes et Charles Lacquehay de plus de 2 minutes[44] - [45]. Il obtient ainsi sa qualification pour le GP Wolber, considéré non officiellement comme le championnat du monde de la route et qui se déroule deux semaines plus tard[Note 4]. Onze coureurs en prennent le départ et Pélissier obtient la victoire en profitant d'une erreur de parcours de l'homme de tête, le Suisse Kastor Notter, à l'entrée du Parc des Princes où l'arrivée est jugée[44].

En fin de saison, Francis Pélissier tombe gravement malade : il souffre d'abord d'une appendicite, puis d'une embolie pulmonaire[44].

Leader de la formation Dilecta sur le Tour de France 1927, Francis Pélissier endosse le maillot jaune dès la première étape après sa victoire à Dieppe. Selon la nouvelle formule adoptée par le directeur de la course, Henri Desgrange, les premières étapes sont disputées sous la forme de contre-la-montre par équipes, qui s'élancent de dix minutes en dix minutes, bien que le classement général au temps demeure individuel. Pélissier conserve pendant plusieurs jours la tête de la course, à égalité de temps avec ses coéquipiers Ferdinand Le Drogo et Georges Cuvelier, alors que les abandons se succèdent au sein de son équipe. Il la perd dans la sixième étape entre Dinan et Brest, au cours de laquelle il abandonne, mis en difficulté par le rythme soutenu mené par Le Drogo. Francis Pélissier devient alors le premier coureur dans l'histoire du Tour à se retirer de la course alors qu'il est porteur du maillot jaune[46].

Fin de carrière

Francis Pélissier se retire des compétitions à la fin de la saison 1928. Ses poumons le font régulièrement souffrir et il enregistre de nombreux abandons sur les classiques auxquelles il participe. Cette année-là, il n'obtient pas d'autre résultat notable qu'une cinquième place dans le championnat de France, disputé pour la première fois sur le circuit de Montlhéry. Avec sa femme, il s'installe à la campagne, dans une ferme à Montalet-le-Bois, et rachète l'élevage de poules de l'instituteur du village, qu'il fait prospérer. Il fait pourtant son retour à la compétition à la fin du mois de à l'occasion du Prix Hourlier-Comès au Vélodrome d'Hiver, associé à André Leducq. L'année suivante, il est engagé par l'équipe Dilecta et son directeur sportif Léo Véron dans Bordeaux-Paris. Sous-estimé par ses adversaires, il lance une attaque dès le départ et seul le Belge Georges Ronsse, tenant du titre, est en mesure de le rejoindre en fin de parcours. Dépassé dans les derniers mètres, sur la piste du Parc des Princes, Francis Pélissier se classe finalement deuxième et reçoit l'ovation du public[47].

L'année suivante, il rejoint l'équipe Alléluia et dispute à nouveau Bordeaux-Paris. Il attaque avec son coéquipier Léon Le Calvez à Libourne après la crevaison du favori Georges Ronsse. Un regroupement s'opère en tête et à Orléans, où commence le parcours derrière entraîneurs, à moto pour la première fois dans cette classique, Pélissier et Le Calvez sont retardés : les coureurs sont en avance sur l'horaire prévu et les entraîneurs des deux coureurs ne sont pas présents. Dès lors, la victoire s'éloigne et Francis Pélissier décide d'abandonner[48]. Il se distingue néanmoins dans le championnat de France, disputé sous la forme d'un contre-la-montre de 100 kilomètres et qui rassemble les huit meilleurs coureurs de la saison. Il se classe deuxième de l'épreuve, à trois minutes du vainqueur Armand Blanchonnet[49].

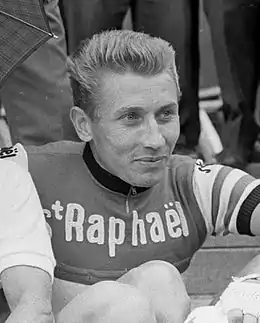

Directeur sportif

Francis Pélissier met définitivement fin à sa carrière de coureur à la fin de l'année 1932. L'année suivante, il est contacté par Émile Mercier, directeur des Cycles Mercier installés à Saint-Étienne et qui souhaite construire des vélos au nom du coureur et faire de lui son conseiller technique. Francis Pélissier le convainc de monter un service de courses, dont il prend la direction sportive[50]. La nouvelle équipe Mercier obtient dès sa première saison des succès importants. Albert Barthélémy remporte Paris-Bruxelles[51] puis le jeune Fernand Mithouard, que Pélissier vient de recruter au Club Sportif International pour le faire passer professionnel, remporte notamment Bordeaux-Paris, la course de prédilection de son nouveau directeur sportif, en établissant le record de la course. L'année suivante, Francis Pélissier mène à nouveau l'un de ses coureurs à la victoire dans cette classique en la personne de Jean Noret. De nombreux journalistes, à l'image de Jacques Goddet, saluent alors les talents de Pélissier dans sa nouvelle fonction, mais les performances de ses coureurs entraînent également la suspicion. Accusé d'avoir recours à des méthodes illégales et de doper ses coureurs, il explique quant à lui leur réussite par le conditionnement mental, une étude poussée des données techniques du matériel et la surveillance de leur alimentation avant et pendant la course[50].

Francis Pélissier, qui ne supporte plus l'autorité d'Émile Mercier, quitte la direction de son équipe mais permet à la société Mercier de continuer d'utiliser son nom pour la construction de cycles. Leur collaboration s'achève devant les tribunaux en , alors que les cycles Mercier accusent Francis Pélissier de contrefaçons[52]. Après la Seconde Guerre mondiale, en 1946, il devient directeur de l'équipe La Perle, à la demande de Maurice Guyot, patron de la marque et qui lui laisse les pleins pouvoirs. Il occupe ce poste jusqu'en 1955, l'année du retrait de Maurice Guyot. Pendant ces dix années, La Perle enregistre de nombreux succès de prestige, comme la victoire d'Ange Le Strat sur Bordeaux-Paris en 1948, le titre de champion de France d'André Darrigade en 1955 et cinq victoires dans le Grand Prix des Nations avec René Berton en 1948, Hugo Koblet en 1951 et Jacques Anquetil de 1953 à 1955[51].

Mort

L'état de santé de Francis Pélissier se dégrade dès le début de l'année 1959. Victime d'un infarctus, il souffre ensuite d'une insuffisance cardiaque. Il meurt chez lui à Mantes-la-Jolie, dans la matinée du à l'âge de 64 ans, après avoir reçu la visite de son chiropracteur[53]. Il est inhumé au cimetière de l'avenue Pierre-Grenier à Boulogne-Billancourt (division 6), tout comme son frère Henri[54].

Style et personnalité

Coureur longiligne, Francis Pélissier est surnommé « le Grand » en raison de sa taille, 1,88 m[55]. Son grand gabarit et ses qualités d'endurance et de résistance lui permettent de briller sur des courses longues et éprouvantes comme Bordeaux-Paris, qu'il présente lui-même comme sa course de prédilection[56] - [57]. Coureur fier et orgueilleux[57], il est selon le journaliste Jacques Augendre « un homme de défi, aux réactions imprévisibles, partagé par un pragmatisme instinctif et des extravagances calculées »[56]. Souvent dans l'ombre de son frère Henri, il l'approuve systématiquement dans ses décisions et fait preuve d'un étonnant dévouement à son égard. Le directeur du Tour de France critique cette attitude qu'il juge défaitiste, et, bien que reconnaissant la richesse de Francis, il déclare : « Francis n'est qu'une copie de Henri ; il n'a de son aîné ni l'autorité, ni la technique, ni la réflexion. »[58].

En tant que directeur sportif, Francis Pélissier allie, selon Jacques Augendre, « la passion du vélo, l'intelligence de la course, le sens de la publicité »[56]. Il est surnommé « le Sorcier » pour sa capacité à révéler des coureurs inconnus[57]. Il se montre exigeant sur le choix du matériel de ses coureurs et son perfectionnement, mais surveille également de près leur alimentation tout au long de la saison[50]. Il cherche à stimuler le moral de ses coureurs pour les amener à se surpasser. Il procède à un conditionnement mental pour « embraser les énergies ». Cette capacité à transcender ses coureurs entraîne la suspicion de certains suiveurs ou de ses rivaux, qui s'interrogent sur les méthodes utilisées par Pélissier, évoquant notamment des pratiques dopantes[50].

Palmarès

|

|

Résultats sur les grands tours

Notes et références

Notes

- Francis Pélissier a une sœur aînée, Augustine, née le , deux frères aînés, Henri, né le et Jean, né le , ainsi qu'un frère cadet, Charles, né le . Ce dernier, contrairement aux autres enfants de la famille, est né dans le 16e arrondissement de Paris. Voir Bastide et Leducq 1981, p. 7.

- Lors de ce championnat, les amateurs et les professionnels courent ensemble. Le titre de champion de France amateur est décerné au premier amateur classé.

- Lors des épreuves derrière entraîneurs, les coureurs reçoivent l'aide d'un ou de plusieurs entraîneurs à vélo ou sur engins motorisés. Ces entraîneurs se relaient sur l'ensemble du parcours, permettant au coureur de bénéficier de leur aspiration.

- Pour être admis au départ du GP Wolber, il faut s'être classé au moins une fois dans les trois premiers d'une grande épreuve internationale au cours de la saison.

Références

- Augendre 2015, p. 304.

- Bastide et Leducq 1981, p. 23.

- Bastide et Leducq 1981, p. 10-11.

- Bastide et Leducq 1981, p. 21.

- Bastide et Leducq 1981, p. 25.

- Bastide et Leducq 1981, p. 51.

- Bastide et Leducq 1981, p. 49-54.

- Bastide et Leducq 1981, p. 76-78.

- « Fiche de Jean Pélissier », sur http://www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr, Ministère de la défense (consulté le ).

- Bastide et Leducq 1981, p. 72.

- Bourgier 2014, p. 43-44.

- Bastide et Leducq 1981, p. 79-82.

- Bourgier 2014, p. 45-48.

- Bastide et Leducq 1981, p. 83-86.

- Bourgier 2014, p. 105.

- Bastide et Leducq 1981, p. 94-98.

- Bastide et Leducq 1981, p. 92-93.

- « Francis Pélissier gagne le prix René Pottier », Le Petit Parisien, , p. 2 (lire en ligne).

- « Palmarès de Francis Pélissier », sur memoire-du-cyclisme.eu.

- Bastide et Leducq 1981, p. 108.

- « Les frères Pélissier se classent premiers dans la course Paris-Metz », Le Petit Parisien, , p. 2 (lire en ligne).

- Raoul Graby, « Le challenge de l'U.V.F. », La Vie aérienne, , p. 176 (lire en ligne).

- « Les Sports », Journal de Genève, , p. 6 (lire en ligne).

- Bastide et Leducq 1981, p. 115-117.

- Bastide et Leducq 1981, p. 119-124.

- Bastide et Leducq 1981, p. 128-129.

- Bastide et Leducq 1981, p. 125.

- Bastide et Leducq 1981, p. 130-132.

- « Francis Pélissier a gagné Bordeaux-Paris », Le Petit Parisien, , p. 4 (lire en ligne).

- « Henri Pélissier gagne le Circuit de Paris », Le Petit Parisien, , p. 2 (lire en ligne).

- « Henri Pélissier vainqueur de Paris-Nancy », Le Petit Parisien, , p. 4 (lire en ligne).

- Bastide et Leducq 1981, p. 137-139.

- Bastide et Leducq 1981, p. 156-158.

- « Francis Pélissier champion de France cycliste des 100 kilomètres », Le Petit Parisien, , p. 4 (lire en ligne).

- Bastide et Leducq 1981, p. 163-165.

- Christian-Louis Eclimont, Le Tour de France en 100 Histoires Extraordinaires, Paris, First, , 380 p. (ISBN 978-2-7540-5044-9), p. 65-67.

- « Les frères Pélissier et leur camarade Ville abandonnent », Le Petit Parisien, , p. 1-2 (lire en ligne)

- Bastide et Leducq 1981, p. 169-172.

- « Francis Pélissier vainqueur du Tour d'Espagne », Le Petit Parisien, , p. 4 (lire en ligne).

- « Pour la 3e fois Francis Pélissier est champion de France des 100 km », Le Petit Parisien, , p. 1 (lire en ligne).

- « Souchard champion de France des 100 kilomètres sur route », Le Petit Parisien, , p. 4 (lire en ligne).

- Bastide et Leducq 1981, p. 188-189.

- Bastide et Leducq 1981, p. 199.

- Bastide et Leducq 1981, p. 200-203.

- « Francis Pélissier est l'as de As », Le Petit Parisien, , p. 1-2 (lire en ligne).

- Bastide et Leducq 1981, p. 210-214.

- Bastide et Leducq 1981, p. 301-303.

- Bastide et Leducq 1981, p. 304-305.

- « Blanchonnet champion de France », Le Petit Parisien, , p. 4 (lire en ligne).

- Bastide et Leducq 1981, p. 306-309.

- Bastide et Leducq 1981, p. 310-313.

- « Francis Pélissier devant les tribunaux », Le Petit Parisien, , p. 6 (lire en ligne).

- Bastide et Leducq 1981, p. 316-318.

- Bertrand Beyern, Carnet de Dalles, Le Cherche midi, , 224 p. (ISBN 978-2-7491-2620-3, lire en ligne), « Frères ».

- Bastide et Leducq 1981, p. 128.

- Augendre 2015, p. 306.

- Roland Cotty, Histoire du cyclisme professionnel : Tome 2 (1924-1946), Saint-Denis, Édilivre, , 211 p. (ISBN 978-2-332-65899-9), p. 32-33.

- Bastide et Leducq 1981, p. 325.

Voir aussi

Articles connexes

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Jacques Augendre, Petites histoires secrètes du Tour..., Paris, Solar, , 423 p. (ISBN 978-2-263-06987-1).

- Roger Bastide et André Leducq (préf. Michel Droit), La légende des Pélissier, Paris, Presses de la Cité, , 328 p. (ISBN 2-258-00886-7).

- Jean-Paul Bourgier, 1919, le Tour renaît de l'enfer : De Paris-Roubaix au premier maillot jaune, Toulouse, Le Pas d'oiseau, , 158 p. (ISBN 978-2-917971-38-3).

Liens externes

- Ressources relatives au sport :

- LesSports

- Mémoire du cyclisme

- (en) CycleBase

- (en + nl) ProCyclingStats

- (en) Site du Cyclisme