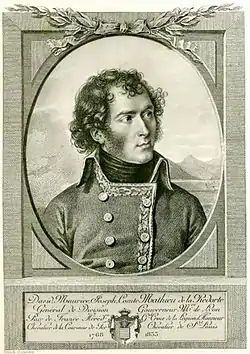

David-Maurice-Joseph Mathieu de La Redorte

David-Maurice-Joseph Mathieu de Saint-Maurice, comte de La Redorte, né le à Saint-Affrique (Rouergue) et mort le à Paris, est un général et homme politique français.

| David-Maurice-Joseph Mathieu de Saint-Maurice comte de La Redorte | ||

Le général de division comte David-Maurice-Joseph Mathieu de La Redorte. | ||

| Surnom | Maurice Mathieu[1] | |

|---|---|---|

| Naissance | Saint-Affrique |

|

| Décès | Paris |

|

| Origine | ||

| Allégeance | ||

| Arme | Infanterie | |

| Grade | Général de division | |

| Années de service | 1783 – 1831 | |

| Commandement | Finistère et Brest 11e division militaire 2e div. du 7e corps de la Grande Armée Barcelone et Basse-Catalogne 19e division militaire et Lyon |

|

| Conflits | Guerres révolutionnaires Guerres napoléoniennes |

|

| Distinctions | ||

| Hommages | Nom gravé sous l'arc de triomphe de l'Étoile | |

| Autres fonctions | Président du collège électoral de l'Aveyron Pair de France |

|

| Famille | Famille Mathieu de La Redorte | |

| Liste des généraux italiens (1800-1815) | ||

Biographie

Issu d'une famille bourgeoise[2] - [3] et protestante[4] du Rouergue, Maurice Mathieu, fils de Joseph Mathieu, docteur en médecine, et de Jeanne de Barrau de Muratel, naquit à Saint-Affrique (auj. dans le département de l'Aveyron) le 20 février 1768[5].

Il a à peine achevé ses études[6] qu'il entre comme cadet dans le régiment suisse de Meuron le 1er avril 1783, qu'il suit au cap de Bonne-Espérance en 1783[7] et puis dans les Indes à la même époque. Il passe le 3 octobre 1786 dans la légion française de Luxembourg, et il y est nommé sous-lieutenant le 30 décembre suivant[8] - [9].

Guerres révolutionnaires

De retour en France en 1789, son corps ayant été licencié le 22 juillet de la même année, il ne reprend du service que le 25 janvier 1792 dans le 1er régiment de dragons (ci-devant Royal), dont son oncle, M. de Muratel, chevalier de l'ordre de Saint-Louis[7], est colonel. Celui-ci devenu maréchal-de-camp, le fait admettre en qualité de capitaine dans la légion du Centre le 1er août, et le prend pour son aide de camp le 8 du même mois. Attaché alors à l'armée du Rhin, il s'est distingué le 5 août, au combat d'Arnheim[7], près de Landau[8].

Il marche avec la brigade que M. de Muratel conduit à l'armée du Centre, lors de l'invasion des Prussiens en Champagne, et se signale à la bataille livrée le 20 septembre, près Sainte-Menehould[7] : la bataille de Valmy.

Adjoint à l'état-major-général de l'armée de la Moselle[7], passé à l'armée de Sambre-et-Meuse, il prend part à toutes les affaires de la campagne de 1793 et des ans II et III comme aide de camp du général Chapsal. Nommé adjudant-général le 25 prairial de cette dernière année (juin 1795[7]), et employé pendant les ans IV et V aux armées de l'Intérieur et du Nord (novembre de cette année). Là il commande l'avant-garde du corps d'armée chargé du blocus de Mayence, qui est levé par suite des préliminaires de paix signés à Léoben[7]. Il passe alors à l'armée de Sambre-et-Meuse. Après le traité de Campo-Formio[10], il rejoint (an VI) l'armée de Rome qui, sous les ordres de Championnet, marche contre les insurgés de la Romagne[8].

Les habitants de Terracino (frontière du royaume de Naples[10]) se sont attiré la « juste[8] » colère du général en chef par les excès auxquels ils se sont livrés envers les Français (ils ont « égorgé le commandant français et arboré l'étendard de la révolte[7] »). « Chargé d'en tirer une vengeance terrible[8] », l'adjudant-général Mathieu s'y porte le 22 thermidor, avec un détachement. Il enlève la place après six[8] ou huit[7] heures d'un combat sanglant[7] et d'une résistance vigoureuse de la garnison, soutenue par 15 pièces de canon et par un grand nombre de paysans embusqués dans des jardins et des marais. Il s'empare de la ville, passe les rebelles au fil de la baïonnette, et s'empare de leurs armes et de leur artillerie[7]. Tous ceux que l'on prend les armes à la main sont passés au fil de l'épée[8]. À la suite de cette action, pendant laquelle il a un cheval tué sous lui, le Directoire lui confère, par arrêté du 23 fructidor[8] (9 septembre 1798[7]), le grade de général de brigade.

En l'an VII l'armée française ayant été attaquée par un fort contingent de Napolitains[n 1], aux ordres du général autrichien Mack[8], le général Mathieu est chargé de les contenir. Il chasse l'ennemi de Vignanello le 12 frimaire, et s'empare le 15 de Magliano et du camp d'une division napolitaine. Mais l'occupation d'Otricoli, ville située au-delà de Borghetto, compromettant les communications de l'armée française, Championnet remet le soin de la reprendre à Macdonald, qui confie la direction de l'attaque principale au général Mathieu. Celui-ci repousse l'ennemi sur tous les points, pénètre dans Otricoli, et fait plus du 2 000 prisonniers ; 8 pièces de canon, 3 drapeaux, ainsi que tout l'état-major du régiment de cavalerie de la Principessa, tombent en son pouvoir. Genzona, Cisterna, Piperno, Prossedi et Frosinone sont également emportés, ainsi que Ceprano où l'arrière-garde ennemie se trouve campée sur une hauteur dominant cette ville. Le lendemain, la brigade du général Mathieu enlève le pont franchissant le Garigliano[11], traverse le fleuve et entre sur le territoire napolitain[12], après avoir fait dans ses marches journalières un assez grand nombre de prisonniers[13].

Le 9 décembre 1798 le général Mathieu de La Redorte entre dans Rome, après avoir remporté, près de La Storta, un avantage sur la colonne napolitaine du comte de Damas. Attaqué le même jour, en avant de Saint-Jean de Latran, par une seconde colonne de 6 000 Napolitains qui veut protéger la retraite du comte de Damas, cette seconde colonne ennemie est également battue, avec perte d'environ 2 000 hommes et 6 pièces de canon[13]. Le général Mathieu continue de servir en Italie après la reprise des hostilités entre les Napolitains et les Français, et contribue beaucoup à la capitulation de Calvi[4].

L'armée française, après un séjour de quelques jours à Rome, dont les Napolitains ont été de nouveau chassés, en repart le 20 décembre, et se dirige vers les frontières du royaume de Naples. Le 14 janvier 1799 ce général a ordre de reconnaître la place de Capoue. Cette reconnaissance devient un combat opiniâtre, dans lequel il a le bras fracassé par un coup de canon à mitraille. Cette blessure l'oblige de quitter l'armée et de se rendre aux eaux de Barèges pour se rétablir[11] - [13].

Il est encore en Italie quand il reçoit des portraits du roi de Naples et du pape de la part de ces deux souverains, « comme une marque de leur reconnaissance » pour la discipline dans laquelle il a maintenu les troupes françaises durant leur séjour à Naples et dans l'État romain[4].

Promu général de division le 17 avril 1799[9], il prend le 9 nivôse an VIII, le commandement d'un corps de 3 600 hommes rassemblés à Brest, et le 26 pluviôse celui du département du Finistère et de la ville de Brest. « Il déjoua plusieurs tentatives faites par les Anglais, et, par son activité et ses bonnes dispositions, il mit le port de Brest à l'abri de toute insulte[13] ». À cette époque, on prépare dans ce port une expédition pour la Guadeloupe ; le général Mathieu qui doit en faire partie, ayant été retenu eu France, est investi le 11 prairial du commandement de la 20e division militaire à Périgueux[11], et de là il se rend au mois de décembre à Dijon, pour commander une division de l'armée d'observation aux ordres du général Murat. Cette armée ayant été mobilisée, passe le petit Saint-Bernard, envahit le Piémont et se dirige vers Ancône pour en former le siège. L'armistice conclu à la suite de la bataille de Marengo ayant changé la destination de cette armée, elle marche en Toscane, puis dans le royaume de Naples, où la division du général Mathieu de La Redorte reste jusqu'au mois de mai 1802, époque de l'évacuation[13].

Envoyé le 29 brumaire an IX[11], à l'armée d'observation du Midi, ce général est nommé au commandement de la 11e division militaire à Bordeaux[4], le 18 prairial an X, puis à celui de la 1re division du camp de Bayonne (an XI), et passe camp de Brest[11].

Guerres napoléoniennes

Nommé les 19 frimaire et 25 prairial an XII, membre et grand officier de la Légion d'honneur, un arrêté du 27 floréal de la même année le fait président du collège électoral de l'Aveyron[11].

En l'an XIV il commande la 2e division du 7e corps du maréchal Augereau de la Grande Armée employée dans le Brisgau[4] et destinée à repousser sur le Tyrol le corps autrichien du général Jelačić. Ce corps, cerné dans les positions qu'il occupe, met bas les armes et est fait prisonnier de guerre[14] : le général Mathieu règle, de concert avec le major-général Woffskell, les conditions de cette capitulation[11].

Il sert en 1806 et 1807 dans la campagne de Prusse et de Pologne[4] - [14]. Le 4 avril 1806 il passe au service de Joseph Bonaparte, décrété roi de Naples, et suit ce prince en Espagne, où il remplace le général Reynier dans le commandement d'une division[15]. En 1808, attaché au corps d'armée du maréchal-duc de Montebello, il se distingue le 23 novembre, et est blessé à la bataille de Tudela, après laquelle il a le commandement de Barcelone et de la Basse-Catalogne.

« Dans ce poste difficile, dit le maréchal-duc de Tarente dans l'éloge du général Mathieu, qu'il prononce à la tribune de la Chambre des pairs le 4 avril 1833, où un général de talents distingués, livré à lui-même, développe cette habileté, ces combinaisons de la sagesse, les ressources de l'art, ces à-propos à profiter des circonstances, à saisir les occasions : elles ne manquent pas au général Mathieu, qui se montre toujours supérieur aux embarras et aux dangers de sa position[11]. »

Vers le mois de mars 1811, il y a un complot organisé pour livrer aux Espagnols le fort Montjouich[11]. Le général Mathieu, averti à temps, résolut de faire tourner cette entreprise à la perte de l'ennemi ; il laisse donc le général espagnol, le marquis de Campo-Verde (en), rassembler 8 000 hommes sous les murs du fort dans la nuit du 19 au 20, et pénétrer 800 grenadiers dans les fossés ; mais alors une fusillade terrible devient le signal de la destruction des assaillants, et le général espagnol, attaqué dans le même moment par des détachements placés hors de la ville, n'a qu'à chercher son salut dans une fuite honteuse[11].

Toutefois, sa coopération aux mouvements des années françaises en Catalogne ne se renferme pas uniquement dans les murs de Barcelone. Il se trouve le 24 juillet suivant, à la prise du Montserrat, enlève les hauteurs d'Altafulla le 24 janvier 1812, et continue pendant l'année 1813, à mériter la réputation de général intrépide et sagace[11]. Il secourt en 1813, le fort de Balaguer et la ville de Tarragone, et fait lever le siège de cette place[4].

Napoléon Ier, qui fait le plus grand cas de son mérite, lui a décerné la croix de chevalier de l'ordre de la Couronne de fer le 6 décembre 1807 et l'a élevé au rang de comte de l'Empire en 1810. Il reçoit le 3 avril 1813 la grand-croix de l'ordre de la Réunion, et rentre en France en 1814, avec les débris de son armée, tenant toujours tête à l'ennemi[16]. Il s'empresse d'envoyer, depuis Blois[4], son adhésion à la déchéance de Napoléon[11].

Restauration et Monarchie de Juillet

Louis XVIII le fait chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis (bien que le comte de La Redorte soit protestant) le 1er juin 1814[14] et membre de l'institution du Mérite militaire[17] le 10 novembre 1814[1]. Le ministre français de la Guerre, comte Dupont, lui confie dans le même temps les fonctions d'inspecteur-général pour l'organisation de l'infanterie[15] dans les 10e et 12e divisions militaires[14].

Napoléon Ier emploie néanmoins le comte Mathieu de La Redorte pendant son règne des Cent-Jours en lui confiant le commandement de la 10e division militaire à Toulouse[14] (juin 1815[15]).

Après la seconde restauration[4] (juillet 1815), il se retire dans sa terre de d'Horedorve[4] en Languedoc[15] (ou à La Redorte, département de l'Aude[14]). Le 4 août, le général Mathieu qui, l'année précédente, a repris son nom de La Redorte, se soumet de nouveau à Louis XVIII[11]. Par ordonnance du 9 avril 1817, il est autorisé à ajouter à son nom propre le surnom de De La Redorte[4].

Le 23 octobre 1817 ce prince lui donne le commandement de la 19e division militaire, et celui de Lyon (où il succède au général Canuel) après « les événements qui désolèrent cette ville, en 1818 »[11]. Il est mis en disponibilité en 1823[4].

Créé pair de France au titre héréditaire de baron, par ordonnance royale du 5 mars 1819 dans la fournée des soixante[4], grand'croix de la Légion d'honneur le 20 août 1820 (il est aussi commandeur de l'ordre de l'Épée de Suède[14]), le comte Mathieu de La Redorte vote constamment avec la minorité constitutionnelle du palais du Luxembourg[11].

En 1830 il prête serment à la royauté nouvelle ; mais prétextant ses infirmités pour refuser de faire partie du cadre de réserve, il prend sa retraite l'année suivante, et meurt le 1er mars 1833[11]. Tout d’abord inhumé au cimetière du Père-Lachaise (39e division)[18] - [19] - [20], sa dépouille est transférée à La Redorte (Aude[1]).

Distinctions

Titres

- 1er Comte Mathieu et de l'Empire (accordé par décret du 3 décembre 1809 et lettres patentes signées à Compiègne le 26 avril 1810)[21] ;

- Pair de France :

- Ordonnance royale du 5 mars 1819 - 1er mars 1833,

- Baron-pair héréditaire (lettres patentes du 12 mai 1820)[22].

Décorations

- Légion d'honneur[5] :

- chevalier de la Légion d'honneur (19 frimaire an XII / 3 décembre 1803), puis,

- grand officier de la Légion d'honneur (25 prairial an XII / 14 juin 1804), puis,

- grand-croix de la Légion d'honneur (24 août 1820) ;

- grand'croix de l'Ordre de la Réunion (3 avril 1813[16]) ;

- chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer (6 décembre 1807[11]) ;

- grand dignitaire de l'Ordre royal des Deux-Siciles (avant 1811[23]) ;

- chevalier de Saint-Louis (bien que le comte de La Redorte fut protestant, le 1er 1814[14]) ;

- 1er degré de l'institution du Mérite militaire[17] (10 novembre 1814[1]) ;

- commandeur de l'ordre de l'Épée de Suède (30 juillet 1823[14]) ;

- chevalier de l'ordre de la Couronne de Fer d'Autriche (avril 1824[17]) ;

Hommage, honneurs, mention...

- Il fait partie des 660 personnalités à avoir son nom gravé sous l’arc de triomphe de l'Étoile. Il apparaît sur la 36e colonne (pilier Ouest) : l’Arc indique MCE MATHIEU)[11].

Armoiries

| Image | Blasonnement |

|---|---|

.svg.png.webp) |

Armes du comte Mathieu et de l'Empire

Burelé d'argent et de sinople, au comble de gueules chargé de trois étoiles d'or: franc-quartier des comtes tirés de l'armée brochant sur le tout[21].

|

_GCLH.svg.png.webp)  |

Armes de comte Mathieu de La Redorte, baron-pair héréditaire

Burelé d'argent et de sinople; au chef de gueules, chargé de 3 étoiles d'or[14] - [22]. |

Union et descendance

Issu d'une famille du Rouergue, Maurice Mathieu était le fils de Joseph Mathieu, docteur en médecine protestant et de Jeanne de Barrau de Muratel (Lacaune, 30 août 1742 - Laredorte, 1827). Sa mère se remarie avec le futur conventionnel Louis Bernard de Saint-Affrique[24].

Mathieu avait épousé, non pas une demoiselle Clary comme le disent les biographes du XIXe siècle[4] - [14] - [16], mais la nièce de Désirée et Julie Clary (et donc, par alliance, de Joseph Bonaparte et Jean-Baptiste Bernadotte), Honorine-Thérèse Lejeans (12 décembre 1782 - 16 février 1806), fille du sénateur Lazare Lejeans (1738-1803). Le couple eut un fils unique : Joseph-Charles-Maurice (1804-1886), homme politique français du XIXe siècle.

Notes et références

- 40 000 selon Lievyns, Verdot & Bégat ; selon Courcelles : « Le général Metché, à la tête de 10 000 Napolitains faisant partie de l'armée battue le 3 décembre par le général Macdonald, s'empara, le 6, de la ville d'Otricoli, où il fit égorger la garnison française, et jusques aux malades de cette garnison. Chargé de punir ce nouvel acte de cruauté, le général Mathieu marche sur Otricoli ; et, quoique sa colonne est numériquement bien inférieure aux forces de l'ennemi, il l'attaque avec vigueur, lui tue ou prend 300 hommes, s'empare de 3 canons et de 6 drapeaux, et le pousse jusque sous les murs de Calvi, que Macdonald force de capituler. »

- Monuments 2012.

- Le général comte Maurice-Mathieu de La Redorte.

- Famille non répertoriée dans la noblesse du Rouergue.

- Michaud 1847, p. 288.

- Léonore LH/1792/10.

- Courcelles 1823, p. 401.

- Courcelles 1826, p. 283.

- Fastes 1844, p. 382.

- Six 1934, p. 169

- Courcelles 1823, p. 402.

- Fastes 1844, p. 383.

- Courcelles 1823, p. 403.

- Courcelles 1826, p. 284.

- Courcelles 1826, p. 285.

- Courcelles 1823, p. 404.

- Robert & Cougny 1891, p. 312.

- Vente aux enchères 2002.

- Appl 2009.

- Registre journalier d'inhumation, 4 mars 1833, no 45803, page 17

- Registre journalier d'inhumation, 4 mars 1833, no 45838, page 22

- Archives nationales BB/29/967, p. 197

- Velde 2005, p. Lay peers.

- Almanach 1811, p. 177.

- Roglo 2012.

Annexes

Articles connexes

- Armorial des comtes militaires de l'Empire (L-Z) ;

- Armée de Naples ;

- Bataille de Tudela ;

- Bataille de Valmy ;

- Lazare Lejeans ;

- Liste des grands-croix de la Légion d'honneur ;

- Liste des membres de la noblesse d'Empire ;

- Noms gravés sous l'arc de triomphe de l'Étoile ;

- Ordre de l'Épée ;

- Ordre royal des Deux-Siciles ;

- Régiment de Meuron ;

Liens externes

- « Cote LH/1792/10 », base Léonore, ministère français de la Culture ;

- « Registres de lettres patentes de collation de titres et d'armoiries et armorial. 1808 - 1815. BB/29/967 page 197 », Titre de comte, accordé par décret du , à David, Maurice, Joseph Mathieu. Compiègne ()., sur chan.archivesnationales.culture.gouv.fr, Centre historique des Archives nationales (France) (consulté le ), p. 496 ;

- « Maurice Mathieu de La Rédorte », sur roglo.eu (consulté le ) ;

- « Mathieu de La Redorte Joseph Charles comte, (1804-1886) », sur Association des Amis et Passionnés du Père-Lachaise ;

- (en) François Velde, « Armory of the French Hereditary Peerage (1814-30) », Lay Peers, sur www.heraldica.org, (consulté le ) ;

- AGL éditeur digital, « Lot de vente aux enchères du Dimanche 17 novembre 2002 », Plaque de grand-croix (décorations du général-comte Mathieu de La Redorte), sur www.auction.fr, (consulté le ) ;

- « L'Empire... par ses Monuments - Généraux », David Maurice Joseph MATHIEU de SAINT-MAURICE, puis de LA REDORTE, sur napoleon-monuments.eu (consulté le ) ;

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Almanach impérial, (lire en ligne), p. 177 ;

- « Maurice-Mathieu de La Redorte (David-Joseph, comte) », dans Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, Dictionnaire historique et biographique des généraux français : depuis le onzième siècle jusqu'en 1820, vol. VII, [détail de l’édition] (lire en ligne), p. 401 à 404

;

; - Antoine-Vincent Arnault, Antoine Jay, Étienne de Jouy et Jacques Marquet de Norvins, baron de Montbreton, Biographie nouvelle des contemporains : ou Dictionnaire historique et raisonné de tous les hommes qui, depuis la Révolution française, ont acquis de la célébrité par leurs actions, leurs écrits, leurs erreurs ou leurs crimes, soit en France, soit dans les pays étrangers ; précédée d'un tableau par ordre chronologique des époques célèbres et des événemens remarquables, tant en France qu'à l'étranger, depuis 1787 jusqu'à ce jour, et d'une table alphabétique des assemblées législatives, à partir de l'assemblée constituante jusqu'aux dernières chambres des pairs et des députés, vol. XIII, Librairie historique, (lire en ligne), p. 96-97 ;

- « Mathieu de La Redorte (David-Maurice-Joseph, comte), baron et pair », dans Jean-Baptiste-Pierre Jullien de Courcelles, Histoire généalogique et héraldique des pairs de France : des grands dignitaires de la couronne, des principales familles nobles du royaume et des maisons princières de l'Europe, précédée de la généalogie de la maison de France, vol. VIIe, [détail de l’édition] (lire en ligne), p. 283 à 285

;

; - |« Mathieu de La Redoute (David-Maurice-Joseph, comte) », dans A. Lievyns, Jean Maurice Verdot, Pierre Bégat, Fastes de la Légion d'honneur, biographie de tous les décorés accompagnée de l'histoire législative et réglementaire de l'ordre, vol. IIIe, [détail de l’édition] (BNF 37273876, lire en ligne), p. 382-383

;

; - « Mathieu de La Redoute (le comte Maurice-David-Joseph) », dans Louis-Gabriel Michaud, Biographie universelle ancienne et moderne : histoire par ordre alphabétique de la vie publique et privée de tous les hommes avec la collaboration de plus de 300 savants et littérateurs français ou étrangers, 2e édition, 1843-1865 [détail de l’édition]

;

; - « Mathieu de La Redorte (David-Maurice-Joseph, comte) », dans Charles Mullié, Biographie des célébrités militaires des armées de terre et de mer de 1789 à 1850, [détail de l’édition] ;

- Hippolyte de Barrau, Documents sur le Rouergue, tome 4, page 420 ;

- « Mathieu de La Redorte (David-Maurice-Joseph, comte) », dans Adolphe Robert et Gaston Cougny, Dictionnaire des parlementaires français, t. IV, Edgar Bourloton, , 640 p. [détail de l’édition] (lire en ligne), p. 312

;

; - Georges Six, Dictionnaire biographique des généraux & amiraux français de la Révolution et de l'Empire (1792-1814), Paris : Librairie G. Saffroy, 1934, 2 vol., p. 169