Curel (Alpes-de-Haute-Provence)

Curel est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Curel | |||||

Signalisation dans le village (avec un bébé et un hérisson). | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Forcalquier | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Jabron-Lure-Vançon-Durance | ||||

| Maire Mandat |

Thierry Bellemain 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04200 | ||||

| Code commune | 04067 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Curelais | ||||

| Population municipale |

51 hab. (2020 |

||||

| Densité | 4,9 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 44° 10′ 40″ nord, 5° 39′ 45″ est | ||||

| Altitude | Min. 670 m Max. 1 440 m |

||||

| Superficie | 10,45 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Sisteron (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Sisteron | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://curel.fr | ||||

Le nom de ses habitants est Curelais[1].

Géographie

Le village est situé à 747 m d’altitude[2].

Les communes limitrophes de Curel sont Lachau, Éourres, Saint-Vincent-sur-Jabron, Châteauneuf-Miravail et Montfroc.

Relief

La commune est traversée par le Jabron d’est en ouest, à une altitude comprise entre 725 m environ à l’est et 670 m à sa sortie de la commune. De part et d’autre du torrent, le relief s’organise simplement[2] :

- au sud et rive droite, un piémont s’avance jusqu’au pied de deux barres orientées est-ouest, parallèlement au cours du Jabron : la Crête des Serres et la Crête des Blaches de Paillar, culminant à 1 128 m et 1 181 m et séparées par le col de Curel (1 008 m) ;

- au nord, la commune occupe l’adret d’une montagne culminant au Rocher de Monfareux (1 439 m) et coupé de quelques barres rocheuses.

Enfin, une partie de l’ubac de cette montagne appartient à Curel[2].

Hydrographie

Le réseau hydrographique de Curel s’organise autour du Jabron : les sources et torrents qui naissent sur les deux versants entre lesquels le Jabron coule se dirigent directement vers le torrent qui draine ainsi directement la plus grande partie de la commune. Un seul torrent a une petite importance, c’est le ravin du Baume Leyne, affluent rive gauche. Au nord du Rocher de Monfareux, coule le ravin de la Praine, limitrophe d’Éourres[2].

Environnement

La commune compte 255 ha de bois et forêts, soit un quart de sa superficie[1].

Transports

La commune est desservie par la route départementale RD 946, ancienne route nationale 546[2].

Risques naturels et technologiques

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Noyers-sur-Jabron auquel appartient Curel est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[3], et en zone 3 (risque modéré) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[4]. La commune de Curel est également exposée à trois autres risques naturels[4] :

- feu de forêt,

- inondation (dans la vallée du Jabron),

- mouvement de terrain.

La commune de Curel n’est exposée à aucun des risques d’origine technologique recensés par la préfecture[5]. Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[5] et le Dicrim n’existe pas non plus[6].

La commune a été l’objet de plusieurs arrêtés de catastrophe naturelle pour des inondations, glissements de terrain et coulées de boue en 1994 (trois arrêtés) et de nouveau en 2003[4].

Toponymie

La localité apparaît pour la première fois dans les textes en 1274 (Civrello ou Curello). Selon Charles Rostaing, le nom s’est formé sur la racine oronymique (désignant une montagne) *KuR-, le village étant bâti sur une colline. Selon Ernest Nègre, le nom du village vient d'un nom propre romain, Cyrillus, sans certitude[7] - [8].

Urbanisme

Typologie

Curel est une commune rurale[Note 1] - [9]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[10] - [11].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Sisteron, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 21 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[12] - [13].

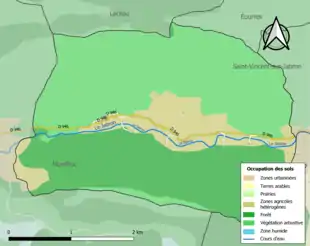

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (84,8 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (89,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (49,2 %), forêts (35,6 %), zones agricoles hétérogènes (15,2 %)[14].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[15].

Histoire

Des vestiges gallo-romains (dont des tombes découvertes par un paysan dans les années 1930[16]) ont été découverts sur la commune. Pendant l’Antiquité, les Sogiontiques (Sogiontii) peuplent la vallée du Jabron, en étant fédérés aux Voconces. Après la Conquête, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ce peuple est détaché des Voconces et forme une civitas distincte, avec pour capitale Segustero (Sisteron)[17].

Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l’Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l’Italie, jusqu’en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente ostrogothe Amalasonthe lui rend ce territoire[18].

La communauté de Curel relevait de la baillie de Sisteron[19]. Le village, installé en hauteur, a abandonné ce site difficilement accessible pour un site plus proche de la vallée et des terres cultivables au XVIIe siècle[19]. Le village est durement touché par l’épidémie de peste de 1628-1629, mais épargné par celle de 1720-1722 grâce au cordon sanitaire établi sur le Jabron[20].

Comme de nombreuses communes du département, Les Omergues se dote d’une école bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle donne déjà une instruction primaire aux garçons[21] uniquement[22]. Elle profite de la deuxième loi Duruy sur l’éducation pour améliorer le bâtiment de l’école grâce aux subventions de l’État[23].

Jusque vers 1850, aucune route n’existait à Curel. Seul un chemin muletier allait de Saint-Vincent-sur-Jabron à Séderon, le chemin carrossable s’arrêtant à Saint-Vincent. Une route est construite dans les années 1850, reliant Sisteron à Séderon. Le village ancien se retrouve à l’écart de la route : le chemin muletier était à flanc de colline, le nouvel itinéraire évolue en fond de vallée. La route est goudronnée dans les années 1930[24].

L’électrification du village à la fin des années 1930 par raccordement au réseau national, les écarts et hameaux étant reliés plus tard[25].

Jusqu’au milieu du XXe siècle, la vigne était cultivée à Curel. Le vin produit, de faible qualité, était destiné à l’autoconsommation. Cette culture, qui avait résisté à la crise phylloxérique et qui produisait encore quelques hectolitres dans l'entre-deux-guerres mondiales [26], est aujourd’hui abandonnée[27]. De la même façon, l’olivier, cultivé sur de petites surfaces au XIXe siècle, a aujourd’hui disparu[28].

Héraldique

|

Blason | Parti d’or au dauphin d’azur barbé, crêté, lorré, oreillé et peautré de gueules, qui est du Dauphiné et de gueules à la fleur de lis d’argent surmontée d’un lambel du même, le tout sommé d’un chef d’argent chargé de l’inscription CUREL de sable. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Économie

Aperçu général

En 2009, la population active s’élevait à 25 personnes, dont 3 chômeurs[29] (9 fin 2011[30]). Ces travailleurs sont majoritairement salariés (14 sur 22)[31] et travaillent majoritairement hors de la commune (13 actifs sur 22)[31].

Fin 2010, le secteur secondaire (industrie et construction) était totalement absent de la commune[32].

Agriculture

%252C_village_et_cluse_des_Baumes.jpg.webp)

Fin 2010, le secteur primaire (agriculture, sylviculture, pêche) comptait sept établissements actifs au sens de l’Insee (exploitants non-professionnels inclus) et aucun emploi salarié[32].

Le nombre d’exploitations professionnelles, selon l’enquête Agreste du ministère de l’Agriculture, est de cinq en 2010. Il était de neuf en 2000[33], de six en 1988[34]. De 1988 à 2000, la surface agricole utile (SAU) a augmenté, pour arriver à 86 ha exploités[34]. La SAU a continué sa progression lors de la dernière décennie, à 275 ha[33].

Activités de service

Fin 2010, le secteur tertiaire (commerces, services) comptait trois établissements, auxquels s’ajoutent l’établissement du secteur administratif (regroupé avec le secteur sanitaire et social et l’enseignement). Aucun de ces établissements n’emploie de salarié[32].

D'après l’Observatoire départemental du tourisme, la fonction touristique est faible dans la commune, avec moins de un touriste accueilli par habitant[35]. La commune ne compte ni hôtel[36], ni camping[37], ni chambres d’hôtes[38]. La seule capacité d’hébergement est représentée par quelques meublés[39].

Les résidences secondaires n’apportent pas de complément à cette faiblesse de la capacité d’accueil[40] - [41] - [42].

Politique et administration

%252C_rue_haute.jpg.webp)

Liste des maires

Intercommunalité

Curel fait partie:

- de 2002 à 2017, de la communauté de communes de la Vallée du Jabron ;

- depuis le , de la communauté de communes Jabron Lure Vançon Durance.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[48]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[49].

En 2020, la commune comptait 51 habitants[Note 3], en diminution de 13,56 % par rapport à 2014 (Alpes-de-Haute-Provence : +2,39 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

L'histoire démographique de Curel se caractérise par une période d'« étale » où la population reste stable à un niveau élevé. Cette période dure de 1811 à 1872. L'exode rural provoque ensuite un mouvement de diminution très rapide, et de longue durée. Dès 1891, la commune enregistre la perte de plus de la moitié de sa population par rapport à son maximum historique[52]. Le mouvement de perte se poursuivit jusqu'aux années 1980, où le plancher représente une perte de 94 % du maximum de 1806. Depuis, on assiste à un mouvement inverse qui a permis un doublement de population par rapport au minimum historique de 1982.

Santé et enseignement

La commune ne dispose ni d'établissement d'enseignement, ni d'établissement public ou libéral de santé. L'association La Vallée sans Portes assure le transport des personnes ayant besoin d'une consultation vers l'hôpital de Sisteron[53].

Traditions

La peste de 1628-1629 s’est arrêté le 6 mai. Ce 6 mai fut le premier jour après des mois d’épidémie où il ne fut pas nécessaire d’ouvrir la terre pour enterrer quelqu’un. Depuis, il est de tradition de ne pas ouvrir la terre ce jour-là, que ce soit pour un enterrement ou pour les cultures. Cette tradition est encore vivante au début du XXIe siècle[20].

Lieux et monuments

En 1938, une tombe gallo-romaine de légionnaire a été découverte ; elle contenait un glaive et une faucille[54].

Selon Daniel Thiery, l'ancienne église Saint-Martin est encore debout, au milieu des ruines de l'ancien village, le Vieux Curel, installé sur un site en hauteur. La nouvelle église, plus proche du Jabron, est aussi sous le patronage de saint Martin[19].

Au village, une fontaine à trois bassins séparés (pour conserver une eau propre, un bassin est destiné aux hommes, un autre aux animaux domestiques de grande taille, le dernier aux moutons).

%252C_%C3%A9glise_neuve_Saint-Martin.jpg.webp) Nouvelle église Saint-Martin, dans la vallée du Jabron.

Nouvelle église Saint-Martin, dans la vallée du Jabron. La fontaine.

La fontaine.

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Curel sur le site de la Communauté de Communes de la Vallée du Jabron

- Curel sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Roger Brunet, « Canton de Noyers-sur-Jabron », Le Trésor des régions, consultée le 11 juin 2013.

- « IGN, Carte topographique de Curel » sur Géoportail (consulté le 31 octobre 2013)..

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39.

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 17 juillet 2012.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 95.

- Formulaire de recherche, base Dicrim, consultée le 17 juillet 2011.

- Charles Rostaing, Essai sur la toponymie de la Provence (depuis les origines jusqu’aux invasions barbares), Laffite Reprints, Marseille, 1973 (1re édition 1950), p. 152.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 1 : Formations préceltiques, celtiques, romanes, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 193), , 1869 p. (ISBN 978-2-600-02884-4, lire en ligne). § 10841, p. 651.

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- François Salviat, « Provence-Côte d’Azur-Corse (région nord) », Gallia, Tome 25, no 2, 1967, p. 387.

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, no 63, 2006, CNRS éditions, p. 18-19.

- Audrey Becker-Piriou, « De Galla Placidia à Amalasonthe, des femmes dans la diplomatie romano- barbare en Occident ? », Revue historique, 2008/3, no 647, p. 531.

- Daniel Thiéry, « Curel », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence , publié le 19 décembre 2010, mis à jour le 21 décembre 2010, consulté le 18 août 2012.

- Jean-Pierre Joly, « La ligne du Jabron pendant la peste de 1720 », Chroniques de Haute-Provence, no 360, été 2008, p. 9.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 11.

- Guy Barruol, « Itinéraires traditionnels », in Barruol, Réparaz, Royer, op. cit., p. 209-210.

- Guy Barruol, « L’électrification des communes », in Barruol, Réparaz et Royer, op. cit., p. 198.

- Paul Minvielle, « La viticulture dans les Alpes du Sud entre nature et culture », Méditerranée, 107 | 2006, mis en ligne le 1er décembre 2008, consulté le 12 juillet 2013.

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, no 109, 2007, p. 56 et 59.

- Réparaz, op. cit., p. 58.

- Insee, Dossier local - Commune : , p. 5 (mis à jour le 28 juin 2012).

- Insee, Dossier local, p. 8.

- Insee, Dossier local, p. 7.

- Insee, Dossier local, p. 15.

- Ministère de l'Agriculture, « Orientation technico-économique de l’exploitation », Recensements agricoles 2010 et 2000. (lien : attention, le fichier fait 4,4 Mio).

- Insee, « Exploitations agricoles en 1988 et 2000 », Insee, 2012 (fichier de 24,6 Mio).

- Observatoire départemental du tourisme, Atlas de l'hébergement touristique, décembre 2008, p. 6.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 11.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 21.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 38.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 32.

- Atlas de l'hébergement..., op. cit., p. 44.

- Insee, Dossier local, op. cit., p. 17.

- Insee, « Hébergements touristiques des communes, 2008, 2009 et 2012 », Insee, 2012 (fichier de 20,8 Mio).

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 3 avril 2014.

- Claude Roustan est l’un des 500 élus qui ont parrainé la candidature de Pierre Boussel (MPPT) à l’élection présidentielle de 1988, cf Conseil constitutionnel, liste des citoyens ayant présenté les candidats à l’élection du Président de la République, Journal officiel de la République française du 12 avril 1988, page 4795, disponible en ligne, consulté le 29 juillet 2010.

- Site de la préfecture des AHP.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Cruis à Hospitalet(L’) (liste 3), consulté le 8 mars 2013.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes-de-Haute-Provence depuis le début du XIXe siècle. », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 287.

- Transport dans la vallée du Jabron, La vallée sans portes, consulté le 13 juillet 2013

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p. 22.