Craton d'Afrique de l'Ouest

Le craton d'Afrique de l'Ouest, ou craton ouest-africain, est l'un des cinq cratons du socle Précambrien de l'Afrique qui constituent la plaque africaine ; les autres composantes sont le craton du Kalahari, celui du Congo, le métacraton du Sahara et le craton de Tanzanie. Ces masses terrestres se sont réunies à la fin du Précambrien et au début du Paléozoïque pour former le continent africain. À un moment de l'Histoire, le volcanisme dans les bordures du craton est susceptible d'avoir joué un rôle dans le réchauffement global de la planète[1].

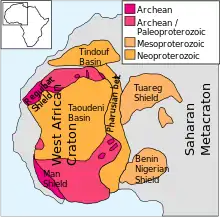

Emplacement et composition

Le craton s'est formé par la fusion de trois cratons archéens : Leo-Man-Ghana ou Craton de Man, Taoudeni et Reguibat. Les deux premiers s'accostèrent il y a 2,1 Ga et le craton de Reguibat vers 2 Ga. Les racines des cratons combinés s'enfoncent de 300 km dans le manteau lithosphérique subcontinental[2].

Il s'étend depuis l'Anti-Atlas, au Maroc, jusqu'au golfe de Guinée et il est bordé par des ceintures mobiles plus récentes au nord, à l'est et à l'ouest. Les roches les plus anciennes sont des roches métamorphisées entre 2,9 et 2,5 Ga. Dans le Sahara elles sont presque entièrement recouvertes par des sédiments du Phanérozoïque. Plus au sud, des roches récentes, volcaniques et sédimentaires, affleurent au Ghana, en Côte d'Ivoire et en Sierra Leone, entourées par des couches sédimentaires encore plus récentes, déposées au Précambrien[3].

Le craton d'Afrique de l'Ouest sous-tend le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie, le Sénégal, la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, le Mali, le Burkina Faso, la Sierra Leone, le Liberia, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo et le Bénin.

Déplacements

La Terre s'est formée il y a 4,6 Ga[4]. En refroidissant, la lithosphère, constituée de la croûte et de la partie supérieure rigide du manteau, se solidifie. La lithosphère surmonte l'asthénosphère, qui est solide mais ductile et qui, à des échelles de temps géologiques, est susceptible de fluer. La lithosphère se fragmente en plaques tectoniques qui se déplacent relativement les unes par rapport aux autres à une vitesse de 50 à 100 mm/an, se heurtant et se combinant en continents qui se fragmentent à leur tour et dérivent pour former de nouvelles configurations[5].

Il est difficile de reconstituer les mouvements les plus anciens du craton de l'Afrique de l'Ouest, mais, vers 1,1 Ga il semble qu'il était l'un des cratons qui formèrent la Rodinia, un supercontinent. À cette époque, le craton du Congo se trouvait à l'ouest du craton d'Amazonie et le craton d'Afrique de l'ouest se situait au sud des deux précédents ; bien qu'ayant pivoté de 180°, ils conservent cette position relative[6].

Il y a environ 750 Ma, la Rodinia se fragmenta en trois continents : la proto-Laurasia, le craton du Congo et le proto-Gondwana[7]. Le craton d'Afrique de l'Ouest se serait alors combiné avec d'autres cratons pour former la Pannotia, un supercontinent hypothétique qui aurait existé depuis l'époque de l'orogenèse panafricaine (600 Ma) jusqu'à la fin du Précambrien (540 Ma)[8]. Plus tard, il devint une partie du Gondwana[9], puis de la Pangée, le supercontinent qui exista au Paléozoïque et au Mésozoïque, il y a 250 Ma, avant que l'Amérique du Nord et du Sud se séparent de l'Eurasie et de l'Afrique et que les continents commencent leur dérive jusqu'à leur configuration actuelle[10].

Terre boule de neige

Les partisans de la théorie de la « Terre boule de neige » exposent que, il y a 650 Ma, la Terre traversa une période extrêmement froide. Les océans étaient gelés à une grande profondeur et leur couverture neigeuse renvoyait la chaleur du Soleil dans des cieux sans nuages. Seules des formes de vie simples pouvaient survivre, dans des endroits tels que les profondeurs océaniques, aux abords des cheminées hydrothermales[11]. À la fin de cette période, les bords du craton ouest-africain devinrent hautement actifs, créant une ceinture de volcans. L'activité thermique était causée par une chaleur excessive du manteau en dessous du craton, protégé par la lithosphère. Les éruptions volcaniques produisirent un effet de serre à grande échelle, faisant fondre les glaces et relâchant du CO2 dans l'atmosphère. Le climat devint rapidement plus chaud que de nos jours, conduisant à l'explosion de vie du Cambrien[1].

Caractéristiques

Durant ses déplacements, tour à tour couvert de glace, de forêts, de marais ou d'un désert aride, la surface du craton d'Afrique de l'Ouest a été fortement érodée par la glace, l'eau et le vent. Dans la plupart des endroits, les roches d'origine sont enfouies sous des dépôts volcaniques et sédimentaires plus récents. Les caractéristiques visibles sont généralement d'origine relativement récente.

Anti-Atlas et massif de l'Atlas

L'Anti-Atlas s'est formé il y a environ 300 Ma lorsque la Laurussia et le Gondwana entrèrent en collision, causant l'orogenèse alléghanienne, à l'origine de la chaîne des Appalaches dans l'actuelle Amérique du Nord. Plus récemment, au Cénozoïque, de 66 à 1,8 Ma, ce qui est aujourd'hui le massif de l'Atlas fut surélevé lorsque la plaque africaine et la plaque européenne se heurtèrent à la hauteur de l'extrémité sud de la péninsule ibérique. L'érosion a réduit l'Anti-Atlas, ce qui fait qu'il est aujourd'hui de moindre hauteur que le Haut Atlas situé plus au nord[12] - [13].

Bassins du Sahara

Au sud des montagnes, le craton d'Afrique de l'Ouest est relativement plat, couvert de déserts ou de savanes sèches sauf dans les zones proches de l'Atlantique et du Golfe de Guinée. Sous la surface, il existe d'anciens bassins sédimentaires, tel le bassin de Taoudeni, qui peuvent contenir de grandes réserves de pétrole et de gaz[14].

Région méridionale

La partie méridionale du craton est interrompue par les restes de volcans érodés, plus jeunes que le craton lui-même. Surmontant le bouclier de Man, la séquence de Birimian, faite de métasédiments et de roches métavolcaniques, qu'on trouve dans les roches datant du Protérozoïque au Ghana, en Guinée, au Mali, au Burkina-Faso, en Côte d'Ivoire et au Liberia, contient d'importants gisements aurifères[15].

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « West African Craton » (voir la liste des auteurs).

- (en) « Mantle insulation beneath the West African craton during the Precambrian-Cambrian transition », Geological Society of America, (consulté le )

- (en) G.C. Begg, W.L. Griffin, L.M. Natapov, Suzanne Y. O'Reilly, S.P. Grand, C.J. O'Neill, J.M.A. Hronsky, Y. Poudjom Djomani, C.J. Swain, T. Deen et P. Bowden, « The lithospheric architecture of Africa: Seismic tomography, mantle petrology, and tectonic evolution », Geosphere, vol. 5, no 1, , p. 23–50 (DOI 10.1130/GES00179.1, lire en ligne, consulté le )

- (en) Peter Evans, « African geology », Fortune City (consulté le ).

- (en) « Age of the Earth », U.S. Geological Survey, (consulté le )

- (en) H.H. Read et Janet Watson, Introduction to Geology, New York, Halsted, , p. 13–15

- (en) « Rodinia », Palaeos (Toby White) (consulté le )

- (en) T.H. Torsvik, « The Rodinia Jigsaw Puzzle », Science, vol. 300, no 5624, , p. 1379-1381 (DOI 10.1126/science.1083469)

- (en) « Pannotia », sur palaeos.com (consulté le ).

- (en) « Dispersal of Gondwanaland », University of Leeds (consulté le )

- (en) Kent C. Condie, Plate Tectonics and Crustal Evolution, Pergamon Press, , 3e éd.

- (en) J.L. Kirschvink, « Late Proterozoic low-latitude global glaciation: The snowball Earth », dans J.W. Schopf et C. Klein (éds.), The Proterozoic Biosphere: A Multidisciplinary Study, Cambridge, Cambridge University Press, (lire en ligne [PDF]), p. 51–52

- (en) « Potential field modelling of the Atlas lithosphere ».

- (en) P. Ayarza et al., « Crustal structure under the central High Atlas Mountains (Morocco) from geological and gravity data », Tectonophysics, vol. 400, nos 1-4, , p. 67-84 (présentation en ligne)

.

. - (en) J.B. Wright, Geology and mineral resources of West Africa, Londres, Allen & Unwin, , 187 p. (ISBN 0-04-556001-3, lire en ligne).

- (en) « Projects Liberia: Geological Background », Liberty International Mining Corp. (consulté le ).

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- (en) Schlüter Thomas, Géological Atlas of Africa, Springer, (1re éd. 2006), 279 p. (ISBN 978-3-540-76324-6)

- Thiéblemont Denis, Géologie et pétrologie de l’Archéen de Guinée : une contribution régionale à la formation de la croûte continentale (HDR), BRGM, , 149 p. (lire en ligne)

- Villeneuve, M. (1989) : The geology of the Madina-Kouta basin (Guinea-Senegal) and its signiicance for the geodynamic evolution of the western part of the West African Craton during the Upper Proterozoic period. — Precambrian Res. 44, 305322; Amsterdam.

Articles connexes

Liens externes

- (en) Nasser Ennih et Jean-Paul Liégeois, « The boundaries of the West African Craton, with special reference to the basement of the Moroccan metacratonic Anti-Atlas belt », Londres, Geological Society, (consulté le )