Conséquences sanitaires de la catastrophe de Tchernobyl

Les conséquences sanitaires de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl, qui eut lieu le 26 avril 1986, à la fois sur la santé des populations et l'intégrité de l'environnement, sont par ordre d'importance et chronologique d'abord dues aux gaz radioactifs (krypton et xénon) et au flux de neutrons qui se sont échappés du réacteur (du 26 avril jusqu'à l'effondrement du réacteur le 6 mai), à l'iode, puis au césium 137,et à d'autres radionucléides comme le strontium 90 et des isotopes de plutonium qui ont été émis par le réacteur no 4 de la centrale nucléaire de Tchernobyl. Les modèles utilisés pour étudier la catastrophe sont en partie ceux des bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, mais se basent surtout sur des quantités importantes de données accumulées lors des premiers scanners ou radiographies (avant cette période on irradiait beaucoup plus surtout les médecins). Ces modèles sont essentiellement ceux d'irradiation externe. Leurs extrapolations à une irradiation interne, chronique, due à l'ingestion d'aliments contaminés par des radionucléides (essentiellement par le césium) fait débat, les scientifiques continuent de s'interroger sans résultats définitifs jusqu'à présent. Dans le cas du cancer de la thyroïde l'exposition est rapide et intense (en moyenne 500 mSv chez les enfants évacués de la zone), la radioactivité durant quelques semaines. L'évaluation du nombre de décès survenus et à venir imputables à la catastrophe est encore l'objet de controverses opposant l'OMS ainsi que l'AIEA à Greenpeace et d'autres ONG ou chercheurs indépendants, les chiffres avancés variant de quelques dizaines de morts à quelques centaines de milliers. En France, une controverse est née sur les retombées du nuage de Tchernobyl. Voir à ce sujet l'article Conséquences de la catastrophe de Tchernobyl en France.

Les conséquences politiques, économiques et sociales sont quant à elles détaillées dans l'article catastrophe nucléaire de Tchernobyl.

Conséquences sur l’environnement

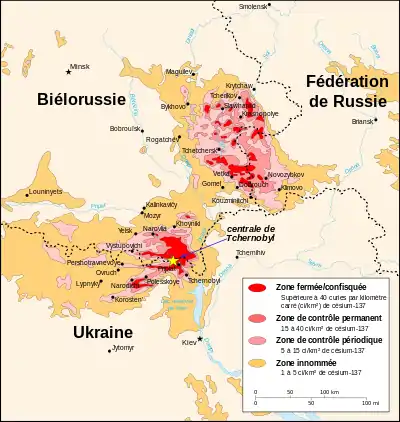

Distinction de différentes zones géographiques

- Zone fermée/confisquée (supérieure à 40 Ci/km2 de césium 137)

- Zone de contrôle permanent (15 à 40 Ci/km2 de césium 137)

- Zone de contrôle périodique (5 à 15 Ci/km2 de césium 137)

- Zone innommée (1 à 15 Ci/km2 de césium 137)

La radioactivité libérée par l’explosion a contaminé une superficie d’environ 160 000 km2 au Nord de Kiev et aussi au Sud de la Biélorussie. Des zones d'exclusion du fait d'un environnement très contaminé ont été définies en Ukraine (environ 2 600 km2) et en Biélorussie (environ 2 400 km2) : elles restent d'actualité[1].

À proximité de la centrale, une zone d'exclusion nucléaire, nommée zone d'exclusion de Tchernobyl (officiellement : Zone d'aliénation de la centrale nucléaire de Tchernobyl), a été définie à la suite de l'accident pour les évacuations d'habitants et l'interdiction au public — bien que des visites guidées réglementées et contrôlées aient lieu dans cette zone depuis environ la fin des années 2000[2]. En 2019, plusieurs milliers de personnes travaillent également dans cette zone, notamment pour des travaux ou de l'entretien ; elles sont soumises à un régime d'emploi particulier et des séjours sur site limités à des périodes maximales de 3 semaines[2].

Zones d'exclusion

Une large zone autour de la centrale est fortement contaminée et la plupart des espèces vivantes ont été atteintes. Après la catastrophe, des malformations génétiques et des troubles de la reproduction ont été observés chez certaines espèces animales, dans la zone d'exclusion[3]. Les sols sont pollués et cette zone d'exclusion, définie après l'accident, est aussi une zone où sont interdites l'agriculture et la sylviculture[3].

La radioactivité a notamment provoqué la mort des arbres de la forêt proche de la centrale — sur une surface d'une dizaine de kilomètres carrés, sur un site ayant reçu une forte dose de radiations —, principalement formée de pins sylvestres dont les aiguilles sèches sont devenues rousses, qui est depuis nommée la Forêt rousse[4]. Dans un article de mai 2019, Émeline Férard, journaliste au magazine français Géo, indique que « cette forêt est considérée comme l'un des sites naturels les plus contaminés sur Terre et il est déconseillé de s'y aventurer trop longtemps »[4]. Certaines espèces s'adaptent mieux que d'autres, les arbres résineux ont beaucoup de mal à supporter les radiations, alors que les bouleaux ont colonisé la Forêt rousse.

La faune et la flore ont depuis repris leurs droits et, en 1995, une nouvelle biodiversité est présente[3]. La reprise connaît toutefois des disparités selon les espèces[5] ; on peut notamment observer la présence d'espèces rares comme le lynx, l'ours et le cheval de Przewalski (introduit depuis une autre réserve en 1998). De plus, les zones ayant reçues les plus fortes retombées d'iode et de césium radioactifs sont marquées par une moindre variété et un plus faible nombre d'insectes et d'oiseaux que des zones comparables moins ou pas impactées[6].

Sur le vaste espace des zones d'exclusion situées en Ukraine et en Biélorussie, la forêt a gagné du terrain et recouvert une grande partie des terres autrefois cultivées par l'homme mais évacuées et interdites de culture depuis 1986 : toutefois, cette forêt compte de plus en plus de végétaux morts, qui s'accumulent ; le risque de propagation de feux de forêt augmente alors[1] - [7]. Des incendies ont eu lieu dans la zone proche de l'ancienne centrale, notamment en 2020 ; certains radionucléides issus des zones polluées ont été relargués dans l'atmosphère[1].

Nombre de recherches scientifiques ont été menées en 35 ans concernant des espèces sauvages et les effets de la contamination radioactive sur la faune et la flore dans les zones concernées[8].

Continent européen

Sur une surface d'environ 200 000 km2 principalement en Ukraine, Biélorussie et Russie, les retombées radioactives ont été la source d'une forte contamination pour les pâturages et les plantes cultivées[3]. Certaines régions d'Europe situées autour de Tchernobyl, comptant aussi des zones situées dans les pays scandinaves et en Allemagne, ont vu leurs eaux de surface être elles aussi fortement polluées et pour de longues durées, de même que les poissons de certains lacs[3].

Dans les semaines qui ont suivi la catastrophe, plusieurs pays d'Europe centrale (notamment la Pologne, l'Allemagne) et la Suède ont interdit la consommation de légumes verts et de lait frais[3]. Dans les zones arctiques, la toundra a également reçu des retombées radioactives, et des rennes en ayant consommé les plantes ont été à leur tour fortement contaminés, au point que plusieurs milliers d'entre eux ont été abattus afin que leur viande ne soit pas consommée par l'homme[3].

Conséquences sanitaires

Estimations des conséquences humaines

« 20 ans après, un rapport d’institutions des Nations Unies donne des réponses définitives et propose des moyens de reconstruire des vies »[9] : ce communiqué conjoint de OMS / AIEA / PNUD annonce, en septembre 2005, la publication du rapport Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts[10] du Forum Chernobyl. Ce forum est composé de huit institutions spécialisées du système des Nations unies : l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Organisation mondiale de la santé (OMS), le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), l’Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA), le Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) et la Banque mondiale, ainsi que des gouvernements du Bélarus, de la Russie et de l'Ukraine. L'OMS a produit un rapport abrégé[11] d'après ce rapport de 600 pages, regroupant les travaux de centaines de scientifiques, d'économistes et de spécialistes de la santé.

Principales conclusions du rapport[9] :

- « Environ un millier de membres du personnel du réacteur ... et de membres des équipes d’intervention ont été fortement exposés à des doses de rayonnements très élevées le premier jour de l'accident ; sur les plus de 200 000 de travailleurs affectés à ces équipes ou chargés d’assurer le retour à la normale en 1986 et 1987, 2 200, selon les estimations, pourraient décéder des suites d’une radio-exposition »[9].

On compte environ 50 morts parmi les liquidateurs, les pompiers de Pripiat et les opérateurs de centrale des suites d'irradiation massive. La plupart d'entre eux sont morts quelques mois après l'événement.

- « Quelque 4 000 cas de cancer de la thyroïde, essentiellement chez des enfants et des adolescents au moment de l'accident, sont imputables à la contamination résultant de l'accident, et au moins neuf enfants en sont morts ; toutefois, à en juger par l'expérience du Bélarus, le taux de survie parmi les patients atteints de ce type de cancer atteint presque 99 % »[9].

Le pronostic des cancers de la thyroïde est plutôt bon car il se soigne relativement mieux que d'autres cancers. Des décès par cancer à la suite des expositions des populations aux faibles doses, décès non mesurables statistiquement, auraient un maximum théorique de 9000 morts, dans le cas d'une échelle linéaire sans seuil. Les échelles “linéaires avec seuil” ou avec effet d'hormèse, donnent un maximum théorique encore beaucoup plus faible[12].

- « La pauvreté, les maladies liées au “mode de vie” qui se généralisent dans l'ex-Union soviétique, et les troubles mentaux constituent, pour les populations locales, une menace beaucoup plus grave que l'exposition aux rayonnements. »[9]

Autres études prévoyant relativement peu de conséquences sanitaires :

- une étude[13] du département d'épidémiologie et de biostatistique de l'Institut national de santé pour le développement de Tallinn publié en 2013 sur les liquidateurs venant de pays baltes ne parvient pas à montrer un risque accru de cancer radio-induit, les auteurs notent cependant un éventuel risque accru de cancer de la thyroïde. Cette étude confirme les résultats précédents[14] sur cette même cohorte, elle met aussi en évidence un plus grand nombre de cancers liés à l'alcoolisme ;

- une méta analyse de 2013[15] souligne des difficultés à interpréter la bibliographie à cause du manque de données et des biais statistiques. Les auteurs évoquent la possibilité d'un surplus de cancer du sein chez les femmes exposées ;

- en 2007, une étude[16] montre l'absence de surplus de leucémie, sauf chez les liquidateurs russes ;

- les liquidateurs présentent un risque de suicide[17] plus important que la population générale.

Études de controverse prévoyant de fortes conséquences sanitaires, sans toutefois être publiées scientifiquement :

- une étude de physiciens et biologistes, travaillant en Ukraine, Biélorussie et Russie, Alexey Yablokov, Vassili Nesterenko et Alexey Nesterenko : « Chernobyl : Consequences of the catastrophe for people and the environment », a été publiée en profitant de la publication sans revue par les pairs par les Annals of the New York Academy of Sciences, vol. 1181. Elle évalue les conséquences de Tchernobyl à plusieurs centaines de milliers de morts parmi l'ensemble de la population mondiale[18] - [19] ;

- selon Kate Brown, auteur de Manual for Survival : A Chernobyl Guide to the Future et qui s'est plongée dans les archives médicales d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie, ainsi que celles de l'ONU, les conséquences réelles du désastre sont largement méconnues et sous-estimées, par les autorités russes et internationales, afin de minimiser l'impact des essais nucléaires[20]. Au cours d'un entretien à Libération, elle précise n'avoir pas compilé elle-même de chiffres, mais elle avance que « en Ukraine, 35 000 personnes ont reçu une aide car leur conjoint était décédé à cause de la radioactivité de Tchernobyl. Cela ne compte donc que les personnes qui étaient mariées. Certains scientifiques ukrainiens estiment plutôt à 150 000 les morts causées par l’accident ces 30 dernières années. Je n’ai pas pu trouver de chiffre pour la Biélorussie ou la Russie car les autorités n’ont jamais accepté les comptages, mais leur territoire a reçu bien plus de radioactivité que l’Ukraine, qui était l’endroit le plus "propre", avec seulement 20 % des retombées radioactives. »[20] ;

- Adam Higginbotham (en) “Midnight in Chernobyl (en) : The Untold Story of the World's Greatest Nuclear Disaster”. Édition Simon and Schuster, 561 pages, 2019 arrive aux conclusions similaires.

Gestion des sites

Depuis 2013, le programme de surveillance a été arrêté.

Entre 2011 et 2019, 25 à 33 années après la catastrophe, des céréales — blé, seigle, avoine et orge — cultivées à l'extérieur de la zone de sécurité (48 kilomètres) ont des niveaux de contaminations dépassant les seuils, notamment pour le strontium 90 et le césium 137 selon Greenpeace.

De même le bois ne répond pas aux normes du bois de chauffage et dépasse les seuils réglementaires de strontium 90.

Conséquences sanitaires modélisées, limites et polémiques

L'évaluation des conséquences sanitaires de la catastrophe fait l'objet d'une controverse où s'opposent des enjeux politiques, idéologiques et scientifiques. Si la mortalité directe et les cancers de la thyroïde chez les enfants les plus exposés ne font pas débat, les autres chiffres avancés proviennent tous de modèles mathématiques et nourrissent des polémiques incessantes. On estime à environ 6 millions le nombre de personnes ayant reçu des faibles doses radioactives en Ukraine, en Biélorussie et en Russie[21].

Ces modèles mathématiques employés sont issus de projections faites à partir des données sur des individus irradiés à haute et moyenne dose lors des bombardements atomiques au Japon ou d'accidents dans l'industrie nucléaire civile et militaire. Le risque est extrapolé selon les principes de l'effet linéaire sans seuil et de la dose collective, ces deux concepts sont utilisés en radioprotection des travailleurs exposés mais leur usage en épidémiologie est très critiqué quand il s'agit d'évaluer de très faible doses sur de très longues durées à l'échelle d'une population, ce qui est le cas en dehors de la zone interdite de Tchernobyl[22].

L'épidémiologie permet de dégager des certitudes scientifiques face aux conséquences sanitaires d'une exposition à un agent chimique ou biologique à l'échelle d'une population, pour autant dans le cas de la catastrophe de Tchernobyl elle n'est pas d'un grand secours. Il n'existe en effet pas de données épidémiologiques suffisamment précises permettant d'apporter des réponses solides. Cette absence de précision est le résultat de plusieurs facteurs :

- l'effondrement des structures sanitaires et économiques après la chute de l'URSS a fortement affecté le suivi sanitaire de ces populations, entraînant une perte d'espérance de vie et une chute de la fécondité[23]. Il est donc difficile d'obtenir des données sur ces populations les plus exposées et surtout d'interpréter les données au vu des bouleversements économiques et sociaux qui ont suivi ;

- la dispersion des liquidateurs et des évacués dans toute l'ex-URSS, les difficultés à évaluer le nombre réel de liquidateurs rendent nécessaire un suivi individuel de chaque personne exposée, ce qui est très coûteux et n'est pas assuré ;

- la dilution des effets des radiations dans l'incidence « normale » des pathologies pouvant être favorisées par les radiations rend toute comparaison très délicate. Or les statistiques en épidémiologie nécessitent des chiffres précis et des effets relativement élevés pour observer une différence mathématiquement significative. C'est par exemple le cas de cette étude[24] qui ne parvient à faire le lien entre la tabagisme passif et le cancer du sein que pour des expositions élevées ;

- l'effet « moisson » : le dépistage systématique du cancer ou d'autres pathologies entraîne souvent une augmentation des cas connus sans que l'état sanitaire de la population soit réellement en détérioration. Cet effet explique par exemple la remise en cause du dépistage du cancer de la prostate[25]. Les faux positifs et les tumeurs qui n'auraient jamais évolué viennent alors gonfler les chiffres si on les compare à des populations qui ne font pas l'objet d'un dépistage aussi pointu[26].

Du fait de l'absence de données extrêmement précises, il est peu probable que ce débat puisse être tranché un jour. L'incidence du cancer est forte chez l'humain (20 % à 25 % des humains habitant l'OCDE auront un cancer au cours de leur vie[27]) et varie en permanence en fonction des très nombreux facteurs (alimentation, alcool, tabac, activité physique, pollution, génétique de la population, etc.) qui évoluent eux-mêmes rapidement. Même les estimations les plus alarmistes citées (plusieurs centaines de milliers de cas sur 80 ans) seraient extrêmement difficile à isoler au niveau statistique car rien qu'en Europe 3,2 million de cancers sont diagnostiqués chaque année[28]. Il est donc possible d'avancer des chiffres très différents tout en revendiquant à raison leur assise théorique : tant qu'ils restent dans la zone de flou statistique, dont l'échelle est de l'ordre de plusieurs centaines de milliers de cas par an, ils ne peuvent être définitivement contredit ou confirmés. Ce type de raisonnement peut même être renversé: il est possible d'attribuer à la catastrophe une baisse de l'incidence du cancer par effet d'hormèse : il suffirait d'utiliser un modèle mathématique prenant en compte cet effet déjà observé dans de nombreux travaux sur les modèles animaux[29]. Dans ce cas on pourrait déclarer que la catastrophe pourrait éviter des dizaines de milliers de cas de cancer, ce peut paraître provocateur mais reste scientifiquement aussi défendable qu’affirmer qu'elle ait provoqué tout autant de décès.

Ensuite, il convient de faire attention à la date de publication des études. On peut constater que les études issues d'un même organisme ont largement modifié leurs conclusions au cours des années. Il convient donc de ne considérer comme les plus fiables que les études les plus récentes. Ainsi le rapport ONU de 2009 rend caducs les rapports précédents. Ces derniers sont présentés ci-dessous mais n'ont d’intérêt que pour retracer l'histoire de nos connaissances d'une catastrophe nucléaire.

Histoire

Septembre 2005 : rapport provisoire de l'ONU

Selon le rapport officiel de l'Organisation mondiale de la santé[30] (OMS), jusqu’à 4 000 personnes au total pourraient à terme décéder des suites d'une radio‑exposition consécutive à la catastrophe de Tchernobyl. Sur 72 000 liquidateurs, 212 sont morts[31]. L'impartialité de l'OMS sur cette question est contestée par le collectif Independent WHO, un groupement d'associations antinucléaires, en raison d'un accord passé avec l'AIEA en 1959. À la suite de ces doutes sur son impartialité, l'OMS a publié une déclaration expliquant que cet accord « suit le modèle des accords passés entre l’OMS et les Nations Unies ou d’autres organisations internationales », et réaffirmant son indépendance sur ce sujet[32] - [33].

Le , le Forum de Tchernobyl, fondé par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) produit un rapport intitulé L'héritage de Tchernobyl : impacts sanitaires, environnementaux et socio-économiques[34]. Ce rapport commun de l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence internationale pour l'énergie atomique, l'UNDP et d'autres agences onusiennes avance un bilan des victimes de Tchernobyl de 47 secouristes (« liquidateurs »), morts des suites de l'exposition aux radiations (28 en 1986, et 19 entre 1987 et 2004), et de quinze personnes, enfants au moment de la catastrophe, morts de cancers de la thyroïde (jusqu'à 2002), sur 600 000 personnes affectées – 200 000 liquidateurs et les personnes les plus exposées aux radiations.

D'après le communiqué de presse de l'AIEA : « Jusqu’à 4 000 personnes au total pourraient à terme décéder des suites d'une radio-exposition consécutive à l'accident survenu il y a une vingtaine d'années dans la centrale nucléaire de Tchernobyl : telles sont les conclusions d’une équipe internationale de plus d'une centaine de scientifiques. Toutefois, à la fin du premier semestre de 2005, moins d'une cinquantaine de décès avait été attribuée directement à cette catastrophe. Pratiquement tous étaient des membres des équipes de sauvetage qui avaient été exposés à des doses très élevées : un grand nombre sont morts dans les mois qui ont suivi l'accident, mais d'autres ont survécu jusqu’en 2004. » Michael Repacholi, responsable de l'OMS cité dans le rapport a déclaré : « Les effets sanitaires de l’accident étaient potentiellement catastrophiques, mais une fois que vous les additionnez en vous basant sur des conclusions scientifiques dûment validées, en ce qui concerne le public, ils n’ont pas été aussi forts que ce que l’on pouvait craindre initialement. »[35]

Le résumé considère que « à en juger par l'expérience du Bélarus, le taux de survie parmi les patients atteints de ce type de cancer [cancer de la thyroïde] atteint presque 99 %. »[35] De plus, il ne conclut à « aucune indication ni probabilité d’une diminution de la fertilité parmi les populations touchées, ni aucune indication d’une augmentation de malformations congénitales pouvant être attribuées à une radio-exposition. »[35]. En fait, « les principales causes de mortalité dans les régions affectées par Tchernobyl sont les mêmes que celles prévalant en Russie, maladies cardio-vasculaires, blessures et empoisonnements plutôt que les maladies liées à la radioactivité. »[21]

En outre, le rapport provisoire critique ce qui y est interprété comme le manque d'initiative de la population locale et sa « tendance à mettre tous les problèmes de santé sur le compte de l'exposition aux rayonnements. » Il souligne « l’impact sur la santé psychique des personnes affectées » : les désordres psychologiques s’exprimeraient sous forme de « manque de confiance dans son propre état de santé, de craintes exagérées pour l’espérance vie », de dépendance de l’assistance à l’État et de manque d’initiative[36].

Critiques du rapport de 2005

Le bilan proposé en septembre 2005 par l'AIEA (47 morts directs et au total encore 4 000 décès futurs à attribuer à la catastrophe de 1986) a été vivement critiqué par Angelika Claussen, présidente de la section allemande de l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW) déclarait dans Le Monde[37] que « ces chiffres [étaient] sous-estimés et absolument faux ». Cette même association IPPNW rendait public le 6 avril 2006 un autre rapport, intitulé « Conséquences de Tchernobyl sur la santé », qui a été réalisé avec la Société pour la protection contre les rayonnements (GSF). Toutefois, du propre aveu de l'IPPNW, des estimations précises sont « impossibles à obtenir pour des raisons de méthode »[37].

Selon ce rapport IPPNW-GSF : « plus de 10 000 personnes [seraient] atteintes d'un cancer de la thyroïde et 50 000 cas supplémentaires [seraient] attendus à l'avenir » (contre 4 000 cancers de la thyroïde répertoriés par des agences de l'ONU[38]). « En Europe, il y a eu 10 000 malformations chez les nouveau-nés en raison de Tchernobyl et 5 000 décès chez les nourrissons ». Par ailleurs, « plusieurs centaines de milliers de membres des équipes d'intervention [sur le site] sont de nos jours malades des suites des radiations, plusieurs dizaines de milliers sont morts ». « Il est très cynique de reprocher aux personnes en Ukraine, en Biélorussie et en Russie une mentalité de victime et de leur recommander de mieux se nourrir et d'avoir un style de vie plus sain », ajoutait Angelika Claussen en référence aux critiques de la prétendue passivité de la population locale[37]. Ces chiffres ne s'appuient néanmoins sur aucune donnée de terrain.

Greenpeace a critiqué les conclusions du résumé de septembre 2005[39]. Ses principaux arguments sont les suivants :

- L'OMS, dans une étude de 1998, aurait annoncé 212 morts sur 72 000 liquidateurs et n'en annonce plus que 59 alors qu'il y aurait eu 600 000 liquidateurs.

- L'étude ne prend pas en compte en Europe occidentale les effets des faibles doses.

- L'étude fait le distinguo entre les malades du stress (dû à l'évacuation ou à la perte de situation) et les autres, ce que Greenpeace réfute.

- L'une des deux méthodes, la méthode épidémiologique, est remise en cause par Greenpeace car elle ne serait pas adaptée à l'Europe.

Selon certains, ces critiques ne seraient pas crédibles, et visent simplement à relancer sans cesse la polémique :

- Les Soviétiques n'ont jamais occulté ni gonflé le chiffre de 47 morts, mais les occidentaux sont longtemps restés sceptiques, en témoignent les chiffres farfelus qui ont circulé les premiers jours de la catastrophe[40]. À l'époque il était communément admis que les Soviétiques falsifiaient toutes leurs données économiques ou sanitaires, or ce ne fut pas le cas pour Tchernobyl.

- L'effet stress ne peut être attribué au caractère nucléaire de l'accident, il n'est jamais pris en compte à la suite de catastrophes naturelles, sociales, politiques ou industriels, il n'y a aucune raison de le prendre en compte pour gonfler les chiffres.

- L'effet des faibles doses fait l'objet de polémiques scientifiques car il n'a jamais été scientifiquement prouvé : on peut polémiquer à l'infini sur la question dans la mesure où un effet faible sera quasi impossible à mettre en évidence.

- Il n'existe pas d'autre méthode que l'épidémiologie dans la mesure où l'effet des faibles doses n'a jamais été mesuré. Or l'épidémiologie donnant elle aussi des résultats peu fiables (pour les raisons invoquées plus haut), critiquer cette méthode est aussi une source de polémique sans fin.

Selon l'organisation écologiste et antinucléaire, qui cite une étude publiée en dehors des revues à comité de lecture, 67 000 personnes sont mortes en Russie entre 1990 et 2004 des suites de Tchernobyl[37].

Vladimir Tchouprov, responsable de la branche russe de Greenpeace, a déclaré que le rapport onusien avait « pour objectif de soutenir idéologiquement le programme de construction de 40 nouveaux réacteurs nucléaires en Russie d'ici à 2030 […] alors que 70 % à 80 % des Russes s'opposent à la construction de centrales nucléaires près de chez eux. »

Lioudmila Komogortseva, présidente de la commission écologique de l'assemblée régionale de Briansk, la région russe la plus touchée par la radioactivité, a pour sa part déploré que plusieurs programmes d'approvisionnement des écoles en produits alimentaires et eau non contaminés ne soient plus financés depuis plusieurs années. Selon elle, 2 700 cas de cancers de la thyroïde ont été enregistrés entre 1991 et 2003 dans cette région, dont 290 cas chez des personnes qui étaient enfants au moment de la catastrophe. Des académiciens russes ont eux parlé de seulement 226 cas répertoriés au total dans la région de Briansk[37].

Selon Hervé Kempf, journaliste connu pour ses engagements écologistes et antinucléaires : « La présentation du Forum Tchernobyl en septembre 2005 est (il n'y a pas d'autre mot) mensongère »[41] les approximations exprimées dans le chapeau du communiqué ou commentèrent la controverse[42] - [43] - [44] - [45].

Avril 2006 : rapport définitif de l'ONU

L'AIEA diffusa ainsi, durant une conférence tenue le , un résumé du bilan global provisoire : 4 000 personnes sur les 600 000 les plus touchées pourraient décéder des suites de la radio-exposition consécutive à l'accident (page 7 du communiqué francophone). Ce chiffre de 4 000 morts qui n'est expliqué et nuancé que plus loin, a incité la presse et les médias à le présenter comme un bilan total de toutes les victimes de l'accident.

Le rapport définitif[46], publié en , prévoit quant à lui (page 106) une surmortalité causée par les seuls cancers solides de « 4 000 décès parmi les 600 000 personnes les plus exposées » (0,67 %), semblable aux estimations préliminaires mais pour les seuls cancers solides, ainsi que de « 5 000 autres parmi les 6 millions de personnes proches » (0,08 %). Les auteurs du rapport y insistent sur le caractère très incertain de leurs estimations[47].

Melissa Fleming, attachée de presse de l'AIEA, déclara à la revue Nature : « Je suis navrée de voir des chiffres sauvages communiqués par des organisations honorables qui sont ensuite attribués à l'ONU. C'était donc une action audacieuse que d'avancer une estimation bien inférieure à celle que dicte le sens commun. »[48]

Rapport de 2008 de l'UNSCEAR

Le Comité scientifique des Nations unies pour l'étude des effets des rayonnements ionisants (UNSCEAR) a produit un rapport en 2008[49] qui poursuit et affine l'analyse des rapports de l'ONU précédents. Les résultats sont sensiblement différents des nombreux travaux antérieurs. Les données de santé sont réparties selon la population concernée.

- Les personnels de la centrale et les équipes de secours : le rapport conclut que 134 personnels de la centrale et des équipes de secours ont subi le syndrome d'irradiation aiguë (SIA) et que parmi elles, 28 sont mortes de la maladie. Beaucoup de survivants ont souffert de lésions de la peau et des cataractes radio-induits. 19 sont décédés, mais généralement il n'y a pas de maladies associées à l'exposition aux rayonnements.

- les liquidateurs : le rapport analyse les données de santé de centaines de milliers de liquidateurs. Un risque accru de leucémie est identifié, mais il n'y a pas de preuves d'autres effets sur la santé.

- Les populations environnantes : Les seules « preuves convaincantes » du lien entre une maladie et la catastrophe sont les 6 848 cas de cancer de la thyroïde, survenus entre 1991 et 2005, chez les personnes de moins de 18 ans au moment de l'accident, observés dans les zones touchées (en Biélorussie, Ukraine et les 4 oblasts les plus affectés de Russie (Bryansk, Kaluga, Orel et Tula)) dont une fraction substantielle sont dues à la catastrophe. En 2005, il y avait 15 décès parmi ces personnes.

Les décès attribuables « de façon fiable » au rayonnement produit par l'accident sont donc maintenant estimés à 43 décès qui se déclinent ainsi :

- 28 personnels de la centrale et des équipes de secours morts du syndrome d’irradiation aiguë ;

- 15 personnes dans la population environnante mortes de cancer de la thyroïde.

À cela peut être ajouté les 2 travailleurs morts des suites de blessures non liées à l'exposition aux rayonnements immédiatement après l'accident.

Parmi les survivants du syndrome d'irradiation aiguë, 19 sont morts entre 1986 et 2006 mais la cause du décès est diverse et généralement pas associée à l'exposition aux radiations.

Le rapport conclut que « la grande majorité de la population n'a pas à vivre dans la peur des conséquences graves sur la santé de l'accident de Tchernobyl ».

Ce rapport est critiqué par les organisations militantes anti-nucléaires qui proposent leurs propres contre-analyses. Cependant ce rapport a été publié dans des revues scientifiques à comité de lecture « peer reviewed » ce qui n'est pas le cas des contre-analyses.

2011

Le Commissariat à l'énergie atomique (CEA) français synthétise et offre un regard critique sur des études scientifiques concernant les « impacts sanitaires, précoces et tardifs » de l'accident de Tchernobyl dans un numéro spécial de sa lettre d’information de l’Unité Prositon[50] - [51].

2018 : Livre blanc de l'UNSCEAR sur les cancers de la thyroïde

En 2018, l'UNSCEAR a publié un livre blanc sur "l'évaluation des données sur le cancer de la thyroïde dans les régions affectées"[52]. Ce dernier réactualise les connaissances sur les cancers de la thyroïde du rapport de 2008. Sur la période 1991-2015, 19 233 cas de cancer de la thyroïde ont été recensés dans les mêmes zones et pour les mêmes populations que le rapport précédent. Parmi ces cas, 25% sont attribuables à l'exposition de la radiation aux populations non évacuées. Les autres pouvant êtres attribués à l'augmentation du taux d'incidence spontanée avec le vieillissement de la cohorte; à la sensibilisation au risque de cancer de la thyroïde après l'accident et à l'amélioration des méthodes de diagnostique.

Trente années après l'accident des doses de radioactivité jusqu'à cinq fois supérieure aux normes de sécurité se trouvent encore dans le lait donné aux enfants dans certaines régions d'Ukraine[53].

2021

Les études sur les conséquences de l'accident de Tchernobyl se poursuivent et des archives s'ouvrent au fil des ans ; de nouvelles recherches scientifiques, d'une part, et des ouvrages destinés au grand public, d'autre part, sont publiés[54].

Analyses venant de diverses origines

- Rapports d'agences internationales

- L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), avance les chiffres de 47 personnes mortes parmi les « liquidateurs », ainsi que quinze personnes (enfants lors de la catastrophe) décédées d'un cancer de la thyroïde jusqu'à 2002 sur 600 000 personnes concernées. Selon l'AIEA, 4 000 personnes pourraient mourir « pour avoir été exposées aux radiations après l'accident » selon une ébauche de rapport qui fut reprise par la presse. La version définitive du rapport, publiée en , ne reprend pas ce bilan[48] - [55]. L'impartialité de cette agence est remise en cause par son implication dans l'industrie nucléaire et son bilan officiel est fortement contesté par certains chercheurs[56].

- Le Centre international de recherche sur le cancer, en 2006, estime à 16 000[57] le nombre de décès imputables d'ici 2065, sans observer d'augmentation mesurable au niveau épidémiologique.

- Dans un rapport paru début 2013, L'Agence européenne pour l'environnement écrit que, par extrapolation en combinant le modèle linéaire sans seuil et le concept de dose collective, la catastrophe causerait en 50 ans entre 17 000 et 68 000 cancers mortels[58]. L'impartialité de cette agence est remise en cause par la présence de nombreux dirigeants engagés dans des ONG environnementalistes et antinucléaires[59].

- ONG ou militants anti-nucléaire

- Des études ont été faites par Vassili Nesterenko et Youri Bandajevsky sur l'irradiation des habitants de l'Ukraine et de la Biélorussie[60]. Les circonstances de l'irradiation à Tchernobyl sont différentes de celles de Hiroshima et Nagasaki. Pour Bandajevsky, il s'agit dans le premier cas d'irradiations internes, répétées et de faible dose, et dans le second, d'expositions externes massives en une fois. Il affirme que les effets en sont très différents[61]. Il est arrêté puis condamné pour corruption à la suite d'une procédure fortement critiquée[62].

- Selon l'Association internationale des médecins pour la prévention de la guerre nucléaire (IPPNW), plus de 10 000 personnes sont atteintes d'un cancer de la thyroïde et 50 000 cas supplémentaires sont attendus à l'avenir. En Europe, 10 000 malformations sur des nouveau-nés en raison de Tchernobyl et 5 000 décès chez les nourrissons. Plusieurs centaines de milliers de membres des équipes d'intervention [sur le site] sont de nos jours malades des suites des radiations, et plusieurs dizaines de milliers sont morts[63].

- En 2006, Greenpeace publia un rapport fondé sur une méta-étude de communications et de rapports scientifiques et médicaux[64] dont la conclusion ne contient pas d'estimation du nombre de victimes et en appelle à d'autres études.

- Selon une communication en russe de 2007 de trois scientifiques dont Alekseï Iablokov (ru) (cofondateur de Greenpeace Russie[65], membre-correspondant de l'Académie des sciences de Russie, conseiller du président russe pour l'écologie, homme politique) et Vassili Nesterenko (déjà cité), les dossiers médicaux relatifs à la période 1986 à 2004 reflètent 985 000 décès causés par la catastrophe (pour la plupart en Russie, en Biélorussie et en Ukraine, mais également dans d'autres pays). L'Académie des sciences de New York publia dans ses annales une adaptation en anglais intitulée « Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment (en) » en 2009, et deux critiques clairement défavorables à cette étude, en 2011 et en 2012 avec réponse des auteurs.

- Association de liquidateurs

- Selon Union Tchernobyl, principale organisation des liquidateurs, sur 600 000 liquidateurs, 60 000 sont morts avant 2006 et 165 000 sont handicapés[37].

- Déclarations

- Dans un rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU publié en 2000, Kofi Annan évoque plus de 7 millions de personnes affectées, 3 millions d'enfants qui ont besoin d'être soignés, dont beaucoup mourront prématurément[66].

- Le professeur Maurice Tubiana, cancérologue impliqué au niveau international dans la recherche sur le cancer depuis plusieurs décennies prend position en faveur des chiffres de l'OMS : une centaine de morts. Il affirme dans son dernier livre (N'oublions pas demain) qu'il existe une véritable campagne de désinformation orchestrée par diverses ONG dont l'intention est de discréditer le développement de l'énergie atomique quoi qu'il en soit. Le Pr Tubiana est un ancien président du Conseil scientifique de radioprotection de EDF[67].

Notes et références

- « Les grands incendies dans la région de Tchernobyl », sur www.irsn.fr (consulté le )

- Emeline Férard, « Tchernobyl : plus de 30 ans après, la zone d'exclusion perpétue le souvenir de la catastrophe », sur Geo.fr, (consulté le )

- Éditions Larousse, « Tchernobyl, en ukrainien Tchornobyl », article de l'Encyclopédie Larousse, sur www.larousse.fr (consulté le )

- Emeline Férard, « Des scientifiques se sont aventurés à Tchernobyl pour cartographier la radioactivité avec des drones », sur Geo.fr, (consulté le )

- Caroline Tourbe, « 25 ans plus tard... : la nature a repris le dessus, oui mais... », sur www.science-et-vie.com, (consulté le )

- Cyrille Vanlerberghe, « Tchernobyl a ralenti la croissance des arbres », sur Le Figaro, (consulté le )

- Andréa Fradin, « Les arbres morts ne pourrissent pas à Tchernobyl, et c'est un vrai danger », sur Slate.fr, (consulté le )

- « 1986-2021- Tchernobyl, 35 ans après : Les effets sur les écosystèmes résultant des accidents de Tchernobyl et de Fukushima », sur IRSN (France), (consulté en )

- « OMS | Tchernobyl : l’ampleur réelle de l’accident », sur WHO (consulté le ).

- (en) « Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to theGovernments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine », sur www.who.int (consulté le ).

- « WHO | Health effects of the Chernobyl accident: an overview », sur WHO (consulté le ).

- Le Réveilleur, « [Résumé] Hiroshima, Tchernobyl, Fukushima... Les morts du nucléaire - Énergie#9 », (consulté le ).

- Department of Epidemiology and Biostatistics, National Institute for Health Development, Tallinn.

- (en) Peter D Inskip, « Cancer risk among Chernobyl cleanup workers in Estonia and Latvia, 1986-1998 - PubMed », International journal of cancer, vol. 119, no 1, , p. 162–168 (ISSN 0020-7136, PMID 16432838, DOI 10.1002/ijc.21733, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Rajiv Y Chandawarkar, « Radiation exposure and breast cancer: lessons from Chernobyl - PubMed », Connecticut medicine, vol. 77, no 4, , p. 227–234 (ISSN 0010-6178, PMID 23691737, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Geoffrey R Howe, « Leukemia following the Chernobyl accident - PubMed », Health physics, vol. 93, no 5, , p. 512–515 (ISSN 0017-9078, PMID 18049227, DOI 10.1097/01.HP.0000281178.75068.e3, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Evelyn Bromet, « Suicide risk among Chernobyl cleanup workers in Estonia still increased: an updated cohort study - PubMed », Annals of epidemiology, vol. 16, no 12, , p. 917–919 (ISSN 1047-2797, PMID 17027293, DOI 10.1016/j.annepidem.2006.07.006, lire en ligne, consulté le ).

- Une critique de ce rapport:Douglas Braaten, « Public Letter: A Report on Chernobyl », The New York Times, (consulté le ).

- Version française en ligne: http://independentwho.org/media/Documents_Autres/Tchernobyl_Consequences_de_la_catastrophe_sur_la_population_et_l_environnement_V01PDF.pdf.

- Coralie Schaub, « Catastrophe de Tchernobyl : « Nous devons demander à en savoir plus » », Libération, (lire en ligne).

- « L'improbable bilan du drame de Tchernobyl » - L'Humanité, 14 septembre 2005.

- Les faibles doses dans la vie quotidienne, Lars-Erik Holm (ICPR), 2007.

- « Sputnik France : actualités du jour, infos en direct et en continu », sur Rian.ru (consulté le ).

- (en) Leslie Bernstein, « Passive smoking and risk of breast cancer in the California teachers study - PubMed », Cancer epidemiology, biomarkers & prevention : a publication of the American Association for Cancer Research, cosponsored by the American Society of Preventive Oncology, vol. 18, no 12, , p. 3389–3398 (ISSN 1538-7755, PMID 19959687, DOI 10.1158/1055-9965.EPI-09-0936, lire en ligne, consulté le ).

- http://www.essentiel-medical.com/fr/actualite-medicale/le-depistage-du-cancer-de-la-prostate-inutile-voire-nefaste.

- http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2013/06/fukushima-cancers-de-la-thyro%C3%AFde-pour-12-enfants.html.

- « oecd-ilibrary.org/sites/health… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Public Health », sur Public Health - European Commission (consulté le ).

- http://www.academie-sciences.fr/activite/rapport/rapport070405.pdf.

- « OMS / Tchernobyl : l’ampleur réelle de l’accident », sur who.int, World Health Organization (consulté le ).

- Étude de 1998.

- « who.int/inf-pr-2001/fr/state20… »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?).

- « Discussion autour de quelques idées reçues sur le nucléaire civil – Jean-Marc Jancovici », sur manicore.com (consulté le ).

- (en) « Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts », sur iaea.org.

- (fr) Tchernobyl : l’ampleur réelle de l’accident - Communiqué de presse de l'AIEA, 5 septembre 2005 [PDF]

- « Tchernobyl : circulez, il n'y a rien à voir » - L'Humanité, 7 septembre 2005.

- « Selon un rapport indépendant, les chiffres de l'ONU sur les victimes de Tchernobyl ont été sous-estimés » in Le Monde du .

- http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2005/pr38/en/#

- « Tchernobyl : le mensonge continue », 6 septembre 2005 (voir archive).

- « Tchernobyl : ce que Le Figaro disait en 1986 », sur Club de Mediapart, (consulté le ).

- Tchernobyl, plus de 16 000 morts - Hervé Kempf, Le Monde, 26 avril 2006.

- Le bilan de Tchernobyl revu à la baisse - RFI, 6 septembre 2005.

- Tchernobyl, l'impossible bilan - L'Express, 15 septembre 2005.

- Le bilan meurtrier de Tchernobyl revu à la baisse - Le Devoir, 6 septembre 2005.

- (en) Chernobyl 'likely to kill 4,000' - BBC, 5 septembre 2005.

- (en) Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes - Rapport définitif de l'ONU, 2006 [PDF]

- Rapport, p. 106 : « It must be stressed that this estimate is is bounded by large uncertainties. »

- (en) Special Report: Counting the dead - Nature, 19 avril 2006.

- (en) UNSCEAR 2008 Report : Annex D - Health effects due to radiation from the Chernobyl accident, vol. II : Effects, Office des Nations Unies à Vienne, Nations Unies, (ISBN 978-92-1-142280-1, lire en ligne [PDF])

- Unité Prositon, « Tchernobyl : 25 ans après, quels impacts sanitaires ? », sur prositon.cea.fr, (consulté en )

- Pierre Le Hir, « Trente ans après Tchernobyl, l’impossible bilan humain », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- (en) Chernobyl 2017 White Paper - Evaluation of data on thyroid cancer in regions affected by the Chernobyl accident, Nations Unies, (lire en ligne [PDF])

- (en) « Ukrainian cow milk has ‘five times safe level of radioactivity’, study finds », The Independent, (lire en ligne, consulté le ).

- « De nouvelles études sur la catastrophe nucléaire de Tchernobyl : 35 ans après ! », sur Franceinfo, (consulté le )

- (en) Too little known on Chernobyl - BBC News, 19 avril 2006.

- Philippe Collet Tchernobyl : 25 ans après la catastrophe, le bilan reste très controversé, 25 avril 2011, actu-environnement.com

- Le fardeau de cancer en Europe lié à Tchernobyl, communiqué de presse N° 168, 20 avril 2006, Centre international de recherche sur le cancer.

- (en) Late lessons from early warnings: science, precaution, innovation, page 467.

- « Conflit d’intérêts : ce que ne nous dit pas Madame Lepage - », sur Environnement.fr, (consulté le ).

- Vassili Nesterenko, La Catastrophe de Tchernobyl. Radioprotection des habitants, Minsk, 1997.

- Youri Bandajevsky, Aspects cliniques et expérimentaux de l'action des radionucléides incorporés dans l'organisme, Gomel, 1995.

- Wladimir Tchertkoff, Le Crime de Tchernobyl, le Goulag nucléaire, Actes Sud, avril 2006.

- Un bilan qui sera selon les estimations de 14 000 à 560 000 morts par cancers, plus autant de cancers non mortels sur le site dissident-media.org

- http://www.greenpeace.org/international/Global/international/planet-2/report/2006/4/chernobylhealthreport.pdf

- « Center for Safe Energy », sur Earth Island Journal (consulté le ).

- (en) Avant-propos de Kofi Annan, in Chernobyl. A Continuing Catastrophe, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, United Nations, New York and Geneva, 2000, p. iii : « more than seven million of our fellow human beings do not have the luxury of forgetting. [...] 3 million children require treatment and many will die prematurely. »»

- Maurice Tubiana - Académie des sciences [PDF]

Annexes

Bibliographie

- Alexey V. Yablokov, Vassili B. Nesterenko, Alexey V. Nesterenko et Natalia E. Preobrajenskaya, Tchernobyl : Conséquences de la catastrophe sur la population et l’environnement, Paris, Independent WHO - Santé et Nucléaire, , 400 p. (ISBN 978-2-9552736-0-9, lire en ligne)

- Galia Ackerman (dir.), Guillaume Grandazzi (dir.) et Frédérick Lemarchand (dir.), Les Silences de Tchernobyl : l'avenir contaminé, Paris, éditions Autrement, coll. « Frontières », , 299 p. (ISBN 978-2-7467-0821-1).

- Chris Busby (sous la dir. de), The Health Effects of Ionising Radiation Exposure at Low Doses and Low Dose Rates for Radiation Protection Purposes, Green Audit, Aberystwyth, 2010.

- Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, Les Incidences radiologiques de l'accident de Tchernobyl dans les pays de l'OCDE, Paris, OCDE, , 195 p. (ISBN 92-64-23043-2).

- Centre d'analyse et de coordination Ecologie et santé, Youri Ivanovitch Bandajevski et N. F. Dubovaya (trad. de l'ukrainien), Les Conséquences de Tchernobyl sur la natalité : césium radioactif et processus de reproduction, Gap, Y. Michel, coll. « Écologie », , 127 p. (ISBN 978-2-36429-006-8).

- Centre d'analyse et de coordination Ecologie et santé, Youri Ivanovitch Bandajevski et G.S. Bandajevskaya, Les Conséquences de Tchernobyl sur la santé : le système cardiovasculaire et l'incorporation de radionucléides CS-137, Gap, Y. Michel, coll. « Écologie », , 72 p. (ISBN 978-2-36429-007-5).

- Centre d'analyse et de coordination Ecologie et santé, Youri Ivanovitch Bandajevski, G.S. Bandajevskaya et al. (trad. de l'ukrainien), Tchernobyl, 25 ans après : situation démographique et problèmes de santé dans les territoires contaminés, Gap, Y. Michel, coll. « Écologie », , 83 p. (ISBN 978-2-36429-000-6).

- CRIIRAD et André Paris, Contaminations radioactives : atlas France et Europe, Gap, Y. Michel, coll. « Écologie », , 196 p. (ISBN 2-913492-15-0).

- Jean-Philippe Desbordes, Atomic Park : à la recherche des victimes du nucléaire : essai, Arles, Actes Sud, , 515 p. (ISBN 2-7427-5900-X).

- Jean-Michel Jacquemin (préf. Théodore Monod), Ce fameux nuage, Tchernobyl : la France contaminée : suivi d'un dossier sur les conséquences dans la région de Tchernobyl, Paris, Sang de la terre, coll. « Les dossiers de l'écologie », , 347 p. (ISBN 2-86985-120-0).

- Jean-Michel Jacquemin (préf. Jean-Guy Talamoni), Tchernobyl : aujourd'hui, les Français malades, Monaco, éditions du Rocher, coll. « Un pavé dans la mare », , 371 p. (ISBN 2-86985-120-0).

- Jean-Michel Jacquemin, Tchernobyl, j'accuse ! : conséquences en France, Paris, Sang de la terre, coll. « Les dossiers de l'écologie », , 213 p. (ISBN 2-86985-146-4).

- Jean-Michel Jacquemin-Raffestin (préf. Dominique Belpomme), Tchernobyl, 20 ans après : cachez ce nuage que je ne saurais voir..., Paris, G. Trédaniel, , 388 p. (ISBN 2-84445-676-6).

- Marc Molitor, Tchernobyl : déni passé, menace future ?, Bruxelles et Namur, Racine et RTBF, coll. « Société », , 275 p. (ISBN 978-2-87386-715-7).

- Philippe Renaud, Didier Champion et Jean Brenot, Les Retombées radioactives de l'accident de Tchernobyl sur le territoire français : conséquences environnementales et exposition des personnes, Paris, éd. Tec & doc, coll. « Sciences & techniques », , 190 p. (ISBN 978-2-7430-1027-0).

- Tchernobyl : anatomie d'un nuage : inventaire provisoire des dégâts physiques et moraux consécutifs à la catastrophe du 26 avril 1986, Paris, éditions Gérard Lebovici, , 157 p. (ISBN 2-85184-178-5).

- Wladimir Tchertkoff et Michel Parfenov (dir.), Le Crime de Tchernobyl : le goulag nucléaire, Arles, Actes Sud, , 717 p. (ISBN 2-7427-6042-3).

- (en) Petro Zoriy, Dederichs Herbert, Juergen Pillath, Burkhard Heuel-Fabianek, Peter Hill et Reinhard Lennartz, Long-Term Measurements of the Radiation Exposure of the Inhabitants of Radioactively Contaminated Regions of Belarus – The Korma Report II (1998 – 2015), Juelich, Forschungszentrum Juelich, coll. « Energie & Umwelt / Energy & Environment. Volume 342 », (lire en ligne)

- Vladimir Babenko « Après l'Accident Atomique… guide pratique d'une radioprotection efficace », Editions Tatamis – Avril 2012, 10€. Pour se protéger après une catastrophe nucléaire: http://enfants-tchernobyl-belarus.org/doku.php?id=bibliographie

Articles connexes

- Youri Bandajevsky, chercheur sur les conséquences sanitaires de la catastrophe.

- Chernobyl Recovery and Development Programme

- Zone d'exclusion de Tchernobyl

- Retombée radioactive

- Conséquences de la catastrophe de Tchernobyl en France

- La Zone (roman, 2015)

Liens externes

- août 1986 : un premier bilan sanitaire présenté par les experts soviétiques, no 96/97 de la Gazette nucléaire de l'association GSIEN.

- Tchernobyl. Évaluation de l’impact radiologique et sanitaire. Mise à jour 2002 de Tchernobyl : Dix ans déjà – Rapport de l'Agence de l'OCDE pour l'énergie nucléaire, décembre 2002 [PDF]

- (en) Chernobyl’s Legacy: Health, Environmental and Socio-Economic Impacts and Recommendations to the Governments of Belarus, the Russian Federation and Ukraine – Rapport du Forum Tchernobyl (ONU) mis à jour en 2006 sur le site internet de l'AIEA [PDF]

- Consensus scientifique sur l’Accident Nucléaire de Tchernobyl – Résumé par GreenFacts du rapport du Forum Tchernobyl.

- Données métrologiques et évaluation des risques en France lors de l’accident de Tchernobyl (26 avril 1986). Mise au point historique – Rapport à l’Académie de Médecine publié en 2003, sur le site internet de l'Association des écologistes pour le nucléaire [PDF]

- « Les mutations dans la région de Tchernobyl »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) - Mathias Goldstein, 30 septembre 2006

- Tchernobyl. Des réponses à vos questions – Dossier compilé par un laboratoire du CNRS.

- Chernobyl compared to other radioactivity releases (en) (Les types de radioactivité et les modes de contamination diffèrent selon les émissions présentées dans cet article de Wikipédia en anglais.)

- (en) Health effects of the Chernobyl accident and Special Health Care Programmes, World Health Organisation (rapport de l'OMS de 2006) [PDF]

- Video de l'évolution du nuage radioactif (césium 137) au-dessus de l'Europe du 26 avril au 9 mai 1986