Comiac

Comiac est une ancienne commune française située dans le département du Lot, en région Occitanie, devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Sousceyrac-en-Quercy[2].

| Comiac | |

.jpg.webp) Mairie de Comiac. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Occitanie |

| Département | Lot |

| Arrondissement | Arrondissement de Figeac |

| Intercommunalité | Communauté de communes Causses et Vallée de la Dordogne |

| Maire délégué Mandat |

Jean-Philippe Colomb-Delsuc 2020-2026[1] |

| Code postal | 46190 |

| Code commune | 46071 |

| Démographie | |

| Population | 222 hab. (2013) |

| Densité | 7,6 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 44° 56′ 30″ nord, 1° 59′ 21″ est |

| Altitude | 515 m Min. 171 m Max. 621 m |

| Superficie | 29,27 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Cère et Ségala |

| Historique | |

| Fusion | |

| Commune(s) d'intégration | Sousceyrac-en-Quercy |

| Localisation | |

Géographie

Localisation

Commune du Massif central située dans le Quercy.

Communes limitrophes

La commune était limitrophe du département de la Corrèze.

Toponymie

Le toponyme Comiac est basé sur un anthroponyme : Commios, le nom d'un gaulois devenu citoyen romain. La terminaison -ac est issue du suffixe gaulois -acon (lui-même du celtique commun *-āko-), souvent latinisé en -acum dans les textes[4].

Histoire

Comiac, une des cinq communes du canton de Sousceyrac, avec ses quelque 40 hameaux, s’est installée à une altitude moyenne de 500 mètres, il y a fort longtemps. La sculpture dite du Dieu au Maillet, trouvée en remploi dans le portail du presbytère aujourd'hui détruit (cf. plus bas le chapitre Lieux et Monuments) atteste une occupation gauloise. Le cimetière dit mérovingien, s'il était attesté, aurait été créé entre le Vème et le VIIIème siècle. Le hameau de Candes, qui domine la Cère, plonge avec son église ses racines dans le XIe siècle .

Plus tard, au fil des siècles, on a pu réunir les informations suivantes : en 1215, le futur Louis VIII comptait parmi ses chevaliers, Jean de Grenier, seigneur de Laborie et de Comiac. En 1304, Gilbert de Vayrac accorda aux habitants du bourg et de quelques hameaux « leurs franchises, libertés et coutumes définitives ». En 1377, le château de Comiac tomba aux mains des Anglais (guerre de Cent Ans). À cette époque, ce château était présenté comme le plus considérable du Haut Quercy. En 1569, les guerres de Religion touchèrent durement Comiac qui appartenait à une famille catholique dont le seigneur était Jean de Saint-Sulpice. Par deux fois Comiac tomba aux mains des protestants jusqu’en 1586. Vers 1610, l’église ruinée par les guerres fut remise en état. De nombreux événements ont marqué la vie de la commune qui compta jusqu’à 1 200 habitants (aujourd’hui 250). Ses habitants furent touchés par les guerres et donnèrent de nombreux soldats à la nation.

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

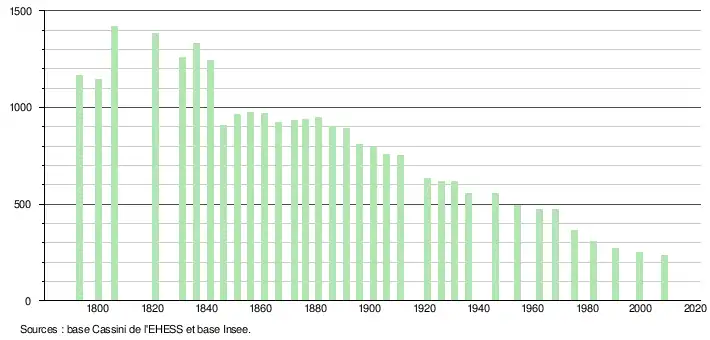

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[6]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[7] - [Note 1].

En 2013, la commune comptait 222 habitants, en diminution de −4,72 % par rapport à 2008 (Lot : 0,05 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

Vie locale

Camping municipal "Camping du Lac des Vergnes" Calme et tranquillité y sont les principaux atouts. Paradis des pêcheurs sur les lacs alentour ainsi que la pêche à la mouche dans les cours d'eau de la commune[10].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

L’ église Saint-Jean-Baptiste de Comiac

Avant la construction de l’église Saint-Jean-Baptiste, il y eut sur la terre de Comiac deux autres églises :

- – Saint-Perdoux de Candes (Xe / XIe siècle) dépendant de l’abbaye de Beaulieu, qui desservait sept ou huit mas à l’ouest de Comiac ;

- – Saint-Cirgues de La Salesse à l’est, dont le cimetière dit mérovingien fut utilisé par les habitants de Lamativie jusque vers 1658.

Ces deux églises ont aujourd’hui disparu.

L’église Saint-Jean-Baptiste aurait été une église baptismale et saint Jean-Baptiste aurait pu succéder à quelque vieux culte solaire dont on pourrait voir la survivance dans l’antique croix de pierre de Carlux (Kar=pierre, lux=lumière). Cette « pierre de lumière » qui n’est pas sans évoquer la vieille tradition des feux de la Saint-Jean fêtés le 24 juin, jour de la nativité de Saint Jean-Baptiste, inciterait à voir dans la dédicace de l’église la volonté du clergé de christianiser les célébrations païennes du solstice d’été.

L’église de Comiac n'est mentionnée qu’au début du XIVe siècle : dans la charte des coutumes de 1304 « la vernière de l’église » fait partie des limites du bourg. Vers 1340, Guillaume de Vayrac de la famille des seigneurs de Comiac, alors qu’il est à Avignon au service du pape, n’oublie pas dans le codicille de son testament, sa maison paternelle de Comiac d’où il est originaire, ni son église à laquelle il lègue 10 florins d’or pris sur ses biens, pour qu’il y ait chaque année et pendant dix ans une messe chantée pour le repos de son âme). Mais l’église est bien antérieure au XIVe siècle ainsi que le prouvent quelques vestiges romans restés en place.

L’église médiévale fut presque entièrement détruite par les protestants. Dès que les guerres de religion furent terminées, les paroissiens se hâtèrent de la reconstruire « sur le même emplacement » en utilisant les vestiges existants. En 1610, elle était remise en état « avec ses quatre chapelles »).

L’abbé J. Gouzou[Note 2] fait remarquer, dans son livre consacré à Comiac en Quercy, que tous les habitants eurent à cœur de contribuer à sa restauration, mais « l’époque étant misérable… le style en fut pauvre et mélangé comme en témoignent les bas côtés de l’église actuelle, seuls fragments qui subsistent ».

En 1656, le vieil oratoire en ruine, dédié à saint Sevin, lui fut rattaché devenant ainsi la cinquième chapelle.

Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, divers travaux d’entretien ont été entrepris à l’intérieur de l’église grâce à certaines familles qui en échange obtenaient des privilèges.

Sous l’impulsion d’Alain de Solminihac fut fondée, en 1645, la confrérie du Saint-Sacrement. Elle eut sa chapelle. En 1672, un certain Jean, du village de Matau, donne 120 livres « à employer pour l’église » et en 1690, Pierre Genries, du village de Boussac, fermier du curé Bonneville, obtient de l’ancien curé Mezayrac 240 livres pour faire « quelques réparations à l’église » (5).

Le plafond de la nef étant en mauvais état, en 1707, la famille Mespoulhé donne 40 livres « pour être utilisées à la construction du lambris ». En 1745, Christophe Matau, du*/ village d’Alayrangues, donne 10 livres « pour la réparation de la nef ».

Mais, c’est à la fin du XIXe siècle, avec l’abbé Lacam, curé de Comiac de 1885 à 1906, que furent réalisés les plus gros travaux qui modifièrent totalement l’aspect général de l’église du XVIIe siècle. Il fit agrandir le chœur, surélever la nef et construire le clocher-porche où résonnait « la plus belle cloche de la région*/ ».

C’est une grande église, bien bâtie et aux proportions harmonieuses. On y pénètre par le traditionnel clocher-porche du XIXe siècle qui ouvre sur une nef à trois travées accostées de bas côtés composés de deux chapelles au sud et trois au nord dont Notr*/ e-Dame à l’extrémité est et Saint-Sevin à l’extrémité sud. C’est dans les chapelles que se trouvent les vestiges des églises antérieures. Un arc triomphal tout simple précède les deux travées du chœur qui se terminent par une abside en cul de four.

Le cimetière mérovingien

Un cimetière mérovingien se situait avant sa destruction au début du XXe siècle, vers le sommet de la pente nord-nord-est d’une croupe qui fait face aux premières maisons du hameau de La Salesse, à environ 250 mètres au nord de l’église Saint-Cirgues, détruite.

Son implantation topographique est celle des premiers cimetières mérovingiens qui étaient «de préférence installés dans un terrain sec et élevé, peu propice à la culture et toujours à l’écart des lieux habités groupés autour de l’église». La nécropole de Saint-Cirgues qui serait celle d’une petite communauté était donc bien séparée du monde des vivants. Ce cimetière, bien connu des habitants de Comiac, a été signalé avant 1926 par le chanoine Edmond Albe dans ses notes manuscrites déposées aux archives diocésaines de Cahors, puis en 1937 par l’abbé J. Gouzou dans son livre sur Comiac en Quercy. En 1989, F. Pressouyre dans son ouvrage sur Teyssieu, village proche de Comiac, tente une hypothèse intéressante.

D’après les uns, lors du défrichement de la butte on exhuma de « nombreux sarcophages et beaucoup d’ossements humains ». D’autres précisent que « les sarcophages ont été utilisés dans les fermes comme abreuvoirs et qu’ils ont servi à faire des drains » dans les prés où serpente le ruisseau d’Alayrangues, situé au pied du Puech Saint Cirgues.

Le chanoine E. Albe indique : « Tout près du village de La Salesse il y a les ruines d’une église et d’un cimetière appelé Saint Cirq ou Saint Cirgues, mais nous ne savons absolument rien sur l’établissement religieux qui a été dans ces parages… Les restes trouvés au cimetière seraient d’époque mérovingienne ».

Après avoir cité l’église de Saint-Perdoux de Candes, datée du Xe ou XIe siècle, l’abbé Gouzou nous dit : « Vers la même époque probablement, il faut mentionner Saint-Cyr ou Saint-Cirgues près de La Salesse qui fut comme Saint-Perdoux un centre paroissial ou une simple chapelle de dévotion et dont le nom est resté. Ni Saint-Perdoux ni Saint-Cirgues ne sont portés sur les pouillés les plus anciens (XIVe siècle), preuve qu’ils n’existaient plus à cette époque. Quant au cimetière de Saint-Cirgues dont il subsiste encore des traces, une étude approfondie aiderait peut-être à savoir qu’elles furent son origine et sa destinée, mais en attendant, aucune hypothèse sérieuse n’est possible. Jusque vers 1650, Lamativie et les villages qui l’entourent n’avaient d’autre église que celle de Comiac » La mémoire populaire précise qu’ils enterraient leurs morts au cimetière de Saint-Cirgues. Le plan cadastral de 1819, dit Napoléon, porte encore l’indication du « chemin des morts ». Les registres paroissiaux de l’église de Lamativie, inaugurés en 1667, indiquent que désormais les baptêmes, les mariages et les sépultures auront lieu dans cette église. On peut en conclure qu’à cette date, le cimetière de Saint Cirgues est définitivement abandonné et qu’il a été utilisé depuis le haut Moyen Âge jusqu’à 1667.

L’hypothèse de Ferdinand Pressouyre est la suivante : « Alla Franquia est le nom d’un mas de la paroisse disparue de Saint-Perdoux dont la signification ethnique serait « la terre du Franc ». Ainsi, il pouvait y avoir une population germanique, mais par endroits tout au moins, assez clairsemée pour que la désignation alla Franquia ait une valeur distinctive; il s’agirait d’une colonie établie lors d’une des nombreuses expéditions que les Mérovingiens puis les Carolingiens firent en Aquitaine. De ce fait, rapprochons l’existence… d’un cimetière dont les sarcophages ont été utilisés, dans les Temps modernes, comme auges pour les bestiaux. On pense à un cimetière barbare, mais nul ne sait plus aujourd’hui si l’on a trouvé des boucles de ceinturon ou autres éléments caractéristiques. Au voisinage, Nauviolle est une ancienne Nova Villa… il y a là un type de nom remontant au plus tard au Xe siècle… L’hypothèse la plus simple, pour coordonner ces faits, consiste à admettre que la « nouvelle villa » serait une colonie franque établie lors d’une des campagnes des Carolingiens en Aquitaine et que le cimetière de cette colonie aurait été à La Salesse ». L’auteur prend bien soin de préciser que tout ceci, en l’absence de données positives, demeure conjectural ! Ainsi, de petits groupes de Francs pourraient avoir occupé le territoire de Comiac dans la deuxième moitié du Xe siècle et enterré leurs morts au cimetière de Saint Cirgues.

Aujourd’hui, quelques sarcophages ont été retrouvés et répertoriés sur la commune de Comiac.

Un dieu au maillet

La sculpture d’un dieu au maillet. Il s’agit vraisemblablement d’une des faces d’un chapiteau qui a été retaillé pour servir de claveau au cintre de l’ancien portail du presbytère. Lors de l’élargissement de la route le portail fut détruit et la sculpture incluse dans la nouvelle muraille. Sous l’impulsion de l’association « Les Amis de Comiac » et grâce à la diligence de la municipalité elle fut descellée et, avec l’accord de l’abbé de Traversay, curé de Comiac, placée dans le porche de l’église en 2003.

Elle a été signalée pour la première fois en 1962 par l’historien Ferdinand Pressouyre: « Des sculptures très grossières... étudiées dans un travail récent ne témoignent-elles pas de la survivance au IXe ou Xe siècle d’un dieu celtique, le dieu au maillet, aux attributs duquel est adjointe une croix ».

Cette étonnante silhouette grossièrement sculptée, héritage lointain de l’art celtique et paléochrétien, occupe le centre de la corbeille d’un chapiteau. Elle présente beaucoup de points communs avec celles qu’on retrouve sous forme d’orant dans un bon nombre d’églises romanes du Bas-Languedoc. Le personnage, porteur du torque gaulois, revêtu d’une tunique courte, raide et sans plis, esquisse de sa jambe droite levée un mouvement de marche. Il est d’une présence extraordinaire avec ses immenses mains, paumes vers l’avant, ses bras ouverts dans l’attitude de la prière et sa grosse tête chauve couronnée d’une sorte de diadème ou bandeau prenant appui sur ses oreilles. Les traits de son visage se caractérisent par une bouche profondément incisée, des yeux ronds en creux sous une arcade sourcilière en T se prolongeant par un nez triangulaire.

L’identification des attributs du personnage reste assez malaisée. Celui qu’il tient dans la main gauche semble bien représenter une épée dans son fourreau, tournée à l’envers, dont la poignée est décorée d’une fleur à quatre pétales. L’épée, rappelons-le, est une arme noble appartenant aux chevaliers et aux héros chrétiens, elle est généralement représentée la pointe en bas sauf dans les tombes (chrétiennes et non chrétiennes ? préciser) où elle se trouve à côté du mort, la pointe en haut. Quant à l’attribut qu’il tient dans sa main droite, plutôt qu’un maillet, il évoquerait une sorte de massue dont la partie agissante lourde et épaisse également tournée vers le haut, est supportée par un manche terminé par un triangle faisant le pendant à la fleur de la poignée de l’épée.

Personnalités liées à la commune

- Justin Éloi Bastit est né à Comiac le 29 septembre 1897 dans une famille de commerçants ancrée dans la commune depuis des décennies.

- Il fait ses études à l’école primaire de Comiac puis à l’école primaire supérieure de Saint-Céré (Lot). Il quitte l’école à 17 ans, à la veille de la Grande Guerre. Après celle-ci, sa soif de connaissances le pousse à reprendre ses études. Il le fait par l’intermédiaire d’une école par correspondance qui eut un grand succès : l’École universelle. À force de travail, il obtient un brevet d’études générales et techniques et, le 9 juillet 1921, il devient sous-ingénieur.

- De janvier 1922 à juin 1929, en tant qu’ingénieur, qu’il participe activement, dans diverses régions de France, à la construction et à l’exploitation de lignes de distribution d’électricité. En juin 1929, vient s’installer à Comiac, auprès de ses parents.

- Pendant de nombreuses années, Éloi Bastit a fait des recherches personnelles et leur aboutissement est le dépôt d’un brevet pour régulateur de turbine le 30 mars 1929, avalisé par le ministère de la Recherche et de l’Industrie le 16 septembre 1929. Un complément technique astucieux sera déposé le 5 mars 1930. L’extension du brevet est également déposée pour l’Allemagne, le 14 mars 1930.

- En mars 1931, lors d’une exposition industrielle à Saint-Étienne, Éloi Bastit obtient la médaille d’argent des inventeurs. À compter de cette date, il cherche à valoriser son invention par des cessions de licence ou même de vente du brevet. Des pourparlers sont engagés avec une société allemande. Mais l’affaire ne sera pas conclue. Éloi Bastit a créé sa propre entreprise, les établissements FIER (Fournitures d’installations rurales en vue d’améliorer le rendement et le confort par l’électricité). Un régulateur est installé à la “Scierie Mécanique”, à Comiac. Malheureusement, ce mécanisme n’aura pas le succès escompté. Le développement des réseaux électriques dans les milieux ruraux aura raison des productions locales et notre inventeur abandonnera ses projets. Justin Éloi Bastit est décédé à Comiac, en 1959.

- Claude Saint-Cyr : Simone Martin (1910-2002) plus connue dans le monde de la mode sous le nom de Claude Saint-Cyr, fut une des plus célèbres modistes de son temps. Sa mère était née à Comiac, au hameau de Nauvioles.

- Félix Lacambre (1921-2007), un homme engagé fils d’un ouvrier agricole originaire de Comiac, Félix Lacambre est né à Mandailles, dans le Cantal, le 17 juin 1921. Bien que reçu au concours d’entrée de l’École Normale, qui refusa de l’intégrer à cause d’un léger handicap, il sera ouvrier en usine pendant 21 ans. Il entre dans l’action syndicale et politique dès 1945. De 1959 à 1967, il est secrétaire général de l’Action catholique ouvrière. Puis il devient journaliste et de 1967 à 1982, année de sa retraite, il est chef du service des informations religieuses du journal quotidien La Croix. Parallèlement, il milite au MRP puis au Parti socialiste à partir de 1974, tout en étant vice-président du syndicat des journalistes CFDT, de 1975 à 1982. Homme de communication, il a participé à près de 80 émissions de télévision (dont le Jour de Seigneur) et quelque 150 émissions de radio. Il était aussi l’auteur de plusieurs livres. Félix Lacambre était un homme engagé et d’une grande bonté. Avec Jeanne Costa, son épouse, qui fut institutrice, il eut 3 enfants. Chaque année il venait à Comiac passer quelques semaines dans sa maison familiale, au hameau de Nauvioles. En août 2007, Félix et Jeanne avaient fêté les 60 ans de mariage. Il est décédé le 11 décembre 2007 à Paris où ses obsèques ont eu lieu le 17 décembre 2007[11].

- Jean-Pierre Poisot (1937), écrivain, a bourlingué sur toutes les mers du monde avant de faire une grande escale dans l’industrie et de finalement trouver un port d’attache dans le Lot…

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

- Joseph Simon Gouzou (1874_1966) : Auteur de plusieurs ouvrages d'histoire locale, sous le nom de (suivant les éditions) Abbé J.-S.Gouzou, ou Abbé Joseph Gouzou, ou le Chanoine Gouzou, dont "Comiac en Qercy" en 1937. Il fut curé de Comiac de 1906 à 1919.

Références

- « Compte-rendude la réunion du Conseil Municipal du 25 mai 2020 », sur www.sousceyrac-en-quercy.fr (consulté en ) [PDF].

- « recueil des actes administratifs du Lot », sur www.lot.gouv.fr, (consulté le ), p. 271

- Carte IGN sous Géoportail

- Gaston Bazalgues, À la découverte des noms de lieux du Quercy : Toponymie lotoise, Gourdon, Éditions de la Bouriane et du Quercy, , 127 p. (ISBN 2-910540-16-2), p. 109.

- « Les maires de Comiac », sur Site francegenweb, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 201120122013 .

- "Camping du Lac des Vergnes"

- Félix Lacambre