Chevauchée de Lancastre (1373)

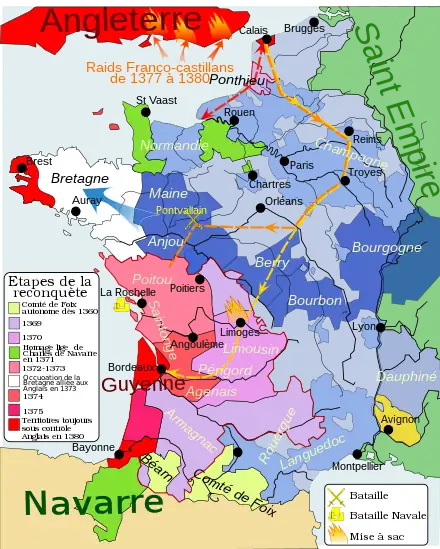

La chevauchée de Lancastre de 1373 est un raid militaire anglais conduit à la fin de la deuxième période de la guerre de Cent Ans par le duc de Lancastre Jean de Gand, depuis son départ de Calais en août 1373 à son arrivée à Bordeaux fin décembre 1373[1].

| Date | - fin |

|---|---|

| Lieu | France |

| Issue | Échec anglais |

| 9 000 hommes |

Batailles

- Chronologie de la guerre de Cent Ans

- Lusignan (1369)

- La Roche-Posay (1369)

- Chevauchée de Lancastre (1369)

- Saint-Savin-sur-Gartempe (1369)

- Pont de Lussac (1370)

- Chevauchée de Robert Knolles (1370)

- Limoges (1370)

- Paris (1370)

- Pontvallain (1370)

- Guernesey (1372)

- La Rochelle (1372)

- La Rochelle (1372)

- Soubise (1372)

- Chizé (1373)

- Chevauchée de Lancastre (1373)

- Mauvezin (1373)

- Bayonne (1374)

- Rye (1377)

- Lewes (1377)

- Île de Wight (1377)

- Yarmouth (1377)

- Eymet (1377)

- Saint-Malo (1378)

- Châteauneuf-de-Randon (1380)

- Chaliers (1380)

- Gravesend (1380)

- Chevauchée de Buckingham (1380)

- Nantes (1380-1381)

- Tournoi de Vannes (1381)

- L'Écluse (1385)

- Wark (1385)

- Margate (1387)

Avec plus de 1 500 kilomètres parcourus, c'est la plus longue des chevauchées organisées par les Anglais sur le continent. Malgré les dévastations commises, ses résultats politiques et militaires faibles la font considérer comme un échec pour la couronne anglaise[1].

Contexte

La guerre a repris en 1369 et Charles V, grand tacticien et politicien avisé, s'efforce de reprendre progressivement les possessions des Anglais sur le continent[1]. Édouard III qui règne en Angleterre subit des revers militaires depuis quelques années. Calais, la Bretagne, la façade atlantique au sud de la Gironde et l'Angoulêmois sont les seuls territoires qui lui restent fidèles.

Son deuxième fils, Jean de Gand — du nom de sa ville natale — est né en 1340. C'est le veuf récent de Blanche de Lancastre, qui en lui transmettant le puissant duché de Lancastre (un des trois comtés palatins d'Angleterre depuis le XIIe siècle, proche de la frontière du Pays de Galles) a fait de lui un des plus riches propriétaires du pays. Il est décrit comme un homme de guerre courageux, mais moins compétent que son frère aîné le Prince Noir. Fin 1369, il a déjà conduit une chevauchée peu fructueuse à travers l'Artois, la Picardie et la Normandie avant de rebrousser chemin vers Calais[2].

À la fin de l'année 1372, le Parlement anglais approuve simultanément un projet de renforcement des forces navales anglaises et l'envoi sur le sol français d'un corps expéditionnaire de 4 000 hommes conduit par Jean de Gand : selon le plan initial, celui-ci doit débarquer en Bretagne pour y restaurer l'autorité de Jean IV, puis franchir la Loire à Nantes et gagner l'Aquitaine par le Bas-Poitou[3]. Comme souvent, le principal problème est financier : on estime qu'à cette époque le budget militaire des insulaires est inférieur de moitié de celui de Charles V[3].

Cependant, au cours du premier semestre 1373, la situation des Anglais en Bretagne s'est considérablement détériorée : les Français ont repris Nantes, ce qui anéantit l'espoir du duc de Lancastre d'y franchir la Loire ; seules trois places lui restent favorables : Derval, défendue par les routiers de Sir Robert Knolles, Brest aux mains de John Neville, 3e baron Neville, et Auray, tenue par la duchesse de Bretagne[Note 1] et sa garnison. Dans ce contexte la route vers l'Aquitaine est compromise, et le plan est abandonné vers le . Par ailleurs, les forces navales anglaises sont trop maigres pour envisager un transport direct à travers le golfe de Gascogne. Ne reste donc, compte tenu de la difficulté à passer la Loire, que l'option d'un débarquement à Calais, avec contournement de Paris par l'est et franchissement du fleuve dans la région du Massif Central[3].

Tactiques

Depuis son avènement, Charles V évite autant que possible d'exposer ses chevaliers dans des batailles rangées[1].

En réponse, les Anglais appliquent la tactique de la chevauchée, dont l'objectif est de ravager le pays traversé. Sur le front le plus large possible, leurs colonnes déployées pillent les campagnes, brûlent les récoltes, détruisent les infrastructures. Elles vivent sur le pays, et se regroupent pour attaquer celles des villes qui refusent de livrer leur butin, capturent les habitants qu'elles pensent libérer contre rançon et massacrent les autres. Le modèle a été inauguré par Édouard III en 1346, puis perfectionné par le Prince Noir en Languedoc en 1355 et en Poitou en 1356[4].

Une parade a été mise au point par Charles V et par le connétable Bertrand du Guesclin : mettre la population en lieu sûr dans les places-fortes, y rentrer vivres et récoltes, conduire le bétail à l'abri derrière les fossés, détruire ce qui ne peut être protégé. « Mieux vaut pays bruslé que pays pris. » Les combattants garnissent les remparts des châteaux et des villes fortifiés, tandis que des troupes mobiles harcèlent les colonnes ennemies et entravent son approvisionnement. Celles-ci sont condamnées à errer dans des campagnes désertes et sans ressource, entre de solides places-fortes[5].

Déroulement

Regroupement à Calais

Le duc de Lancastre et Jean IV, duc de Bretagne[Note 2] - [3] débarquent donc à Calais au début du mois de juillet 1373. Ils y concentrent jusqu'au — transportée par une flotte de plus d'une centaine de petits bateaux réquisitionnés dans les ports orientaux de l'île ou affrétés en Hollande et en Flandres[3] — une armée de 6 000 archers et 3 000 hommes d’armes (dont 1 800 mercenaires écossais — "trois cents lances"), accompagnés de deux mille non combattants (valets ou autre). Les troupes sont commandées par le connétable Édouard le Despenser, premier baron du nom, que secondent les maréchaux Thomas de Beauchamp, comte de Warwick et William d'Ufford, comte de Suffolk[6]. Plusieurs nobles anglais les accompagnent, comme le comte Henry Percy, et plusieurs capitaines prestigieux tels Hugues de Calveley ou Walter Hewitt[3].

Le grand contournement de Paris

Nous sommes en août quand « bannières déployées, un merquedi au matin », nous dit Froissart, les troupes quittent Calais scindées en deux colonnes. Celle de Jean IV prend par le sud vers Hesdin, pour rejoint la Somme à l'est d'Amiens. L'autre, amenée par Jean de Gand chemine soixante kilomètres plus à l'est[3]. Elle passe devant Guines et Ardres — qui lui sont alliées. Pour sa première nuit de bivouac, le campement anglais s'étend sur plusieurs kilomètres, entre Balinghem et Licques. Les soldats chevauchent le lendemain jusqu'à Saint-Omer, tenu par un vassal du roi de France. Là, non plus que quelques heures plus tard à Thérouanne où sont massés quelque 1 200 combattants français, aucun combat n'est engagé, chaque parti observant l'ennemi par delà les fortifications[6].

La colonne progresse d'une dizaine de kilomètres par jour, pillant, incendiant sur un front dévastateur de près de vingt kilomètres de large. À l'avant-garde, marche la troupe commandée par les maréchaux, suivie du groupe sous les ordres des deux ducs. Il précède les chariots d'approvisionnement et de matériels. Enfin, l'armée du connétable ferme la marche[6]. La largeur du front est dictée par le besoin de pillages suffisant pour approvisionner les hommes en nourriture ; mais elle a l'inconvénient de laisser des groupes dispersés, à la merci des razzias des cavaliers français, voire des attaques de paysans.

C'est ainsi que dans les jours qui suivent les belligérants se heurtent en Artois dans les faubourgs d'Aire-sur-la-Lys et de Saint-Pol-sur-Ternoise. Une escarmouche violente se produit devant les remparts de Doullens, qui manque être prise. Vers le les deux ducs font jonction sur la Somme[3], après que Jean de Gand, passé à proximité d'Arras, a échoué également à s'emparer de Bray-sur-Somme[7].

Pendant ce temps à Amiens, dans le camp français, c'est Philippe de Bourgogne qui complète son armée pour faire face. Charles V a aussi appelé en renfort ceux de ses capitaines qui stationnent en Bretagne : Bertrand du Guesclin bien sûr — temporairement retenu à Derval —, et avec lui Olivier de Clisson, surnommé « le Boucher », le vicomte de Rohan, Jean de Bueil, etc[6]. À Ribemont-sur-Ancre, celui-ci, épaulé par les seigneurs de Chin et de Bousies et cent vingt combattants, se heurte à quatre-vingt soldats de Hugues de Calveley qu'il met en déroute[7]. Poursuivant leur route destructrice, les envahisseurs incendient Roye, dont les habitants se sont réfugiés dans l'église fortifiée[3].

Vers le les deux ducs logent trois jours à Vaux-sur-Laon, un faubourg de Laon, tandis que leur soldatesque pille et rançonne le pays sans que ne s'y opposent les quelque 1 800 Bretons et Français cantonnés dans Laon sous les ordres de Jean de Bueil, promu capitaine de la ville[8]. L'armée se dirige ensuite vers Soissons, suivie de près par près de 2 400 combattants menés par un Philippe de Bourgogne fidèle à la stratégie d'évitement de bataille : ses hommes pressent les civils de se réfugier dans les villes, font mettre à l'abri les victuailles, laissent une garnison derrière chaque fortification et détruisent les ponts pour gêner et guider l'adversaire.

Anecdotiquement, la terre de Coucy est épargnée : son seigneur Enguerrand VII fait son possible pour conserver une prudente neutralité, marié qu'il est à Isabelle d'Angleterre[9], fille d’Édouard III [8]!

Le en revanche, les Français attaquent à Oulchy un corps anglais isolé, tuant son capitaine Walter Hewitt et de nombreuses autres et capturant pour rançonner leurs proches plusieurs chevaliers et écuyers, dont Thomas le Despenser, propre frère du connétable d'Angleterre. Nul autre incident n'émaille la première partie de la chevauchée : les Anglais resserrent les rangs, les Français respectent les consignes de Charles V : « laissez-les aller (...) ; il leur ennuiera et iront tous à néant. »[8]

Petit à petit les troupes françaises se renforcent, d'abord prises au dépourvu par le débarquement inattendu à Calais : de Harfleur, le duc Philippe d'Orléans emmène l'« armée de la mer »[3].

Tandis que Jean de Gand et Jean de Bretagne envahissent la Champagne, brûlent Vertus, pillent et ravagent Hermonville, Ville-Dommange, Le Meix-Tiercelin, Margerie[10], Epernay et la campagne autour de Châlons-en-Champagne, du Guesclin s'est mis en route vers l'est, via Paris où il s'entretient avec le roi. Si bien que quand les premiers arrivent devant Troyes vers le , les attendent sur les remparts depuis une semaine du Guesclin, Olivier de Clisson, le duc Louis II de Bourbon, le duc de Bourgogne et plus de 7 000 soldats en garnison[11]. La position est clé : elle prévient toute tentative anglaise de marcher sur Paris par le Gâtinais — comme Édouard III dans sa chevauchée de 1359 — ou de gagner la Bretagne — comme Robert Knolles dans celle de 1370[3]. Après quelques provocations non relevées, les Anglais passent leur chemin vers le . Froissart écrit[12] :

« Ainsi chevauchèrent le duc de Lancastre et le duc de Bretagne parmi le royaume de France, et menèrent leurs gens ; ni oncques ne trouvèrent à qui parler par manière de bataille [...] ; et envoyaient souvent leurs hérauts devant les seigneurs qui les poursuivoient, en requérant bataille [...] ; mais oncques les Français ne voulurent rien accepter. »

Cap au sud

Les deux ducs remontent alors la Seine, trouvant un passage vers la fin septembre à Gyé, puis plongent au sud dans le Nivernais[3].

Les Français se contentent d'encadrer la progression de l'ennemi, en deux troupes qui chevauchent parallèlement, l'une sur leur flanc droit, l'autre à leur gauche, espacées d'une heure de marche environ. Chaque nuit ils logent dans des châteaux ou des villes fortes, quand les autres sont obligés de bivouaquer[12].

Vers le la chevauchée franchit la Loire au pont de Marcigny, laissant dans le Charolais le sillon de ruines fumantes de leur passage dévastateur. La traversée de l'Allier se révèle plus périlleuse, et Jean de Gand doit remonter au nord-ouest jusqu'à Moulins où le vieux pont de pierres est un des rares ouvrages sur la rivière. Il manque d'y être pris : le duc Louis II de Bourbon lui-même est posté à Souvigny sur la rive ouest, et sa garnison tient Moulins. Venant du sud-est, Bertrand du Guesclin talonne les Anglais, tandis que le Philippe de Bourgogne prend position au sud-ouest à Saint-Pourçain-sur-Sioule, après qu'il a franchi la Loire à Roanne. Enfin, le roi a rappelé d'urgence de Bretagne son frère le duc Louis Ier d'Anjou, qui converge du nord vers la ville avec ses corps d'infanterie et d'archers[3]. De justesse, les cavaliers anglais parviennent à passer ; ils doivent abandonner nombre de leurs chariots de victuailles et de matériel.

Et la situation va se compliquer encore pour les Anglais à l'approche de l'hiver et de pays plus pauvres : l'Auvergne, le Limousin, le Rouergue, l'Agenais. Début novembre, les Français allègent leur dispositif : Louis d'Anjou rentre en Languedoc, Philippe de Bourgogne licencie ses mercenaires et regagne son duché, l'infanterie du nord retourne dans ses garnisons. Le maréchal de Sancerre prend la direction des opérations.

Dans les Combrailles et le Haut Limousin, les soldats de Jean de Gand se retrouvent dans une des régions les plus inhospitalières l'hiver en France : la forêt dense, glaciale et presque inhabitée n'offre pas plus de ressources pour les chevaux que pour les hommes ; la pluie froide qui tombe à torrent transforme les chemins en marécages, qui remplissent les ruisseaux d'une eau boueuse. Les cavaliers de Sancerre harcèlent les flancs de la colonne, et les Anglais égrainent derrière eux un long sillage de chevaux morts de faim[3].

Enfin, au début du mois de décembre 1373, le duc de Lancastre débouche dans la vallée de la Corrèze dans le Bas-Limousin, une région reculée restée rétive à l'autorité de Charles V. Il s'y repose près de trois semaines durant, tandis que ses troupes les moins affaiblies lancent des raids vers le Cantal et le nord du Quercy. Tulle se rend facilement, Brive lui ouvre ses portes[3].

Bilan et conséquences

À la différence de son frère aîné le Prince Noir, revenu de sa chevauchée vers le Languedoc de 1355 chargé de richesses pillées, Jean de Gand fait entrer à Bordeaux dans les derniers jours de 1373 une armée qui n'est plus que l'ombre de celle qui s'est élancée de Calais cinq mois plus tôt. Bien qu'aucune bataille d'ampleur ne soit survenue, c'est une amère défaite : la moitié de ses 30 000 chevaux sont morts en route, la plupart des hommes survivants — dont près de trois cents chevaliers — marchent à pied[3]. Les deux tiers des chariots ont dû être abandonnés en route. Nombre de chevaliers et d'écuyers[Note 3] sont morts en route de froid, de maladie, de faim ou des blessures reçues lors d'escarmouches avec les Français. Bien d'autres ne survivent que quelques mois : le connétable Édouard le Despenser lui-même périt[Note 4] - [13] en 1375 des suites d'une maladie possiblement contractée pendant la chevauchée[12]. Un grand nombre enfin a été capturé par les Français, et la plupart seront toujours emprisonnés trois ans plus tard[3].

À Bordeaux, la situation est critique : les lambeaux de la chevauchée viennent doubler la population de la ville, qui affronte cet hiver une épidémie de peste bubonique. On voit dit-on des chevaliers mendier dans les rues pour un peu de nourriture[3]. De Londres les sommes espérées pour payer la solde des hommes n'arrivent pas, et Jean de Gand ne peut plus compter sur une armée malade, démoralisée, affaiblie par les désertions (ceux qui peuvent s’offrir la traversée sont rentrés en Angleterre pendant les premiers mois de l'année). Jean IV de Bretagne quant à lui s'est embarqué pour son duché avec un millier d'hommes. Fin mars 1374, Lancastre renonce à son projet d'invasion de la Castille — alliée de Charles V — avec l'appui de Pierre IV d'Aragon, de Gaston Fébus et de Charles le Mauvais. Le , son navire appareille pour l'Angleterre.

Articles connexes

Notes et références

Notes

- Jeanne Holland, seconde épouse du duc Jean IV de Bretagne, « la plus belle femme d'Angleterre. »

- Malgré le changement de plan et le peu d'intérêt pour le duc de Bretagne du nouvel itinéraire retenu, celui-ci joint ses forces à celles de Lancastre, probablement à contrecœur. C'est au comte de Salisbury qu'il échoit la mission d'aller par voie de mer soutenir Neville et Knolles à Brest « qui en sont alors réduits à manger leurs chevaux ».

- On ne compte pas les autres...

- Froissart s'est dans le passé lié d'amitié avec Édouard le Despenser, avec qui il a voyagé en Écosse et à un parent duquel il a accordé la main de sa fille. Il commente ainsi le décès du « sire Despensier, qui fut moult plaint et moult regretté de tous ses amis, car ce fut un gentil cœur et vaillant chevalier, large, courtois. Dieu lui fasse bonne mercy ! », passage atypique dans une chronique plutôt consacrée à la gloire du camp des rois de France.

Références

- (en) John A. Wagner, Encyclopedia of the Hundred Years War, Greenwood Publishing Group, , 374 p. (ISBN 978-0-313-32736-0, lire en ligne), p96-97

- Grande encyclopédie Larousse, 1971-1976, 14819 p. (lire en ligne), article Lancastre, p.7790

- (en) « John of Gaunt in France, 1373-1374 »

- Joël Cornette, Histoire de la Bretagne et des Bretons, Tome 1 : des âges obscurs au règne de Louis XIV, Paris, Le Seuil, , 718 p. (ISBN 978-2-02-116479-4, lire en ligne)

- « L'Angleterre sous les Plantagenêts (XII° - XIVe siècle) / chapitre sixième : Edouard III et Richard II, les derniers Plantagenêts / V : Seconde phase du conflit : la guerre Caroline (1369 à 1389) »

- Jean Froissart, Chroniques, texte établi par J. A. C. Buchon, (lire en ligne), livre I, partie II, chapitre 370

- Jean Froissart, Chroniques, texte établi par J. A. C. Buchon, (lire en ligne), livre I, partie II, chapitre 371

- Jean Froissart, Chroniques, texte établi par J. A. C. Buchon, (lire en ligne), livre I, partie II, chapitre 372

- Monique Ornato, Répertoire prosopographique de personnages apparentés à la couronne de France aux XIVe et XVe siècles, Publications de la Sorbonne, 2001

- P. Chevallier, Histoire du département de la Marne, Paris, G. Guérin, (lire en ligne), p. 12.

- Jean Froissart, Chroniques, texte établi par J. A. C. Buchon, (lire en ligne), livre I, partie II, chapitre 374

- Jean Froissart, Chroniques, texte établi par J. A. C. Buchon, (lire en ligne), livre I, partie II, chapitre 377

- « Œuvres de Froissart », sur gallica.bnf.fr