Chambon-Sainte-Croix

Chambon-Sainte-Croix est une commune française située dans le département de la Creuse en région Nouvelle-Aquitaine.

| Chambon-Sainte-Croix | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Creuse | ||||

| Arrondissement | Guéret | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Pays Dunois | ||||

| Maire Mandat |

Patrick Tixier 2022-2026 |

||||

| Code postal | 23220 | ||||

| Code commune | 23044 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

82 hab. (2020 |

||||

| Densité | 12 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 21′ 23″ nord, 1° 46′ 32″ est | ||||

| Altitude | Min. 290 m Max. 340 m |

||||

| Superficie | 6,66 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Bonnat | ||||

| Législatives | Circonscription unique | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

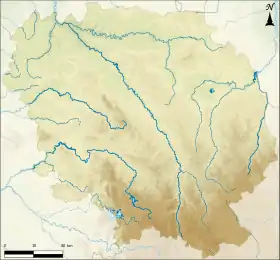

Géolocalisation sur la carte : Creuse

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

Géographie

À mi chemin entre Aigurande (Indre) et Dun-le-Palestel (Creuse) sur la D951, le village de Chambon-Sainte-Croix se situe sur la rive gauche de la Petite Creuse, rivière qui marque traditionnellement une frontière entre la langue d'oïl et la langue d'oc.

La commune s'étend sur 666 hectares. Un peu plus du quart de la superficie totale est constitué de forêts, bois et taillis (dont environ 85 hectares de forêts communales), le reste, à l'exception des zones construites, étant occupé par des terres agricoles. Son point culminant se situe à 340 mètres, vers le sud, à la limite de La Celle-Dunoise, 50 mètres plus haut que le pont sur la Petite Creuse, qui constitue, au nord, le point le moins élevé de la commune.

Outre le village, traditionnellement appelé « Le Bourg », qui s'étend de part et d'autre de la D951 et de la D22, la commune comprend quatre écarts et lieux-dits : Bélair (ou Bel Air), Le Moulin, Le Tourlourou, la Tuilerie. Au XIXe siècle, un écart avait pour nom « Le Préguet », mais cette zone a depuis lors été construite et fait désormais partie du bourg.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique altéré » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Bonnat », sur la commune de Bonnat, mise en service en 1970[7] et qui se trouve à 10 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,3 °C et la hauteur de précipitations de 859,4 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche, « Châteauroux Déols », sur la commune de Déols, dans le département de l'Indre, mise en service en 1893 et à 53 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[11], à 11,8 °C pour 1981-2010[12], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Chambon-Sainte-Croix est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 5] - [14] - [15] - [16]. La commune est en outre hors attraction des villes[17] - [18].

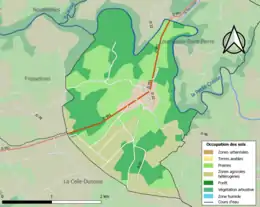

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (55,2 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (58,4 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (39,8 %), prairies (35,2 %), zones agricoles hétérogènes (20 %), zones urbanisées (5 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Chambon-Sainte-Croix est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité faible)[20]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[21].

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment la Petite Creuse. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982 et 1999[22] - [20].

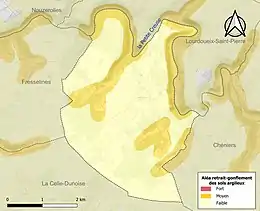

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 28 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (33,6 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 81 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, aucun n'est en aléa moyen ou fort, à comparer aux 25 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[23] - [Carte 2].

Par ailleurs, afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, l'inventaire national des cavités souterraines permet de localiser celles situées sur la commune[24].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par des mouvements de terrain en 1999[20].

Toponymie

Le nom de « Chambon » dérive du celte cambo qui désigne une courbe (dans ce cas précis : la courbe très accentuée que la Petite Creuse décrit à l'Est, au Nord et à l'Ouest de la commune, et qui marque ses limites avec Lourdoueix-Saint-Pierre). À l'époque gallo-romaine, une voie venant d'Aigurande (Aequoranda) se divisait en deux à hauteur du croisement actuel entre les D 951 et D22 ; l'une allait vers Dun-le-Palestel (Dunum), l'autre vers La Celle-Dunoise (Cella)[25]. S'il est probable qu'un hameau ou un village existait déjà à cette époque, aucun vestige archéologique n'a pourtant été mis au jour.

Le nom de Cambo, désignant le futur village de Chambon-Sainte-Croix, apparaît pour la première fois en 851 dans un acte de Charles II le Chauve[26].

Histoire

Le prieuré de Chambon-Sainte-Croix, quant à lui, est mentionné en 1085 dans le Cartulaire de l'abbaye de Bénévent sous le nom de Cambonium. Il dépend alors du prieuré d'Aureil[27]. Vers 1100, une charte mentionne que Guillaume de Malval fait don des terres de l'actuel hameau de Puy-Manteau (Podio-Mantel) à l'église de Chambon[28]. Un acte de 1194, promulgué par Sebrand Chabot, évêque de Limoges, fait état de diverses donations effectuées en faveur du prieuré par divers seigneurs des environs, parmi lesquels Géraud de Dun (Geraldi de Duno) et son fils Ebbon[29].

À la même époque, avant la fin du XIIe siècle, l'église est devenue un prieuré-cure situé dans le ressort de l'archiprêtré d'Anzême. Un conflit éclate alors entre les moines de l'abbaye d'Aubepierre[30] et le prieur de Chambon, qui se partagent les terres du hameau des Forges[31]. Les gens du prieur finirent par agresser les moines et les frères convers : les premiers furent rossés, quelques-uns des seconds trouvèrent la mort dans l'affrontement... Un compromis interviendra dix ans plus tard, et les moines rachèteront au prieur les terres qu'il possédait dans le hameau[32].

En 1247, un acte cite le prieur sous le nom de Prior de Cambonio santæ Crucis[33]. L'église est en effet placée sous le vocable de la Sainte-Croix, ce qui laisse supposer qu'elle bénéficia du don d'une de ces improbables reliques de la Vraie Croix comme il en exista tant... Au demeurant, l'église n'a jamais changé de vocable, et le vitrail du chevet, réalisé à Limoges en 1942, représente le miracle de l'Invention de la Vraie Croix par Hélène, mère de l'empereur Constantin.

Le rattachement du prieuré de Chambon à celui d'Aureil est confirmé en 1350. Le prieur est également le seigneur justicier du bourg[34].

En 1569, le village est ravagé par les troupes protestantes de Wolfgang, duc de Deux-Ponts, en route pour rejoindre l'armée de l'amiral de Coligny. L'église subit le même sort que l'abbaye d'Aubepierre. Elle est incendiée et ne pourra être partiellement reconstruite qu'au début du XVIIe siècle.

Au milieu du XVIIIe siècle, l'état de l'église s'est dégradé. Le prieur, Antoine Lemoyne (1749-1783?), consacrera beaucoup d'énergie pour la faire restaurer. C'est d'ailleurs un homme apprécié de sa hiérarchie, puisqu'il est nommé "visiteur", c'est-à-dire une sorte de superviseur et conseiller des curés relevant de son canton ecclésiastique. Visitant son diocèse entre 1762 et 1765, l'évêque Louis Charles du Plessis d'Argentré le note comme un « très bon prêtre, bon curé, bon caractère »[35].

Le dernier prieur, neveu du précédent, Jean-Baptiste Lemoyne, résigna ses fonctions en 1791 après avoir rendu des comptes précis sur sa gestion, à la satisfaction de la municipalité. Son successeur, Jean-Baptiste Dubrouillet, prêta serment à la Constitution civile du clergé, et prit possession de la cure en avril 1792. Les biens du prieuré, décrétés biens nationaux, furent vendus à une date relativement tardive, le 14 messidor an IV (3 juillet 1796). On ne laissa à l'église que la propriété d'une minuscule cour carrée de moins de 8 m² ; même une sorte de petite crypte, située sous la partie ouest de la nef, fut vendue en même temps que la modeste maison du prieuré[36].

L'histoire de la commune ne présente guère d'intérêt après la Révolution. Sous la Monarchie de Juillet, le réseau routier se développe : la route Angoulême-Nevers (151bis) est en cours d'aménagement à partir de 1837, et le tronçon Aigurande-Dun[37], qui traverse Chambon-Sainte-Croix, a bénéficié d'importants travaux pour une somme de près de 600.000 francs jusqu'en 1846[38]. Ils seront achevés sous le Second Empire.

En 1848, la proclamation de la République dans la commune, le 6 mars, donne lieu à une cérémonie solennelle, dont le compte-rendu détaillé, dans un style savoureux, sera adressé au commissaire de la République (le préfet), qui avait donné des instructions à cet effet aux communes du département : « Dès neuf heures, le son de la cloche annonçait aux habitants les préparatifs d'une grande solennité et les invitait à une réunion à laquelle aucun d'eux n'a failli (...) La marche était ouverte par la garde nationale en armes ; venait ensuite le drapeau tricolore porté par un vénérable vieillard plus que nonagénaire, le brave Maillochon, soldat de la Première République. Immédiatement après, s'avançait le corps municipal tout entier. Le maire (...) a proclamé la République aux cris de : "Vive la liberté, vive l'égalité, vive la fraternité!" Ces mots ont trouvé un grand retentissement dans toute la population qui a manifesté les sympathies les plus vives pour le nouveau gouvernement (...) »[39].

Politique et administration

De juin 2006 à mai 2010, quatre maires se sont succédé dans la commune, ce qui témoigne d'une vie municipale pour le moins agitée :

Démographie

Comme la plupart des communes de la Creuse, la population de Chambon-Sainte-Croix a connu depuis la fin du XIXe siècle une forte diminution, due au déficit des naissances consécutif à la saignée de la Première Guerre mondiale, au vieillissement de la population, et à l'exode des jeunes vers les villes. On observe toutefois depuis le début des années 2000 un léger regain. Dans le même temps, le nombre des résidents secondaires progresse, et la population de la commune au milieu de l'été peut atteindre 140 voire 150 personnes.

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[45]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[46].

En 2020, la commune comptait 82 habitants[Note 6], en stagnation par rapport à 2014 (Creuse : −3,8 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- L'église[49], placée sous le vocable de l'Invention de la Sainte-Croix, trouve ses origines au XIe siècle, mais il ne subsiste de cette époque que l'autel, réemployé comme dalle dans l'allée centrale de la nef. Incendiée en 1569 par les troupes protestantes du duc de Deux-Ponts, elle a été reconstruite, mais amputée de la majeure partie de sa nef et de ses collatéraux, au début du XVIIe siècle, avec des travaux de restauration au milieu XVIIIe siècle. Le portail nord, en arc brisé, avec des boudins et colonnettes, fut probablement réalisé au XIIe siècle, comme les quelques modillons figurant sur la corniche. À l'intérieur, la nef est pavée avec de nombreuses pierres tombales gravées, qui étaient celles des anciens prieurs. Le vitrail du chevet, représentant l'Invention de la Sainte-Croix, réalisé par l'atelier François Chigot, de Limoges, a été réceptionné le 10 octobre 1942. Il remplace celui qui figurait la même scène, détruit lors de l'incompréhensible et aveugle mitraillage de la commune par des avions allemands en juin 1940[50] - [51].

- Sur une petite esplanade à dix mètres du portail de l'église, une « pierre des morts » a été érigée. Suivant une ancienne tradition limousine, les cercueils des défunts étaient posés sur cette pierre afin de recevoir la bénédiction du prêtre, ce qui valait autorisation de procéder à la cérémonie funèbre dans l'église.

- L'ancien prieuré se trouve juste devant la façade nord de l'église. Il comporte une porte en granit (XVIIe siècle) surmontée par un écu qui portait les armoiries des prieurs. Inhabité depuis de longues années, passablement délabré, il est actuellement en cours de restauration par ses acquéreurs.

- La tuilerie. Depuis la D951, à la limite des communes de Chambon-Sainte-Croix et de Fresselines, on aperçoit une ancienne tuilerie avec une exceptionnelle charpente (1883), malheureusement en mauvais état (propriété privée).

- Dans un chemin rural, se trouve une ancienne borne romaine. À une époque incertaine, en tout cas bien avant la Révolution, on y a gravé l'indication de distance suivante : « CHANBO 100 TOIZ » (« Chambon, 100 toises »)[52].

- Les rues et voies de la commune sont les suivantes : rue de la Mairie (partie communale de la D22), route de la Marche et route du Berry (parties communales de la D951), allée Romaine, rue du Prieuré, route de Bel-Air, route de la Font-Bardet, chemin du Préguet, rue Claude Monet, rue des Fonts-Prés, route des Taniers, rond-point des Cros (avec une majestueuse croix en fer forgé érigée sur un socle en pierre, inaugurée en 1995), rue des Buis, chemin du Trémardeix.

Personnalités liées à la commune

- Michel Monet (1878-1966), fils de Claude Monet, séjourna souvent, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, à Chambon-Sainte-Croix où sa seconde épouse possédait une maison. Une rue de la commune porte depuis 1996 le nom de Claude Monet, pour honorer à la fois le grand peintre, qui séjourna trois semaines dans la commune limitrophe de Fresselines en 1889, et son fils Michel.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le )

Notes

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (oracle) Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Bonnat - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Chambon-Sainte-Croix et Bonnat », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Bonnat - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Chambon-Sainte-Croix et Déols », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Châteauroux Déols - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- « Les risques près de chez moi - commune de Chambon-Sainte-Croix », sur Géorisques (consulté le )

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le )

- « Dossier départemental des risques majeurs de la Creuse », sur www.creuse.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le )

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune de Chambon-Sainte-Croix », sur http://www.georisques.gouv.fr/ (consulté le )

- L'ancienne voie vers Dunum correspond au tracé actuel de l'« Allée romaine » et de la rue des Fonts-Prés pour se diriger ensuite jusqu'à un pont sur la Grande Creuse ; la voie à destination de Cella suivait les tracés actuels de la D22 sur environ 300 mètres, puis celui de la route conduisant au hameau de Puy-Manteau au travers du Bois des Sapins (Georges Janicaud, « Le pays creusois à l'époque gallo romaine », Mémoires de la Soc. des sc. nat., arch. et hist. de la Creuse, 1946, vol. XIX, t. 26, pp. 578-621, incluant une carte).

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, Genève, Droz, 1990, tome II, p. 242 (citant Georges Tessier, Recueil des actes de Charles le Chauve (840-860), Paris, Impr. nationale, 1943, p. 361. L'identification avec Chambon-Sainte-Croix est incontestable, car cambo est signalé dans le texte en bas latin comme « dominant la Petite Creuse ».

- Abbé André Lecler, Dictionnaire topographique, archéologique et historique de la Creuse, Limoges, Vve Ducourtieux, 1902 (Laffite reprints, 2000), p. 113. Selon G. De Senneville (« Le cartulaire d'Aureil », Bulletin de la Société archéologique du Limousin, XLIII, pp. 160-161), la fondation du prieuré pourrait être antérieure à 1085.

- Alfred Leroux, Émile Molinier, Antoine Thomas, Documents historiques bas latins, provençaux et français concernant principalement la Marche et le Limousin, Limoges, Ducourtieux, 1883, t. 1, p. 128..

- Ibid., pp. 143-145.

- Il ne subsiste de cette abbaye que des vestiges informes sur le territoire de la commune de Méasnes.

- Appartenant aujourd'hui à la commune de Fresselines

- Gabriel Martin, La Haute-Marche au XIIe siècle. Les moines cisterciens et l'agriculture, Guéret, Amiault 1893, p. 15.

- André Lecler, op. cit., p. 113.

- André Lecler, op. cit., p 114 qui publie également La liste des prieurs connus, de 1269 à la Révolution. Ce sont les suivants (la date est celle de leur nomination, sauf la mention †) : Boson, 1269 ; Guillaume de la Chaise, 1375 ; Jean Fiare, 1475 ; Jacques Dogart, † 1482 ; Guillaume Sirac (1482-†1504) ; Nicolas de Salerne, 1504 ; François Dassier, 1519 ; Denis Gayard, 1585 ; Pasquier Fournier, 1612 ; Michel Vergne, 1618 ; Louis de Saint-Yrieix, 1623 ; Léonard Veyrier et Pierre Tourniol, en compétition, 1669 ; Léonard Veyrier, 1689 ; Jean Veyrier et Pierre Martin de la Bourgade en compétition en 1689 ; Pierre Martin de la Bourgade (assassiné en 1698) ; Antoine Sudre (1698- †1730) ; Phil. Thévenin, 1730 ; Léonard Poissonnier de la Grange (1731- †1748) ; Antoine Lemoyne (1748-1783?) ; Jean-Baptiste Lemoyne, neveu du précédent (1783?-1791).

- Alfred Leroux, Auguste Bosvieux, Chartes, chroniques et mémoriaux pour servir à l'histoire de la Marche et du Limousin, Limoges, Ducourtieux, p. 453.

- Abbé Louis Dubreuil, Sainte-Rufine et Saint-Léobon, patrons de Fursac. L'église de Saint-Pierre de Fursac. Les prieurs-curés de Chambon-Sainte-Croix, Guéret, Amiault, 1900, pp. 145-151.

- Qui ne s'appelle pas encore "Dun-le-Palleteau", à plus forte raison "Dun-le-Palestel"...

- Administration des Ponts et chaussées, Travaux au 31 décembre 1846, Paris, Impr. royale, 1847, p. 706.

- Cité par G. Rossignol, Le guide de la Creuse, Lyon, La Manufacture, 1991, p. 42 (d'après René Chatreix et Louis Lacrocq).

- Se représente, mais comme simple conseiller municipal.

- Décès le 16 avril 2009. La Montagne, 21 avril 2009.

- Démissionne en février 2010 de ses fonctions de maire et de conseiller municipal.

- À la suite de l'élection partielle consécutive à la démission de Delage, Patrick Tixier (conseiller municipal de 2001 à 2008) a été élu conseiller municipal, puis maire en mai 2010, réélu en 2014

- Alix Vermande, « Un an après s’être barricadé dans sa mairie en Creuse, le maire forcené va être jugé », Ouest-France, (lire en ligne)

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Voir Louis Lacrocq, Les églises de France. Creuse, Paris, Letouzey et Ané, 1934, p. 36

- Les habitants de la commune, en toute bonne foi, ont cru que ces mitraillages étaient l'œuvre de l'aviation italienne. Il s'agit d'un cas d'hallucination collective. Jamais l'aviation italienne ne s'est aventurée dans le centre de la France ([PDF] memoire-net.org

- Alain Bisson, 19 juin 1940. Bombardement de Montluçon et autres villes au sud de la Loire. La fin d'un mythe (...), Cercle archéologique de Montluçon, 1997.

- Sous l'Ancien régime, une toise correspondait - en général - à environ 2 mètres.

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :