Calmar colossal

Mesonychoteuthis hamiltoni

Le calmar colossal (Mesonychoteuthis hamiltoni) est une espèce de mollusques de la famille des Cranchiidés. Il est le seul représentant du genre Mesonychoteuthis, du grec mesos (« milieu »), onyx (« griffe ») et teuthis (« calmar »).

Cette espèce mésopélagique est connue depuis 1925 grâce aux quelques parties de grands spécimens retrouvées dans l'estomac de cachalots, mais son étude a été possible à partir des prises accidentelles par des navires de pêche à la palangre flottante[1].

Le calmar colossal n'est pas un proche parent des calmars géants du genre Architeuthis. Bien que leurs dimensions soient gigantesques, leur anatomie et leur aire de répartition respectives sont très différentes.

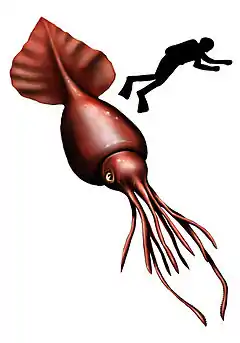

Cette espèce est la plus lourde, mais pas nécessairement la plus longue de toutes les espèces de calmar. Le plus grand spécimen connu mesure une dizaine de mètres de longueur, pour 495 kg. Mais les estimations actuelles (en 2009) pour sa taille maximale sont de 14 mètres ; elles sont fondées sur l’analyse de jeunes et petits individus et de restes retrouvés dans l'estomac de cachalots. Le calmar colossal est sans doute plus grand que les calmars géants, et donc le plus grand des invertébrés connus[2]. Son bec est le plus volumineux de tous ceux des calmars connus et ses yeux sont probablement les plus grands du règne animal. Quelques céphalopodes éteints, comme les Vampyromorphides du Crétacé Tusoteuthis, les coleoïdes du Crétacé Yezoteuthis et les nautiloïdes de l'Ordovicien Cameroceras ont peut-être eu des mensurations comparables.

En date de 2009, aucun calmar colossal mâle adulte n'a été identifié. L'étude de cette espèce s'est donc appuyée uniquement sur des femelles, des juvéniles et des spécimens non sexés[3] - [4].

Anatomie

Anatomie externe

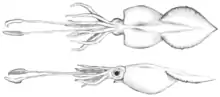

Le calmar colossal est un cas de gigantisme abyssal, puisqu'il affiche une taille supérieure à ses homologues de surface. Son corps est plus large et plus gros, et donc plus lourd, que celui du calmar géant. Le calmar colossal a un plus long manteau et une plus grosse tête que le calmar géant, bien que ses tentacules soient plus courts. En apparence, son manteau ressemble à une sorte de gelée lourde et ronde, en vérité c’est une grande dalle de muscles qui tient tout le corps[1]. La coloration rouge-rose de sa peau vient de petits pigments contenus dans des cellules appelées chromatophores. Le calmar peut donc faire preuve de mimétisme, sa peau fonçant lorsqu'il contracte ces cellules[2].

Les huit bras du calmar colossal sont munis de ventouses, les plus grandes sont bordées de petites dents et de crochets tranchants lui permettant d'immobiliser sa proie. Une membrane de protection autour des crochets empêche le calmar de s’auto-mutiler. Le calmar colossal étire ses deux grands tentacules pour capturer sa proie. Ceux-ci sont bordés, à l'extrémité, de deux rangées de crochets pivotants très acérés. Plus la proie se débat, plus les crochets s’enfoncent dans sa chair[5].

Comme tous les calmars, les poulpes et leurs proches, le calmar colossal a un bec. Il possède en outre le plus volumineux et le plus robuste de tous les becs de calmars. Il est analogue à celui du perroquet, mais contrairement à ce dernier, la partie inférieure chevauche la partie supérieure. Il est composé de chitine et est entouré de tissu musculaire[4].

Le calmar colossal a besoin de grands yeux pour repérer ses proies dans la pénombre des abysses. Ceux-ci peuvent mesurer près de 27 cm de diamètre, ils sont donc les plus grands yeux du règne animal à ce jour. Contrairement au calmar géant, aux yeux situés sur les côtés et donc doté d'un large champ de vision, le calmar colossal les possède vers l'avant, ce qui lui confère un champ de vision plus restreint, mais aussi une vision binoculaire. L'intérieur de l'œil présente un cristallin de 8 à 9 cm de diamètre et un photophore oculaire, situé sur la bordure extérieure de la rétine. Lorsque le calmar colossal dirige ses yeux vers le bout de ses tentacules, ses photophores fournissent assez de lumière pour qu'il puisse repérer une proie, en estimer la taille et la distance grâce à sa vision binoculaire, permettant notamment de détecter, au-delà de 600 mètres de profondeur, jusqu'à 120 mètres de distance la bioluminescence du plancton stimulée par un important déplacement d'eau dû à un animal imposant[6].

La plupart du temps, le calmar colossal se maintient en position stationnaire en utilisant simultanément sa paire de nageoires caudales et son siphon. Mais lorsque le calmar doit nager, il ondule longitudinalement ses musculeuses et puissantes nageoires caudales, qui chez la plupart des autres espèces de calmars sont davantage utilisées pour changer de direction que pour se propulser. Pour fuir rapidement, le calmar colossal se déplace vers l'arrière par réaction, en propulsant avec son siphon de puissants jets d'eau de manière saccadée[4].

Anatomie interne

Pour respirer, le calmar colossal élargit son manteau ; l'eau est alors aspirée dans l'ouverture du manteau, située autour de la tête, puis passe à travers sa paire de branchies, qui transfère le dioxygène dans le sang. Puis le manteau se contracte, l'eau est alors expulsée par le siphon.

Le sang du calmar colossal est de couleur bleue car il contient du cuivre sous la forme d'hémocyanine. Les calmars ont trois cœurs : deux cœurs branchiaux et un cœur systémique. Les deux cœurs branchiaux propulsent le sang vers les branchies pour qu'il se charge en dioxygène, alors que le cœur systémique distribue le sang oxygéné au reste du corps[4].

Le calmar colossal possède un sac d'encre situé dans son manteau. Attaqué par un cachalot, il peut, avec son siphon, propulser un puissant jet d'eau ou un jet d’encre vers les yeux du prédateur et s'enfuir rapidement.

Dans son manteau, le calmar colossal a aussi une sorte de coquille interne appelée « plume », vestige de la coquille des mollusques. Cette longue structure semi-transparente et dure, qui a l'aspect d'une règle en plastique, passe au milieu du corps côté dorsal, juste sous le manteau, entre les nageoires caudales. Composée de chitine dure, qui est essentiellement un polysaccharide, elle constitue un soutien musculaire rigide[2].

À l'intérieur du bec, juste avant le début de l'œsophage, les aliments sont finement broyés par la radula, organe ressemblant à une langue garnie de dents. Des lignes de dents (dents palatines) jalonnent de plus les joues (palpes palatines). Ainsi la radula se déplace tel un tapis roulant qui tracte les aliments dans l'œsophage. Les aliments transformés en bouillie vont ensuite dans l'estomac, où la digestion commence. Ils passent ensuite dans un sac de stockage appelé le cæcum, où les nutriments sont absorbés. Puis les matières fécales sortent de l'anus qui se trouve à droite entre les branchies du calmar, puis se jettent dans le siphon où elles sont expulsées[7] - [4].

Le cerveau du calmar colossal, de la forme d'un tore, entoure l'œsophage. Il est très petit proportionnellement à la taille globale du corps ; un calmar colossal de 300 kilogrammes a un cerveau pesant moins de 100 grammes[8] mais possède d'énormes lobes optiques qui contrôlent la vision, facilitant l'observation dans l'obscurité des profondeurs.

Répartition géographique et biotope

Le calmar colossal vit autour de l'Antarctique, au sud de l'Amérique du Sud, au sud de l'Afrique du Sud et à l'extrémité sud de la Nouvelle-Zélande, ce qui en fait principalement un habitant de l’océan Austral[9].

En l'absence de suffisamment d'échantillons prélevés dans différents endroits (à l'exception des paralarvae - juvéniles relativement minuscules - connues pour avoir une répartition circumpolaire Antarctique) la répartition géographique du calmar colossal doit être déduite de sources indirectes. Bien que la répartition géographique des proies et des prédateurs du calmar colossal puisse être utilisée pour déduire sa répartition et ses déplacements, ces informations se font uniquement à partir de spécimens retrouvés dans les estomacs. Or certains prédateurs du calmar colossal effectuent de grandes migrations ; ainsi le cachalot migre sur des milliers de kilomètres et l'albatros va en moyenne au-delà de 1 200 km de son site de nidification pour chasser[3].

D’après les quelques spécimens capturés, ainsi que les restes trouvés dans l'estomac de cachalots, les calmars adultes vivent au moins jusqu'à une profondeur de 2 200 mètres (zone bathypélagique), tandis que les jeunes ne peuvent aller qu'à 1 000 mètres de profondeur (zone mésopélagique)[1].

Écologie

Alimentation

Les éthologues et les écologues savent très peu de choses sur le mode de vie de cet animal. On suppose qu'il chasse principalement des proies telles que des chætognathes, de grands poissons, comme la légine australe (Dissostichus eleginoides) et d'autres petits calmars dans les profondeurs de l’océan[10].

Prédation

Personne n'a jamais vu un calmar colossal attraper une proie, mais quelques suppositions peuvent être émises d'après le mode de prédation d'autres grands calmars. Les scientifiques pensent qu'il passe une grande partie de son temps avec ses bras et ses tentacules groupés au-dessus de sa tête, dans ce qu'on appelle la position « crête de cacatoès ». Le calmar colossal peut ainsi voir ses proies en face de lui avec l'aide de la lumière produite par les photophores de ses grands yeux. Pour attraper sa proie, il se propulse vers l'avant et abaisse ses bras et tentacules. Il projette très rapidement ses deux longs tentacules pour agripper sa proie. La rotation des crochets pivotants au bout de ses tentacules empêche la proie de s'échapper et leur permet de s'enfoncer progressivement dans sa chair. Puis le calmar écarte ses huit bras pour exposer une série de crochets et de ventouses. Il rétracte alors ses deux tentacules, jetant la proie dans ses bras, qui l'étreignent aussitôt. La proie immobilisée, le calmar commence à se nourrir en broyant finement la chair dans son bec. En effet, l'œsophage qui traverse son cerveau est si étroit (1 cm de diamètre), qu'une trop grosse bouchée pourrait provoquer des lésions cérébrales[10].

Le Dr. Rui Rosa de l'Université de Lisbonne affirme, après avoir étudié la physiologie et les habitudes alimentaires d'autres espèces abyssales, que le calmar colossal n'est pas un prédateur aussi vorace et rapide qu'on pourrait le penser, car dans les abysses il dépense peu d'énergie. L'équipe a étudié le taux métabolique d'autres espèces de calmar puis extrapolé les données pour correspondre à la taille du calmar colossal, en prenant en compte la basse température de son milieu naturel. Ainsi, le calmar colossal a une consommation quotidienne d'énergie de 300 fois à 600 fois inférieure à celle d'autres grands prédateurs de l'océan austral, tels que les baleines à fanons et baleines à dents. Ces derniers ont le sang chaud et effectuent de grands déplacements contrairement au calmar colossal. Une légine antarctique de 5 kg suffit à un calmar colossal de 500 kg pour survivre pendant 200 jours. La température froide dans laquelle il vit affecte son taux métabolique, il doit donc économiser son énergie en limitant ses déplacements. Il chasse en embusquant ses proies dans la pénombre des abysses ne leur laissant aucune chance de s'échapper avec ses tentacules à crochets rotatifs[11].

Prédateurs

Beaucoup de grands cachalots portent des cicatrices sur le dos susceptibles d'avoir été causées par les crochets d'un calmar colossal, proie incluse dans le régime alimentaire du grand cachalot. D'ailleurs 14 % des becs de calmars trouvés dans l'estomac de ces cachalots sont ceux de calmars colossaux, ce qui indique que cette espèce représente 77 % de la biomasse consommée par ces cétacés[12].

Beaucoup d'autres animaux chassent ce calmar, notamment lorsqu'il est juvénile : les baleines à bec, la baleine pilote, l'éléphant de mer du sud, la légine australe, le requin dormeur du Pacifique et l'albatros (par exemple, l'Albatros hurleur et l'Albatros fuligineux à dos clair). Des becs de calmars colossaux adultes n'ont été récupérés que chez le cachalot et le requin dormeur du Pacifique, assez grands pour prendre une telle proie[13].

Reproduction

La reproduction de l'espèce reste inconnue car aucun adulte mâle n'a été capturé ou observé vivant. Le calmar colossal n'ayant pas d'hectocotyle[14], on le suppose doté d'un pénis[15].

Chronologie des principales captures

Les spécimens de calmar colossal sont rarement capturés : seules quelques captures de grands spécimens entiers ont été rapportées. Bien que les grands cachalots s'alimentent essentiellement de cette espèce, les tissus des calmars sont très rapidement dissous dans les sucs gastriques du cétacé, seul le bec dur subsiste. Ainsi un grand nombre de becs ont été trouvés dans les contenus stomacaux des cachalots échoués. Le plus grand bec trouvé dans l'estomac d'un cachalot avait une longueur rostrale inférieure (LRL) de 49 mm[7].

- En 1925, l'espèce est découverte grâce à deux tentacules trouvés dans l'estomac d'un cachalot[16].

- En 1981, un chalutier russe qui pêchait en mer de Ross, au large des côtes de l'Antarctique, prend dans ses filets un calmar d'une longueur totale de 4 mètres, identifié comme une femelle immature de Mesonychoteuthis hamiltoni[17].

- En 2003, un cadavre frais et complet d'une femelle presque adulte, d'une longueur totale de 6 m et d'un manteau d'une longueur de 2,5 m, est trouvé près de la surface, dans la mer de Ross[18].

- En 2005, un spécimen est capturé à une profondeur de 1 625 m, en pêchant la légine australe au large d'une île de Géorgie du Sud en mer de Scotia. Bien que le manteau n'ait pas été hissé à bord, la longueur de celui-ci est estimée à plus de 2,5 m, et les tentacules devaient atteindre 2,3 m. L'animal devait peser entre 150 et 200 kg[19].

- En 2007, le plus grand spécimen enregistré est capturé par le bateau de pêche néozélandais San Aspiring appartenant à la société de pêche Sanford, dans les eaux glacées de la mer de Ross au large de l'Antarctique. Initialement estimé à 10 m de longueur pour 450 kg[20] - [21]), il est ramené en Nouvelle-Zélande pour y être disséqué.

Plus grand spécimen connu

Capture

L'animal capturé par le San Aspiring fut remonté à la surface tenant une légine australe prise par une longue ligne. Comme il ne lâchait pas sa proie et ne pouvait être enlevé de la ligne, les pêcheurs le tuèrent, l'enveloppèrent dans un filet, le sortirent de l'eau et le congelèrent à bord. Ce calmar colossal éclipse le précédent record d’un spécimen pêché en 2003 pesant environ 195 kg[22] - [23]. L'échantillon a été congelé dans un mètre cube d'eau et transporté au musée national de Nouvelle-Zélande Te Papa Tongarewa à Wellington[24] - [25].

Décongélation et dissection, avril-mai 2008

Intrigués par cette découverte inattendue, les journalistes ont supposé que la décongélation d'un si gros calmar nécessiterait un micro-onde géant car la décongélation du calmar à température ambiante prendrait des jours et il serait probablement victime de pourrissement, tandis que le noyau resterait gelé. Les chercheurs du Muséum ont finalement opté pour l'approche la plus classique de décongélation c'est-à-dire de plonger le bloc de glace dans un bain d'eau salée[26].

La décongélation et la dissection du spécimen ont eu lieu au musée Te Papa Tongarewa de Wellington en Nouvelle-Zélande, sous la direction du biologiste principal Chris Paulin, avec le technicien Mark Fenwick, le biologiste marin et toxicologue néerlandais Olaf Blaauw, les biologistes Steve O’Shea, Tsunemi Kubodera et Kat Bolstad.

Certaines parties de l'échantillon ont été examinées en détail :

- le bec est considérablement plus petit (42,5 mm de longueur rostrale inférieure[7]) que certains retrouvés dans l’estomac de cachalots, suggérant qu’il existe des spécimens beaucoup plus grands que celui-ci[27] - [28] - [29] ;

- l'œil mesure 27 cm de diamètre, avec une lentille de 12 cm de diamètre. C'est le plus grand œil d'animal connu. Ces mesures sont issues de l'échantillon en partie abîmé : l'œil mesurait probablement de 30[26] à 40 cm de diamètre à l’origine[30] ;

- il fut d'abord identifié comme un mâle, mais l'inspection interne du calmar avec un endoscope a révélé des ovaires contenant des milliers d'œufs[26] ;

- le calmar ne mesurait plus que 4,2 m de longueur totale, ses tentacules ayant diminué post mortem de façon significative. Les analyses du spécimen ont montré que son poids réel était de 495 kg ;

- la couleur initiale de son tégument est rouge pourpre (code 6B1C23), mais il s'est partiellement décoloré en rose dans le formol où il est conservé.

Des expériences menées sur des calmars flèches par les chercheurs du Te Papa Tongarewa ont démontré que le volume des spécimens frais peut diminuer de 22 % lors d'une déshydratation avec des solutions d'alcool. Ainsi le grand spécimen de calmar colossal déshydraté, durant les 14 mois passés dans un congélateur, s'est considérablement rétréci[27].

Exposition

Le musée Te Papa Tongarewa de Wellington en Nouvelle-Zélande expose ce plus gros spécimen connu à ce jour, conservé dans du formol. L'exposition qui lui est consacrée s'est ouverte le . Un site web sur ce calmar a été mis en place[31].

Culture

Dans la culture occidentale, les grands calmars ont grandement nourri l'imagination des marins et inspiré les auteurs de la littérature fantastique comme en témoignent les écrits autour de la légende scandinave du Kraken, monstre marin à l'allure d'une pieuvre géante. Jules Verne décrivit dans Vingt mille lieues sous les mers en 1869 « un calmar de dimensions colossales ayant huit mètres de longueur », il parle alors d'un calmar géant dont le genre fut établi en 1857, non pas d'un calmar colossal dont on ne connaissait même pas l'existence[1]. En raison de son aire de répartition extrême et isolée, le calmar colossal ne fut décrit pour la première fois qu'en 1925. C'est sans doute pour cela qu'il n'a jamais vraiment figuré dans la culture occidentale.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Colossal squid » (voir la liste des auteurs).

- Claire Nouvian, Abysses, Fayard, , 252 p. (ISBN 978-2-213-62573-7, lire en ligne), p. 122

- (en) Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, « The body of calmar squid », sur squid.tepapa.govt.nz

- Dr_Steve_O'Shea,_Kat_Bolstad">(en) Dr Steve O'Shea, Kat Bolstad, « Giant Squid and Colossal Squid Fact Sheet », sur http://www.tonmo.com

- (en) Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, « Schéma interactif du calmar colossal », sur http://squid.tepapa.govt.nz

- (en) Blog du Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, « Hooks and suckers », sur http://blog.tepapa.govt.nz

- Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, « The eye of the colossal squid », sur http://squid.tepapa.govt.nz (consulté le )

- (en) « The beak of colossal squid »

- (en) Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, « Colossal squid the inside story », sur http://squid.tepapa.govt.nz

- Rosa, Rui & Lopes, Vanessa M. & Guerreiro, Miguel & Bolstad, Kathrin & Xavier, José C. 2017. Biology and ecology of the world's largest invertebrate, the colossal squid (Mesonychoteuthis hamiltoni): a short review. Polar Biology, published online on March 30, 2017. DOI 10.1007/s00300-017-2104-5

- (en) Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, « How the colossal squid feeds? », sur http://squid.tepapa.govt.nz

- (en) journals cambridge Document de recherche du Dr Rui Rosa de l'Université de Lisbonne

- (en) M.R. Clarke, Cephalopoda in the diet of sperm whales of the southern hemisphere and their bearing on sperm whale biology, Discovery Reports 37, 1980, pages 1-324.

- (en) Y. Cherel, G. Duhamel, Antarctic jaws: cephalopod prey of sharks in Kerguelen waters. Deep-Sea Res I 51, 2004, pages 17-31.

- « Topic: Colossal squid Mesonychoteuthis hamiltoni » (consulté le )

- « Mesonychoteuthis hamiltoni », sur Animal Diversity Web (consulté le )

- (en) G.C. Robson, On Mesonychoteuthis, a new genus of oegopsid, Cephalopoda. Annals and Magazine of Natural History, Series 9, 16, 1925, pages 272–277.

- (en) R. Ellis, The Search for the Giant Squid, The Lyons Press, 1998

- (en) Kim Griggs "Super squid surfaces in Antarctic". BBC News, April 2, 2003.

- (en) South Georgia Island Newsletter, « Very Rare Giant Squid Caught Alive South Georgia Newsletter », sur http://www.sgisland.gs,

- (en) Xavier La Canna, « Colossal squid may be largest ever caught », sur http://www.news.com.au,

- (en) « New giant squid predator found », sur news.bbc.co.uk

- (en) « "NZ's colossal squid to be microwaved" The New Zealand Herald »

- (en) « New giant squid predator found », sur BBC News,

- (en) « "Colossal squid may be headed for the oven in New Zealand" », Associated Press (International Herald Tribune),

- (en) « "Colossal squid's headache for science" », sur BBC News,

- (en) « "Colossal squid's big eye revealed" », sur BBC News,

- (en) « How big is the colossal squid? »

- (en) « Thawing colossal squid continues to reveal information », Radio New Zealand

- (en) « Massive squid may be just a babe », The Star, Afrique du Sud

- (en) « World's biggest squid reveals 'beach ball' eyes », AFP, via Google

- (en) « The Colossal Squid Exhibition », sur le site du Te papa dédié au calmar colossal

Annexes

Articles connexes

Genre Mesonychoteuthis

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Mesonychoteuthis

- (en) Référence Catalogue of Life : Mesonychoteuthis G. C. Robson, 1925 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Mesonychoteuthis Robson, 1925

- (en) Référence UICN : espèce Mesonychoteuthis hamiltoni Robson, 1925 (consulté le )

- (en) Référence World Register of Marine Species : taxon Mesonychoteuthis Robson, 1925 (+ liste espèces)

- (en) Référence Animal Diversity Web : Mesonychoteuthis

Espèce Mesonychoteuthis hamiltoni

- (en) Référence Tree of Life Web Project : Mesonychoteuthis hamiltoni

- (en) Référence Catalogue of Life : Mesonychoteuthis hamiltoni Robson, 1925 (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Mesonychoteuthis hamiltoni Robson, 1925

- (en) Référence World Register of Marine Species : espèce Mesonychoteuthis hamiltoni Robson, 1925

- (en) Référence Animal Diversity Web : Mesonychoteuthis hamiltoni

Sites

Vidéos

- [vidéo] Images de synthèse : Calmar colossal dans son milieu naturel (fin de page)

- (en) [vidéo] Décongélation du plus gros spécimen connu

- (en) [vidéo] Pêche d’un spécimen capturé en 2007

- (en) [vidéo] Série de vidéos des chercheurs du Te papa • Comment prendre soin d'un cadavre de calmar colossal ?