Gigantisme abyssal

En zoologie, le gigantisme abyssal, aussi appelé gigantisme des profondeurs, est un phénomène biologique mal compris concernant les espèces de crustacés, d'invertébrés et autres animaux vivant dans les abysses qui affichent une plus grande taille que leurs homologues de surface[1].

Exemples

Parmi les invertébrés on compte les isopodes géants, les amphipodes géants, le crabe araignée géant du Japon, la pieuvre à sept bras, et un certain nombre d'espèces de calmar : le calmar colossal (jusqu'à 14 m de longueur), les différents calmars géants (jusqu'à 13 m), le calmar robuste (2 m), Taningia danae (2,3 m), le calmar cacatoès (4 m), Kondakovia longimana (2,3 m), Asperoteuthis acanthoderma (5,5 m) et les calmars à longs bras (jusqu'à 8 m). Parmi les vertébrés, on compte le régalec (allant jusqu'à 11 m) et la raie géante Plesiobatis daviesi (jusqu'à 2,7 m).

D'autres poissons des abysses, comme le requin du Groenland (jusqu'à 7 m) et le requin dormeur du Pacifique (jusqu'à 7,3 m), affichent des tailles records, mais ne sont pas vraiment considérés comme des exemples puisqu'ils remontent parfois à la surface.

Hypothèses

Si on ne connaît pas exactement les raisons de ce phénomène, plusieurs hypothèses sont avancées :

- l'adaptation à la rareté des ressources alimentaires retardant la maturité sexuelle et entraînant une plus grande taille ;

- une plus grande pression ;

- la rareté des prédateurs dans les abysses ;

- des populations animales peu denses ;

- un apport alimentaire maigre, mais assez constant ;

- de plus gros spécimens sont mieux adaptés à un environnement abyssal en raison des avantages dans la régulation de la température corporelle et une diminution du besoin d'une activité constante, plus que les organismes possédant une plus faible surface/masse (règle de Bergmann).

Le seul exemple pour lequel les scientifiques ont trouvé une explication est le ver tubicole géant mesurant jusqu’à 2 mètres de long. Ces animaux vivent à proximité des cheminées hydrothermales, qui leur fournissent d'énormes quantités d'énergie.

Galerie

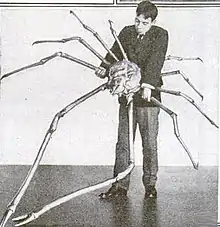

Le crabe-araignée géant du Japon peut atteindre 3,5 m d'envergure.

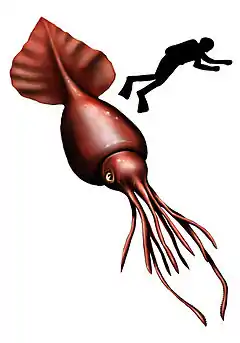

Le crabe-araignée géant du Japon peut atteindre 3,5 m d'envergure. Les calmars géants peuvent atteindre 13 m de long.

Les calmars géants peuvent atteindre 13 m de long. Le régalec atteindrait jusqu'à 7 m de longueur.

Le régalec atteindrait jusqu'à 7 m de longueur.

Source

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Deep-sea gigantism » (voir la liste des auteurs).

- Daniel Desbruyères, Les trésors des abysses, Versailles, Éditions Quae, , 184 p. (ISBN 978-2-7592-0605-6, présentation en ligne)