Bathynome géant

Bathynomus giganteus

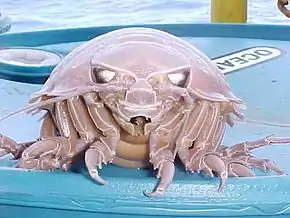

Le bathynome géant (Bathynomus giganteus) est une espèce de crustacés isopodes marins de la famille des Cirolanidae.

Étymologie

L'étymologie du nom générique "Bathynomus" n'est pas claire. En effet, s'il on reconnait facilement la première partie du nom issu du grec βαθοσ / bathos, profondeur, la signification de la seconde partie "-nomus", n'est pas immédiate, Milne-Edwards ne l'ayant pas explicité en 1879 dans sa description originale. Deux naturalistes américains, Mary Wicksten (carcinologiste) et Christopher Mah, avancent l'origine latine "nomas", nomade. Ainsi le nom signifierait littéralement "nomade profond" ou, à partir de l'anglais « deep wanderer », « vagabond profond »[1].

Quant au nom spécifique latin "giganteus", il signifie « gigantesque » en référence à la taille de cet isopode qui peut atteindre 35 centimètres en moyenne, pour une masse de 1,4 kg, alors que les autres isopodes mesurent à peine 2 cm : c'est un exemple de gigantisme abyssal.

Histoire

En décembre 1878, à l'occasion d'une expédition scientifique effectuée à bord du navire britannique HMS Challenger à proximité de l'île Dry Tortugas, dans le golfe du Mexique, un jeune Bathynomus giganteus mâle de 26 cm de long sur 9,5 de large est capturé. Ce spécimen est mis entre les mains du zoologiste français Alphonse Milne-Edwards qui publie une description succincte en 1879. En 1891, les premiers spécimens de femelles sont également capturés, mais ce n'est qu'en 1902 qu'Alphonse Milne-Edwards et Louis Eugène Bouvier proposent enfin une étude anatomique complète de l'espèce.

Son aspect et sa taille inhabituelle font couler beaucoup d'encre dans les ouvrages populaires de l'époque. Cette découverte est en effet exceptionnelle, non seulement pour les scientifiques, mais également pour le grand public. La principale raison étant qu'à l'époque, elle va à l'encontre de l'idée, alors très répandue, que les profondeurs de l'océan sont azoïques, c’est-à-dire ne contenant aucune trace de vie, ce que certains scientifiques, tels que Charles Wyville Thomson, tentent alors avec peine de réfuter.

En 1991, les chercheurs mexicains Patricia Briones-Fourzán et Enrique Lozano-Álvarez publient une étude sur la biologie et l'écologie de cette espèce après avoir réalisé cinq expéditions autour de la péninsule du Yucatán[2].

Description

Le bathynome géant, de couleur brun à gris-violacé, plus clair sur la face ventrale, est de forme oblongue. Sa cuticule, qui fait office d'exosquelette, est composée de 14 segments articulés, tête et telson compris, disposant chacun d'une paire de pattes. Le large telson est arrondi et équipé de 12 à 14 pointes terminales, tandis que les segments thoraciques sont équipés de pleures latéraux plus clairs. La tête est surmontée de deux paires d'antennes et ses machoires sont équipées de quatre paires de mandibules.

Il possède deux larges yeux composés triangulaires de 18 mm, espacés d'environ 25 mm, chacun étant composé d'environ 3 500 ommatidies dont la répartition sur la rétine n'est pas uniforme. La cornée est plate extérieurement et convexe intérieurement. Le cristallin est un cône biconvexe. La rétine est tapissée de cellules réflectives, lui permettant de voir dans l'obscurité[3].

Les plus grands exemplaires peuvent atteindre jusqu'à 50 cm pour 1,7 kg, ce qui en fait de loin le plus grand des isopodes connus.

Distribution

Le bathynome géant est commun dans tout le golfe du Mexique, des Antilles à l'embouchure de l'Amazone, et en moins grand nombre dans le golfe du Bengale, la mer Rouge et l'océan Indien. On suppose qu'il a une préférence pour les sols boueux ou argileux.

Sa répartition pélagique s'étend entre -170 et -2 140 m, c’est-à-dire du bas de la zone épipélagique jusqu'au milieu de la zone bathypélagique, dans des eaux où la température se situe entre 4 et 9 °C. Aux Antilles, où il est très abondant entre -500 et -1 000 m, il a pendant un temps été envisagé de l'exploiter à des fins commerciales.

Régime alimentaire

Le bathynome géant est principalement un carnivore et un important charognard de la zone benthique. Il erre sur les fonds marins à la recherche de cadavres de poissons, de baleines ou de calmars. Il lui arrive d'attaquer des poissons qui passent à sa portée, et il n'hésite pas également à se nourrir d'échinodermes, d'holothuries, d'éponges, de crevettes, de copépodes, de nématodes, de radiolaires ou d'autres benthos, qui font partie de son régime alimentaire[4].

La nourriture n'étant pas toujours abondante dans les profondeurs, il est capable de longues périodes de jeûne, dont certaines ont été mesurées à plus de cinq ans en aquarium[5]. Ce qui ne l'empêche pas d'être doté d'un grand appétit lorsque l'occasion se présente. Il est alors capable de dévorer et de se remplir l'intestin au point de compromettre ses capacités locomotrices, voire d'expulser les œufs de la poche ventrale dans le cas des femelles. Des pêcheurs ont rapporté que lorsqu'il est pris dans les filets de pêche, il a tendance à dévorer goulûment les poissons autour de lui, et à s'empiffrer tellement qu'il a ensuite peine à se tenir debout sur ses pattes[6].

Reproduction

Les données scientifiques concernant la reproduction de l'espèce sont encore très insuffisantes. Différentes études sur son abondance saisonnière suggèrent que la période de reproduction aurait principalement lieu durant les mois d'hiver et de printemps, et pourrait être influencée par un manque de nourriture durant les mois d'été.

Lorsqu'elle est sexuellement active, la femelle développe une poche incubatrice appelée marsupium, située sous le corps, entre les pattes, dans laquelle elle pourra couver ses œufs pour une durée encore inconnue.

À sa naissance, le jeune est à un stade appelé « manca ». Il ne s'agit pas d'un stade larvaire, le jeune étant un véritable adulte au format miniature, si ce n'est que sa dernière paire de péréiopodes n'est pas encore entièrement développée.

Consommation

D'après un rapport de l'Ifremer de 1993, sa chair est comestible, de bonne qualité, et a des qualités gustatives intéressantes[7]. Certains comparent même le goût de sa chair à celle du crabe[8]. La taille minimale pouvant représenter un intérêt commercial a été estimée à 21 cm, mais les captures et la production maximale de chair consommable sont très irrégulières, ce qui, heureusement pour la survie de l'espèce, rend son exploitation commerciale sans intérêt.

En Guadeloupe, quelques pêcheurs capturent le bathynome au casier (attaché à un orin pouvant mesurer 700 m), uniquement sur commande de restaurants gastronomiques[9].

Annexes

Articles connexes

Références taxinomiques

- (en) Référence World Register of Marine Species : espèce Bathynomus giganteus A. Milne Edwards, 1879

- (fr+en) Référence ITIS : Bathynomus giganteus A. Milne-Edwards, 1879

- (en) Référence Catalogue of Life : Bathynomus giganteus A. Milne-Edwards, 1879 (consulté le )

- (en) Référence uBio : site déclaré ici indisponible le 7 avril 2023

- (en) Référence Animal Diversity Web : Bathynomus giganteus

- (en) Référence NCBI : Bathynomus giganteus (taxons inclus)

Lien externe

- (en) Dr. Christopher L. Mah, « 5 epic Deep-Sea Giant Isopod (Bathynomus) Observations from Japan », sur Echinoblog, .

Références

- Bathynome géant américain; Doris

- (en) Aspects of the biology of the giant isopod Bathynomus Giganteus (Briones-Fourzán, P. & E. Lozano-Álvarez)

- (en) Morphology of the compound eye of the giant deep-sea isopod Bathynomus giganteus (Steven C. Chamberlain, V. Benno Meyer-Rochow, William P. Dossert)

- (en) [PDF] Bathynomus giganteus: A rare occurrence in coastal waters of Thoothukkudi, India (B. Srikrishnadhas & M. Venkatasamy)

- (fr) Un isopode géant meurt après avoir passé 5 ans sans manger dans un aquarium

- (fr) Bathynomus giganteus, l'isopode géant

- (fr)[PDF] Crustacés profonds capturés aux casiers aux Antilles françaises (Gérard Paulmier, Ifremer)

(fr)[PDF] Pêches expérimentales des crustacés profonds dans les eaux de la Martinique (Gérard Paulmier & Paul Gervain, Ifremer) - (fr)[PDF] Faune marine profonde des Antilles françaises (Joseph Poupin)

- Guadeloupe 1ère, journal radio de 7h, édition du 20 octobre 2020, entre 14min00s et 16min45