Bataille de Maxen

La bataille de Maxen, qui a lieu le à Maxen en Saxe (Allemagne actuelle), pendant la guerre de Sept Ans, oppose les troupes prussiennes du général Friedrich August von Finck à l'armée autrichienne du général Leopold Joseph von Daun. Le corps d'armée prussien de 14 000 hommes, commandés par le général Friedrich August von Finck, un des généraux de Frédéric II les plus capables, est envoyé à l'arrière des troupes autrichiennes, afin de couper leurs lignes de communication avec la Bohême. Mais Leopold Joseph von Daun réussit à l'encercler totalement avec des forces bien supérieures en nombre. À l'issue des combats, celui-ci capture la totalité des soldats prussiens survivants.

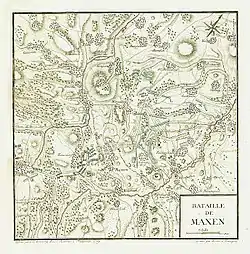

(Hyacinthe de La Pegna, vers 1760)

| Date | |

|---|---|

| Lieu |

Maxen Allemagne actuelle |

| Issue | Victoire autrichienne décisive |

| 32 000 hommes | 14 000 hommes |

| 304 morts 630 blessés | 3 000 morts et blessés 11 000 prisonniers |

Batailles

- Minorque (navale) (1756)

- Pirna (1756)

- Lobositz (1756)

- Reichenberg (1757)

- Prague (1757)

- Kolin (1757)

- Hastenbeck (1757)

- Gross-Jägersdorf (1757)

- Moys (1757)

- Rochefort (1757)

- Rossbach (1757)

- Breslau (1757)

- Leuthen (1757)

- Carthagène (navale) (1758)

- Olomouc (1758)

- Saint-Malo (1758)

- Rheinberg (1758)

- Krefeld (1758)

- Domstadl (1758)

- Cherbourg (1758)

- Zorndorf (1758)

- Saint-Cast (1758)

- Tornow (1758)

- Lutzelberg (1758)

- Hochkirch (1758)

- Bergen (1759)

- Kay (1759)

- Minden (1759)

- Kunersdorf (1759)

- Neuwarp (navale) (1759)

- Hoyerswerda (1759)

- Baie de Quiberon (navale) (1759)

- Maxen (1759)

- Meissen (1759)

- Glatz (1760)

- Landshut (1760)

- Corbach (1760)

- Emsdorf (1760)

- Dresde (1760)

- Warburg (1760)

- Liegnitz (1760)

- Rhadern (1760)

- Berlin (1760)

- Kloster Kampen (1760)

- Torgau (1760)

- Belle-Île (1761)

- Langensalza (1761)

- Cassel (1761)

- Grünberg (1761)

- Villinghausen (1761)

- Ölper (1761)

- Kolberg (1761)

- Wilhelmsthal (1762)

- Burkersdorf (1762)

- Lutterberg (1762)

- Reichenbach (1762)

- Almeida (1762)

- Valencia de Alcántara (1762)

- Nauheim (1762)

- Vila Velha de Ródão (1762)

- Cassel (1762)

- Freiberg (1762)

- Jumonville Glen (1754)

- Fort Necessity (1754)

- Fort Beauséjour (1755)

- 8 juin 1755

- Monongahela (1755)

- Petitcoudiac (1755)

- Lac George (1755)

- Fort Bull (1756)

- Fort Oswego (1756)

- Kittanning (1756)

- En raquettes (1757)

- Pointe du Jour du Sabbat (1757)

- Fort William Henry (1757)

- German Flatts (1757)

- Lac Saint-Sacrement (1758)

- Louisbourg (1758)

- Le Cran (1758)

- Fort Carillon (1758)

- Fort Frontenac (1758)

- Fort Duquesne (1758)

- Fort Ligonier (1758)

- Québec (1759)

- Fort Niagara (1759)

- Beauport (1759)

- Plaines d'Abraham (1759)

- Sainte-Foy (1760)

- Neuville (1760)

- Ristigouche (navale) (1760)

- Mille-Îles (1760)

- Signal Hill (1762)

- Saint-Louis (1758)

- Gorée (1758)

- Gambie

| Coordonnées | 50° 55′ 25″ nord, 13° 48′ 10″ est | |

|---|---|---|

|

Contexte

Malgré leurs victoires obtenues les années précédentes, les forces du Royaume de Prusse voient se succéder en 1759 de graves échecs.

Engagé dans une lutte acharnée contre une vaste coalition d'ennemis dont la monarchie des Habsbourg, le Saint Empire romain germanique, le royaume de France, l'Empire russe et la Suède (depuis 1757), le surnombre des armées adverses force Frédéric II de Prusse à renoncer à sa stratégie initiale ; faire mine d'attaquer les territoires occupés par l’ennemi pour par la suite adopter une position défensive lorsque ceux-ci acceptent l'affrontement afin de conserver leurs conquêtes.

Une stratégie qui se couple à des manœuvres pour empêcher les armées autrichiennes et russes de se réunir.

Or, ce plan semble désormais montrer ses faiblesses, notamment après les défaites prussiennes à la bataille de Kay et la bataille de Kunersdorf en juillet et en août 1759. La seconde laissant l'armée prussienne en très mauvais état et la voie vers Berlin ouverte.

Cependant les alliés ne savent pas profiter de leur situation. Les Russes, qui ont eux-aussi subi de lourdes pertes, voient leur général Piotr Saltykov décider finalement d’un retour aux cantonnements installés en Pologne après une série de manœuvres infructueuses. Laissant seuls les Autrichiens qui, après quelque temps, se retirent à leur tour hors de Silésie. Le manque de nourriture et de fourrage les obligeant à partir prendre leurs quartiers d'hiver en Bohême. Frédéric, convaincu que les généraux autrichiens ne sont pas disposés à l'action, profite du répit de l'hiver précoce de cette année-là.

Dans le même temps, une seconde armée autrichienne sous le commandement du maréchal Leopold Josef Graf Daun opère dans les terres de l'électorat de Saxe, occupées par les Prussiens depuis le début de la guerre. Elle fait face aux Prussiens sous le commandement du prince Henri de Prusse.

Les Autrichiens gagnent d'abord du terrain et libèrent même Dresde, la capitale saxonne, le 6 septembre. Mais le 25, le prince Henri obtient une victoire contre un détachement autrichien à la bataille de Hoyerswerda. Ses lignes de communication avec la Bohême menacées, Daun ordonne une retraite vers le sud tout en laissant des forces au maintien de la possession de Dresde.

S’étant vu confirmé que les Russes s'étaient retirés de Silésie, Frédéric II unit ses forces à celles de son frère en Saxe 13 novembre. Les terres saxonnes représentent une source importante de ravitaillement et de recrues pour les Prussiens si bien que Frédéric décide de poursuivre les opérations de guerre afin de repousser Daun en Bohême et de reprendre le contrôle de Dresde, cela malgré la saison hivernale déjà bien installée.

Pour inciter les Autrichiens à abandonner la capitale saxonne, le 15 novembre Frédéric décide de détacher le corps du général Friedrich August von Finck de l'armée principale afin de l'envoyer s'infiltrer dans les arrières ennemis pour menacer leurs voies de communication.

Ce mouvement finit en revanche par inévitablement isoler les troupes de Finck au sein des forces autrichiennes beaucoup plus nombreuses, invitant Daun à l'attaquer.

La bataille

Le 19 novembre, les forces de Finck, qui s'élèvent à environ 14 000 hommes, atteignent le village de Maxen situé dans une petite vallée des Monts Métallifères.

Les forces de Daun, de leur côté, avaient atteint la ville de Dippoldiswalde au sud-ouest de Maxen. Leur avancé profitant de la couverture d’un épais brouillard.

Dans la journée, Daun entre en contact avec d'autres troupes autrichiennes sous la direction du général Anton Joseph von Brentano-Cimaroli et qui se trouvent plus au nord entre Wittgendorf et Tronitz.

Les troupes de Daun comptent en tout environ 32 000 hommes et campent pour la nuit tandis que Finck et ses hommes se tiennent en position défensive dans les collines environnant Maxen.

Le matin du 20 novembre les autrichiens quittent Dippoldiswalde pour Maxen, leur force divisée en quatre colonnes, tandis que les forces de Brentano prennent également la direction du sud pour converger vers la ville. Le sol gelé et couvert d’une couche de neige épaisse rend difficile l’avancée de la cavalerie et de l'artillerie.

Les premiers affrontements débutent lorsque l'avant-garde de Daun engage un groupe de prussiens près d'un village proche de Maxen. Ceux-ci, sur les instructions de Finck se retirent rapidement. Les grenadiers autrichiens escaladent ensuite les collines et, prenant position, sont rejoint par leur artillerie qui fait feu sur l’aile gauche de l'alignement prussien. À partir de 11h00, une intense canonnade débute des deux côtés et dure pendant les 45 minutes suivantes, jusqu'à ce que Daun ordonne de reprendre l'avancée. Cinq bataillons de grenadiers autrichiens mènent l'attaque sur les collines devant les villes de Wittgensdorf et de Maxen et mettent en déroute les les bataillons prussiens qui les occupaient. Poussant leur avantage, les autrichiens parviennent à entrer au sein de Maxen, coupant le dispositif prussien et isolant l’aile gauche du reste de l’armée. Cette dernière tente alors de se replier en direction village de Schmorsdof.

Pendant ce temps, le corps autrichien de Brentano, arrivé sur les lieux vers midi, s'était aligné pour faire face à l'aile droite des Prussiens. Finck tenta de l'arrêter en envoyant contre lui une formation de cuirassiers en contre-attaque mais la cavalerie prussienne se heurte à un terrain trop impraticable pour prendre un réel élan ou conserver une formation. Leur charge fut facilement repoussée par l'infanterie autrichienne. Tentant ensuite de rallier ses unités près de Schmorsdorf, Daun profite de la confusion prussienne pour unir ses troupes à celles de Brentano. Les Autrichiens lancent alors une attaque générale qui met en déroute l'infanterie prussienne qui n'oppose qu'une faible résistance et qui laisse plusieurs drapeaux et canons aux mains de l'ennemi ainsi que de nombreux prisonniers.

La cavalerie prussienne tente bien une de contre-attaquer, mais est à son tour chargée par un régiment de dragons autrichiens qui la mette en déroute.

Finck espère alors pouvoir conduire le restant de ses forces jusqu’à Dohna où stationne un contingent prussien sous la direction du Johann Jakob von Wunsch.

Or, la rivière Müglitz, qui se trouve dans ses arrières prussiens, coupe toute retraite vers l’est. De plus, les différentes colonnes autrichiennes s’étaient disposées de sorte à bloquer tout échappatoire pour les prussiens ; un détachement composé de hussards dirigé par le prince Stolberg bloquait la retraite vers l’Elbe tandis que les troupes de Brentano occupait le nord.

Lorsque vint la nuit, les Prussiens, repoussés et maintenant complètement encerclés par des Autrichiens solidement établis sur les collines qu'ils avaient conquises, se trouvent à cours d’options et sans espoirs de victoire.

Finck prévu bien pour le lendemain, le 21 novembre, une tentative de briser l'encerclement en lançant une attaque depuis Schmorsdorf, mais l’état de son infanterie, décimée et démoralisée, le fait changer d’avis et il décide d'offrir sa reddition aux Autrichiens.

La cavalerie prussienne, sous le commandement de Wunsch tente alors de s'échapper du champ de bataille de son propre chef en passant à travers les lignes impériales mais ne parvint pas à trouver une issu.

Daun accepte la reddition prussienne le 21, mais insiste pour qu'elle soit également étendue à la cavalerie de Wunsch que Finck prétendait être un corps distinct de son commandement, espérant qu’elle pourrait réussir à s’échapper.

Informé de l’échec de celle-ci, Finck fut finalement persuadé de signer la capitulation au nom de toute sa force.

Bilan et conséquences

L'ensemble de la force prussienne de Finck fut perdue à la suite de la bataille, voyant plus de 3 000 morts et blessés auxquels s’ajoutent les 11 000 soldats faits prisonniers, dont plus de cinq-cent officiers et neuf généraux. Les Autrichiens remportaient également à Maxen 71 pièces d'artillerie, 96 drapeaux et 44 wagons de munitions. Leur succès ne coûtant aux forces de Daun que 934 pertes (morts et blessés). La défaite de Maxen fut un autre coup dur pour les rangs décimés de l'armée prussienne et fut jugé durement par Frédéric II. Finck fut traduit en cour martiale et condamné à deux ans de prison après la guerre. On peut cependant avancer que Frédéric est lui-même à blâmer pour cette défaite. Il est celui qui a envoyé Flinck derrière les lignes autrichiennes, sous-estimant ces derniers en les imaginant plus passifs qu'ils ne l'étaient réellement.

Daun ne put en revanche pas exploiter son succès pour tenter d'autres manœuvres offensives à cause de la dureté de l’hiver. Il se retira dans ses quartiers d'hiver près de Dresde, marquant ainsi la conclusion des opérations de guerre pour l’an 1759. La bataille de Meissen le 3 décembre faisant suite à Maxen et représentant un engagement mineur.

Les montagnes où se déroulèrent la batailles sont aujourd’hui appelées « Finckenfang », soit « fang » la prise « Fincken » [de] Finck.

Voir aussi

Bibliographie

- Christopher Duffy, Friedrich der Große. Die Biographie, Düsseldorf, Albatros Verlag, 2001, (ISBN 3-491-96026-6).

- Christopher Duffy, Friedrich der Große und seine Armee, Stuttgart, Motorbuch Verlag, 2009, (ISBN 978-3-613-03050-3).

- Joachim Engelmann, Die Schlachten Friedrich des Großen, Utting, Nebel-Verlag, 2001, (ISBN 3-89555-004-3).

- Olaf Groehler, Die Kriege Friedrichs II, Berlin, Brandenburgisches Verlagshaus, 1990 (6ème édition), (ISBN 3-327-00038-7).

- Marcus von Salisch, « Zwei "unerhörte Exempel". Die Kapitulationen von Pirna 1756 und Maxen 1759 im Vergleich », Neues Archiv für sächsische Geschichte, n° 84, 2013), p. 97–132.

- Michael Simon et Gisela Niggemann-Simon, « Über die Macht der Bilder oder ‚Gruss vom Finckenfang », dans : Andreas Hartmann (dir.), Die Macht der Dinge. Symbolische Kommunikation und kulturelles Handeln, en l'honneur de Ruth.-E. Mohrmann, Münster, Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland 116, 2011, p. 417–427.

Sources

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Battle of Maxen » (voir la liste des auteurs).

- (de) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en allemand intitulé « Gefecht von Maxen » (voir la liste des auteurs).

- (ru) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en russe intitulé « Сражение при Максене » (voir la liste des auteurs).