Bataille de Gondelour (1758)

La première bataille de Gondelour a lieu le entre les marines française et britannique pendant la guerre de Sept Ans près de Gondelour au large de la côte Carnatique dans le Sud de l’Inde. C’est la première des trois batailles navales qui oppose les deux marines dans le secteur pendant ce conflit. Elle oppose l’escadre française du comte d’Aché aux forces anglaises de George Pocock. Le combat bien qu’indécis, est un succès français car les vaisseaux de d’Aché réussissent à passer pour débarquer les renforts attendus à Pondichéry.

| Date | |

|---|---|

| Lieu | village de Gondelour (ou Cuddalore), au sud de Pondichéry, État du Tamil Nadu, Inde |

| Issue | Victoire française |

| Anne Antoine d'Aché | George Pocock |

| 1 vaisseau, 8 navires armés de la Compagnie des Indes | 9 vaisseaux |

| 99 morts 321 blessés[1] | 29 morts 89 blessés |

Batailles

| Coordonnées | 11° 45′ nord, 79° 45′ est | |

|---|---|---|

|

|

Situation et contexte en Inde au début de la guerre de Sept Ans

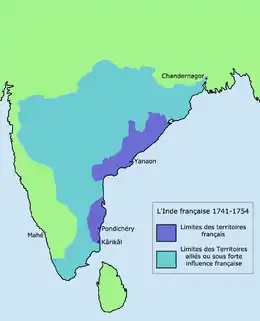

Gondelour, aussi connu sous le nom de Cuddalore, est un port indien situé à environ 180 km au sud de Madras (actuellement Chennai), soit 20 km au sud de Pondichéry. La ville est à l’époque la capitale des comptoirs français de l’Inde, sur la côte de Coromandel. Le nom de « Gondelour », consacré par les historiens français du XIXe siècle est dû à une ambigüité d’écriture du XVIIIe siècle. La guerre avait été officiellement déclarée en Europe en 1756 et l’enjeu essentiel se jouait alors dans l’Atlantique et dans les Antilles au sujet du Canada, des comptoirs sur les côtes africaines et des îles à sucre. C’est là que se déployaient les principales escadres françaises et anglaises, mais à Versailles et à Londres on n’oubliait pas l’océan Indien où les deux Compagnies des Indes françaises et anglaises se livraient une concurrence féroce pour y étendre leurs zones d’influence. En mars 1757, les Anglais s’étaient emparés de Chandernagor et il était clair que tous les établissements français de l'Inde étaient menacés[2] - [3].

Le gouvernement français, qui dispose de beaucoup moins de vaisseaux de guerre que la Royal Navy, décide malgré tout d’y envoyer des renforts en utilisant les ressources de la Compagnie des Indes[4]. Une division mixte de 9 vaisseaux est ainsi formée, avec un vaisseau de guerre puissant (74 canons) placé à la tête de 8 navires armés de la Compagnie. Cette petite force, placée sous le commandement du comte d’Aché, embarque une troupe de 4 000 hommes à destination de Pondichéry, elle-même sous les ordres de Lally-Tollendal, qui doit prendre la tête de toutes les forces françaises en Inde[5]. C’est un renfort conséquent vu le nombre réduit de navires, la longueur du voyage et les risques sanitaires. La division quitte la France le , perd 300 hommes fauchés par une épidémie lors d’une escale dans l’Atlantique[6], fait relâche à l’Isle de France en décembre et arrive enfin dans les eaux indiennes en avril 1758 où elle est attendue par les vaisseaux de George Pocock.

Une bataille très discutée

Sur le papier on constate un léger avantage en puissance de feu pour d’Aché, puisqu’il aligne 470 canons alors que Pocock n’en dispose que de 414. Cet écart est cependant virtuel, car Pocock aligne sept véritables vaisseaux de guerre alors que d’Aché n’en a qu’un seul. L’équipage des vaisseaux de ligne est plus nombreux et nettement mieux entraîné. Les navires de la Compagnie des Indes ont l’habitude d’être armés pour faire face aux corsaires (et pirates) des mers du sud ou pour s’opposer aux navires des compagnies concurrentes. Mais face à de véritables vaisseaux de guerre, ils ne font guère le poids car ils restent sur le fond des navires de commerce, même robustement construits, et parce que leur rythme de tir est très inférieur. Les navires de d’Aché sont aussi encombrés par les troupes et le matériel de renfort, ce qui gêne la manœuvre des canonniers[7] et trois de ces unités ont moins de 50 canons, ce qui en fait plus des frégates que de véritables navires de combat. Avec 4 vaisseaux de 60 canons ou plus, complétés de 2 vaisseaux de 50 canons, la division de Pocock est homogène et part au combat avec un net avantage.

Le vers midi les deux forces sont en vue au large du comptoir néerlandais de Négapatam. On forme des deux côtés la traditionnelle ligne de bataille et on commence à se rapprocher. Pocock, qui semble parfaitement connaître la composition de la division française, décide de concentrer ses efforts sur le seul véritable vaisseau de guerre, le Zodiaque (74). La canonnade s’engage vers 15 h 00, les Français ouvrant le feu les premiers[7]. Pocock, qui semble déterminé à détruire ou neutraliser le Zodiaque, retient son feu jusqu’à portée de mousquet et concentre ses forces sur le navire-amiral de d’Aché pour obtenir le maximum d’effet. À 16 h 00, le combat est général. Les vaisseaux anglais souffrent beaucoup dans leur mâture du feu des navires de la Compagnie des Indes alors que ces derniers, dont les ponts encombrés de troupes sont balayés par les boulets, essuient de lourdes pertes[7]. Le Zodiaque soutient un combat acharné et finit par repousser les assauts du Yarmouth, ce qui profite au reste de la division qui peut commencer à se dégager. D’Aché ordonne à 5 navires de poursuivre leur route alors qu’il continue à se battre avec les 3 vaisseaux restants. Il décroche ensuite à son tour, mais Pocock engage la poursuite.

C’est alors qu’intervient un coup de théâtre favorable aux Français. On n’est en effet plus très loin de Pondichéry où patrouillent deux unités, le Comte de Provence, gros navire de 74 canons de la Compagnie des Indes, et une frégate de 24 canons, la Diligente[7]. Attirés par l’écho de la bataille, les deux navires font voile vers la canonnade et arrivent au contact du Zodiaque en retraite. L’arrivée du Comte de Provence renverse la situation. D’Aché stoppe la retraite et se remet en position de combat. La belle contenance des deux 74 canons français impressionne les poursuivants. Pocock, dont plusieurs vaisseaux ont beaucoup souffert, juge plus prudent d’en rester là et décroche à son tour[7]. L’Anglais gagne Madras pour réparer ses mâtures, alors que les Français reprennent leur route vers Pondichéry. Sur les 8 navires de la Compagnie des Indes, le Bien-Aimé (58) est le plus endommagé, mais reste autonome et n’a pas besoin d’être pris en remorque. Le vaisseau, cependant, est perdu sur les eaux dangereuses de la côte de Coromandel[8].

Le bilan : une victoire tactique française

Les pertes ne sont connues avec précision que du côté anglais, soit 29 tués et 89 blessés, alors que les Français auraient perdu environ 600 hommes[9]. Chiffre élevé qui mêle les morts et les blessés sans plus de précision, mais dont il faut se contenter faute de mieux, sachant que le combat a été violent et que les navires français étaient fortement chargés de troupes. D’Aché lui-même est sérieusement blessé[10].

Les historiens qui font le bilan de cette bataille concluent généralement sans s’attarder qu’elle est indécise, quand ils n’omettent tout simplement pas d’en parler[11]. Un oubli qui s’explique sans doute par le faible nombre des navires engagés, alors que les grandes escadres — celles qui retiennent l’attention — sont mobilisées de l’autre côté du monde. Pourtant, cette bataille isolée apparaît comme un net succès tactique français si on reprend les objectifs des deux chefs. Pocock avait pour mission d’empêcher le convoi français de passer, d’où sa tentative de détruire le Zodiaque, ce qui aurait immanquablement provoqué la capture des navires chargés de troupes et du nouveau gouverneur, Lally-Tollendal, avant même qu’il ne prenne sa charge. Sans être véritablement une défaite anglaise, c’est donc tout de même un succès français. D’Aché a réussi à faire passer son convoi, lequel aborde Pondichéry le jour même. Les renforts sont débarqués aussitôt, soit sans doute un peu plus de 3 200 hommes si on prend en compte les pertes par maladie (voir plus haut) et les morts de la bataille.

Les conséquences en sont immédiates : Lally-Tollendal, rude combattant qui déteste les Anglais[12], engage aussitôt une offensive qui lui permet de s’emparer du port de Gondelour, le [13], puis de celle du fort Saint-David, au sud de Pondichéry, en juin, et enfin d’Arcate, en octobre[5]. La campagne va ensuite évoluer de façon catastrophique pour les Français, mais ne doit faire oublier que d’Aché a rempli sa mission en repoussant les forces de Pocok dans un engagement très difficile où il n’était absolument pas donné favori. Les deux chefs n’en ont par ailleurs pas terminé puisqu’ils vont se retrouver le 3 août devant Negapatam et une troisième fois, le dans les eaux de Pondichéry.

Les navires engagés

|

|

Notes

- Archives Nationales, Série Colonies C4 « Résumé du combat du 29 avril 1758 fait par Monsieur le Comte d'Arché. »

- Villiers et Duteil 1997, p. 105.

- Vergé-Franceschi 2002, p. 1326.

- La Marine royale dispose d’à peu près 60 vaisseaux de ligne alors que la Royal Navy en aligne plus de 120 en 1754. Information tirée de l’article Histoire de la marine française. Rappelons, pour élargir le contexte que le conflit a été préparé et déclenché par l’Angleterre qui a attaqué sans déclaration de guerre en 1755 les navires civils et militaires français dans l’Atlantique. Antoine 1993, p. 671.

- Zysberg 2002, p. 273.

- La division fait relâche pendant six semaines à Rio de Janeiro (Vergé-Franceschi 2002, p. 1326).

- Castex 2004, p. 265.

- Le Moing 2011, p. 310.

- Chiffres donnés par l’article en anglais sur la bataille, mais sans citer hélas de source précise.

- Taillemite 2002, p. 8.

- André Zysberg mentionne à peine le combat sans plus de détails (Zysberg 2002, p. 273). Patrick Villiers est un peu plus précis et donne comme résultat le départ de Pocock (Villiers et Duteil 1997, p. 105). On ne trouve aucun article spécifique dans le Dictionnaire d’Histoire Maritime (Vergé-Franceschi 2002)). Le récit le plus complet du combat dans un ouvrage récent est fourni par Castex 2004, p. 256. C’est cet ouvrage qui est utilisé ici pour suivre les péripéties de l’engagement, mais il faut le compléter par une mise en contexte et une analyse des conséquences qui font largement défaut au travail de Jean-Claude Castex.

- Il est d’origine irlandaise et a servi le prétendant Charles Édouard Stuart.

- Soit moins d’une semaine après le débarquement… André Zysberg, op. cit., p. 273.

- Composition de la division donnée par Jean-Claude Castex. Ce dernier parle d’abord de « navires plus petits » pour les deux unités dont il ne précise pas l’armement, d’où l’hypothèse de frégates, puis parle de « transports de troupe », d’où la dernière hypothèse de vaisseaux de guerre armés en flûte, c’est-à-dire n’embarquant qu’une partie de leur artillerie pour laisser la place aux soldats et au matériel. op. cit., p. 265.

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Michel Antoine, Louis XV, Paris, éditions Hachette, coll. « collection Pluriel » (no 8571), , 17e éd. (1re éd. 1989), 1053 p. (ISBN 2-01-278860-2).

- Michel Vergé-Franceschi, La Marine française au XVIIIe siècle : guerres, administration, exploration, Paris, SEDES, coll. « Regards sur l’histoire », , 451 p. (ISBN 2-7181-9503-7).

- Michel Vergé-Franceschi (dir.), Dictionnaire d’Histoire maritime, éditions Robert Laffont, coll. « Bouquins », , 1508 p. (ISBN 2-221-08751-8 et 2-221-09744-0).

- Jean Meyer et Martine Acerra, Histoire de la marine française : des origines à nos jours, Rennes, Ouest-France, , 427 p. [détail de l’édition] (ISBN 2-7373-1129-2, BNF 35734655).

- Rémi Monaque, Une histoire de la marine de guerre française, Paris, éditions Perrin, , 526 p. (ISBN 978-2-262-03715-4)

- Étienne Taillemite, Dictionnaire des marins français, Paris, Tallandier, coll. « Dictionnaires », , 537 p. [détail de l’édition] (ISBN 978-2847340082).

- Jean Meyer et Jean Béranger, La France dans le monde au XVIIIe siècle, éditions Sedes, .

- André Zysberg, Nouvelle Histoire de la France moderne, t. 5 : La monarchie des Lumières, 1715-1786, Point Seuil, .

- Patrick Villiers et Jean-Pierre Duteil, L’Europe, la mer et les colonies XVIIe-XVIIIe siècle, Hachette supérieur, coll. « Carré Histoire », .

- Lucien Bély, Les relations internationales en Europe, XVIIe-XVIIIe siècle, Presses universitaires de France, coll. « Thémis », .

- Guy Le Moing, Les 600 plus grandes batailles navales de l’Histoire, Rennes, Marines Éditions, , 620 p. (ISBN 978-2-35743-077-8).

- Jean-Claude Castex, Dictionnaire des batailles navales franco-anglaises, Laval (Canada), éditions Presses Université de Laval, (lire en ligne).

- Onésime Troude, Batailles navales de la France, t. 1, Paris, Challamel aîné, 1867-1868, 453 p. (lire en ligne)

- Georges Lacour-Gayet, La Marine militaire de la France sous le règne de Louis XV, Honoré Champion éditeur, (lire en ligne).

- Olivier Le Gouic, L'escadre du comte d'Aché, mémoire de maîtrise (dir. C. Nières), université Rennes 2, 1990, 236 p.