Angevin (cheval)

L'Angevin forme une ancienne population de petits chevaux rustiques de robe baie, élevée près d'Angers en France. Sous l'influence de l'administration des haras nationaux, la race est croisée avec le Pur-sang, prend de la taille et devient un cheval de selle demi-sang réputé pour son usage militaire, également connu sous le nom de demi-sang d'Angers, particulièrement au cours du XIXe siècle, de 1833 à 1850.

|

Angevin

| |

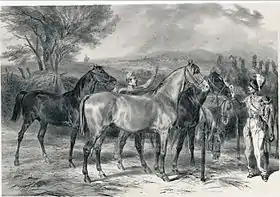

Gravure du cheval Angevin dans l'Atlas statistique de la production de chevaux en France, 1850. | |

| Région d’origine | |

|---|---|

| Région | Angers, |

| Caractéristiques | |

| Morphologie | Cheval de selle |

| Taille | 1,49 m à 1,57 m |

| Robe | Bai |

| Tête | Forte et bien attachée |

| Pieds | Sûrs |

| Caractère | Robuste, facile et doux |

| Autre | |

| Utilisation | Cavalerie, chasse à courre, course et agriculture |

L'élevage de ce cheval accompagne la forte demande des remontes militaires en région angevine, mais la concurrence des chevaux Vendéens et Anglo-normands, tout comme l'arrivée de l'automobile, fait entrer cet élevage en crise au début du XXe siècle. La disparition de la cavalerie militaire et l'orientation de toutes les populations régionales de chevaux de service vers le sport entraînent l'inclusion des chevaux Angevins dans la race nationale du Selle français, en 1958.

Histoire

L'histoire du cheval Angevin peut être mise en parallèle avec celle de nombreuses populations chevalines régionales durant le XIXe siècle, époque où des programmes de zootechnie transforment les chevaux autochtones des provinces françaises en introduisant des étalons étrangers via les haras nationaux français, afin de créer de nouvelles races destinées à l'armée. Le cheval arabe et le Pur-sang sont considérés comme des améliorateurs. Ce type de croisement, à savoir une jument autochtone, à orientation carrossière ou militaire[1], et un étalon Pur-sang, est reconnu en 1914 sous le nom de « demi-sang ». On trouve des chevaux « demi-sang » dans de nombreuses régions françaises, régions dont ils tirent généralement leur nom[2].

Le statut de race « a été, et est encore discuté » aux chevaux Angevins[3], qui doivent leur nom à leur principale région d'élevage, autour d'Angers[4]. Depuis leur fusion avec le Selle français en 1958, et en l'absence de l'établissement d'un stud-book, il n'est désormais plus possible de trouver des chevaux de ce type.

Origines

D'après Eugène Gayot, avant 1812, la notion de « cheval Angevin » est absente, et les chevaux de la région ne portent pas de nom particulier[5]. Il existe toutefois une source de 1783 pour parler de la foire d'Angers « où se vendent les chevaux Angevins »[6]. Avant 1789, il n'y a pas plus d'une trentaine d'étalons dans tout l'Anjou, et en 1804, après les guerres révolutionnaires, seuls quatre étalons peuvent être rassemblés à Angers. L'administration des haras y établit un dépôt et le nombre d'étalons stationnés croît dès lors régulièrement[7].

Les chevaux autochtones de l'angevin avant les croisements

Avant les croisements avec des chevaux de sang, les chevaux Angevins sont « petits, faibles et mal construits »[8], ils vivent toute l'année sur de pauvres pâtures ou des terrains communaux, se reproduisent au hasard et sans contrôle avec de jeunes étalons castrés à deux ou trois ans[9], sont très rustiques et ne coûtent presque rien à entretenir. Les agriculteurs les mettent au travail et ne leur donnent pas d'autre nourriture que celle qu'ils peuvent glaner dans les marais ou les pâtis, pâtures et prairies artificielles sont rares. Ils les prennent le matin pour faire le travail, et les reconduisent le soir[10] - [11]. Un propriétaire parle en 1810 de « mauvaise race » dans la vallée de l’Authion, ajoutant que « l’on voit jusqu’à 8 chevaux employés dans des terres légères, où deux chevaux de Brie, ou de Beauce, avec un seul laboureur, feraient le double travail », mais reconnaît que le faible coût de revient et la robustesse de ces chevaux conviennent aux cultivateurs[12].

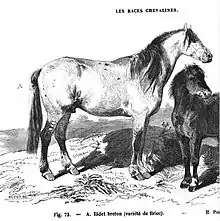

En 1814, ils sont vendus, à l'âge de 2 ans, 180 francs maximum au Lion-d’Angers, à Briollay et à Châteauneuf. Leur prix peine à atteindre les 72 francs à l’ouest[13]. Des chevaux de trait réputés sont importés de Bretagne et de Normandie[8].

Marché du cheval de cavalerie

L'industrie chevaline s'implante dans les départements qui constituent l'ancien comté du Maine et l'Anjou, depuis une époque qui ne remonte pas au-delà de 1830, et de telle façon qu'elle alimente en chevaux de cavalerie légère et surtout de cavalerie de ligne le dépôt de remonte d'Angers[14]. Après la Révolution française, cet élevage se met en place près de Segré[15], D'après l'hippologue Eugène Gayot, « de 1812 à 1850, c'est-à-dire en moins de quarante ans, la population de chevaux a presque doublé » dans l'Anjou, passant de 25 000 têtes à plus de 48 000[5]. Le dépôt de chevaux militaire d'Angers est créé en 1841, il achète des animaux de selle à un prix avantageux, pour toutes les armes et surtout pour la cavalerie légère, l'artillerie et la ligne[16]. Le succès de l'élevage du cheval Angevin est attribué, d'une part, aux qualités du climat tempéré en Anjou, d'autre part, à l'influence positive des croisements effectués avec le Pur-sang sous la houlette de l'administration des haras nationaux[17]. Une raison invoquée par le Journal des haras est le développement des courses de chevaux Pur Sang en Anjou sur la même période, des juments poulinières sont alors importées[18].

Les progrès de l'agriculture permettent aux paysans de se procurer plus facilement du fourrage, l'assèchement des marais entraîne la récupération de terrains pour mettre des chevaux en pâture[16]. Pour l'École Impériale Vétérinaire de Toulouse, l'administration des haras n'agit cependant ni dans l’intérêt des éleveurs de chevaux, ni dans celui des chevaux eux-mêmes. En poussant les plus pauvres paysans d'Anjou, qui possèdent des juments défectueuses, à accepter la saillie par un étalon Pur-sang, les haras nationaux provoquent la naissance de poulains chétifs que l'éleveur paysan ne peut pas nourrir[19].

L'élevage du cheval Angevin, très actif près du Lion-d’Angers, entre en crise au début du XXe siècle en raison de la concurrence de la Normandie et de la Vendée, qui produisent des chevaux de selle militaires, mais aussi de l'arrivée de l'automobile, qui remplace peu à peu les chevaux de luxe des riches propriétaires[15]. Le préfet du département conseille l’élevage du cheval de trait[20]. Le nombre de chevaux en Maine-et-Loire continue à augmenter jusqu'à l'arrivée de la Première Guerre mondiale, qui provoque un recul général des effectifs d'animaux d'élevage[21].

Croisements

« Aux environs d'Angers, l'espèce [chevaline] est brillante, forte, vigoureuse; on y fait des chevaux de maître; on y vend beaucoup de produits propres à la remonte des officiers de l'armée ; les gendarmes du département y achètent leurs chevaux. C'est là surtout, et cela devait être, que s'est fait largement sentir l'influence bienfaisante du dépôt d'étalons d'Angers, autour duquel se sont groupés les grands éleveurs et les riches amateurs. »

— Comte Achille de Montendre, Des institutions hippiques et de l'élève du cheval dans les principaux États de l'Europe[22].

Les premiers croisements entre le cheval autochtone de la région angevine et les étalons de Pur-sang remontent aux années 1807 à 1815, lorsque le château de Craon est confié à l'administration des haras[23]. Le but est d'obtenir des animaux plus grands, mais toujours compacts et solides[24]. Depuis 1806, 220 étalons, dont 22 Arabes ou Pur-sangs, se sont succédé dans le pays, ont fait la monte dans la circonscription des haras d'Angers, et donné les produits qui ont fondé les chevaux Angevins[7].

En 1840, il « serait fort difficile encore d'assigner aux chevaux Angevins des caractères particuliers et fixes » : « produits industriels » et résultats de sangs mêlés, de croisements renouvelés, « on ne reconnaît plus le cheval d'autrefois », il y a « rénovation complète de l'espèce », ressemblant de plus ou moins loin au Pur-sang[14] - [25]. L'influence des étalons royaux est visible, en particulier ceux stationnés à Angers. Les érudits de l'époque leur attribuent les changements physiques positifs observés chez le cheval Angevin[26] - [27], et l'administration des haras s'attribue la création du « cheval Angevin »[14], particulièrement développé entre 1833 et 1850[28].

À Beaupreau et Segré, ces chevaux sont pour le plus grand nombre le résultat des Pur-sangs et Anglo-normands du haras, avec les petites races du pays ou avec d'assez fortes juments bretonnes[10] - [29]. En 1852, Eugène Gayot remarque « chez une grande partie de la population équestre angevine des caractères particuliers » qui « la montrent comme une famille à part, comme un groupe assez important par le mérite et par le nombre, pour prendre rang désormais parmi les productions les plus utiles de l'espèce », bien que les chevaux manquent encore un peu d'homogénéité[5]. Alexandre-Bernard Vallon et André Sanson les décrivent comme « une espèce métis » proche du type anglo-normand[30] - [31] - [25].

Le cheval de travail des paysans est, en revanche, croisé avec des Bretons et des Percherons. En 1928, les Percherons sont en tête des races équines de Maine-et-Loire, au détriment des bœufs qui, d'animaux de traction, deviennent des animaux de rente dans tout l’Ouest de la France[32].

Mode d'élevage

L'administration des haras reproche à l'élevage paysan le manque de soins accordés aux animaux[33], et le fait que ces derniers travaillent les mois d'été sans être nourris d'avoine[34]. La plupart des éleveurs enferment les chevaux, en hiver, dans des écuries basses, chaudes et humides, où l'air et la lumière pénètrent difficilement. Le pansage est à peu près inconnu. Les chevaux restent dans les prés, les marais et les jachères, jusqu'au moment où les neiges ou les inondations obligent à les retirer, et n'y reçoivent pas d'autre nourriture que celle qu'ils trouvent. Ces conditions hygiéniques nuisent à leur développement physique, mais elles les rendent dociles, doux, sobres et rustiques ; ceux qui réunissent les conditions nécessaires pour entrer dans l'armée s'acclimatent facilement et promptement dans les corps, ils y font un bon service[16] - [35].

La nature marécageuse et humide du sol de Maine-et-Loire, qui donne du foin mou et de mauvaise qualité, nuit à l'élevage du cheval[36]. Dans l'ouest, le sol argileux et acide ne permet pas de faire pousser des céréales, c'est pourquoi 10 à 20 % des surfaces agricoles servent à l'alimentation animale, contre 5 à 10 % dans l'est du département[37]. Seules les vallées du Segréen fournissent des chevaux de qualité[38] - [39]. L’amélioration de l’alimentation donnée aux chevaux se traduit par de bons résultats physiques[32], au cours du XIXe siècle, les prairies artificielles, les cultures fourragères et le chaulage se développent : en ajoutant de la chaux, l’acidité du sol diminue et l'apport de calcium améliore les cultures à destination des animaux d'élevage[40].

Disparition

Au XXe siècle en France, les corps de cavalerie, les chevaux de train et d'artillerie deviennent obsolètes durant la Première Guerre mondiale, et cessent définitivement d'être achetés et employés à cet usage après la Seconde. Parallèlement, les populations locales de chevaux militaires, dont les effectifs baissent sur cette même période, commencent à être montées pour le sport et les loisirs. Il devient alors nécessaire de créer une race chevaline de sport nationale[41]. En 1958, la création du « Selle français » est officialisée, regroupant tous les anciens chevaux demi-sang régionaux d'origines connues, y compris les Angevins. Les premiers Selles français sont peu homogènes[2], mais offrent une grande diversité génétique, complétée par de nouveaux croisements avec des Pur-sangs, Anglo-arabes et Trotteurs français[41].

Description

La « petite race Angevine » mesure de 1,40 m à 1,48 m, mais « a gagné en taille avec le temps »[42]. D'après Eugène Gayot, la taille du cheval Angevin de son époque va « de celle du cheval de cavalerie légère à celle du cheval de cavalerie de ligne »[5], le comte de Montendre évoquant, plus précisément, une hauteur de 1,49 m à 1,57 m en 1840[17]. En 1861, il possède entre 50 % et 75 % de sang Pur-sang, « sans jamais descendre au-dessous, sans aller souvent au-delà »[5]. Ses allures sont bonnes, vives, allongées et régulières, du fait de ses origines, c'est un cheval relativement rapide[17] - [5], qui « ne manque pas de distinction »[43]. Sa robe est généralement baie[42].

Tête

La tête est un peu forte, mais dotée de grands yeux vifs placés bas, d'oreilles bien placées et bien taillées[42], très expressive et bien proportionnée, elle a du caractère, est bien portée et se distingue aussi par une bonne attache[5] - [17] - [44].

Avant-main, corps et arrière-main

Son corps est bien tourné, ample, près de terre. L'encolure est courte, droite et sèche, avec un garrot peu sorti, sec et bien fait[5] - [17] - [42]. Le poitrail est recherché ouvert, mais tend à être étroit chez certains chevaux trop proches du Pur Sang[45]. L'épaule est bien proportionnée, musclée, assez longue et oblique. L'angle scapulo-huméral est bien marqué, dos, reins et lombes courts et soutenus sont bien faits, le flanc est étroit, la côte ronde est assez bien contournée, parfois un peu plate mais bien descendue. Le ventre est développé, arrondi, la croupe, horizontale, est bien nourrie et la hanche quelquefois un peu cornue. La queue est bien attachée, portée avec une certaine élégance[5] - [17] - [42] - [45].

Membres

Les membres sont secs et nerveux, les jarrets, plats, sont bien faits et bien évidés, exempts de tares même s'ils tendent à être clos. Quelquefois un peu panards[42], les membres restent nets et parfaitement appuyés sur le sol. Les cuisses sont « bien gigottées », il y a beaucoup de jeu dans toutes les articulations, la corne du pied est bonne et le pied lui-même est bien fait, très sûr[5] - [17] - [42].

Tempérament et entretien

« On peut dire que le cheval Angevin est à peu près un produit brut de la nature ; il a seulement l'avantage, sur les produits presque sauvages, d'être plus doux, plus soumis qu'eux. L'abord de l'homme ne l'effraye pas, il est facile à monter et à dresser, et cela sans doute parce qu'il y a été habitué de bonne heure »

— Académie d'agriculture de France, Mémoires[33]

C'est un cheval « remarquable par sa sobriété, son fond, son énergie et sa sûreté dans la marche »[42], doué d'une grande force et de beaucoup de souplesse, il est solide, son moral est sûr et sa vue excellente. De tempérament robuste, il ne craint pas la fatigue car sa constitution est difficile à ébranler[43]. Les marchands disaient jadis que ce cheval « a de la cervelle » pour souligner ces qualités[42]. Il relie Angers à Saumur, aller et retour, le même jour, ce qui représente 96 kilomètres. Le soir, après son parcours, il tire au râtelier et peut repartir le lendemain[46].

Les auteurs ne s'accordent pas sur le caractère des chevaux Angevins, certains évoquant un « naturel facile et doux »[5], d'autres un tempérament sanguin et nerveux[42] - [43]. L'Angevin n'a peur de rien, porte bien son cavalier et franchit volontiers les obstacles, qualités essentielles à un animal de guerre[5] - [17] - [27].

Utilisations

Le cheval Angevin est réputé pour posséder « les qualités essentielles du bon cheval de service et du bon cheval de troupe »[5], son usage est surtout militaire[30] - [31], et il a toujours été bien noté par le ministère de la guerre[46]. En 1840, les régiments de troupes à cheval « connaissent parfaitement la valeur du cheval Angevin ; des régiments entiers s'y sont quelquefois remontés, et toujours à leur satisfaction ». Quelques années après le rétablissement des haras nationaux en France, et par conséquent du dépôt d'étalons d'Angers, le 26e régiment de chasseurs à cheval, dont le dépôt est alors à Saumur, s'approprie 250 jeunes chevaux nés en Anjou. En 1823, un autre régiment de chasseurs se remonte à Angers avec ces chevaux avant de passer en Espagne, et tous ces jeunes animaux auraient « parfaitement résisté aux influences morbides qui ont rendu cette campagne si désastreuse »[47] - [48]. Les meilleurs chevaux du dépôt de remonte de Saint-Maixent proviendraient du département de Maine-et-Loire[49], ces chevaux de troupe sont conduits au dépôt de Saint-Maixent lorsqu'ils ne peuvent être livrés au dépôt d'Alençon[50].

Ils ont aussi été employés aux courses et à la chasse à courre[51] :

« Que ne pouvons-nous ici relater les hauts faits d'un très-grand nombre de chevaux Angevins, infatigables haquenées, chevaux de fer qu'on lance sans préparation, un jour de chasse, au triple galop, à travers champs, sur des terres de toute nature, Coupées par des fossés, des haies rives ou des talus; que l'on tient ainsi sans boire ni manger des journées entières ? »

— Société industrielle et agricole d'Angers et du département de Maine-et-Loire, Bulletin[51]

Enfin, ils ont servi l'agriculture, il est en effet fréquent, au début du XIXe siècle, d'atteler deux chevaux devant les bœufs de labour afin d'accélérer leur pas. Dans le saumurois et à l'est d'Angers, les chevaux sont également bâtés[52].

Diffusion de l'élevage

L'Angevin est, comme l'indique son nom, une population chevaline principalement élevée au XIXe siècle autour d'Angers, où sont stationnés les étalons utilisés en croisement, mais aussi dans la Sarthe, la Mayenne et la Touraine[4]. Le Maine-et-Loire est son pays de production plutôt que d'élevage[30] - [31]. Les éleveurs vendent leurs poulains, dès l'âge de dix-huit mois à deux ans, à des marchands qui les conduisent ensuite en Touraine, en Limousin, en Auvergne et en Normandie. Le peu de chevaux qu'ils élèvent sont livrés au commerce ou à la remonte militaire, lorsqu'ils ont atteint leur quatrième année[16]. Il arrive que les chevaux Angevins élevés en Normandie soient ensuite vendus comme des chevaux Anglo-normands[7] - [8].

L'un des points de l'Anjou qui élève des chevaux militaires Angevins est l'arrondissement de Segré, qui exporte les chevaux mâles à deux ans et exploite les femelles au labour[53], un autre est le Craonnais ; ils ont toujours fourni ces chevaux à l’armée pour les hussards, les chasseurs et les dragons. L'arrondissement de Baugé est également connu par la production de ces animaux[54]. Le comte Achille de Montendre cite parmi les élevages remarquables ceux « de Belle-Poule, du Mas, de l’École royale de cavalerie, de Baracé, de Serrant, de la Ronde, de la Poindasserie, de Danne et de la Bellière »[43]. Les arrondissements qui font les meilleurs chevaux sont ceux de Beaupréau, de Segré, d'Angers et de Baugé d'après Alexandre-Bernard Vallon[31]. L'arrondissement de Saumur n'en produit presque pas. À Beaupréau et à Segré, les chevaux ont « du fini, de la distinction, du cachet »[10].

Cheval Angevin dans la culture

Contrairement aux provinces voisines, où le cheval apparaît régulièrement dans l'héraldique, l'Anjou « semble avoir boudé les figures hippiques tout en reconnaissant leur valeur authentique ». Il n'existe que deux blasons avec des molettes, composés selon l'art orthodoxe, pour évoquer l'univers du cheval[55].

Annexes

Articles connexes

Notes et références

- « Selle français », sur Haras nationaux (consulté le )

- Lætitia Bataille, Races équines de France, France Agricole Éditions, , 286 p. (ISBN 9782855571546, lire en ligne), p. 110

- Charles Mazier le Roy, Une ferme en Vendée angevine, Pedone, , p. 18

- Magne 1857, p. 323

- Moll et Gayot 1861, p. 485

- Charles-Joseph Panckoucke, Encyclopédie méthodique: Commerce, vol. 2, partie 1 de Encyclopédie méthodique, Paris, chez Panckoucke, (lire en ligne)

- Société Académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, Mémoires et procès-verbaux, librairie Dehache, (lire en ligne), p. 137

- Brouard 2008, p. 37

- Arch. dép. Maine-et-Loire, État de l’agriculture dans le Baugeois, 1814, Récolte des fourrages, arrondissement de Segré, 1834, Enquête sur les chevaux, 1833, Enquête du Premier Empire sur les chevaux du Baugeois, cités par Brouard 2008, p. 37

- École Impériale Vétérinaire de Toulouse 1853, p. 428

- Brouard 2008, p. 16.

- Lettre de Bertrand de Narcé de Brain-sur-l’Authion, 1810, cité par Brouard 2008, p. 37

- Statistique de 1814, Ministère de l’Instruction publique, 1914, cité par Brouard 2008, p. 37

- Pierre Joigneaux, Le livre de la ferme et des maisons de campagne, vol. 1, V. Masson et fils, , 2e éd. (lire en ligne), p. 510

- Brouard 2008, p. 55

- de Soland 1868, p. 73

- de Montendre (Comte) 1840, p. 226

- Journal des haras, chasses, et courses de chevaux, des progrès des sciences zooïatriques et de médecine comparée, vol. 7, Parent, (lire en ligne), p. 290-291

- École Impériale Vétérinaire de Toulouse 1853, p. 427

- Dépôts d’étalons, Rapport du préfet, 1908, cité par Brouard 2008, p. 55

- Brouard 2008, p. 39.

- de Montendre (Comte) 1840, p. 230.

- Michel Denis, Les royalistes de la Mayenne et le monde moderne (XIXe-XXe siècles), vol. 6 de Publications de l'Université de Haute Bretagne, C. Klincksieck, , p. 11

- Département de l'agriculture de la province de Québec, Le journal d'agriculture illustré, vol. 12 à 15, Département de l'agriculture, , p. 84

- Sanson 1867, p. 111

- de Montendre (Comte) 1840, p. 225

- Études sur les chevaux français et sur L’amélioration des races communes, imprimerie AD Moureau, (lire en ligne), p. 92-93

- Louis Alexandre Foucher de Careil (comte), La Liberté des haras et la crise chevaline en 1864, E. Dentu, (lire en ligne), p. 17

- J. Jacoulet et Claude Chomel, Traité d'Hippologie, vol. 2, S. Milon fils, , p. 550

- de Soland 1868, p. 72

- Vallon 1863, p. 526

- Brouard 2008, p. 41

- Académie d'agriculture de France 1853, p. 344

- Académie d'agriculture de France 1853, p. 345

- Vallon 1863, p. 527

- Société académique de Nantes et du département de la Loire-Inférieure, Annales, vol. 9, (lire en ligne), p. 354

- Brouard 2008, p. 10.

- Arch. dép. Maine-et-Loire, État de l’agriculture, arrondissement de Baugé, , cité par Brouard 2008, p. 37

- Giraud, 1862, p. 35 et 60, cité par Brouard 2008, p. 41

- Brouard 2008, p. 48

- « La race selle français », ANSF (consulté le )

- École Impériale Vétérinaire de Toulouse 1853, p. 422

- de Montendre (Comte) 1840, p. 229

- Service des Études Techniques, Notice sur le commerce des produits agricoles, vol. 1 à 2, Impr. Nationale, , p. 315

- Magne 1857, p. 324

- École Impériale Vétérinaire de Toulouse 1853, p. 426

- de Montendre (Comte) 1840, p. 224

- Société Académique du Puy-en-Velay et de la Haute-Loire, Mémoires et procès-verbaux, librairie Dehache, (lire en ligne), p. 138

- de Montendre (Comte) 1840, p. 224-225

- Académie vétérinaire de France et École nationale vétérinaire d'Alfort, Recueil de médecine vétérinaire, vol. 7, Vigot Éditions, (lire en ligne), p. 393

- Société industrielle et agricole d'Angers et du département de Maine-et-Loire, Bulletin, vol. 10 à 12, (lire en ligne), p. 404-405

- Brouard 2008, p. 13.

- Brouard 2008, p. 9.

- Brouard 2008, p. 4.

- Philippe Lamarque, La Figure héraldique du cheval, éditions Cheminements, coll. « Hermine », (ISBN 2844780768 et 9782844780768, lire en ligne), p. 133

Sources d'époque

- Achille de Montendre (Comte), Des institutions hippiques et de l'élève du cheval dans les principaux États de l'Europe: ouvrage composé d'après des documents officiels, des écrits publiés en Allemagne, en Angleterre et en France et des observations faites sur les lieux à différentes époques, vol. 2, Bureau du Journal des haras, (lire en ligne).

- Académie d'agriculture de France, Mémoires d'agriculture, d'économie rurale et domestique, Librairie Bouchard-Huzard, (lire en ligne).

- École Impériale Vétérinaire de Toulouse, Journal des Vétérinaires du Midi, École Impériale Vétérinaire de Toulouse, (lire en ligne).

- Jean Henri Magne, Hygiène vétérinaire appliquée : Étude de nos races d'animaux domestiques et des moyens de les améliorer, vol. 1, Labe, (lire en ligne)

- Louis Moll et Eugène Nicolas Gayot, La connaissance générale du cheval : études de zootechnie pratique, avec un atlas de 160 pages et de 103 figures, Didot, , 722 p. (lire en ligne).

- Alexandre-Bernard Vallon, Cours d'hippologie à l'usage de MM. les officiers de l'armée..., vol. 2, Saumur, Javaud, (lire en ligne).

- André Sanson, Applications de la zootechnie, vol. 3 de Économie du bétail, Librairie agricole de la maison rustique, .

- Aimé de Soland, Étude sur les animaux de l'Anjou, P. Lachèse, , 87 p. (lire en ligne).

- Jean Augustin Barral et Henry Sagnier, Dictionnaire d'agriculture, encyclopédie agricole complète, vol. 1, Hachette,

- Alfred Gallier, Le cheval de demi-sang, races françaises, Laveur, , 332 p. (lire en ligne)

Études

- Jacqueline Dubreuil, Économie rurale de l’Anjou, Angers, Imprimerie rurale de l’Anjou, , 247 p.

- Emmanuel Brouard, « L'élevage dans le Maine-et-Loire au XIXe siècle », Histoire & Sociétés Rurales, vol. 29, , p. 95-131 (lire en ligne)