Vol Air France 447

L'accident du vol Air France 447 (AF447/AFR447), aussi appelé crash du Rio-Paris, a lieu le quand l'Airbus A330-200 assurant le vol entre Rio de Janeiro et Paris s'abîme dans l'océan Atlantique, entraînant la mort des 228 personnes à bord. C'est l'accident le plus meurtrier de l'histoire d'Air France[1].

| Vol Air France 447 | |||

L'avion impliqué (F-GZCP) en mars 2007, qui s'abîmera en mer deux ans plus tard. | |||

| Caractéristiques de l'accident | |||

|---|---|---|---|

| Date | |||

| Type | Décrochage en croisière à haute altitude | ||

| Causes | Réactions inappropriées à la suite du givrage des sondes Pitot | ||

| Site | Dans l'océan Atlantique, entre le Brésil et l'Afrique | ||

| Coordonnées | 3° 03′ 57″ nord, 30° 33′ 42″ ouest | ||

| Site web | BEA Association de victimes |

||

| Caractéristiques de l'appareil | |||

| Type d'appareil | Airbus A330-203 | ||

| Compagnie | Air France | ||

| No d'identification | Numéro : 660Immatriculation : F-GZCP | ||

| Lieu d'origine | Aéroport international de Rio de Janeiro/Galeão, Rio de Janeiro, | ||

| Lieu de destination | Aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, Roissy-en-France, | ||

| Phase | Croisière | ||

| Passagers | 216 | ||

| Équipage | 12 | ||

| Morts | 228 (tous) | ||

| Blessés | 0 | ||

| Survivants | 0 | ||

| Géolocalisation sur la carte : Océan Atlantique

| |||

L'accident a lieu en vol de croisière à haute altitude (niveau de vol 350, environ 10 700 m), à la traversée de la zone de convergence intertropicale (ZCIT). Sous l'effet d'un violent orage, le givrage des sondes Pitot provoque la perte momentanée des indications de la vitesse air (l'obstruction pouvant aussi affecter les prises de pression statique et provoquer ainsi une indication d'altitude erronée) et la désactivation du pilote automatique. Les réactions inappropriées des pilotes entraînent le décrochage de l'avion qui, faute de prise de conscience de l'origine du problème, se poursuit jusqu'à l'impact.

Le , le tribunal correctionnel de Paris relaxe Air France et Airbus, qui étaient poursuivis pour homicide involontaire[2]. Dix jours après, le parquet général de Paris fait appel de cette décision[3].

Déroulement des faits

Contexte

Le vol AF447 est un vol régulier[4] assuré par la compagnie Air France entre l'aéroport international Antônio Carlos Jobim de Rio de Janeiro et l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle en région parisienne. Le vol du est assuré par un Airbus A330-200, immatriculé F-GZCP, mis en service le [5]. Il transporte 228 personnes, dont 12 membres d’équipage[6].

| |

Plan de vol approximatif du vol AF 447. La ligne rouge continue montre la route prise. Les pointillés indiquent le trajet prévu, d'après la position de la dernière transmission reçue. Toutes les heures sont en UTC. |

L’avion décolle de l’aéroport international Antônio Carlos Jobim de Rio de Janeiro à 22 h 29 UTC[7] pour une arrivée prévue à 9 h 3 UTC à Roissy[8].

Il disparaît au-dessus de l'océan Atlantique le . Les organismes du contrôle aérien n’ont plus reçu de nouvelles de l’avion après 1 h 35 min 53 s UTC[7], heure à laquelle l’équipage de l’Airbus établit son dernier contact avec le centre de contrôle de Recife (Brésil), disant se trouver au point tournant INTOL (1° 21′ 39″ S, 32° 49′ 53″ O), soit à 565 km de Natal au Brésil.

Après cet ultime contact, seuls des messages automatiques de maintenance sont transmis par l’avion via satellite.

Conditions météorologiques

Le rapport final du BEA mentionne la présence de « tours convectives actives à l'altitude de vol de l'avion, confirmant la forte probabilité d’une turbulence marquée au sein de l’amas convectif traversé par la trajectoire du vol AF 447 »[9].

La majorité des autres avions ayant fréquenté la zone dans le même sens ou dans le sens contraire font un détour conséquent pour éviter une zone fortement perturbée. Le vol AF 447 fait également un détour, plus limité, en altérant son cap de 15 degrés vers la gauche, environ deux minutes avant l'incident ayant provoqué la formation de cristaux de glace sur les sondes de mesure de vitesse (sondes Pitot) considéré comme point de départ de l'accident[10].

Dernières minutes de vol

L'équipage du vol 447 comprend trois pilotes : le commandant de bord et deux copilotes. Quelques minutes avant le crash, le commandant de bord est remplacé par le copilote de renfort. Le commandant de bord quitte le cockpit pour aller se reposer en cabine de repos. Le second copilote, le plus jeune (trente-deux ans), avait les commandes (pilote en fonction : PF). Il devient, du fait de ce statut et de l'absence du commandant dans la cabine de pilotage, le responsable du vol. En effet, bien que ce point n'ait pas été explicitement défini par le commandant avant son départ en repos, les règles disposent qu'en l'absence du commandant, « le PF est dépositaire de l'autorité du commandant ».

L'avion est sous pilotage automatique, en IFR [Instrument Flight Rules] de nuit et dans une couche nuageuse, au niveau de vol 350 (35 000 pieds soit environ 10 600 mètres) quand il entre dans la zone de convergence intertropicale où se trouve un système convectif de méso-échelle avec des cumulonimbus s'élevant jusqu'à 50 000 pieds (15 km)[11] - [12] - [13] - [14].

Les pilotes s'attendaient à des turbulences et appliquent une stratégie d'évitement : ils surveillent le radar et, suivant la suggestion du PNF, le PF modifie légèrement la trajectoire vers la gauche ; le personnel navigant commercial est informé de la situation.

À 2 h 10 min 5 s (UTC), le pilotage automatique et l'auto-manette se désengagent en raison de ce givrage des trois sondes Pitot : la présence de glace les obstrue et entraîne une modification brutale des vitesses indiquées, l'écart entre les indications des différentes sondes provoquant le désengagement des automatismes. La vitesse affichée côté gauche reste erronée pendant 29 s (ce qui pourrait expliquer que le PF ait cabré nettement pour éviter une survitesse) ; l'indication en place droite n'était pas enregistrée, mais divers recoupements permettent de dire que le Pitot 2 a givré pendant 41 s. La troisième sonde est restée givrée pendant près d'une minute. Le PNF ayant sélectionné cette sonde de secours sur l'indicateur de vitesse droit, les deux indications de vitesse redeviennent fonctionnelles une minute après le début de l'incident.

L'altitude indiquée chute de 300 ft (soit moins de cent mètres) et sans vitesse air, les calculateurs ne corrigent plus l'erreur d'altitude causée par les effets de la vitesse sur la mesure de pression statique.

Le copilote en fonction annonce « J'ai les commandes » : il agit sur le mini-manche en donnant des ordres à cabrer tout en contrant un roulis important.

À 2 h 10 min 10 s (UTC), l'alarme de décrochage « Stall stall stall » retentit pendant 3 s (à cet instant précis, l'alarme indique seulement une « approche du décrochage » : celui-ci intervient quarante-quatre secondes plus tard). À 2 h 10 min 11 s (UTC), le PNF (copilote) manifeste son incompréhension « Qu'est-ce que c'est que ça ? » sans que cette question ne suscite une réaction du PF, du moins d'après les données du CVR (cockpit voice recorder). À 2 h 10 min 14 s (UTC), le PF indique : « On n'a pas une bonne annonce… de vitesse » alors que l'alarme de décrochage « Stall, stall, stall » retentit à nouveau.

Le vol est turbulent, et les actions sur le manche sont relativement importantes notamment vers l'arrière (action à cabrer). L'alarme de décrochage se déclenche. L'appareil prend de l'altitude et atteint 37 924 pieds (environ 11 560 mètres[15]). Le copilote PNF indique qu'il faut « redescendre ». Le pilote en fonction exerce quelques actions à piquer (en poussant sur le manche) ce qui ralentit la montée, mais pas suffisamment pour l'arrêter complètement ni a fortiori pour redescendre. L'augmentation de l'altitude, par transfert d'énergie, entraîne une diminution de la vitesse et, pour maintenir la portance, une augmentation involontaire de l'incidence de l'avion jusqu'au décrochage.

Interactions entre les pilotes et la machine

L'alarme de décrochage retentit à 75 reprises jusqu'au crash[16]. Durant les quatre minutes et vingt-quatre secondes que dure le décrochage, les pilotes n'ont jamais évoqué explicitement cette alarme entre eux (en dehors de la manifestation d'incompréhension du PNF mentionnée ici plus haut).

À 2 h 10 min 51 s, l'alarme de décrochage se déclenche à nouveau. L'avion décroche et perd de l'altitude de manière importante, mais les pilotes ne comprennent pas ce qu'il se passe. Le pilote PF continue de tirer sur le manche, ce qui maintient l'appareil en situation de décrochage.

À 2 h 11 min 32 s, le PF annonce « je n’ai plus le contrôle de l’avion là. J’ai plus du tout le contrôle de l’avion ». L'autre copilote (PNF) annonce qu'il prend les commandes (il appuie sur le bouton ce qui rend son mini-manche actif). Le PF reprend, sans l'annoncer, la priorité, et continue d'essayer de manœuvrer l'avion en tirant sur le manche, ce qui maintient la situation de décrochage.

À 2 h 11 min 43 s, le commandant de bord revient dans le cockpit et dit « Eh qu’est-ce que vous (faites) ? ». L'incidence atteint 40°[17] et la perte d'altitude s'accélère (vitesse verticale d'environ 180 km/h). L'incidence mesurée est si importante que les vitesses indiquées deviennent trop faibles (en dehors du domaine de vol de l'avion) et donc invalides pour le système, ce qui fait cesser l'alarme de décrochage.

À 2 h 12 min 13 s, le copilote de gauche demande au commandant de bord « Qu’est-ce que tu en penses ? Qu’est-ce que tu en penses ? Qu’est-ce qu’il faut faire ? ». Le commandant de bord répond : « Là, je sais pas là, ça descend ». Lorsque les pilotes arrêtent de tirer sur le manche, la vitesse mesurée augmente dans des proportions insuffisantes pour contrer le décrochage, mais suffisantes pour que la vitesse soit reconnue par le logiciel d'alarme et provoque, à nouveau, l'annonce de décrochage (stall). Cela ne les encourage probablement pas à pousser sur le manche. Le décrochage continue et l'équipage s'aperçoit de la perte d'altitude. Les conversations montrent que les pilotes n'envisagent pas qu'ils puissent être en décrochage, et n'entreprennent rien pour en sortir.

Vers 2 h 13 min 40 s, le copilote commence à pousser sur le manche alors que l'avion atteignait 9 000 pieds (2 700 mètres environ). Le copilote de droite dit « Mais je suis à fond à cabrer depuis tout à l’heure ». Le commandant de bord répondit : « Non non non, ne remonte pas », le copilote de gauche dit « Alors descends… Alors donne-moi les commandes… À moi les commandes ». Le copilote de droite répond : « Vas-y tu as les commandes on est en TOGA (Takeoff/Go-around) toujours, hein ».

À 2 h 14 min 5 s, le commandant de bord dit : « Attention tu cabres là ». Le copilote de gauche « Je cabre ? ». Le copilote de droite : « Ben il faudrait on est à quatre mille pieds (1 200 mètres environ) ».

À 2 h 14 min 17 s, les alarmes « Sink rate » (taux de descente) et « Pull up » (tirez) se déclenchent, indiquant que la surface de l'océan se rapproche trop rapidement. L'altitude indiquée est 2 140 pieds (650 mètres environ : l'impact avec la surface de l'océan intervient 11 secondes plus tard). Le commandant de bord : « Allez tire ». Le copilote de gauche « Allez on tire, on tire, on tire, on tire ».

À 2 h 14 min 26 s, le mini-manche à gauche est positionné « à piquer » alors que celui de droite était en butée « à cabrer » et autour du neutre en latéral. Le commandant de bord annonce : « (Dix) degrés d’assiette ». L'impact suit de peu (2 h 14 min 28 s).

Situation en cabine

D'après le rapport final du collège des médecins chargés d’enquêter sur les derniers moments des passagers (un document d'une trentaine de pages) : « durant la période qui s’étend du décrochage jusqu’à l’impact, la plupart des passagers n’ont probablement pas eu conscience de la situation en cours d’évolution[18] ». Autrement dit, personne en cabine ne se doutait qu'il allait mourir. Pour soutenir cette thèse, le rapport s'appuie sur plusieurs éléments vraisemblables :

- aucun cri en provenance de la cabine n'est recensé ;

- aucune utilisation des signaux pour appeler le personnel navigant n'est recensée ;

- il faisait nuit et les stores des hublots étaient fermés pour l'occasion (pas de repères géospatiaux) ;

- la majorité des passagers n'étaient pas attachés à leur ceinture de sécurité, ce qui aurait été le cas dans une situation de détresse ;

- la mobilité du personnel de cabine était normale, le phénomène de buffeting (tremblements)[19] s'étant produit au début de la séquence, au moment où l'avion commença à décrocher ;

- les mouvements et les bruits liés à la chute de l'appareil purent être interprétés comme de simples turbulences atmosphériques, d'après Gérard Arnoux, commandant de bord Airbus et porte-parole des familles brésiliennes.

Dans un documentaire[20] consacré à l'accident, un ancien pilote émet l'hypothèse que si le commandant de bord était revenu dans le cockpit, c'est parce qu'il avait senti que le comportement de l'avion n'était pas normal.

L'ancien pilote et consultant aéronautique Jean Serrat évoque « des passagers remués dans tous les sens »[21].

Gérard Arnoux, ancien pilote Air France, évoque lui « un bruit d'enfer »[21].

Durant la phase de décrochage, plusieurs appels ont été tentés depuis la cabine vers le poste de pilotage, ce qui laisse à penser qu’une situation anormale a bien été perçue en cabine, à tout le moins par le personnel navigant.

Impact

Trois minutes et trente-huit secondes après le début du décrochage[22], l'appareil heurta la surface de l'eau avec une vitesse sol (horizontale) de 107 nœuds (198 km/h) et une vitesse verticale de −10 912 pieds/minute (200 km/h). Ce qui fait une vitesse vraie de 281 km/h à un angle de 45.3° vers le bas. L'assiette était de 16.2° à cabrer, le roulis était de 5.3° à gauche et le cap magnétique était de 270°. Durant cette chute, l'avion avait effectué un virage sur la droite de plus de 180°. Les enregistrements s’arrêtèrent à 2 h 14 min 28 s, soit au moment de l'impact.

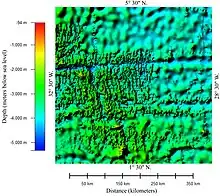

L'appareil se fragmenta aussitôt de manière importante, tuant sur le coup les 228 personnes à bord (des autopsies pratiquées sur 3 victimes montreront que ces dernières sont mortes de polytraumatismes[23] ; il n'y a pas eu de morts par noyade[24]). Il n'y a pas de signe d'incendie. Les débris les plus denses coulèrent le plus rapidement et atteignirent en premier une plaine abyssale située sur le flanc est de la dorsale médio-atlantique, à une profondeur de 3 900 mètres, à un endroit où le fond océanique est plat et constitué de sédiments argileux. Les autres débris moins denses se répartirent sur un alignement de plusieurs centaines de mètres en direction de l'ouest-sud-ouest, sauf un morceau de fuselage de 7 mètres avec des hublots qui gisait 2,5 km plus loin.

Recherches de l'appareil et des boîtes noires

La profondeur et l'incertitude du lieu du crash n'ont pas permis de retrouver les boîtes noires de l'appareil durant la période où elles émettaient un signal ultrason afin de les localiser. Les balises ultrasonores ont une autonomie d'une durée maximale d'une trentaine de jours à compter de leur immersion ; or les recherches de l'appareil et des boîtes noires du vol AF447 ont duré près de deux ans et ont mis en œuvre des moyens aériens, maritimes et sous-marins très importants. Finalement, l'épave et les deux boîtes noires furent retrouvées au printemps 2011 grâce à un robot sous-marin à la position 3° 03,9′ N, 30° 33,78′ O. Les données contenues dans les boîtes noires en ont été extraites le afin d'être analysées.

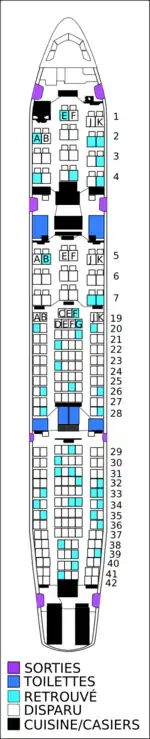

Passagers et personnel navigant

228 personnes se trouvaient à bord du vol AF447, dont 216 passagers, 3 pilotes et 9 autres membres d’équipage. Parmi les passagers, il y avait un nourrisson, 7 enfants (moins de 12 ans), 82 femmes et 126 hommes.

Identification des victimes

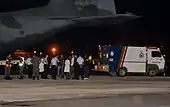

Dès le , l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale est chargé des prélèvements ADN sur les familles de disparus[25], du recueil des données dentaires ou éventuelles prothèses des disparus[26]. Le , l'armée brésilienne annonça avoir repêché des corps (deux corps de sexe masculin) et des débris dont un billet du vol trouvé dans une mallette et un siège bleu appartenant au vol AF447[27] - [28] - [29] - [30] - [31].

La France a nommé un ambassadeur chargé des relations avec les familles des passagers du vol AF447, Pierre-Jean Vandoorne, qui a pour mission d'assister les familles des 228 passagers « notamment en facilitant leurs relations avec les administrations et avec Air France, il est également chargé de veiller à la bonne coopération entre les services français et les autorités étrangères concernées par cette catastrophe[32] ».

L'identification des victimes s'effectue grâce à une cellule d'investigation divisée en deux parties : ante et post mortem[33] - [34]. L'équipe ante mortem est chargée de recueillir auprès des familles le plus de renseignements possibles permettant l'identification des corps, tandis que le groupe post mortem travaille directement sur les corps[33] - [34]. Les familles ont accepté de se soumettre à des tests ADN, car cette technique constitue un dernier recours si les corps sont trop abîmés après plusieurs jours dans l'eau salée[33] - [34]. Le , le corps du commandant de bord Marc Dubois et celui d'un steward sont identifiés[35].

En , près de trois ans après l'accident, ont également été identifiés le corps du copilote Pierre Cédric Bonin et celui de son épouse Isabelle. Leurs funérailles ont lieu au Cap Ferret le [36].

En tout, 104 corps des passagers et membres d'équipage ont été remontés à la surface, identifiés et remis à leurs familles. Le panier ayant servi à remonter les corps est aujourd'hui un mémorial qui repose au fond de l'océan, à l'endroit même où l'épave a été retrouvée.

Personnalités à bord

À bord de l'avion, se trouvaient notamment :

- le prince Pedro Luiz de Orleans e Bragança, 4e dans l'ordre de succession au trône du Brésil[37] - [38], 26 ans ;

- Giambattista Lenzi, conseiller régional du Trentin-Haut-Adige pour l'Union[39], 57 ans ;

- Luigi Zortea, maire de Canal San Bovo[40] ;

- Silvio Barbato, chef d'orchestre à l'orchestre symphonique du théâtre municipal de Rio de Janeiro[41], 50 ans ;

- Fatma Ceren Necipoğlu, harpiste turque, 37 ans ;

- Luis Roberto Anastácio, PDG de la filiale d’Amérique du Sud du groupe Michelin[37] ;

- Antonio Gueiros, directeur régional de l'informatique pour Michelin à Rio[42] ;

- Erich Heine, président de la filiale brésilienne du groupe sidérurgique allemand ThyssenKrupp[42] - [37].

Hommages aux victimes

.jpg.webp)

Le , une cérémonie interreligieuse à la mémoire des victimes est organisée sur le parvis de la Cathédrale Notre-Dame de Paris[43].

Le , la marine brésilienne a organisé avec des familles de victimes une cérémonie œcuménique en mer, non loin de la zone de crash[44]. La cérémonie s'est déroulée à bord de la frégate Bosisio[44].

Le , l'association Entraide et solidarité AF 447 est créée pour l'aide aux victimes et pour entretenir leur mémoire[45].

Le , les familles des victimes se retrouvent à Rio de Janeiro pour rendre hommage aux disparus et inaugurer une stèle[46] - [47] - [48].

Le matin du , une cérémonie est organisée par Air France dans une salle de conférences du Parc floral de Paris en présence de Pierre-Henri Gourgeon, directeur général d'Air France, Dominique Bussereau, secrétaire d'État aux Transports et Jean-Paul Troadec (en), directeur du Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA)[49] - [50] - [51]. Ce même jour dans l'après-midi, une stèle est dévoilée au cimetière du Père-Lachaise en présence des familles des victimes[49] - [50].

Le matin du , une cérémonie privée organisée par Air France rend hommage au personnel d'équipage décédé dans la catastrophe[52]. Plus tard dans la journée, une cérémonie devant la stèle au cimetière du Père-Lachaise est organisée en présence des familles des victimes, de Pierre-Henri Gourgeon, directeur général d'Air France et de Jean-Cyril Spinetta, président du conseil d'administration d'Air France-KLM[52].

Le , Juliette Méadel, secrétaire d'État chargée de l'Aide aux victimes, participe à l'hommage aux victimes devant la stèle à Paris[53].

Le , pour les 10 ans de la catastrophe, le Consul-général de France à Rio de Janeiro, Jean-Paul Guihaumé s'est rendu au Parc Penhasco pour rendre hommage aux victimes[54]. Le même jour, une autre cérémonie s'est tenue au cimetière du Père Lachaise[55].

Enquêtes

Enquêtes judiciaire et technique en France

En France, deux enquêtes par des services de l'État sont ouvertes :

- une enquête judiciaire. Un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris fut saisi de l'enquête et une information judiciaire pour homicide involontaire est ouverte le . Le juge a donné commission rogatoire à la Gendarmerie nationale (Gendarmerie des transports aériens)[56] ;

- une enquête technique, destinée à la prévention de futurs accidents[57]. L'accident étant survenu dans les eaux internationales, l'enquête technique aéronautique est confiée aux autorités du pays d'immatriculation de l'avion, c'est-à-dire au Bureau d'enquêtes et d'analyses (BEA)[58] pour la France.

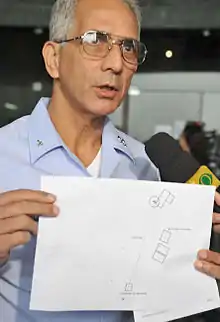

Premiers éléments

Le pilote-commandant de bord avait 11 000 heures de vol[60] dont 1 700 heures sur ce type d'appareil[61] et l’Airbus, mis en service en 2005 et ayant effectué 18 870 heures de vol[60] - [62] - [63], n’avait aucun défaut constaté lors de son dernier contrôle technique, le [60] - [62].

Selon Le Canard enchaîné, qui a pris connaissance d'un document technique interne, Air France sut très vite, au vu des messages automatiques « ACARS » transmis à partir de 2 h 11 (UTC) par l'appareil, que le problème venait des tubes Pitot. La note technique « NT-34-029 » décrivait la défaillance liée aux cinq pannes simultanées[64].

Le système ACARS ayant rapporté une succession de défaillances dans un court intervalle[65], plusieurs hypothèses furent envisagées. Selon le directeur de la communication d’Air France, une hypothèse était un foudroiement de l’appareil (mais il serait revenu sur ces déclarations sources) conjugué à d'autres pannes qui auraient entraîné une panne électrique[66] - [67]. Parmi les autres hypothèses, étaient notamment envisagées des pannes consécutives à de très fortes turbulences[67] ou une attaque terroriste[66].

Le , lors d'une conférence de presse, le BEA déclarait « ne pas être d’un optimisme total » sur la possibilité de retrouver les boîtes noires[68]. Le 5 juin 2009, le cabinet d'avocats londonien Stewarts Law annonça mener des investigations pour examiner dans quelle mesure la catastrophe serait à rapprocher des événements survenus au cours du vol 72 Qantas du [69]. Le , l'AFP rapportait que « des informations convergentes ont émergé » mettant en cause les systèmes de mesure de la vitesse (tubes Pitot) des Airbus A330[70]. Le , le National transportation safety board américain ouvrit une enquête au sujet d'incidents sur des A330 qui avaient perdu les informations fiables concernant altitude et vitesse[71].

Deux rapports du BEA avant l'obtention des enregistreurs de vol

Le , le BEA a publié un rapport intermédiaire. Ce rapport inclut une description détaillée de tous les faits connus et une synthèse de l'examen visuel des débris (dérive…)[72]. L'examen visuel des débris « montre que l’avion n’a pas été détruit en vol ; il paraît avoir heurté la surface de l’eau en ligne de vol, avec une forte accélération verticale »[73].

Un deuxième rapport du BEA présenté le conclut au fait que l'avion était entier lorsqu'il a touché l'eau avec une assiette légèrement cabrée. Il précise également qu'il n'y a eu aucune dépressurisation, les containers des masques à oxygène étant restés fermés. Mais les causes de l'accident ne sont encore pas définies[74].

Réaction des pilotes

Le , le syndicat des pilotes d'Air France (Spaf) affirme que les sondes Pitot ont joué un rôle essentiel dans le crash du vol AF447. Son président, Gérard Arnoux affirme que l'accident aurait « sans doute pu être évité » si les capteurs avaient été changés plus tôt[75].

Le syndicat des pilotes fait remarquer en 2015 que Thales, dès 2006, avait écrit que « la vitesse, l'incidence et l'altitude sont des paramètres vitaux pour la sécurité des vols » et que « la perte de ces paramètres pouvait être la cause de crash d'avions, particulièrement en cas de givrage des sondes »[76].

Problèmes météorologiques ultérieurs, sur le même vol, 6 mois après

Dans la nuit du 29 au , un autre A330-200 d'Air France effectuant le même vol (AFR445) entre Rio et Paris a lui aussi rencontré des problèmes météorologiques au-dessus de l'océan Atlantique. L'appareil a en effet rencontré une zone de turbulences sévères[77]. Air France précise dans un communiqué de presse que l'équipage, n'ayant pas pu joindre le contrôle aérien, a dû — après l'émission d'un message-radio d'urgence — amorcer une descente pour rejoindre un niveau de vol moins turbulent. Après une demi-heure de turbulences modérées à fortes, le vol a pu se poursuivre normalement[78].

Mise en examen d'Air France et d'Airbus

En , le constructeur Airbus puis la compagnie Air France ont été mis en examen à Paris pour homicides involontaires[79].

Notes d'information du BEA, publiées après la récupération des enregistreurs de vol

Le , le BEA publie une note d'information fournissant les premiers éléments factuels sur le déroulement des évènements[80] à la suite d'une analyse préliminaire des données des enregistreurs de vol.

Les faits se produisirent quelques minutes après la passation de fonction entre le commandant de bord (qui, selon le rapport du BEA, page 23, est PNF lors du décollage de l'appareil) et le premier segment de vol en compagnie d'un des deux copilotes, et le second copilote. Le poste de pilotage était donc occupé par les deux copilotes, tandis que le commandant de bord était allé prendre du repos sur une couchette, dans la perspective d'assurer le dernier segment de vol et l'atterrissage. L'évènement initial concernait la perte des indications de la vitesse de l'appareil par rapport à l'air environnant (sondes Pitot). Cette valeur conditionne la performance de vol de l'avion, et il est difficile de lui substituer une autre mesure de vitesse, telle celle fournie par l'équipement GPS, en raison de la différence importante entre les deux valeurs qui peut résulter de l'action du vent ou des courants-jets. Cette anomalie de mesure semble avoir été détectée par le système de gestion de vol. En tout cas le désengagement du pilote automatique et de l'auto-manette a été mémorisé par les enregistreurs de vol, avec pour conséquence un passage en pilotage manuel.

Faute de disposer des informations de vitesse indispensables pour assurer certains calculs, le système de gestion de vol est passé de la loi dite « Normale » à la loi dite « Alternate 2 », qui n'assure qu'un degré restreint de protection de l'avion par rapport aux évolutions demandées par le pilote ou aux modifications de l'attitude de l'appareil provoquées par des perturbations extérieures.

Quelques secondes après ce passage en pilotage manuel, et l'annonce faite par le pilote qu'il prenait le contrôle de l'appareil, une action à cabrer a été mémorisée par les enregistreurs de vol. À la suite de cette commande, l’avion est monté jusqu'à 38 000 pieds [11 582 mètres], avec une assiette finale conséquente, de l'ordre de 16 degrés. L'alarme de décrochage s’est déclenchée et l'avion a effectivement décroché. Les commandes du pilote qui ont suivi ont été majoritairement à cabrer, et le plan horizontal réglable (PHR) a réagi à ces commandes en passant en une minute environ d'une position initiale à 3 degrés à cabrer à une position 13 degrés à cabrer, qui n'a quasiment plus varié jusqu'à l'impact (deux secondes avant celui-ci le commandant signala « dix degrés d'assiette »). Cette position du PHR était de nature à contribuer au maintien de la situation de décrochage de l'avion.

Il est à noter cependant une tentative d'un pilote de faire piquer l'avion à 2 h 12 min 17 s : « L'un des pilotes poussa le mini-manche, ce qui réduisit l'incidence de l'avion. Les indications de vitesse repassèrent au-dessus de 60 nœuds (environ 110 km/h), l'alarme de décrochage se réenclencha. Les pilotes ne persistèrent pas ». Voir ce dossier (résumé de la note du BEA, graphiques) et les commentaires[81] - [82], qui se proposent d'expliquer l'attitude apparemment irrationnelle des pilotes, l'alarme de décrochage retentissant alors que la situation s'améliorait, et s'interrompant à cause d'une trop forte incidence.

La chute fut très rapide, n'ayant duré que 3 minutes 30, pendant lesquelles l'avion est resté en situation de décrochage (l’incidence enregistrée durant cette période est toujours restée supérieure à 35 degrés). Les moteurs fonctionnaient normalement et ont toujours répondu aux commandes de l’équipage.

Le commandant de bord, rappelé par le copilote qui avait pris sa place peu avant le début de la séquence, revint dans le poste de pilotage environ une minute après les premiers incidents : s'étant mis sur le siège de derrière il ne pouvait intervenir que par des suggestions verbales. C'est donc l'équipage au complet qui était présent dans le poste de pilotage pendant la phase de décrochage de l'appareil. Les dernières valeurs mémorisées par les enregistreurs de vol sont une assiette de 16,2 degrés à cabrer, un roulis de 5,3 degrés à gauche, une vitesse horizontale de 107 nœuds (198 km/h) et une vitesse verticale de −10 912 pied/min[83] - [84] (-3 226 m/min, soit : 193 km/h).

Les raisons pour lesquelles l'équipage a perdu le contrôle de l'avion ne sont pas claires (quand le PF prit les commandes, il n'indiqua pas au PNF assis à sa gauche ce qu'il s'apprêtait à faire : cabrer fortement l'avion). Les données qui ont été rendues publiques ne permettent pas de comprendre quels sont les éléments qui ont motivé une commande initiale à cabrer par le pilote, commande qui a provoqué une augmentation de l'altitude de l'avion au détriment de sa vitesse, ainsi qu'une augmentation de l'incidence qui a entraîné, et maintenu, le décrochage. Cependant, le fait que le PF ait cabré assez fortement l'appareil immédiatement après la perte de données fiables sur la vitesse de déplacement de l'appareil peut laisser penser qu'il a voulu éviter une vitesse excessive et donc dangereuse pour la structure même de la cellule de l'avion (crainte d'un « décrochage haut »)[85]. Par ailleurs, ainsi qu'il l'est indiqué ici même et comme le rappellent, notamment, les anciens pilotes Jean Serrat et Gérard Arnoux dans le documentaire de 2017 cité plus bas, parmi les informations erronées que le PF a pu voir sur le tableau de vol se trouvait la mention d'une perte d'altitude (assez légère : 400 pieds, soit environ 122 mètres) qui pourrait l'avoir incité à rétablir la situation en faisant remonter l'avion.

Les commandes ultérieures à cabrer sont également inexpliquées à ce jour. Mais on rappelle que dans l'hypothèse où les pilotes auraient pris conscience du décrochage, la procédure à appliquer pour sortir de cette situation de décrochage comporte, généralement, une action à piquer (faire descendre le nez de l'appareil) plutôt qu'à cabrer[86] - [87].

Troisième rapport du BEA

Un troisième rapport du BEA est rendu public le [88]. Selon ce rapport, des nouveaux faits ont été établis, en plus de ceux mentionnés ci-dessus, notamment[89] :

- les copilotes n’avaient pas reçu d’entraînement, à haute altitude, à la procédure « IAS [vitesse indiquée] douteuse » et au pilotage manuel ;

- bien qu’ayant identifié et annoncé la perte des indications de vitesse, aucun des deux copilotes n’a appelé la procédure « IAS douteuse »[90] ;

- en moins d’une minute après le désengagement du pilote automatique, l’avion est sorti de son domaine de vol à la suite d’actions de pilotage manuel majoritairement à cabrer permises par le passage des commandes de vol en loi « Alternate 2 » (cf. supra) ;

- aucune annonce standard concernant les écarts d’assiette et de vitesse verticale n’a été faite ;

- bien que l'altitude maximale eût été une préoccupation permanente avant la déconnexion du pilote automatique, aucun des deux copilotes n’y fit référence quand l'avion a atteint cette limite à la suite des actions manuelles du pilote ;

- l’approche du décrochage a été caractérisée par l’activation de l’alarme puis l’apparition de vibrations caractéristiques au niveau des ailes (buffet) ;

- un des copilotes fit référence à l’alarme de décrochage en demandant de quoi il s'agissait, mais aucun (pas même le commandant) n’avait formellement identifié la situation de décrochage ;

- plusieurs actions à piquer provoquèrent une diminution de l’assiette et de l’incidence dont les valeurs redevenaient alors valides, de telle sorte qu’une action franche à piquer se traduisait par la réactivation de l’alarme de décrochage. Il semble que les pilotes réagissent alors par une action à cabrer, dont les conséquences étaient une augmentation de l’incidence, une diminution des vitesses mesurées en-dehors du domaine de vol (et donc non gérées par le système) et par conséquent l’arrêt de l’alarme de décrochage ;

- aucun des deux copilotes n’avait formellement identifié la situation de décrochage dans laquelle se trouvait l’avion, ni à travers l’alarme sonore, ni par la reconnaissance du buffet, ni par l’interprétation des valeurs élevées de vitesse verticale et de l’assiette ;

- malgré plusieurs références à l’altitude, qui diminuait, aucun des trois membres d’équipage n’avait semblé en mesure de déterminer à quelles informations se fier : les valeurs d’assiette, de roulis et de poussée pouvaient leur paraître incohérentes avec les valeurs de vitesse verticale et d’altitude.

Rapport final du BEA

Le , le BEA a publié son rapport final sur l'accident[91] - [92] - [93]. Ce document confirme les conclusions des rapports préliminaires et présente des détails supplémentaires ainsi que des recommandations relatives à l'amélioration de la sécurité.

Selon ce rapport, l'accident résulte de la succession d’événements suivants :

- incompatibilité temporaire entre les mesures de vitesse de l'avion par rapport à l'air, vraisemblablement à la suite de l'obstruction des sondes Pitot par des cristaux de glace. La principale conséquence de cet événement a été la déconnexion du pilote automatique ainsi que la sélection d'une loi de commandes de vol électriques dégradée (« Alternate 2 ») ;

- actions inappropriées du PF (pilote aux commandes) sur les commandes, qui ont provoqué la sortie de l'appareil de son domaine de vol ;

- absence de réaction appropriée de l'équipage à la perte des informations de vitesse indiquée en dépit de l'existence d'une procédure censée être appliquée dans ce cas ;

- identification tardive par le PNF (pilote non aux commandes) de l'altération de la trajectoire résultant des commandes du PF et mauvaise évaluation de l'amplitude de ces commandes ;

- absence d'identification de l'approche du décrochage et absence de réaction appropriée lors de l'amorce du décrochage, provoquant à terme la sortie de l'avion de son domaine de vol ;

- absence persistante d'identification par l'équipage d'une situation de décrochage établi, avec pour conséquence l'absence d'actions appropriées sur les commandes pour reprendre le contrôle de l'appareil.

Ces événements peuvent trouver leur explication dans une combinaison des facteurs suivants :

- Les critères de réaction des différents membres de l'équipage qui n'ont pas permis :

- d'appliquer à l’événement de perte de la vitesse indiquée la procédure appropriée afin de gérer correctement cet incident,

- de prendre correctement en compte le fait que le givrage des sondes Pitot pouvait se produire, et d'anticiper ses conséquences,

- de réagir de manière appropriée à la situation connue sous le nom « vol avec IAS douteuse » (vol avec vitesse indiquée discutable), faute d'avoir reçu la formation adaptée à cette situation ;

- Le partage des tâches qui a été rendu inefficace par :

- l'incompréhension de la situation lorsque la déconnexion du pilote automatique a eu lieu,

- la mauvaise gestion de l'effet de surprise, qui a généré une forte charge émotionnelle pour les deux copilotes,

- l'absence d'un affichage, dans le cockpit, permettant d'identifier clairement les incohérences des mesures de vitesse fournies par les sondes ;

- L'absence de réaction à l'alarme de décrochage, qui peut avoir été induite par :

- la mauvaise compréhension des signaux sonores, imputable au manque de sensibilisation, lors des formations, aux phénomènes de décrochage, aux alarmes de décrochage et aux vibrations de type « buffet »,

- l'apparition, en tout début d’événement, d'avertissements transitoires qui pouvaient être considérés comme parasites,

- l'absence de toute information visuelle permettant de confirmer l'approche du décrochage une fois les indications de vitesses perdues,

- la confusion possible avec une situation de survitesse qui aurait également pu être la source de vibrations de type « buffet »,

- des indications du directeur de vol qui pouvaient conduire l'équipage à penser que ses actions sur les commandes étaient appropriées, alors même qu'elles ne l'étaient pas,

- la mauvaise adaptation à l'appauvrissement de la supervision des commandes, particulièrement net en cas d'incidences excessives.

Suite et enquête judiciaire

En , des parties civiles demandent que l'intégralité des enregistrements, notamment les paramètres FDR, soient versés à la procédure[94].

En 2017, un rapport judiciaire a mis l'accent sur les actions inadaptées, en pilotage manuel, de l'équipage, mais il indiquait ceci : « l'accident s'explique “manifestement par une conjonction d'éléments qui ne s'était jamais produite et qui a donc mis en évidence des dangers qui n'avaient pu être perçus avant” ». Il concluait ainsi : « l'investigation n'a pas conduit à caractériser un manquement fautif d'Airbus ou Air France en lien […] avec les fautes de pilotage […] à l'origine de l'accident »[95].

Airbus aurait été au courant de problèmes liés aux sondes de Pitot, selon un rapport de 2004 remis à la justice le [96].

Le , les juges d'instructions décident d'un non lieu[97]. Pour les magistrats instructeurs, l'accident est dû à une faute de pilotage[97]. Les avocats des familles des victimes présentent un recours auprès de la chambre de l'instruction[97].

Le , la cour d'appel de Paris ordonne le renvoi d'Air France et d'Airbus devant le tribunal correctionnel[98]. Fin , la Cour de cassation rejette les pourvois d'Air France et d'Airbus[99].

Procès

Air France et Airbus étant renvoyés en correctionnelle pour « homicide involontaire », le procès commence le [100] - [101] par les interventions des représentants des deux prévenus, d'abord Anne Rigail, directrice générale d'Air France, puis Guillaume Faury, président exécutif du groupe Airbus[102], et les témoignages de nombreux experts[103]. Le , en conclusion d'un long réquisitoire[104], le parquet affirme ne pas être en mesure de requérir une condamnation à l'égard des deux prévenus, Airbus et Air France et suscite ainsi des réactions très vives de la part des parties civiles[105].

La dernière audience s'achève le et le jugement est mis en délibéré au [106]. La décision du tribunal correctionnel est rendue le et aucun des deux prévenus (Air France et Airbus) n'est pénalement sanctionné[2].

Le jeudi 27 avril 2023, le parquet général de Paris annonce qu'il fait appel de la relaxe[107].

Enquêtes indépendantes, enquêtes par la presse, livres

Avant et après la publication du rapport final par le BEA en , plusieurs enquêtes indépendantes et des avis d'experts sont publiés dans les médias sur l'origine de l'accident. Parmi ceux-ci, en France une dans Le Point[108] et une dans le livre de Jean-Pierre Otelli intitulé Erreurs de Pilotage[109] ; et à l'étranger, l'enquête menée par C.B. Sullenberger, ainsi que des articles publiés dans le New York Times et dans le Daily Telegraph[110].

Le Point, Le Figaro et AFP

Dans des articles parus en mars 2013, l'état de fatigue des pilotes est mis en cause par la presse nationale française. Il s'avère que l'un des pilotes s'est rendu à Rio en compagnie de sa femme. Le commandant de bord, quant à lui, en instance de divorce, est accompagné de sa nouvelle compagne. Les articles en concluent que l'équipage s'est rendu à Rio « dans un esprit plus festif que professionnel »[111] - [112].

Les éléments pour soutenir cette thèse :

- enregistrement du cockpit : commandant de bord à 1 h 4 min 19 s « Cette nuit, j'ai pas assez dormi. Une heure, c'était pas assez tout à l'heure » ;

- le commandant de bord, Marc Dubois, n’a dormi qu’une heure la nuit précédant le vol ; au lieu de se reposer, il a passé la journée à visiter Rio[113] ;

- enquête BEA : « pendant les 23 premières minutes d'enregistrement, le silence domine au sein de l'équipage avec les communications radio du contrôle de Recife en arrière-plan, l'attention est relâchée au point d'écouter de la musique » ;

- témoin cité : « Selon le pilote de l'hélicoptère, que j'ai interrogé sur place, l'équipe montre déjà des signes d'épuisement[114]. » ;

- d'après un médecin du sommeil interrogé par le Figaro : « Quand on regarde précisément la transcription des conversations dans le cockpit, on s'aperçoit que le commandant de bord est dans une situation d'ivresse du sommeil. »[115].

Sullenberger

Dans un article en dans le magazine américain Aviation Week, Chesley Sullenberger, expert en sécurité aérienne et enquêteur sur des accidents, a dit que l'incident était un « accident à prendre comme repère ».

« Nous devons l'analyser à partir d'une approche systémique, dans un système technologie/homme qui doit coopérer, ce qui implique la conception des avions ainsi que la certification, la formation et les facteurs humains. Si on regarde les facteurs humains seulement, on élimine donc la moitié ou les deux tiers de la défaillance totale du système… »

Sullenberger a suggéré que les pilotes auraient été en mesure de mieux gérer les troubles de ce type s'ils avaient eu à la disposition une indication de l'angle d'incidence de l'avion.

« Nous devons déduire indirectement l'incidence par la vitesse. Cela rend l'identification du décrochage et la procédure de sortie beaucoup plus difficile. Cela fait plus d'un demi-siècle que l'on a la possibilité d'afficher l'angle d'incidence (dans les cockpits de la plupart des avions à réaction), qui est l'un des paramètres les plus critiques, mais on a choisi de ne pas le faire[116]. »

De fait, dans son rapport final (sect. 4.2.2 - page 211)[117], le BEA recommande que l'EASA et la Federal Aviation Administration (FAA) évaluent la pertinence d'exiger la présence d'un indicateur d'incidence directement accessible aux pilotes à bord des avions.

Dans un reportage télévisé par CBS News en , Sullenberger suggère que la conception du cockpit de l'Airbus ait pu jouer un rôle important dans l'accident. En effet, la position des manches des deux pilotes n'étant pas liée l'une à l'autre, le pilote de gauche ne savait pas que le pilote de droite tenait le manche en arrière durant toute la descente[118] - [119].

Gérard Arnoux : faillite collective ou des fautes individuelles ?

Le est sorti l'ouvrage de Gérard Arnoux Le Rio-Paris ne répond plus - AF447 « le crash qui n'aurait pas dû arriver »[120]. L'ouvrage se présente comme un hommage aux victimes et sa thèse centrale est qu'il y a eu une faillite collective en France tant sur les aspects techniques que sur les conditions des enquêtes[121].

Quelques personnalités ont participé à l’ouvrage : sur les aspects techniques Shem Malmquist, commandant de bord instructeur sur Boeing 777, sur les investigations Roger Rapoport, journaliste d’investigation américain, sur les aspects humains et de soutien à l’édition Frederic Fappani von Lothringen, aviateur et président international d’une ONG qui travaille sur les droits humains[122].

Documentaires

Cet accident a fait l'objet d'un documentaire par l'émission Pièces à conviction diffusée le , en reconstituant grâce à un simulateur de vol toute la séquence de l'accident telle qu'elle s'est déroulée dans la cabine de pilotage, en temps réel et en restituant les dialogues et alarmes enregistrés par les boîtes noires.

L'accident a fait l'objet, en 2012, d'un épisode, en langue anglaise, dans la série télé canadienne Air Crash nommé « Le crash du vol Rio-Paris » [titre original : Air France 447 : vanished] (saison 12 - épisode 13). En fait, comme dans d'autres documents vidéo mentionnés, ci-dessous, dans la rubrique Filmographie de la section Annexes (et, notamment, les films de France 3 en 2012 et celui de W9 en 2017), les producteurs ont introduit des séquences interprétées par des acteurs professionnels qui sont censés reprendre les expressions des trois personnels navigants techniques (PNT) telles que l'a révélé le CVR.

Huit ans après l'accident, la chaîne de TV W9 diffuse le documentaire Vol AF 447 : Que s'est-il vraiment passé ? (2017, 1 h 13 min 37 s) du réalisateur Ionut Teianu.

Dix ans après l'accident, la chaîne de TV M6 diffuse le documentaire (plus complet) AF447 Vol Rio-Paris : que s'est-il vraiment passé ? 10 ans après (2019, 1 h 30) du (même) réalisateur Ionut Teianu[123].

Le 31 mai 2019, la chaîne de TV Planète+ diffuse le documentaire AF 447 : la traque du vol Rio-Paris (2019, 1 h 30 min 44 s) de Simon Kessler et Fabrice Gardel qui retrace de façon très détaillée la recherche par 3 900 mètres au fond de l'océan des 2 boîtes noires de l'avion.

Notes et références

- « Air France : 80 ans d'histoire en dix dates », sur Ouest-France, (consulté le )

- AFP, « Crash du vol Rio-Paris : Airbus et Air France relaxés », sur Le Monde, (consulté le ).

- Le Figaro avec AFP, « Crash du vol Rio-Paris : le parquet général français fait appel de la relaxe d'Airbus et Air France », Le Figaro, (lire en ligne)

- Le vol continue mais a été renommé AF445, cf. « Le vol AF 447 devient AF 445 », sur Americas,

- (en) Caractéristiques techniques de l’avion sur Planespotters.net. Consulté le .

- (en) « Vol Air France 447 Rio de Janeiro - Paris-Charles de Gaulle : Communiqué de presse », sur alphasite.airfrance.com (consulté le )

- « Rapport d'étape » [PDF], sur bea.aero, Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, (consulté le )

- « Note de Synthèse », sur bea.aero, Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, (consulté le )

- Rapport final, p. 51

- Rapport intermédiaire 3

- (en) Tim Vasquez, « Air France Flight 447: A detailed meteorological analysis », (consulté le )

- (en) « Air France Flight #447: did weather play a role in the accident? », Cooperative Institute for Meteorological Satellite Studies, (consulté le )

- (en) « A Meteosat-9 infrared satellite image », BBC News (consulté le )

- (en) « Plane Vanished in Region Known for Huge Storms », Fox News Channel, (consulté le )

- L'altitude moyenne de la stratosphère est de 12 000 mètres.

- Thierry Vigoureux, « Un livre pointe les "erreurs de pilotage" de l'AF447 », Le Point, (lire en ligne)

- On considère, généralement, qu'à partir d'un angle de 15° à 20° il existe un risque de " décollement de l'écoulement aérodynamique à l'extrados de l'aile " (fiche Wikipedia Décrochage (aérodynamique) et donc un risque de baisse brutale de la portance.

- Marie Quenet, « Les derniers instants des passagers du Rio-Paris », sur LeJDD.fr, (consulté le )

- Travaux publics et Services gouvernementaux Canada Gouvernement du Canada, « buffeting [5 fiches] - TERMIUM Plus® — Recherche - TERMIUM Plus® », sur www.btb.termiumplus.gc.ca, (consulté le ) : « Vibrations aéroélastiques, irrégulières et de basse fréquence, affectant la cellule d’un avion [ou d’un aéronef]. »

- « Pièces à conviction - Vol AF 447 Rio Paris » (consulté le )

- « AF447 Vol Rio Paris Reportage 2017 » (consulté le )

- D'après le 3e rapport du BEA (page 46) l'avion est sorti de son domaine de vol à 2 h 10 min 54 s et les enregistrements s'arrêtèrent à 2 h 14 min 28 s

- « Trois victimes du Vol AF 447 mortes de polytraumatismes », sur 20minutes.fr, (consulté le )

- « Les passagers de l'AF447 ne sont pas morts noyés », sur lexpress.fr, (consulté le )

- « Vol AF447 : Des familles déjà soumises à des tests ADN », TF1, (lire en ligne)

- (en) « Entretien avec le Dr Yves Schuliar, sous-directeur de l'IRCGN », sur france5.fr, France 5, (consulté le )

- « Vol AF 447. Six corps ont été repérés », Le Telegramme, (lire en ligne, consulté le )

- « avions corps urgent? »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Brésil France avion disparition? »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « France avion corps? »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Dépêche Associated Press »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Dépêche Associated Press »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « L'identification des victimes va pouvoir commencer », sur www.20minutes.fr (consulté le )

- Max Lagarrigue, « Une des victimes du Rio-Paris inhumée demain à Castelmayran », ladepeche.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Olivier Geay, « AF447 : Les corps du commandant de bord et d'un steward identifiés », RTL.fr, (lire en ligne, consulté le )

- David Patsouris, « Cap-Ferret (33) : plus de deux ans après le crash Rio-Paris, le deuil peut enfin commencer », SudOuest.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Le tragique destindes passagers du vol AF 447 », Le Figaro, (ISSN 0182-5852, lire en ligne, consulté le )

- (pt) Família Orleans e Bragança confirma que príncipe brasileiro estava no voo AF 447 sur uol.com.br. Consulté le

- « Tragedia Airbus, Un Pilota avrebbe notato un lampo nella zona »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- (it) « Disperso aereo in volo da Rio a Parigi A bordo c'erano almeno dieci italiani - esteri - Repubblica.it », sur www.repubblica.it (consulté le )

- (it) « Aereo scomparso: i 10 italiani a bordo », sur Corriere della Sera (consulté le )

- (en) « Michelin, ThyssenKrupp executives on missing Airbus: sources AFP via Montrealgazette.com »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- [vidéo] Vol AF 447 : une cérémonie pleine d'émotion à Notre-Dame sur Dailymotion

- « Vol Air France 447 - Les familles rendent hommage à leurs défunts », sur http://archive.francesoir.fr, (consulté le )

- « Statuts de l'association », sur association-af447 (consulté le )

- « Brésil : Les familles des victimes du vol Rio-Paris rassemblées pour un hommage » [vidéo], sur ina.fr, 20 heures de France 2, (consulté le )

- « Une stèle et des fleurs pour l'adieu à Rio », sur https://www.ladepeche.fr/, (consulté le )

- « Crash de l'AF447 : les familles des victimes invitées à se rendre au Brésil », sur https://www.ladepeche.fr, (consulté le )

- « Une stèle en hommage aux disparus du vol Rio-Paris », sur lexpress.fr, (consulté le )

- « Les familles des victimes marquent le premier anniversaire du crash de l'AF 447 », sur lexpress.fr, (consulté le )

- « Vol AF 447. Un an après, recueillement et questionnement », sur lexpress.fr, (consulté le )

- « Vol Rio-Paris : cérémonie au Père Lachaise », sur europe1.fr, (consulté le )

- « À la une ce mercredi 1er juin… », sur lepoint.fr, (consulté le )

- « Hommage aux victimes du vol Air France 447 », sur https://riodejaneiro.consulfrance.org, (consulté le )

- « Crash du Rio-Paris : dix ans après la catastrophe, une cérémonie ce samedi », sur https://www.francebleu.fr, (consulté le )

- « Vol AF447, la gendarmerie enquête », sur gendarmerie.interieur.gouv.fr, Gendarmerie nationale (consulté le )

- « Vol AF 447 — Enjeux et cadre de l'enquête technique », sur bea.aero, Bureau d'enquêtes et d'analyses (consulté le )

- « Vol AF 447 du 1er juin 2009 », sur bea.aero, Bureau d'enquêtes et d'analyses (consulté le )

- [PDF]Carte des événements, sur defesa.gov.br

- « Premières précisions sur l'Airbus d'Air France disparu », LExpress.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Air-France corporate, sur le site corporate.airfrance.com

- (en) « Communiqués de presse », sur alphasite.airfrance.com (consulté le )

- « La disparition de l’avion d’Air France, heure par heure »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « Le discours piteux d'Air France sur les Pitot », Le Canard enchaîné, 24 juin 2009. Extrait : « Dans la nuit du , à 4 h 11, les techniciens du Maintenance control center d'Air France à Roissy, reçurent une série de messages « Acars » émis automatiquement par l'appareil… Ces messages codés signalaient cinq pannes simultanées. Elles avaient été répertoriées comme étant « associées » à une défaillance des sondes Pitot. Cela ne faisait aucun doute. La preuve : les opérateurs eurent en mains une note technique répondant au doux nom de NT-34-029. Elle décrivait le dysfonctionnement détecté et indiquait la conduite à tenir. Les techniciens eurent si peu d'hésitations sur l'interprétation qu'ils convoquèrent aussitôt une équipe technique chargée d'attendre l'avion sur le tarmac de Roissy pour… changer les sondes Pitot ! L'avion, malheureusement, n'arrivera jamais. »

- À titre d'illustration, on peut consulter la transcription de ces pannes telles que publiées par les sites spécialisées : Air France Acars, 1er juin 2009

- « Les causes possibles de l'accident de l'Airbus », Le Figaro, (lire en ligne)

- (en) « Lightning rarely causes crashes », The Chicago tribune, (lire en ligne)

- « AF 447-boîtes noires : le BEA pas optimiste », Le Figaro, (lire en ligne)

- « Le Blog Finance »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « AFP, 7 juin 2009 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- « NTSB investigating two recent incidents involving possible A-330 speed and altitude indication anomalies », sur ntsb.gov

- [PDF] Accident survenu le 1er juin 2009 à l’Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP exploité par Air France - vol AF 447 Rio de Janeiro - Paris, sur le site bea.aero

- BEA, « Accident de l'Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP et exploité par Air France survenu le 01/06/2009 dans l'océan atlantique », sur BEA - Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'aviation civile (consulté le )

- [PDF] Rapport d’étape no 2 f-cp090601e2 Accident survenu le à l’Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP, bea.aero, consulté le 26 mars 2020

- « AF 447 : Les sondes Pitot à l'origine du crash », L'Obs, (lire en ligne, consulté le )

- Vanity Fair et Condé Nast Digital France, « Droit de réponse à l'article de Vanity Fair sur le vol AF 447 Rio-Paris », sur Vanity Fair, (consulté le )

- Article Air France : un A330 Rio-Paris lance un appel d'urgence pour se dérouter, challenges.fr.

- Communiqué de presse Vol AF445 Rio-Paris-CDG du 29/11/09 sur le site officiel Air France Corporate.

- « Le constructeur Airbus mis en examen pour "homicides involontaires" - France 24 », France 24, (lire en ligne, consulté le )

- « Point sur l ’enquête » [PDF], sur bureau d’enquêtes et d’analyses pour la sécurité de l’aviation civile,

- « Vol AF447: comprendre la note du BEA, les nouvelles pistes », sur www.techno-science.net (consulté le )

- « 02:12:17: poursuite de la chute, tentative de correction ? », sur techno-science.net (consulté le )

- (en) « AF447 stalled but crew maintained nose-up attitude », flightglobal.com, (consulté le )

- (en) « Les dernières minutes du vol AF447 », Le Monde, (consulté le )

- Rapport final, p. 186

- « Report on Air France 447 crash deepens mystery » (consulté le )

- (en) « Rio-Paris : l'ombre d'une erreur de pilotage », Le Monde, (consulté le )

- Joël Ricci, « AF 447 : le 3e rapport rendu public vendredi 29 juillet », Air Journal, (lire en ligne, consulté le )

- « Rapport d’étape no 3 : Accident survenu le 1er juin 2009 entre Rio de Janeiro et Paris à l'Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP et exploité par Air France, vol AF 447 », Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la sécurité de l’aviation civile,

- « Rio-Paris. Les pilotes mis en cause », sur Le Télégramme,

- « Rapport final : Accident survenu le 1er juin 2009 à l’Airbus A330-203 exploité par Air France - vol AF 447 - Rio de Janeiro - Paris » [PDF], sur bea.aero (consulté le )

- Rapport final

- « Transcription du Cockpit Voice Recorder » [PDF], sur bea.aero, (consulté le )

- Rio-Paris : les familles demandent l'accès aux boîtes noires

- Le Point magazine, « Crash du Rio-Paris: Airbus et Air France fixées le 12 mai sur un éventuel procès », sur Le Point, (consulté le )

- « Crash du Rio-Paris: pour obtenir le procès d'Airbus, des familles dévoilent un rapport », sur FIGARO, (consulté le )

- « Crash du vol Rio-Paris : les juges ordonnent un non-lieu pour Airbus et Air France », sur Le Monde, (consulté le )

- Le Monde avec AFP, « Crash du vol Rio-Paris en 2009 : la cour d’appel ordonne un procès en correctionnelle, Airbus annonce se pourvoir en cassation », Le Monde, (lire en ligne)

- « Crash du Rio-Paris », Sud Ouest avec AFP,

- « Vol AF 447 : 32 nationalités, 228 victimes, autant de destins brisés », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- « Crash du vol Rio-Paris : treize ans après la catastrophe, le procès va enfin débuter », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- (en) « Manslaughter trial over 2009 Air France crash begins with cries of ‘shame’ », sur the Guardian, (consulté le )

- « Au procès du crash du vol Rio-Paris, les experts ne dissipent ni les doutes ni les exaspérations », Le Monde.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Frédéric Beniada, « Aucun "manquement" ni "négligence" n'est "en lien direct" avec la catastrophe du vol AF447 », Le Journal de l'aviation, (lire en ligne)

- Le Monde avec AFP, « Procès du crash du Rio-Paris : le parquet « pas en mesure » de requérir la condamnation d'Airbus et d'Air France. », Le Monde, mercredi 7 décembre 2022 à 17h13 mis à jour à 19h00, p. 1 (lire en ligne)

- Léo Barnier, « L'épilogue d'un procès hors normes. Maintenant il faut juger. », sur La Tribune. Partageons l'économie, (consulté le )

- Franceinfo avec AFP, « Crash du Rio-Paris : le parquet général fait appel de la relaxe d'Airbus et d'Air France », franceinfo, jeudi 27 avril 2023 à 09 h 48 (lire en ligne)

- Rio-Paris, les explications finales du BEA, lepoint.fr du 3 juillet 2012, consulté le 2 juin 2019

- Dominique Gallois, « Vol Rio-Paris : le livre qui témoigne de l’incompréhension des pilotes », sur Le Monde, .

- Air France crash caused by pilot errors, telegraph.co.uk du 4 juillet 2012, consulté le 2 juin 2019

- Laurence de Charette, « AF447 - la fatigue des pilotes mise en cause », Le Figaro, (lire en ligne, consulté le )

- Thierry Vigoureux, « Crash du Rio-Paris, la fatigue des pilotes a été cachée », Le Point, (lire en ligne, consulté le )

- William Langewiesche, « Vol AF 447 Rio-Paris, reconstitution des minutes qui ont précédé le crash », récits, enquêtes, opinions, sur https://www.vanityfair.fr/, Vanity Fair France, Condé Nast, AFP, (consulté le )

- Mais pourquoi une telle fatigue?, lefigaro.fr du 15 mars 2013, consulté le 5 septembre 2019

- AF 447 : ce que le pilote a fait à Rio de Janeiro

- (en) Fred George, High-Altitude Upset Recovery, McGraw Hill, (lire en ligne)

- [BEA Final juillet 2011] « Accident survenu le 1er juin 2009 à l'Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP exploité par Air France vol AF 447 Rio de Janeiro - Paris », BEA, (consulté le ), p. 211

- (en) « Air France 447 : Final report on what brought airliner down », CBS News, (consulté le )

- (en) « Air France Flight 447's lessons - four years later », CBS News, (consulté le ) : « Expert de sécurité aérienne Chesley Sullenberger a expliqué à CBS News qu'il croit que le crash aurait été moins probable si l'avion avait été un Boeing au lieu d'un Airbus parce que les roues de contrôle sont plus grandes et plus évidentes. Sullenberger a montré au correspondant de CBS News Mark Strassmann la différence entre le simulateur d'un Airbus et celui d'un Boeing. Un petit mouvement sur les commandes de vol d'un Airbus qui s'appelle un mini-manche, soulève le nez de l'avion et lui ordonne de monter. Les pilotes effectuent rarement cette manœuvre à haute altitude, car elle peut être très dangereuse, or c'est exactement ce que le pilote du vol 447 a fait. »

- « Le Rio-Paris ne répond plus - AF447 « le crash qui n'aurait pas dû arriver » », editions-harmattan.fr, consulté le 19 juillet 2019.

- AF447: Brasileiros “terão razão” de não confiar na Justiça francesa, diz autor de livro

- Sortie de l’ouvrage « Le Rio-Paris ne répond plus ».

- television.telerama.fr > AF447 Vol Rio-Paris : que s'est-il vraiment passé ? 10 ans après

Annexes

Articles connexes

- Mémorial des victimes de l'accident aérien du vol Air France 447

- Crew resource management

- Liste des accidents aériens par nombre de victimes.

- Vol Birgenair 301, crash dû à un tube Pitot qui s'est bouché. Le commandant se rend compte du problème mais décide tout de même de décoller constatant que celui de son copilote fonctionne normalement. Néanmoins l'ensemble des instruments de vol (dont le pilote automatique) continue d'utiliser les informations du tube Pitot défaillant du pilote.

- Vol Austral Líneas Aéreas 2553, qui s'est écrasé à cause d'un givrage des sondes Pitot.

- Vol West Caribbean 708, qui s'est écrasé à la suite d'un décrochage en croisière non rattrapé.

- Liste d'accidents aériens.

Bibliographie

- Fabrice Amedeo, La face cachée d'Air France, Paris, Flammarion, coll. « enquête », , 339 p. (ISBN 978-2-08-124028-5 et 2-08-124028-9).

- Jean-Pierre Otelli, Erreurs de pilotage, t. 5 : Crash Rio-Paris avec l'enregistrement complet des conversations dans le cockpit, Levallois-Perret, Éd. Altipresse, , 285 p. (ISBN 979-10-90465-03-9, OCLC 780308849)

- Roger Rapoport (trad. de l'anglais par Frédéric Marsaly), Crash Rio-Paris : les secrets d'une enquête, Levallois-Perret, Éd. Altipresse, , 249 p. (ISBN 978-2-911218-84-2 et 2-911218-84-1, OCLC 779709783)

- (en) Langewiesche, William. "The Human Factor" (Archive). Vanity Fair. Octobre 2014.

- Langewiesche, William, Vol AF 447 Rio-Paris, reconstitution des minutes qui ont précédé le crash, Vanity Fair France no 19, janvier 2015 (vérification faite, le premier numéro est de juillet 2013 et le no 19, en janvier 2015 et non 2014 comme indiqué par erreur dans l'article), traduction du précédent.

- Gérard Arnoux, Le rio-paris ne repond plus - Af447 : "le crash qui n'aurait pas du arriver", Préface de Frédéric Fappani von Lothringen, 17 juillet 2019

- Roger Rapoport, Shem Malmquist, "Angle d'attaque" Causes et conséquences du crash Air France 447 – 8 juillet 2019

- Bureau d’Enquêtes et d’Analyses, Rapport d'étape N0 3 (lire en ligne)

Roman

- Emmanuel Adely (ill. Roman Opalka), Sommes, éditions Argol, (ISBN 978-2-915978-57-5, présentation en ligne).

Filmographie

- [vidéo] (pt) Força e Emoção, Força Aérea Brasileira, 2009, 11 minutes. Documentaire de l'armée de l'air brésilienne consacré aux recherches en mer.

- [vidéo] (en) Flight AF 447, ABC News, octobre 2009, 23 minutes. Documentaire australien présenté par ABC News, avec une transcription écrite du documentaire. Met en cause les sondes Pitot et les insuffisances du radar météo de bord.

- [vidéo] (en) Lost: The Mystery of Flight 447, BBC 2, mai 2010, 58 minutes (AF447 : le scénario proposé par BBC2, compte-rendu de Mediapart). Documentaire britannique qui met en lumière la trop grande automatisation des avions et donc le manque d'expérience des pilotes actuels pour ce qui est du pilotage manuel.

- (en) Kenny Scott, Crash of Flight 447, PBS, dans le cadre de l'émission NOVA, production en 2010 :

- Peter Tyson, Air France 447, One year out, PBS.org,

- [vidéo] Annonce de PBS

- Rick Darby, Inside Air France 447, AeroSafety World, septembre 2010, p. 53-54

- [vidéo] Les dernières minutes du vol AF447 Rio Paris, Stéphane Koguc, Agence France-Presse, 26 juillet 2011, 2 min 42 s

- [vidéo] Vol AF 447 Rio-Paris : les raisons d’un crash, France 3, émission Pièces à conviction, documentaire (52 minutes), mars 2012

- [vidéo] Animation du déroulement du vol issue des données du CVR/FDR, BEA, , 3 min 36 s

- [vidéo] Vol AF 447 : Que s'est-il vraiment passé ?, documentaire de Ionut Teianu, W9, Reportage 2017, 1 h 13 min 37 sec

- [vidéo] AF 447 : la traque du vol Rio-Paris, documentaire de Simon Kessler et Fabrice Gardel, Planète+, 31 mai 2019, 1 h 30 minutes 44 sec

Liens externes

- Dossier complet du BEA : résumé de l'enquête, rapport final, rapports intermédiaires, annexes, animation, publications

- Rapport final (version complète) du Bureau d'enquêtes et d'analyses (publié le 5 juillet 2012)

- Rapport final du Bureau d'enquêtes et d'analyses (publié le 5 juillet 2012)

- Annexe 1 du rapport final du BEA : transcription du CVR (Cockpit Voice Recorder, enregistreur de conversations au poste de pilotage)

- Article sur l'accident du vol AF447

- (pt) Informações sobre o voo AF 447 - Force aérienne brésilienne

- Liste des annexes au rapport final et images en haute résolution du Bureau d'enquêtes et d'analyses (publié le 5 juillet 2012)

- (en) Citation dans le Guide de Fiabilité Google (Google SRE Book).

- [Rapport final] « Rapport final Accident survenu le 1er juin 2009 à l’Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP exploité par Air France vol AF 447 Rio de Janeiro - Paris », sur Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile, (consulté le )

- [Rapport d'étape] « Rapport d’étape Accident survenu le 1er juin 2009 à l’Airbus A330-203 immatriculé F-GZCP exploité par Air France vol AF 447 Rio de Janeiro - Paris » [PDF], sur Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile (consulté le )