Vision de l'Angleterre contemporaine dans Dombey et Fils

Dombey et Fils (1846-1848), de Charles Dickens, est publié en une période de profonds bouleversements économiques et sociaux, d'instabilité politique et de mutations affectant toutes les couches de la population ; certes, le roman n'est pas un document exhaustif sur la condition de l'Angleterre, ni même sur Londres qui y tient une grande place ; il ne se présente pas non plus comme un roman « social » tel Les Temps difficiles. Cependant, si Dickens y perçoit les forces en présence, l'émergence de nouvelles valeurs, les dangers d'une recherche effrénée de l'argent, ce Mammon des temps modernes, sa réponse reste éminemment artistique.

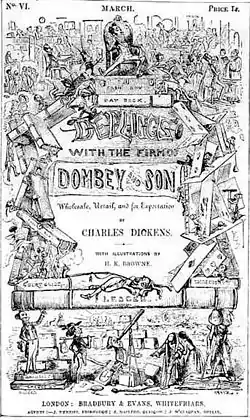

| Dombey et Fils | |

Couverture des numéros mensuels | |

| Auteur | Charles Dickens |

|---|---|

| Pays | |

| Genre | Roman |

| Version originale | |

| Langue | |

| Titre | Dombey and Son |

| Éditeur | Bradbury & Evans |

| Lieu de parution | Londres |

| Date de parution | 1848 |

| ISBN | 1-85326-257-9 |

| Version française | |

| Traducteur | Mme Bressant sous la direction de P. Lorain |

| Éditeur | Hachette |

| Lieu de parution | |

| Date de parution | 1864 |

| Illustrateur | Hablot Knight Browne |

| Chronologie | |

Il est difficile, en effet, de faire la part entre ce qu'il condamne et ce qu'il admire : d'une part, la société que représente Dombey est mortifère, de l'autre, le magasin de Solomon Gills, « L'Aspirant de Bois », havre de paix quasi pastorale et de bonheur innocent, est économiquement dépassé et n'est sauvé de la faillite que par l'intervention providentielle des investissements critiqués.

Le roman fait également une large part à la condition des femmes, qu'il explore, le plus souvent symboliquement, dans plusieurs de ses aspects : les relations familiales, la maternité, les vertus domestiques. Son idéal, déjà souvent exprimé dans les romans précédents, reste l'ange du foyer que représente Florence, mais certains critiques remettent ce schéma en question et accordent plus d'importance à l'aspect sexuel de la féminité.

Un environnement en mutation

Comme l'écrit A. J. Cockshut, « Dombey et Fils, peut-être le premier roman anglais d'importance à se préoccuper de la société industrielle […] tranche sur les autres œuvres de Dickens et encore plus sur celles de l'époque en cela qu'il est imprégné de l'atmosphère de la décennie qu'il décrit - celle des années 1840, l'âge de la fièvre ferroviaire »[1].

Il est vrai que c'est avant tout un « livre de Londres » (a London book), nœud du développement économique par l'influence qu'a prise sa cité[2]. Dickens y évoque l'excroissance de la ville comme destructrice de la communauté humaine et pourvoyeuse d'isolement et de séparation ; cependant, à l'inverse de La Maison d'Âpre-Vent par exemple, il ne se focalise pas sur les aspects sordides de la capitale, le quartier des taudis et l'habitat des maçons, la pestilence des cimetières, etc.[3], Il évoque plutôt certains secteurs dont chacun possède son atmosphère particulière : ainsi, Portland Place, le quartier de Mr Dombey, en impose par son silence et sa tristesse ; Princess's Place, celui de Miss Tox et de Major Bagstock, est dévolu aux shabby genteel, déchus et pauvres, mais obsédés par l'art de vivre de la Régence, bon goût et distinction dont ils n'ont plus les moyens ; en complète opposition, se situe « L'Aspirant de Bois », témoin de la « Vieille Angleterre » (Olde England ou Merry Olde England)[4], utopie toujours vivace d'une paix campagnarde et bucolique[5] ; puis se trouvent les faubourgs déjà rencontrés dans l'œuvre de Dickens, Staggs's Gardens où habitent les Toodle et où se terrent en son antre la Bonne Mrs Brown, ainsi que Harriet Carker en son modeste logis[3] - [4].

Londres s'est cependant transformée en une Babylone moderne où affluent les pauvres sans emploi qui, est-il dit au chapitre 33, « alimentent les hôpitaux, les cimetières, les prisons, le fleuve, les fièvres, la folie, le vice et la mort - tous en perdition, voués au monstre rugissant au loin[7] - [8] ». De plus, l'environnement urbain est bouleversé par les travaux ferroviaires, au point que Staggs's Gardens, ayant subi « le choc d'un tremblement de terre » ressemble désormais à un grand corps disloqué, éventré et béant[7]. Il n'en demeure pas moins que, malgré les mutilations qu'elle inflige, l'intrusion du chemin de fer symbolise aussi celle d'une nouvelle civilisation, marquée par une plus grande richesse : preuve en est que Mr Toodle, de chauffeur, c'est-à-dire manœuvre chargé d'alimenter l'énorme chaudière à charbon, a pu recevoir une promotion et devenir mécanicien de locomotive[8].

Une société chamboulée

Comme beaucoup de romans de Dickens, Dombey et Fils présente une vue panoramique de la société urbaine, mais s'y décèlent les signes d'une profonde évolution structurelle[8].

Le déclin de certaines classes sociales

William Hogarth, Mariage à la mode (1743)

William Hogarth, Mariage à la mode (1743)

1. Le contrat. Mariage à la mode

Mariage à la mode

2. Le tête à tête. Mariage à la mode

Mariage à la mode

3. La visite chez le charlatan. Mariage à la mode

Mariage à la mode

4. Le lever. Mariage à la mode

Mariage à la mode

5. La mort du comte. Mariage à la mode

Mariage à la mode

6. Le suicide.

Certaines classes sociales traditionnelles semblent être sur le déclin, en particulier les petits marquis du commerce comme Solomon Gills ou les nouveaux pauvres de l'ordre ancien que représente éminemment Miss Tox.

Cette dernière, malgré un reste de grandeur apparente, loge dans « une bâtisse crasseuse » (dingy tenement) avec un mobilier à l'image « des nattes et des perruques poudrées » dont elle a la nostalgie, en particulier un chauffe-plat perché sur quatre pieds arqués et branlants, un clavecin désuet décoré d'une guirlande de pois de senteur, le tout baignant dans une odeur de moisissure qui prend le visiteur à la gorge[9]. Miss Tox, méprisée par Mr Dombey et Mrs Chick pour sa pauvreté, est le type même d'une certaine forme d'aristocratie obstinément tournée vers le passé, aujourd'hui ruinée mais en perpétuelle recherche de bonnes fortunes par le mariage

Il en est ainsi de Mrs Skewton, qui vend sa fille comme lors d'une mise aux enchères, Edith apportant, en échange du prix de l'argent, le double privilège de la naissance et du statut social. Il y a là des relents de pratiques déjà prospères au XVIIIe siècle, comme en témoigne la célèbre série de six tableaux de William Hogarth, Mariage à la Mode[8].

De même, le cousin Feenix, (Lord Cousin Feenix), ce parent d'Edith Granger qui la recueille après sa fuite de la maison Dombey, représente une autre figure grotesque de l'aristocratie : le noble désargenté impuissant à maintenir son rang dans la maison décrépite de ses ancêtres, mais qui flaire la bonne affaire. Il se précipite de Baden-Baden en s'exclamant au chapitre 3 : « Lorsqu'on tient pour de bon un riche gars de la cité dans la famille, il convient de lui témoigner de l'attention, faisons quelque chose pour lui ![10] » ; ce cousin quelque peu taré préfigure le « cousin débile » de La Maison d'Âpre-Vent, point ultime de la dégénérescence d'une aristocratie en déclin[11].

La montée en puissance de la bourgeoisie d'argent

La bourgeoisie argentée[N 1] de cette période diffère radicalement des marchands et boutiquiers du XVIIIe siècle dont la richesse se fondait sur les vertus puritaines de l'économie, du travail et du self help, c'est-à-dire le fait de ne compter que sur soi-même. Ici, il s'agit d'un capitalisme naissant dont Mr Dombey est l'éminent représentant, enrichi par la spéculation et l'investissement, disposant d'un statut social que garantissent ses biens et qu'affiche la somptuosité de son train de vie, et n'attendant que la sanction d'un « mariage huppé »[11]. Carker the Manager déploie lui aussi des qualités typiques de ces nouveaux hommes d'affaires, la froideur du comportement, la maîtrise absolue de soi, l'inflexible détermination. Les deux hommes prisent leurs possessions matérielles et ont acquis la conviction de leur supériorité qui n'a que mépris pour ceux qu'ils croient leur être socialement inférieurs, en particulier la classe laborieuse[11].

Cette dernière ne sont que peu représentée dans le roman, d'autant que les Toodle, Susan Nipper, Captain Cuttle, Mrs MacStinger ne constituent pas vraiment des types sociaux, ressortissant plutôt à la catégorie des personnages dits d'« humeurs », c'est-à-dire déterminés par une seule caractéristique, le plus souvent comique ou excentrique. Même les Toodle n'emportent pas, avec toute leur bonté, l'adhésion du réalisme : trop généreux, trop dévoués, trop aimants et aussi trop serviles envers la hiérarchie, bref à l'image de nombre de travailleurs décrits par Dickens[11].

Leur bonté sert d'antidote à l'omniprésente froideur de Dombey, raidie en une glaciation comique[11]. Cette frigidité émotionnelle, cependant, à la différence de celle du vieux Scrooge dans Un chant de Noël, ne semble pas avoir de fondement étiologique dans l'enfance : sans rien avoir de naturel, elle lui vient pourtant comme naturellement, et tout se passe comme si Dombey, asservi à son humeur se nourrissant de son orgueil[12], régnait sur une Angleterre à son image, glacée par une carence quasi universelle de compassion. À ce titre, écrit Elizabeth Gitter, il devient « un personnage emblématique d'un ordre pré-bourgeois, une synecdoque du monde désolé qu'il habite[13] ».

L'émergence de valeurs nouvelles

Dans cette société domine l'argent qui semble avoir engendré un nouveau système de valeurs, toutes aussi négatives les unes que les autres[11]. Ainsi, famille et relations humaines se voient dévaluées au rang de simples commodités : preuve en est la réaction de Mr Dombey alors qu'il considère l'éventualité du décès de son épouse, « il le regretterait, et il aurait l'impression que quelque chose serait parti, quelque chose qui prenait place parmi les assiettes et le mobilier, et tous les autres biens domestiques qui en valaient la peine, si bien que les perdre ne pouvait que susciter le regret[14]. » ; de même, quand il embauche Polly comme nourrice, il proscrit toute relation affective avec l'enfant qu'elle va allaiter, car, dit-il, « il ne s'agit que d'une transaction[15]. », et pour parachever la déshumanisation, il raye son nom et, comme il était fait des esclaves, lui attribue un patronyme sans prénom, habituellement dévolu à la gent domestique[16].

Les personnages secondaires gravitant autour de lui se trouvent eux aussi mus par le même égoïsme : aussi bien Major Bagstock et Mrs Skewton que Mrs Pipchin et Mrs Chick répondent à l'appât du gain, l'esprit de compétition, l'indifférence au bien-être d'autrui ; comme l'écrit E. D. H. Johnson, le monde du « dombeyisme » n'est qu'un « système économique cynique engendrant tous les vices et toutes les cruautés de la société[17]. »

Si bien qu'il a pu être considéré que Dombey et Fils présentait un monde mammoniste où la richesse corrompait jusqu'aux choses les plus traditionnellement sacrées, comme en témoignent, aux chapitres 5, 18, 31 et 57, les scènes se déroulant dans l'église grise perpétuellement plongée dans la pénombre d'où n'émanent que froid glacial, humidité moisie et poussière asphyxiante[16]. À ce titre, contrairement à Un chant de Noël, fantaisie économico-sociale, le roman devient une véritable étude de l'utilitarisme urbain du tout-puissant cercle des affaires, où la charité[N 2] n'est plus qu'une entreprise comme les autres, qui doit être rentable et pour cela, broyer les êtres qu'elle est censée secourir[18] - [N 3].

Le dépouillement de l'individu

Dombey et Fils illustre le processus d'aliénation et de réification de l'individu désormais réduit à une marchandise.

Aliénation et réification

Dans l'article précité, E. D. H Johnson fait remarquer que « les romans de la maturité de Dickens offrent le premier exemple d'un monde réifié, où les gens sont devenus des objets contrôlés ou manipulés, achetés ou vendus[17] » : de fait, à en juger par les relations de Dombey avec sa première épouse, le marchandage présidant à l'élaboration du second, la friabilité des liens d'amitié aussi facilement noués que rompus, entre Dombey et Bagstock, Mrs Chick et Miss Tox, etc., la société est devenue une bourse d'échanges sans âme où l'on jongle avec les êtres comme avec les actions et les obligations[16]. Dans ce monde, la valeur suprême n'est plus la qualité mais la quantité, et les individus se voient rapetissés ou grandis en perte ou profit : aussi, au chapitre 36, est-il donné à lire : « [l]'arrivée suivante fut un directeur de banque ayant la réputation de pouvoir tout acheter, la nature humaine de façon générale, si toutefois il lui venait l'idée d'influencer le cours des changes dans cette direction[19]. »

De la pathetic fallacy à la synecdoque et la réduction

Pour rendre palpable cette dégradation, Dickens a recours à plusieurs procédés, le premier étant ce que John Ruskin a appelé la pathetic fallacy[20] : ainsi, la sombre « froideur » de la maison Dombey, la grisaille « funeste » de l'église. En outre, la réification des individus sert souvent de caractérisation ; les gens sont décrits, voire nommés par leur attributs, souvent non humains : la raide cravate, la sonore montre gousset, l'évidente chaîne d'or, les bottes de cuir grinçant de Dombey, les dents de Carker, relevant à la fois du chat et du requin[21].

Enfin, nombre de personnages sont réduits à un seul geste ou quelque idiosyncrasie les résumant tout entiers : tel est le cas de Cousin Feenix et Major Badstock, tous deux affligés d'une diarrhée verbale affublée de maniérismes très précis, doublons les caractérisant comme au carré. Ils ne sont pas les seuls : quelle que soit la situation, Mr Toots répète invariablement « Cela n'a pas d'importance » (It's of no consequence), et Captain Cuttle exprime ses sentiments en une rigide alternance de pose et de dépose de son haut-de-forme vernis[16].

Le sens du passé

Est-ce à dire pour autant que Dickens regrette le monde d'autrefois ?

Une apparente ambiguïté

Dans La Maison d'Âpre-Vent, il mettra en parallèle les représentants de deux mondes, Sir Leicester Dedlock, le vieil aristocrate accroché à l'ordre ancien et Mr Rouncewell, le puissant et industrieux maître des forges du Nord, et, dans l'ensemble, il fait pencher la balance vers ce que le second a de mieux à offrir, l'esprit d'entreprise, l'efficacité, l'appel du futur[22]. En outre, l'expression adjectivale old-fashioned (« démodé », « vieux jeu », « vieillot ») qu'il utilise souvent à propos de Sol Gills et de « L'Aspirant de bois » au chapitre 4, puis transfère sur Petit Paul à partir du chapitre 16, garde sa part d'ambiguïté[23], et même, pense Stanley Tick, d'« incongruité, voire de confusion[24] » : en effet, de « dépassé, obsolète », elle évoque soudain ce que Louis Gondebeaud appelle « le lot commun, la mutabilité, la mort »[25] : de fait, Solomon Gills n'est pas aussi sage en affaires que son prénom pourrait le laisser croire ; il est « en retard sur le temps » (behind the times), incapable de s'adapter aux nouvelles contraintes économiques, à jamais passif, contrairement à Walter Gay dont l'activité est sans cesse soulignée[26].

La forteresse des valeurs d'antan

Pourtant, son commerce est sauvé de la ruine par l'argent, et qui plus est, celui de Dombey, grâce à la santé miraculeusement retrouvée de « vieux investissements », par celle aussi, non moins extraordinaire, du retour de la cargaison en perdition. C'est qu'il appartient à un passé qui ne pèse rien en termes économiques, mais oppose au monde la forteresse du « bon vieux temps », celui que privilégiait la fiction de la première époque victorienne, et qui ici, apporte la clef d'un dénouement heureux, ses trésors de simplicité et de naturel gardant en puissance le pouvoir de faire un jour, peut-être demain, rendre raison au mercantilisme ambiant.

Du coup, les gardiens du temple, dépositaires de l'amour chrétien, de l'harmonie domestique, de l'innocence du cœur, se voient généreusement récompensés. Quant à ceux qui les rallient, comme Mr Dombey une fois son voyage d'initiation intérieure parvenu à son terme, ils sont gratifiés d'un calme contentement où se mêle la nostalgie résignée des occasions perdues[26].

C'est là une conclusion, selon John Butt et Kathleen Tillotson, d'autant plus efficace qu'elle reste « bridée » (restrained) ; d'abord prévue ouverte vers le large, avec la mer et les vagues se déployant à l'horizon, elle s'est finalement limitée à « l'écho d'une plage automnale en plan éloigné, un grand-père auprès d'un nouveau Petit Paul et de deux Florence[27] ».

L'attitude de Dickens face aux problèmes socio-politiques

Cette attitude, en conformité avec la tradition littéraire de époque victorienne, est souvent critiquée, les objections émises se trouvant résumées par Julian Moynahan, que cite Barbara Weiss, et qui est loin de partager l'optimisme du romancier ; se référant au « petit salon de derrière » souvent mentionné à propos de « L'Aspirant de Bois », il écrit : « "La petite société du boudoir de derrière" que Dickens promeut comme alternative à la dure réalité de cette moitié de XIXe siècle anglais et à sa révolution industrielle comprend deux servantes à la retraite, un quasi-faible d'esprit, un pilote de bateau vertueux jusqu'au comique, un vendeur d'instruments de marine dépassés, et un jeune homme ennuyeux nommé Walter. Quant à Florence, elle fait moins partie de cette petite troupe qu'elle n'est l'objet de son adoration[28] - [N 4] ».

De fait, ce refuge, quelque chaleureux qu'il soit, ne paraît pas particulièrement apte à se mesurer à l'avenir, ce que John Lucas exprime en ces termes : « [Dickens] prétend qu'en faisant des braves gens de « L'Aspirant de Bois » un sanctuaire des valeurs d'autrefois, et en adoptant la posture qu'ils continueront cahin-caha à survivre et même à prospérer, il s'avère coupable d'une véritable "falsification des données"[29] ».

Ainsi, il semblerait que, malgré sa dénonciation des maux accablant la société, Dickens se soit refusé à regarder les choses en face : son regret affiché des bons vieux jours du passé correspond bien à une position invariable chez lui : présente dans Dombey et Fils elle se retrouve dans La Maison d'Âpre-Vent et Les Grandes Espérances ; Barbara Weiss l'appelle « le baume de l'espérance chrétienne[29] ». Il a cru, voulu ou feint de croire que seule la réaction des gens de bonne volonté pouvait venir à bout des bouleversements affectant son pays et, avec lui, l'Europe tout entière, que « les valeurs du cœur » suffiraient à vaincre la dureté mécanique à l'œuvre dans la société[30].

Son attitude envers l'argent reste plus claire sans pour autant se débarrasser de toute ambiguïté : au début du roman, il exerce sa satire à l'encontre de ce qu'il appelle « les valeurs mercenaires », mais s'il condamne le matérialisme, il accorde aussi à l'argent une vertu salvatrice, car le dénouement en présente comme une version purifiée, puisque, avec Walter, l'entreprise devient plus humaine et le mercantilisme de naguère donne l'impression d'être aseptisé par la bienveillance et même la charité[30]. Ainsi, la banqueroute, selon Barbara Weiss, « fonctionne comme une sorte de souffrance rédemptrice d'où le héros mercantile renaît moralement[29] ».

Somme toute, Dickens semble, en les rendant compatibles, composer avec à la fois le capitalisme et les valeurs chrétiennes. C'est pourquoi le dénouement apparaît comme exemplaire de la veine sentimentale et, en même temps, des principes ayant la faveur de sa classe sociale, l'ardeur du foyer chez Solomon Cuttle, le respect de la hiérarchie chez les Toodle. Ainsi, à part Susan Nipper, dont la langue est aussi acérée que ses yeux sont noirs, tous les domestiques restent soumis et respectueux envers leurs maîtres. Ce n'est qu'à la cuisine et dans les combles qu'ils se laissent gentiment aller à dire ce qu'ils pensent ; d'ailleurs, leur propre individualisme se voit souvent contrarié par des rivalités ancillaires se développant en parallèle de celles des puissants qui les emploient, le sous-sol singeant les étages. Enfin, l'ultime réunion de tous les « bons » protagonistes autour de la bouteille de vieux madère symbolise le triomphe de la bonne volonté, sans doute peu vraisemblable mais « dénouement obligé en cette première moitié du XIXe siècle[31] ».

Le , neuf mois avant sa mort, Dickens faisait un discours à Birmingham devant le Birmingham and Midland Institute :

« Ma confiance dans les gouvernants est dans l'ensemble infinitésimale ; ma confiance dans le Peuple des gouvernés est dans l'ensemble illimitée[32]. »

Telle reste, à distance, la philosophie essentielle qui se dégage de la vision globale qu'a Dickens de la société de son temps, celle qu'il a dépeinte dans Dombey et Fils[31].

La vision de la féminité

Dickens n'était pas féministe et n'a jamais conçu ses romans, et en particulier Dombey et Fils, comme la démonstration consciente d'une quelconque doctrine concernant la condition des femmes. Pour autant, le roman recèle une puissante vision de la féminité qui en constitue l'un des thèmes majeurs, envahissant l'histoire et la dotant de ses impulsions les plus dynamiques et poétiques[33].

Le sang et l'argent

Mr Dombey est très riche mais il ne s'est pas lui-même construit puisqu'il a hérité sa fortune de son grand-père, puis de son père, dont il vénère le nom, devenu le sien, ce que Major Bagstock, ce maître-flatteur, rappelle à satiété en le qualifiant de « grand nom » (great name)[34]. Il y a là une certaine ironie de la part de Dickens, car Dombey est tout sauf un « grand nom », un patronyme plutôt plébéien et phonétiquement très proche de donkey qui signifie « âne », ce qui le rend d'emblée quelque peu ridicule[33]. Rien n'est dit sur ces ascendants, mais leur nom laisse à penser que ce furent des parvenus de la bourgeoisie, en rien liés à l'aristocratie. Mr Dombey est tout à fait conscient de cette tare et, pour compenser cette infériorité innée, il mène grand train et se compose un masque de dignité glaciale qu'il espère conforme aux façons de la caste dont il est exclu. De fait, au XIXe siècle, la noblesse et la bourgeoisie restaient des classes antagonistes, l'une se considérant de droit l'élite héréditaire, imbue d'esprit chevaleresque et corsetée par un code d'honneur, alors que l'autre se préoccupe de labeur et de rentabilité[33].

Dans Dombey et Fils, l'aristocratie est représentée par Mrs Skewton, sa fille Edith et leur cousin Feenix, manifestement symboliques d'une caste décadente et ruinée : la première s'avère être une mère mercenaire dont la seule préoccupation est de vivre aux dépens de la beauté et des relations aristocratiques de sa fille ; d'ailleurs, Dickens a pris soin de la doter du physique de l'emploi, décatie, ruinée par l'oisiveté, portant le masque - mais avec quel luxe de préparation ! de l'élégance du comportement plaqué sur une noire hypocrisie calculatrice et fleurie. En cela, elle ressemble à « La Bonne Mrs Brown » dont on dirait qu'elle la singe deux quartiers plus loin : Good Mrs Brown est une vagabonde acariâtre ayant vendu sa fille Alice Marwood à Mr Carker, en toute conscience du terrible sort qui l'attendait, la prostitution, la délinquance ; mais Mrs Skewton s'apprête à faire exactement de même en marchandant au sou près la valeur vénale de son enfant pour la jeter dans les bras de Dombey[33]. En effet, note Françoise Basch, Mrs Skewton est une caricature féroce de mère entremetteuse, avec une cupidité symétrique de celle de Good Mrs Brown dont la rapacité se manifeste plus sordidement : deux mères indignes situées aux deux extrémités de l'échelle sociale[35].

Car si Dombey n'appartient pas à l'aristocratie, il possède la richesse, ce qui explique que ce mariage est universellement considéré comme une « transaction », voire une « bonne affaire » (a bargain) : Edith vend son « sang », comme le dit si bien Major Bagstock qui s'est beaucoup dépensé comme courtier, et son indéniable beauté en échange de la fortune d'un homme prêt à prendre femme sans autre dot que ses atouts naturels, ce qui, dans l'Angleterre victorienne, demeure inconvenant. Françoise Basch écrit que « le rôle des mères comme intermédiaires de ces transactions est déterminant[35] ». Les deux époux ont tout à fait conscience de l'aspect commercial de leur union, que Dickens a voulu vouée d'emblée à l'échec par un vice de nature[33]. Pour autant, cette pratique n'est pas rare à l'époque, mais reste une cible de la satire littéraire qui, en dénonçant les abus acceptés, cherche à instiller plus de moralité dans les rapports humains[36].

Mr Dombey, en effet, représente la classe moyenne supérieure (« upper middle class ») ; c'est aussi un marchand de la Cité, symbole du capitalisme britannique triomphant. Pour autant, Dickens a voulu infliger au personnage comme un nimbe de décadence : au lieu de se contenter de la fierté de sa réussite, le puissant homme d'affaires aspire à l'élégance aristocratique et en cela montre qu'il a perdu le souffle énergique ayant animé les pionniers ; Dombey se complait à contempler sa grandeur qu'il entend de façon obsessionnelle transmettre à un fils. C'est ainsi qu'il a délégué son autorité à James Carker, qui le ruine, et ne fait pratiquement plus rien ; de plus, l'entreprise « Dombey et Fils » reste en soi dépassée, elle-même « démodée », comme le sera l'héritier présomptif, Le Petit Paul[36].

L'analogie thématique entre la mer et la féminité

Mansion House, dans la Cité de Londres.

Mansion House, dans la Cité de Londres.

Locomotive Crampton, construite à partir de 1846.

Locomotive Crampton, construite à partir de 1846.

Le cosmos, auteur inconnu, Paris 1888 ; colorisation : Hugo Heikenwaelder, 1998.

Le cosmos, auteur inconnu, Paris 1888 ; colorisation : Hugo Heikenwaelder, 1998.

Pour autant, Mr Dombey demeure un homme puissant, à la tête d'une entreprise de transport maritime dont le siège se situe au cœur mercantile de Londres, centre névralgique du capitalisme anglais ; il possède des agences et des comptoirs disséminés par delà les océans dans « un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais »[37]. Voilà qui le relie à Major Bagstock, ancien officier des troupes coloniales : Dombey sait ce qu'il doit à l'armée, et Bagstock au succès des marchands ; d'ailleurs, c'est à La Barbade qu'est envoyé Walter et chez le major à Londres que reste une relique, l'« autochtone » (a native), ce qui laisse à penser que la fortune de Dombey a longtemps dépendu du commerce des esclaves[38], tout récemment aboli le [39]. Certes, la rigide dignité de Dombey tranche sur la rude vulgarité du major, mais il existe entre eux une réelle solidarité, car ils incarnent une vision de l'Empire déjà dépassée[40]. Ainsi, Dombey est professionnellement associé à la mer, mais il ne la comprend pas, l'exploitant sans y voir autre chose qu'un vaste néant et une prime d'assurance lorsqu'elle lui dérobe un de ses navires, sans qu'une larme soit versée sur le sort de l'équipage perdu ; il s'est approprié la mer avec son argent, mais il ne la possède pas ; pas plus que son argent puisse lui rendre son fils ou acheter l'amour de sa femme[40]. Sa sympathie va plutôt vers le chemin de fer, incarnation destructrice de la nouvelle efficacité industrielle, qui mutile les quartiers, a tué Carker et rappelle inlassablement, lors des voyages à Leamington Spa, la mort de l'héritier de son nom, scandée à chaque longueur de rail. Il y a là comme deux forces, l'une féminine, l'autre masculine, symboliquement en guerre l'une contre l'autre[40] - [41].

Pourtant, la mer infinie, origine de tout commencement et de toute fin[42], représente la Nature et le Cosmos, dont le langage reste inaccessible à ceux qu'enserrent les allées étroites de la société. La vie est un fleuve qui se jette dans ses eaux[43], et seul l'enfant prématurément sensible sait se mettre à son unisson et deviner ce qui se dit par delà les vagues ; avec lui, quelques cœurs candides et ouverts, Captain Cuttle, « l'homme seiche », Solomon Gills, « l'homme aux branchies », Walter Gay, dont le nom évoque « le gai laboureur » ou « l'harmonieux forgeron[N 5], échappent à ses périls.

L'analogie thématique entre la mer et la fémininité éclaire l'un des aspects primordiaux du roman, la relation entre les hommes et les femmes et, plus précisément, entre l'autorité masculine et la soumission féminine. Dickens a doté Mr Dombey d'un orgueil incommensurable qui fait de lui à la fois un tyran et une victime, car s'il règne en maître sur sa maisonnée, il ignore tout du monde de l'amour, en particulier celui qu'offrent les femmes de son foyer, son épouse et sa fille. D'ailleurs, s'il mentionne en maintes occasions son père et son grand-père, pas une fois n'évoque-t-il sa mère. Poussé par le système à perpétuer son nom avec l'arrivée d'un héritier mâle, le statut d'infériorité qu'il octroie aux femmes s'impose à lui comme une évidence : transmettre la vie à une fille est certes sacré, mais la transmettre à un garçon l'est bien davantage. À ce titre, le roman présente un conflit fatal entre la nature et la société : puisque la société accorde la priorité aux mâles, l'aspect femelle de la nature se trouve moralement annihilé ; Mr Dombey, en suivant aveuglément le chemin prescrit, se trouve d'emblée condamné[44].

Certes, dans Dombey et Fils, les femmes ne représentent pas seulement la maternité, mais hors de cet attribut essentiel, Dombey se coupe de tout le reste. Après la mort de sa première épouse, une tragédie pour Florence, une coupable carence de volonté pour Mrs Chick, une circonstance dérangeante pour Dombey, un sacrifice pour le lecteur et une perte, heureusement réparée par la naissance d'un bébé mâle, pour la société, une nourrice s'avère indispensable pour donner le sein manquant à cette progéniture bénie. C'est Miss Tox qui la trouve, non sans arrière-pensée puisqu'elle aspire à devenir la deuxième Mrs Dombey, sentiment sincère cependant, que le récipiendaire est bien incapable de déceler, borné qu'il est à l'amour porté à sa personne et sa projection en celle du petit héritier. De la même façon, il reste aveugle à la dévotion sans faille de sa fille à son égard et indifférent aux efforts jamais relâchés qu'elle déploie pour le réconforter après la mort du Petit Paul[44]. En contraste, la nourrice allaitante, Polly Toodle, comparée à une pomme ou à un pommier, symbolise la fécondité ; de fait, elle a un grand nombre d'enfants qu'elle chérit autant les uns que les autres, même The Grinder pourtant corrompu par la générosité mercenaire de Mr Dombey[45]. Seule sa pauvreté l'oblige à les quitter pour s'occuper du Petit Paul, si bien qu'elle se trouve comme parasitée par son nouveau maître qui vampirise son lait tout en lui déniant le droit d'aimer l'enfant que cette manne alimente. La transgression de l'ordre imposé, lorsqu'elle ira voir ses enfants avec le Petit Paul, Florence et Susan Nipper, lui vaudra son renvoi, ce qui scellera le sort du jeune garçon : privé de ce lait et de cet amour nourriciers, il s'étiolera à Brighton dans la pension de Mr Blimber et en mourra[45].

Cette mort représente la punition que la justice immanente inflige à Dombey, victime de l'isolement induit par ses préjugés sociaux, son mépris des femmes, la sienne, sa fille, la nourrice de son enfant ; contrairement à son petit garçon qui, lui, savait ses bontés et s'enchantait de ses mystères, il est resté aveugle à la fertilité de la nature que symbolisent conjointement la fluidité de l'océan et l'amour féminin[42], cet amour, écrit John O. Jordan, qui relie, comme les vagues du large, le passé au présent et le présent au futur[46] ; désormais victime de son aliénation, il subira la rébellion de sa seconde épouse et la fugue de sa fille aimante, autant de tourmentes semblables à celles qui, écrit Dickens, « secouent les flots », rappel imposé de la petitesse humaine au regard de la puissance métaphysique qui génère la naissance et la mort, parlant ce langage mystérieux qu'ignorent les petits esprits et nourricière comme le lait de la féminité[45].

Le statut littéraire de la femme

Dans Dombey et Fils, certes une œuvre artistique et non un traité, Dickens a voulu s'exprimer sur la condition féminine et affirmer son opinion de façon à être compris. À ce titre, ce roman est l'un des plus explicites qu'il ait jamais écrit[47].

Manifestement, le personnage de Florence Dombey a été créé par Dickens pour servir de démonstration[48] : le contraste est en effet abyssal entre cette enfant débordant d'amour, d'angélique bonté, de fervent oubli de soi, prémices aux qualités d'autres héroïnes comme Esther Summerson, voire Biddy, et la fin de non-recevoir systématique opposée par son père qui affirme ainsi sa conviction de l'être de la masculinité et du non-être de la féminité. Au vrai, cet antagonisme, d'autant plus douloureux qu'il est à sens unique, et que le lecteur ne peut contempler sans souffrance, devient emblématique d'une situation générale[47] ; ainsi, la sœur de Dombey, femme stupide mais partageant l'orgueil borné de son frère, se voit traitée par lui, sans qu'elle s'en aperçoive toujours, avec le même mépris, ce qu'elle accepte non par affection ou générosité, ni même par résignation, mais parce qu'elle se trouve à son insu soumise au système qu'il a instauré et auquel elle adhère jusqu'à sacrifier son amie Lucretia Tox[45].

Alice Marwood et Edith Granger participent de la même démonstration[45]. Alice relève d'un type de femme souvent exploité dans le fiction du XIXe siècle anglais, dans sa seconde moitié surtout, celui de la jeune fille séduite, corrompu puis abandonnée par un homme fortuné, condamnée à sombrer dans la délinquance et la prostitution. Edith étant conçue en parallèle avec Alice, Dickens implique que son mariage avec Dombey relève lui aussi de la prostitution[N 6]. D'ailleurs, Alice Brown est devenue Alice Marwood, « mar » signifiant le gâchis, le dommage, la corruption de l'intégrité ; quant à Edith, c'est le parcours de la vie qui la change de Skewton en Granger, puis en Dombey ; et si Polly Toodle devient Mrs Richards, c'est qu'elle participe également du symbolisme voulant qu'en perdant leur nom, les femmes abandonnent leur identité[45].

D'autres femmes sont présentées comme des victimes dans le roman, Mrs Wickam que sa condition servile rend doublement malheureuse, puisque servante, elle est mariée à un valet qui en a fait sa propre domestique. L'un des personnages les plus pathétiques est Berry, alias Berinthia, la nièce et l'esclave de Mrs Pipichin à Brighton, au point que lorsqu'un honnête épicier demande sa main, il est rejeté avec mépris (contumely and scorn, écrit Dickens de façon redondante), par la maîtresse des lieux : orpheline dépourvue de tout bien, physiquement et socialement séquestrée, Berry ne peut qu'accepter ce que cette tante décide en son nom, et encore le fait-elle avec la reconnaissance d'un cœur conditionné à voir en elle sa bienfaitrice[49].

Le badinage entre Mrs Skewton and Major Bagstock s'avère n'être qu'un jeu diplomatique, car sous la surface plaisante se tapissent la méfiance mutuelle et la dureté des affaires. Dans cette guerre des sexes, les femmes prennent quelquefois l'avantage, l'exemple le plus amusant étant celui de Mrs MacStinger, la propriétaire de Captain Scuttle, qui mène tout son monde à la baguette en mégère confirmée (sting veut dire « dard ») : avec ce marin au cœur tendre, sa méthode ne varie pas, c'est celle du terrorisme qui le réduit à l'obéissance et au silence, et son mariage avec le capitaine Bunsby, au nom de « petite brioche » (bun) vouée à être vite engloutie par l'acariâtre dame, s'apparente à un véritable kidnapping. Pour autant, le grotesque bouffon de ces situations ne saurait dissimuler l'amas de douleur que dénonce Dickens : ce sont bel et bien, en effet, la peur et l'humiliation qui gèrent les relations entre les sexes[49].

Malgré tout, il faut bien que femme se marie, vieille fille et veuve se trouvant condamnées à la précarité : aussi, la course au mari devient une préoccupation de tous les instants, même lorsque, telle Mrs MacStinger, la chasseresse déteste manifestement le sexe opposé, ce qui offre à Dickens l'occasion de scènes d'un comique relevant de la farce répétitive qui, par son insistance, finit, sous la surface burlesque, par révéler une véritable souffrance[49]. De toute façon, comme souvent chez lui, les couples en leur grande majorité se déchirent ou taisent leur malheur dans une frustrante résignation. Dans Dombey et Fils, seuls les Toodle, puis Walter et Florence connaissent le bonheur, mais il s'agit là de couples d'exception, idéalisés à l'extrême, bénéficiant à jamais de l'incorruptible innocence des jeunes années. À l'opposé, Mr et Mrs Chick se livrent un combat permanent, sans compter l'opposition qui s'installe entre Mr Dombey et Edith, tous conflits générés par le système matrimonial vicié de l'époque victorienne[50].

Des familles souvent pléthoriques

Presque toujours, les familles sont nombreuses, ce que confirment les données démographiques relevées par les historiens[51]. Ainsi, Mrs Perch, la femme du messager de Dombey, enchaîne grossesses sur grossesse. En cela, elle ne diffère pas de la propre épouse de Dickens. Certains critiques ont avancé l'idée que Dickens avait voulu souligner la fertilité des classes populaires, à la différence de celles qui avaient la charge des destinées du pays, comme il le montrera avec insistance lorsqu'il décrira la stérilité décrépite des Dedlock, à laquelle fait face dans La Maison d'Âpre-Vent, la fructification saine et joyeuse des Bagnet[52]. Même si Dickens exerce son humour bienveillant à l'encontre de ces familles pléthoriques, le lecteur moderne ne saurait rester indifférent à la rudesse qu'impliquent ces successions de grossesses, d'accouchements difficiles, de fausses-couches mutilantes, voire la mort en couches, comme pour la première Mrs Dombey. D'ailleurs, Dickens n'a eu de cesse de dénoncer l'hygiène déplorable, souvent induite par une tradition de pudeur incongrue lors des accouchements, alors que la parturiente, par fausse décence, reste à moitié debout sur une sorte de tabouret, le bébé se trouvant enfin soutiré hors d'innombrables jupons protecteurs[50].

Le sort des sœurs célibataires

Un autre ensemble d'épisodes renseigne le lecteur d'aujourd'hui sur la vie d'une catégorie de femmes bien particulières, les sœurs non mariées, comme celle de Polly Toodle, poétiquement nommée Jemima ([dʒe'maimə]), qui vit chez le couple et dont la mission est de veiller au bien-être et à l'éducation de ses neveux et nièces alors que Polly est engagée comme nourrice par Dombey ; certes, Jemima fait partie intégrante de la famille mais s'acquitte en compensation, sans la moindre rémunération, des devoirs dévolus à une servante. Une fois de plus, la comparaison s'impose avec la situation personnelle de Dickens dont la belle-sœur Georgina Hogarth passa toute sa vie adolescente et adulte au service de son illustre beau-frère qu'elle choisit de suivre après sa séparation d'avec son épouse, sa propre sœur[53]. Harriet Carker semble, elle aussi, s'être sacrifiée pour son frère John, Carker L'Aîné : ce dernier ayant commis un larcin dans sa jeunesse, non seulement ne saurait espérer la moindre promotion, mais, définitivement voué à la pauvreté, se voit condamné à une vie de repentir et de mortification ; pour Harriet, dont Sylvère Monod écrit qu'elle a « autant d'animation et de spontanéité qu'une planche à repasser », il semblait tout naturel de venir lui servir de gouvernante et lui consacrer sa vie, même après avoir finalement épousé Mr Morfin, « un autre saint »[54]. Certes, ses deux frères lui portent une affection particulièrement appuyée[N 7], mais il n'empêche que sa vie est vouée à l'abnégation, à l'expiation par procuration du « crime » de son frère, au célibat et à la privation de la maternité. Ce cas particulier illustre le sort dévolu à bien des femmes faisant table rase de leur vie personnelle pour se consacrer à leurs parents, leurs frères et sœurs, voire leur tante ou leur oncle, ce qui constitue une différence affirmée avec le statut des garçons qui, dès qu'ils atteignent leur majorité, accèdent à l'indépendance et à la liberté[55].

Des mariages, surtout de convenance

Certaines femmes jouant un rôle mineur se marient au cours du roman : tel est le cas de Cornelia Blimber qui convole avec Mr Feeder pour de simples raisons professionnelles, semble-t-il. Plus gaie est l'union de Susan Nipper et de Mr Toots, sans que, pour autant, ne demeurent des interrogations quant à la réelle sincérité de l'engagement : Susan est vive, intelligente, avec de la répartie, mais reste inculte ; Toots, quant à lui, sot mais riche, s'est en quelque sorte rabattue sur la bonne après avoir convoîté la maîtresse, Florence, qui n'aurait jamais voulu de lui. Aussi Toots n'a-t-il de cesse de justifier son choix, tant il exagère la pertinence des jugements de sa femme : lui, homme de bien, s'est allié à une servante, et cela impose, en quelque sorte, qu'on s'en excuse par excès[56]. Et pourquoi Edith Granger, présentée comme une femme de caractère, intelligente et même rebelle, tout à fait consciente, en adulte déjà âgée de trente ans, des implications morales de sa conduite, ne se révolte-t-elle pas contre son odieuse mère à laquelle, pourtant, elle sait dire ses vérités ? Pourquoi ne refuse-t-elle pas le rôle auquel, à son cœur défendant, elle est obligée ? La question même implique sa réponse : semblable aliénation souligne la pesanteur des conventions sociales et morales qui, à de très rares exceptions près, par leurs interdits, leurs tabous, les inhibitions induites, écrasent la gent féminine jusqu'à lui dénier sa liberté identitaire[55].

« Une véritable franc-maçonnerie féminine »

Une réelle solidarité féminine parcourt le roman[57] : ces filles et ces femmes souffrantes se comprennent et s'entraident, car elles, à la différence de bien des hommes qui les entourent, savent ce que signifient l'amour, l'affection, l'empathie, le réconfort. Tant et si bien qu'on a pu évoquer une sorte de franc-maçonnerie féminine dans Dombey et Fils, dépassant le plus souvent les clivages sociaux et même outrepassant la hiérarchie. Il y a là plus que de la connivence ou qu'un concours d'émotion : la formidable capacité d'amour que dispense la majeure partie des femmes du roman s'avère être une force rédemptrice qu'illustre bien la conclusion : l'orgueil du fier et intraitable Dombey a enfin capitulé jusqu'à la plus humble des bienveillances, et ce miracle, qui ailleurs, relèverait de l'utopie, retrouve ici un semblant de normalité tant est inflexible, indomptable et par là convaincante la puissance d'affection des femmes de son dernier entourage, au premier chef sa fille Florence, qu'accompagne Susan Nipper, la nouvelle Mrs Toots[58].

Notes et références

Notes

- monied middle class en anglais. « Classe moyenne », en français, correspond plutôt à ce que les Anglais appellent lower middle class.

- Charité qui sera raillée sous les traits des philanthropes acharnées que sont Mrs Jellyby et Mrs Pardiggle dans La Maison d'Âpre-Vent.

- grinders qui comprend grind (« broyer, moudre, écraser ») fait référence à l'expression charitable grinders dont Dickens s'est servi pour décrire les résidents des hospices si mal nourris qu'ils en sont réduits à broyer des os pour s'alimenter.

- Les personnages nommés ici sont Mrs Toots, Susan Nipper, Polly Toodle, Mr Toots, Captain Cuttle, Solomon Gills et Walter Gay.

- cuttle, gills, gay signifient respectivement : « seiche », « branchies » et « joyeux ».

- Le mariage mercantile est traité de « prostitution légale » par des auteurs aussi différents que Mary Wollstonecraft dans Défense des droits de la femme (1792), ou Stendhal dans De l'amour (1832).

- Le XIXe siècle a été un siècle très émotif ; on y pleure beaucoup et on affiche sans retenue ses sentiments, particulièrement entre frère et sœur. En témoignent les attachements très forts entre William et Fanny Price dans Mansfield Park de Jane Austen, voire ceux, très privilégiés, de Wordsworth et de Dorothy, de Chateaubriand et de Lucile ou de Felix Mendelssohn et de Fanny, etc.

Références

- A. O. J. Cockshut 1962, p. 97.

- Michael J. Gilmour, « Animal Imagery in Charles Dickens’ Dombey and Son », « Article de Michael J. Gilmour » (consulté le ).

- Robert Ferrieux 1991, p. 72.

- Charles Dickens 1995, p. 60.

- Roy Judge, May Day and Merrie England, Folklore no 102, 2, 1991, p. 131-134.

- « La Porte de Calais » (consulté le )

- Charles Dickens 1995, p. 413.

- Robert Ferrieux 1991, p. 73.

- Charles Dickens 1995, p. 78-79.

- Charles Dickens 1995, p. 390.

- Robert Ferrieux 1991, p. 74.

- David Paroissien 2011, p. 358-359.

- Elizabeth Gitter, « Dickens's Dombey and Son and the Anatomy of Coldness », Essays on Victorian Fiction, Dickens Studies Annual, volume 34, 2004.

- Charles Dickens 1995, p. 9.

- Charles Dickens 1995, p. 19.

- Robert Ferrieux 1991, p. 75.

- Edgar Johnson 1985, p. 74.

- Elizabeth Palmberg, « Clockwork and Grinding in Master Humphrey's Clock and Dombey and Son », Essays on Victorian Fiction, Dickens Studies Annual, volume 34, Santa Cruz, University of California, 2004.

- Charles Dickens 1995, p. 449.

- « Pathetic fallacy » (consulté le );

- Michael J. Gilmour, Animal Imagery in Charles Dickens’ Dombey and Son, « bestiaire dans Dombey and Son » (consulté le ).

- Robert Ferrieux, Bleak House, Perpignan, Université de Perpignan Via Domitia, 1993, p. 50.

- Robert Ferrieux 1991, p. 76.

- Stanley Tick 1975, p. 396.

- Louis Gondebeaud 1991, p. 11.

- Robert Ferrieux 1991, p. 77.

- John Butt et Kathleen Tillotson 1957, p. 113.

- Barbara Weiss 1986, p. 123.

- Barbara Weiss 1986, p. 124.

- Robert Ferrieux 1991, p. 78.

- Robert Ferrieux 1991, p. 79.

- « Discours de Dickens à Birmingham » (consulté le ).

- Robert Ferrieux 1991, p. 81.

- Charles Dickens 1995, p. 115.

- Françoise Basch 1976, p. 203.

- Robert Ferrieux 1991, p. 82.

- John Wilson, « Noctes Ambrosianae », no 42, Blackwood's Edinburgh Magazine, volume XXV, avril 1829, p. 527.

- John O. Jordan 2001, p. 41.

- Olivier Pétré-Grenouilleau, Les traites négrières, essai d'histoire globale, Paris, Gallimard, , 468 p. (ISBN 2-07-073499-4), p. 267.

- Robert Ferrieux 1991, p. 83.

- Nadya Aisenberg, The Progress of Dombey: or All’s Well That Ends Well, « Mer et chemin de fer dans Dombey » (consulté le ).

- John Hillis-Miller 1958, p. 179.

- Charles Dickens 1995, p. 1 (Introduction).

- Robert Ferrieux 1991, p. 84.

- Robert Ferrieux 1991, p. 85.

- John O. Jordan 2001, p. 42.

- Robert Ferrieux 1991, p. 86.

- John O. Jordan 2001, p. 40.

- Robert Ferrieux 1991, p. 87.

- Robert Ferrieux 1991, p. 88.

- « Démographie à l'époque victorienne » (consulté le ).

- Louis Gondebeaud 1991, p. 8.

- Paul Schlicke 2000, p. 277.

- Sylvère Monod 1953, p. 228.

- Robert Ferrieux 1991, p. 89.

- Robert Ferrieux 1991, p. 90.

- Louis Gondebeaud 1991, p. 10.

- Robert Ferrieux 1991, p. 91.

Annexes

Bibliographie

Vie et œuvre de Charles Dickens

- (en) John Forster, The Life of Charles Dickens, Londres, J. M. Dent & Sons, 1872-1874.

- (en) Humphry House, The Dickens World, Londres, Oxford University Press, , 232 p.

- (en) Edgar Johnson, Charles Dickens : His Tragedy and Triumph. 2 vols, New York, Simon and Schuster, , 1158 p.

- (fr) Sylvère Monod, Dickens romancier, Paris, Hachette, , 519 p.

- (en) John Butt et Kathleen Tillotson, Dickens at Work, Londres, Methuen,

- (en) John Hillis-Miller, Charles Dickens, The World of His Novels, Harvard, Harvard University Press, , 346 p.

- (en) A. O. J. Cockshut, The Imagination of Charles Dickens, New York, New York University Press, , 192 p. (ISBN 0-8147-0092-6 et 9780814700921)

- (en) Steven Marcus, Dickens : From Pickwick to Dombey, New York, .

- (en) F. R. & Q. D. Leavis, Dickens the Novelist, Londres, Chatto & Windus, , 371 p. (ISBN 0-7011-1644-7)

- (fr) Françoise Basch, Romantisme, Persée, , 198-214 p., « Mythes de la femme dans le roman victorien »

- (en) Michael Slater, Dickens and Women, Londres, J. M. Dent & Sons, Ltd., , 465 p. (ISBN 0-460-04248-3).

- (en) Peter Ackroyd, Charles Dickens, Londres, Stock, , 12347 p. (ISBN 978-0-09-943709-3).

- (en) Paul Schlicke, Oxford Reader’s Companion to Dickens, New York, Oxford University Press, , 675 p. (ISBN 0-19-866253-X)

- (en) Paul Davis, Charles Dickens A to Z : the essential reference to his life and work, New York, Facts on file, , 432 p. (ISBN 0-8160-2905-9)

- (en) John O. Jordan, The Cambridge companion to Charles Dickens, New York, Cambridge University Press, , 235 p. (ISBN 0-521-66964-2)

- (en) David Paroissien, A Companion to Charles Dickens, Chichester, Wiley-Blackwell, , 515 p. (ISBN 978-0-470-65794-2)

- (en) Norman Page, A Dickens Companion, New York, Schocken Books,

Dombey et fils

- (en) Julian Moynahan, Dickens and the Twentieth Century : Dealings with the Firm of Dombey and Son: Firmness versus Wetness, Toronto, John Gross et Gabriel Pearson, University of Toronto Press,

- (en) W. Axter, PMLA, , chap. 78 (« Tonal Unity in Dombey and Son »), p. 341-348.

- (en) Edgar Johnson, Dickens, Dombey and Son, Londres, MacMillan, coll. « Casebook Series », , « The World of Dombey and Son », p. 69-81.

- (en) Malcolm Andrews, Dickens and the Grown-Up Child, Londres, Macmillan, , « Dombey & Son: the New Fashioned Man and the Old-Fashioned Child »

- (en) Jonathan Arac, New England Quarterly. 51, , « The House and the Railroad: Dombey & Son and The House of the Seven Gables », p. 3-22.

- (en) Nina Auerbach, Dickens Studies Annual 5, , « Dickens and Dombey: A Daughter after All », p. 49-67.

- (en) Murray Baumgarten, Dickens Studies Annual 19, , « Railway/Reading/Time: Dombey & Son and the Industrial World », p. 65-89.

- (en) Laura C. Berry, Dickens Studies Annual 25, , 1-28 p., « In the Bosom of the Family: The Wet Nurse, The Railroad, and Dombey & Son ».

- (en) Robert Clark, ELH. 51, , 69-84 p., « Riddling the Family Firm: The Sexual Economy in Dombey & Son »

- (en) Robert Collins, Dickensian. 63, , 82-94 p., « Dombey & Son-Then and Now »

- (en) Denis Donoghue, Dickens Centennial Essays, Berkeley, University od California Press, , « The English Dickens and Dombey & Son », p. 1-21.

- (en) Kate Flint, The Cambridge Companion to Charles Dickens, ed. John O. Jordan, Cambridge, Cambridge University Press, , « The Middle Novels: Chuzzlewit, Dombey, and Copperfield »

- (en) Stanley Tick, Modern Language Quarterly, Washington, Duke University Press, , « The Unfinished Business of Dombey and Son », p. 90-402.

- (en) Michael Green, The Sociology of Literature, éd. Francis Barker et al, Colchester, University of Essex, , « Notes on Fathers and Sons from Dombey & Son in 1848 »

- (en) Kathleen Tillotson, Dombey & Son in Novels of the Eighteen-Forties, Oxford, Clarendon Press,

- (en) Kathleen Tillotson, Imagined Worlds : Essays on Some English Novels and Novelists in Honour of John Butt, ed. Maynard Mack et al, Londres, Methuen, , « New Readings in Dombey & Son »

- (en) Barbara Weiss, The Hell of the English : Bankruptcy and the Victorian Novel, Lewisburg, PA, Bucknell University Press, , 208 p. (ISBN 0-8387-5099-0 et 9780838750995, lire en ligne)

- (en) Margaret Wiley, Dickens Quarterly 13, , « Mother's Milk and Dombey's Son », p. 217-228..

- (en) Lynda Zwinger, Nineteenth-Century Fiction. 39, , « The Fear of the Father: Dombey & Daughter », p. 420-440.

- (fr) (en) Robert Ferrieux, Dombey and Son, Perpignan, Université de Perpignan Via Domitia, , 163 p.

- (fr) (en) Louis Gondebeaud, Dombey and Son, Pau, Université de Pau et des Pays de l'Adour, , 126 p.

Articles connexes

Liens externes

- « Dombey and Son », sur gutenberg.org (consulté le ).