Villers-en-Arthies

Villers-en-Arthies est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.

| Villers-en-Arthies | |||||

| |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Val-d'Oise | ||||

| Arrondissement | Pontoise | ||||

| Intercommunalité | CC Vexin - Val de Seine | ||||

| Maire Mandat |

Jean-François Renard 2020-2026 |

||||

| Code postal | 95510 | ||||

| Code commune | 95676 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Villersois | ||||

| Population municipale |

490 hab. (2020 |

||||

| Densité | 59 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 06′ 00″ nord, 1° 44′ 00″ est | ||||

| Altitude | 182 m Min. 89 m Max. 205 m |

||||

| Superficie | 8,25 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vauréal | ||||

| Législatives | 1re circonscription du Val-d'Oise | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

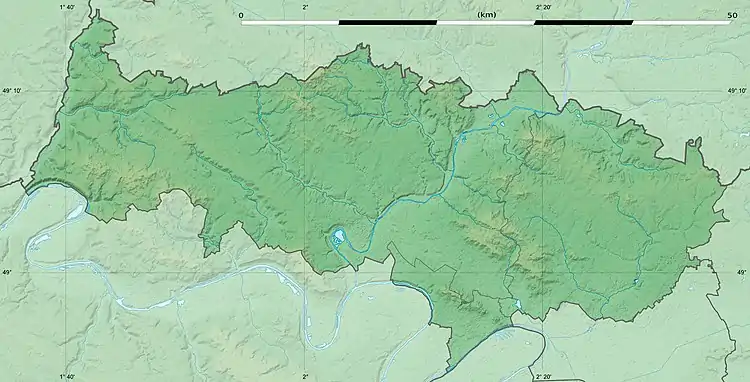

Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | villers-en-arthies.fr | ||||

Ses habitants sont appelés les Villersois.

Géographie

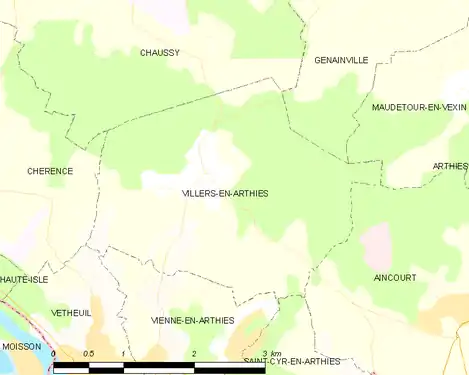

La commune est édifiée sur les hauteurs de la forêt d'Arthies, et se compose d’un village et de cinq hameaux : les Mares, Villeneuve, le Tremblay, la Goulée et Chaudray et d’une extension (au lieu-dit Saint-Léger).

Carte de la commune.

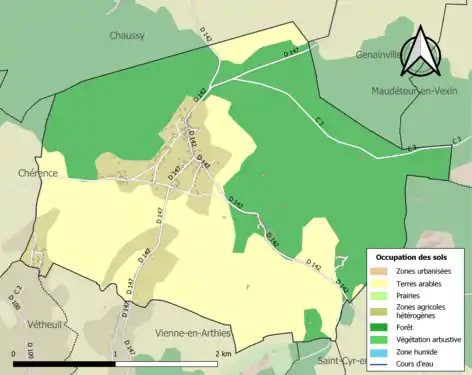

Occupation des sols

Urbanisme

Typologie

Villers-en-Arthies est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire regroupe 1 929 communes[6] - [7].

Habitat et logement

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 267, alors qu'il était de 261 en 2013 et de 249 en 2008[I 1].

Parmi ces logements, 77,4 % étaient des résidences principales, 14,9 % des résidences secondaires et 7,7 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 92,9 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 5,3 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements à Villers-en-Arthies en 2018 en comparaison avec celle du Val-d'Oise et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (14,9 %) supérieure à celle du département (1,3 %) et à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 83,8 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (82,8 % en 2013), contre 56 % pour du Val-d'Oise et 57,5 pour la France entière[I 3].

Histoire

Dès septembre 768, le village est cité dans une charte de Pépin le Bref où le roi fait un don à l'abbaye de Saint-Denis. On le retrouve en 832 dans une charte de Louis le Débonnaire, dit aussi le Pieux, fils de Charlemagne. Une chapelle et une ferme au milieu des bois sous le vocable de Saint-Léger-des-Bois est évoquée dans un acte de 1060 qui fit du lieu une paroisse.

Les Le Tirant furent les seigneurs de Villers du début du XIVe siècle (voire plus tôt) jusqu'en 1763, date à laquelle la seigneurie fut vendue par Jean Achille René Romain Le Tirant à Pierre Louis René Cahouet ; ce dernier revend le château et les terres en 1778 à Jean Louis Loiseau de Berenger. Pierre-Victor Roger de Gadancourt en devint le nouveau propriétaire en 1782, l'ayant acquis pour son fils aîné, Alexandre François Roger de Berville, comte de Villers, conseiller au parlement de Paris, qui lui succéda en 1806. Il est à l'origine de la famille Roger de Villers, ayant choisi d'adopter le nom de sa résidence.

Au XVIIe siècle, de nombreuses personnalités séjournent au village, afin de rendre visite à Christophe Ozanne (1633-1713), cultivateur du hameau de Chaudray, et surtout guérisseur renommé. Madame de Sévigné dressa de lui un portrait flatteur.

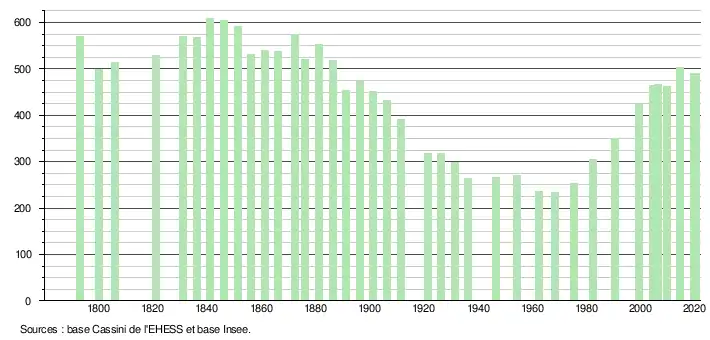

En 1790, lors du premier recensement, on comptait 480 habitants dans le village, nombre qui augmenta jusqu'en 1882 avant de décliner, le village étant victime comme tant d'autres de l'exode rural. En 1962, 44 % des maisons de la commune étaient des résidences secondaires. L'école faillit fermer dans les années 1990. Sauvée par une politique d'adaptation aux nouveaux besoins (cantine, garderie…), la plupart des maisons du village sont redevenues des résidences principales et la population augmente de nouveau.

Politique et administration

Rattachements administratifs et électoraux

- Rattachements administratifs

Antérieurement à la loi du [9], la commune faisait partie du département de Seine-et-Oise. La réorganisation de la région parisienne en 1964 fit que la commune appartient désormais au département du Val-d'Oise et à son arrondissement de Pontoise, après un transfert administratif effectif au .

Elle faisait partie depuis 1801 du canton de Magny-en-Vexin[10]. Dans le cadre du redécoupage cantonal de 2014 en France, cette circonscription administrative territoriale a disparu, et le canton n'est plus qu'une circonscription électorale.

- Rattachements électoraux

Pour les élections départementales, la commune fait partie depuis 2014 du canton de Vauréal

Pour l'élection des députés, elle fait partie de la première circonscription du Val-d'Oise.

Intercommunalité

Villers-en-Arthie est membre fondateur de la communauté de communes Vexin - Val de Seine, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé en 2005.

Liste des maires

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[15]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[16].

En 2020, la commune comptait 490 habitants[Note 3], en diminution de 2,58 % par rapport à 2014 (Val-d'Oise : +3,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Villers-en-Arthies compte deux monuments historiques sur son territoire :

- Église Saint-Martin (inscrite monument historique par arrêté du [18]) : La première église de Villers-en-Arthies doit remonter au XIe siècle, étant donné que la paroisse a été érigée en 1066. Les murs du chœur polygonal pourraient remonter à cette époque, et les autres parties datent du XIIe ou du XIIIe siècle, hormis le collatéral, ajouté au XVIe siècle. À la suite des ravages de la guerre de Cent ans, l'église est reconstruite à cette époque, et les voûtes de la nef sont refaites. Or, l'intérieur du chœur, une partie du mur sud de la nef et toutes les toitures sont détruits par un bombardement pendant les combats de libération en septembre 1944, et l'église ressemble alors à une ruine. Les voûtes du chœur sont refaits en bois, mais en imitant la structure du XIIIe siècle. La reconstruction du gros-œuvre est effectuée entre 1946 et 1953, mais l'église reste encore remplie de gravats et les fenêtres ne sont pas vitrées. Les travaux restants ne seront exécutés qu'entre 1958 et 1961, grâce à une souscription auprès des habitants et un grand effort financier de la part de la commune. L'église se compose d'une nef de quatre travées accompagnée d'un unique collatéral au nord ; d'un transept ; d'un clocher-tour latéral au nord du croisillon nord du transept, disposition rare dans le Vexin ; d'un chœur de deux travées ; et d'une chapelle latérale nord devant sa première travée, dans la continuité du croisillon nord et du collatéral nord. La première travée du chœur est trapézoïdale, car l'axe du chœur devie vers le nord, et la seconde travée comporte une partie droite voûtée séparément, puis une partie à cinq pans recouverte par une voûte sexpartite. Par ailleurs, la première travée du chœur, postérieure à l'abside, est bien plus basse que cette dernière. La nef et le collatéral sont voûtés à la même hauteur, et se partagent une toiture commune à deux rampants. Le clocher comporte trois étages, dont le premier est aveugle. Le deuxième étage est percé d'une fenêtre plein cintre par face, et sa troisième étage de deux baies géminées en cintre brisé par face. La cloche fondue en 1688 provient du château de Marly-le-Roi où elle sonnait les quarts d'heures. La façade occidentale de style gothique flamboyant est encadrée par deux contreforts couronnés par des pinacles. Le remarquable portail est aligné sous le pignon, et non sur l'axe de la nef. Son archivolte en tiers-point est également cantonné de deux clochetons stylisés, et surmonté par deux arcs en accolade. Le tympan arbore une niche à statue vide et des fers à cheval sculptés dans la pierre[19] - [20] - [21].

- Château (inscrit monument historique en 1945, sauf le « Temple du Vrai Bonheur », inscrit en 1999[22]) : Il est édifié au point le plus élevé du village et date du début du XVIIe siècle. Le corps de logis principal, à un étage, porte sur sept travées. Des fenêtres étroites alternent avec des fenêtres larges, rythme repris par les lucarnes. La façade est cantonné horizontalement par des larmiers peu saillants, et verticalement par des chaînages. Deux pavillons latéraux en saillie et hauts de deux étages flanquent le corps de logis principal. Celui de gauche est édifiée sur les fondations d'un ancien rendez-vous de chasse ; il en subsiste la vieille tour dite de la Reine Blanche. Les trois ailes du château possèdent chacune des toits à deux croupes, couverts d'ardoise. La grille d'entrée fermant la cour d'honneur est surmontée des armoiries en fer forgé d'Alexandre François Roger de Villers. Dans le parc d'une superficie de 28 ha, subsistent une glacière, et le temple du « Vrai Bonheur », édifice de style grec élevé en 1790 par le comte de Villers en l'honneur de Catherine de Vernay, sa première épouse disparue, morte en couches en lui laissant un petit garçon. Le temple porte en fronton l'inscription : « Optimæ Conjugi » (À la meilleure des épouses). L'allée de tilleuls de l'entrée fut plantée en 1610. La grille du château se trouvant actuellement à l'entrée du jardin, en haut de l'allée, se situait jadis au pied de l'allée, au niveau de l'entrée actuelle de la mairie. On peut encore distinguer à droite de la mairie les anciens pieds du portail[21] - [19]. Le château est ouvert à la visite pendant une partie de l'année.

On peut également signaler :

- Croix pattée dite croix de Carnage : Petite croix trapue semblable à celles d'Omerville et du hameau de Ducourt, sur la commune de Saint-Gervais. La fonction de ces croix était celle d'une borne[21].

- Abreuvoir et fontaine, Grande-rue : Deux renfoncements voûtés sous la terrasse d'une propriété abritent chacun un bassin : Le plus petit, à gauche, sert de fontaine ; le plus grand, à droite, servait d'abreuvoir aux chevaux.

- Lavoir couvert, route des Mares, près du chemin du Rocher : Le bâtiment est ouvert côté rue et accessible au public. Restauré récemment, il possède un bassin subdivisé en deux parties, avec des emplacements dédiés aux lavandières à gauche et à droite. Trois toits en appentis protègent l'espace autour du bassin, à gauche, au fond et à droite. Le sol est pavé.

- Lavoir ouvert, au hameau de Villeneuve : N'en subsiste qu'un bassin subdivisé en deux parties, les autres aménagements ayant disparu avec le temps.

- Maison du peintre François Rivoire (1842-1919), Saint-Léger : Maison de style classique élevée sur une terrasse. Le péristyle avec balcon qui court devant toute la façade est influencé par l'architecture de La Nouvelle-Orléans[21].

- Ancien café, 18 Grande-rue : Il conserve son aménagement intérieur du début des années 1920, comptoir, tables et chaises compris. De ce fait, le café a plusieurs fois servi de lieu de tournage pour des films[21].

Personnalités liées à la commune

- Michel du Bois, humaniste, naquit à Villiers. Réfugié à Genève, il y fonda en 1537 une imprimerie qui édita les œuvres de Jean Calvin.

Villers-en-Arthies et le cinéma

Un dimanche à la campagne (1984) de Bertrand Tavernier[23] et La course de l'escargot (1998) de Jérôme Boivin furent tournés à Villers.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site de la mairie

- « Dossier complet : Commune de Villers-en-Arthies (95676) », Recensement général de la population de 2018, INSEE, (consulté le ).

- « Villers-en-Arthies », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Villers-en-Arthies » sur Géoportail.

- « Liste des documents numérisés concernant la commune », Archives départementales du Val-d'Oise (consulté le ).

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Site de l'Insee

- « Chiffres clés - Logement en 2018 à Villers-en-Arthies » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Villers-en-Arthies - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 à Villers-en-Arthies - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans le Val-d'Oise » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

Autres sources

- « Communes limitrophes de Villers-en-Arthies » sur Géoportail..

- « Communes limitrophes de Villers-en-Arthies » sur Géoportail..

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Commune hors attraction des villes », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Hippolyte Cocheris, Anciens noms des communes de Seine-et-Oise, 1874, ouvrage mis en ligne par le Corpus Etampois.

- Loi no 64-707 du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, JORF no 162 du 12 juillet 1964, p. 6204–6209, fac-similé sur Légifrance.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Villers-en-Arthies, Jean Dubar et Jean Rochefort, non édité, octobre 1993, ouvrage mis en ligne par Jean Rochefort.

- Préfecture du Val-d'Oise - Liste des maires du département du Val-d'Oise, avril 2008

- « Les 15 premiers candidats de l'UMP », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne).

- Maxime Laffiac, « Jean-Francois Renard rempile à l’intercommunalité Vexin-Val de Seine : Samedi 11 juillet, Jean-François Renard (DVD), maire de Villers-en-Arthies, a été réélu à la tête de l'intercommunalité Vexin-Val de Seine », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ) « Seul candidat en lice, il s’agit du deuxième mandat qu’il exercera à la tête de l’intercommunalité ».

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Église Saint-Martin », notice no PA00080233, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « L'église Saint-Martin / Le château », sur Villers-en-Arthies (site officiel) (consulté le ).

- Bernhard Duhamel, Guide des églises du Vexin français : Villers-en-Arthies, Paris, Éditions du Valhermeil, , 344 p. (ISBN 2-905684-23-2), p. 333-334.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, « Le patrimoine des communes du Val-d’Oise : Villers-en-Arthies », Collection Le Patrimoine des Communes de France, Paris, Flohic Éditions, vol. II, , p. 607-610 (ISBN 2-84234-056-6).

- « Château », notice no PA00080232, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Lieux de Tournage Cinématographique