Genainville

Genainville est une commune française située dans le département du Val-d'Oise en région Île-de-France.

| Genainville | |||||

%252C_mairie_et_monument_aux_morts%252C_place_de_l'%C3%89glise.jpg.webp) La mairie et le monument aux morts. | |||||

.svg.png.webp) Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Val-d'Oise | ||||

| Arrondissement | Pontoise | ||||

| Intercommunalité | CC Vexin - Val de Seine | ||||

| Maire Mandat |

Alain Schmit 2020-2026 |

||||

| Code postal | 95420 | ||||

| Code commune | 95270 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Genainvillois | ||||

| Population municipale |

537 hab. (2020 |

||||

| Densité | 51 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 49° 08′ 00″ nord, 1° 45′ 00″ est | ||||

| Altitude | 142 m Min. 60 m Max. 203 m |

||||

| Superficie | 10,50 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vauréal | ||||

| Législatives | 1re circonscription du Val-d'Oise | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

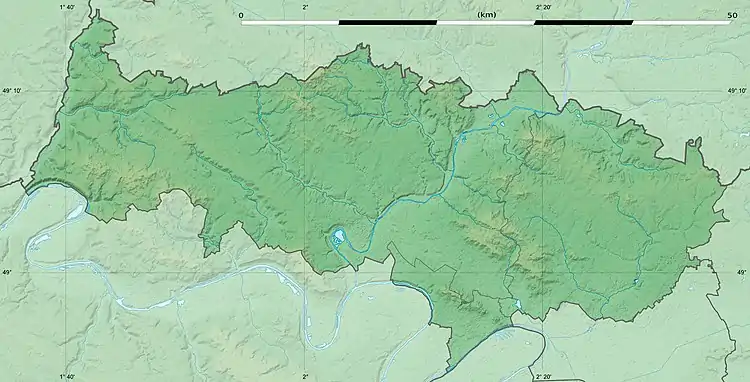

Géolocalisation sur la carte : Val-d'Oise

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.genainville.fr | ||||

Géographie

Description

%252C_vue_sur_le_village_depuis_les_environs_du_cimeti%C3%A8re.jpg.webp)

La commune est située au cœur du Vexin français, à 50 km environ au nord-ouest de Paris, entre Magny-en-Vexin et Vétheuil, et est aisément accessible par l'ancienne route nationale 183 (actuelle RD 983 de Mantes-la-Jolie à Magny-en-Vexin).

Le village se situe dans un vallon où coule un ruisseau prenant sa source à l'emplacement des ruines gallo-romaines des Vaux-de-la-Celle.

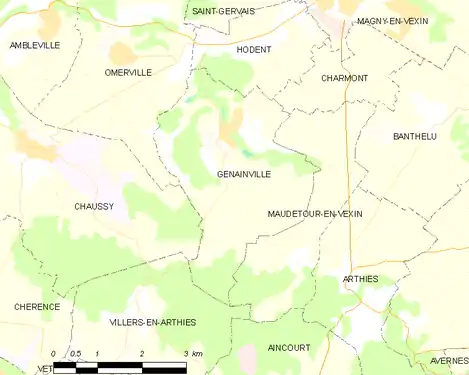

Communes limitrophes

La commune est limitrophe de : Omerville, Hodent, Charmont, Maudétour-en-Vexin, Villers-en-Arthies et Chaussy.

Carte de la commune.

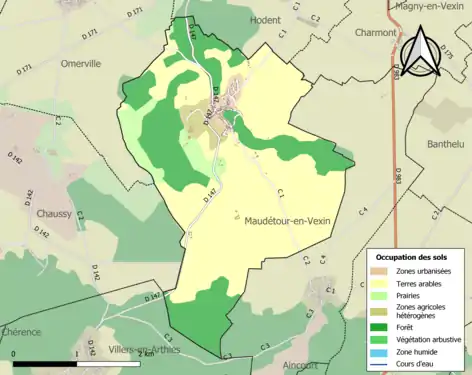

Occupation des sols

Hydrographie

La commune est située à la confluence de trois ruisseaux, dont le ru de Genainville et le ru de Préfontaine. Le cours d'eau ainsi formé se jette dans l'Aubette de Magny et est donc un sous-affluent de la Seine par l'Epte.

Urbanisme

Typologie

Genainville est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [3] - [4] - [5].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire regroupe 1 929 communes[6] - [7].

Toponymie

%252C_vieille_plaque%252C_rue_du_Vieux_moulin_(RD_47).jpg.webp)

Attesté sous les formes Genetville et Geneth-ville en 658 [8], puis sous la forme latinisée Genestivilla en 849[9], Genezvilla[10], Genesvilla en 1186, Genevilla en 1338[11].

La forme Genestivilla est une étymologie de clerc d'après le latin genista « genêt ». En effet, les formes suivantes ne comportent aucune trace d'un groupe [st] qui se serait amuï par la suite et, de plus, les formations toponymiques médiévales en -ville ne sont jamais associées à un nom d'arbre. Il s'agit, comme c'est le plus souvent le cas, d'un nom de personne. Albert Dauzat et Charles Rostaing proposent l’anthroponyme germanique Gening[12], mais Ernest Nègre préfère le nom de personne roman Genesius. Il est plus conforme phonétiquement aux formes anciennes connues et le passage de Gene- à Genain- se serait fait par analogie avec la finale -ain des anthroponymes contenus dans Goussainville, Attainville et Fremainville, autres communes du Val-d'Oise[13].

Le second élément -ville est un appellatif toponymique signifiant anciennement « domaine rural », puis « village ». Il est issu du gallo-roman VILLA, lui-même du latin villa rustica « grand domaine rural », d'où le sens global de « domaine rural de Gening ou de Genesius ».

Histoire

Le site de Genainville est occupé depuis l'âge du fer. D'importants monuments gallo-romains[14] furent détruits par les invasions barbares en 275 ; ils servirent plus tard de carrière de pierre à l'époque mérovingienne.

Le village, siège d'un prieuré à partir du XIIe siècle, est soumis au pouvoir de plusieurs communautés religieuses durant plusieurs siècles. Outre l'agriculture et l'artisanat, une mine d'argent constituait la seule autre activité économique de la commune.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[17]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[18].

En 2020, la commune comptait 537 habitants[Note 3], en diminution de 1,47 % par rapport à 2014 (Val-d'Oise : +3,84 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

La 20e édition de la foire gastrinomique de Genainville organisée par la commune et le XV du Vexin avec de nombreux producteurs régionaux et locaux a eu lieu le [21].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Genainville compte quatre monuments historiques sur son territoire :

- L'église Saint-Pierre (classée monument historique par arrêté du [22]) date du XIIIe siècle mais a été très remaniée au XVIe siècle. Elle présente la particularité d'être en fait une double église : elle possède en effet deux nefs et deux chœurs ; l'un était semble-t-il réservé au moines du prieuré voisin et l'autre aux paroissiens, même si cette théorie est contestée par des historiens. Le chœur double date du XIVe siècle, les deux nefs égales furent reconstruites au XVIe siècle, les voûtes d'ogives sont séparées par des piliers du XIIIe siècle. La façade principale nord-ouest est du pure style Renaissance. Sa division en deux parties inégales reflète la réalité à l'intérieur. Les deux portails Renaissance sont attribués sans preuve à Jean Grappin. L'église possède une pierre-labyrinthe de la fin du XIIIe siècle (classée monument historique), unique exemple présent dans le Vexin. Sa dimension réduite (75 cm × 68 cm) permettait aux fidèles de le parcourir avec le doigt[23] - [24].

- À droite de l'église, un bâtiment moderne renferme les restes d'un ancien prieuré (inscrit monument historique par arrêté du [25]). Il en reste une porte romane dont l'archivolte est décorée de bâtons brisés, accessible par un escalier extérieur, et une fenêtre géminée du XIIIe siècle. Le prieuré dépendait de l'abbaye Saint-Père-en-Vallée, à Chartres[24] - [23].

- La croix de cimetière (classée monument historique par arrêtés du [26]) présente une pietà et surprend par la finesse des détails.

- Un important site archéologique, datant du IIe siècle et mis au jour en 1935 (classé monument historique en 1941 et en 1981[27] - [28]), se trouve au lieu-dit les Vaux-de-la-Celle.

L'ensemble[29], menacé de dégradations dues à la proximité d'une nappe phréatique, comprend quatre éléments :- Les substructures du théâtre romain sous la forme d'un demi-amphithéâtre adossé au coteau mesurent 110 m de diamètre. Environ 8 000 à 10 000 spectateurs pouvaient y trouver place.

- Les vestiges d'un temple de plan carré, constitué de briques et de pierres, mesurent 28 mètres de côté. C'est un exemplaire unique de lieu de culte composé de deux cellæ, probablement dédié à Mercure et à sa parèdre gauloise, Rosmerta. Intégré dans un conciliabulum, il était un lieu de rencontre des Véliocasses ; les vestiges conservent des traces de polychromie.

- La voie sacrée conduit à l'entrée du temple ; constituée de larges dalles plates, elle mesure 35 m de long et 8 m de large.

- Le nymphée est constitué d'un bassin principal encastré dans le mur du temple et de deux bassins annexes.

Par ailleurs, des restes importants de statues et de chapiteaux sont conservés dans deux salles du musée archéologique départemental du Val-d'Oise, à Guiry-en-Vexin[24].

Des vestiges plus anciens se trouveraient sous l'ouvrage gallo-romain, probablement un temple du Ier siècle et une nécropole gauloise su VIIIe siècle av. J.-C.[30].

%252C_%C3%A9glise_St-Pierre%252C_place_de_l'%C3%89glise_2.jpg.webp) L'église Saint-Pierre.

L'église Saint-Pierre.%252C_ancien_prieur%C3%A9%252C_place_de_l'%C3%89glise_2.jpg.webp) L'ancien prieuré.

L'ancien prieuré.%252C_croix_de_cimeti%C3%A8re_(MH)%252C_vue_de_d%C3%A9tail.jpg.webp) Croix de cimetière.

Croix de cimetière.%252C_amphith%C3%A9%C3%A2tre_IIe_si%C3%A8cle_2.jpg.webp) L'amphithéâtre en hémicyle, extrémité nord des tribunes

L'amphithéâtre en hémicyle, extrémité nord des tribunes Sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle

Sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle Sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle et bassin

Sanctuaire gallo-romain des Vaux-de-la-Celle et bassin

- Eléments du sanctuaire de Genainville au Musée de Guiry-en-Vexin

Nymphee

Nymphee Statue féminine

Statue féminine Salle principale des vestiges du sanctuaire de Genainville

Salle principale des vestiges du sanctuaire de Genainville

On peut également signaler :

- Ferme de la Bretèche, écart de la commune au sud du village : Ancienne ferme seigneuriale fortifiée, elle comporte d'éléments architecturaux du XIIIe siècle, mais ses bâtiments ont été largement remaniés au XVIIIe et au XIXe siècle. Parmi les vestiges les plus intéressants, l'on peut signaler un coussiège, deux bancs de pierre ménagés dans l'épaisseur du mur, et une voûte du XIIIe siècle au-dessus du puits de la Bretèche, dans une cave[24].

- Croix Chevrier, route de Magny, à l'entrée du village : cette croix, placée sur un haut soubassement maçonné en moellons, surplombe largement la route. Le socle très marqué par l'influence des intempéries semble plus ancien. Le court fût de section carrée est biseauté sur sa partie basse, puis présente sur trois faces des cartouches sculptés. Cette partie la plus intéressante de la croix est mis en exergue par des larmiers en haut et en bas. La croix proprement dite est toute simple et dénuée d'ornementations.

- Lavoir, rue de la Sérée : Situé en dessous du niveau de la rue, l'on y accède par une rampe et non par un escalier, fait assez rare dans la région. Sauf à son entrée, le lavoir est entièrement entouré de murs, tenant à des propriétés privées de deux côtés. Ces murs supportent en même temps les deux toits en appentis protégeant les emplacements réservés aux lavandières, alors que le bassin au centre reste au ciel libre. Du fait de la présence de murs-pignon, il n'y avait pas besoin de placer des poutres autour du bassin pour supporter la toiture. L'alimentation en eau se fait par l'une des nombreuses sources autour du village.

%252C_promenade_du_Val%252C_depuis_la_rue_de_la_croix_Chevrier.jpg.webp)

- Fontaine ou abreuvoir, sente rurale no 8 : Cette sente relie la rue du Vieux-Moulin, à la rue de la Sérée. Le ruisseau Chalot coule le long de la sente, alimenté par deux sources visibles le long du chemin. L'eau des sources alimentait également un petit bassin un peu en retrait par rapport au chemin, et environ un mètre plus bas. Les abords du bassin ont été incorporés dans deux propriétés privées attenantes, et le caractère délaissé de cet aménagement ne permet plus de déterminer sa fonction exacte. Le bassin n'est pas rectangulaire, mais devient plus large vers son chevet en hémicycle, dominé par un mur en pierre.

- Promenade du Val : Cette ruelle relie la place de l'Église à la rue du Vieux-Moulin. Elle est suivie par un ruisseau dont les abords sont stabilisés par des murets. L'intérêt de la promenade réside en l'authenticité du lieu, ayant subi peu de transformations depuis le XIXe siècle.

- Lavoir, au bout d'une courte sente partant de la rue du Chat-Noir : Un escalier rudimentaire descend vers ce petit lavoir en dehors du village, dont le bassin n'est accessible que d'un seul côté. Il est alimenté par une fontaine attenante. La charpente du toit en appentis s'appuie sur l'un des murs latéraux, ainsi que sur deux poutres en bois.

- Sentier du patrimoine, aménagé en 2018, dont les 10 stations permettent de découvrir des lieux historiques de la commune et son petit patrimoine : le Prieuré (propriété privée), l’église Saint-Pierre avec sa double nef et son labyrinthe, le plus grand site archéologique d’Île-de-France (avec celui de Pincevent), le lavoir de la Serrée et celui du Chat Noir, des éléments témoins d’un passé industriel : des moulins, une ancienne usine de tire-bouchons, des fours à chaux et la maison de Rodolphe Salis[31]...

%252C_croix_Chevrier%252C_route_de_Magny.jpg.webp) Croix Chevrier.

Croix Chevrier.%252C_lavoir%252C_rue_de_la_Ser%C3%A9e.jpg.webp) Entrée du lavoir.

Entrée du lavoir.%252C_lavoir%252C_rue_de_la_Ser%C3%A9e%252C_int%C3%A9rieur.jpg.webp) Lavoir, rue de la Serée.

Lavoir, rue de la Serée.

Personnalités liées à la commune

- Rodolphe Salis (1851-1897), créateur du café-concert Le Chat Noir à Montmartre, avait une maison dans le village, qu'il avait surnommé Chatnoiville-en-Vexin[31].

Héraldique

.svg.png.webp) |

Blasonnement :

Écartelé : au premier d'azur semé de fleurs de lys d'or, au deuxième de gueules au temple antique d'argent maçonné et ouvert de sable, au troisième losangé d'or et de gueules, au quatrième d'argent au chat effarouché de sable allumé de sinople.

Commentaires : Devise : fortumam quærebam inveni famam (en cherchant fortune, j'ai trouvé la célébrité) |

Voir aussi

Bibliographie

- Roland Vasseur et Françoise Waro, Villages du Vexin : Genainville : Un prieuré une église, au cœur d'une communauté rurale, Pontoise/Genainville, Société historique et archéologique de Pontoise, du Val-d'Oise et du Vexin - Mairie de Genainville, , 394 p. (ISBN 2-907912-03-8)

- Pierre Delcourt, « La porte romane de Genainville », Mémoires de la Société historique et archéologique de l'arrondissement de Pontoise et du Vexin, Pontoise, Imprimerie Lucien Pâris, vol. 27, , p. 103-106 (ISSN 1148-8107, lire en ligne)

Articles connexes

Lien externe

- Site de la mairie

- « Dossier complet : Commune de Genainville (95270) », Recensement général de la population de 2017, INSEE, (consulté le ).

- « Genainville », Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, .

- « Genainville » sur Géoportail.

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- « Communes limitrophes de Genainville » sur Géoportail..

- « Communes limitrophes de Genainville » sur Géoportail..

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Dans des actes de donation de la reine Bathilde..

- Albert Dauzat et Charles Rostaing, Dictionnaire étymologique des noms de lieux en France, librairie Guénégaud 1979, p. 315.

- Hippolyte Cocheris, Anciens noms des communes de Seine-et-Oise, 1874, ouvrage mis en ligne par le Corpus Etampois.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France (lire en ligne)

- A. Dauzat et Ch. Rostaing, op. cit..

- Ernest Nègre, op. cit..

- http://www.pnr-vexin-francais.fr/fichier/pnr_document/49/document_fichier_fr_genainville.pdf

- Réélu pour le mandat 2014-2020 : « Les maires du Val-d'Oise » [PDF], Les élus du Val-d'Oise, (consulté le ).

- « Répertoire national des maires » [txt], Répertoire national des élus, sur https://www.data.gouv.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Val-d'Oise. Une foire gastronomique en plein air à Genainville : L'événement, qui fêtait sa vingtième édition, s'est déroulé à Genainville (Val-d'Oise), dimanche 25 avril 2021, dans le strict respect des consignes sanitaire », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- « Église Saint-Pierre », notice no PA00080067, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Bernhard Duhamel, Guide des églises du Vexin français : Genainville, Paris, Éditions du Valhermeil, , 344 p. (ISBN 2-905684-23-2), p. 155-157.

- Jean-Loup Corbasson, Pascal Goutrat et Stéphane Gasser, « Le patrimoine des communes du Val-d’Oise : Genainville », Collection Le Patrimoine des Communes de France, Paris, Flohic Éditions, vol. II, , p. 548-552 (ISBN 2-84234-056-6).

- « Ancien prieuré », notice no PA00080068, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Croix de cimetière », notice no PA00080066, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Vestiges gallo-romains », notice no PA00080069, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Historique du site : 160 - Construction des bâtiments ; 250 - abandon du site ; 1935 - l'architecte Pierre Orième (1903-1977) met au jour un bâtiment nommé « pavillon » ; 1941 - tenant compte des découvertes prometteuses, l'État rachète 5 hectares et classe le site comme monument historique ; 1960-1991 - fouilles conduites par la CRAVF sous P.H. Mitard ; 1988 - Le directeur des Antiquités classe le site parmi les grands sites nationaux retenus pour une mise en valeur ; 1991 - Fermeture du site au public ; conservation assurée par les Monuments historiques ; 2002 - création d'une association de sauvegarde ; 2003-2006 - fouilles menées par l'association étudiante de l'université de Cergy.

- Marie Persidat, « Genainville : le site archéologique des Vaux-de la-Celle de plus en plus intrigant : Une nouvelle campagne de fouilles s’achève cette semaine au sein de cet immense site gallo-romain. Le projet contesté de couverture du temple est quant à lui ajourné », Le Parisien, (lire en ligne, consulté le ).

- Jonathan Roisin, « Le site archéologique de Genainville, un trésor à découvrir… et sans cesse recouvert : Année après année, le site des Vaux-de-la-Celle gagne en importance. Sous le temple du IIe siècle, classé monument historique, se cache un autre temple plus ancien, voire une nécropole gauloise. Un lieu recouvert après chaque fouille pour le laisser intac », Le Parisien, édition du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).

- Robert Démard, « Val-d'Oise. À Genainville, le sentier du patrimoine a été inauguré : Situé à Genainville (Val-d'Oise), ce sentier permet de mettre à l'honneur des lieux historiques et une partie du patrimoine de la commun », La Gazette du Val-d'Oise, (lire en ligne, consulté le ).