Ventiseri

Ventiseri est une commune française située dans la circonscription départementale de la Haute-Corse et le territoire de la collectivité de Corse. Elle appartient à l'ancienne piève de Coasina dont elle était le chef-lieu, dans le Fiumorbo.

| Ventiseri | |

.jpg.webp) Vue du village de Ventiseri depuis la D 45, en venant de Travo. | |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Collectivité territoriale unique | Corse |

| Circonscription départementale | Haute-Corse |

| Arrondissement | Corte |

| Intercommunalité | Communauté de communes de Fium'orbu Castellu |

| Maire Mandat |

Francois Tiberi 2020-2026 |

| Code postal | 20240 |

| Code commune | 2B342 |

| Démographie | |

| Gentilé | Ventisérais |

| Population municipale |

2 520 hab. (2020 |

| Densité | 54 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 41° 56′ 36″ nord, 9° 20′ 00″ est |

| Altitude | 510 m Min. 0 m Max. 1 033 m |

| Superficie | 46,7 km2 |

| Type | Commune rurale et littorale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Fiumorbo-Castello |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | ventiseri.fr |

Géographie

Situation

Ventiseri est une commune littorale située sur la côte est de la Corse, au sud de la Plaine orientale et de la Costa Serena, dans l'ancienne piève de Coasina. Elle est l'une des sept communes du canton de Prunelli-di-Fiumorbo.

- Communes limitrophes

|

Serra-di-Fiumorbo | Serra-di-Fiumorbo | Serra-di-Fiumorbo |  |

| Chisa | N | Mer Tyrrhénienne | ||

| O Ventiseri E | ||||

| S | ||||

| Solaro | Mer Tyrrhénienne |

Géologie et relief

La commune est adossée à un chaînon montagneux du massif du Monte Incudine qui diverge de la chaîne centrale vers le nord-est et culmine à 1 045 mètres à la Punta di u Quarciu Grossu (littéralement « Pointe du gros chêne »).

Son territoire s'étage d'ouest en est depuis ce sommet jusqu'à la mer sur dix kilomètres. Le chef-lieu et ses hameaux environnants sont situés à plus de 400 mètres d'altitude, mais plus de la moitié de la surface de la commune se trouve à moins de 200 mètres d'altitude, et plus du quart à moins de 50, de part et d'autre de la RT 10 (ex-RN 198) (Bastia - Bonifacio), qui traverse la commune du nord au sud sur sept kilomètres, du hameau de Mignataja au pont du Travo.

Hydrographie

La commune de Ventiseri est bordée au sud par le fleuve côtier Travo, au régime torrentiel, qui coupe parfois la nationale en cas de fortes pluies. Son embouchure se situe au sud de la base aérienne 126 de Ventiseri-Solenzara. Sur la portion de son cours qui sépare Ventiseri de Solaro, il reçoit les eaux de plusieurs ruisseaux qui prennent naissance sur la commune : ruisseau d'Aretu[1] (qui délimite en partie Ventiseri et Chisa), ruisseau de Cippisa[2], ruisseau d'Acqua Tepida, ruisseau du Guadellu[3] et ruisseau d'Aria Vallinca[4].

Entre la route nationale et la mer, l'étang de Palo, autrefois nommée étang de Coasina[5], est une lagune partagée avec la commune voisine de Serra-di-Fiumorbo qui possède la partie « côté mer ». L'étang reçoit, du nord au sud, les eaux de petits cours d'eau : les ruisseaux de Tagnacane[6], de Stangone[7], de Milelli[8] et de Calanala[9].

Au sud de l'étang, entre l'aérodrome militaire de Solenzara et la mer, se situe en arrière d'un cordon dunaire, une zone humide qui occupe l'espace jusqu'à l'embouchure du Travo[10].

Voies d'accès et transports

- Accès routiers

La commune est traversée dans sa partie orientale (plaine littorale) par la route territoriale 10 (RT 10, ex-RN 198), qui donne accès à Ghisonaccia, Aléria et Bastia au nord, à Solenzara, Porto-Vecchio et Bonifacio au sud.

Le chef-lieu est accessible depuis Travo, sur la RT 10, par la départementale 45, qui poursuit ensuite dans les collines vers Serra-di-Fiumorbo. La D 745, depuis Mignataja, monte à Piedi Quarcio en passant auprès du château de Coasina, et rejoint ensuite la D 45.

La route départementale 545 traverse la commune du nord au sud au pied des collines, en parallèle à la nationale. Installée sur la plateforme de l'ancienne voie ferrée qui relia de 1935 à 1943 Bastia à Porto-Vecchio, elle sert de desserte locale entre les habitations qui la bordent.

- Transports

Les hameaux de la plaine sont traversés par une ligne d'autocars assurant des liaisons quotidiennes de et vers Bastia et Porto-Vecchio. Une entreprise de taxi est établie à Minataja.

L'aéroport le plus proche est l'aéroport de Figari-Sud-Corse, à 80 km ; l'aéroport de Bastia-Poretta est distant de 88 km. Le port de commerce le plus proche est celui de Porto-Vecchio (60 km), celui de Bastia à 105 km.

Habitat

Jadis, le littoral avait été déserté en raison des fréquentes razzias barbaresques, et de la malaria qui y sévissait. Les habitants avaient trouvé refuge à Ventiseri, un habitat important de la piève de Coasina, construit sur les hauteurs.

La paix revenue avec les Génois, le territoire s'est petit à petit repeuplé.

Au cours de la deuxième moitié du siècle dernier, le littoral et la plaine se sont urbanisés grâce à la RN 198 (récemment devenue RT 10), un des principaux axes de circulation de l'île, au renouveau de l'agriculture sur l'île, et surtout à l'installation sur le territoire de la commune de l'importante base aérienne 126 Solenzara.

- Villages perchés

_%C3%A9glise_paroissiale_San-Ghjuvanni-Evangelista_(Saint-Jean-%C3%89vang%C3%A9liste)%253F_Vue_de_la_sortie_Nord.jpg.webp)

- Ventiseri et ses hameaux environnants, Contra, Suppranacia et Vignarella, des lieux de la piève déjà habités au début du XVIe siècle, avaient été bâtis à l'intérieur des terres, à plus de 400 mètres d'altitude, pour « voir venir l'envahisseur ». S'y trouvent l'église paroissiale, le bureau de La Poste, le cimetière.

- Petit village en limite nord de la commune, à 325 mètres d'altitude, relié à la plaine par la route D 745, Pedi Quarciu possède une chapelle, la chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie.

- Hameaux de la plaine

Le long de la RT 10, du nord au sud, on trouve :

- Mignataja, et ses satellites Cotticcio et Battello

- Vix, en bordure de la zone humide de Palo, au nord de l'étang du même nom[10] ; on y trouve un petit cimetière

- Travo, devenu le plus important lieu habité de la commune. S'y trouvent les centres administratifs (mairie, gendarmerie, bureau de La Poste, écoles primaire et maternelle, etc.), une chapelle. Il a pour voisins immédiats plusieurs lotissements destinés aux personnels de la base aérienne : Cité de l'Air, lotissement Simonpoli.

Urbanisme

Typologie

Ventiseri est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [11] - [12] - [13]. La commune est en outre hors attraction des villes[14] - [15].

La commune, bordée par la mer Méditerranée, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[16]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[17] - [18].

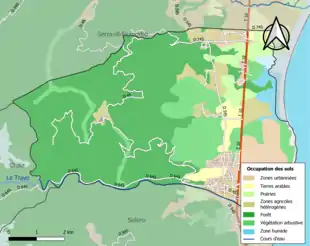

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (69,3 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (69,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (52,4 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (16,3 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8,4 %), zones agricoles hétérogènes (7,3 %), zones urbanisées (4,6 %), prairies (4,3 %), cultures permanentes (3 %), eaux maritimes (1,7 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (0,6 %), terres arables (0,5 %), zones humides intérieures (0,4 %), zones humides côtières (0,4 %)[19].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[20].

Histoire

Moyen Âge

En 1018, le pape Grégoire VI envoya en Corse le marquis de Massa de Maremma pour faire régner l'ordre. Il se rendit rapidement maitre de tout le territoire.

Vers la fin du XIe siècle, le comte Ugo Colonna devenu maître de la Corse après avoir défait les Maures, pour témoigner sa reconnaissance à ceux qui l'avaient obligé, fit don à Ganelon Covasina, avec tout le territoire qui s'étend de Solenzara à Calcosalto[Note 2]. Ganelon était venu sur l'île accompagné de Truffetta de Covasina, autre descendant des Mayençais.

Pendant la guerre des Biancolacci, Truffetta de Covasina avait passé les Monts et s'était fait seigneur de Talabo. « Ce fut lui qui bâtit le château de Pietrapola ; il l'appela ainsi du nom d'une de ses sœurs, Pola, qui l'occupait. Truffetta en mourant laissa trois fils ; l'un eut Covasina, le deuxième Pietrapola, et le troisième Poggio di Nazza. Ceux-ci, à l'exemple de tous les autres, se mirent à se faire la guerre ; on vit alors paraître sur la scène, dans le pays d'Antisanti, les gentilshommes de Novella, ceux de Noceta et de Castelnovo , qui se construisirent des châteaux et refusèrent l'obéissance aux fils de Truffetta, si bien qu'il ne resta plus à ces derniers que Talabo et le territoire qui s'étend de Pianello à Pietrapola »[21].

Dans les années 1380, les gouverneurs de la Maona vendirent le château de Cinarca à Ghilfuccio d'Istria. Ils restèrent maîtres du pays compris entre Calvi, Covasina et Lavasina[Note 3] ; comme il n'y avait de ce côté aucun seigneur particulier, cette partie de l'île s'appela ensuite la Terre de Comune[22].

En 1430, Simone Da Mare est élu gouverneur général. Il entre en campagne avec les caporaux ; le Comte Vincentello d'Istria, vice-roi de Corse, est obligé de s'enfuir à Cinarca. Mais peu après, le Comte redevient maître du pays compris entre Calvi, Covasina, la piève de Vico et Baraci.

Au XVe siècle, Ventiseri faisait partie de la pieve de Covasina, l'une des dix-neuf pievi de l'évêché d'Aléria, soumis par le pape Urbain II à l'archevêque de Pise.

Castello di Coasina

« Les documents du milieu et de la seconde moitié du XIIIe siècle (...) donnent des listes sans doute exhaustives des castra situées dans ces vastes seigneuries. Ces textes permettent de constater que vers 1250, la plus grande partie des châteaux sont déjà construits (...). Beaucoup de castelli de l'île commandent des petites marines, même s'ils sont relativement éloignés de la côte. C'est le cas de la fortification de Coasina »

— Daniel Istria - Pouvoirs et fortifications dans le nord de la Corse : du XIe siècle au XIVe siècle p. 226

L'ancien château fort de Coasina (ou Covasina), parfois appelé Castello Alemano ou Castellu di Carlomagnu, signifiant son origine probablement germanique, est à l'état de ruines. Construit sur une hauteur naturelle, il avait été la demeure des 'Covasinacti, l'une des dix-sept familles ou clans les plus importantes énumérés en 1324-1325 par Castruccio Castracani[23].

Temps modernes

Au début du XVIe siècle, vers 1520, la pieve de Coasina comptait plus de 1 250 habitants. Les lieux habités étaient : Coasina (200 habitants env.), Ventisari, lo Solagio et Ornaso[24].

« Nous rencontrons donc tout d'abord la piève de Coasina, qui est à la fois le nom du village et celui du pays. Cette piève confine à celle de Sagri[Note 4], aujourd'hui inhabitée. Les habitants se sont en effet transportés à Erchiavari, endroit situé au milieu des montagnes, où ils ont un village de dix ou douze feux. Coasina confine encore aux Monts et à la rivière de Solenzara ; le village n'a pas plus de quarante feux. Il y a encore dans cette piève d'autres villages : Ventisari, Solaggio et Sornazo ; tous ensemble, ils forment environ trois cents feux. Le pays pourrait produire beaucoup de céréales ; mais la terreur qu'inspiraient les infidèles le dépeuplait peu à peu même avant les dernières guerres. »

— Mgr Giustiniani in Dialogo nominato Corsica, traduction Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse, Description de la Corse - Tome I, p. 32

Au XVIIIe siècle, Ventiseri faisait partie de la pieve du Fiumorbu, fusion des pievi de Coasina et de Cursa. Le Fiumorbu devient en 1790 le canton de Prunelli.

Époque contemporaine

En 1954, la commune de Ventiseri, qui comptait 627 habitants, fait partie du canton de Prunelli-di-Fiumorbo.

En 2013, la commune rejoint sur décision de la préfecture la communauté de communes de Fium'orbu Castellu alors qu'elle avait exprimé le souhait de rejoindre celle de la Côte-des-Nacres en 2011[25].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1806. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[27].

En 2020, la commune comptait 2 520 habitants[Note 5], en augmentation de 1,74 % par rapport à 2014 (Haute-Corse : +5,98 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Monument aux morts.

Castello di Coasina

Tout au nord de la commune, sur les premiers contreforts du chaînon montagneux, à près de 200 m d'altitude à 1 100 m à l'est de Pedi Quarciu, se dressent les ruines de l'ancien château-fort de Coasina (ou Covasina).

On y accède par un petit chemin (10 min de marche) , sur la D 745, mais non indiqué. Les ruines, imposantes, sont dépourvues de toute information historique[30].

Vue des faces sud et ouest.

Vue des faces sud et ouest. Château de Covasina : face est.

Château de Covasina : face est. Château de Covasina : face nord-est.

Château de Covasina : face nord-est. Château de Covasina : face nord.

Château de Covasina : face nord. Vue sur la côte depuis le château de Coasina.

Vue sur la côte depuis le château de Coasina. Château de Covasina : la chapelle San Michele du IXe siècle.

Château de Covasina : la chapelle San Michele du IXe siècle.

Chapelle San Michele

À environ 450 mètres distance orthodromique au nord - nord-ouest du château de Caosina, se trouvent les ruines de la chapelle San Michele (Saint-Michel) sur la commune de Serra-di-Fiumorbo. Son histoire est indissociable de celle du château. Datant probablement du IXe siècle, d'architecture romane, la chapelle est un édifice de plan allongé, à chevet semi-circulaire. Elle a été remaniée sur des bases romanes. Elle est à l'état de ruines. Son abside abrite le bassin baptismal, ce qui pousse à dire qu'elle pourrait avoir été l'église piévane[31].

Chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie

En descendant vers la plaine par la route D 745, à l'entrée (à gauche) du hameau de Piediquarcio se trouve la chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie.

Une statue en bois d'Élisabeth de Hongrie se dresse à côté du maître autel. On peut noter la présence d'un campanile à baie libre cintrée[32].

.jpg.webp) Chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie (Piediquarcio).

Chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie (Piediquarcio)._(hameau_de_Piediquarciu).jpg.webp) Intérieur de la chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie.

Intérieur de la chapelle Sainte-Élisabeth-de-Hongrie.

_%C3%A9glise_paroissiale_San-Ghjuvanni-Evangelista_(Saint-Jean-%C3%89vang%C3%A9liste).jpg.webp)

Église Saint-Jean-Évangéliste

Au centre du village se trouve l'église paroissiale Saint-Jean-Évangéliste (San Ghjuvanni Evangelista), avec une tour-clocher sur trois niveaux[33].

Chapelle Sainte-Marguerite

À la sortie nord du village, à côté du cimetière se trouve la chapelle Sainte-Marguerite, datant du XVIIe siècle (?). Une statue en bois de sainte Marguerite se dresse à côté du maître autel où y est scellée "a petra sacra"[34]. Les peintures actuelles sont l'œuvre du peintre Chisà (Giudicelli Stephane), réalisées en 2008.

_la_chapelle_Ste_marguerite.jpg.webp) Chapelle Sainte-Marguerite.

Chapelle Sainte-Marguerite.

Usine de produits chimiques

Implantée à proximité du pont du Travo sur le Travo, cette usine de distillation des résineux pour la fabrication de l'acétate de chaux, commence à produire dès 1915. Faute de main-d'œuvre et de capitaux, elle est contrainte durant le deuxième quart du XXe siècle de suspendre ses activités. Un projet de reprise de 1959 ne verra pas le jour.

L'établissement industriel désaffecté est repris à l'inventaire général du patrimoine culturel[35].

Espaces protégés et gérés

plus de photos

- Site Palu - Gradugine : ce site lagunaire de la côte Orientale de l'île couvre une superficie de 862,205 ha des communes de Prunelli-di-Fiumorbo, Serra-di-Fiumorbo et de Ventiseri. Il appartient au Conservatoire du littoral[36].

- Étang de Palo : la zone humide protégée par la Convention de Ramsar « Étang de Palo » couvre une superficie calculée de 219 ha des communes de Serra-di-Fiumorbo et de Ventiseri[37].

ZNIEFF

Ventiseri est concernée par deux zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique de 2e génération :

- Étang et zone humide de Palo : la zone lagunaire couvre une superficie de 317 ha des communes de Serra-di-Fiumorbo et de Ventiseri, proche de la base aérienne de Solenzara[10].

- Station de « genêt de l'Etna » de la marine de Solaro et embouchure du Travo : le site couvre une superficie de 166 ha des communes de Serra-di-Fiumorbo et de Ventiseri, comprenant le marais de Leccia, le cordon littoral de Solaro et l’embouchure du Travo, entre le pont de Travo sur la RT 10 et la mer[38].

Natura 2000

- Étang de Palo et cordon dunaire : ce SIC de la directive « Habitats, faune, flore » a une superficie de 218 ha. « L'étang de Palo s'est formé par l'isolement d'une dépression côtière par un cordon sableux issu du charriage de matériaux détritiques, lors de la remontée de la mer pendant le réchauffement climatique post-glaciaire (Würm) »[39]. Avec des habitats d'eau saumâtre très diversifiés, il possède une grande richesse faunistique et floristique.

Personnalités liées à la commune

- André Giudicelli (Ventiseri 1782 - ? 1866), prêtre, professeur à l’école Paoli de Corte.

- Jacques Simonpoli (Ventiseri 1890-1969), écrivain et poète, auteur d’un long poème en langue corse : Fiumorbu in guerra 1815-1816.

- Paul-Hyacinthe Arrighi (1915-1998), né à Ventiseri, résistant.

- Dominique Tiberi (Ventiseri 1955 -), productrice, scénariste et réalisatrice.

- Eric Maurel (1960-), magistrat français et écrivain, a vécu à Travo de 1972 à 1974. Il est l'auteur notamment des ouvrages "Paroles de procureur" (ed. Gallimard - 2008) - (ISBN 9782070119776) et "Environnement et médiation pénale" (ed. L'Harmattan - 2010) - (ISBN 978-2-296-11223-0)

Voir aussi

Bibliographie

- Abbé Letteron : Histoire de la Corse - Tome 1, Bulletin de la Société des sciences naturelles et historiques de la Corse, Imprimerie et librairieVe Eugène Ollagnier Bastia 1888. Histoire de la Corse : comprenant la description de cette île. les chroniques de Giovanni della Grossa et de Monteggiani. 1 / d'après A. Giustiniani ; remaniées par Ceccaldi, [contient la chronique de Ceccaldi et la chronique de Filippini ; traduction française de M. l'abbé Letteron,...] sur Gallica.

- Société des sciences historiques et naturelles de la Corse in 313e à 324e fascicules 1907 : Croniche di Giovanni della Grossa e di Pier' Antonio Montegiani publiées par l'abbé Letteron, Bastia - Imprimerie et librairie C. Piaggi 1910.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ventiseri sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Ganelon est un neveu de Gane de Mayence, dont la trahison causa la mort des barons de Charlemagne - Giovanni della Grossa in Chronique, traduction Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse, Description de la Corse - Tome I, p. 111.

- L'archéologie atteste l'existence de la fortification de Lavasina, qui n'est mentionnée dans aucun document antérieur au XIVe siècle et qui appartient alors aux Avogari. - Daniel Istria in Pouvoirs et fortifications dans le nord de la Corse : du XIe siècle au XIVe siècle

- Aujourd'hui Sari de Portovecchio

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau d'Aretu (Y9511620) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Cippisa (Y9511740) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau du Guadellu (Y9511760) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau d'Aria Vallinca (Y9511840) ».

- Mgr Giustiniani in Dialogo nominato Corsica, traduction Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse, Description de la Corse - Tome I, p. 35.

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Tagnacane (Y9501560) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Stangone (Y9501620) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Milelli (Y9501660) ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ruisseau de Calanala (Y9501720) ».

- ZNIEFF 940004091 - Étang et zone humide de Palo sur le site de l’INPN..

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Giovanni della Grossa in Chronique, traduction Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse, Description de la Corse - Tome I, p. 139.

- Giovanni della Grossa in Chronique, traduction Lucien Auguste Letteron in Histoire de la Corse, Description de la Corse - Tome I, p. 232.

- Daniel Istria - Pouvoirs et fortifications dans le nord de la Corse : du XIe siècle au XIVe siècle note de bas de page p. 145.

- ADECEC Corse : Éléments pour un dictionnaire des noms propres - Recherches de A.-D. Monti

- Projet de schéma de coopération intercommunale du 29/04/2011

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Chiari Laurent ; Laborde Mathieu, “château dit Castellu di Covasina ou Castellu Alemanu”- Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, consulté le 9 mai 2016

- Chiari Laurent ; Laborde Mathieu, “chapelle Saint-Michel dite San-Michele” - Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, consulté le 9 mai 2016

- Chiari Laurent ; Laborde Mathieu, “chapelle Sainte-Marguerite” - Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, consulté le 9 mai 2016

- Chiari Laurent ; Laborde Mathieu, “église paroissiale Saint-Jean-Évangéliste dite San-Ghjuvanni-Evangelista” - Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, consulté le 9 mai 2016

- Chiari Laurent ; Laborde Mathieu, “chapelle Sainte-Marguerite” - Médiathèque Culturelle de la Corse et des Corses, consulté le 9 mai 2016

- Notice no IA2B000830, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Fiche FR1100053 - Palu - Gradugine sur le site de l'INPN

- Fiche FR7200026 - Étang de Palo sur le site de l'INPN

- ZNIEFF 940013177 - Station de genista aetnensis de la marine de Solaro et embouchure du Travo sur le site de l’INPN..

- FR9400581.html Fiche FR9400581 - Étang de Palo et cordon dunaire sur le réseau Natura 2000 (consulté le ).