Université Lille-I

L'Université Lille-I était l'une des trois universités publiques françaises qui formaient l'organisation universitaire de Lille (Métropole européenne de Lille, Hauts-de-France) entre 1970 et 2017; elle était alors chargée de l'enseignement supérieur public dans le domaine des sciences et technologies. Originellement fondée comme faculté des sciences de Lille en 1854 et intégrée dans l'université de Lille en 1896, elle était devenue université indépendante en 1970 sous le nom d'Université des sciences et technologies de Lille (USTL) puis Université Lille-I en 2009; avant de provisoirement s'appeler Université de Lille, sciences et technologies pour amorcer la réunification (mais ce dernier nom n'était pas officiel et n’apparaît pas dans les décrets).

| Fondation | |

|---|---|

| Dissolution |

le 31 décembre 2017 au profit de l'Université de Lille |

| Type | |

|---|---|

| Forme juridique |

Établissement public national à caractère scientifique culturel et professionnel (d) |

| Régime linguistique | |

| Devise |

Universitas Insulensis Olim Duacensis |

| Membre de | |

| Site web |

| Étudiants |

20 292, 1 100 doctorants (2016) |

|---|---|

| Enseignants |

1 618 enseignants-chercheurs (2016) |

| Pays | |

|---|---|

| Campus | |

| Ville |

Elle s'est réunifiée avec les universités Lille-II et Lille-III en 2018 pour former une seule grande Université de Lille pluridisciplinaire de 70 000 étudiants. La majorité de ses UFR ont alors été transformés en Départements de la nouvelle Faculté des Sciences et Technologies de l'université réunifiée.

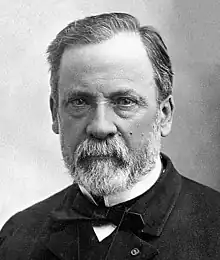

L'Université Lille-I tient ses origines dans l'université de Douai de 1559 puis dans la faculté des sciences de Lille de 1854 dont Louis Pasteur était le doyen; elle est associée à plusieurs découvertes et inventions majeures - notamment à celle de la microbiologie par son doyen - ou encore à l'invention du VAL : le premier métro automatique sans conducteur au monde, désormais exporté dans le monde entier. En 2017, elle comprenait huit UFR, deux départements, deux instituts (IAE, IUT A) et deux écoles d'ingénieurs (Polytech' et Télécom).

L'université délivrait en 2015 plus de 200 diplômes nationaux dans les domaines des sciences et technologies. Elle accueillait alors 20 292 étudiants dont 21 % d'étudiants internationaux, ainsi que 1 100 doctorants dont 30 % de doctorants internationaux, ce qui en faisait la principale université scientifique de France dans la mobilité internationale (11 programmes labellisés par la Commission Européenne). Plus de 1 618 enseignants chercheurs étaient regroupés en 40 laboratoires dont les trois quarts étaient associés au CNRS. Située au cœur du 3e pôle étudiant de France (Lille), elle était membre de la COMUE Lille Nord de France de 115 000 étudiants, et du collège doctoral européen associé.

Elle était la première université en région par le volume de sa formation scientifique et la première université française par le volume de sa formation continue. Son offre de formation a été évaluée par l'AERES (Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur) au plus haut niveau : 70 % des spécialités de master ont obtenu la note A+ ou A, c'est une des rares universités à obtenir cette reconnaissance. De renommée mondiale, elle possédait en 2014 un taux d'insertion des diplômés de master de 91 %.

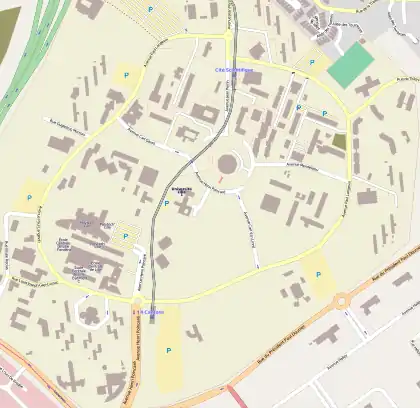

Lille-I se trouvait à Villeneuve-d'Ascq, ville technopole du sud-est de la métropole lilloise, sur un campus de 110 hectares et d'une centaine de bâtiments appelé Cité scientifique qu'elle partageait avec de nombreuses autres écoles (École centrale de Lille, Chimie Lille) et entités scientifiques (CNRS, IEMN, IFSTTAR, ITEEM, ICARE/CNES, Météo France, etc.); le tout à proximité directe du parc scientifique de la Haute-Borne (parc scientifique de 150 ha à dimension européenne avec de nombreux sièges d'entreprises et laboratoires, l'ensemble formant ainsi un complexe scientifique de 300 ha) mais également du stade Pierre-Mauroy (4e plus grand stade de France) et des zones commerciales V2 et Héron Parc (plus grand espace commercial au nord de Paris), ainsi que des autoroutes A1, A23, A27 et de la N227.

Histoire

La faculté des sciences de Lille

La création de la faculté des sciences de Lille en 1854 a été précédée par de nombreuses initiatives de diffusion des sciences et technologies à Lille depuis le milieu du XVIIIe siècle : après des débuts élitistes avec Jean-Baptiste Lestiboudois professeur de botanique à partir de 1770, et avec Charles-Joseph Panckoucke fondateur du collège des Philalèthes entre 1785 et 1789 d'où est issue la Société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille, une chaire municipale de sciences a été établie en 1817 pour le professeur Charles Delezenne, suivie par une chaire de chimie en 1823 tenue par Frédéric Kuhlmann, assisté par Théophile-Jules Pelouze à partir de 1830.

La faculté des sciences de Lille est officiellement fondée en 1854 avec Louis Pasteur comme doyen. Ses premiers professeurs nommés par décret impérial du sont Gabriel Alcippe Mahistre (mathématiques et mécanique), Claude Auguste Lamy (physique), Louis Pasteur (chimie) et Henri de Lacaze-Duthiers (sciences naturelles)[1]. La faculté des sciences de Lille est réputée pour ses relations recherche-industrie dès l'époque de Louis Pasteur, son premier doyen. La première chaire de géologie et minéralogie est attribuée à Jules Gosselet en 1864[2]. La station marine de Wimereux est créée en 1874 par Alfred Giard pour des études de zoologie et botanique.

La faculté des sciences s'établit en 1854 dans l'ancien couvent des Récollets, rue des Arts et rue des Fleurs (actuel boulevard Carnot), au centre de Lille, où se trouve déjà le lycée impérial et les collections du musée des beaux-arts de Lille. De nombreux bâtiments sont ensuite construits dans le quartier Saint-Michel pour accueillir les étudiants entre la rue Jean-Bart, la rue Jeanne-d'Arc et le boulevard Jean-Baptiste Lebas. En 1875, l'institut industriel du Nord quitte la rue du Lombard et s'installe rue Jeanne-d'Arc. Les locaux de la faculté des sciences de Lille, situé sur la place Philippe Lebon, sont inaugurés par Géry Legrand en 1892. En 1894, l'institut de physique de la faculté des sciences de Lille quitte ses locaux rue des Fleurs utilisés depuis 1854 et s'installe rue Gautier de Châtillon (actuelle rue Angellier) ; l'Institut de chimie de Lille s'installe rue Gauthier de Châtillon et rue Barthélemy-Delespaul[3]. En 1895, l'institut des sciences naturelles de Lille s'installe rue Malus, rue Nouvelle et rue Brûle-Maison.

En 1886-1887, tandis que la faculté de médecine de Lille compte 1 054 inscrits[4] et l'Institut industriel du Nord compte 93 élèves-ingénieurs[5], la faculté des sciences de Lille compte seulement 77 étudiants inscrits[4], auxquels il faut ajouter plus de 300 auditeurs libres[6]. Initialement, les doctorants lillois de la faculté des sciences effectuaient leur soutenance de doctorat à Paris (e.g. Henri Padé). Charles Barrois (1876) et Paul Hallez (1878) sont parmi les premiers docteurs es sciences ayant soutenu leur thèse à Lille sous la direction de Jules Gosselet, la première thèse de mathématiques est soutenue à Lille en 1911 par Eugène Barre sous la direction de Gustave Demartres, Albert Petot et Auguste Boulanger[7]. L'agrégation de sciences physiques et naturelle est préparée à Lille à partir de 1885, celle de mathématiques à partir de 1890[8].

En 1887, toutes les facultés nordiques sont regroupées à Lille et sont unifiées en 1896 pour devenir l'université de Lille.

En 1891, la faculté des sciences comprend neuf chaires, sur un total de 46 chaires des facultés de Lille[9]. En 1914, les étudiants de la faculté des sciences sont 278 sur un total de 1 402 étudiants de l'université de Lille[10].

En 1899, l'Institut Pasteur de Lille dirigé par Albert Calmette est inauguré boulevard Louis XIV. L'institut d'électrotechnique fondé par René Swyngedauw à la suite des travaux pionniers de Bernard Brunhes depuis 1892, s'installe rue des Fleurs en 1912. L'explosion des dix-huit ponts détruit des laboratoires en 1916. En 1930 a lieu l'inauguration de l'Institut de mécanique des fluides de Lille dirigé par Joseph Kampé de Fériet. En fait, la mécanique des fluides et l'aéronautique se développent fortement à partir de 1934, via l'Institut de mécanique des fluides de Lille. En 1947, l'université de Lille compte 5 000 étudiants, dont 436 en sciences. Les enseignements de maîtrise en automatique se développent après une conférence internationale fondatrice qui eut lieu à Lille en 1957[11], à l'initiative des professeurs André Martinot Lagarde, Roger Dehors et Pierre Vidal. L'informatique fait son apparition en 1958 ; se développent ensuite les sciences optiques et la micro-électronique.

Création du campus de la Cité scientifique

En raison de la croissance du nombre d'étudiants dans des locaux devenus exigus, la création d'un campus scientifique « Lille Est » est planifiée dès 1962[12].

De 1964 à 1967, sous l'impulsion de Guy Debeyre[13] est créé sur 200 hectares le campus scientifique d'Annappes (devenue Villeneuve-d'Ascq) accueillant les nouveaux locaux de la Faculté des Sciences, autrefois situés dans le centre historique de Lille.

L'Institut universitaire de technologie de Lille A est créé dès 1966 sur le campus. L'institut de chimie de Lille, renommé École nationale supérieure de chimie de Lille en 1953, s'émancipe de l'université et s'installe sur le campus dès 1966, suivi par l'Institut industriel du Nord en 1968, renommé ultérieurement École centrale de Lille. Cependant, le laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille et le laboratoire de mécanique de Lille sont implantés simultanément sur le campus et dans le centre de Lille ; l'Institut d'administration des entreprises de Lille (IAE) est implanté dans le quartier du Vieux-Lille et non pas sur le campus.

C'est en novembre 1970[14] que la faculté des sciences de l'université de Lille devient « Université des Sciences et Technologies de Lille - USTL » (Lille 1), consacrée aux sciences, alors que dans le même temps sont créées les universités de Lille 2 (Droit et Santé) et Lille 3 (Lettres et Sciences Humaines). Cette transformation est réalisée en application de la loi d'orientation dite « loi Faure ». L'université des sciences et technologies est l'héritière de la faculté des sciences, à laquelle s'ajoutent les unités d'enseignement et de recherche en géographie, sciences économiques et sociologie[15].

Développements à Villeneuve-d'Ascq et dans la métropole

L'université créé de nouvelle composantes. Ainsi en 1974 est créée l'École universitaire d'ingénieurs de Lille (EUDIL), renommée ultérieurement École polytechnique universitaire de Lille (Polytech Lille), jouxtant l'École centrale de Lille. Le a lieu la pose de la première pierre de l'ENIC, établissement de type GIP fondé conjointement par le groupement des Écoles de télécom et l'université Lille 1, en présence du ministre Michel Delebarre[16] ; cette école d'ingénieurs est renommée Télécom Lille ultérieurement.

Le à la station Quatre Cantons sur le campus, a lieu l'inauguration du métro de Lille par François Mitterrand ; il s'agit du tout premier métro entièrement automatique au monde, inventé par Lille 1 via un partenariat entre l'Université Lille 1 et Matra. Le campus est alors à 15 minutes en métro du centre de Lille.

Fin des années 1990 est construit le laboratoire central de l'Institut d'électronique de microélectronique et de nanotechnologie à proximité de l'École centrale de Lille. Au début des années 2000 sont construits de nouveaux bâtiments, tels que le bâtiment SUP-SUAIO (ouvert en 2001), le restaurant universitaire Charles Barrois, le bâtiment SH3 et le bâtiment du Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille [17] (accolé au bâtiment M3).

Bâtiment SUP-SUAIO.

Bâtiment SUP-SUAIO. Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille.

Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille. Bâtiment SH3.

Bâtiment SH3.

L'institut agricole et alimentaire de Lille (IAAL), créé en 1985, et l'école d'ingénieur d'exploitation des systèmes de production (IESP), créée en 1992, fusionnent avec l'EUDIL pour former en 2002 l'École polytechnique universitaire de Lille (Polytech Lille) dans un bâtiment étendu en 1999.

En 2002, le parc scientifique européen de la Haute Borne, qui jouxte la Cité scientifique, commence à se développer.

En 2009, l'Université des Sciences et Technologies de Lille devient Université Lille 1. Le campus Lille 1 accueille plus de 19 000 étudiants dans 61 bâtiments connectés en réseau haut débit[18], parmi les 110 000 étudiants de la métropole lilloise.

En novembre 2012, un nouveau bâtiment « Hall Pilote Catalyse », construit à partir de 2007, est inauguré à côté du bâtiment C4[19]. Il a pour vocation d'héberger des dispositifs expérimentaux pour l'étude de réactions catalytiques dans les conditions opératoires d'un réacteur industriel[19].

En 2016 ouvre le Lilliad Learning Center Innovation, nouvelle bibliothèque universitaire et espace de vie étudiant ultra moderne doté des dernières technologies accessibles pour un tel lieu, les travaux ont coûté plus de 30 millions d'euros et ont duré plusieurs années[20].

Le , l'université Lille-I fusionne avec Lille-II et Lille-III. La majorité de ses UFR sont alors transformés en Départements de la nouvelle Faculté des Sciences et Technologies de l'Université de Lille.

Développement hors de la métropole lilloise

Les universités lilloises doivent faire face à la fin des années 1980 à une augmentation rapide de leurs effectifs, et la création de nouvelles universités autonomes dans la région du Nord-Pas-de-Calais est décidée. L'Université Lille 1 qui comptait déjà plusieurs composantes délocalisées hors de Lille participe à la mise en place de ces nouveaux pôles.

Les bases de l'université du littoral ont été établies par l'Université Lille 1 dès 1963 par la mise en place à Calais d'une formation scientifique, puis par l'ouverture dans cette même ville d'un DEUG B en 1976. L'IUT de Béthune, alors composante de Lille 1, est aussi délocalisé à Calais. Dunkerque est aussi concernée par ces premières délocalisations, avec l'ouverture d'un département de l'IUT de Lille en 1972, puis par la création d'un DEUG A en 1985. Une filière de 2e cycle est aussi mis en place par l'IAE de Lille. Les différents départements d'IUT sont regroupés en 1988 en un IUT de plein exercice comportant quatre départements, l'IUT du Littoral, et dépendant de Lille 1 jusqu'à la création de l'Université du Littoral en 1991[21].

Les bases de l'Université d'Artois ont été créées plus tardivement. L'IUT de Béthune, composante de Lille 1, était présent dans la ville depuis 1969, mais l'université ne poursuit ses délocalisations dans cette région qu'avec l'ouverture en 1990 d'une antenne de sciences à Lens, ainsi que l'ouverture d'un DEUG de sciences économiques à Béthune. Dans le cadre de l'ouverture de la nouvelle université, Lille 1 alors met en place un DESS ingénierie laser qu'elle cohabilite, ainsi qu'une préparation au CAPET de génie civil[22].

Identité visuelle (logo)

Logo de l'USTL 1970-2009.

Logo de l'USTL 1970-2009. Logo de l'université Lille-I de 2009 à 2014.

Logo de l'université Lille-I de 2009 à 2014. Logo de l'université Lille-I entre et .

Logo de l'université Lille-I entre et .

L'ancien logo reprend la boule bleue qui se retrouve dans le logo de la commune de Villeneuve-d'Ascq et qui symbolise la technologie. Sont précisées l'identité et la charte graphique de l'université Lille I[23].

Le nouveau logo est le même pour toutes les composantes de l'Université de Lille (Lille-1, Lille-2 et Lille-3), seuls sont modifiés les numéros et les domaines universitaires d'une université à l'autre. La couleur violet et une couleur différentes des couleurs choisies par les trois universités jusqu'alors (bleu pour Lille 1, rouge pour Lille-2 et orange pour Lille-3) : « La couleur choisie se différencie dans l'environnement régional, national et international et garantit un impact fort. C'est la couleur de l'institution, elle confère statut et envergure à l'Université de Lille ».

Le logo représente un U (pour Université) « rond et plein, suggère une bulle d'expression et affirme la dimension humaine de l'Université », et un L (pour Lille) « tranché et ouvert, marque le dynamisme, la mise en perspective »[24].

Organisation

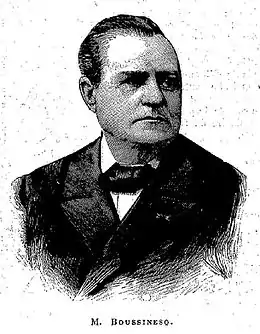

Doyens de la faculté des sciences de Lille

Présidents de l'université Lille I

| mandat | Président Université Lille-I | |

|---|---|---|

| 1970 | 1973 | René Defretin |

| 1973 | 1975 | Michel Parreau |

| 1975 | 1976 | Jacques Lombard |

| 1976 | 1981 | Michel Migeon |

| 1982 | 1987 | Jean Cortois |

| 1987 | février 1992 | Alain Dubrulle |

| mars 1992 | février 1997 | Pierre Louis |

| mars 1997 | février 2002 | Jacques Duveau |

| mars 2002 | février 2007 | Hervé Baussart |

| mars 2007 | Philippe Rollet[25] | |

| Jean-Christophe Camart[26] | ||

Composantes en 2017

La législation sur le fonctionnement des universités, figurant dans le code de l'éducation, précise que les composantes sont d’une part les Unités de Formation et de Recherche (UFR) et d’autre part les « instituts et écoles ». L'Université Lille-I était structurée autour de huit UFR, une station marine, des instituts de formation et écoles d’ingénieurs.

Unités de formation et de recherche

Huit Unités de Formation et de Recherche (UFR) avaient la charge de la formation des étudiants et d'activités de recherche via des laboratoires de recherche. L’accession en premier cycle se fait de droit pour tous les titulaires d’un baccalauréat ou d’un titre équivalent. Six UFR concernaient les sciences et technologies (mathématiques, physique, chimie, biologie, sciences de la terre et informatique-électronique-électrotechnique-automatique), une UFR était dans le domaine des sciences économiques et sociales (sciences économiques et de gestion / sociologie), une UFR traitait de la Géographie et de l'aménagement.

- L'UFR de biologie assurait des formations en biochimie, biologie cellulaire, microbiologie, physiologie animale et physiologie végétale et ses axes de recherches s'appuyaient sur des coopérations avec le CNRS, l'INSERM et l'INRA.

- L'UFR de chimie assurait ses formations avec un effectif total de personnel enseignant et administratif de 176 personnes. Plus de 100 doctorants et 114 chercheurs opéraient dans cinq laboratoires de recherche en catalyse et chimie du solide, chimie organique et macromoléculaire, métallurgie physique et génie des matériaux, physicochimie des processus de combustion et de l'atmosphère, spectrochimie infrarouge et raman, génie des procédés d'interaction fluides réactifs-matériaux.

- L'UFR de sciences économiques et sociales assurait les formations et la recherche en économie et management des entreprises, banque/assurance/finance, ressources humaines, commerce et management international, logistique - transport et supply chainon publique, ingénierie de la coopération internationale, systèmes d’information et aide à la décision, E-business, économie de l’industrie et des services, analyse et politiques économiques, économie européen, ingénierie de l’enquête en sciences sociales, sociologie du travail, sociologie des réseaux et de la santé, sociologie des organisations, sociologie de la famille, ethnologie, enquêtes quantitatives et qualitatives en sciences sociales, sciences sociales et économie du développement.

- L'UFR de géographie et aménagement s'appuyait sur un effectif d'une quarantaine d'enseignants-chercheurs et ses axes de recherche couvraient les territoires, villes, environnement et société, et la préhistoire, géomorphologie, quaternaire.

- L'UFR d'informatique, électronique, électrotechnique et automatique regroupait les formations et recherches en sciences et technologies de l'information et de la communication, et en particulier l’informatique, l’électronique, l’électrotechnique et l’automatique avec un effectif de 142 enseignants chercheurs. Le FIL (pour Formations en informatique de Lille 1) regroupait en particulier les formations associées aux métiers de l'informatique.

- L'UFR de mathématiques assurait les formations et la recherche en mathématiques, mécanique et astronomie et un effectif de 188 personnes enseignants, chercheurs et administratifs.

- L'UFR de physique hébergeait 6 laboratoires de recherche dans les domaines de l'optique, la physico-chimie moléculaire, la physique de l'atmosphère, la physique des matériaux, l'histoire des sciences et l'épistémologie.

- L'UFR des sciences de la Terre assurait les formations et la recherche en géosciences.

Bâtiment P1 (Physique)

Bâtiment P1 (Physique) Bâtiment M1 (Mathématiques)

Bâtiment M1 (Mathématiques) Bâtiment M5 (Informatique)

Bâtiment M5 (Informatique)

Départements

- La station marine de Wimereux située sur la côte littorale de la Manche.

- Le département des Sciences de l'éducation et de la formation des adultes.

Instituts de formation et écoles d'ingénieurs

Des formations spécialisées étaient assurées par des instituts de l'université Lille 1 :

- l'institut d'administration des entreprises de Lille (IAE) offre 35 diplômes à plus de 2 000 étudiants avec un effectif en personnel de 240 personnes.

- l'institut d'aménagement et d'urbanisme de Lille (IAUL) forme dans les domaines de l’urbanisme, de l’aménagement et du développement territorial.

- l'Institut universitaire de technologie de Lille A («IUT A de Lille») prépare aux spécialités de chimie, génie biologique, génie électrique et informatique industrielle, génie mécanique et productique, gestion des entreprises et des administrations, informatique, mesures physiques.

- l'Institut Universitaire Professionnalisé (IUP) de Lille assure des formations en bio-technologies et bio-industries (BTBI), génie de l’environnement (GE), génie mathématique et informatique (GMI), Qualité et environnement de production industrielle(QEPI), méthodes informatiques appliquées à la gestion des entreprises (MIAGE).

- Le Service Formation continue (SFC) , fruit de la fusion du CUEEP (Centre Université-Économie d'Éducation Permanente) avec le SUDES (Service Universitaire de Développement Economique & Social). Depuis , le SFC est acteur de la Formation Tout au Long de la Vie (FTLV) ouvert à tous les publics.

- Au sein du SFC, le département Formations en compétences Psychosociales & Relationnelles propose des formations de développement personnel à visée tant professionnelle que personnelle et des formations diplômantes tel que le DUCERH (Diplôme Universitaire de Compétences En Relations Humaines) et le DUCERH-MA Métiers de l'accompagnement, avec une réflexion éthique sur les conditions d’utilisation de ces savoirs et sur leurs effets dans les différents espaces d’intervention, privés, sociaux, professionnels.

- Le département des Sciences de l'Education et de la Formation des Adultes (SEFA) assure des formations en sciences de l'éducation de la licence au doctorat.

Deux formations d'ingénieurs étaient assurées par l'université, au travers de l'École polytechnique universitaire de Lille et de Télécom Lille. En outre, l'École nationale supérieure de chimie de Lille est un établissement public administratif qui était rattaché à l'université Lille-I, tandis que l'École centrale de Lille est un établissement autonome localisé sur le campus. L'effectif cumulé des quatre établissements dépassait 3 300 élèves-ingénieurs présents sur le campus et alimentait les double-diplômes de masters de l'université.

Enseignement et recherche

Licences et assimilées

20 mentions de licence générale étaient proposées par l'université Lille-I, structurées autour de trois domaines

- Sciences, technologies, santé (STS) avec 3 838 étudiants ;

- Sciences économiques et de gestion (SEG) avec 1 595 étudiants ;

- Sciences humaines et sociales (SHS).

Étaient proposées également 24 spécialités de licence professionnelle avec 856 étudiants, 5 diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques étaient suivis par 120 étudiants ; 1 900 étudiants ciblaient un diplôme universitaire de technologie[27].

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a évalué en 2009 les 20 mentions de licences de l'université Lille-1 : « L’établissement a pris connaissance avec un grand intérêt de l’évaluation très positive de son offre de formation, notée globalement (A+). ». Dans le domaine sciences, technologies, santé, 3 mentions ont la notation maximale A+, 4 mentions la notation A, 4 mentions ont la notation B et 3 mentions la notation C. Dans le domaine droit, économie, gestion, 2 mentions ont la notation maximale A+, 1 mention la notation A et 1 mention la notation C. Dans le domaine sciences humaines et sociales, 2 mentions ont la notation A et une mention la notation B.

Masters

L'offre de master proposée par l'université Lille-1 était délivrée dans trois domaines, sciences-technologies-santé (STS), droit-économie-gestion (DEG) et sciences humaines et sociales (SHS), qui se déclinaient en 28 mentions puis en 111 spécialités et éventuellement en parcours[28].

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a évalué en 2009 les masters de l'université Lille 1. Dans le domaine sciences, technologies, santé, 2 mentions ont la notation maximale A+, 11 mentions la notation A et 5 mentions la notation B. Dans le domaine droit, économie, gestion, 7 mentions ont la notation A et 1 mention la notation B. Dans le domaine sciences humaines et sociales, 1 mention a la notation A et 1 mention la notation B.

Doctorats

L'université Lille-I était membre de la COMUE Lille Nord de France et du collège doctoral européen[29] associé.

Elle était l'établissement support de trois écoles doctorales de la COMUE Lille Nord de France :

- École doctorale des sciences pour l'ingénieur (SPI) - ED 72, sur les thématiques de mathématiques pures ou appliquées, d'automatique, génie informatique, traitement du signal et images, de micro et nanotechnologies, acoustique, télécommunications, d'informatique, de génie électrique, de mécanique, génie civil, énergétique et matériaux ;

- École doctorale des sciences de la matière, du rayonnement et de l'environnement (SMRE) - ED 104, sur les thématiques molécules et matière condensée, optique et laser physicochimie de l’atmosphère, géosciences, écologie, paléontologie, océanographie et ingénierie des fonctions biologiques ;

- École doctorale en sciences économiques, sociales, de planification, de gestion (SESAM) - ED 73, sur les thématiques économie, gestion, anthropologie sociologie et ethnologie, géographie et aménagement, sciences et techniques des activités physiques et sportives, préhistoire et géographie physique.

Elle était coaccréditée avec l'université Lille II pour l'École doctorale biologie-santé (BSL).

L'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur a dénombré 1 451 doctorants en 2009 à l'université Lille-I et un flux de 310 thèses par an en 2008[30].

Préparation aux concours

L’université offrait aussi des préparations pour des concours de la fonction publique comme le CAPES ou l’agrégation.

Formation continue et à distance

17 000 auditeurs en formation continue recevaient une formation par l'université Lille 1, qui accueillait aussi sur le campus un des centres nationaux de formation à distance.

Relations internationales

L’université Lille 1 était membre de la COMUE Lille Nord de France, de la coordination des universités de recherche intensive françaises, du réseau d'Utrecht et du réseau Innovative Multicultural Curricula for the Young EC and US Engineers and Scientists.

L’université Lille-1 accueillait chaque année plus de 4 000 étudiants internationaux, plus de 120 professeurs étrangers et près de 50 chercheurs post-doctorants.

Proche de la capitale politique de l'Europe, l'université Lille-I était membre du collège doctoral européen associant les universités de l'Eurorégion Lille-Flandres-Belgique et de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai.

L'université Lille-I était membre de l'association des universités européennes. Elle mettait en œuvre de nombreuses coopérations intraeuropéennes. L’université a établi 227 partenariats Erasmus avec des établissements d'enseignement supérieur dans 27 pays européens, pour des échanges d'étudiants, d'enseignants et de chercheurs. Elle était aussi l'un des 29 membres du réseau d'Utrecht assurant des coopérations inter-universitaires en Europe. Elle bénéficie du label Pôle européen Jean-Monnet.

Les coopérations intercontinentales sont établies par des accords bilatéraux et des programmes multilatéraux tels que Erasmus Mundus et IMCC-USA ou via l'agence universitaire de la Francophonie et le CREPUQ. L'université est associée à des conventions de formation et de recherches internationales avec des universités de différents continents.

Activités de recherche

Pour le contrat quadriennal 2010-2013, douze instituts et fédérations structurent la recherche sur le « Campus Grand Lille » regroupant des équipes de différents partenaires. Les 1 423 chercheurs et enseignants-chercheurs de l'université Lille-I contribuent alors aux instituts et fédérations de recherche suivants :

- Institut de recherche sur les composants logiciels et matériels pour l'information et la communication avancée de Lille (IRCICA), avec 321 chercheurs ;

- Institut des molécules et de la matière condensée de Lille - Fédération Chevreul, avec 210 chercheurs ;

- Institut de recherche interdisciplinaire de Lille en sciences de l'environnement (IRPSE) ;

- Institut de recherche interdisciplinaire de Lille en biologie et biotechnologies (IRPBB) ;

- Institut fédératif de recherche protéomique, modifications post-traductionnelles et glycobiologie (IFR 147) ;

- Fédération régionale de mathématiques ;

- Fédération régionale de mécanique, énergétique et génie civil ;

- Fédération régionale de physique ;

- Maison Européenne des Sciences de l'Homme et de la Société (MESHS).

Les plus gros et plus anciens laboratoires de recherches associés à l'université Lille-I sont le Laboratoire de mécanique de Lille et le laboratoire d'électrotechnique et d'électronique de puissance de Lille, tous deux héritiers des laboratoires du XIXe siècle de la faculté des sciences de Lille. Le laboratoire Paul-Painlevé témoigne de la continuité historique des recherches en mathématiques à Lille depuis le milieu du XIXe siècle et aujourd'hui au sein de la fédération régionale de mathématiques. Le Laboratoire de catalyse de Lille fait partie de l'Institut des molécules et de la matière condensée de Lille qui fédère les travaux en chimie. L'Institut d'électronique de microélectronique et de nanotechnologie est l'un des plus importants instituts de recherche par ses effectifs et par son budget sur le campus. Le Laboratoire d'automatique, génie informatique et signal et le Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille sont des unités mixtes de recherches associés au CNRS, à l'Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS) et à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA Lille Nord Europe) au sein de la fédération IRCICA.

Scientométrie

Selon le classement du international du Times Higher Education, l'université en 2009 se place 333e des meilleures universités mondiales (progression de 49 places en un an) et 8e université française.

Publications

L'Université était également maison d'édition dans plusieurs disciplines.

- Depuis 2015, elle publiait la North-Western European Journal of Mathematics, revue de recherche en mathématiques en accès libre éditée par les Laboratoires de Mathématiques du Nord-Pas-De-Calais, avec le soutien de la SMF[31] et de ses homologues néerlandaise et luxembourgeoise, ainsi que l'institut Fields (Toronto).

Documentation

Depuis la rentrée 2016, les usagers de la communauté universitaire disposent d'un tout nouvel équipement, Lilliad Learning Center Innovation, qui combine bibliothèque, pôle évènementiel et Xpérium, espace de démonstration scientifique de la recherche en cours sur le campus. Couvrant l'ensemble des disciplines enseignées à l'Université Lille 1, le fonds se compose de 80 000 documents multi-support en accès libre, bientôt enrichi de près de 7 km de collections en réserve. À cela s'ajoutent de nombreuses ressources électroniques accessibles en ligne librement ou sur authentification : livres, revues et thèses en format numérique, sujets d'examens, bases de données pluridisciplinaires ainsi qu'une bibliothèque numérique en histoire des sciences[32].

Plusieurs bibliothèques associées enrichissent ce patrimoine documentaire universitaire en proposant des fonds spécialisés et/ou de recherche dans des champs disciplinaires précis.

Les Presses universitaires du Septentrion sont un service commun aux universités Lille-I, Lille-II et Lille-III associées à l'université du Littoral, l'université de Valenciennes et la Fédération universitaire et polytechnique de Lille. Gérées sous la forme d'une association loi de 1901 rattachée à l'université Lille III, les Presses prennent en charge 40 collections de publications depuis 1970 et effectuent 50 publications annuelles[33].

Personnalités liées à l'université

Enseignants

Parmi les plus célèbres enseignants de l'Université, citons le chimiste Louis Pasteur, les mathématiciens Émile Borel, Henri Cartan, Paul Painlevé, Henri Padé et Ernest Vessiot.

Voici quelques récents, par ordre alphabétique :

- Pierre Bourdieu (1930-2002), sociologue ;

- Henri Cartan (1904-2008), mathématicien ;

- Georges Chaudron (1891-1976), chimiste, titulaire de la chaire de chimie ;

- Jean-Paul Delahaye (1952-), informaticien, mathématicien ;

- Marie-Louise Delwaulle (1906-1962) professeure de chimie minérale, spécialiste de spectroscopie Raman ;

- Robert Gabillard (1926-2012), physicien, auteur d'un brevet portant sur les automatismes d’un métro sans conducteur qui donnera lieu au VAL ;

- Jean Gadrey (1943-), économiste ;

- Paul Germain (1920-2009), physicien, mathématicien ;

- Vladimir Jankélévitch (1903-1985), philosophe, musicologue ;

- André Martinot Lagarde (1903-1986), physicien, directeur de l'Institut de mécanique des fluides de Lille (ONERA Lille) ;

- Philippe Pinchemel (1923-2008), géographe ;

- Georges Poitou (1926-1989), mathématicien ;

- René Jean Schiltz (1917-1993), physicien ;

- Sabine Szunerits.

Étudiants

Quelques récents, par ordre alphabétique (sont cités également les étudiants de Lille 1 qui sont devenus enseignants à Lille 1) :

- Olivier Bogaczyk (1976-), ancien joueur de football professionnel ;

- Louis Chauvel (1967-), sociologue ;

- Marc-Philippe Daubresse (1953-), député-maire français, ex-ministre délégué au logement et à la ville ;

- Jean-Paul Delahaye (1952-), informaticien, mathématicien, spécialiste de la théorie de la complexité ;

- Abderrazak El Albani (-), géologue ;

- Étienne Ghys (1955-), mathématicien ;

- Jean Hélion (1904-1987), peintre ;

- Jacky Hénin (1960-), homme politique français ;

- Salima Saa (1971-), femme politique française ;

- Faustin-Archange Touadéra (1957-), mathématicien, recteur à l'université de Bangui, Premier ministre de la République centrafricaine.

Vie étudiante

Sociologie des étudiants

Les étudiants de l'université étaient principalement des habitants de la région. On trouvait aussi un certain nombre d'étudiants originaires d'autres régions de France, particulièrement pour les plus hauts diplômes (masters, doctorats). De nombreux étrangers suivaient des cours à l'Université en dehors des programmes d'échanges. Il s'agissait principalement de Belges, de personnes originaires du Maghreb et des pays africains francophones, de personnes originaires des pays d'Europe de l'Est (Russes, Bulgares, Ukrainiens, Roumains, Tchèques) et de Chinois. À la rentrée 2012, on dénombrait 4 000 étrangers parmi les 19 600 étudiants inscrits (soit près de 20 % des effectifs)[34].

En 2009, parmi les étudiants inscrits à Lille 1, 34 % sont boursiers et 40 % sont salariés[35]. Parmi les étudiants, « une bonne centaine est en situation de précarité » selon l'Université et le Secours populaire recense 300 étudiants en situation « complexe »[35].

Évolution démographique

L'évolution démographique de la population étudiante inscrite à la faculté des sciences de Lille puis à l'université Lille-I comprend plusieurs phases, qui ne sont pas corrélées avec les paliers d'accroissement de la population de Lille.

- Entre 1854 et 1878, très peu d'étudiants sont inscrits à la faculté des sciences de Lille, en comparaison avec le nombre d'élèves-ingénieurs inscrits à l'École des arts industriels et des mines puis à l'Institut industriel du Nord. Les professeurs ont essentiellement affaire à de nombreux auditeurs libres, non inscrits et assistant à leurs seuls cours magistraux, leur laissant du temps pour leurs travaux et leur fréquentations de la société des sciences, de l'agriculture et des arts de Lille. S'opposent « deux catégories au sein du public des facultés des lettres et des sciences au XIXe siècle : les « élèves », qui souhaitent une formation, et les « auditeurs » libres, pour qui l’assistance aux cours est avant tout un loisir. Malgré des critiques précoces de cet état de fait, le choix de favoriser le public des élèves n’est opéré qu’à la fin des années 1870, quand la IIIe République naissante affirme clairement la priorité donnée à la fonction de formation des facultés. »[36] ;

- Entre 1886 et 1914, la population étudiante inscrite à la faculté des sciences triple. Cependant, l'effectif reste bien moindre que celui de la faculté de médecine et pharmacie et de la faculté de droit. En 1914, la faculté des sciences comprend 278 étudiants contre plus de trois cents élèves-ingénieurs à l'Institut industriel du Nord ;

- La première moitié du XXe siècle voit la population étudiante tripler ;

- Entre 1945 et 1970, la population étudiante inscrite à la faculté des sciences triple tous les dix ans ;

- La population double dans les quarante années suivantes du XXe siècle et du début du XXIe siècle ;

- Après une forte croissance des effectifs entre la fin des années 1980 et 2000, un plateau est atteint aux alentours de 20 000 étudiants à l'université Lille-I.

Globalement, il y a un invariant sur la longue durée après 1887 : l'effectif étudiant de la faculté des sciences puis de l'université Lille-I correspond grossièrement à moins de 20 % de l'effectif étudiant lillois.

Résidences et restaurants universitaires

Le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS)[52] dispose de résidences universitaires sur le campus. La résidence Albert-Camus est la plus ancienne et comprend sept bâtiments résidentiels à proximité de la station de métro Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy. Les résidences Gaston-Bachelard, Gustave-Eiffel, Évariste-Galois, Hélène-Boucher, Léonard-de-Vinci et Pythagore sont à proximité de la station de métro Cité Scientifique. La résidence Triolo est à proximité de la station Triolo et du centre commercial V2.

Le campus comprend trois restaurants universitaires (RU) sur les onze RU accessibles aux étudiants de la métropole lilloise[53]. Le R.U. Charles-Barrois est situé à proximité de la station de métro Cité Scientifique. Le RU Henri-Pariselle est localisé à côté de la résidence Galois, de la résidence Léonard-de-Vinci et de l'École nationale supérieure de chimie de Lille. Le RU Sully est localisé à côté de la résidence Camus et de l'École centrale de Lille, à proximité de la station de métro Quatre Cantons - Stade Pierre-Mauroy.

Maison des étudiants

La maison des étudiants (MDE) est un bâtiment de 700 m2 ouvert en 2007 au cœur du campus afin de développer la vie étudiante sur l'université. Sa gestion atypique est basée sur les étudiants eux-mêmes et sur les associations qui y tiennent résidence. Le conseil permanent des activités de la MDE réunit représentants associatifs et élus étudiants. Le vice-président étudiant en est le directeur.

Le lieu héberge les locaux des associations transversales les plus actives du campus, une cafétéria, divers espaces permettant l'organisation d'un grand nombre d'activités (fêtes, projections, concerts, théâtre, expositions…).

Depuis , la Maison des étudiants accueille une permanence du Secours populaire, ce qui est une première pour une Université française[35].

Associations étudiantes

De nombreuses associations étudiantes sont identifiées sur le site internet de l'université[54].

Elles sont notamment visibles lors du festival Mix'Cité[55] - [56] organisé chaque année en mai (en septembre depuis 2016). Ce festival accueille également une série de concerts et a notamment accueilli le chanteur kabyle Idir (2012)[57] ou le rockeur Didier Wampas (2013)[58].

Aumônerie

L'aumônerie est commune aux universités Lille-I et Lille-III. Elle se situe au 91 rue Yves-Decugis, à Villeneuve-d'Ascq. Elle a pour saint patron le bienheureux Pier Giorgio Frassati[59].

Media et université numérique

L'université exploite un réseau informatique sur fibres optiques, connecté au réseau national de télécommunications pour la technologie, l'enseignement et la recherche (RENATER) et à internet depuis 1986, complété par 140 bornes d'un réseau local sans fil ; le réseau assure un accès permanent gratuit à tous les étudiants. Au travers de leur espace numérique de travail personnalisé et une plateforme pédagogique Moodle, les étudiants accèdent aux ressources pédagogiques et administratives de l'université et aux référentiels documentaires numériques de la bibliothèque universitaire. Créé en 1998, le service multimédia a produit plus de 600 ressources pédagogiques multimédia couvrant la plupart des disciplines enseignées à l'université, sous la forme de cours vidéo, livres numériques, banques d'exercices, outils interactifs et animations pédagogiques.

Lille1.tv est la chaîne Web TV, c'est-à-dire le canal de diffusion vidéo de l'université. Outre les diffusions de flux continus sur internet, elle permet a posteriori de télécharger des enregistrements aux formats WMV, MP4, Theora, MP3 ou Vorbis d'émissions d'enseignement, de débats et des conférences de recherche.

Radio Campus est une radio associative animée par des étudiants du campus. Elle diffuse dans la bande FM sur la fréquence 106,6 MHz à environ 40 kilomètres à la ronde.

Notes et références

- « Histoire de la création de la faculté des sciences de Lille », sur asa3.univ-lille1.fr, ASA USTL.

- 15 décembre 1864 : Décret impérial qui créé à la faculté des sciences de Lille une chaire de géologie et minéralogie en remplacement de la chaire de mathématique pure.

- Louis Trenard, De Douai à Lille, une université et son histoire, Villeneuve-d'Ascq, Presses universitaires du Septentrion, , 145 p. (ISBN 978-2-85939-098-3 et 2859390987, présentation en ligne, lire en ligne

).

). - Jean-François Condette, Une faculté dans l'histoire : la Faculté des lettres de Lille de 1887 à 1945, Lille, Presses universitaires du Septentrion, , 430 p. (ISBN 978-2-85939-592-6 et 285939592X, présentation en ligne, lire en ligne

).

). - Annuaire des Centraliens de Lille sur www.centraliens-lille.org, effectif cumulé des promotions de diplômés en 1887, 1888 et 1889, donc inscrits durant l'année universitaire 1886-1887.

- René Fouret, revu par Henri Dubois, « La physique à Lille, depuis le début du XIXe siècle jusqu'à 1970 », sur asa3.univ-lille1.fr.

- Marie-Thérèse Pourprix, « Thèses passées par les mathématiciens de Lille », sur asa3.univ-lille1.fr, ASA USTL (consulté le ).

- Marie-Thérèse Pourprix, Des mathématiciens à la faculté des sciences de Lille : 1854-1971, Acteurs de la science, Paris, L'Harmattan, , 277 p. (ISBN 978-2-296-08613-5 et 2296086136, présentation en ligne, lire en ligne

).

). - Paul Melon, L'enseignement supérieur et l'enseignement technique en France, Paris, Librairie classique Armand Collin et Cie, (lire en ligne).

- Les universités et les écoles françaises, enseignement supérieur, enseignements techniques, renseignements généraux, Office national des Universités et Écoles françaises (Paris), (lire en ligne)

« La faculté des sciences délivre, aux mêmes conditions que les autres facultés françaises, le certificat d'études physiques, chimiques et naturelles (P.C.N.), les certificats d'études supérieures, la licence, les diplômes d'études supérieures de sciences et le doctorat. Les certificats d'études supérieures, délivrés par la faculté des sciences de Lille sont les suivants : calcul différentiel et intégral ; mécanique rationnelle ; géométrie supérieure ; astronomie ou mécanique céleste ; mécanique appliquée ; physique générale ; physique appliquée ; chimie générale ; chimie appliquée ; minéralogie théorique et appliquée ; zoologie ; botanique ; géologie ; mathématiques générales ; géographie physique ; sciences physiques chimiques et naturelles ; analyse supérieure (…) des enseignements spéciaux comprennent la physique et l'électricité industrielle, la chimie appliquée, la paléontologie houillère, géologie stratigraphique régionale, lithologie et étude de la faune et de la flore à l'époque carbonifère, minéralogie pure et appliquée (…) institut électrotechnique (…) institut et école de chimie (…) institut des sciences naturelles (…) institut de physique (…) musée régional de zoologie appliquée (…) musée de géologie et de minéralogie (…) musée houiller (…) laboratoire maritime du Portel »

- Pierre Vidal, « Histoire de l'automatique à la faculté des sciences de Lille (1958-1997) », sur asa3.univ-lille1.fr, ASA USTL.

- Laurent Watiez, « Le roman de Villeneuve-d'Ascq, la belle aventurière de quarante ans », sur La Voix du Nord, .

- Déborah Raimbault et Dominique Regueme, « Villeneuve d'Ascq, la conquête de Lille-Est », .

- Arrêté du 8 décembre 1969, relatif à la constitution des universités de Lille 1, Lille 2, Lille 3 et Journal Officiel du 5 novembre 1970 pour la parution des statuts de l'USTL.

- « CNE - L'Université du Droit et de la Santé Lille 2 ; Rapport d'évaluation » [PDF], sur www.cne-evaluation.fr, Comité National d’Évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, .

- Changer la vie publique en France par et avec l'Europe, La Tribune de Villeneuve-d'Ascq, no 71, .

- « Laboratoire d'informatique fondamentale de Lille (LIFL) », sur www.lifl.fr (consulté le ).

- « 61 bâtiments connectés en réseau haut débit sur le campus Lille 1 », sur cri.univ-lille1.fr.

- Hall pilote pour excellence scientifique, La Tribune no 285, journal municipal de Villeneuve d'Ascq, décembre 2012, page 22.

- « LILLIAD Learning center Innovation : la construction est terminée ! - L'Europe s'engage en Nord-Pas de Calais », sur europe-en-nordpasdecalais.eu (consulté le ).

- Comité national d'évaluation, L'Université du Littoral, rapport d'évaluation, Paris, s.n., , 62 p. (lire en ligne [PDF]), p. 23.

- Comité national d'évaluation, L'université d'Artois, rapport d'évaluation, Paris, s.n., , 68 p. (lire en ligne [PDF]), p. 26.

- « Identité et charte graphique de l'université Lille1 », sur univ-lille1.fr, : « La sphère symbolisant la connaissance et l’international. Le croisement des traits recouvrant désormais la sphère symbolisant la rencontre entre « les sciences et technologies », « la recherche et la formation » et « l’interdisciplinarité ». ».

- « Le logo Université de Lille », sur identite.univ-lille.fr, (consulté le ).

- « CV de Philippe Rollet », sur univ-lille1.fr.

- « Université Lille 1 - Présidence et conseils », sur univ-lille1.fr (consulté le ).

- « Rapport d'évaluation des licences de l'université Lille I » [PDF], sur aeres-evaluation.fr, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (consulté le ).

- « Rapport d'évaluation des masters de l'université Lille-I » [PDF], sur aeres-evaluation.fr, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (consulté le ).

- « Collège doctoral européen Lille-Nord de France », sur cde.univ-lille1.fr.

- « Évaluation des écoles doctorales de l'Université Lille 1 - Sciences et technologies de Lille » [PDF], sur aeres-evaluation.fr, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, (consulté le ).

- La Gazette des Mathématiciens, 143, janvier 2015.

- « IRIS : Bibliothèque numérique en histoire des sciences », sur iris.univ-lille1.fr.

- « Les presses universitaires du Septentrion ; in Rapport d'évaluation de l'Université Lille 3 - Charles de Gaulle », sur aeres-evaluation.fr, Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (consulté le ), p. 11.

- Lille 1 « Innover et accompagner », La Tribune no 284, journal municipal de Villeneuve-d'Ascq, novembre 2012, page 16.

- « Villeneuve-d'Ascq - Le secours populaire ouvre une antenne à Lille », La Voix du Nord (consulté le ).

- Boris Noguès, Élèves ou auditeurs ? Le public des facultés de lettres et de sciences au XIXe siècle (1808-1878), Le cours magistral XVe – XXe siècles, INRP, coll. « Histoire de l'éducation (revue) / 120 », (présentation en ligne).

- Ernest Lavisse, L'enseignement supérieur français en 1878, Paris, s.n., coll. « Bulletin de la Société pour l'étude des questions d'enseignement supérieur », 1878-1880 (lire en ligne).

- « Troisième congrès international d'enseignement supérieur, tenu à Paris du 30 juillet au 4 août 1900, p. 564 », .

- « Historique de l'Université Lille1 » [PDF], sur univ-lille1.fr.

- Ministère de l'Enseignement supérieur, « Population universitaire 2000-2001 (p. 161) » [PDF], sur education.gouv.fr.

- Ministère de l'Enseignement supérieur, « Population universitaire 2001-2002 (p. 159) » [PDF], sur education.gouv.fr.

- Ministère de l'Enseignement supérieur, « Population universitaire 2002-2003 (p. 155) » [PDF], sur education.gouv.fr.

- Ministère de l'Enseignement supérieur, « Population universitaire 2003-2004 (p. 159) » [PDF], sur education.gouv.fr.

- Ministère de l'enseignement supérieur, « Population universitaire 2004-2005 (p. 175) » [PDF], sur education.gouv.fr.

- Ministère de l'enseignement supérieur, « Population universitaire 2005-2006 » [PDF], sur education.gouv.fr.

- Ministère de l'enseignement supérieur, « Population universitaire 2006-2007 » [PDF], sur education.gouv.fr.

- Ministère de l'enseignement supérieur, « Population universitaire 2007-2008 » [PDF].

- Ministère de l'enseignement supérieur, « Atlas 2008-2009 de l'enseignement supérieur » [PDF], sur education.gouv.fr (consulté le ).

- [PDF] Michel Quéré, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2010, Imprimerie moderne de l’Est, p. 173, (ISBN 978-2-11-097819-6), consulté sur education.gouv.fr, le 17 septembre 2010.

- [PDF] Michel Quéré, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2011, Imprimerie moderne de l’Est, p. 175, (ISBN 978-2-11-097810-3), consulté sur education.gouv.fr, le 2 septembre 2011.

- [PDF] Michel Quéré, Repères et références statistiques sur les enseignements, la formation et la recherche, édition 2012, Imprimerie moderne de l’Est, p. 177, (ISBN 978-2-11-099368-7), consulté sur education.gouv.fr, le 30 août 2012.

- « CROUS de Lille », sur crous-lille.fr.

- « Restaurants universitaires de Lille », sur crous-lille.fr.

- « Université Lille I - Vie-associative-et-culturelle », sur univ-lille1.fr.

- le blog du festival 2011.

- Une vidéo du festival Mix'Cité 2011.

- Idir en concert - Mix'Cité 2012, Lille1tv, webtv de l'Université Lille 1, , [[ lire en ligne]].

- Didier Wampas & Bikini Machine, Blog du festival Mix'Cité sur le site de l'Université Lille 1, « http://mixcite.univ-lille1.fr/programmation-concerts/programmation-grande-scene/139-2/ »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), consulté en .

- Site officiel de l'aumônerie.

Voir aussi

Bibliographie

![]() : documents utilisés comme source pour la rédaction de cet article

: documents utilisés comme source pour la rédaction de cet article

- [PDF] « Historique de l'université Lille I », sur univ-lille.fr, (version du 14 juillet 2020 sur Internet Archive)

(consulté le ).

(consulté le ). - ASA USTL, « Histoire de la faculté des sciences de Lille », sur asap.univ-lille.fr, (consulté le ).

.

. - Marie-Thérèse Pourprix, Des mathématiciens à la faculté des sciences de Lille : 1854-1971, Acteurs de la science, Paris, L'Harmattan, , 277 p. (ISBN 978-2-296-08613-5 et 2-296-08613-6, présentation en ligne, lire en ligne

).

).  .

. - Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (AÉRES), « Rapport d'évaluation de l'université des sciences et technologies de Lille-1 » [PDF], sur aeres-evaluation.fr (Studyrama), (consulté le ), p. 1 / 46.

.

. - Philippe Rollet, « Contrat quadriennal 2010-2013 - Projet stratégique de l'université de Lille-1 » [PDF], sur univ-lille1.fr (Wikiwix), Université des sciences et technologies de Lille - Cité scientifique, F-59655 Villeneuve-d'Ascq Cédex, (consulté le ), p. 1 / 30.

.

.

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressources relatives aux organisations :

- Ressource relative à la vie publique :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :