Trédarzec

Trédarzec [tʁedaʁzɛk] est une commune française située dans le département des Côtes-d'Armor, en région Bretagne.

| Trédarzec | |||||

La chapelle Saint-Nicolas de Kerhir. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bretagne | ||||

| Département | Côtes-d'Armor | ||||

| Arrondissement | Lannion | ||||

| Intercommunalité | Communauté d'agglomération Lannion-Trégor Communauté | ||||

| Maire Mandat |

Yvon Le Séguillon 2020-2026 |

||||

| Code postal | 22220 | ||||

| Code commune | 22347 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Trédarzécois, Trédarzécoise | ||||

| Population municipale |

1 054 hab. (2020 |

||||

| Densité | 90 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 47′ 15″ nord, 3° 11′ 56″ ouest | ||||

| Altitude | 59 m Min. 0 m Max. 84 m |

||||

| Superficie | 11,68 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Tréguier (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Tréguier | ||||

| Législatives | Cinquième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Côtes-d'Armor

Géolocalisation sur la carte : Bretagne

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | tredarzec.fr | ||||

Géographie

La commune est située sur la rive est du Jaudy.

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique franc », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[1]. En 2020, la commune ressort du type « climat océanique » dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Ce type de climat se traduit par des températures douces et une pluviométrie relativement abondante (en liaison avec les perturbations venant de l'Atlantique), répartie tout au long de l'année avec un léger maximum d'octobre à février[2].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[5] complétée par des études régionales[6] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Lanleff », sur la commune de Lanleff, mise en service en 1987[7] et qui se trouve à 15 km à vol d'oiseau[8] - [Note 4], où la température moyenne annuelle est de 11,6 °C et la hauteur de précipitations de 839,3 mm pour la période 1981-2010[9]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Saint-Brieuc », sur la commune de Trémuson, mise en service en 1985 et à 39 km[10], la température moyenne annuelle évolue de 11 °C pour la période 1971-2000[11] à 11,2 °C pour 1981-2010[12], puis à 11,4 °C pour 1991-2020[13].

Urbanisme

Typologie

Trédarzec est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6] - [14] - [15] - [16]. Elle appartient à l'unité urbaine de Tréguier, une agglomération intra-départementale regroupant 4 communes[17] et 6 521 habitants en 2017, dont elle est une commune de la banlieue[18] - [19].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Tréguier, dont elle est une commune de la couronne[Note 7]. Cette aire, qui regroupe 2 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[20] - [21].

La commune, bordée par l'estuaire du Jaudy, est également une commune littorale au sens de la loi du , dite loi littoral[22]. Des dispositions spécifiques d’urbanisme s’y appliquent dès lors afin de préserver les espaces naturels, les sites, les paysages et l’équilibre écologique du littoral, comme par exemple le principe d'inconstructibilité, en dehors des espaces urbanisés, sur la bande littorale des 100 mètres, ou plus si le plan local d’urbanisme le prévoit[23] - [24].

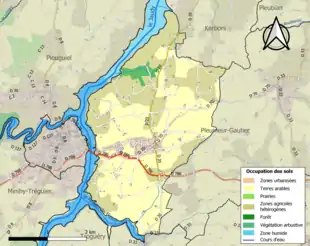

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (89,8 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (91 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (53,8 %), zones agricoles hétérogènes (36 %), zones urbanisées (5,1 %), eaux continentales[Note 8] (2,5 %), forêts (2,2 %), eaux maritimes (0,3 %)[25].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[26].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes Tredarzec en 1330, Trederzaco en 1330, Trederzec en 1407, Tredarzec au XVe siècle[27].

Trédarzec vient de l’ancien breton treb (village) et de tarz (« éclat, fracas, crevasse, éruption, jaillissement »)[28].

Histoire

Antiquité

Des débris de tuiles et de briques au village du Cosquer témoignent d'une occupation romaine du territoire.

Moyen Âge

Saint Autrom (ou Vautrom), abbé d'origine irlandaise, se fixa à Trédarzec au haut Moyen Âge, on ignore quel siècle précisément[29]. La chapelle Saint-Votrom lui est dédiée.

Trédarzec est mentionné comme paroisse dès 1330 dans le procès en canonisation de saint Yves sous les noms de Trederzacum, Tredarzacum ou Trédarzec.

La famille de Kerdérien fut une famille noble de Trédarzec[30]

Les Templiers et les Hospitaliers

Les Templiers vécurent au village du Cosquer et les Hospitaliers de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem y créèrent une léproserie.

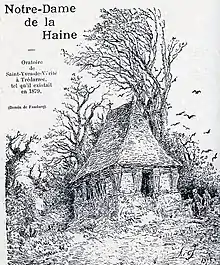

L'oratoire de Saint-Yves-de-Vérité

En raison du saccage de la cathédrale Saint-Tugdual de Tréguier en 1793, le culte de Saint-Yves-de-Vérité se déplaça dans la commune voisine de Trédarzec, au lieu-dit Pors-Bihan, où se trouvait un petit oratoire, dédié initialement à saint Sul (un saint inconnu, dont le nom provient sans doute d'un ancien culte solaire), patron de la paroisse.

« Lorsque l'on s'estimait victime d'une injustice, on allait trouver dans cet oratoire celui que l'on nommait Saint-Yves-de-Vérité ("Sant-Erwan-ar-Wirionez"), représentée ce lieu par sa statue. L'objectif était de vouer à la mort celui que l'on accusait d'un tort dont on n'avait pu obtenir réparation. (...) On faisait Saint-Yves-de-Vérité juge de la querelle., mais il fallait être sur de son bon droit. Si l'accusation était fausse, le sort se retournait contre l'accusateur qui séchait sur pied au bout de neuf mois »[31].

En 1879, sur ordre des autorités religieuses, le curé de Trédarzec fit abattre l'oratoire, afin de faire cesser ces pratiques impies. Les pierres de l' oratoire furent transportées en 1896 sur l'île Illiec et servirent à restaurer les maisons d'Ambroise Thomas, de Charles Lindbergh et de la famille Heidsieck. La statue de Saint-Yves-de-Vérité fut brûlée en 1920 au monastère des Augustines de Tréguier.

L'oratoire de Saint-Yves-de-Vérité à Trédarzec en 1879 (dessin de Louis-Marie Faudacq publié en 1909 dans Le Fureteur breton).

L'oratoire de Saint-Yves-de-Vérité à Trédarzec en 1879 (dessin de Louis-Marie Faudacq publié en 1909 dans Le Fureteur breton).

Le XIXe siècle

Ernest Renan dans son ouvrage Souvenirs d'enfance et de jeunesse évoque le village de Trédarzec et le manoir de Kermelle (il s'agit en fait du manoir du Carpont[32]) qui en dépendait à travers le récit d'une histoire d'amour qui finit très tristement.

Il décrit aussi le vieux noble qui habitait ce manoir vers le milieu du XIXe siècle : « Un beau vieillard, grand et vigoureux comme un jeune homme (…). Il portait les cheveux longs relevés par un peigne, et ne le laissait tombe que le dimanche quand il allait communier. Je le vois encore (…), sérieux, grave, un peu triste, car il était presque seul de son espèce. Cette petite noblesse de race avait disparu en grande partie ; les autres étaient venus se fixer à la ville depuis longtemps. Toute la contrée l'adorait. Il avait un banc à part à l'église ; chaque dimanche, on l'y voyait assis au premier rang des fidèles, avec son ancien costume et ses gants de cérémonie, qui lui montaient presque jusqu'au coude. Au moment de la communion, il prenait par le bas du chœur, dénouait ses cheveux, déposait ses gants sur une petite crédence préparée pour lui près du jubé, et traversait le chœur, seul, sans perdre une ligne de sa haute taille. Personne n'allait communier que quand il était de retour à sa place et qu'il avait achevé de remettre ses gantelets. Il était très pauvre, mais il le dissimulait par devoir d'état. (…) ».

La Première Guerre mondiale

Le monument aux morts de Trédarzec porte les noms de 54 soldats et marins morts pour la France pendant la Première Guerre mondiale ; par exemple François Benech, marin mort lors du naufrage du cuirassé Bouvet le [33]

La Seconde Guerre mondiale

Le monument aux morts de Trédarzec porte les noms de 18 personnes mortes pour la France pendant la Deuxième Guerre mondiale ; parmi eux trois résistants : Jean André, déporté le depuis Compiègne vers Buchenwald, mort le au camp de concentration de Dora ; Joseph L'Anthoen, déporté d'abord au camp de concentration de Natzweiler-Struthof, mort le au camp de concentration de Buchenwald et Jean Le Peuch, mort au camp de concentration de Bergen-Belsen. Trois marins au moins : Yves Tréveur, premier maître à bord du chalutier armé Henri-Guégan, qui sauta sur une mine le dans les bouches de l'Escaut ; Jean Le Rhun, matelot canonnier à bord du cuirassé Bretagne, victime de l'Attaque anglaise de Mers el-Kébir le et Yves Lamezec, quartier-maître électricien à bord du chalutier armé Vikings des Forces navales françaises libres coulé le au large de Saïda (Liban) par le sous-marin allemand U-81. Pierre Le Chalony, lieutenant au 155e régiment d'infanterie, fut tué à l'ennemi le à Haudainville (Meuse) lors de la Débâcle[33].

L'après Seconde Guerre mondiale

Un soldat originaire de Trédarzec est mort pendant la Guerre d'Indochine (Marcel Morvan) et deux pendant la Guerre d'Algérie (E. Callennec et Jean Nicol). Deux autres sont morts pour la France, l'un en 1953 (René Terrien), l'autre en 1954 (René Derval), sans autre précision[33].

Politique et administration

Liste des maires

Jumelages

Marsaneix (Dordogne) (France) depuis 2015[38].

Marsaneix (Dordogne) (France) depuis 2015[38]. Sanilhac (Dordogne) (France) depuis 2017[39].

Sanilhac (Dordogne) (France) depuis 2017[39].

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[40]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[41].

En 2020, la commune comptait 1 054 habitants[Note 9], en diminution de 3,83 % par rapport à 2014 (Côtes-d'Armor : +1,05 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Lieux et monuments

- Les jardins de Kerdalo, sur la commune de Trédarzec, ont obtenu le label « Jardin remarquable » en 2005 et ont été inscrits à l'inventaire des monuments historiques en 2007.

- L'église Saint-Pierre.

- La chapelle Saint-Votrom[44].

- Le moulin à marée de Ty Nod (ancien moulin seigneurial)[45].

- Le manoir du Carpont bâti au XVe siècle (auquel fait allusion Ernest Renan dans Souvenirs d'enfance et de jeunesse sous le nom de manoir de Kermelle)[46].

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative à la musique :

- Ressource relative aux organisations :

- Trédarzec sur le site de l'Institut géographique national

- Trédarzec sur le site de l'Insee

Notes et références

Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[3].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[4].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en celle d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Bretagne », sur www.chambres-agriculture-bretagne.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Lanleff - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Trédarzec et Lanleff », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Lanleff - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Trédarzec et Trémuson », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Saint-Brieuc - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Tréguier », sur https://www.insee.fr/ (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », sur www.insee.fr, (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur le site de l'Institut national de la statistique et des études économiques, (consulté le ).

- « Les communes soumises à la loi littoral. », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr, (consulté le ).

- « La loi littoral », sur www.collectivites-locales.gouv.fr (consulté le ).

- « Loi relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral. », sur www.cohesion-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- infobretagne.com, « Étymologie et Histoire de Trédarzec ».

- Bernard Tanguy : Dictionnaire des noms de communes, trèves et paroisses des Côtes-d'Armor; ArMen-Le Chasse-Marée; 1992.

- « Vie de saint Autrom ou saint Vautrom, abbé. », sur InfoBretagne.com. (consulté le )

- Nobiliaire et Armorial de Bretagne par Pol Potier de Courcy.

- Daniel Giraudon, cité par Annick Le Douguet, "Crime et justice en Bretagne", Coop Breizh, 2011, (ISBN 978-2-84346-526-0).

- Christel Douard et Jean Kerhervé, Manoirs : Une histoire en Bretagne, Châteaulin, Locus Solus, , 215 p. (ISBN 978-2-36833-338-9), p. 193.

- Eric Blanchais, « MémorialGenWeb Relevé », sur memorialgenweb.org (consulté le ).

- « Cousinade de la famille Boulc'h, ancien maire de la commune », sur ouest-france.fr, (consulté le ).

- « Jean-Claude Le Marer sort de son silence », sur ouest-france.fr, (consulté le ).

- « Commune nouvelle : l'ancien maire est pour », sur ouest-france.fr, (consulté le ).

- « Yvon Le Séguillon rempile pour six ans à la mairie », sur ouest-france.fr, (consulté le ).

- Estelle Prugnard, « Le jumelage entre Marsaneix et Trédarzec est officiel », Sud Ouest édition Périgueux, 21 août 2015, p. 20.

- Joël Larivière, « Le comité de jumelage change d'échelle », Sud Ouest édition Périgueux, 21 février 2017, p. 16.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- https://g.co/kgs/v6APb9.

- Douard et Kerhervé 2021, p. 98.

- Douard et Kerhervé 2021, p. 193.