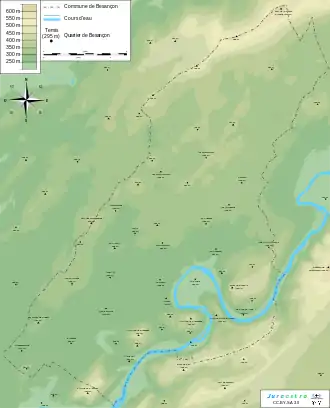

Topographie de Besançon

Sur 6 505 ha, la commune de Besançon, traversée par le Doubs, présente un paysage contrasté dont les parties non urbanisées sont occupées par des bois, forêts et collines. Si le centre-ville, logé dans un méandre de la rivière, est à 245 m environ, l'altitude moyenne est de 423 m avec un minimum à 235 m sur les berges du Doubs à son passage à Avanne-Aveney, et un maximum à 620 m au fort de Chailluz, sommet de la forêt éponyme[1].

Les collines, culminant entre 360 et 500 mètres, offrent un environnement naturel exceptionnel et diversifié, véritables espaces boisés où cohabitent depuis plusieurs milliers d'années faune et flore. La présence de l'homme représentée par les différents ouvrages militaires, les églises ou les anciens vignobles montre l'importance de ces sites pour la défense de la ville, la dévotion spirituelle et actuellement pour le patrimoine naturel.

Géomorphologie

La partie moderne de l'agglomération bisontine s'est développée sur le plateau de Saint-Ferjeux - Palente au pied du massif jurassien, plateau encadré par deux reliefs[2] qui sont :

- à l'est, les faisceaux constituant le rebord occidental du premier plateau. On distingue cinq faisceaux qui, en partant du nord sont : le Lomont, les faisceaux de Besançon, Quingey et Lons-le-Saunier et la Petite Montagne ;

- à l'ouest, les Avants-Monts, externes au massif, s'étendant de Baume-les-Dames à Dole et Salins-les-Bains.

Les Avants-Monts sont constitués, au niveau de Chailluz, par l'anticlinal déversé de la Dame blanche dont le flanc normal constitue la forêt de Chailluz alors que le flanc inverse se présente comme une barre surplombant la vallée de l'Ognon.

La ville est dominée à l'est par le faisceau bisontin[3], orienté nord-est/sud-ouest, large de quatre kilomètres en moyenne et qui s'étend sur une cinquantaine de kilomètres entre Hyèvre-Paroisse et Torpes. Son point culminant est à l'emplacement du fort de Montfaucon sur l'anticlinal du Doubs (de Montfaucon, des Mercureaux). Le synclinal de la Chapelle-des-Buis le sépare de l'anticlinal dit de la Citadelle, car la colline Saint-Étienne, qui porte la citadelle de Vauban, en fait partie.

Ce dernier anticlinal est parcouru sur toute sa longueur par le Doubs qui, au fil des millénaires, a creusé des cluses, donnant ainsi naissance aux méandres typiques de la région[4]. Certains de ceux-ci sont aujourd'hui fossiles, mais facilement identifiables. L'anticlinal actuel est ainsi constitué d'une série de collines, buttes et pédoncules : Bregille, Saint-Étienne, Chaudanne, Velotte, Rosemont, Roche d'Or et Planoise.

Les collines et buttes

Si certaines d'entre-elles font certainement partie des « sept collines historiques », ce n'est pas le cas pour d'autres, trop éloignées de la Boucle où se logeait alors Vesontio. Toutefois l'absence d'un texte d'époque listant précisément ces sept élévations ouvre le champ aux supputations quant à leur localisation.

Le centre ancien de Besançon et ses abords a été inscrit en 1977. Ce site inclut les collines de Brégille, Chaudanne, Rosemont ainsi que les monts des Buis ; la colline Saint-Étienne et la Roche d'Or sont pour leur part des sites classées[5].

Colline de Saint Étienne

La colline de Saint-Étienne (371 m) doit son nom à la cathédrale éponyme qui y fut construite vers le IIIe siècle avant d'être détruite pour laisser place au front Saint-Étienne de la citadelle de Vauban ; elle s'appelait précédemment Mons Cælius comme l'une des sept collines romaines. Le site a donc occupé une grande place au niveau spirituel, d'autant plus que Léonard, un ermite, a vécu dans une grotte au cœur de la colline laissant son nom à cette cavité et donnant naissance à la chapelle dite des Buis. Un autre édifice religieux viendra accentuer l'aspect religieux de cette partie montagneuse : l'église de Notre-Dame de la Libération, édifiée sur un ancien fort au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Une voie romaine reliant Vesontio à Salins-les-Bains témoigne de la présence du site dès la Rome antique. Quatre forts prouvent l'activité militaire sur la colline Saint-Étienne, en plus de la citadelle : les forts des Buis est et ouest, ainsi que les redoutes de Tousey et Trois-Châtels.

Le point haut de la citadelle est à près de 130 mètres au-dessus du Doubs, et le monument de la Libération, culmine quant à lui à 491 m. La colline et les Monts des Buis sont situés sur les quartiers de La Boucle, de Saint-Jean, de la Chapelle des Buis et de Tarragnoz à Besançon ainsi que sur les communes de Morre, de La Vèze et de Fontain.

Le site de la citadelle est classé depuis 1924[6].

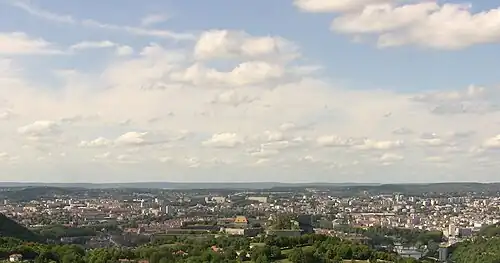

La colline de Saint-Étienne, au fond.

La colline de Saint-Étienne, au fond.

Colline de Planoise

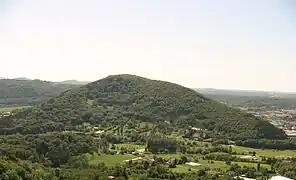

La colline de Planoise qui culmine à 490 m d'altitude[7], sur la commune d'Avanne-Aveney, est coiffée d'un môle défensif, le fort de Planoise. La forêt de Planoise offre une grande diversité aussi bien au niveau de la faune que de la flore : des sangliers, des renards, sont présents, ainsi que plusieurs espèces d'oiseaux (moineaux, hirondelles, ou encore des chouettes) ou tout simplement des écureuils. La flore est constituée majoritairement de chênes (34 %), de hêtres (11 %), de sapins, de platanes, de bouleaux ainsi que de fougères[8]. Un réseau de sentiers permet d'accéder au fort de Planoise ainsi qu'à divers points de vue. Le long du parcours, se trouvent un grand nombre de bâtiments militaires, annexes du fort de Planoise, tous datant du XIXe siècle. La seule infrastructure contemporaine est le château d'eau, situé au contrebas du fort. La colline et la forêt font face à un paradoxe : en effet, l'intégralité de la partie bisontine de la colline est administrativement située dans le quartier de Velotte.

La colline de Planoise.

La colline de Planoise. Un sentier de la forêt.

Un sentier de la forêt. Un écureuil passant sur un chemin de la colline

Un écureuil passant sur un chemin de la colline

Colline de Rosemont

La colline de Rosemont est située à la limite des quartiers de Velotte (majoritairement), de Rosemont-Saint-Ferjeux ainsi que de la Grette-Butte au niveau des 408 (partiellement)[9]. Le sommet de la colline, coiffé de la batterie du Rosemont, culmine à 466 m de haut. La biodiversité du site est exceptionnelle, plusieurs mares servent de résidences à des libellules, des tritons, des grenouilles ; il y a aussi un grand nombre d'écureuils et de sangliers. Durant plusieurs siècles, le site fut un haut lieu viticole, comme en témoignent les cultures en terrasse, les cabordes et les murgers. Le sommet de la colline offre un panorama exceptionnel sur le quartier de Planoise et ses environs.

Une mare au cœur de la colline.

Une mare au cœur de la colline. La colline de Rosemont.

La colline de Rosemont. Le quartier de Planoise.

Le quartier de Planoise.

Colline de Chaudanne

La colline de Chaudanne, culminant à 422 m, est une colline située dans le quartier de Velotte et a donné son nom à un secteur de ce quartier. Le site est habité notamment par des éleveurs. Le fort de Chaudanne et du petit Chaudanne occupent les deux points hauts de la colline.

Colline de Bregille

La colline de Bregille culmine à environ 460 m, elle est située dans le quartier du même nom (Bregille) très connu pour sa rue des Millionnaires et sa rue des Milliardaires. On peut situer comme monuments le funiculaire de Bregille ou encore le fort de Bregille. La zone a été en partie urbanisée à la fin des années 1990.

Colline de la Roche d'Or

La colline de la Roche d'or, située elle aussi dans le quartier de Velotte (secteur de Port Douvot), culmine à 316 m de haut. Connue pour son centre de repos, cette colline est quasiment à l'état sauvage. C'est la coloration, sous les rayons solaires, de la végétation arbustive qui est à l'origine de son nom.

Le site de la Roche d'Or est classé depuis 1920[10], et le terrain avoisinant a également été classé en 1931[11].

Colline du Fort-Benoit

La colline du fort Benoit est une colline située à Palente, à l'extrême est de la ville, près de Chalezeule. Elle porte, depuis 1880, le nom du fort qui occupe son sommet, le fort Benoit, dont l'altitude est de 365 m.

Notes et références

- Carte topographique IGN TOP25, Besançon, forêt de Chailluz

- Lydia Joan, Carte archéologique de la Gaule : 25/90. Le Doubs et le Territoire de Belfort, p.87

- Roland Fiétier, Recherches sur la banlieue de Besançon au moyen âge, 1973, p.23

- Balades naturalistes

- Site Centre ancien de Besançon et ses abords, DREAL Franche-Comté

- Site Citadelle, DREAL Franche-Comté

- Cartes IGN consultées sur Géoportail.

- Forêts communales de Besançon, Bulletin officiel de la commune de Besançon, octobre 2006 (consulté le 30/01/2010)

- Nom donné localement à la cité Brulard qui, lors de son inauguration en 1962, comptait 408 logements

- Site Roche d'Or, DREAL Franche-Comté

- Terrain avoisinant le site de la Roche d'Or, DREAL Franche-Comté