Théodule Ribot (peintre)

Augustin Théodule Ribot, né à Saint-Nicolas-d'Attez le et mort le à Colombes, est un peintre, aquafortiste et aquarelliste français, rattaché au mouvement du réalisme.

_Th%C3%A9odule_Ribot_vers_1880_par_Ferdinand_Mulnier_-_Paris_mus%C3%A9e_d'Orsay.jpg.webp)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 68 ans) Colombes |

| Sépulture | |

| Nom de naissance |

Augustin Théodule Ribot |

| Nationalité | |

| Activité | |

| Période d'activité |

- |

| Enfant |

| Mouvement | |

|---|---|

| Maître | |

| Genre artistique | |

| Distinction |

Biographie

Fils d’un ingénieur civil, Théodule Ribot doit se livrer d’abord aux travaux géométriques et au dessin linéaire[1]. Se destinant à la carrière artistique, il était entré à l’école des arts et métiers de Châlons, lorsque la mort de son père, en 1840, le force à demander des ressources à l’industrie[1]. Ayant trouvé, pour assurer la subsistance de sa mère et ses sœurs, du travail chez un décorateur de stores, il peint des bordures pour un fabricant de glace. Il se marie tôt et se rend à Paris en 1845, où il est employé comme commis d’atelier tout en étudiant dans l’atelier du peintre Auguste-Barthélemy Glaize.

Après un séjour de trois ans en Algérie pour surveiller et diriger des constructions[1], il revient à Paris en 1851 et subsiste en exécutant un grand nombre de dessins pour des industriels[1] et des copies d’Antoine Watteau destinés aux États-Unis le jour, et en peignant pour lui-même la nuit.

Il débute au Salon de 1861 avec six toiles d’intérieur de cuisine et de basse-cour qui le font connaître du grand public[1].

Il obtient une médaille de 3e classe aux Salons de 1864 et de 1865[2], ainsi qu'une médaille de 3e classe à l’Exposition universelle de 1878[1]. Il emménage à cette époque à Colombes, mais tombe malade et abandonne peu à peu la peinture.

En 1871, il s'installe à Colombes où il peint la majeure partie de son œuvre. Très honoré à son époque, il vit replié sur lui-même, reçoit peu, mais est reconnu et sollicité par ses contemporains[3].

En 1884, alors qu’il est affaibli, ses amis Henri Fantin-Latour, Eugène Boudin, Jules Bastien-Lepage, Pierre Puvis de Chavannes, Auguste Rodin et Claude Monet donnent un banquet en son honneur et lui offrent une médaille gravée de l’inscription : « À Théodule Ribot, artiste indépendant ».

Nommé chevalier de la Légion d'honneur en 1878, il est promu officier du même ordre en 1887.

Il est le père du peintre Germain-Théodore Ribot (1845-1893) et de Louise-Aimée Ribot. Il est également l'oncle de la comédienne Berthe Legrand (née Berthe-Eugénie Ribot, 1850-1913)[4].

Il est inhumé à Paris au cimetière du Montparnasse (29e division)[5].

Œuvre

_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Autoportrait_(1887-90)_-_Colombes%252C_Mus%C3%A9e_d'art_et_d'histoire.jpg.webp)

Théodule Ribot, qui a aussi traité avec succès l’eau-forte et l’aquarelle[1], a peint des scènes historiques, des compositions religieuses, des natures mortes, des portraits et des scènes de genre[6]. Il est l’ami d’Henri Fantin-Latour et de François Bonvin.

Le parallèle entre Théodule Ribot et José de Ribera, son illustre prédécesseur espagnol du XVIIe siècle, a très tôt été mis en chanson. Chaque nouvelle exposition justifiait la comparaison et disait un peu plus la dette du cadet envers son aîné puisque, aussi bien, les sujets que l'ensemble des couleurs utilisées permettaient ce rapprochement[7].

Les œuvres de Théodule Ribot sont conservées au musée d’Amsterdam, au musée des Beaux-Arts d'Arras, à Boston, Budapest, de Chicago, à Dresde, Grenoble, au Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne, à Lille, à Paris au musée du Louvre, à Philadelphie, San Francisco, Vienne.

- Buenos Aires, musée national des Beaux-Arts : Vieille Bretonne, 1877.

- Bilbao, musée des Beaux-Arts : Nature morte aux citrouille, prunes, cerises et figues avec jarre, vers 1860.

- Cleveland, Cleveland Museum of Art :

- Les Chanteurs, 1862 ;

- La Petite Laitière, vers 1865

- Lazarillo de Tormes et son maître aveugle (l'aveugle à la cruche verte et l'enfant)

- New York, Metropolitan Museum of Art : Pêcheurs bretons et leurs familles, vers 1880-1885.

- Amiens, musée de Picardie

- Un gigot;

- Héraclite .

- Bayeux, musée Baron Gérard

- Paysage, dit La Maison de Corot à Ville-d'Avray;

- Etude de femme

- Paysage avec une église.

- Beauvais, MUDO - Musée de l'Oise :

- Côtelettes et rognons ;

- Crâne de mouton ;

- Paysage .

- Besançon, musée des Beaux-Arts : La Charbonnière.

- Bordeaux, musée des Beaux-Arts : La Lecture de la bible, vers 1875.

- Breteuil-sur-Iton, hôtel de ville : Nature morte[8].

- Caen, Musée des beaux-arts

- L'huître et les plaideurs 1868.

- Nature morte à la volaille plumée [9].

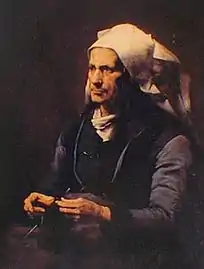

- Colombes, musée d'Art et d'Histoire : Autoportrait (1887-1890), huile sur toile, 44 × 63 cm, dépôt du musée d'Orsay[3].

- Courbevoie, Musée Roybet Fould : La Dépense

- Deauville, Les Franciscaines Deauville: Huître et timbale.

- Lille, palais des Beaux-Arts :

- Autoportait, 1863 ;

- Saint Vincent, 1867.

- Lyon, musée des Beaux-Arts : Tête de femme .

- Marseille, musée des Beaux-Arts :

- Paris ;

- musée d'Orsay :

- Petit Palais : Chez l'Antiquaire

- musée Rodin : Nature morte (La Gibecière).

- Pau, musée des Beaux-Arts : Le Bon Samaritain, 1870 [14].

- Reims, musée des Beaux-Arts :

- Roubaix, Musée d'Art et d'Industrie : Moine en prière, 1872.

- Rouen, musée des Beaux-Arts : Le Supplice des coins ou Le Supplice d'Alonso Cano, 1867, huile sur toile, 150 × 209 cm[17].

- Saint-Omer, Musée de l'hôtel Sandelin : Les Philosophes 1869.

- Saint-Quentin, musée Antoine-Lécuyer : Trois vieux juifs, 1880.

- Senlis, musée d'Art et d'Archéologie : Nature morte aux œufs sur le plat[18].

- Thaix, église Saint-Martin : Martyre de saint Sébastien, huile sur toile, achat de l’État en 1882[19].

- Toulouse, musée des Augustins : La Chorale[20].

- Troyes, musée Saint-Loup : La Jeune Fille à la guitare.

- Valence-sur-Baïse, abbaye de Flaran

- Portrait de la mère de l'artiste;

- Les empiriques.

- Budapest, musée des Beaux-Arts : Nature morte, vers 1865.

- Amsterdam Rijksmuseum: Nature morte aux poissons et au homard, oignon et cuillère en bois.

- Laren, Singer Laren : Marine.

- Glasgow, Collection Burrell :

- Le Musicien, 1862 ;

- Mère et fille, vers 1884.

- La comptabilité.

- Oxford, Ashmolean Museum : Femme au piano.

_-_La_f%C3%AAte_du_chef_(ou_le_joyeux_cuisinier)_1861_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Toronto%252C_Canada_Collection_priv%C3%A9e.jpg.webp) La fête du chef (ou le joyeux cuisinier) 1861 Toronto Coll. Privée

La fête du chef (ou le joyeux cuisinier) 1861 Toronto Coll. Privée_Le_Cuisinier_comptable_1862_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Marseille%252C_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_Joconde000PE014542.jpg.webp) Le Cuisinier comptable (1862), musée des Beaux-Arts de Marseille.

Le Cuisinier comptable (1862), musée des Beaux-Arts de Marseille._La_Tricoteuse_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Marseille_Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_Joconde000PE014541.jpg.webp) La Tricoteuse, musée des Beaux-Arts de Marseille.

La Tricoteuse, musée des Beaux-Arts de Marseille._Le_joueur_de_guitare_1862_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Reims.jpg.webp) Le Joueur de guitare, (1862), musée des Beaux-Arts de Reims.

Le Joueur de guitare, (1862), musée des Beaux-Arts de Reims._Le_Musicien%252C_1862_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Glasgow._The_Burrell_Collection_UK._Don_de_Sir_William_and_Lady_Burell%252C_1944.jpg.webp) Le Musicien (1862), Glasgow, Collection Burrell.

Le Musicien (1862), Glasgow, Collection Burrell._Les_Chanteurs_1862_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_The_Cleveland_Museum_of_Art%252C_Ohio%252C_USA.jpg.webp) Les Chanteurs (1862), Cleveland Museum of Art.

Les Chanteurs (1862), Cleveland Museum of Art._Lazarillo_de_Tormes_et_son_ma%C3%AEtre_aveugle_(l'aveugle_%C3%A0_la_cruche_verte_et_l'enfant)_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Cleveland_Museum_of_Art%252C_Ohio%252C_U.S.A.jpg.webp) Lazarillo de Tormes et son maître aveugle, Cleveland Museum of Art.

Lazarillo de Tormes et son maître aveugle, Cleveland Museum of Art._Le_Mitron_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Marseille%252C_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_joconde000PE014543.jpg.webp) Le Mitron, musée des Beaux-Arts de Marseille.

Le Mitron, musée des Beaux-Arts de Marseille._Le_Fl%C3%BBteur%252C_dit_La_recette_-_Th%C3%A9odule_Ribot_(1865)_-_Marseille%252C_mus%C3%A9e_des_beaux-art.jpg.webp) Le Flûteur, dit La recette, (1865), musée des Beaux-Arts de Marseille.

Le Flûteur, dit La recette, (1865), musée des Beaux-Arts de Marseille._Saint_S%C3%A9bastien%252C_martyr%252C_1865_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Paris%252C_mus%C3%A9e_d'Orsay_Joconde000PE002340.jpg.webp) Saint Sébastien, martyr, (1865), musée d'Orsay.

Saint Sébastien, martyr, (1865), musée d'Orsay. La Petite Laitière (vers 1865), Cleveland Museum of Art.

La Petite Laitière (vers 1865), Cleveland Museum of Art. Saint Vincent (1867), palais des Beaux-Arts de Lille.

Saint Vincent (1867), palais des Beaux-Arts de Lille. Autoportrait (1867), palais des Beaux-Arts de Lille.

Autoportrait (1867), palais des Beaux-Arts de Lille._L'hu%C3%AEtre_et_les_plaideurs_1868_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Caen%252C_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_-_Joconde000PE024884.jpg.webp) L'huître et les plaideurs 1868 - Caen, Musée des beaux-arts

L'huître et les plaideurs 1868 - Caen, Musée des beaux-arts_Les_Philosophes_1869_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Saint-Omer%252C_Mus%C3%A9e_de_l'H%C3%B4tel_Sandelin.jpg.webp) Les Philosophes (1869), Musée de l'hôtel Sandelin à Saint-Omer.

Les Philosophes (1869), Musée de l'hôtel Sandelin à Saint-Omer._Le_Bon_Samaritain_(1870)_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Pau_Joconde00980001224.jpg.webp) Le Bon Samaritain (1870), musée des Beaux-Arts de Pau.

Le Bon Samaritain (1870), musée des Beaux-Arts de Pau._Le_Bon_Samaritain_(1870)_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_d'Orsay.jpg.webp) Le Bon Samaritain (1870), Musée d'Orsay.

Le Bon Samaritain (1870), Musée d'Orsay._La_Lecture_de_la_bible_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Bordeaux%252C_mus%C3%A9e_des_beaux-arts.jpg.webp) La Lecture de la bible (vers 1875), musée des Beaux-Arts de Bordeaux.

La Lecture de la bible (vers 1875), musée des Beaux-Arts de Bordeaux. Vieille Bretonne (1877), Buenos Aires, musée national des Beaux-Arts.

Vieille Bretonne (1877), Buenos Aires, musée national des Beaux-Arts. Pêcheurs bretons et leurs familles (vers 1880-1885), New York, Metropolitan Museum of Art.

Pêcheurs bretons et leurs familles (vers 1880-1885), New York, Metropolitan Museum of Art._La_Charbonni%C3%A8re%252C_1880_-_Th%C3%A9odule_Ribot.jpg.webp) La Charbonnière (1880), musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon.

La Charbonnière (1880), musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon._Au_Sermon_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Paris_mus%C3%A9e_d'Orsay_Joconde000PE002341.jpg.webp) Au Sermon(~1887), Paris, musée d'Orsay.

Au Sermon(~1887), Paris, musée d'Orsay._Th%C3%A9odule_Ribot_-_Autoportrait_(1887-90)_-_Colombes%252C_Mus%C3%A9e_d'art_et_d'histoire.jpg.webp) Autoportrait (1887-1890), Paris, musée d'Orsay.

Autoportrait (1887-1890), Paris, musée d'Orsay._La_D%C3%A9pense_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Courbevoie%252C_mus%C3%A9e_Roybet-Fould.jpg.webp) La Dépense - Courbevoie, Musée Roybet Fould.

La Dépense - Courbevoie, Musée Roybet Fould._Chez_l'Antiquaire_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts_de_la_ville_de_Paris.jpg.webp) Chez l'Antiquaire - Paris, Petit Palais.

Chez l'Antiquaire - Paris, Petit Palais._Th%C3%A9odule_Ribot_-_Portrait_de_la_m%C3%A8re_de_l'artiste_-_Abbaye_de_Flaran_Collection_Michael_Simonow.jpg.webp) Portrait de la mère de l'artiste, Valence-sur-Baïse, abbaye de Flaran.

Portrait de la mère de l'artiste, Valence-sur-Baïse, abbaye de Flaran._Th%C3%A9odule_Ribot_-_Les_empiriques_-_Abbaye_de_Flaran_Collection_Michael_Simonow.jpg.webp) Les empiriques, Valence-sur-Baïse, abbaye de Flaran.

Les empiriques, Valence-sur-Baïse, abbaye de Flaran._Heraclite_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Amiens%252C_Mus%C3%A9e_de_Picardie.jpg.webp) Héraclite - Amiens, Musée de Picardie.

Héraclite - Amiens, Musée de Picardie._T%C3%AAte_de_femme_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Lyon%252C_mus%C3%A9e_des_Beaux-Arts.jpg.webp) Tête de femme, musée des Beaux-Arts de Lyon.

Tête de femme, musée des Beaux-Arts de Lyon._-_Portrait_de_ma_fille_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_1884_Reims%252C_mus%C3%A9e_des_beaux-arts.jpg.webp) Portrait de ma fille, musée des Beaux-Arts de Reims.

Portrait de ma fille, musée des Beaux-Arts de Reims._Les_titres_de_famille_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Reims%252C_mus%C3%A9e_des_beaux-arts_-_Joconde03110006434.jpg.webp) Les titres de famille, musée des Beaux-Arts de Reims.

Les titres de famille, musée des Beaux-Arts de Reims._Moine_en_pri%C3%A8re_(1872)_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_d'Art_et_d'Industrie_de_Roubaix.jpg.webp) Moine en prière (1872), Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix.

Moine en prière (1872), Musée d'Art et d'Industrie de Roubaix._Le_supplices_des_coins_dit_aussi_Le_supplice_d'Alonso_Cano_1867_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Rouen%252C_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts.jpg.webp) Le supplices des coins dit aussi Le supplice d'Alonso Musée des Beaux-Arts de Rouen.

Le supplices des coins dit aussi Le supplice d'Alonso Musée des Beaux-Arts de Rouen._Etude_de_femme_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_Baron_G%C3%A9rard.jpg.webp) Etude de femme, Bayeux, musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard.

Etude de femme, Bayeux, musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard._Trois_vieux_juifs_-_Th%C3%A9odule_Ribot_(1880)_-_Saint-Quentin%252C_mus%C3%A9e_des_beaux-arts_Joconde07930000029.jpg.webp) Trois vieux juifs, Saint-Quentin Musée Antoine-Lécuyer .

Trois vieux juifs, Saint-Quentin Musée Antoine-Lécuyer ._La_Chorale_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Toulouse%252C_mus%C3%A9e_des_Augustins_-_Joconde05620014373.jpg.webp) La Chorale, musée des Augustins de Toulouse.

La Chorale, musée des Augustins de Toulouse._La_jeune_fille_%C3%A0_la_guitare_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_Saint-Loup_Troyes.jpg.webp) La Jeune Fille à la guitare, Troyes, musée Saint-Loup.

La Jeune Fille à la guitare, Troyes, musée Saint-Loup._M%C3%A8re_et_fille_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Glasgow._The_Burrell_Collection_UK._Don_de_Sir_William_and_Lady_Burell%252C_1944.jpg.webp) Mère et fille, Glasgow, Collection Burrell.

Mère et fille, Glasgow, Collection Burrell._La_comptabilit%C3%A9_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_The_Burrell_Collection_UK._Don_de_Sir_William_and_Lady_Burell%252C_1944.jpg.webp) La comptabilité, Glasgow, Collection Burrell.

La comptabilité, Glasgow, Collection Burrell._Femme_au_piano_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Oxford._The_Ashmolean_Museum_of_Art_and_Archeology_UK.jpg.webp) Femme au piano, Oxford, Ashmolean Museum.

Femme au piano, Oxford, Ashmolean Museum.

_Nature_morte_%C3%A0_la_citrouille_et_aux_prunes%252C_cerises_et_figues_avec_pot_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Museo_de_Bellas_Artes_de_Bilbao.jpg.webp) Nature morte aux citrouille, prunes, cerises et figues avec jarre (vers 1860), musée des Beaux-Arts de Bilbao.

Nature morte aux citrouille, prunes, cerises et figues avec jarre (vers 1860), musée des Beaux-Arts de Bilbao. Nature morte (vers 1865), musée des Beaux-Arts de Budapest.

Nature morte (vers 1865), musée des Beaux-Arts de Budapest._Un_gigot_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Amiens%252C_mus%C3%A9e_de_Picardie.jpg.webp) Un gigot, Amiens, musée de Picardie.

Un gigot, Amiens, musée de Picardie._C%C3%B4telettes_et_rognons_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Beauvais%252C_MUDO.jpg.webp) Côtelettes et rognons, Beauvais, MUDO - Musée de l'Oise.

Côtelettes et rognons, Beauvais, MUDO - Musée de l'Oise._Cr%C3%A2ne_de_mouton_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Beauvais%252C_MUDO.jpg.webp) Crâne de mouton, Beauvais, MUDO - Musée de l'Oise.

Crâne de mouton, Beauvais, MUDO - Musée de l'Oise._Nature_morte_%C3%A0_la_volaille_plum%C3%A9e_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Mus%C3%A9e_des_beaux-arts_de_Caen_joconde000PE024863.jpg.webp) Nature morte à la volaille plumée Musée des beaux-arts de Caen.

Nature morte à la volaille plumée Musée des beaux-arts de Caen._Hu%C3%AEtre_et_timbale_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Les_Franciscaines_Deauville.jpg.webp) Huître et timbale,Les Franciscaines Deauville

Huître et timbale,Les Franciscaines Deauville_Un_gigot_Th%C3%A9odule_Ribot_-_La_Tronche%252C_mus%C3%A9e_Hebert_(D%C3%A9pot_Orsay).jpg.webp) Un gigot, Paris, musée d'Orsay

Un gigot, Paris, musée d'Orsay_Nature_morte_(La_Gibeci%C3%A8re)_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Paris%252C_mus%C3%A9e_Rodin.jpg.webp) Nature morte (La Gibecière), Paris, musée Rodin.

Nature morte (La Gibecière), Paris, musée Rodin._Nature_morte_aux_%C5%93ufs_sur_le_plat_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Senlis%252C_mus%C3%A9e_d'art_et_d'arch%C3%A9ologie_JocondeM0809005323.jpg.webp) Nature morte aux œufs sur le plat, musée d'Art et d'Archéologie de Senlis

Nature morte aux œufs sur le plat, musée d'Art et d'Archéologie de Senlis_Nature_morte_aux_poissons_et_au_homard%252C_oignon_et_cuill%C3%A8re_en_bois_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Rijksmuseum_Amsterdam.jpg.webp) Nature morte aux poissons et au homard, oignon et cuillère en bois Amsterdam Rijksmuseum

Nature morte aux poissons et au homard, oignon et cuillère en bois Amsterdam Rijksmuseum_-_Nature_morte_aux_oeufs_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Toronto%252C_Canada_Collection_priv%C3%A9e.jpg.webp) Nature morte aux œufs, Toronto, collection particulière

Nature morte aux œufs, Toronto, collection particulière

- Paysages par Théodule Ribot

_Paysage%252C_dit_La_Maison_de_Corot_%C3%A0_Ville-d'Avray_-_Th%C3%A9odule_Ribot_HsP_-_Bayeux%252C_mus%C3%A9e_Baron_G%C3%A9rard%252C_d%C3%A9p%C3%B4t_du_mus%C3%A9e_d'Orsay.jpg.webp) Paysage, dit La Maison de Corot à Ville-d'Avray, Bayeux, musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard.

Paysage, dit La Maison de Corot à Ville-d'Avray, Bayeux, musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard._Paysage_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Beauvais%252C_MUDO_-Joconde_07980002435.jpg.webp) Paysage, Beauvais, MUDO - Musée de l'Oise.

Paysage, Beauvais, MUDO - Musée de l'Oise._paysage_avec_%C3%A9glise_-_Th%C3%A9odule_Ribot_HsP_-_Bayeux%252C_mus%C3%A9e_Baron_G%C3%A9rard.jpg.webp) Paysage avec église, Bayeux, musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard.

Paysage avec église, Bayeux, musée d'Art et d'Histoire Baron-Gérard._Marine_-_Th%C3%A9odule_Ribot_-_Laren%252C_Singer_Museum%252C_Pays-Bas.jpg.webp) Marine, Laren, Singer Laren.

Marine, Laren, Singer Laren.

Salons

- 1864 : Prière des petites filles ; Toilette du matin.

- 1865 : Chant du cantique ; Rétameurs ; Le Martyre de saint Sébastien, acquis par l’État pour le musée du Luxembourg.

- 1866 : Le Christ au milieu des Docteurs ; Le Flûteur.

- 1867 : Le Supplice des coins, d’une énergie très remarquée, Un vieillard.

- 1868: L’Huître et les plaideurs, acquis pour le musée des Beaux-Arts de Caen.

- 1869 : Les Marionnettes au village ; Les Philosophes, Saint-Omer, musée de l'hôtel Sandelin.

- 1870 : Le Bon Samaritain ; Jeune Homme à la manche jaune, acquis pour le musée du Luxembourg.

- 1874 : La Lecture ; Une jeune fille.

- 1875 : Cabaret normand.

- 1876 : Loge de famille ; Portrait de Madame Gueymard-Lauters.

- 1877 : Bretonne de Plougastel ; Vieux Pêcheur de Trouville.

- 1878 : Ménagère relevant ses comptes ; Mère Morieu.

Expositions

Son œuvre fait l'objet d'une exposition en 2021-2022 aux musées de Toulouse, Marseille et Caen[21].

Hommages

- Une rue de Paris porte son nom, dans le 17e arrondissement.

- Des rues portent son nom à Béziers, Colombes, Courbevoie, Digne-les-Bains, Rennes et Vesoul.

- Un monument sculpté en 1893 par Louis-Émile Décorchemont lui rend hommage à Breteuil. Le buste en bronze — envoyé à la fonte sous le régime de Vichy — a été recréé d'après le plâtre original et inauguré en 2000[22].

Notes et références

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, , 5e éd., 1892 p. (lire en ligne), p. 1891.

- Base Léonore : Augustin Théodule Ribot.

- Alain Bonnet, Face à Face, Paris, Somogy Éditions d’art, , 262 p. (ISBN 2-85056-332-3), p. 126.

- « Berthe Legrand », sur lesarchivesduspectacle.net.

- « Obsèques du peintre Théodule Ribot », Le Figaro, (en ligne sur Gallica).

- Dictionnaire Bénézit 1999, p. 641.

- « Saint Sébastien », sur Musée d'Orsay (consulté le ).

- Notice no PM27002336, base Palissy, ministère français de la Culture.

- Notice no 000PE024863, base Joconde, ministère français de la Culture

- Notice no 000PE014542, base Joconde, ministère français de la Culture

- Notice no 000PE014541, base Joconde, ministère français de la Culture

- « Le Bon Samaritain », sur Musée d'Orsay (consulté le ).

- « Au Sermon », sur Musée d'Orsay (consulté le ).

- Notice no 00980001224, base Joconde, ministère français de la Culture

- Notice no 03110041552, base Joconde, ministère français de la Culture.

- Notice no 03110006434, base Joconde, ministère français de la Culture.

- « Supplice des coins », sur Notice Joconde (consulté le ).

- Notice no M0809005323, base Joconde, ministère français de la Culture.

- Yves Ducroizet et Robert Pommery (illustrateur), « Le canton de Fours », La Camosine, Les Annales des Pays Nivernais, no 154, p. 37.

- Notice no 05620014373, base Joconde, ministère français de la Culture

- Didier Rykner, « Théodule Ribot. Une délicieuse obscurité », sur La Tribune de l'Art, (consulté le ).

- « Monument à Théodule Ribot », notice sur anosgrandshommes.musee-orsay.fr.

Voir aussi

Bibliographie

- Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains, Paris, Hachette, , 5e éd., 1892 p. (lire en ligne), p. 1891.

- Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de tous les temps et de tous les pays, vol. 11, éditions Gründ, , 13440 p. (ISBN 2-7000-3021-4), p. 641-642.

- Émile Bellier de La Chavignerie, Dictionnaire général des artistes de l’École française depuis l’origine des arts du dessin jusqu’à nos jours : architectes, peintres, sculpteurs, graveurs et lithographes, tome 2, Librairie Renouard, Paris, 1885, pp. 370-371 (lire en ligne).

- Geneviève Lacambre, Jacqueline de Rohan-Chabot, Le Musée du Luxembourg en 1874, Paris, Éditions des Musées nationaux, 1974, p. 154.

- Abbé Sertillanges, Notice sur la vie et les travaux de M. Théodule Ribot, Paris, imp. Firmin-Didot, 1920.

- A.E.N., « À propos de Théodule Ribot », revue Artistes et écrivains norùmands, n°18, 15 avril 1934.

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- AGORHA

- Galerie nationale de Finlande

- Musée d'Orsay

- Musée des beaux-arts du Canada

- (en) Art Institute of Chicago

- (en) Art UK

- (en) Auckland Art Gallery

- (en) Bénézit

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (en) Musée d'art Nelson-Atkins

- (de + en) Musée Städel

- (en) National Gallery of Art

- (en) National Gallery of Victoria

- (en + sv) Nationalmuseum

- (de) Österreichische Galerie Belvedere

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressource relative aux militaires :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- « Augustin Théodule Ribot » dans la base Joconde.

- « Le Musée de Colombes achète un Théodule Ribot », sur La Tribune de l'Art, (consulté le ).