Section motorisée du XVIe

La section motorisée du XVIe a été créée fin 1943, par Jean-Gérard Verdier dans le cadre des « Équipes nationales ». Cette section, constituée de 38 jeunes Parisiens a eu une mission de défense passive dans l'Ouest parisien, avant de participer à la Libération de Paris, intégrée à la 2e DB du général Leclerc. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, déclare en qu'elle « participa de ce mouvement populaire unique qui vit le rassemblement des insurgés, des résistants et des soldats français et étrangers pour, dans un même mouvement, libérer le pays et l’Europe du joug nazi »[1].

Création

La section motorisée du XVIe fut une initiative personnelle de jeunes animés de la volonté de chasser l’occupant et qui la réalisèrent. Leur mission de défense passive fut à l’origine de leur action de Résistance et ils n’appartenaient à aucun mouvement. C’est là l’exemple de ces mouvements de Résistance qui se créèrent spontanément et efficacement en vue des combats de la Libération[2]

En 1943, le secrétariat à la Jeunesse crée les « Équipes nationales »[3] qui ont pour objet de rassembler les « jeunes volontaires désirant apporter leur aide aux Français victimes indirectes d'opérations alliées ». Ces Équipes intervenaient essentiellement, en liaison avec la Croix-Rouge, lors de bombardements sur les gares de triage de la région parisienne: dégagement et transport des victimes, organisation des centres de secours, identification des morts, etc.

En l'absence de transports publics susceptibles d'amener ces volontaires à pied d’œuvre de jour comme de nuit, une section motorisée, comprenant une quarantaine de jeunes gens, fut bientôt mise sur pied dans le 16e arrondissement et dotée de vélomoteurs.

C'est Jean-Gérard Verdier[4] - [5] - [6], alors âgé de 19 ans et déjà fort de son expérience dans la Défense passive, qui prend l'initiative et la direction de cette unité, dont il installe le QG dans un petit hôtel particulier, possédant de vastes ateliers, situé 6, rue des Pâtures dans le 16e arrondissement de Paris[7]. Avec François Azan, rencontré cette fin d'année 1943, Michel d’Ornano, Jean-Louis Chavy, Claude de Marne, François Clerc, Jean-Léonard Blancher, Gérard Hommel, son frère Dominique et quelques autres, il forme ainsi le groupe initial de la « Section motorisée du XVIe ».

Orientation militaire

Réalisant le parti que la Résistance pouvait tirer d'une telle organisation (uniformes, laissez-passer permanents, mobilité, couverture officielle), Jean-Gérard Verdier donné rapidement à la Section Motorisée (S.M.) une nouvelle orientation[2] :

- dès le début de 1944, il confie à François Azan, jeune saint-cyrien, la mission de donner une formation militaire à la Section motorisée et prendre le commandement sur ce terrain[8] ;

- il organise avec son père, Louis Verdier, PDG de Gnôme et Rhône, l'équipement de la Section motorisée en side-cars militaires, type dragons portés et deux motos de 750 cm3, clandestinement soustraits pièce par pièce, malgré la surveillance allemande, à l’usine de Gennevilliers[9].

François Azan s'assure des sentiments patriotiques des équipiers et procède également à des recrutements complémentaires, en particulier celui de Victor Raveau, un des anciens de Saint-Cyr, et celui de l'aspirant de Berne Lagarde, qui avait participé aux combats de Saumur en 1940 et possédait ainsi l'expérience du feu. Une discipline militaire est instaurée, et l'instruction militaire de base dispensée à tous.

Simultanément, les seize side-cars sont amenés en pièces détachées rue des Pâtures. Certaines de ces pièces sont transportées dans l'ambulance de Gnôme et Rhône, conduite par Jean-Gérard Verdier. Les pièces sont ensuite remontées par les équipiers, sous la direction de Gustave Bernard, l'un des mécaniciens de Guynemer, et d'Antoine et Joseph Trombetta, tous trois détachés de l'usine de Gennevilliers. Grâce à l'uniforme des Équipes nationales, les sorties d'entraînement sur side-cars, qui commencent en , n'attirent pas l'attention des Allemands. Ceci est probablement dû au fait que la Section motorisée continuait, presque quotidiennement et en uniforme, à remplir ses missions officielles de défense passive.

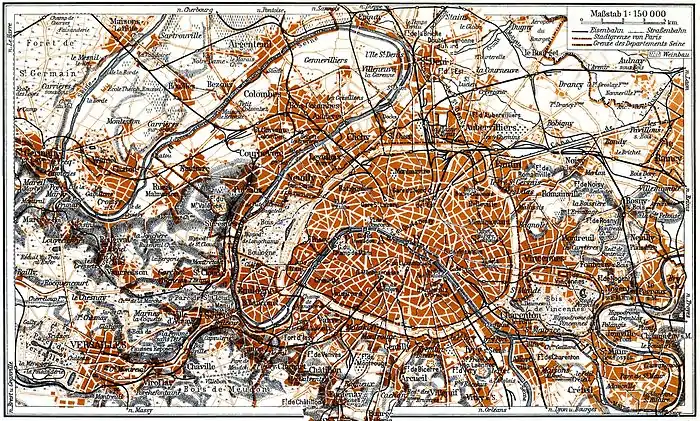

La Section motorisée intervient principalement à la porte de Saint-Cloud et dans les communes de Villacoublay, Meudon, Longchamp, Gennevilliers, Villeneuve-Saint-Georges et Noisy-le-Sec.

Le 6 juin 1944, lors du débarquement des alliés en Normandie, Jean-Gérard Verdier et François Azan estiment qu'il est temps, en profitant de la désorganisation qui s'instaure dans les unités allemandes de Paris, de constituer un stock d'armes et d'essence. La Section motorisée ne dispose en effet à cette date que de deux mitraillettes Sten et de quelques pistolets (obtenus par François Azan et qui proviennent d'une part d'un parachutage dans le Loiret, d'autre part d'un groupe FFI du 16e), ainsi que d'une centaine de litres d'essence attribués au titre de la défense passive.

Sur la base des renseignements apportés quotidiennement par les équipiers, ou par les voisins, plusieurs coups de main sont effectués par la Section motorisée, notamment :

- environ 200 litres d'essence sont enlevés dans un garage allemand de la rue des Réservoirs (Paris 16e) après que la sentinelle allemande eut été assommée à coups de clé à molette ;

- le 13 août, un coup de main nocturne sur un dépôt allemand de la rue de Chaillot faillit mal tourner : Jean-Gérard Verdier, François Azan, Chavy, Léonard Blancher et un civil Picard, sachant le bâtiment évacué par son poste de garde allemand, s'y rendent immédiatement et commencent à charger armes et munitions dans leurs side-cars. À ce moment-là, survint une patrouille de la Kriegsmarine. Celle-ci les arrête et les conduit dans le camp retranché du Plaza Athénée tenu par un détachement de l'infanterie de marine allemande. Pris les armes à la main et susceptibles d'être exécutés sur le champ, les intéressés ne durent qu'à diverses coïncidences heureuses et au talent en langue allemande de Jean-Gérard Verdier d'être relâchés vers 3 heures du matin. Les side-cars qui avaient été abandonnés rue de Chaillot, furent emmenés par un détachement de SS et retrouvés le lendemain cours la Reine au sein de cette même unité ; après palabres avec les SS, les side-cars furent récupérés par la Section motorisée et regagnèrent la rue des Pâtures ;

- le 19 août 1944, en allant visiter avec l'aide du concierge, les caves d'un immeuble de la rue de la Faisanderie, dont les étages supérieurs étaient occupés par la Gestapo. De cette expédition, ils rapportèrent à la Section motorisée en deux rotations plusieurs mitraillettes Sten, une cinquantaine de revolvers Smith et Weston ainsi que plusieurs tonnelets de munitions provenant de parachutage alliés.

Le chef Léonard Blancher et les équipiers D. Verdier, Gérard et Philippe Hommel qui effectuaient une mission de ravitaillement en vivres furent mitraillés à plusieurs reprises, notamment place Saint-Augustin. Là encore, la chance fut de leur côté.

Lors d'un mission d'information destinée à la population parisienne (couvre-feu), le , le chef Chavy et Dominique Verdier, le frère de Jean-Gérard, furent arrêtés place d'Iéna par un détachement SS, conduit à leur PC et ils ne furent relâchés qu'après plusieurs heures de détention.

Libération de Paris

Encouragés et endurcis par leurs premiers succès et par l’approche des armées alliées, les membres de la Section motorisée sont prêts à s’engager de plus en plus. Jean-Gérard Verdier et François Azan décident toutefois d’agir avec calme, de n’attaquer que de petits groupes allemands pour créer un climat d’insécurité et rassembler le maximum de renseignements sur le dispositif ennemi en vue de l’arrivée des alliés. C’est ainsi que des détachements allemands qui refluent de Normandie sont mitraillées à plusieurs reprises sur les boulevards extérieurs sud-ouest de Paris, et que le tunnel de Montretout (départ de l'autoroute de l'Ouest) est visité sur toute sa longueur par Raveau et Chavy qui empêchent les Allemands de le faire sauter, ce qui aurait eu des conséquences dramatiques. Simultanément, plusieurs liaisons, qui essuient le feu ennemi, sont assurées avec l’hôtel de ville où l'insurrection éclate. L'équipier Michel Aubry, détaché à l’hôtel de ville se distingue avant et pendant la Libération, en détruisant notamment un char allemand, ce dont le félicite le général de Gaulle. Le , la Section motorisée participe au ravitaillement de la mairie du XVIe[10] - [2].

Dès l'arrivée des chars de la division Leclerc par les portes d'Orléans et de Versailles (le PC de la rue des Pâtures donnait sur l'avenue de Versailles), sur les dernières instructions de Jean-Gérard Verdier et François Azan, les différents groupes de combat de la Section motorisée se rendent aux portes de Paris pour guider les blindés dans la capitale. Ils se font reconnaître et s’intègrent séparément aux unités rencontrées, leur apportent renseignement et éclairage sur les points de résistance allemands, et participent à leurs côtés aux combats de la Libération de Paris, notamment de la place de l’Étoile, des Invalides et de l’École militaire.

La libération de la capitale achevée, le matériel de guerre pris aux Allemands par la Section motorisée est remis aux autorités militaires contre un bon de décharge conservé par l'aspirant de Berne Lagarde. Ce matériel comprenait notamment deux chars français de 13 tonnes, une chenillette et sa remorque, un camion tous terrains Laffly, quatre canons de 42 mm, un canon automatique de 2 mm D.C.A et D.C.B., cinq mitrailleurs, des fusils-mitrailleurs et un grand nombre de fusils, grenades, etc.

La Division Leclerc

La Section motorisée devenue une unité militaire expérimentée, tous ses membres souhaitent continuer la poursuite de la guerre jusqu'à la victoire finale. Dès le , François Azan, ayant revêtu sa tenue de Saint-Cyrien, se présente à l’État-major de la 2e DB installé dans la caserne de Latour-Maubourg. Il expose les actions de la Section motorisée au commandant Quiliquini, chef du Ier Bureau, en présence du capitaine Alain de Boissieu. Ces officiers sont très intéressés par ce récit, et après en avoir informé le général Leclerc qui donne immédiatement son accord, ils décident:

- d'affecter immédiatement Jean-Gérard Verdier, François Azan et Alain Marret à l'escadron de protection du général Leclerc, commandé par le capitaine de Boissieu ;

- de constituer avec l'ensemble des autres personnels de la Section motorisée et de leur matériel le 5e peloton de Circulation Routière (DCR 5) de la Division, une des deux unités de Forces Françaises Libres (FFI). Ce peloton étant placé sous le commandement du sous-lieutenant de Berne-Lagarde.

Dès les premiers jours de , tous quittent Paris avec les unités de la 2e DB dans les rangs desquels ils font campagne jusqu'à la fin des hostilités. De son côté, Raveau ayant repris contact avec l'ORA, est affecté au 8e B.C.P. Cette unité, incorporée à l'Armée Patton, poursuit également la guerre jusqu'à la fin.

38 jeunes Parisiens

La Section motorisée a successivement permis aux jeunes Parisiens qui s'y sont regroupés :

- de s'y dévouer pour les habitants de la capitale, lors des bombardements alliés de 1944 sur les objectifs militaires de la région parisienne ;

- d'acquérir une grande cohésion qui, jointe à l'enthousiasme de la jeunesse et à une importante aide extérieure, a permis de constituer, en plein Paris occupé, de groupes de combat équipés de seize side-cars militaires et armés de mitraillettes et de pistolets ;

- de mener, dès le début août, de leur propre initiative, diverses opérations de harcèlement sur les troupes allemandes en retraite, puis de s'engager, à partir du 20 août, dans les combats de la Libération de Paris ;

- d'intégrer enfin, en corps constitué, la 2e Division Blindée du général Leclerc au début de , et de poursuivre ainsi la guerre jusqu'à la victoire de .

Ses 38 membres étaient :

- Jean-Gérard Verdier (né en 1924)

- chevalier de l'ordre de la Légion d'honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite, Croix de Guerre, Médaillé de la Résistance, cofondateur et participant à l'organisation, au commandement et à la mise en action de la Section motorisée du au , date de son incorporation à la 2e DB du Général Leclerc à titre volontaire.

- François Paul Louis Azan (né le 9 octobre 1921 à Paris). Capitaine de l'Armée Blindée Cavalerie (H), chevalier de l'ordre de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre, Médaillé de la Résistance. Saint-cyrien de facto mis à la porte de son École dissoute par les Allemands en 1942. Il est recruté en 1943 comme agent de renseignements sous le pseudonyme de Francis dans un réseau en liaison avec Londres (missions aux chantiers de construction maritime de Meulain-les-Mureaux), puis avec le groupe ORA des Saint-Cyriens Croix de Provence (oct 1943- mars 1944). Il participera à des missions de renseignements aux chantiers de construction maritime de Meulain-les-Mureaux (à la SNCF). Il participe à l'organisation, à la mise en action et au commandement comme lieutenant de la section motorisée de résistance (février 1944), à laquelle il a su communiquer son entrain et son audace. Il prend part le 13 août à un coup de nuit sur un dépôt d'armes allemand; a été fait prisonnier et a réussi à s'échapper par sang-froid. Il prend part à un autre coup le 19 août, puis, au cours de la Libération de Paris, à de nombreux engagements au cours de la Libération de Paris. Il est engagé volontaire le 26 aout 1944 à la 2e DB. Il est titulaire de plusieurs décorations : Médaille de la résistance (JO no 175 du 26 juillet 1947. Décret 31 mars 1947); Croix de Guerre. Citation à l'ordre de la division (OG no 60 du 30.05.1947 du Général Commandant la 1re RM).

- Victor Raveau, chef de bataillon (H) alias Pasteur, ex-membre du comité directeur de l'Organisation de résistance de l'Armée (ORA), titulaire de la carte de combattant volontaire de la Résistance no 183911 du 06.08.1980.

- De Berne- Lagarde

- Michel Borge

- Pettelat

- Jean Louis Clément Chavy (né le à Neuilly-sur-Seine. Engagé volontaire pour la durée de la guerre, le 20 septembre 1944. Démobilisé le 17 novembre 1945. Réserviste de l'armée de l'air (engagé en 1948). Décorations : croix de guerre avec étoile d'argent (2); avec étoile de bronze (1); Presidential Unit Citation américaine. Citations: à l'ordre de la division OG no 2 du Général de division commandant la 2e DB, général Leclerc, en date du 10.01.1945; à l'ordre de la division OG no 112 du général commandant le D.A.Atl, général de Larminat, en date du 06.06.1945; à l'ordre du régiment, OG no 110 du délégué général FFCI, colonel Josset en date du 27.03.1947

- Leonard-Blancher

- Jean-Marie Arbelot

- Michel Aubry

- Roger Birkel

- François Borge

- Bernard Kenel

- Bouvier

- François Chauvot

- Jacques Chieze

- Cesbron- Lavaux

- François Clerf, capitaine (H) du Train, Croix de Guerre 39-45

- Bernard Funck-Brentano

- Pierre Hommel, né le à Nice.

- Gérard Hommel, né le à Hanoï, frère du précédent.

- Claude Honnorat

- Imbert

- Jean-Pierre Lassale

- Leloup

- Claude de Marne (1927), dans la Section motorisée du au , avant d'être engagé volontaire dans la 2e DB.

- De Milleville

- Alain Marret, participa à la création de la Section motorisée, en allant à plusieurs reprises chercher à l'usine Gnome & Rhône de Gennevilliers gardée par les Allemands, des pièces détachées de side-cars et les transporta avec les risques encourus au PC de la SM. puis engagement dans le 501e Régiment de Chars, 2e Division Blindée. Le 24 août 1944, le chasseur Alain Marret, a participé à l'assaut et à la libération de l’École militaire, faisant de nombreux prisonniers et se portant volontaire pour les reconnaissances dans les locaux occupés par l'ennemi. Excellent mécanicien et motocycliste, il enseigna à ses camarades de la Section comment conduire les différents engins. Après la Libération de Paris à laquelle il participa activement et s'en tira indemne par chance, il fut intégré à l'escadron de protection du général Leclerc au sein de la 2e DB aux côtés de Verdier et Azan. Le 16 décembre 1944, à Daubensand, à 30 km de Strasbourg, après avoir échappé à la mort lorsque le point d'appui qu'il occupait fut attaqué par 3 commandos SS, il aura le privilège de conduire le même jour dans son command car le général de Gaulle, le général Leclerc et le général Langlade, futur gouverneur militaire de Strasbourg. Décorations : ordre national du Mérite, Croix de Guerre, Médaille des Engagés Volontaires, Médaille de Combattant Volontaire et Presidential Unit Citation.

- Pierre Mollard

- Philippe Muffang (né en 1925) : organisation et mise en action de la Section motorisée, dans la Section motorisée du au , avant d'être engagé volontaire dans la 2e DB.

- Bernard Morand

- François Perrier

- Plancher

- Schwartz

- Pierre Thomain

- Joseph Trombetta, spécialiste moteurs de Gnome & Rhône, détaché à la Section motorisée.

- A. Trombetta, spécialiste moteurs de Gnome & Rhône, détaché à la Section motorisée. A participé à de nombreux sabotages et à des enlèvements de matériel allemand. Technicien éprouvé, a réussi le montage de toute une section motorisée de résistance avec de pièces détachées rassemblées clandestinement. A pris part le 13 août à un coup de nuit sur un dépôt d'armes allemand ; a participé avec courage et sang-froid dans les combats de la Libération de Paris.

- Dominique Verdier (né en 1927), dans la Section motorisée du au

Pour approfondir

Articles connexes

Liens externes

- Affiche à l'attention des équipiers nationaux, sur le site du musée de la Résistance en ligne

Notes et références

- Déclaration de Kader Arif à la mort du colonel Jean-Gérard Verdier.

- Mémoires du colonel Jean-Gérard Verdier.

- Christine Levisse-Touzé, La Résistance en Île-de-France, AERI, 2004, [lire en ligne].

- « DÉCÈS Le colonel Verdier, ancien de la 2e DB », sur le site du quotidien La Croix, (consulté le ).

- « Communiqué de M. Kader Arif, ministre délégué auprès du ministre de la Défense, chargé des anciens combattants », sur le site du ministère de la Défense via web.archive.org, (consulté le ).

- Olivier Berger, « Le colonel Verdier, ancien de la 2e DB, est mort », sur le site du quotidien La Voix du Nord, (consulté le ).

- « 6 Rue des Pâtures », sur le site Paris Révolutionnaire - Mémoire des lieux (consulté le ).

- Gavin Bowd, Les guerres et les mots du général Paul Azan : Soldat et historien (1874-1951), L'Harmattan, , 240 p. (ISBN 978-2-296-44914-5 et 2-296-44914-X, lire en ligne), p.207- 208.

- Anne Thoraval, Paris, les lieux de la Résistance : la vie quotidienne de l'armée des ombres dans la capitale, Paris, Le Grand livre du mois, , 287 p. (ISBN 978-2-84096-431-5 et 2-84096-431-7), « L'officier, soutenu par son chef Verdier, détourne l'usage de la section au profit de la recherche de renseignements. Grâce à un don d'argent du directeur de l'usine Gnome et Rhône, et de deux ingénieurs dépêchés sur les lieux, un atelier clandestin de mécanique s'organise rue des Pâtures. Très organisée en mai 1944, cette section motorisée secrète de la Résistance viendra en renfort des FFI lors des durs combats de la Libération dans le 16' arrondissement. ».

- François Azan, Victor Raveau, Jean-Gérard Verdier, Récits du débarquement et de la Résistance, revue Espoir no 139, p. 122.