Saint-Plaisir

Saint-Plaisir est une commune française, située dans le département de l'Allier en région Auvergne-Rhône-Alpes.

| Saint-Plaisir | |||||

L'église Saint-Placide | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Auvergne-Rhône-Alpes | ||||

| Département | Allier | ||||

| Arrondissement | Moulins | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes du Bocage Bourbonnais | ||||

| Maire Mandat |

Didier Thevenoux 2020-2026 |

||||

| Code postal | 03160 | ||||

| Code commune | 03251 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Saint-Plaisirois Saint-Plaisiroises Les Cocheriaux[1] |

||||

| Population municipale |

392 hab. (2020 |

||||

| Densité | 7,5 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 37′ 24″ nord, 2° 58′ 07″ est | ||||

| Altitude | Min. 207 m Max. 319 m |

||||

| Superficie | 52,54 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Moulins (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Bourbon-l'Archambault | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Allier

Géolocalisation sur la carte : Auvergne-Rhône-Alpes

| |||||

Les habitants se nomment les Saints-Plaisirois et se surnomment les Cocheriaux[2] (allusion à d'abondantes cueillettes de cocherelles (espèce de champignons) sur la commune).

Géographie

Saint-Plaisir s'étend sur 5 234 hectares, dont 1 130 hectares de forêt (Civrais, Champroux). Le bocage caractérise le paysage. L'altitude au centre du bourg est de 248 m.

La commune de Saint-Plaisir est traversée par trois rivières : le Cotignon et le Pont-Lung qui se jettent dans la Bieudre.

Les élevages de bovins allaitants (environ cinq mille têtes) et d'ovins (plus de deux mille cinq cents reproducteurs) dominent la production agricole de la commune.

Le climat de Saint-Plaisir est tempéré.

Villages et lieux-dits [3] :

- Provenchère, à 1 km à l'ouest du bourg, sur la D14 (route de Couleuvre) ;

- Grasset, à 3 km à l'ouest du bourg, sur la D14, à l'intersection d'une route traversant la forêt de Civrais vers Cérilly ;

- Gennetines, à 4 km à l'ouest du bourg, sur la D14 (route de Couleuvre), à 274 m d'altitude ;

- la Faix, à 3 km à l'ouest du bourg, sur la D128 (route de Theneuille), à 258 m d'altitude ;

- Bouillole, à 4,25 km au sud-ouest du bourg, sur la D17 (route de Theneuille), à 276 m d'altitude ;

- les Grands Cris, à 3,5 km au sud du bourg, sur la D228 (route de Bourbon-l'Archambault), à 296 m d'altitude ;

- Tilly, à 1,5 km au nord du bourg, sur la D234 (route de Couleuvre), à 242 m d'altitude ;

- Trancheronde, à 2,5 km à l'est du bourg, sur la D14 (route de Bourbon), à 263 m d'altitude ;

- les Theilles, à 2,7 km au sud est du bourg, sur la D135 (route de Bourbon), à 284 m d'altitude ;

- Gondoux, à 3,6 km au sud du bourg, sur la D17 (route de Cérilly), à 279 m d'altitude.

Communes limitrophes

Ses communes limitrophes sont[4] :

Urbanisme

Typologie

Saint-Plaisir est une commune rurale[Note 1] - [5]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Moulins, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 64 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[8] - [9].

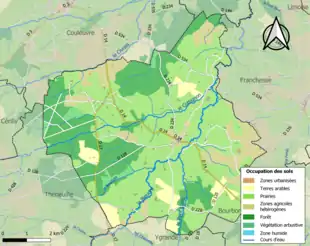

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (73,1 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (74,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (55,3 %), forêts (24,9 %), zones agricoles hétérogènes (12 %), terres arables (5,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Histoire

Des recherches archéologiques ont révélé une occupation du territoire au néolithique avec la découverte de nombreux silex taillés, de flèches, de plusieurs haches polies ou encore un couteau de type pressignien. Une hache de bronze datant de l'époque protohistorique a aussi été découverte près de Tilly[11].

Il aurait également existé dans la commune un dolmen constitué d'une grande pierre plate de 3 mètres de long sur un mètre d'épaisseur, soutenue par deux murs de pierres sèches au lieu-dit La Bussière. Il est aussi à noter que d’intrigantes grosses pierres parsèment les champs de la Grosse Pierre et des parcelles dites Pierres Folles[12].

Plusieurs voies antiques ont traversé la commune, dont la grande voie de Bourges et le chemin des Allemands ou encore le grand chemin royal qui reliait Paris à Lyon. On remarque aussi la présence sur un plan datant de 1831 d'une route en pierre dont la chaussée a été détruite plus tard par les cultures. Ce dernier chemin marquait la frontière entre Saint-Plaisir et le village voisin, Franchesse[13].

La densité des voies antiques découvertes sur la commune laisse suggérer que le territoire était un important carrefour de marchandises et d'échanges. Le village se serait d'ailleurs construit dans un premier temps à partir d'une maison de repos, permettant aux voyageurs de faire une halte entre Bourbon-l'Archambault et Lurcy-Lévis. On relève aussi la découverte de tegulae en nombre important dans les lieux-dits du Grand Domaine et près des Guillaudons, mais aussi de murs et de céramiques antiques. Par ailleurs, on relève la trace potentielle d'une Villa Jovis proche de la forêt de Civrais au lieu-dit actuel de Villejeaux[12].

Au XIIème siècle, l'on construit sur la commune l'église de Saint-Placide[11].

On note également qu'avant sa destruction, on pouvait découvrir en pleine forêt de Civrais une mystérieuse croix érigée sur un gros bloc rocheux taillé et sur lequel figuraient des inscriptions. Il se serait agi du lieu où serait morte une femme effrayée et attaquée par des chiens Saint Hubert qui la poursuivaient[12].

Par ailleurs, un lieu-dit nommé "tombe des pèlerins" aurait abrité sous deux maisons les sarcophages de voyageurs[12].

La commune a accueilli une communauté religieuse aux XIe et XIIe siècles. À l'origine, la paroisse se nommait Sainte-Placide et dépendait du diocèse de Bourges. C'est en 1403 qu'elle devient Saint-Plaisir[14]. En 1615, la commune accueillit des visiteurs de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Une chapelle leur appartenait au lieu-dit de Villedieu sous le vocable de chapelle de Saint-Jean-Baptiste. De plus, au moins deux autres chapelles sont répertoriées en 1615 : celle du Bourget et celle du château de Gennetines[15].

Il est également probable qu'il ait existé plusieurs maisons fortes aujourd'hui disparues sur le territoire de la commune (aux lieux-dits de La Tour, de Villeneuve, de Lavaroux, de Tilly et de la Veille)[16]. Ces lieux-dits portaient des noms évoqués en tant que vassaux de la seigneurie de Gennetines. La maison forte de cette seigneurie est encore visible dans ce hameau de Gennetines, où il existerait même un souterrain aujourd'hui en partie effondré. Elle est dotée d'une tour ronde, d'anciens fossés défensifs et d'une chapelle. Une autre propriété est citée en 1569 comme celle du seigneur Thomas de la Varon/la Varoux (lien possible avec le lieu-dit de Lavaroux au sud de la commune)[17] - [18]. On suspecte également l'existence ancienne d'un château sur le bourg en raison d'un titre de noblesse référencé au XVe siècle : sieurs de Saint-Plaisir[11]. Une organisation circulaire du bourg laisse aussi songer à une construction castrale, évoquée d'ailleurs par le toponyme La Barre, au-dessus du gué de la Bieudre. Au lieu-dit Villeneuve, l'existence d'un château serait là-encore établi grâce à une mention sur le cadastre napoléonien établi en 1835[19].

La commune était parsemée de plusieurs moulins, entre autres ceux de La Planche (évoqué dès 1270 comme futur site d'accueil d'une tuilerie), de Tilly, des Fours, de Margeat, de Sayère et de La Tour (encore en activité au XVIIIe siècle). Une tuilerie et une poterie prenaient également place au lieu-dit de Briette[19].

Pendant la période révolutionnaire de la Convention nationale (1792-1795), le village prit le nom de La Bieudre[20]. Mais dans l'histoire entre 1300 et 1529, la commune prit les noms de Sancti Placidi, Saint-Plasoir/Saint-Plazoir, Saint-Plaisis et Saint-Plésir[21].

Durant l'âge d'or de la commune, à cheval entre le XIXe siècle et le XXe siècle, le bourg abritait pas moins de quatre cafés-restaurants, deux hôtels dont un avec une salle de bal et un cabinet de consultations médicales, une boulangerie-épicerie, une charcuterie, une boucherie ambulante, une coopérative agricole, un vendeur de vin et tonnelier, un vendeur de sabots/chaussures, un vendeur de chapeaux, un vendeur de lingerie fine, un garage, un fabricant de cire, un maréchal-ferrant, une poste, etc. D'autres cafés et bistrots parsemaient la campagne, en même temps qu'une scierie et quelques petits moulins. Par ailleurs, comme dans un certain nombre de communes de cette région, le bois était la principale ressource économique, qui fournissait la majorité des emplois des Saint-Plaisirois[12].

Seconde Guerre mondiale

Pendant la Seconde Guerre mondiale, la commune noue une histoire singulière avec la Résistance et elle accueille dès 1943 un maquis dans une de ses forêts, celle de Civrais. Trois hommes en sont à l'initiative et ils seront rejoints par une dizaine de personnes dès l'automne, formant avec le maquis de Noyant d'Allier, le 1er secteur F.T.P.F de l'Allier. Parmi les résistants : des cultivateurs, des ouvriers agricoles, quelques artisans et ouvriers d'usine. On compte aussi des étrangers espagnols inscrits dans le mouvement M.O.I, s'abritant initialement à Ygrande puis au nord de la commune de Saint-Plaisir, vers Champroux, avant enfin de gagner l'ouest de la commune, à Civrais. Les Espagnols étaient très discrets et ne se réfugiaient pas dans les fermes, craignant les attaques ou la méfiance des gens du pays. Ils fuirent Champroux car ils ne se sentaient plus en sécurité dans les taillis touffus et préféraient Civrais pour ses grands arbres. Ces derniers étrangers de la M.O.I créeront une division indépendante en juillet 1944 et deviendront la 27e brigade de guerilleros. Au plus fort de l'activité du maquis et sous le commandement des capitaines Dagouret (surnommé Gaby) et Villechenon, ce dernier compte 4 divisions et plus de 200 hommes :

- Les camps du 14 juillet (Dagouret) répartis en trois positions et rejoints début août par l'important maquis de Villechenon sous les ordres du lieutenant Balland (aux fermes de l'Hermitage, de Bouillole et de Gondoux, trois fermes à une distance d'un kilomètre à un kilomètre et demi les unes des autres, à l'ouest de la D 17 et à la limite des communes de Saint-Plaisir et de Theneuille) ;

- Les guerilleros espagnols (M.O.I) ;

- La compagnie Lemeur (Dupont) ;

- La compagnie Espérance.

D'août 1943 à la fin juin 1944, les camps du 14 juillet participent à de nombreuses actions de sabotage ainsi qu'à la réception d'armes parachutées en avril 1944. En mai, ils détruisent entièrement les lignes téléphoniques à Cérilly, Bourbon-l'Archambault (quartier Villefranche) et Montluçon. En juin, une embuscade est tenue sur la N 145 entre Noyant-d'Allier et Tronget et toutes les armes sont prises à l'ennemi. Pendant le même mois, les brigades de gendarmerie de Cérilly, Noyant-d'Allier et Lurcy-Lévis sont attaquées et l'armement une nouvelle fois saisi. Au début juillet, le groupe procède au sabotage de la voie ferrée reliant Moulins à Montluçon en obstruant un tunnel et deux Allemands sont fait prisonniers. À la fin du mois, ils attaquent l'hôtel de l'Écu à Montluçon, alors fief du Parti populaire français en Allier. Dans le même temps, des embuscades sont tenues sur les routes N 153, N 145 et sur des départementales. Début août, des lignes électriques sont sabotées par la destruction de pylônes. Mais un retournement de situation se produit le 8 août 1944, marquant cette date d'une attaque sanguinaire perpétrée par la Gestapo et des miliciens français. Cette dernière est provoquée entre autres par la surveillance du déplacement du groupe Villechenon quelque temps auparavant, contraint de quitter le domaine de la Frétière le 4 août car il avait été repéré par un avion mouchard ennemi. De plus, un commando nazi, spécialisé dans la chasse aux maquis, était arrivé dans la caserne de Montluçon depuis quelques jours. Une attaque imminente était redoutée[22].

Les combats de Bouillole le 8 août 1944

Le 8 août 1944, vers 4 heures du matin, un commando de chasse anti-maquis, dépendant du 588e état-major principal de liaison (général Von Brodowski), venant de Montluçon, fort de 15 camions et de 200 hommes environ, stationne à Ygrande à la Grand Font, route de Moulins. Un peu plus tard, le commando se déplace à Bourbon-l'Archambault où deux hommes prennent contact avec les officiers allemands. Ils partent au petit matin en direction de Saint-Plaisir. Pendant ce temps, les maquisards de la deuxième section de Villechenon, ayant leur camp à la ferme de Bouillole, se reposent après une action de récupération de parachutage nocturne et une surveillance accrue toute la nuit, après avoir été alertés de la présence des Allemands dans le secteur. Le jour se lève, le secteur est particulièrement calme et les maquisards missionnés des opérations nocturnes s'endorment tout habillés.

Vers 8 heures, le convoi allemand stoppe avant le carrefour de Bourbon-Theneuille – Couleuvre-Ygrande, échappant aux sentinelles maquisardes en faction au sud de la ferme, qui ne peuvent les apercevoir. Un groupe de soldats allemands progresse ensuite en direction de la ferme, à l’abri des haies importantes bordant la route. Ils sont repérés à 8 h 20 par les sentinelles ; l'alerte est donnée par les premiers échanges de tirs. Les Allemands tuent rapidement les sentinelles et se dirigent vers la ferme en hurlant. Les cris sont entendus à un kilomètre de là. Les maquisards de Bouillole sont surpris et commencent à se préparer à contrer l'assaut. Ils sont déjà la cible d'une importante mitrailleuse installée sur les camions arrivant et arrosant la ferme de tirs lourds. Les bâtiments seront plus tard incendiés. Huit morts dans le camp de la Résistance sont déjà comptés, dont l'assassinat de deux jeunes hommes (Michel, 14 ans, petit-fils du fermier de la famille Péguy et le commis Francisco, 18 ans) réfugiés dans un tonneau et mitraillés froidement par les Allemands. En même temps se tenait à la ferme de l’Hermitage exploitée par la famille Friaud, une réunion de la mission interalliée composée de Nancy Wake, John Farmer, Jan Garrow, Denys Rake, Reeve Schley et des agents de liaison Maurice Blanc, son frère Lucien et Aimé Jubier à qui sont confiées des missions de renseignements et de liaison avec l’état-major du colonel Frank, chef départemental des F.F.I. Elle est interrompue par le bruit de la fusillade et certains maquisards prennent les armes pendant que d'autres s'enfuient selon leur mission. La contre-attaque s'organise rapidement.

Les assaillants, malgré une prise rapide de la ferme de Bouillole, sont stoppés par les tirs nourris des résistants. Des périodes de courtes accalmies et d'attaques s'alternent ; les Allemands évoluent par la suite vers la lisière de la forêt où se sont retranchés les maquisards de la ferme de Bouillole, appuyés par certains maquisards de l'Hermitage qui arrivent en renfort. Une partie des nazis remontent dans leurs camions et se divisent en deux convois. L'un prend la direction de Gennetines (au nord de la forêt de Civrais) et l'autre de Saint-Pardoux (à l'ouest de la forêt). Une partie du convoi allemand empruntant la route de Cérilly par la forêt est intercepté par une autre partie des maquisards de Villechenon, du groupe Mimile et des Espagnols remontant de l'Hermitage. Les échanges de tirs sont très intenses pendant quelques minutes. Les Allemands font demi-tour pour rejoindre la deuxième partie du convoi partie vers Gennetines alors qu'un nouveau front s'ouvre vers 11 heures à la ferme de Gondoux. Cette dernière est protégée par les Espagnols notamment, qui ne manquent pas de courage et de force pour tirer et bombarder deux camions allemands qui arrivent. Les nazis sont sévèrement touchés et repartent vers Gennetines. Un chêne abattu récemment témoignait encore de la violence des combats : il était en effet criblé d'impacts de balles. Sur l'ensemble du champ de bataille, les maquisards, à présent nombreux, répliquent avec force mais commencent à manquer de munitions. Les combats durent jusqu'à 13 heures, y compris à la maison forestière sur la route de Gennetines où les Allemands se ravitaillaient et commençaient à soigner leurs blessés. Puis ces derniers sont contraints de battre en retraite. Les deux convois des forces allemandes se retirent et rejoignent Montluçon par la route directe qui passe par Ygrande. Dix morts (dont trois Polonais et un Espagnol) et plusieurs blessés sont comptés dans les rangs de la Résistance alors qu'il est estimé à 40 morts le nombre de soldats allemands abattus pendant la bataille. Il est fortement soupçonné que les Allemands ont été renseignés, au vu de la rapidité de leur action et de leur connaissance précise du lieu-dit de Bouillole. Le maquis de Civrais quitta ensuite rapidement la forêt pour se réorganiser en forêt de Tronçais et poursuivre leurs actions[23].

Politique et administration

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[25]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[26].

En 2020, la commune comptait 392 habitants[Note 3], en stagnation par rapport à 2014 (Allier : −2,17 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Manifestations culturelles et festivités

- Fête du muguet (premier mai).

- Foire aux plantes (deuxième dimanche de mai).

- Brocante & son traditionnel boudin noir aux oignons (deuxième dimanche de juillet).

- Fête patronale (premier week-end de septembre).

- Le marché de Noël de Saint-Plaisir généralement le dernier samedi avant Noël.

Économie

Un café-restaurant demeure en activité ainsi qu'un artisanat de bougies ouvert depuis 2015.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

.jpg.webp)

- L'église Saint-Placide, église romane de la seconde moitié du XIIe siècle.

- La Stèle de la Bouillole. Stèle en la mémoire de dix jeunes résistants tués en 1944 par les troupes allemandes dans le combat de la ferme de la Bouillole. Cette stèle est positionnée à l'intersection des routes D 17 et D 128 : 46° 36' 11,7" nord / 2° 55' 25,8" est.

- À Saint-Plaisir se trouvait une fontaine au nom de Saint-Eustache, dont l'eau avait la réputation de guérir les yeux malades. Cette fontaine se situait près du moulin de la Planche[28].

- Le bénitier de Gennetines a donné l'expression « sec comme le bénitier de Gennetines[29] ». Ce bénitier proviendrait du château de Gennetines, un grand hameau appartenant à la commune. Selon la légende, il s'agissait d'une pierre fruste et creusée trouvée au lieu-dit la Chapelle avec, dit-on, des boules et des quilles en or. Selon les récits transmis par Y. et J.-M. Guet, on hissa le bénitier sur un chariot tiré par quatre bœufs afin de le transporter jusqu'au site de l'église, qui était encore en construction. Mais en raison du mauvais état du chemin, les bêtes s'arrêtèrent et ne voulurent plus avancer, ce qui fut compris comme un mauvais signe divin. On déchargea alors la pierre dans une haie qui pendant des siècles fut surmontée d'une croix au lieu-dit La Faix, avant d'être brisée en deux pour réparer une fontaine. La partie principale du bénitier demeure aujourd'hui sur le flanc d'une maison du même lieu-dit, en étant toujours à sec…

- Un remarquable cœur inversé gravé sur une maison du lieu-dit de La Planche portant l'inscription 1739, et faisant mention à un signe de protestantisme. Une autre maison dans le bourg porte également cet emblème, fourni de d'autres motifs d'étoiles légèrement retournées.

- Le Chêne Rond, aujourd'hui disparu car tombé sous une tempête dans les années 80/90, était réputé pour être l'un des plus vieux et grands chênes de la région, multi-séculaire et ayant un diamètre de deux beaux mètres.

.jpg.webp) La Chaire

La Chaire.jpg.webp) La nef

La nef.jpg.webp) Bas-côté droit

Bas-côté droit.jpg.webp) Bas-côté gauche

Bas-côté gauche.jpg.webp) Huile sur toile de L'Assomption de la Vierge

Huile sur toile de L'Assomption de la Vierge

Traditions et coutumes

Il existait à Saint-Plaisir bon nombre de traditions relatives au milieu paysan et antérieures à la Seconde Guerre mondiale.

• Au moment du réveillon de Noël, on ne faisait que deux repas simples à midi et au soir. Les habitants avaient pour habitude de préparer une oie et une dinde rôties. La journée était exclusivement dédiée à la confection de pains et de "pompes de Noël" pour les donner ensuite aux pauvres. On profitait aussi de la chaleur des fours pour sécher des feuilles de chêne destinées à fabriquer des "cordets" tressés. On ramonait également toutes les cheminées à l'aide d'une perche de chêne au bout de laquelle était fixée un bouquet de houx[12].

Avant le dîner, on lavait la Chandelle de Noël faite de suif jaune et décorée en rouge et bleu. Ces dernières chandelles étaient encore achetées à une épicière du village surnommée affectueusement la "Mère Pardoux". L'allumage de cette chandelle était très important et redouté, car il se disait que si l'on ratait l'allumage, on risquait de mourir dans l'année. Chacun des membres d'une famille l'allumait, la soufflait et faisait le signe de croix avant de passer la chandelle à un autre jusqu'au dernier qui la laissait allumée. Cette même chandelle était utilisée quelques fois dans l'année, notamment lors des violents orages pour protéger les maisons de la foudre ou encore posée et enveloppée de soie sur la poitrine des enfants enrhumés[12].

Comme dans le reste de la France, on plaçait dans la cheminée la "cosse de Noël" ou encore "bûche de noël" que l'on faisait brûler. On faisait également "bletter" le tison et plus ce dernier bléttait, plus les récoltes de l'année à venir seraient abondantes. Avant de partir à la messe de minuit, on plaçait sur le tison des cendres afin de garder le feu en vie et pour permettre aux anges, dit-on, de venir se réchauffer. Pour la suite de l'année, un morceau de bûche était gardée pour protéger des orages et dont les cendres étaient répandues dans les champs de blé, ou encore sur les choux et les salades pour les protéger de toutes menaces. Pendant la messe de minuit, les Cocheriaux savaient qu'ils ne fallait pas se rendre auprès de leur bêtes et notamment les bœufs, qui croyait-t-on, parlaient les nuits de Noël. Les surprendre, c'était causer un grand malheur. Malheur aussi si le coq chantait pendant de la messe.

Enfin, le jour de Noël, on faisait tourner les roues des chariots pour éloigner les sorciers ou bien l'on tirait des coups de fusil[12].

• La procession de saint Eustache lors des étés secs. Autrefois, les habitants de Saint-Plaisir effectuaient un pèlerinage en portant la statue de saint Eustache dont on faisait tremper les pieds dans l'eau d'une font située près du moulin de la Planche. Cette font avait pour réputation de guérir toutes les maladies des yeux. Ce rituel se produisait lors des périodes de grande sécheresse. Mais un jour, après une cérémonie, un terrible orage de grêle des plus dévastateurs se serait abattu. Dès lors, on remplaça le trempage des pieds de la statue par le jet de grès provenant de la roche des colonnes du portique de l'église, qui était raclé à l'aide de couteaux. On observe encore aujourd'hui ces traces qui ont aussi leur origine dans l'affûtage des lames de couteaux par les paysans. D'autres affirment que ces traces dans le grès pré-existaient et étaient dues aux pèlerins qui avaient trempé leurs mains dans la font Saint-Eustache pour ensuite les appliquaient mouillées contre le portail de l'église; d'où les marques de doigts ayant creusé la pierre. Ce cule ressemble à celui pratiqué dans une autre commune bourbonnaise, à Le Brethon[15].

• Divers remèdes et rituels pour soigner un grand nombre de maux[12].

- Ainsi, pour soigner les brûlures : on appliquait des fragments de coquilles écrasées et chauffées à la pelle rougie au feu, avant d’appliquer de la crotte de chèvre sèche réduite en poudre.

- Pour les coupures : on étendait sur la plaie une toile d'araignée.

- Pour les verrues : on piquait à l'aide d'une aiguille chauffée la zone concernée, avant d'y placer un oignon coupé, ou encore un os trouvé sur la route.

- Pour le mal de dents : on piquait la gencive avec un clou que l'on jetait par la suite dans un puits ou bien on faisait un cataplasme constitué de plumes de chat-huant.

- Contre la coqueluche : on faisait porter au malade un collier d'ail ou de laine de mouton, et l'on faisait boire le malade dans le même seau d'eau que l'âne.

- Contre la tuberculose : on faisait boire au malade de la tisane de limaces ou du lait d'ânesse.

- Certaines prières pouvaient guérir bon nombre de maladies, prévenir de la foudre ou encore soigner le bétail.

Biodiversité

La commune de Saint-Plaisir abrite une faune et une flore diversifiées sans doute grâce à ses deux forêts de chênes et sa position dans le Bocage bourbonnais.

En effet, il est possible d'observer une riche biodiversité notamment des oiseaux et des insectes, y compris des espèces sensibles : le Grand Capricorne, le Lucane Cerf-Volant, la Cigogne Noire, la chouette effraie, le hibou moyen-duc, le milan royal ou encore l'épervier.

Parmi les oiseaux bien présents : les buses, l'hirondelle rustique, le martin-pêcheur ou bien encore le guêpier d'Europe.

On observe aussi une importante population d’amphibiens, et notamment de salamandres ou de divers tritons notamment sur les domaines forestiers de Champroux et Civrais. Dans ces mêmes espaces, on observe des populations de cervidés, de renards et de blaireaux ou encore de martres et de quelques putois.

Au printemps, il est possible d'observer facilement des Grands Paons de nuit, des grillons champêtres ou bien encore des hannetons.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Site de la mairie.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- https://www.habitants.fr/allier-03

- « Services publics Saint-Plaisir - Habitants », sur www.habitants.fr (consulté le )

- IGN

- Géoportail (consulté le 4 mai 2017).

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Kowalski J.-B. 2022 : Saint-Plaisir, Église Saint-Placide (Auvergne-Rhône-Alpes, Allier, 03251), rapport de diagnostic, Moulins, Sapda.

- Y. & J.-M Guet, anciens Instituteurs Gennetines, Carnet de recherches historiques et archéologiques de la commune de Saint-Plaisir, inconnue, 12 p.

- Edmond Tudot, Carte des voies romaines du département de l'Allier, avec texte, Rollin, (lire en ligne)

- Le Patrimoine des communes d'Allier, t. I, éditions Flohic, 1999.

- Société d'émulation du Bourbonnais Auteur du texte, « Bulletin de la Société d'émulation du Bourbonnais : lettres, sciences et arts », sur Gallica, (consulté le )

- « Remonter le temps », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le )

- Nicolas de (1517-1583) Auteur du texte Nicolay, Description générale du Bourbonnais en 1569, ou Histoire de cette province (villes, bourgs, châteaux, fiefs, monastères, familles anciennes, etc.) / par Nicolas de Nicolay ; publ. et annoté par les soins de M. le cte Maurice d'Irisson d'Hérisson,..., (lire en ligne)

- Roger Auteur du texte Prévéraud de La Boutresse et Genest-Émile (1855-1904) Auteur du texte Aubert de La Faige, Les fiefs du Bourbonnais : Lapalisse : notes et croquis / par Aubert de La Faige et Roger de La Boutresse..., (lire en ligne)

- « Cadastre Napoléonien », sur archives.allier.fr (consulté le )

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Martial-Alphonse (1827-1880) Auteur du texte Chazaud, Dictionnaire des noms de lieux habités du département de l'Allier / par M. Chazaud,... ; [publié par G. Grassoreille], (lire en ligne)

- « Le Maquis dans la forêt de Civrais ».

- « Les combats de Bouillole – ANACR Allier » (consulté le )

- « Liste nominative des communes de l'Allier » [PDF], sur maires-allier.fr, Association des maires et présidents d'intercommunalité de l'Allier, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Camille Gagnon, Folklore bourbonnais, t. I et II, Roanne, Horvath, 1979.

- Camille Gagnon, op. cit.