Saint-Benoît (Alpes-de-Haute-Provence)

Saint-Benoît (Sant Beneset en occitan provençal) est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

| Saint-Benoît | |||||

Village perché de Saint-Benoît. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-de-Haute-Provence | ||||

| Arrondissement | Castellane | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière | ||||

| Maire Mandat |

Maurice Laugier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 04240 | ||||

| Code commune | 04174 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

152 hab. (2020 |

||||

| Densité | 7,2 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 58′ 05″ nord, 6° 43′ 35″ est | ||||

| Altitude | Min. 515 m Max. 1 402 m |

||||

| Superficie | 21,03 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Castellane | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-de-Haute-Provence

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

Le nom de ses habitants est Saint-Benoîtiens[1].

Géographie

Localisation

Les communes limitrophes de Saint-Benoît sont Castellet-lès-Sausses, Entrevaux, Ubraye, Annot et Braux.

Hameaux

Jaussiers et Ourgès.

Géologie et relief

Le village est construit sur une colline, à 720 m d’altitude[2].

Hydrographie et les eaux souterraines

Cours d'eau sur la commune ou à son aval[3] :

- Le Var (fleuve),

- ravins du Riou, de Mallunes, du Gros vallon, de Saint-jean, de la Lare, du Fontanil, du Courtévéras,

- torrent le Coulomp.

Environnement

La commune compte 1 200 ha de bois et forêts, soit plus de la moitié de sa superficie[1].

Voies routières

Deux petites routes relient le village à la route nationale 202.

Transports en commun

Le chemin de fer est inauguré en 1908 : alors qu’il arrivait à pont de Gueydan depuis l’année précédente, le train relie alors Saint-Benoît à Annot dans un sens, et à Nice dans l’autre[4]. La ligne de Nice à Digne est achevée un peu plus tard, et inaugurée du 5 au 7 août 1911 en présence de Victor Augagneur, ministre des Travaux Publics[5].

La commune dispose également d’un arrêt facultatif sur la ligne du train des Pignes[6].

Risques naturels et technologiques

La commune de Saint-Benoît est exposée à trois risques naturels[7] :

- feu de forêt,

- inondation (dans la vallée de la Vaïre),

- mouvement de terrain : plusieurs versants de la commune sont concernés par un aléa moyen à fort[8].

La commune de Saint-Benoît est de plus exposée à un risque d’origine technologique, celui de transport de matières dangereuses par route[9]. La départementale RD 900 (ancienne route nationale 100) peut être empruntée par les transports routiers de marchandises dangereuses[10].

Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPR) n’existe pour la commune[9] et le Dicrim n’existe pas[11].

Sismicité

Aucune des 200 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton d'Annot auquel appartient Saint-Benoît est en zone 1b (sismicité faible) selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques[12], et en zone 4 (risque moyen) selon la classification probabiliste EC8 de 2011[7].

Urbanisme

Typologie

Saint-Benoît est une commune rurale[Note 1] - [13]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[14] - [15]. La commune est en outre hors attraction des villes[16] - [17].

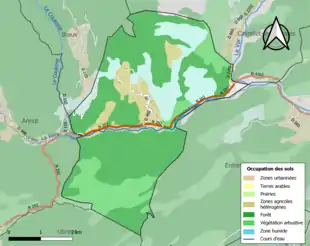

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (88,5 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (87,7 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (53,2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (19 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (16,3 %), zones agricoles hétérogènes (11,5 %)[18].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[19].

Planification de l'aménagement

La communauté de communes Alpes Provence Verdon - Sources de Lumière, créée le avec effet le , regroupe 41 communes. Cet établissement public de coopération intercommunale (EPCI) s'est engagé dans une démarche d’élaboration d’un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi)[20].

Histoire

Le territoire de la commune est fréquenté à l’époque néolithique et à l’âge du bronze (découvertes archéologiques dans les grottes de Saint-Benoît[21], au-dessus du Coulomp[22]).

Le nom du peuple installé dans la vallée à l’arrivée des Romains n’est pas certain, mais il peut s’agir des Nemeturii[23]. Après la Conquête (achevée en 14 av. J.-C.), le territoire de l’actuelle commune de Saint-Benoît est rattaché à la civitas de Glanate (Glandèves). À la fin de l’Antiquité, le diocèse de Glandèves reprend les limites de cette civitas[24].

Moyen Âge et Ancien Régime

Le village est initialement installé sur la colline de Villevieille. La fondation au XIIIe siècle d'un prieuré bénédictin par l'abbaye Saint-Dalmas de Valdeblore[25] entraîne le déplacement du village sur son site actuel[26] - [27]. Le prieuré passe ensuite à l'abbaye Saint-Dalmas de Pedona (aujourd'hui à Borgo San Dalmazzo)[28]. Les Pontevès sont les seigneurs du lieu aux XIVe et XVe siècles ; les Lombard leur succèdent du XVe siècle à la Révolution française[27].

Administrativement, la communauté de Saint-Benoît relevait de la baillie d’Outre-Siagne, circonscription administrative du comté de Provence jusqu’en 1245. Celle-ci est ensuite démembrée en plusieurs circonscriptions plus petites, et après une période de stabilisation, on sait qu’en 1264 Saint-Benoît faisait partie de la viguerie de Puget-Théniers[29]. Elle est ensuite rattachée à celle d’Annot à sa création au XVIIIe siècle[26].

Après la guerre de Cent Ans et une fois la sécurité revenue, de 1442 à 1471, 40 familles quittent les deux villages de Braux et Saint-Benoît pour s'installer dans des régions plus faciles à cultiver, ou dans des fiefs où les paysans sont moins imposés[30].

Révolution française

Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792[31]. Pour suivre le décret de la Convention du 25 vendémiaire an II invitant les communes ayant des noms pouvant rappeler les souvenirs de la royauté, de la féodalité ou des superstitions, à les remplacer par d'autres dénominations, la commune change de nom pour Collet[32].

Période contemporaine

La Révolution et l’Empire apportent nombre d’améliorations, dont une imposition foncière égale pour tous, et proportionnelle à la valeur des biens de chacun. Afin de la mettre en place sur des bases précises, la levée d’un cadastre est décidée. La loi de finances du 15 septembre 1807 précise ses modalités, mais sa réalisation est longue à mettre en œuvre, les fonctionnaires du cadastre traitant les communes par groupes géographiques successifs. Ce n’est qu’en 1830 que le cadastre dit napoléonien de Saint-Benoît est achevé[33].

Au XIXe siècle, une paroisse est créée pour le hameau d’Ourges, qui dessert également le hameau de Jaussiers sur la commune voisine d’Ubraye[26]. Une école est aussi située à Jaussiers, alors que le hameau d’Ourges en est dépourvu[34].

Comme de nombreuses communes du département, Saint-Benoit se dote d’écoles bien avant les lois Jules Ferry : en 1863, elle compte déjà deux écoles dispensant une instruction primaire aux garçons, situées au village chef-lieu et au hameau des Clots[34]. Aucune instruction n’est donnée aux filles : ni la loi Falloux (1851), qui impose l’ouverture d’une école de filles aux communes de plus de 800 habitants, ni la première loi Duruy (1867), qui abaisse ce seuil à 500 habitants, ne concernent Saint-Benoît[35] - [36]. La deuxième loi Duruy (1877) lui permet, grâce aux subventions de l’État, de rénover l’école du village[37]. Ce n’est qu’avec les lois Ferry que les petites filles de la commune sont scolarisées.

Jusqu’au milieu du XXe siècle, un vignoble existait à Saint-Benoît, dont la production était consommée sur place et s’exportait. Il n’en reste plus rien aujourd’hui[38].

Économie

Industrie-Construction

Une carrière est exploitée par l'entreprise Cozzi, filiale de la SCREG (elle-même filiale via Colas du groupe Bouygues) dans le lit du Var à Pont de Gueydan[42].

L’usine hydroélectrique du Pont de la Donne est située sur la commune de Saint-Benoît (parfois signalée à Annot). Elle utilise les eaux du torrent le Coulomp via une conduite forcée. La turbine ainsi mise en mouvement a une puissance de 3,4 mégawatts[43].

Un inventaire des anciens sites industriels et activités de service a été réalisé[44].

Activités de services

- Lieux de Saint-Benoit.

Maisons du village.

Maisons du village. Fontaine et lavoir.

Fontaine et lavoir. Vers le pont de la Reine Jeanne.

Vers le pont de la Reine Jeanne.

Politique et administration

Liste des maires

Budget et fiscalité 2016

En 2016, le budget de la commune était constitué ainsi[48] :

- total des produits de fonctionnement : 142 000 €, soit 1 043 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 95 000 €, soit 701 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 83 000 €, soit 610 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 101 000 €, soit 744 € par habitant ;

- endettement : 5 000 €, soit 37 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 14,02 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 9,02 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 34,355 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 58,73 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 18,65 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2014 : médiane en 2014 du revenu disponible, par unité de consommation : 22 502 €[49].

Intercommunalité

Saint-Benoît a fait partie, de 2004 à 2016, de la communauté de communes Terres de Lumière ; depuis le , elle est membre de la communauté de communes Alpes Provence Verdon.

Population et société

Démographie

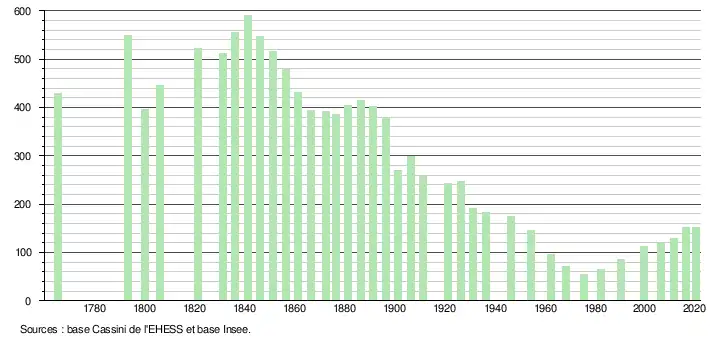

En 2020, Saint-Benoit comptait 152 habitants. À partir du XXIe siècle, les recensements réels des communes de moins de 10 000 habitants ont lieu tous les cinq ans (2006, 2011, 2016, etc. pour Saint-Benoit). Depuis 2004, les autres chiffres sont des estimations.

L’histoire démographique de Saint-Benoît, après la saignée des XIVe et XVe siècles et le long mouvement de croissance jusqu’au début du XIXe siècle, est marquée par une période d’« étale » où la population reste relativement stable à un niveau élevé. Cette période dure peu, de 1836 à 1846. L’exode rural provoque ensuite un mouvement de recul démographique rapide et de longue durée. En 1901, la commune a perdu plus de la moitié de sa population par rapport au maximum historique de 1841[52]. Le mouvement de baisse ne s'interrompt définitivement que dans les années 1970. Depuis, la population a repris sa croissance, doublant en trente ans.

Lieux et monuments

Patrimoine civil

- Pont dit de la reine Jeanne[53] (faisant référence à la reine Jeanne de Provence) : long de 39 m, large de 2,7, en dos-d'âne. L'arche a un diamètre de 29 m et une hauteur sous voûte de 12,5 m. Un pont existait déjà en 1296, trente ans avant la naissance de la reine Jeanne. Le pont actuel, à la construction soignée, date en partie du dernier quart du XVIIe siècle, en partie des années 1728-1735, date de sa dernière reconstruction après une crue. La chaussée, caladée, s’élargit aux extrémités (ailes). Les trous de boulins ayant servi à soutenir le cintre lors de la construction sont encore visibles[54]. L’architecte responsable de sa dernière reconstruction est Tallon[55]. Il est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques[56].

- Pont de Gueydan, au débouché des gorges de Daluis, date du début des Temps modernes. Les parties conservées (tunnels d’accès et une partie des culées) sont classées monument historique[57]. Il a été doublé par un pont après 1843 : tous deux sont détruits à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Un nouveau pont est construit en 1979, avec une arche de 37 m de portée, le tablier étant porté, par l’intermédiaire de voûtes d'élégissement, par deux arcs parallèles et indépendants[58].

- Viaduc de chemin de fer du Coulomp.

Patrimoine religieux

- L’église paroissiale, sous le titre de Saint-Benoît et le patronage de saint Marc[59] (roman XVIe siècle) : autel et porche en marbre. Le mur du chœur intérieur est doublé par un second mur, qui date d’une église précédente (XIIIe ou début du XIVe siècle)[60]. Quant à la nef, elle date de la fin du XVIIe siècle (1677)[61].

- Dans son mobilier, un calice du XVIIIe siècle est classé monument historique au titre objet[62].

- La cloche est de 1765[63]

- Au village se trouve également la chapelle de la Vierge[26].

- L’église Notre-Dame de l’Assomption à Ourgès[27] a perdu son toit[26].

- Monument aux morts[64].

Sites naturels

- Lieux et monuments

L'église paroissiale.

L'église paroissiale. Chapelle de la Vierge.

Chapelle de la Vierge. Le pont de la Reine Jeanne et l'entrée de la grotte de la Lare.

Le pont de la Reine Jeanne et l'entrée de la grotte de la Lare.

Le village de Saint-Benoît dans la vallée du Coulomp.

Le village de Saint-Benoît dans la vallée du Coulomp.

Voir aussi

Bibliographie

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017)

- Études par le service régional de l'inventaire :

- Éléments pour servir à l’histoire et à la géographie industrielles de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur du début du XIXe siècle à nos jours, par Frédéric Ogé

- Saint-Benoît sur le site Dignois

- Saint-Benoît sur le site Archéoprovence

- Chiffres clés publiés par l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE). Dossier complet

- Inventaire national du patrimoine naturel de la commune

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

- Saint-Benoît sur le site de l'Institut géographique national (archive)

- Site de la mairie

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes

- Thérèse DUMONT, « Compte-rendu de la soirée "1939-1945, L’INTERNEMENT EN FRANCE DES « INDÉSIRABLES » : LE CAMP DE FORCALQUIER] », .

Notes et références

Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

Références

- Roger Brunet, « Canton d’Annot », Le Trésor des régions, consultée le 8 juin 2013

- Michel de La Torre, Alpes-de-Haute-Provence : le guide complet des 200 communes, Paris, Deslogis-Lacoste, coll. « Villes et villages de France », 1989, Relié, 72 p. (non-paginé) (ISBN 2-7399-5004-7)

- L'eau dans la commune

- Mathieu Golinelli, Les Chemins de Fer Secondaires de France, 06 : Département des Alpes-Maritime et Monaco, Fédération des amis des chemins de fer secondaires, 1997-2008, consulté le 23 juin 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Deux siècles d’activités préfectorales », Préfecture des Alpes de Haute-Provence, consulté le 22 juin 2012

- Chemins de fer de Provence, Horaires Nice - Annot- Digne-les-Bains, consulté le 22 juin 2012

- Ministère de l’Écologie, du développement durable, des transports et du logement, Notice communale sur la base de données Gaspar, mise à jour le 27 mai 2011, consultée le 14 août 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, p. 37

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 97

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, DDRM, op. cit., p. 80

- Formulaire de recherche « Copie archivée » (version du 25 mai 2012 sur Internet Archive), base Dicrim, consultée le 14 août 2012

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, Dossier départemental sur les risques majeurs dans les Alpes-de-Haute-Provence (DDRM), 2008, p. 39

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Communauté de Communes Alpes Provence Verdon « Sources de Lumière » : Lancement du PLUi du Moyen Verdon

- Grotte de Saint-Benoît

- Géraldine Bérard, Carte archéologique des Alpes-de-Haute-Provence, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres, Paris, 1997, p 400

- Raymond Boyer et Guy Barruol, carte 12 « Peuples et habitats de l’époque pré-romaine », in Baratier, Duby & Hildesheimer, Atlas historique de la Provence, et commentaire

- Brigitte Beaujard, « Les cités de la Gaule méridionale du IIIe au VIIe s. », Gallia, 63, 2006, CNRS éditions, p. 22

- « Présentation de la commune de Saint-Benoît », notice no IA04001596, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Daniel Thiery, « Saint-Benoît », Aux origines des églises et chapelles rurales des Alpes-de-Haute-Provence, publié le 22 décembre 2011, mis à jour le 23 décembre 2011, consulté le 14 août 2012.

- Sous la direction d'Édouard Baratier, Georges Duby et Ernest Hildesheimer, Atlas historique. Provence, Comtat Venaissin, principauté d’Orange, comté de Nice, principauté de Monaco, Paris, Librairie Armand Colin, (BNF 35450017), p. 194

- Jean-François Boué, « Implantation des ordres réguliers au Moyen Âge », CG 06.

- Philippe Jansen, « Les droits comtaux dans les vigueries de Provence orientale d’après l’enquête de 1333 », Rives méditerranéennes, 37 | 2010, mis en ligne le 15 octobre 2011, p. 3-4.

- Édouard Baratier, La démographie provençale du XIIIe au XVIe siècle, avec chiffres de comparaison pour le XVIIIe siècle, Paris : SEVPEN/EHESS, 1961. Collection « Démographie et société », 5. p. 85

- Patrice Alphand, « Les Sociétés populaires», La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 296-298

- Jean-Bernard Lacroix, « Naissance du département », in La Révolution dans les Basses-Alpes, Annales de Haute-Provence, bulletin de la société scientifique et littéraire des Alpes-de-Haute-Provence, no 307, 1er trimestre 1989, 108e année, p 113

- Alexeï Laurent, « Paysages ruraux de la première moitié du XIXe siècle dans le sud-est des Basses-Alpes », in Jean-Christophe Labadie (directeur éditorial), La matière et le bâti en Haute-Provence, XVIIIe – XXIe siècles, actes de la première Journée d'études d'histoire de la Haute-Provence, Digne, 13 octobre 2012. Digne-les-Bains : Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013. (ISBN 978-2-86004-016-7), p. 10.

- Jean-Christophe Labadie (directeur), Les Maisons d’école, Digne-les-Bains, Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, 2013, (ISBN 978-2-86-004-015-0), p. 9.

- Labadie, op. cit., p. 16.

- Labadie, op. cit., p. 18.

- Labadie, op. cit., p. 11.

- André de Réparaz, « Terroirs perdus, terroirs constants, terroirs conquis : vigne et olivier en Haute-Provence XIXe – XXIe siècles », Méditerranée, 109 | 2007, p. 56 et 59.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France : étymologie de 35 000 noms de lieux, vol. 3 : Formations dialectales (suite) ; formations françaises, Genève, Librairie Droz, coll. « Publications romanes et françaises » (no 195), , 1852 p. (lire en ligne)., § 28315, p 1610

- Louis de Bresc, Armorial des communes de Provence, Raphèle-lès-Arles, Marcel Petit CPM, (1re éd. 1866).

- Dominique Cureau, « Terres de Lumière : Saint-Benoît », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).

- SCREG, « Carrières et granulats », consultée le 28 septembre 2012

- Mathieu Ruillet, Éric Ruchet, Étude du potentiel régional pour le développement de la petite hydroélectricite, Groupe énergies renouvelables, environnement et solidarité (GERES), 5 décembre 2005, p. 60

- Inventaire historique des anciens sites industriels et activités de service du Département des Alpes-de-Haute-Provence

- [Sébastien Thébault, Thérèse Dumont], « La Libération », Basses-Alpes 39-45, publié le 31 mars 2014, consulté le 2 avril 2014.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, De Puimoisson à Saint-Julien-du Verdon (liste 6), consulté le 6 mars 2013.

- Préfecture des Alpes-de-Haute-Provence, « Liste des maires », 2014, consultée le 20 octobre 2014.

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Christiane Vidal, « Chronologie et rythmes du dépeuplement dans le département des Alpes de Haute- Provence depuis le début du XIXe siècle », Provence historique, tome 21, no 85, 1971, p. 288.

- Pont de la Reine Jeanne, sur le site Structurae

- Notice qui lui est consacrée par Guy Barruol in Guy Barruol, Philippe Autran et Jacqueline Ursch, D'une rive à l'autre : les ponts de Haute-Provence de l’Antiquité à nos jours, Les Alpes de Lumière no 153, Forcalquier 2006, p 110

- Serge Montens, Les plus beaux ponts de France, Paris, Bonneton, 2001, (ISBN 2-86253-275-4), p. 41

- Arrêté du 19 janvier 1928, notice de la Base Mérimée, consultée le 29 août 2008

- Arrêté du 28 février 1944, notice de la Base Mérimée, consultée le 29 août 2008

- Notice qui lui est consacrée par Guy Barruol in Guy Barruol, Philippe Autran et Jacqueline Ursch, D'une rive à l'autre, op. cit., Forcalquier 2006, p 111-112

- Église paroissiale Saint-Marc

- Raymond Collier, La Haute-Provence monumentale et artistique, Digne, Imprimerie Louis Jean, , 559 p., p 144

- Raymond Collier, op. cit., p 151 et 214

- Arrêté du 30 janvier 1995, notice de la Base Palissy, consultée le 29 août 2008

- « Cloche de église paroissiale Saint-Marc », notice no PA00081562, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Monument aux morts