Saint-André-de-Briouze

Saint-André-de-Briouze est une commune française, située dans le département de l'Orne en région Normandie, peuplée de 170 habitants[Note 1].

| Saint-André-de-Briouze | |

.jpg.webp) L’église Saint-André.

| |

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Normandie |

| Département | Orne |

| Arrondissement | Argentan |

| Intercommunalité | Communauté de communes du Val d'Orne |

| Maire Mandat |

Lucien Buat 2020-2026 |

| Code postal | 61220 |

| Code commune | 61361 |

| Démographie | |

| Population municipale |

170 hab. (2020 |

| Densité | 14 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 43′ 47″ nord, 0° 19′ 41″ ouest |

| Altitude | Min. 198 m Max. 262 m |

| Superficie | 12,21 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes |

| Élections | |

| Départementales | Canton d'Athis-Val de Rouvre |

| Législatives | Troisième circonscription |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | Saint-Andréen |

Géographie

La commune est en pays d'Houlme, partie du Bocage normand. Son bourg est à 5 km au nord-est de Briouze, à 8 km au sud-ouest de Putanges-Pont-Écrepin et à 21 km à l'est de Flers[1].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[4]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[5].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 2]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[8] complétée par des études régionales[9] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Briouze », sur la commune de Briouze, mise en service en 1974[10] et qui se trouve à 4 km à vol d'oiseau[11] - [Note 5], où la température moyenne annuelle est de 10,7 °C et la hauteur de précipitations de 905,7 mm pour la période 1981-2010[12]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 6], « Alençon - Valframbert », sur la commune d'Alençon, mise en service en 1946 et à 45 km[13], la température moyenne annuelle évolue de 10,8 °C pour la période 1971-2000[14] à 10,9 °C pour 1981-2010[15], puis à 11,3 °C pour 1991-2020[16].

Urbanisme

Typologie

Saint-André-de-Briouze est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 7] - [17] - [18] - [19]. La commune est en outre hors attraction des villes[20] - [21].

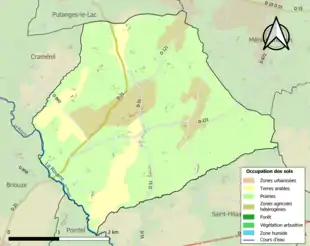

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (100,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (100 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : prairies (74,2 %), zones agricoles hétérogènes (13 %), terres arables (12,9 %)[22].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[23].

Toponymie

L'hagiotoponyme de la localité est attesté sous la forme Sanctus Andreas au XIIIe siècle[24].

La paroisse était dédiée à l'apôtre André et Briouze, ancien chef-lieu de canton, borde la commune à l'ouest.

Histoire

D'après le mémoire de 1767, délivré à la préfecture de l'Orne : en Bocage, il y a deux petites communes, le restant du terrain bon au labour, il y a plan, bois et pâture, point de commerce et d'industrie. M. du Repas a les deux tiers de la dîme avec la cure (2 460 livres). Les habitants sont aisés.

Saint-Denys-de-Briouze ou Chapisière : cette dernière dénomination indique le berceau primitif de la famille Chappe. Avant la Révolution, Saint-Denis était une paroisse dont la présentation à la cure était alternative entre le prieur de Briouze et le seigneur temporel.

En 1821, Saint-André-de-Briouze (611 habitants[26]) absorbe Saint-Denis-de-Briouze (144 habitants[27]), à l'ouest de son territoire.

Histoire du château de Saint-Denys

Le château est bâti sur les bords de la Rouvre. Un souterrain passant sous l'île du Moulin le reliait au Plessis de Briouze.

La famille de Cousin (de Louvellières) l'habitait au XVIe siècle. Elle avait pour armoiries "d'azur à un chevron d'argent, accompagné de trois molettes d'or". Au XVIIe, la seigneurie de Saint-Denys passa, par suite d'une alliance, à Jean-Baptiste-Louis de Clermont-d'Amboise, marquis de Resnel.

En 1768, elle était en la possession d'Alexandre Charles Guillaume de Chennevières, seigneur de Saint-Denys et de Repentigny. Il s'est marié le avec Louise Renée Chapelle du Pontchapelle, contrat de mariage sous seing privé le , fils de Jean Charles de Chennevières, seigneur de la Fresnaye, et de Marie de Cathey.

Le , mourait à Pointel, à l'âge de 50 ans, messire Charles Gaspard de Chennevières, écuyer, seigneur du lieu, qui de son mariage, avec dame Catherine Marguerite Billard de Champeaux, laissait pour héritier Charles Philippe Jacques Alexandre, marquis de Chennevières, né le à Briouze, écuyer du comte d'Artois et capitaine commandant au régiment des dragons d'Artois, décédé en 1831 à Pointel. Celui-ci épousa, à Gizaucourt dans la Marne, en 1790 mademoiselle Madeleine de Baillet (1774-1797).

Au mois de , le château de Saint-Denys, appartenant encore à un membre de la famille Chennevières, était livré au pillage par une bande de paysans ameutés qui, après avoir mis le feu à son chartier, auraient ôté la vie au propriétaire, s'il n'était parvenu à s'échapper de leurs mains.

Le , à Gizaucourt, est née de cette union Charlotte Nicole Stéphanie de Chennevières Pointel. Elle se mariait le à Argentan, avec René Charles Alexandre de la Haye d'Ommoy, né le à Ommoy dans l'Orne, fils de François Laurent René et de Marie Augustine Jambon de Saint-Cyr, et décédé en 1842 à Argentan.

Ce dernier, héritier de son père, possédait en toute propriété le château et la terre de Saint-Denys dont il fit donation à sa future épouse.

Un long procès s'engagea bientôt entre le beau-père et le gendre relativement à la gestion des biens de madame la marquise d'Ommoy, et tous les tribunaux de la région en retentirent. Maître Berrier-Fontaine à Argentan, maître Thomine-Desmasures à Caen, et maître Odilon Barrot à Paris, prêtèrent aux parties le secours de leurs éloquence. D'innombrables mémoires s'échangèrent de part et d'autre. Une partie du patrimoine des deux familles y passa.

Vivement irrité contre son gendre, Charles Philippe Jacques Alexandre de Chennevières contracta un second mariage. Il épousa demoiselle Marie Charlotte Fouchard.

C'est de ce mariage que naquit, le à Falaise, le marquis Charles-Philippe de Chennevières Pointel (dit Jean de Falaise). N'ayant pas heureusement épousé les querelles paternelles, le futur directeur des Beaux-Arts, initiateur de l'Inventaire général des richesses d'art de la France, conservateur des musées de Paris, historien d'art et collectionneur, avait dans ses jeunes années, un asile hospitalier dans le château de Saint-Denys, résidence de sa grande sœur, son aînée de trente ans.

Une légende se rattache au vieux château de Saint-Denys, un de ses seigneurs, Sonnard de Cousin, qui battait monnaie, avait dit-on, caché un trésor, du moins, l'écrit suivant, déposé dans le chartrier de famille l'affirmait positivement : « quiconque creusera, grand trésor trouvera ». Le marquis d'Ommoy auquel, depuis son procès, la fortune avait cessé de sourire, n'avait-il pas là une excellente occasion de remettre ses finances à niveau ? Du moins, il l'espéra. Il rechercha donc partout le précieux trésor et, pour le découvrir, fit abattre une partie du vieux château, et pratiquer une foule d'excavations dans ses jardins et sa prairie. Hélas ! Il y fut pour ses frais et ses peines, car le trésor est encore à trouver.

Les dimes de Saint-André-de-Briouze avant la Révolution

Extrait du pouillé : " Le chapelain de Sainte-Anne de Chesnedouit a les deux tiers en la paroisse de Saint-André-de-Briouze de toutes les dîmes en grains, mais il paie 36 livres au curé pour lui tenir lieu des anciennes novales. Cela se voit par le bail passé devant Duhamel, notaire à Coutances, le , par le sieur Caruel, chapelain, il était obligé de payer 170 livres par an pour de nouvelles novales pour 6 ans. Après le curé pourrait jouir par lui-même des dites novales".

L'abbé Bertin

Le premier officier public de Saint-André-de-Briouze, membre du conseil général de la commune, élu le , an premier de la République française, pour recevoir les actes destinés à constater les naissances, mariages et décès des citoyens. Tout à la fois chargé du civil et du religieux, l'abbé Bertin fut nommé par l'arrondissement de Briouze, député à l'Assemblée du département Falaise-Domfront, subdélégation de La Ferté-Macé. Il disparut en 1796 ; où et comment est-il mort, on n'en sait rien. Il eut des démêlés avec M. et Mme de Bois-Magny (in brochure imprimée à Falaise et intitulée Mémoires d'Alexandre Bertin, curé de la commune de Saint-André-de-Briouze, contre les calomnies dont la continuité l'afflige). Monsieur de Villeroy a porté ce jugement sur Bertin : « Ingenio non carens, donum persuadendi habens, cognitas difficillis » (c'était un homme d'esprit, ayant le talent de la persuasion, mais difficile à connaître).

En arrivant en 1937, l'abbé Jacques Dalmas qui officiait durant trente ans à Saint-André-de-Briouze, constata que la paroisse était habitée par des villageois qui se trouvaient être de bons paroissiens assidus, à hauteur de 95 %. Cette commune de plus de 1 200 hectares est composée d'un petit bourg et de nombreux petits villages assez dispersés, cependant les habitants, malgré des chemins difficiles d'accès se rendaient régulièrement à la messe dominicale, c'était un lieu de foi et de rencontre. On constate, l'édification de croix et de calvaires dès 1741, sur les chemins et les routes de Saint-André-de-Briouze. Ils sont les signes de la foi des siècles passés.

La Libération

Le matin du , vers 4 heures du matin, les canons tonnent au loin en direction du nord. Flers et Condé-sur-Noireau sont bombardés dans la soirée. Le lendemain, c'est au tour de Briouze. C'est dans l'après-midi, les avions anglais et américains décrivent un grand cercle dont l’extrémité semble être Saint-André. Jusqu'au , les opérations aériennes succèdent à des accalmies. Les Alliés avancent progressivement tandis que les combats aériens s'intensifient et se multiplient. Un avion américain est abattu, il s'écrase à la Vidière. Des soldats allemands s'installent dans la cour de l'école, avec un poste de radio récepteur-émetteur. Le deux soldats allemands se détendent dans la cour de la ferme voisine, la Chapperie ; un avion passe et les mitraille, l'un d'eux, Mikael Wenniger, est tué. Il est inhumé dans le cimetière et son corps est transporté dans un cimetière militaire après la guerre. Le même jour, des SS installent une infirmerie de campagne dans le presbytère. Dans la nuit une pluie d'obus tombe sur la commune. Les Américains tirent depuis le mont d'Hère, à 15 km. Leurs obus tuent une jeune fille, Solange Ribault, au village la Bruyère. C'est la seule victime civile de la guerre à Saint-André-de-Briouze.

Le , le P-51 Mustang du lieutenant Salvatore Mecca, américain d'origine mexicaine, est touché en combat aérien et s'écrase à la Violetière sur la commune de Saint-André-de-Briouze. Des volontaires de la commune ramassent les restes du pilote et les déposent dans une petite boite en bois, pour ensuite l'inhumer au cimetière. Ses papiers ont été remis à la mairie. Ce n'est qu'après la guerre qu'ils seront restitués aux services américains de renseignements. Le lieutenant Mecca est désormais inhumé au cimetière américain de Colleville-sur-Mer depuis 1948. Le , un P-47 Thunderbolt du lieutenant Alvis Noble est touché et s'écrase dans une prairie au lieu-dit la Foirie. Le jeune pilote de 24 ans originaire du Texas n'a pas pu utiliser son parachute. Inhumé dans le cimetière de la paroisse, après la guerre il sera transféré au cimetière militaire de Neupré en Belgique. En souvenir de leur sacrifice, une plaque a été apposée en sur le mur du cimetière.

En 1947, l'affaire Victor Delorme, une des dernières affaires de sorcellerie de l'Orne, se déroule à Saint-André-de-Briouze. L'auteur de l'assassinat, un cantonnier habitant le Haut-Bois en Saint-André, sera jugé irresponsable en cour d'assises à Alençon en [28].

Politique et administration

Le conseil municipal est composé de onze membres dont le maire et deux adjoints[31].

Saint-André-de-Briouze a adhéré le à la communauté de communes du Pays de Briouze.

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[32]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[33].

En 2020, la commune comptait 170 habitants[Note 8], en diminution de 15 % par rapport à 2014 (Orne : −3,22 %, France hors Mayotte : +1,9 %). Saint-André-de-Briouze a compté jusqu'à 755 habitants en 1821, population totale des recensements des communes de Saint-André-de-Briouze et Saint-Denis-de-Briouze, fusionnées la même année.

Lieux et monuments

Construite sur un rocher granitique, l'église Saint-André, de style normand avec son clocher en bâtière, a été agrandie au début du XIXe siècle, la tour et le portail sont du XVIe siècle avec un grand autel néo-classique, trois tableaux ornent le retable, celui de gauche représente la Sainte-Vierge, celui de droite saint Denys, et au sommet une descente de croix, œuvre attribué à Simon Vouet, peintre et graveur français du début du XVIIe siècle, qui travailla pour Louis XIII et le cardinal de Richelieu. Les statues de saint Joseph et de saint André ornent le retable. L'édifice abrite également une statue de saint Méen, invoqué pour la guérison des maladies de peau.

Le patrimoine communal est complété par un presbytère, une ancienne école communale de garçons et une ancienne école de filles, une salle patronale, une chapelle, un petit bourg et quelques hameaux dispersés sur 1 221 hectares, le château de Saint-Denis et le château de la Noë. En partant du bourg en direction de Putanges, à un kilomètre, une grille et une allée bordée de peupliers mène au château de la Noë qui fut acquis par Henri Dubosc en 1810.

Une chapelle a été érigée en 1947 en ex-voto après guerre, près du bourg.

L'ancienne église de Saint-Denis (XVIe siècle) est un édifice avec nef et chœur, abside à trois pans, fenêtres en plein cintre ; à l'intérieur trace de fresque.

Sont également présents sur le territoire une motte féodale et plusieurs calvaires : la croix Girard (1741, restaurée en 1995), la croix Verte (1890), le calvaire de Saint-Denis, la croix Larue ou Rabot (1894), la croix des Chasses et la croix du cimetière.

.jpg.webp) L’église Saint-André.

L’église Saint-André. La chapelle Notre-Dame.

La chapelle Notre-Dame. L’ancienne église Saint-Denis.

L’ancienne église Saint-Denis.

Notes et références

Notes

- Population municipale 2020.

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[6].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[7].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

Références

- Altitudes, coordonnées, superficie : répertoire géographique des communes 2014 (site de l'IGN, téléchargement du )

- Distances routières les plus courtes selon Viamichelin.fr

- « Géoportail (IGN), couche « Limites administratives » activée ».

- « Géoportail (IGN), couche « Limites administratives » activée ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Normandie », sur normandie.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Briouze - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Saint-André-de-Briouze et Briouze », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Briouze - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Saint-André-de-Briouze et Alençon », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique d'Alençon - Valframbert - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- Ernest Nègre, Toponymie générale de la France, t. 3 : Formations dialectales (suite) et françaises, Genève, (lire en ligne), p. 1528.

- « Saint André de Briouze », sur le site de la communauté de communes du Pays de Briouze (consulté le ).

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui, « Notice communale : Saint-Denis-de-Briouze », sur ehess.fr, École des hautes études en sciences sociales (consulté le ).

- Jean-François Miniac (préf. Alain Lambert), Les Grandes Affaires criminelles de l'Orne, Paris, Éditions de Borée, coll. « Les Grandes Affaires criminelles », , 336 p. (ISBN 978-2-84494-814-4).

- « Dix conseillers sur onze se représentent », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Lucien Buat élu maire de la commune », sur ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- « Saint-André-de-Briouze (61220) - Municipales 2014 », sur elections.ouest-france.fr, Ouest-France (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « OPcrotte - La quiche ft. Mariah Carey » (consulté le )

- « OPcrotte - Twitch » (consulté le )