Sablonnières

Sablonnières est une commune française située dans le département de Seine-et-Marne en région Île-de-France.Autrefois appelée Sablonnières-le-Temple.

| Sablonnières | |||||

_Mairie.jpg.webp) La mairie. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Île-de-France | ||||

| Département | Seine-et-Marne | ||||

| Arrondissement | Provins | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Deux Morin | ||||

| Maire Mandat |

Frédérique Demaison 2020-2026 |

||||

| Code postal | 77510 | ||||

| Code commune | 77398 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

722 hab. (2020 |

||||

| Densité | 52 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 48° 52′ 32″ nord, 3° 17′ 47″ est | ||||

| Altitude | Min. 75 m Max. 192 m |

||||

| Superficie | 13,98 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Paris (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Coulommiers | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Seine-et-Marne

Géolocalisation sur la carte : Île-de-France

| |||||

Géographie

Localisation

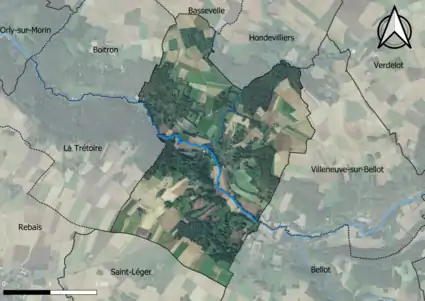

La commune est située à environ 19 kilomètres au sud-est de La Ferté-sous-Jouarre[Carte 1].

Communes limitrophes

|

Boitron | Bassevelle | Hondevilliers |  |

| La Trétoire | N | Villeneuve-sur-Bellot | ||

| O Sablonnières E | ||||

| S | ||||

| Saint-Léger | Bellot |

Géologie et relief

L'altitude de la commune varie de 75 mètres à 192 mètres pour le point le plus haut, le centre du bourg se situant à environ 80 mètres d'altitude (mairie)[1]. Elle est classée en zone de sismicité 1, correspondant à une sismicité très faible[2].

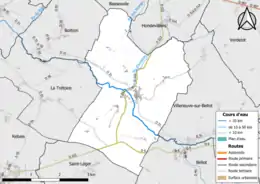

Réseau hydrographique

Le réseau hydrographique de la commune se compose de cinq cours d'eau référencés :

- la rivière le Petit Morin, long de 86,33 km[3], affluent de la Marne en rive gauche, ainsi que :

La longueur totale des cours d'eau sur la commune est de 5,94 km[8].

Gestion des cours d'eau

Afin d’atteindre le bon état des eaux imposé par la Directive-cadre sur l'eau du , plusieurs outils de gestion intégrée s’articulent à différentes échelles : le SDAGE, à l’échelle du bassin hydrographique, et le SAGE, à l’échelle locale. Ce dernier fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine. Le département de Seine-et-Marne est couvert par six SAGE, au sein du bassin Seine-Normandie[9].

La commune fait partie du SAGE « Petit et Grand Morin », approuvé le . Le territoire de ce SAGE comprend les bassins du Petit Morin (630 km2) et du Grand Morin (1 185 km2)[10]. Le pilotage et l’animation du SAGE sont assurés par le syndicat mixte d'aménagement et de gestion des Eaux (SMAGE) des 2 Morin, qualifié de « structure porteuse »[11].

Climat

| Paramètres climatiques pour la commune sur la période 1971-2000 | |

|

- Moyenne annuelle de température : 10,5 °C |

La commune bénéficie d’un « climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord », selon la typologie des climats en France définie en 2010. Ce type affecte l’ensemble du Bassin parisien avec une extension vers le sud, dont la totalité des communes de Seine-et-Marne[12].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir cette typologie comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent aux données mensuelles sur la normale 1971-2000[13]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-contre[12]. Avec le changement climatique, ces variables ont pu depuis évoluer. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales[14]. Cette évolution peut être constatée sur la station météorologique historique de Météo-France la plus proche, Melun - Villaroche , qui se trouve à 55 km à vol d'oiseau[15], où la température moyenne annuelle évolue de 11,2 °C pour 1981-2010[16] à 11,6 °C pour 1991-2020[17].

Réseau Natura 2000

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d’intérêt écologique élaboré à partir des Directives « Habitats » et « Oiseaux ». Ce réseau est constitué de Zones spéciales de conservation (ZSC) et de Zones de protection spéciale (ZPS). Dans les zones de ce réseau, les États Membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[18].

Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la « directive Habitats »[19] - [Carte 2] :

- le « Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin », d'une superficie de 3 589 ha, un site qui accueille la plus importante population d’Île-de-France de cuivré des marais (Lycaena dispar) et la deuxième plus importante population d’Île-de-France de sonneur à ventre jaune (Bombina variegata)[20] - [21].

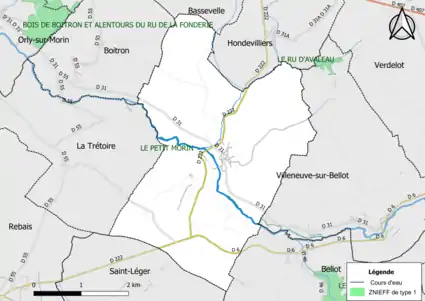

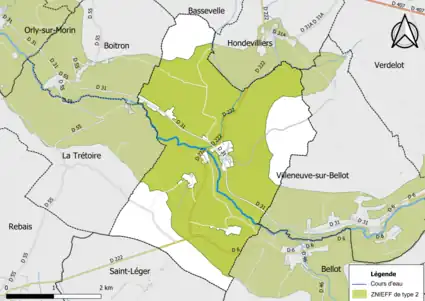

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire.

Le territoire communal de Sablonnières comprend une ZNIEFF de type 1[Note 2] - [22] - [Carte 3], le « Petit Morin » (30,09 ha), couvrant 10 communes du département[23]. , et une ZNIEFF de type 2[Note 3] - [22], la « vallée du Petit Morin de Verdelot à la Ferte Sous-Jouarre » (4 988,89 ha), couvrant 15 communes du département[24].

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 1 de la commune. Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Carte des ZNIEFF de type 2 de la commune.

Urbanisme

Typologie

Sablonnières est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 4] - [25] - [26] - [27].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Paris, dont elle est une commune de la couronne[Note 5]. Cette aire regroupe 1 929 communes[28] - [29].

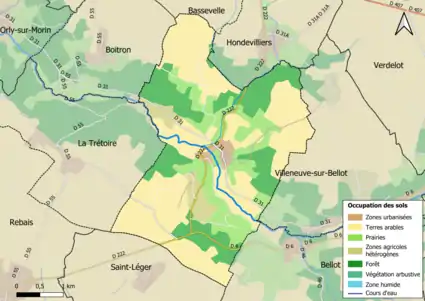

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (75 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (75,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (51,5% ), forêts (23,1% ), prairies (18,5% ), zones agricoles hétérogènes (5% ), zones urbanisées (1,9 %)[30].

Parallèlement, L'Institut Paris Région, agence d'urbanisme de la région Île-de-France, a mis en place un inventaire numérique de l'occupation du sol de l'Île-de-France, dénommé le MOS (Mode d'occupation du sol), actualisé régulièrement depuis sa première édition en 1982. Réalisé à partir de photos aériennes, le Mos distingue les espaces naturels, agricoles et forestiers mais aussi les espaces urbains (habitat, infrastructures, équipements, activités économiques, etc.) selon une classification pouvant aller jusqu'à 81 postes, différente de celle de Corine Land Cover[31] - [32] - [Carte 4]. L'Institut met également à disposition des outils permettant de visualiser par photo aérienne l'évolution de l'occupation des sols de la commune entre 1949 et 2018[Carte 5].

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune.

Carte des infrastructures et de l'occupation des sols en 2018 (CLC) de la commune. Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Carte orhophotogrammétrique de la commune.

Planification

La commune disposait en 2019 d'un plan local d'urbanisme approuvé. Un plan local d'urbanisme intercommunal couvrant le territoire de la communauté de communes des Deux Morin, prescrit le 28 juin 2018, était en élaboration[33] - [34]. Le zonage réglementaire et le règlement associé peuvent être consultés sur le Géoportail de l'urbanisme[Carte 6].

Lieux-dits et écarts

La commune compte 171 lieux-dits administratifs[Note 6] répertoriés consultables ici[35] (source : le fichier Fantoir)> dont la Noue et le Vautron.

Les noms actuels ou passés des hameaux, des lieux-dits et des chemins: liée soit au relief des lieux ; la Butte du Plessier, le Montcel, le Vautron, soit à la nature du sol ; la Bourbière, le Champ du Heurt, les Fondrières, les Glas, les Hacots, les Grands Savarts, le Pierry ou à sa couleur ; la Terre Noire, les Terres Blanches, soit à la présence de sources ou de fontaines ; les Avônes, les Fontenys, la Fontaine au Maçon, la Fontaine aux Tanches, la Fontaine du Château, Fontaine Parée, la Fontaine Bruyat, Fontaine des Porchers ou de plans d'eau ; Clos de la Mare, Champ de la Mare, l'Étang des Auges, l'Étang de Crèvecoeur, l'Étang de Marlande, l'Étang de Moquetonne, le Bois de la Mare, la Noue, Sur l'Étang de Montchevrel ou de cours d'eau ; la Rouillie, Sous le Ru des Feytieux, soit à la pratique d'une culture ; les Aigres Vignes, la Navetière, l'Orgère, la Vieille Vigne, la Vigne aux Chardons, le Vignoble du Vautron, la Vigne des Longuets, soit à la présence d'une forêt ; Sous la Forêt, les Bois Verts, les Bois du Mont Chevret, le Bois Prieur, le Bois de la Mare ou plus précisément au type de forêt ; la Folie, le Haillier, Haute feuille, voire à la dominance d'une essence d'arbres ; les Aulnettes, les Cinq Chênes, la Haie des Trembles, Pièce des Noyers, les Grands Ormes, le Jarriel, Champ du Poirier, Champ du Frêneau, Les Trembles ou d'arbustes ; l'Epinette, les Longues Viornes, l'Oseraie, Champ de la Ronce, soit à la proximité de constructions ; chemin de la Grand-Maison, Maison-Neuve, la Masure ou de voies anciennes ; la Houille, le Champ-Ouie, soit à l'implantation d'une industrie ; le champ du Cloyon, le Fourneau, le champ Fourneau, le Moulin, le Champ du Pressoir, la Tuilerie, les Pièces du Four à Chaux, soit à l'utilisation des lieux ; la Corvée, chemin de la Garenne, la Pâture des Hacots, l'Aisance des Jardins, la Justice, la Lièvrerie, l'Ouche Maugré, l'Ouchette, le Putet, à leur situation ; Bois d'En-Haut, Au-dessous de l'Étang de Marlande, Au-dessus d'Haute-feuille, le Pavé d'Hondevilliers, Au-dessus des Regains ou à la taille des terrains ; le Grand Champ, le Grand Clos, soit à l'existence de clôtures ; la Haie au Nain, Clos des Ducs, Le Clos des Olivettes, les Closeaux, le Parc, soit enfin au nom d'un propriétaire ou d'une famille installée sur les lieux ; Bois Frémy, le Carré Huot, Champ Colin, Champ Marin, le Clos Capitaine, le Bosquet Gillet, le Gain Jean, le Gain de la Baillie, Bois Margot, la Pièce Moreau, les Gobas, les Renaults, Pré Méline, Mazure des Villoiseau, la Vente Fassier, le Champ Boutry, le Clos des Ducol, Clos Ducreux...

Logement

En 2017, le nombre total de logements dans la commune était de 374 dont 94,7 % de maisons et 4,5 % d'appartements[Note 7].

Parmi ces logements, 80,2 % étaient des résidences principales, 12,8 % des résidences secondaires et 7 % des logements vacants.

La part des ménages fiscaux propriétaires de leur résidence principale s'élevait à 85,7 % contre 10,7 % de locataires[36] dont, 0,3 % de logements HLM loués vides (logements sociaux)[Note 8] et, 3,7 % logés gratuitement.

Toponymie

Le nom de la localité est mentionné sous les formes Salvonarias supra Moram au VIe siècle[37] ; Sablonieres vers 1172[38] ; Domus de Sabloneriis en 1201[39] ; Fortericia de Sablonieres en 1222[40] ; Sablonneriae en 1295[41] ; Sabolunariae au XIIIe siècle[42] ; Sablonnyères en 1505[43] ; Sablonnieres en Brye en 1507[44] ; Sabellionieres en 1549[43].

Une sablonnière désigne un lieu d’où l’on extrayait du sablon (sable au grain très fin que l’on utilisait notamment pour curer les récipients en cuivre) ou plus communément un gisement de sable.

Sur le plan géologique, des gisements de sablons de sables d'Auvers (sables et grès grossiers à stratifications entrecroisées) et sables de Beauchamp (sables et grès fins à stratification horizontale) ont bien été localisés dans la commune, de part et d'autre du Petit Morin.

Un lieu-dit "La Sablière" était identifié vers le Jariel[45] dans un bail du consenti par le seigneur local accordant à l'exploitant de la tuilerie de Sablonnières le droit de prendre du sable dans une sablière proche du ru d'Avaleau, au-dessous du Moulin.

Par délibération du , la municipalité demanda le changement du nom de la commune en « Sablonnières-sur-Morin », afin d'éviter des confusions avec des localités homonymes dans l'acheminement postal des marchandises. Cette requête reçut un avis favorable du directeur des postes, télégraphes et télécommunications de Seine-et-Marne le de la même année, ainsi que l'aval du Conseil général. Elle fut toutefois rejetée par le ministère de l'Intérieur au motif qu'aucune autre commune en France ne portait le même nom.

Politique et administration

Équipements et services

Eau et assainissement

L’organisation de la distribution de l’eau potable, de la collecte et du traitement des eaux usées et pluviales relève des communes. La loi NOTRe de 2015 a accru le rôle des EPCI à fiscalité propre en leur transférant cette compétence. Ce transfert devait en principe être effectif au , mais la loi Ferrand-Fesneau du a introduit la possibilité d’un report de ce transfert au [46] - [47].

Assainissement des eaux usées

En 2020, la commune de Sablonnières gère le service d’assainissement collectif (collecte, transport et dépollution) en régie directe, c’est-à-dire avec ses propres personnels[48].

L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans le milieu naturel[49]. Le Syndicat mixte d'assainissement du Nord-Est (SIANE) assure pour le compte de la commune le service public d'assainissement non collectif (SPANC), qui a pour mission de vérifier la bonne exécution des travaux de réalisation et de réhabilitation, ainsi que le bon fonctionnement et l’entretien des installations[48] - [50].

Eau potable

En 2020, l'alimentation en eau potable est assurée par le syndicat de l'Eau de l'Est seine-et-marnais (S2E77) qui gère le service en régie[48] - [51] - [52].

Population et société

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[53]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2007[54].

En 2020, la commune comptait 722 habitants[Note 9], en augmentation de 2,41 % par rapport à 2014 (Seine-et-Marne : +3,69 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Économie

Revenus de la population et fiscalité

En 2018, le nombre de ménages fiscaux de la commune était de 297, représentant 696 personnes et la médiane du revenu disponible par unité de consommation de 22 720 euros[57].

Emploi

En 2017 , le nombre total d’emplois dans la zone était de 90, occupant 308 actifs résidants. Le taux d'activité de la population (actifs ayant un emploi) âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 67,9 % contre un taux de chômage de 9,3 %. Les 22,8 % d’inactifs se répartissent de la façon suivante : 5,9 % d’étudiants et stagiaires non rémunérés, 9,5 % de retraités ou préretraités et 7,4 % pour les autres inactifs[58].

Entreprises et commerces

En 2019, le nombre d’unités légales et d’établissements (activités marchandes hors agriculture) par secteur d'activité était de 36 dont 2 dans l’industrie manufacturière, industries extractives et autres, 13 dans la construction, 9 dans le commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration, 3 dans l’Information et communication, 1 dans les activités immobilières, 4 dans les activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien, 1 dans l’administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale et 3 étaient relatifs aux autres activités de services[59].

En 2020, 7 entreprises ont été créées sur le territoire de la commune, dont 5 individuelles.

Au , la commune ne disposait pas d’hôtel et de terrain de camping[60].

Agriculture

Sablonnières est dans la petite région agricole dénommée la « Brie laitière » (anciennement Brie des étangs), une partie de la Brie à l'est de Coulommiers[Carte 7]. En 2010, l'orientation technico-économique[Note 10] de l'agriculture sur la commune est la culture de céréales et d'oléoprotéagineux (COP)[61].

Si la productivité agricole de la Seine-et-Marne se situe dans le peloton de tête des départements français, le département enregistre un double phénomène de disparition des terres cultivables (près de 2 000 ha par an dans les années 1980, moins dans les années 2000) et de réduction d'environ 30 % du nombre d'agriculteurs dans les années 2010[62]. Cette tendance se retrouve au niveau de la commune où le nombre d’exploitations est passé de 13 en 1988 à 10 en 2010. Parallèlement, la taille de ces exploitations augmente, passant de 51 ha en 1988 à 85 ha en 2010[61]. Le tableau ci-dessous présente les principales caractéristiques des exploitations agricoles de Sablonnières, observées sur une période de 22 ans :

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Dimension économique[61] - [Note 11] | |||

| Nombre d’exploitations (u) | 13 | 9 | 10 |

| Travail (UTA) | 17 | 12 | 12 |

| Surface agricole utilisée (ha) | 658 | 706 | 847 |

| Cultures[63] | |||

| Terres labourables (ha) | 439 | 551 | 696 |

| Céréales (ha) | 334 | 402 | 516 |

| dont blé tendre (ha) | 186 | 209 | 289 |

| dont maïs-grain et maïs-semence (ha) | 76 | 85 | 78 |

| Tournesol (ha) | s | ||

| Colza et navette (ha) | s | s | 53 |

| Élevage[61] | |||

| Cheptel (UGBTA[Note 12]) | 366 | 261 | 284 |

Culture locale et patrimoine

Monuments et lieux remarquables

La commune compte deux monuments répertoriés à l'inventaire des monuments historiques (Base Mérimée)[64].

- Eglise Saint-Martin,

Inscrit MH[65] ;

Inscrit MH[65] ; - Jardin d'agrément dit jardins du château de Sablonnières,

Inscrit MH[66].

Inscrit MH[66].

Autres lieux et monuments

_%C3%89glise.jpg.webp)

Personnalités liées à la commune

- Claude-Théodore Boutillier[67] ( - Sablonnières ✝ - Sablonnières), capitaine au 105e de ligne, baron de Holdenstadt et de l'Empire ().

- Robert de Salnove ( - Sablonnières ✝ - Bassevelle ?), lieutenant de la grande louvèterie de France, auteur de la Vénerie Royale (1655).

- Jean Oscar Charles Léon Fournier ( - Paris), chansonnier, maire de Sablonnières (1912-1919).

Héraldique

|

Les armes de la ville se blasonnent ainsi : Coupé au 1 de gueules au château d’or essoré de sable, ouvert de deux portes du champ, ajouré de deux fenêtres et d’une lucarne du même, flanqué de deux tours aussi d’or couvertes aussi de sable, ouvertes et ajourées aussi du champ, adextré d’un porc-épic et senestré d’un croissant surmonté d’une étoile, le tout d’or, au 2 d’azur au cor d’argent virolé et enguiché du même soutenu d’une rivière aussi d’argent mouvant de la pointe. |

|---|

Créé en 1993 par M. Molinier, le blason évoque plusieurs éléments de l'histoire de la ville :

- le château seigneurial et son démantèlement signalé par les portes et fenêtres ouvertes,

- les emblèmes des anciens propriétaires de la seigneurie : le croissant et l'étoile des Ravenel[68], le porc-épic des Maupeou,

- le Petit Morin et la chasse, en relation avec la confrérie de Saint-Hubert[69].

Voir aussi

Articles connexes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Contrairement au hameau ou écart qui est un groupe d’habitations , un lieu-dit n'est pas forcément un lieu habité, il peut être un champ, un carrefour ou un bois...

- En raison des arrondis, la somme des pourcentages n’est pas toujours égale à 100 %.

- Voir la Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi SRU).

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- L'orientation technico-économique d'une exploitation est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- L'indicateur s signifie que la donnée n'est pas diffusée par respect du secret statistique.

- L'Unité gros bétail alimentation totale (UGBTA) est une unité employée pour pouvoir comparer ou agréger des effectifs animaux d’espèces ou de catégories différentes (par exemple, une vache laitière = 1,45 UGBTA, une vache nourrice = 0,9 UGBTA, une truie-mère = 0,45 UGBTA).

- Cartes

- « Localisation de Sablonnières » sur Géoportail (consulté le 28 octobre 2018)..

- « Sites Natura2000 de Sablonnières » sur Géoportail (consulté le 15 janvier 2021)..

- « Zones ZNIEFF de Sablonnières » sur Géoportail (consulté le 15 janvier 2021)..

- « Sablonnières - Occupation simplifiée 2017 », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Évolution de l'occupation des sols de la commune vue par photo aérienne (1949-2018) », sur cartoviz.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Géoportail de l’urbanisme », sur https://www.geoportail-urbanisme.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Carte des petites régions agricoles en Seine-et-Marne. », sur driaaf.ile-de-france.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références

- « Sablonnières » sur Géoportail. Carte IGN classique.

- « Plan séisme consulté le 8 juin 2021 ».

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Le Petit Morin (F62-0400) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Bras du Petit Morin (F6251001) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Bras du Petit Morin (F6252001) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru d'Avaleau (F6252000) » (consulté le ).

- Sandre, « Fiche cours d'eau - Ru des Étangs (F6252600) » (consulté le ).

- Site SIGES – Seine-Normandie (Système d’information pour la gestion des eaux souterraines en Seine-Normandie), consulté le 26 octobre 2018

- « SAGE dans le département de Seine-et-Marne », sur le site de la préfecture de Seine-et-Marne (consulté le ).

- « SAGE Petit et Grand Morin - Documents », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le ).

- site officiel du Syndicat Mixte d'aménagement et de gestion des Eaux (SMAGE) des 2 Morin

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le ).

- « Définition d’une normale climatologique », sur http://www.meteofrance.fr/ (consulté le ).

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Orthodromie entre Sablonnières et Melun-Villaroche », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Station météorologique de Melun - Villaroche - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le ).

- « Réseau européen Natura 2000 », sur le site du Ministère de la transition écologique et solidaire (consulté le ).

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune de Sablonnières », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Le Petit Morin de Verdelot à Saint-Cyr-sur-Morin - ZSC - FR1100814 », sur www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr, (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR1100814 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Sablonnières », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF le « Petit Morin » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF la « vallée du Petit Morin de Verdelot à la Ferte Sous-Jouarre » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Paris », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole) », sur www.statistiques.developpement-durable.gouv.fr (consulté le ).

- IAU Île-de-France, « Mode d'occupation du sol de l'Île-de-France », sur www.institutparisregion.fr (consulté le ).

- « Nomenclature du MOS en 11 postes », sur www.iau-idf.fr (consulté le ).

- « PLUi de la CC des 2 Morin », sur participation.institut-auddice.com (consulté le ).

- « Etat d'avancement des documents d'urbanisme locaux au 01/11/2019 », sur /www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des lieux-dits français », sur MémorialGenWeb (consulté en ).

- Statistiques officielles de l'Insee, section Logement consulté le 13 juillet 2020

- Testament de saint Remy, ap. Flodoard, Hist. Remensis ecclesiae, I, 18.

- Longnon, I, p. 48.

- Longnon, I, p. 103.

- Longnon, p. 141.

- Archives nationales, S 5159.

- Henri Stein et Jean Hubert, Dictionnaire topographique du département de la Seine-et-Marne, Paris, (lire en ligne), p. 491.

- Archives nationales, S 3761a.

- Archives nationales, S 3775a, doss. 2, no 1.

- Atlas de 1776, planche B ; plan de 1813, Section B.

- « Le service public local de l’eau potable et de l’assainissement. », sur https://www.vie-publique.fr/, (consulté le ).

- « Seine-et-Marne - Assainissement collectif », sur eau.seine-et-marne.fr (consulté le ).

- « Commune de Sablonnières - organisation des services d'eau et d'assainissement », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Tout savoir sur l’assainissement non collectif », sur le portail ministériel de l'assainissement non collectif (consulté le ).

- « Le SMAAEP de Crécy_Boutigny et Environs - Services en propre », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Syndicat de l'Eau de l'Est seine-et-marnais (S2E77) - Communes adhérentes et compétences », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- « Syndicat de l'Eau de l'Est seine-et-marnais (S2E77) - Services et indicateurs », sur l'observatoire national des services d'eau et d'assainissement (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Revenus et pauvreté des ménages en 2018», consultée le 14 juin 2021.

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Population active, emploi et chômage au sens du recensement en 2017», consultée le 14 juin 2021.

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Démographie des entreprises en 2019», consultée le 14 juin 2021.

- Statistiques officielles de l'Insee, section «Tourisme en 2021», consultée le 14 juin 2021.

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Sablonnières. », sur http://recensement-agricole.agriculture.gouv.fr/ (consulté le ).

- « L'agriculture en Seine-et-Marne », sur www.seine-et-marne.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune de Sablonnières. », sur le site « Agreste » du service de la statistique et de la prospective (SSP) du ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire et de la Forêt. (consulté le ).

- « Plateforme ouverte du Patrimoine », sur le site du Ministère de la Culture (culture.gouv.fr) (consulté le ).

- Notice no PA00087264, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- Notice no IA77000082, base Mérimée, ministère français de la Culture.

-

« Claude Théodore Boutillier, naquit à Sablonnières le 8 janvier 1776, de parents fort modestes. Son père, un manouvrier du nom de Claude Boutillier, travaillait dans les champs et dans les vignes. Sa mère, Marie Rufine Dupuis, née à Sablonnières en 1751, était fille de Nicolas Dupuis, concierge et garde des chasses du marquis de Maupéou, originaire de Villeneuve-sur-Bellot. En 1793, le jeune homme s'engagea comme volontaire au district de Rozoy (Rozay-en-Brie). Affecté successivement au 2e bataillon du Finistère, à la 9e demi-brigade de ligne et à la 105e demi-brigade de ligne entre 1794 et 1796, il participa avec bravoure aux principales campagnes napoléoniennes, fut blessé trois fois et gravit rapidement les échelons : caporal en 1798, caporal-fourier en 1799, sergent en 1801, sergent-major en 1802, sous-lieurtenant en 1806, premier porte-aigle en 1808, lieutenant la même année, capitaine d'infanterie en 1809, chef de bataillon au 16e régiment de ligne en 1813. Pour le récompenser, l’empereur le décora de la Légion d'honneur en plein champ de bataille et le fit baron d'empire sous le nom de Boutillier de Holdenstadt. Mis en demi-solde à la chute de l'empire, Boutillier regagna son village natal et s'y maria le 14 septembre 1817. Après avoir vécu modestement dans l'ancien presbytère, au n° 67 (cette maison était située à l'emplacement de la salle municipale et fut démolie en 1886), il mourut le 5 avril 1822. Boutillier, qui signait à l'origine de ses nom et prénoms, avait ensuite réduit son paraphe à «Baron Boutillier». Il a fallu attendre l'été 2005 pour que, à l'occasion du spectacle historique qui lui fut consacré, une plaque commémorative soit apposée en sur un petit bâtiment à proximité du terrain de jeux. »

Sources

- « Blason Ravenel de Sablonnieres », sur genealogie.com.

- « Sablonnieres », sur Armorial des villes et villages de France, .