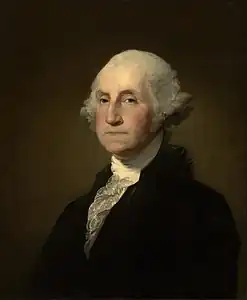

Présidence de George Washington

La présidence de George Washington débuta le , date de l'investiture de George Washington en tant que 1er président des États-Unis, et prit fin le . Washington entra en fonction après l'élection présidentielle de 1789, lors de laquelle il fut élu à l'unanimité. Il fut une nouvelle fois réélu à l'unanimité en 1792 et décida de se retirer après son second mandat. Il fut remplacé par son vice-président, le fédéraliste John Adams.

1er président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle |

New York (1789-1790) Philadelphie (1790-1797) |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection |

1789 1792 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 7 ans 10 mois et 2 jours |

| Nom | George Washington |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès |

Washington était considéré comme l'un des principaux Pères fondateurs des États-Unis pour avoir commandé en chef l'armée continentale pendant la guerre d'indépendance et présidé la Convention de Philadelphie en 1787. Une fois la Constitution approuvée, tout le monde s'attendait à ce que Washington devienne le premier président des États-Unis, malgré le souhait exprimé par ce dernier de se retirer de la vie publique. Dans son premier discours d'investiture, Washington déclara qu'il n'acceptait la présidence qu'avec réticence et qu'il n'avait pas suffisamment d'expérience dans le domaine de l'administration, mais il se révéla par la suite comme un dirigeant compétent.

Washington présida le pays à l'époque où se mettait en place le nouveau gouvernement fédéral : il nomma ainsi la totalité des hauts fonctionnaires des branches exécutive et judiciaire, établit de nombreux précédents dans la vie politique et sélectionna le site devant accueillir la nouvelle capitale fédérale des États-Unis. Il soutint les politiques économiques d'Alexander Hamilton selon lesquelles le gouvernement fédéral devait assumer les dettes des gouvernements étatiques et il créa également la First Bank of the United States, le United States Mint et le United States Customs Service.

Sous son mandat, le Congrès adopta le tarif de 1789, le tarif de 1790 et une taxe sur le whisky pour procurer des recettes au gouvernement et, dans le cas des tarifs, pour remédier au déséquilibre de la balance commerciale avec la Grande-Bretagne. Washington mena personnellement une armée pour mater la révolte du Whisky dont les instigateurs s'opposaient aux taxes mises en place par son administration. Il déclencha par ailleurs une guerre contre les Amérindiens qui permit aux États-Unis de soumettre les tribus autochtones dans le territoire du Nord-Ouest.

En politique étrangère, il s'efforça de préserver la neutralité de son pays vis-à-vis des puissances européennes dans le contexte des guerres de la Révolution française et négocia en 1795 deux grands traités bilatéraux, le traité de Londres avec la Grande-Bretagne et le traité de Madrid avec l'Espagne, qui favorisaient les relations commerciales et assuraient à la jeune nation américaine une meilleure maîtrise de ses frontières. Afin de protéger le commerce américain des attaques de pirates barbaresques et d'autres types de menaces, il promulgua le Naval Act of 1794 qui redonnait naissance à la marine de guerre américaine.

Très préoccupé par les tensions partisanes qui se manifestaient au sein de son gouvernement et par l'impact négatif des partis politiques sur l'unité encore fragile de la nation, Washington essaya tout au long des huit années de sa présidence de faire cohabiter entre elles les factions rivales. Il reste à ce jour le seul président américain à n'avoir jamais été affilié à un parti politique. En dépit de ses efforts, les débats provoqués par la politique économique d'Hamilton, la Révolution française et le traité de Londres aggravèrent les divergences idéologiques et débouchèrent sur la formation du Parti fédéraliste par les partisans d'Hamilton et sur celle du Parti républicain-démocrate par ceux qui soutenaient les idées du secrétaire d'État Thomas Jefferson.

Critiqué pour avoir accentué les divisions partisanes qu'il souhaitait éviter en soutenant ouvertement Hamilton, Washington est néanmoins considéré par les historiens et les politologues comme l'un des plus grands présidents de l'histoire américaine, figurant généralement dans les trois premières places du classement aux côtés d'Abraham Lincoln et de Franklin Delano Roosevelt.

Composition du gouvernement

Cabinet

La nouvelle Constitution autorisait le président à nommer les chefs des départements exécutifs avec le consentement du Sénat. Les Articles de la Confédération, entrés en vigueur en 1781, avaient donné naissance à trois départements : le département de la Guerre, le ministère des Affaires étrangères et le bureau des Finances. Le ministère des Affaires étrangères fut rétabli le et prit le nom de « département d'État » au mois de . Le département de la Guerre fut recréé le tandis que le bureau des Finances devint le département du Trésor le [1]. Le Congrès envisagea également de former un département de l'Intérieur afin de superviser, entre autres, les relations avec les tribus amérindiennes et la conservation des documents officiels, mais ces compétences furent finalement attribuées au département d'État[2]. En furent créés le poste de procureur général, destiné à servir de conseiller juridique au président, et celui de Postmaster General, chargé de diriger le service postal. Au départ, Washington s'entretenait individuellement avec les chefs des différents départements et le procureur général, et ce n'est qu'en 1791 qu'il commença à organiser des sessions communes ; la première réunion de ce genre eut lieu le de cette année[3]. Les individus occupant les fonctions de secrétaire à la Guerre, secrétaire d'État, secrétaire du Trésor et procureur général furent collectivement désignés sous le nom de « cabinet » et ce dernier se réunit fréquemment tout au long du second mandat de Washington[4].

Edmund Randolph devint le premier procureur général et Henry Knox fut maintenu à la tête du département de la Guerre. Pour le poste de secrétaire d'État, Washington fit d'abord appel à John Jay, qui avait servi comme secrétaire aux Affaires étrangères à partir de 1784 puis comme secrétaire d'État par intérim. Jay ayant fait savoir qu'il préférait être nommé à une fonction judiciaire, Washington le remplaça par Thomas Jefferson qui fut ainsi le premier secrétaire d'État permanent[5]. À la tête du département du Trésor, et donc responsable de la politique économique, le président choisit Alexander Hamilton. Washington avait d'abord pensé à Robert Morris pour exercer cette fonction, mais celui-ci avait décliné l'offre par cette réponse : « mon cher général, vous ne perdez rien par mon refus d'être nommé secrétaire du Trésor ; je peux en effet recommander un homme beaucoup plus intelligent que moi pour ce poste en la personne de votre aide de camp, le colonel Hamilton »[6]. Le cabinet de Washington se composait initialement d'un individu originaire de la Nouvelle-Angleterre (Knox), d'un autre issu du Mid-Atlantic (Hamilton) et de deux sudistes (Jefferson et Randolph)[7].

Washington s'estimait suffisamment compétent dans le domaine militaire et les affaires étrangères, et selon l'historien Forrest McDonald, « il fut dans la pratique à la fois son propre secrétaire d'État et son propre secrétaire à la Guerre »[8]. Jefferson quitta le cabinet à la fin de l'année 1793[9] et fut remplacé par Randolph, William Bradford étant nommé procureur général[10]. À l'instar de Jefferson, Randolph était plutôt francophile en politique étrangère mais son influence au sein du cabinet était très réduite[11]. Durant le second mandat de Washington, Knox, Hamilton et Randolph démissionnèrent. À la suite de ces départs, Timothy Pickering remplaça Knox comme secrétaire à la Guerre, Oliver Wolcott fut nommé secrétaire du Trésor et Charles Lee devint procureur général[12]. En 1795, Pickering hérita du département d'État et fut remplacé par James McHenry au département de la Guerre[13]. Durant le premier mandat de Washington, Hamilton et Jefferson eurent une influence considérable dans les délibérations du cabinet. Leurs profondes divergences idéologiques émergèrent assez vite et ils s'affrontèrent régulièrement sur les questions économiques et la politique étrangère[14]. Après le démission de Jefferson, Hamilton s'affirma comme la principale figure du cabinet[15] et son influence au sein de l'administration resta très forte même après qu'il eut décidé de quitter le cabinet pendant le second mandat de Washington pour exercer comme avocat à New York[16].

La Constitution autorisait le président à mettre son veto à une loi, mais Washington était réticent à empiéter sur le processus législatif et il ne fit usage de ce pouvoir qu'à deux reprises[17]. La première se produisit le afin d'empêcher l'adoption d'un projet de loi modifiant la répartition des représentants. Celui-ci prévoyait de redistribuer des sièges de la Chambre des représentants parmi les États d'une manière que Washington jugeait contraire à la Constitution[18]. Après avoir vainement tenté d'outrepasser le veto, le Congrès rédigea une nouvelle version de la loi (Apportionment Act of 1792) qui fut ratifiée par Washington le de la même année[19].

| Rang | Fonction | Titulaire | Parti | Mandat | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | Vice-président | John Adams |  |

Fédéraliste | - (7 ans, 10 mois et 11 jours) | |

| 2 | Secrétaire d'État | John Jay | .jpg.webp) |

Fédéraliste | - (7 mois et 23 jours) | |

| Thomas Jefferson | .jpg.webp) |

Républicain-démocrate | - (3 ans, 9 mois et 9 jours) | |||

| Edmund Randolph |  |

Fédéraliste | - (1 an, 7 mois et 18 jours) | |||

| Timothy Pickering |  |

Fédéraliste | - (1 an, 2 mois et 22 jours) | |||

| 3 | Secrétaire du Trésor | Alexander Hamilton |  |

Fédéraliste | - (5 ans, 4 mois et 20 jours) | |

| Oliver Wolcott, Jr. |  |

Fédéraliste | - (2 ans, 1 mois et 1 jour) | |||

| 4 | Secrétaire à la Guerre | Henry Knox |  |

Fédéraliste | - (5 ans, 3 mois et 19 jours) | |

| Timothy Pickering |  |

Fédéraliste | - (11 mois et 8 jours) | |||

| James McHenry |  |

Fédéraliste | - (1 an, 1 mois et 22 jours) | |||

| 5 | Procureur général | Edmund Randolph |  |

Fédéraliste | - (4 ans et 4 mois) | |

| William Bradford |  |

Fédéraliste | - (1 an, 6 mois et 27 jours) | |||

| Charles Lee |  |

Fédéraliste | - (1 an, 2 mois et 22 jours) | |||

Vice-présidence

Durant ses huit années en tant que vice-président, Adams s'abstint la plupart du temps de participer aux réunions du cabinet et Washington ne le sollicita que rarement pour ses conseils. Toutefois, selon le biographe d'Adams John E. Ferling, les deux hommes « ont assuré conjointement beaucoup plus d'activités en lien avec la branche exécutive que ne le feraient un président et un vice-président de nos jours ». Au Sénat, Adams joua un rôle assez actif, particulièrement lors de son premier mandat. Il participa à de nombreux débats, convainquit à au moins une occasion les sénateurs de voter contre une loi à laquelle il était opposé et s'exprima fréquemment sur les questions de procédure et de politique générale. Il soutint enfin la politique de l'administration Washington en arbitrant 29 votes à partage de voix égal[20] - [21].

Sa première incursion dans le domaine législatif se déroula peu de temps après son investiture, au cours des discussions qui agitaient le Sénat sur les titres à donner au président et aux fonctionnaires du nouveau gouvernement. Alors qu'une majorité se forma rapidement à la Chambre des représentants pour la titulature « George Washington, président des États-Unis », les débats furent plus longs au Sénat[22]. Adams était favorable à ce que le titre d'« Altesse » — et son complément « Protecteur de leurs libertés [aux États-Unis] » — soient utilisés pour désigner le président[23]. D'autres variantes circulaient comme « Son Altesse électorale » ou, dans un registre plus modéré, « Son Excellence »[24]. Les anti-fédéralistes dénoncèrent cependant la consonance monarchique de ces formulations. Tous les sénateurs sauf trois s'accordèrent finalement sur le titre de « Son Excellence le président des États-Unis et protecteurs des droits des mêmes »[25], mais en définitive, Washington céda aux diverses objections et la Chambre des représentants entérina le simple qualificatif de « Monsieur le Président »[26].

Si Adams fut un président du Sénat énergique et dévoué à sa tâche, il trouvait que sa fonction n'était « pas vraiment adaptée à mon caractère »[20] - [27]. Veillant toujours à ne pas outrepasser les limites de son rôle et à ne pas empiéter sur les prérogatives du président, Adams se plaignit souvent de la « totale insignifiance » de sa situation[28]. Dans une lettre à son épouse Abigail, il écrivit : « mon pays, dans sa grande sagesse, m'a confié la fonction la plus insignifiante qui se puisse imaginer depuis la création de l'homme ; ne pouvant faire ni le bien ni le mal, je dois me laisser emporter par d'autres et me mêler au destin commun[29]. »

Politique intérieure

Programme économique

Après l'adoption du tarif de 1789, diverses solutions pour régler la question de la dette furent étudiées au cours de la première session du Congrès, mais aucune ne fut soutenue par la majorité des représentants. En septembre 1789, alors que rien n'avait encore été décidé et que la session touchait à sa fin, le Congrès ordonna au secrétaire du Trésor Alexander Hamilton d'effectuer un rapport sur le crédit[30]. À l'issue de ce travail, Hamilton évalua la dette combinée des gouvernements fédéral et étatiques à 79 millions de dollars et estima à 2,8 millions de dollars les recettes annuelles du gouvernement fédéral. S'inspirant, entre autres, des idées de Robert Morris, Hamilton proposa de mettre en œuvre un vaste programme économique qui comprenait la prise en charge des dettes étatiques par le gouvernement fédéral et l'émission massive d'obligations gouvernementales[31]. Hamilton considérait que ces mesures rétabliraient l'économie en difficulté et garantiraient des réserves monétaires stables et en quantité suffisante, tout en facilitant la possibilité pour les autorités de recourir à l'emprunt en cas d'urgence, par exemple à l'occasion du déclenchement d'une guerre[32]. Le ministre suggéra également de racheter à leur pleine valeur les billets à ordre émis par le Congrès continental durant la guerre d'indépendance, fixant pour la première fois le principe que le gouvernement se devait de maintenir la valeur de ses titres. Ce dernier projet fut critiqué par Madison, qui n'était pas très enthousiaste à l'idée de récompenser les spéculateurs qui, à l'issue du conflit avec la Grande-Bretagne, avaient acheté de nombreux billets à ordre à un prix très inférieur à leur valeur réelle[33].

Les délégations des États de Virginie, du Maryland et de Géorgie, qui n'avaient pas ou peu de dettes mais dont les citoyens devraient s'acquitter d'une partie de la dette des autres États en cas de rachat de cette dernière par le gouvernement fédéral, étaient également réticentes au plan d'Hamilton. Au Congrès, de nombreuses voix s'élevèrent pour dénoncer son caractère anticonstitutionnel : James Madison, en particulier, s'activait pour empêcher l'adoption des mesures préconisées par le secrétaire du Trésor[34]. D'autres représentants étaient quant à eux partisans de l'annulation pure et simple de la dette[35]. Bien que favorable au plan formulé par Hamilton, le président Washington refusa d'intervenir dans les discussions parlementaires et l'opposition s'exacerba à la Chambre des représentants[36]. Le débat autour du rachat de la dette coïncidant avec celui du choix de la nouvelle capitale fédérale, un compromis fut trouvé en 1790 : le plan d'Hamilton fut voté sous la forme d'une loi de financement (Funding Act of 1790), en échange de quoi les députés sudistes qui avaient apporté leur soutien au texte obtinrent que la capitale fût bâtie sur les rives du fleuve Potomac[37].

Révolte du Whisky

En dépit des nouveaux droits d'importation imposés par le tarif de 1790, le déficit du gouvernement fédéral restait important principalement en raison de la prise en charge par ce dernier, via le Funding Act, des dettes des États liées à la guerre d'indépendance[38]. En décembre 1790, les droits d'importations, qui constituaient la principale source de revenus du gouvernement, étaient si élevés qu'Hamilton ne pensait pas possible de les augmenter davantage[39]. Il décida en conséquence de promouvoir l'instauration d'un droit d'accise sur les spiritueux de fabrication locale. Ce fut la première taxe levée par le gouvernement des États-Unis sur un produit d'origine nationale[40]. Hamilton et Madison pensait qu'un impôt sur les spiritueux serait relativement bien accepté par la population alors qu'un impôt direct aurait risqué de porter préjudice au gouvernement[41]. La taxe était soutenue par des réformateurs sociaux qui espéraient qu'elle ferait diminuer la consommation d'alcool[42]. Le Distilled Spirits Duties Act, communément surnommé le Whiskey Act (« loi sur le whisky »), fut promulgué sous forme de loi le 3 mars 1791 et entra en vigueur le 1er juin[43].

La taxe sur le whisky reçut toutefois un accueil extrêmement défavorable à la frontière. Les fermiers de l'Ouest la considéraient comme injuste et discriminatoire. Le cours inférieur du Mississippi étant fermé à la navigation américaine depuis près d'une décennie, les cultivateurs de Pennsylvanie étaient contraints de transformer leur grain en whisky afin de réduire le volume des récoltes et abaisser leur coût de transport vers la côte Est, où ces dernières étaient vendues[38]. Au milieu de l'année 1794, le gouvernement commença à combattre l'insoumission à la taxe en lançant des poursuites contre des dizaines de distilleries[44].

Les manifestations se transformèrent très vite en une véritable insurrection. Les premiers coups de feu éclatèrent à « Oliver Miller Homestead », dans le canton de South Park en Pennsylvanie, à environ 16 km au sud de Pittsburgh[45]. La nouvelle de la rébellion se répandit le long de la frontière et toute une série de mesures plus ou moins précipitées furent prises afin d'organiser la résistance : interception du courrier, arrêt des poursuites judiciaires et menace d'une attaque contre Pittsburgh[46].

Peu de temps après, un groupe de fauteurs de troubles déguisés en femmes s'en prirent à un percepteur d'impôts qu'ils recouvrirent de goudron et de plumes avant de lui voler son cheval. Le 15 juillet 1794, la maison du collecteur de taxes John Neville (en), un ancien officier de l'armée et ami intime du président, fut entourée par un détachement de miliciens ; Neville et ses esclaves firent feu, tuant l'un des soldats[46] - [47]. Le lendemain, une troupe de miliciens à la recherche de Neville tira sur un attroupement de soldats fédéraux, causant des victimes dans les deux camps. À la suite de cet confrontation, la milice captura un marshal fédéral et continua à se battre contre les forces gouvernementales[48].

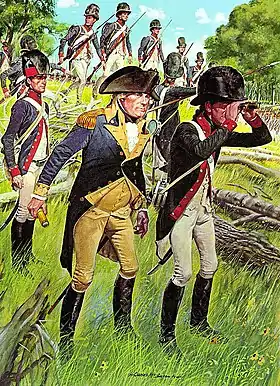

Alarmé par ce début d'insurrection armée dans l'ouest de la Pennsylvanie, Washington demanda à tous les membres de son cabinet de lui adresser par écrit leur opinion sur la manière de gérer la crise. Hamilton, Knox et le procureur général Bradford étaient partisans du recours à la force pour écraser la rébellion tandis que le secrétaire d'État Randolph plaidait pour une solution plus pacifique[49]. Washington prit note des avis contradictoires de son cabinet en dépêchant des émissaires à la rencontre des rebelles tout en se préparant à envoyer des soldats en Pennsylvanie[50]. Le rapport final établi par les commissaires du gouvernement recommanda finalement l'intervention de l'armée pour faire respecter la loi[51]. Le président invoqua alors la loi sur la milice de 1792 ce qui lui permit de convoquer les milices de Pennsylvanie, de Virginie et de plusieurs autres États. Les gouverneurs envoyèrent les contingents demandés et Washington en prit le commandement en sa qualité de commandant en chef[52].

Les forces sous les ordres de Washington se montaient à 12 950 hommes, soit un effectif globalement similaire à celui de l'armée continentale qu'il avait commandé durant la guerre d'indépendance. Sous la direction personnelle de Washington, d'Hamilton et du général Henry Lee, un héros de la guerre d'indépendance, l'armée se rassembla à Harrisburg et se dirigea vers l'ouest de la Pennsylvanie en octobre 1794. L'insurrection s'effondra rapidement et les mouvements de résistance se dispersèrent[46]. Les hommes arrêtés pour tentative de révolte contre le gouvernement fédéral furent emprisonnés : parmi ceux-ci, un mourut en prison et deux autres, jugés coupables de trahison, furent pendus. Les autres individus inculpés furent graciés quelque temps plus tard par Washington[53] - [54].

L'écrasement de la « révolte du Whisky » fut, dans une large mesure, bien accueillie par la population[55]. Confronté pour la première fois à une force contestataire rejetant directement son autorité, le nouveau gouvernement des États-Unis avait répondu, à l'instigation de Washington, par une nette démonstration de force du pouvoir fédéral et établi le principe que la loi fédérale constituait la « loi suprême de la nation »[56]. Il affirma également sa capacité et sa volonté de réprimer les oppositions violentes aux lois nationales. L'attitude ferme du gouvernement à l'égard de la rébellion fut perçue par l'administration Washington comme un succès, un point de vue généralement partagé par les historiens[57].

Émergence des partis politiques

Au départ, Jefferson et Hamilton nouèrent des relations de travail amicales et, sans être proches, ils ne furent que rarement en désaccord durant la première année de la présidence de Washington. Au fil du temps, néanmoins, de profondes différences idéologiques se firent jour et débouchèrent sur une rupture complète entre les deux hommes[14] - [58]. Hamilton pensait qu'un État central fort était essentiel pour la jeune nation américaine encore en construction[59] et estimait qu'« une économie marchande florissante engendrerait des opportunités pour tous, rendant le peuple plus philanthropique, mieux informé et plus entreprenant ». Dans l'esprit de Jefferson, au contraire, un gouvernement centralisé n'était qu'« une simple tyrannie à l'européenne attendant son heure ». Son idéal était celui des paysans-fermiers, « maîtres de leur propre destin », et d'une république « qui, reposant sur le paysan-fermier, entretiendrait ce « feu sacré » de la liberté personnelle et de la vertu »[14]. Ces divergences de point de vue trouvèrent particulièrement à s'exprimer dans le débat autour de la Banque des États-Unis[59].

Alors que les divisions s'accentuaient entre les partisans et les détracteurs des mesures économiques mises en place par Hamilton, Jefferson et Madison s'organisèrent pour contrer l'influence de la Gazette des États-Unis, un journal qui défendait la position du secrétaire du Trésor. Les deux hommes s'associèrent à Philip Freneau pour fonder la Gazette nationale, dont le but n'était pas de présenter les enjeux de politique intérieure comme un débat entre fédéralistes et anti-fédéralistes mais bien plutôt entre aristocrates et républicains. À la fin de l'année 1792, les observateurs de la vie politique commencèrent à détecter l'émergence de deux partis politiques[60]. Hamilton lui-même écrivait au mois de mai : « Monsieur Madison, en coopération avec Monsieur Jefferson, est à la tête d'une faction résolument hostile à ma personne et à mon administration »[61]. Washington souhaitait apaiser les tensions entre ses deux ministres et empêcher le débat politique de se scinder selon des considérations partisanes, mais à partir de 1792 la rupture fut consommée entre les partisans d'Hamilton (les « fédéralistes ») et les soutiens de Jefferson (les « républicains », souvent appelés les « républicains-démocrates » pour éviter la confusion avec le Parti républicain actuel)[62]. Les responsables des deux bords, mais particulièrement les fédéralistes, étaient réticents à présenter leur faction respective comme un parti politique, ce qui ne n'empêcha pas l'émergence au Congrès de groupes parlementaires votant en bloc de façon régulière à partir de 1793[63]. Les républicains-démocrates étaient bien implantés dans le Sud et la plupart des dirigeants du parti étaient de riches propriétaires d'esclaves originaires de cette région. Ils bénéficiaient également d'un large soutien chez les artisans, les fermiers et les petits marchands du Nord désireux de concurrencer le pouvoir des élites locales[64]. De leur côté, les fédéralistes exerçaient une domination incontestée en Nouvelle-Angleterre et pouvaient compter sur l'appui des riches marchands et des propriétaires terriens dans le reste du pays[65].

La politique étrangère s'imposa également comme un facteur de division. La plupart des Américains étaient favorables à la Révolution française avant l'exécution de Louis XVI, mais les partisans d'Hamilton commencèrent à s'interroger sur la tournure radicale des événements et la recrudescence des violences en France. Washington lui-même redoutait une déclaration de guerre de la Grande-Bretagne et ne voulait pas que le sentiment de sympathie à l'égard des Français ne propulsassent les États-Unis dans le conflit aux côtés de la France, au risque d'affecter considérablement l'économie américaine[66]. En 1793, alors que Londres rejoignait la coalition contre la France, des sociétés républicaines-démocrates naquirent dans plusieurs villes de l'Est, surtout parmi les citoyens de la classe moyenne, pour protester contre la politique économique d'Hamilton et défendre la cause des révolutionnaires français. Nombre de conservateurs considéraient ces structures comme populistes et dangereuses pour l'organisation de la société. La même année, les Britanniques lancèrent des attaques sur des navires américains faisant du commerce avec la France, suscitant une vague de sentiment anglophobe au sein de la population. Le président, qui s'efforçait de maintenir des relations pacifiques avec la Grande-Bretagne, ne fut pas épargné par les critiques[67].

Esclavage

En 1790, la Pennsylvania Abolition Society s’est engagée dans une campagne de lobbying sans précédent pour abolir l’esclavage. Leurs efforts se sont heurtés à une opposition intense de la plupart des membres sudistes du Congrès qui ont bloqué toute tentative d’abolir une institution importante pour leur économie de plantation. Après un débat animé, les représentants au Congrès ont mis la question de côté, créant ainsi un précédent dans lequel le législateur évitait généralement de discuter de l’esclavage[68]. Le Congrès a adopté deux lois relatives à l’esclavage sous l’administration de Washington : le Fugitive Slave Act de 1793, qui a érigé en crime fédéral le fait d’aider un esclave en fuite, et a établi le système juridique par lequel les esclaves évadés seraient rendus à leurs maîtres[69] ; et le Slave Trade Act de 1794, qui limitait l’implication des États-Unis dans le transport des esclaves en interdisant l’exportation d’esclaves du pays[70].

Guerre amérindienne du Nord-Ouest

Après l'adoption de l'ordonnance de 1785, les colons américains se firent de plus en plus présents à l'ouest des monts Allegheny et dans le territoire du Nord-Ouest occupé par les Amérindiens. Ces terres avaient été cédées par la Grande-Bretagne aux États-Unis à la fin de la guerre d'indépendance. Les nouveaux venus se heurtèrent à la résistance déterminée de la Confédération de l'Ouest qui rassemblait les nations amérindiennes hostiles à l'arrivée des colons. En 1789, peu avant l'entrée en fonction de George Washington, le traité de Fort Harmar, censé régler les griefs des tribus, fut signé. Cet accord ne fit à peu près rien pour arrêter l'éruption de la violence le long de la frontière entre les colons et les Amérindiens. L'année suivante, Washington envoya l'armée américaine pour faire respecter la souveraineté des États-Unis. Le secrétaire à la Guerre Henry Knox ordonna au brigadier-général Josiah Harmar de mener une offensive de grande ampleur contre les Chaouanons et les Miamis vivant dans la région. En , les troupes américaines fortes de 1 453 hommes se rassemblèrent à proximité de l'actuelle ville de Fort Wayne, dans l'Indiana. Harmar n'ayant engagé qu'une fraction de ses forces — 400 hommes sous le colonel John Hardin (en) — contre 1 100 guerriers amérindiens, ces derniers remportèrent une facile victoire contre Hardin et au moins 129 soldats américains furent tués[71].

Résolu à venger cette défaite, le président chargea le major-général Arthur St. Clair, gouverneur du territoire du Nord-Ouest, de monter une nouvelle expédition pour la fin de l'année 1791. St. Clair éprouva beaucoup de difficultés à rassembler les hommes et l'approvisionnement nécessaires et il ne put se mettre en campagne qu'au mois d'[72]. Le à l'aube, son armée, composée de soldats peu entraînés et d'environ 200 civils, était campée dans l'Ohio, non loin de l'emplacement actuel de Fort Recovery. Un contingent de 2 000 guerriers amérindiens commandé par Michikinikwa, Blue Jacket et Tecumseh attaqua alors par surprise avec un rapport de force écrasant. Pris au dépourvu, les Américains furent encerclés et quasiment anéantis après un combat de trois heures. Le taux de pertes de l'armée de St. Clair fut de 632 tués et 264 blessés sur un effectif total de 920 hommes. Les 200 civils suivant l'armée furent presque tous massacrés[73].

Les dirigeants britanniques du Haut-Canada furent enchantés par la victoire des Amérindiens, qu'ils soutenaient et équipaient militairement depuis des années. En 1792, le lieutenant-gouverneur John Graves Simcoe suggéra que le territoire tout entier, ainsi qu'une partie des États de New York et du Vermont, fussent érigés en État « tampon » amérindien. Le gouvernement britannique rejeta cette proposition mais informa l'administration Washington qu'un abandon des forts du Nord-Ouest n'était pas à l'ordre du jour, même si les États-Unis s'acquittaient de leurs dettes[74] - [75]. Afin de réaffirmer leur présence dans cette zone et encourager la résistance des tribus, les Britanniques construisirent le fort Miami le long de la rivière Maumee au début de l'année 1794[76].

Ulcéré par la défaite de St. Clair, Washington exhorta le Congrès à lever une armée capable de prendre l'offensive contre la confédération amérindienne, ce qui fut fait en . De nouveaux régiments furent créés — comme la Légion des États-Unis —, les soldats étaient enrôlés pour trois ans et la solde fut augmentée[77]. Le mois suivant, la Chambre des représentants lança une enquête sur le désastre de l'armée de St. Clair ; c'était la première fois qu'une enquête parlementaire visant le pouvoir exécutif était lancée aux États-Unis[78]. Peu après, le Congrès vota deux textes de loi baptisés Militia Acts : le premier autorisait le président à convoquer la milice des différents États tandis que le second obligeait les hommes blancs libres âgés d'entre 18 et 45 ans à s'enrôler dans la milice de leur État de résidence[79].

Dans un deuxième temps, Washington nomma le général Anthony Wayne au commandement de la Légion des États-Unis et ordonna à ce dernier de lancer une nouvelle expédition contre la confédération de l'Ouest. Wayne passa plusieurs mois à entraîner ses troupes dans le camp de Legionville, en Pennsylvanie, concentrant ses efforts sur les aptitudes militaires, le combat en forêt et la discipline. Une fois ses soldats sur le pied de guerre, il se mit en marche vers l'ouest et, à la fin de l'année 1793, la Légion commença la construction de Fort Recovery à l'endroit exact où l'armée de St. Clair avait été battue. Du au , les troupes de Wayne défendirent avec succès le fort contre une attaque amérindienne menée par Michikinikwa[80].

Prenant l'offensive, la légion se dirigea au nord à travers les bois et, après avoir atteint la confluence des rivières Auglaize et Maumee, à 70 km au sud-ouest de Fort Miami, bâtit le Fort Defiance, un édifice doté d'une palissade et de casemates. Là, le commandant américain tenta d'ouvrir des négociations de paix mais celles-ci furent rejetées par ses adversaires[74]. L'armée de Wayne s'avança alors contre Fort Miami et se heurta le aux forces de la confédération amérindienne commandées par Blue Jacket à la bataille de Fallen Timbers. Le premier assaut contre la légion de Wayne fut un succès mais les soldats américains se regroupèrent rapidement et effectuèrent une charge à la baïonnette. La cavalerie de Wayne contourna les guerriers de Blue Jacket qui furent mis en déroute. Les Amérindiens s'enfuirent vers le Fort Miami, mais ils trouvèrent les portes fermées à leur encontre, le commandant britannique du fort ayant refusé d'aider ses alliés afin de ne pas déclencher une guerre avec les États-Unis. En conséquence, les forces américaines remportèrent une victoire décisive. L'armée de Wayne passa plusieurs jours à détruire les cultures dans la région et les villages amérindiens, puis se retira[81].

Abandonnée par ses alliés britanniques, la résistance amérindienne s'effondra rapidement[81]. Des délégués issus des différentes tribus de la confédération, 1 130 personnes au total, se réunirent pour une conférence de paix à Fort Greenville en . La conférence dura six semaines et déboucha, le de la même année, sur la signature du traité de Greenville entre la coalition amérindienne et les États-Unis[74]. En vertu des clauses du traité, les Amérindiens cédèrent la majeure partie de l'actuel territoire de l'Ohio aux colons américains, reconnurent les États-Unis comme la puissance dominante de la région au détriment de la Grande-Bretagne et envoyèrent dix chefs au gouvernement américain en guise d'otages jusqu'à ce que tous les prisonniers blancs fussent libérés. Ce traité, conjointement avec le traité de Jay qui se solda par l'évacuation de tous les forts de la région encore occupés par les Britanniques depuis la guerre d'indépendance, consolida la mainmise des États-Unis sur le territoire du Nord-Ouest[82]. Pensant que les Amérindiens étaient menacés d'extinction en raison de la prolifération des colons sur leurs terres, Washington et Knox cherchèrent à les assimiler à la société américaine[83]. Le président prolongea cette politique d'assimilation dans le Sud-Ouest via le traité de New York en 1790 et le traité de Holston en 1791[84].

Politique étrangère

Réactions et débats au sein de la société américaine

La prise de la Bastille, le 14 juillet 1789, marqua le début de la Révolution française. Le peuple américain, se souvenant de l'aide apportée par les Français lors de la guerre d'indépendance, fut enthousiasmé par ces événements et espérait des réformes démocratiques qui permettraient de consolider l'alliance franco-américaine et transformeraient la France en une puissance républicaine alliée face à une Grande-Bretagne régie par un système monarchique et aristocratique[85]. Peu après la chute de la Bastille, la clé principale de la prison fut remise au marquis de La Fayette, un gentilhomme français qui avait servi sous les ordres de Washington pendant la guerre d'indépendance. Optimiste quant aux chances de succès de la Révolution, La Fayette fit remettre la clé à Washington qui l'exposa de façon ostentatoire dans sa résidence gouvernementale[86].

Dans les Caraïbes, la tourmente révolutionnaire déstabilisa la colonie française de Saint-Domingue en divisant les autorités entre factions royaliste et pro-révolutionnaire, tandis que la population réclamait davantage de droits et de libertés. Profitant de cette opportunité, les esclaves du nord de l'île planifièrent une révolte de grande ampleur qui éclata le 22 août 1791. Leur victoire finale déboucha sur l'instauration de la deuxième nation indépendante du continent américain après les États-Unis[87]. Alors que le soulèvement des esclaves n'en était qu'à ses prémices, l'administration Washington, à la demande de la France, accepta d'envoyer de l'argent, des armes et des approvisionnements sur l'île afin d'aider les propriétaires d'esclaves en difficulté[88]. Influencés par des témoignages de Français en fuite affirmant que les esclaves haïtiens tuaient les colons, beaucoup d'habitants du Sud des États-Unis pensaient que le succès de la révolte des esclaves en Haïti entraînerait une guerre de race généralisée dans toute l'Amérique[89]. L'aide fournie par les États-Unis à la colonie de Saint-Domingue, qui s'inscrivait dans le remboursement des frais avancés par la monarchie française pendant la guerre d'indépendance, s'éleva à environ 400 000 dollars et 1 000 armes de guerre[90].

Entre 1790 et 1794, la Révolution française prit cependant un tournant plus radical[85]. En 1792, le gouvernement révolutionnaire déclara la guerre à plusieurs nations européennes, dont la Grande-Bretagne, lesquelles s'unirent contre la France dans le cadre de la Première Coalition. Une vague de massacres s'ensuivit à Paris et dans les autres villes françaises à la fin de l'été, faisant plus d'un millier de morts. Le 21 septembre 1792, la République fut proclamée en France et le roi Louis XVI, après avoir été contraint d'abdiquer, fut guillotiné le 21 janvier 1793. Le pays traversa alors une période qualifiée par les historiens de Terreur, s'étendant de l'été 1793 à la fin du mois de juillet 1794, au cours de laquelle 16 594 condamnations à mort officielles furent prononcées contre des individus accusés d'être des ennemis de la Révolution[91]. Parmi les victimes figuraient des personnalités qui avaient soutenu les insurgents pendant la guerre d'indépendance américaine, à l'exemple de l'amiral Charles Henri d'Estaing[92].

Même si la plupart des Américains soutenaient à l'origine la Révolution, le débat qui agitait les États-Unis sur la nature de ce changement de régime exacerba rapidement les divisions politiques préexistantes et se solda par un alignement des classes dirigeantes sur des lignes pro-françaises ou pro-britanniques. Thomas Jefferson s'affirma comme le chef de file de la faction pro-française, qui célébrait les idéaux républicains de la Révolution. À l'inverse, Alexander Hamilton, bien qu'initialement favorable au mouvement révolutionnaire, se fit le porte-parole de ceux qui observaient la Révolution française avec scepticisme, considérant que « la liberté absolue mènerait à la tyrannie absolue » et qui souhaitaient préserver les relations commerciales avec la Grande-Bretagne[85] - [93]. Lorsque la nouvelle de la déclaration de guerre de la France à la Grande-Bretagne atteignit le continent américain, la population était divisée sur le fait de savoir s'il était opportun pour les États-Unis d'entrer en guerre aux côtés de la France. Jefferson et ses partisans voulaient aider les Français alors qu'Hamilton et ses soutiens plaidaient en faveur de la neutralité. Les jeffersoniens accusèrent alors Hamilton, le vice-président Adams et le président lui-même d'être des « amis de l'Angleterre », des « monarchistes » et des « ennemis des valeurs républicaines chéries par tous les vrais Américains »[94] - [95]. En réaction, les hamiltoniens affirmèrent que leurs adversaires n'avaient pour but que de reproduire les excès de la Révolution française en Amérique, avec un « régime de foule » apparenté à l'anarchie ainsi que la destruction de l'« ordre et de la hiérarchie dans la société et le gouvernement »[96].

Adoption d'une politique de neutralité

Même si le président pensait que les États-Unis n'étaient pas suffisamment forts ni suffisamment stables pour faire la guerre à une puissance européenne, et souhaitait par conséquent éviter une politique étrangère interventionniste[97], une frange importante de la population américaine était disposée à soutenir les Français dans leur combat pour la « liberté, l'égalité et la fraternité ». Dans les jours qui suivirent la seconde investiture de Washington, le gouvernement français envoya en Amérique le diplomate Edmond-Charles Genêt, avec pour mission de mobiliser les individus sympathiques à la cause de la France. À son arrivée, Genêt distribua des lettres de marque aux vaisseaux américains afin de leur permettre de capturer des navires marchands britanniques[98], tout en s'employant à galvaniser les sentiments de la population en faveur de la cause française par la création d'un maillage de sociétés républicaines-démocrates dans les grandes villes.

Washington était profondément agacé par les méthodes de Genêt qu'il percevait comme une ingérence, et lorsque ce dernier autorisa un navire de guerre sous mandat français à quitter le port de Philadelphie en dépit d'un ordre présidentiel contraire, il sollicita le rappel du diplomate à Paris. À cette période, la Révolution avait pris un tournant plus radical et Genêt, craignant pour sa vie, demanda à Washington la permission de demeurer aux États-Unis, ce que celui-ci accepta, faisant de lui le premier réfugié politique à trouver refuge en territoire américain[99]. L'influence de Genêt dans le cadre de ses fonctions diplomatiques reste discutée par les historiens ; Forrest McDonald écrit ainsi que « Genêt était pour ainsi dire obsolète au moment de son arrivée à Charleston le 8 avril 1793 »[100].

Parallèlement à ces événements, le 22 avril 1793, Washington, après consultation de son cabinet, promulgua la proclamation de neutralité stipulant que les États-Unis resteraient en dehors du conflit opposant la France à la Grande-Bretagne. Dans cet esprit, tout Américain acceptant de fournir de l'aide à l'un ou l'autre des belligérants s'exposerait à des poursuites judiciaires du gouvernement fédéral. Washington était en effet parvenu à la conclusion que la question de savoir si les États-Unis devaient soutenir la France ou la Grande-Bretagne était trompeuse et qu'il était au contraire dans l'intérêt du pays de rester à l'écart du conflit, afin de ne pas subir de préjudice inutile[101]. La proclamation fut avalisée sous forme de loi par le Neutrality Act de 1794[102].

Les réactions à la proclamation de neutralité furent mitigées. Les partisans de Jefferson et de Madison, favorables à la Révolution française, furent déçus car ils avaient pensé pouvoir venir en aide à une nation dans sa lutte pour la liberté et contre la tyrannie. Dans le même temps, de nombreux marchands accueillirent avec satisfaction la décision du président, estimant que l'implication du pays dans la guerre aurait gravement affecté les relations commerciales avec la Grande-Bretagne. Cet argument économique explique en grande partie le positionnement d'un certain nombre de fédéralistes hostiles à un accroissement des tensions avec Londres[103]. Hamilton, leur principal représentant, soutint la proclamation de neutralité au sein du cabinet ainsi que dans des articles de journaux publiés sous le pseudonyme de Pacificus[104] - [105].

Pirates barbaresques

Après la fin de la guerre d'indépendance, les navires de la Continental Navy furent vendus aux enchères et leurs équipages dissous. La frégate Alliance, qui avait tiré les derniers coups de canon de la guerre en 1783, demeura également le dernier vaisseau en activité. Un certain nombre de membres du Congrès continental souhaitaient maintenir le navire en service mais le manque de fonds nécessaires aux réparations et à l'entretien, associé au fait que les autorités avaient des priorités bien plus importantes à l'échelle nationale, prévalut sur tout autre considération : l’Alliance fut vendu en août 1785 et la marine américaine cessa officiellement d'exister[106]. À peu près à la même période, les navires marchands américains naviguant en Méditerranée occidentale et au sud-est de l'Atlantique nord rencontraient des problèmes avec les pirates opérant depuis les ports de la côte des Barbaresques, notamment Alger, Tripoli et Tunis. Entre 1784 et 1785, les pirates algériens s'emparèrent de deux bâtiments américains, le Maria et le Dauphin, et rançonnèrent leurs équipages. Thomas Jefferson, alors ministre plénipotentiaire en France, suggéra de créer une force navale afin de protéger le commerce américain en Méditerranée, mais ses recommandations furent initialement accueillies dans l'indifférence de même que celle de John Jay qui proposait de mettre en chantier cinq navires de guerre de 40 canons[107]. À partir de 1786, la marine portugaise parvint à empêcher les bateaux algériens de pénétrer dans l'océan Atlantique à travers le détroit de Gibraltar, ce qui permit aux navires américains de bénéficier d'une protection temporaire[108].

Avant 1776, la piraterie n'avait jamais été une source d'inquiétude pour le commerce américain, puisque les navires des treize colonies étaient protégés par la marine de guerre britanniques et par des traités. Pendant la guerre d'indépendance, ce fut la flotte française qui assura la défense des navires marchands américains en application du traité d'alliance. Cependant, une fois les États-Unis devenus officiellement indépendants en 1783, les pirates barbaresques commencèrent à capturer des bâtiments de commerce et à exiger des rançons ou des tributs[109]. La Révolution française éclata quelques années plus tard et la marine britannique se mit à intercepter des vaisseaux américains suspectés de commercer avec la France, tandis que cette dernière opérait de même avec les navires américains suspectés de commercer avec l'Angleterre. Dépourvu de moyens militaires, le gouvernement américain ne pouvait pas faire grand-chose pour remédier à cette situation[110]. Malgré ces événements, l'opposition à la création d'une force navale était toujours forte au Congrès. Ses membres affirmaient que le paiement d'un tribut aux États barbaresques était plus avantageux que la construction d'une flotte, laquelle entraînerait inévitablement selon eux la création d'un département de la Marine et donc une augmentation du nombre de fonctionnaires ; le budget alloué augmenterait en conséquence jusqu'à devenir totalement incontrôlable[111]. La menace qui pesait sur le commerce américain ne disparut pas pour autant : en 1793, une trêve entre le Portugal et Alger mit fin au blocus portugais du détroit de Gibraltar, permettant aux pirates barbaresques d'écumer à nouveau librement l'Atlantique. En l'espace de quelques mois, onze navires américains et plus d'une centaine de marins furent pris[112].

À la suite de ces événements, Washington demanda au Congrès d'établir une marine de guerre permanente[113]. Après un débat houleux, le Naval Armament Act fut voté le 27 mars 1794, autorisant la construction de six frégates. Ces navires furent les premières unités de l'United States Navy actuelle[114]. Quelque temps plus tard, le Congrès débloqua des fonds pour la négociation d'un traité avec Alger et le paiement des rançons des marins américains en captivité — 199 d'entre eux étant encore en vie à cette époque parmi lesquels une poignée de survivants du Maria et du Dauphin. Validé en septembre 1795, le montant versé pour la libération des prisonniers et le traité de paix avec Alger s'éleva à 642 000 dollars, auxquels s'ajoutait un tribut annuel de 21 000 dollars. Washington n'était pas satisfait de cet accord mais il savait que son pays n'avait pas d'autre choix que d'accepter[115]. Des traités furent également signés avec Tripoli en 1796 et Tunis en 1797, chacun prévoyant le versement d'un tribut annuel par les États-Unis en échange d'une protection contre les attaques de pirates[116]. La nouvelle marine américaine ne fut opérationnelle qu'après la fin du mandat de George Washington, avec le lancement des frégates United States le 10 mai 1797 et USS Constitution le 21 octobre de la même année[117].

Relations avec l'Espagne

Depuis 1763, l'Espagne contrôlait les terres situées à l'ouest du Mississippi, c'est-à-dire la Louisiane espagnole et La Nouvelle-Orléans. La Grande-Bretagne avait pour sa part occupé jusqu'en 1783 les terres à l'est du fleuve — la Floride britannique —, au nord du golfe du Mexique. La monarchie espagnole avait obtenu d'occuper ce territoire jusqu'au sud du 31e parallèle nord mais réclamait désormais la possession de l'espace tout entier, dont les limites étaient fixées au nord du 32e parallèle, à la jonction du Mississippi et de la rivière Yazoo. Par la suite, les Espagnols tentèrent de freiner l'implantation des colons américains dans la région tout en incitant ceux déjà installés sur place à se détourner des États-Unis[118]. Cette politique les conduisit en 1784 à interdire les marchés de la Nouvelle-Orléans aux produits américains acheminés sur le Mississippi, seul débouché viable pour la production d'un grand nombre de colons, et à vendre des armes aux tribus autochtones du Yazoo[119].

Après avoir promulgué sa proclamation de neutralité en 1793, Washington craignait que l'Espagne, qui rejoignit plus tard dans l'année la Grande-Bretagne dans la guerre contre la France, ne s'associe aux Britanniques pour favoriser une insurrection anti-américaine dans le Yazoo[119]. Toutefois, au milieu de l'année 1794, l'Espagne tenta de se défaire de son alliance avec l'Angleterre et de faire la paix avec la France. Alors qu'il œuvrait à ce renversement diplomatique, le secrétaire d'État espagnol Manuel Godoy fut informé de la mission de John Jay à Londres et s'inquiéta d'une possible alliance anglo-américaine ainsi que d'une éventuelle invasion des colonies espagnoles en Amérique du Nord. Convaincu de la nécessité d'un rapprochement, Godoy demanda au gouvernement américain de lui envoyer un représentant chargé de négocier un nouveau traité. Washington répondit favorablement à cette requête en nommant Thomas Pinckney au poste de ministre plénipotentiaire en Espagne en juin 1795[120].

Onze mois après la signature du traité de Jay, les États-Unis et l'Espagne ratifièrent le traité de Madrid, aussi connu sous le nom de « traité de Pinckney ». Signé le 27 octobre 1795, cet accord prévoyait l'établissement de relations pacifiques et amicales entre les deux pays et fixait la frontière sud des États-Unis avec les colonies espagnoles de Floride. De son côté, l'Espagne abandonnait ses revendications sur le territoire de Floride occidentale situé au nord du 31e parallèle. Parmi les clauses du traité figurait aussi la délimitation de la frontière ouest des États-Unis le long du fleuve Mississippi, depuis le nord du pays jusqu'au 31e parallèle[121].

Plus important encore, le traité de Madrid garantissait aux navires des deux puissances signataires un droit de navigation illimité sur le Mississippi et, pour les bâtiments américains, un accès libre au port espagnol de la Nouvelle-Orléans, ouvrant la voie à une implantation coloniale et commerciale dans le bassin de l'Ohio. La production agricole put désormais être écoulée par des bateaux plats qui remontaient le fleuve Ohio et le Mississippi jusqu'à la Nouvelle-Orléans, où les marchandises étaient ensuite exportées dans le monde entier. L'Espagne et les États-Unis s'engageaient par ailleurs à protéger leurs navires respectifs où qu'ils se trouvent sur leur territoire et à ne pas immobiliser ni mettre sous embargo les citoyens ou les navires de l'autre nation[122].

Le traité mit également fin au soutien militaire apporté par l'administration coloniale espagnole aux Amérindiens peuplant les régions convoitées par les États-Unis, affaiblissant considérablement la capacité des tribus à résister à l'empiétement des colons sur leurs terres[120]. La signature du traité représenta un succès diplomatique important pour l'administration Washington et permit d'apaiser la polémique autour du traité de Jay. Les zones frontalières furent rendues plus sûres et plus attractives ce qui accentua la progression des colons vers l'ouest[123]. Les terres sur lesquelles l'Espagne avait renoncé, via le traité, à exercer toute prétention devinrent le territoire du Mississippi sous l'impulsion du Congrès le 7 avril 1798[124].

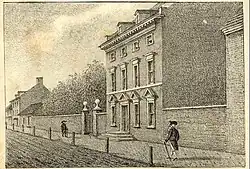

Résidences et voyages présidentiels

Washington et son entourage vécurent dans trois résidences gouvernementales successives sous sa présidence :

| Résidence et emplacement | Time span | Notes | |

|---|---|---|---|

|

Samuel Osgood House 3 Cherry Street New York |

23 avril 1789 – 23 février 1790[125] |

Le Congrès loua la maison à Samuel Osgood pour la somme de 845 dollars par an[126] - [127]. |

|

Alexander Macomb House 39–41 Broadway New York |

23 février 1790 – 30 août 1790[125] |

La « Première famille » déménagea dans cette maison plus grande et mieux située lorsque le comte Éléonor François Élie de Moustier, ambassadeur de France, rentra dans son pays natal[127]. |

|

President's House 524–30 Market Street Philadelphie, Pennsylvanie |

27 novembre 1790 – 10 mars 1797[128] - [129] |

Propriétaire de neuf esclaves, Washington contourna la loi d'abolition progressive en vigueur dans l'État de Pennsylvanie en leur faisant effectuer une rotation entre Philadelphie et Mount Vernon[130]. |

Échéances électorales

Élection présidentielle de 1796

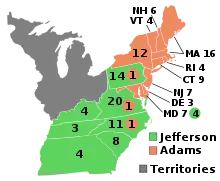

La décision de Washington, le 19 septembre 1796, de ne pas se présenter pour un troisième mandat fut, selon les mots du représentant Fisher Ames, « un signal, comme un lancer de chapeau, pour la course à la présidence ». Dans les dix semaines qui suivirent, les partisans des deux factions se livrèrent une bataille acharnée pour tenter d'influencer le vote du collège électoral. Comme pour les deux élections précédentes, les électeurs étaient sélectionnés et devaient ensuite élire le président[131]. Le principal favori chez les républicains-démocrates était Thomas Jefferson même si celui-ci était très réticent à se présenter[132], alors que la candidature de John Adams était plébiscitée par une large majorité des fédéralistes[131].

Au Congrès, les républicains-démocrates organisèrent un caucus nominatif et désignèrent Jefferson et Aaron Burr comme candidats du parti à l'élection présidentielle. Jefferson déclina dans un premier temps la nomination mais accepta finalement de concourir quelques semaines plus tard. Les parlementaires fédéralistes tinrent un rassemblement similaire et choisirent Adams et Thomas Pinckney comme candidats[132] - [133]. La campagne se déroula dans l'ensemble de façon décousue et sporadique et se borna à des attaques par journaux interposés, des pamphlets et divers ralliements de personnalités[131] ; des quatre prétendants, Burr fut le seul à faire activement campagne[134].

Au début du mois de novembre, l'ambassadeur de France aux États-Unis Pierre Auguste Adet afficha publiquement son soutien à Jefferson. Il fit plusieurs déclarations à caractère anti-britannique et suggérant qu'une victoire de Jefferson permettrait d'améliorer les relations avec la France[135]. Plus tard dans la campagne, Alexander Hamilton, souhaitant « un président plus souple qu'Adams », tenta de faire basculer l'élection en faveur de Pinckney. Il contraignit ainsi les électeurs fédéralistes de Caroline du Sud à voter pour Pinckney et fit en sorte que leur deuxième voix aille à des candidats autres qu'Adams. Plusieurs électeurs de la législature de Nouvelle-Angleterre eurent néanmoins vent de ce projet et décidèrent après s'être concertés de ne pas voter pour Pinckney, faisant échouer la manœuvre d'Hamilton[136].

Les votes du collège électoral furent comptés durant une session conjointe du Congrès le 8 février 1797. Adams fut élu de justesse avec 71 votes contre 68 pour Jefferson, qui devint ainsi le vice-président[137]. Venaient ensuite Thomas Pinckney (59 votes), Aaron Burr (30 votes), Samuel Adams (15 votes), Oliver Ellsworth (11 votes), George Clinton (7 votes), John Jay (5 votes), James Iredell (3 votes), John Henry (2 votes), Samuel Johnston (2 votes), George Washington (2 votes) et Charles Cotesworth Pinckney (1 vote)[138].

Héritage

.jpg.webp)

La présidence de George Washington est généralement tenue en haute estime par les historiens et Washington lui-même est souvent considéré comme l'un des trois plus grands présidents américains de tous les temps[139] - [140]. Lorsqu'Arthur Meier Schlesinger Jr. établit un premier classement des présidents en 1948, Washington figurait en deuxième position[141]. Il termina ensuite à la 3e place du classement Ridings-McIver de 1996[142] et 2e dans le sondage C-SPAN de 2017[143].

Washington a fait couler beaucoup d'encre et plus de 900 livres lui ont été consacrés[144]. Forrest McDonald conclut que « George Washington était indispensable, mais seulement pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il faisait. Il fut le symbole de la présidence [mais] Washington n'a réalisé que peu de choses par lui-même, s'est souvent opposé aux meilleures mesures proposées par ses subordonnés et s'est attribué le mérite de réalisations qu'il n'a pas contribué à faire éclore »[145]. À l'inverse, Stephen Knott écrit : « véritable « père de la nation », Washington créa presque à lui seul un nouveau gouvernement, façonnant ses institutions, ses charges ministérielles et son fonctionnement politique. Les réalisations en profondeur de Washington jetèrent les bases d'un gouvernement national puissant qui a survécu pendant plus de deux siècles »[146]. Selon Knott, le principal échec de Washington aux yeux des historiens fut de n'avoir pas su empêcher la montée en puissance des divergences partisanes à l'échelle du pays[147]. Pour Ron Chernow, la présidence de Washington est « tout simplement époustouflante »[148] :

« Il a restauré le crédit américain et pris en charge la dette des États ; créé une banque, une monnaie, une garde côtière, un service de douanes et un corps diplomatique ; introduit les premières procédures comptables, fiscales et budgétaires ; maintenu la paix à l'intérieur comme à l'extérieur ; mis sur pied une marine, renforcé l'armée ainsi que les défenses et les infrastructures côtières ; prouvé que le pays avait la capacité de réglementer le commerce et de négocier des traités contraignants ; protégé les colons frontaliers, réprimé les insurrections indiennes, instauré la loi et l'ordre dans le cadre d'une révolte, tout en adhérant scrupuleusement à la Constitution… Surtout, il a montré à un monde incrédule qu'un gouvernement républicain pouvait prospérer sans être faible, désordonné ou basculer dans l'autoritarisme. »

Notes et références

- McDonald 1974, p. 36 et 37.

- Bordewich 2016, p. 63 et 64.

- McDonald 1974, p. 36 à 42 ; 125.

- Ellis 2016, p. 27.

- Bordewich 2016, p. 159 et 160.

- Chernow 2004, p. 286.

- Ferling 2009, p. 282 à 284.

- McDonald 1974, p. 41.

- (en) « Biographies of the Secretaries of State: Thomas Jefferson (1743–1826) », sur history.state.gov, Office of the Historian, Bureau des Affaires publiques, Département d'État des États-Unis (consulté le ).

- McDonald 1974, p. 139, 164 et 165.

- McDonald 1974, p. 139.

- McDonald 1974, p. 161, 164 et 165.

- Ferling 2003, p. 406 et 407.

- (en) John Ferling, « How the Rivalry Between Thomas Jefferson and Alexander Hamilton Changed History », sur time.com, (consulté le ).

- McDonald 1974, p. 139 et 140.

- McDonald 1974, p. 161.

- Ellis 2016, p. 20 et 21.

- (en) Mariah Dunsing, « The First Presidential Veto », sur teachingamericanhistory.org, (consulté le ).

- (en) Edmund J. James, « The First Apportionment of Federal Representatives in the United States », The Annals of the American Academy of Political and Social Science, vol. 9, no 1, , p. 1 à 41 (DOI 10.1177/000271629700900101, JSTOR 1009513).

- (en) « Vice President of the United States (President of the Senate) », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- (en) « John Adams, 1st Vice President (1789–1797) », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- Bartoloni-Tuazon 2014, p. 12.

- (en) James H. Hutson, « John Adams' Title Campaign », The New England Quarterly, vol. 41, no 1, , p. 30 à 39 (DOI 10.2307/363331, JSTOR 363331).

- Bartoloni-Tuazon 2014, p. 86.

- McDonald 1974, p. 29 à 31.

- Wood 2006, p. 54.

- Smith 1962, p. 769.

- Smith 1962, p. 864.

- Smith 1962, p. 844.

- Miller 1960, p. 39.

- Bordewich 2016, p. 183-187.

- Ferling 2009, p. 289-291.

- Chernow 2010, p. 620-622.

- Ellis 2000, p. 48-52.

- McDonald 1974, p. 54.

- Bordewich 2016, p. 209-212.

- Bordewich 2016, p. 244-252.

- (en) Cynthia L. Krom et Stephanie Krom, « Whiskey tax of 1791 and the consequent insurrection: "A Wicked and happy tumult"" », Accounting Historians Journal, vol. 40, no 2, , p. 91 à 114 (DOI 10.2308/0148-4184.40.2.91, lire en ligne).

- Chernow 2004, p. 341.

- Hogeland 2006, p. 27.

- Chernow 2004, p. 342 et 343.

- Slaughter 1986, p. 100.

- Slaughter 1986, p. 105 ; Hogeland 2006, p. 64.

- Slaughter 1986, p. 176 et 177.

- Hogeland 2006, p. 146.

- (en) Wythe Holt, « The Whiskey Rebellion of 1794: A Democratic Working-Class Insurrection », sur uga.edu, The Georgia Workshop in Early American History and Culture (consulté le ).

- Slaughter 1986, p. 177 à 179.

- Slaughter 1986, p. 179 à 182.

- Elkins et McKitrick 1995, p. 479.

- Slaughter 1986, p. 197 à 199.

- Hogeland 2006, p. 205 et 206.

- (en) Richard H. Kohn, « The Washington Administration's Decision to Crush the Whiskey Rebellion », Journal of American History, vol. 59, no 3, , p. 567 à 584 (DOI 10.2307/1900658, JSTOR 1900658).

- (en) Thomas J. Craughwell et M. William Phelps, Failures of the Presidents : From the Whiskey Rebellion and War of 1812 to the Bay of Pigs and War in Iraq, Beverly, Fair Winds Press, , 320 p. (ISBN 978-0-7858-3054-2), p. 22.

- (en) Richard A. Ifft, « Treason in the Early Republic: The Federal Courts, Popular Protest, and Federalism During the Whiskey Insurrection », dans Steven R. Boyd, The Whiskey Rebellion: Past and Present Perspectives, Westport, Greenwood Press, (ISBN 0-313-24534-7, OCLC 11291120), p. 165 à 182.

- Elkins et McKitrick 1995, p. 481 à 484.

- (en) Stephen Knott, « George Washington: Impact and Legacy », sur millercenter.org, Université de Virginie, (consulté le ).

- (en) Steven R. Boyd, « The Whiskey Rebellion, Popular Rights, and the Meaning of the First Amendment », dans W. Thomas Mainwaring, The Whiskey Rebellion and the Trans-Appalachian Frontier, Washington, Pennsylvanie, Washington and Jefferson College, (OCLC 32005769), p. 73 à 84.

- (en) Alan Taylor, « Our Feuding Founding Fathers », sur nytimes.com, The New York Times, (consulté le ).

- Beer 1987, p. 111.

- Wood 2009, p. 150 et 151.

- Wood 2009, p. 153.

- Wood 2009, p. 154 à 161.

- Wood 2009, p. 161 et 162.

- Wood 2009, p. 166 à 168.

- Wood 2009, p. 168 à 171.

- Ferling 2009, p. 299 à 302 ; 309 à 311.

- Ferling 2009, p. 323 à 328 ; 338 à 344.

- Fergus M. Bordewich, . The First Congress, 2016 New York, Simon & Schuster

- Congress enacts first fugitive slave law — Feb 12, 1793. History. Archived from the original on February 25, 2017

- A Century of Lawmaking for a New Nation: U.S. Congressional Documents and Debates, 1774–1875. La Bibliothèque du Congrès. Archivé à partir de l’original le 25 février 2017. (consulté le 24 février 2017)

- (en) Wiley Sword, President Washington's Indian War : The Struggle for the Old Northwest, 1790–1795, University of Oklahoma Press, .

- (en) John F. Winkler (ill. Peter Dennis), Wabash 1791 : St Clair’s defeat, Osprey Publishing, coll. « Osprey / Campaign » (no 240) (lire en ligne), p. 9 à 17.

- (en) Leroy V. Eid, « American Indian military leadership: St. Clair's 1791 defeat », Journal of Military History, vol. 57, no 1, , p. 71 à 88 (DOI 10.2307/2944223, JSTOR 2944223, lire en ligne [PDF]).

- Morison 1965, p. 342 et 343.

- Bellfy 2011, p. 53 à 55.

- (en) « Fort Miamis – Fallen Timbers Battlefield and Fort Miamis National Historic Site », sur nps.gov, National Park Service (consulté le ).

- (en) Barnet Schecter, George Washington's America. A Biography Through His Maps, New York, Walker & Company, , 303 p. (ISBN 978-0-8027-1748-1), p. 238.

- (en) Thomas E. Buffenbarger, « St. Clair's Campaign of 1791: A Defeat in the Wilderness That Helped Forge Today's U.S. Army », sur army.mil, United States Army, (consulté le ).

- (en) « May 08, 1792: Militia Act establishes conscription under federal law », sur history.com, A&E Television Networks, (consulté le ).

- (en) Reginald Horsman, « American Indian Policy in the Old Northwest, 1783–1812 », William and Mary Quarterly, vol. 18, no 1, , p. 35 à 53 (DOI 10.2307/1922806, JSTOR 1922806).

- (en) Celia Barnes, Native American Power in the United States, 1783–1795, Teaneck, Madison, New Jersey, Fairleigh Dickinson University Press, , 250 p. (ISBN 0-8386-3958-5, lire en ligne), p. 203 à 205.

- (en) Charles A. Kent, The Treaty of Greenville August 3, 1795, Springfield, Schnepp and Barnes, (LCCN 19013726, lire en ligne).

- (en) « Native American Policy », sur mountvernon.org (consulté le ).

- (en) Spencer C. Tucker (dir.), The Encyclopedia of the Wars of the Early American Republic, 1783–1812 : A Political, Social, and Military History, Santa Barbara, ABC-CLIO, , 1067 p. (ISBN 978-1-59884-157-2, lire en ligne), p. 305 et 306 ; 477 à 479.

- (en) « The United States and the French Revolution, 1789–1799 », sur history.state.gov, Département d'État des États-Unis (consulté le ).

- (en) « Bastille Key », sur mountvernon.org, Mount Vernon, Mount Vernon Ladies' Association / George Washington's Mount Vernon (consulté le ).

- Hunt 1988, p. 16 à 20.

- Hunt 1988, p. 31 et 32.

- Hunt 1988, p. 2.

- Hunt 1988, p. 30 et 31.

- (en) Marisa Linton, « Robespierre and the Terror », History Today, Londres, vol. 56, no 8, (lire en ligne).

- (en) « To George Washington from d'Estaing, 8 January 1784 », sur founders.archives.gov, National Archives and Records Administration (consulté le ).

- McDonald 1974, p. 116.

- (en) Marshall Smelser, « The Federalist Period as an Age of Passion », American Quarterly, vol. 10, no 4, , p. 391 à 459 (DOI 10.2307/2710583, JSTOR 2710583).

- (en) Marshall Smelser, « The Jacobin Phrenzy: Federalism and the Menace of Liberty, Equality and Fraternity », Review of Politics, vol. 13, no 4, , p. 457 à 482 (DOI 10.1017/s0034670500048464).

- (en) Simon Neuman, Simon, « The World Turned Upside Down: Revolutionary Politics, Fries' and Gabriel's Rebellions, and the Fears of the Federalists », Pennsylvania History: A Journal of Mid-Atlantic Studies, Pennsylvania State University Press, vol. 67, no 1, , p. 5 à 20 (lire en ligne).

- (en) Albert H. Bowman, « Jefferson, Hamilton and American Foreign Policy », Political Science Quarterly, vol. 71, no 1, , p. 18 à 41 (DOI 10.2307/2144997, JSTOR 2144997).

- (en) Greg H. Williams, The French Assault on American Shipping, 1793–1813 : A History and Comprehensive Record of Merchant Marine Losses, McFarland, , 558 p. (ISBN 978-0-7864-5407-5, lire en ligne), p. 14.

- (en) Eugene R. Sheridan, « The Recall of Edmond Charles Genet: A Study in Transatlantic Politics and Diplomacy », Diplomatic History, vol. 18, no 4, , p. 463 à 488 (DOI 10.1111/j.1467-7709.1994.tb00560.x).

- McDonald 1974, p. 119.

- (en) Gary J. Schmitt, « Washington's Proclamation of Neutrality: Executive Energy and the Paradox of Executive Power », Political Science Reviewer, no 29, , p. 121.

- (en) Theodore B. Olsen, « Application of the Neutrality Act to Official Government Activities » [PDF], sur justice.gov, Département de la Justice des États-Unis (consulté le ).

- Elkins et McKitrick 1995, p. 356 et 360.

- McDonald 1974, p. 126 et 127.

- (en) Christopher J. Young, « Connecting the President and the People: Washington's Neutrality, Genet's Challenge, and Hamilton's Fight for Public Support », Journal of the Early Republic, vol. 31, no 3, , p. 435 à 466 (DOI 10.1353/jer.2011.0040, JSTOR 41261631).

- Miller 1997, p. 33 à 36.

- Fowler 1984, p. 6 à 9 ; Daughan 2008, p. 242.

- Fowler 1984, p. 6 à 9 ; Allen 2010, p. 13 à 15.

- Allen 2010, p. 13 à 15.

- Daughan 2008, p. 276 et 277.

- Allen 1909, p. 42 ; Howarth 1999, p. 49 et 50.

- Miller 1997, p. 33 à 36 ; Allen 2010, p. 13 à 15.

- Daughan 2008, p. 278 et 279 ; Fowler 1984, p. 16 et 17.

- Miller 1997, p. 33 à 36 ; Allen 1909, p. 42.

- (en) Tom Eisinger, « Pirates: An Early Test for the New Country », sur prologue.blogs.archives.gov, Washington, D.C., National Archives and Records Administration, (consulté le ).

- (en) Priscilla Roberts et Richard Roberts, « The First Barbary War », Thomas Jefferson Encyclopedia, Charlottesville, Thomas Jefferson Foundation, (lire en ligne).

- Allen 1909, p. 48.

- Herring 2008, p. 46 et 47.

- Ferling 2009, p. 315 à 317.

- (en) « Treaty of San Lorenzo / Pinckney's Treaty, 1795 », sur history.state.gov, Département d'État des États-Unis (consulté le ).

- (en) « Pinckney's Treaty », sur mountvernon.org, Mount Vernon, Mount Vernon Ladies' Association / George Washington's Mount Vernon (consulté le ).

- (en) Raymond A. Young, « Pinckney's Treaty: A New Perspective », Hispanic American Historical Review, vol. 43, no 4, , p. 526 à 553 (DOI 10.2307/2509900, JSTOR 2509900).

- Herring 2008, p. 81.

- (en) J. Michael Bunn et Clay Williams, « Mississippi’s Territorial Years: A Momentous and Contentious Affair (1798-1817) », sur mshistorynow.mdah.ms.gov, Missouri Historical Society (consulté le ).

- (en) William Spohn Baker, Washington After the Revolution : 1784–1799, Philadelphie, (OCLC 34797089, lire en ligne), p. 117, 118 et 178.

- (en) Elizabeth Solomont, « A Piece of History Stands Hidden on Brooklyn Bridge », sur nysun.com, The New York Sun, (consulté le )

- (en) « Presidential Residency in New York », sur mountvernon.org, Mount Vernon, Mount Vernon Ladies' Association / George Washington's Mount Vernon (consulté le ).

- (en) « The Presidents House: Freedom and Slavery in the Making of a New Nation », sur phila.gov, Ville de Philadelphie (consulté le ).

- (en) « History of the President's House Site », sur www.nps.gov, Parc national historique de l'indépendance (consulté le ).

- (en) Erica Armstrong Dunbar, « George Washington, Slave Catcher », sur nytimes.com, The New York Times, (ISSN 0362-4331, consulté le ).

- Smith 1962, p. 898 et 899.

- McDonald 1974, p. 178 à 181.

- (en) John F. Hoadley, Origins of American Political Parties : 1789-1803, Lexington, University Press of Kentucky, , 272 p. (ISBN 978-0-8131-5320-9), p. 54.

- (en) C. James Taylor, « John Adams: Campaigns and Elections », sur millercenter.org, Université de Virginie, (consulté le ).

- Smith 1962, p. 898 et 899 ; McDonald 1974, p. 183.

- Smith 1962, p. 902.

- McDonald 1974, p. 178 à 181 ; Smith 1962, p. 914.

- (en) « Electoral College Box Scores 1789–1996 », sur archives.gov, College Park, Maryland, Office of the Federal Register / National Archives and Records Administration (consulté le ).

- (en) James Lindgren, Steven G. Calabresi, Leonard A. Leo et C. David Smith, « Rating the Presidents of the United States, 1789-2000: A Survey of Scholars in History, Political Science, and Law », sur fed-soc.org, The Federalist Society for Law and Public Policy Studies, (consulté le ).

- (en) Arthur Meier Schlesinger Jr., « Rating the Presidents: Washington to Clinton », Political Science Quarterly, The Academy of Political Science, vol. 112, no 2, , p. 179-190 (DOI 10.2307/2657937, JSTOR 2657937, lire en ligne [PDF]).

- (en) Gary M. Maranell, « The Evaluation of Presidents: An Extension of the Schlesinger Polls », The Journal of American History, vol. 57, no 1, , p. 104–113 (JSTOR 1900552).

- (en) William J. Ridings et Stuard B. McIver, Rating the Presidents: A Ranking of U.S. Leaders, From the Great and Honorable to the Dishonest and Incompetent, Citadel Press/Kensington Publishing Corporation, (lire en ligne), p. 5.

- (en) « Presidential Historians Survey 2017 », sur c-span.org, C-SPAN (consulté le ).

- (en) Mark Edward Lender, « Revolutionary: George Washington at War" », The Virginia Magazine of History and Biography, vol. 127, no 3, , p. 240-242 (lire en ligne).

- McDonald 1974, p. 186.

- (en) Stephen Knott, « George Washington: Life in Brief », sur millercenter.org, Miller Center of Public Affairs / Université de Virginie (consulté le ).

- (en) Stephen Knott, « George Washington: Impact and Legacy », sur millercenter.org, Miller Center of Public Affairs / Université de Virginie (consulté le ).

- Chernow 2010, p. 770-771.

Bibliographie

- (en) Gardner Weld Allen, Our Naval War With France, Boston, Houghton, Mifflin and Company, (OCLC 1202325).

- (en) Gardner Weld Allen, Our Navy and the Barbary Corsairs, Boston, Houghton, Mifflin and Company, (1re éd. 1905) (ISBN 978-1-371-98028-3, OCLC 911176707).

- (en) Kathleen Bartoloni-Tuazon, For Fear of an Elective King : George Washington and the Presidential Title Controversy of 1789, Ithaca, Cornell University Press, , 252 p. (ISBN 978-0-8014-5298-7).

- (en) Samuel H. Beer, « The Idea of the Nation », dans Robert A. Goldwin et William A. Schambra, How Federal is the Constitution?, Washington, D.C., American Enterprise Institute for Public Policy Research, coll. « A Decade of Study of the Constitution » (no 5) (ISBN 0-8447-3619-8), p. 109 à 121.

- (en) Philip C. Bellfy, Three fires unity : the Anishnaabeg of the Lake Huron borderlands, Lincoln, Nebraska, University of Nebraska Press, , 203 p. (ISBN 978-0-8032-1348-7, lire en ligne).

- (en) George C. Daughan, If By Sea : The Forging of the American Navy – From the American Revolution to the War of 1812, New York, Basic Books, , 536 p. (ISBN 978-0-465-01607-5, OCLC 190876973).

- (en) Fergus Bordewich, The First Congress : how James Madison, George Washington, and a group of extraordinary men invented the government, , 416 p. (ISBN 978-1-4516-9193-1, 1451691939 et 9781451692112, OCLC 910566523, lire en ligne).

- (en) Ron Chernow, Alexander Hamilton, New York, Penguin Press, , 818 p. (ISBN 1-59420-009-2, 9781594200090 et 0143034758, OCLC 53083988).

- (en) Ron Chernow, Washington : A Life, Londres, Penguin Press, (ISBN 978-1-59420-266-7).

- (en) Stanley Elkins et Eric McKitrick, The Age of Federalism : The Early American Republic, 1788–1800, New York City, Oxford University Press, , 944 p. (ISBN 978-0-19-509381-0, lire en ligne).

- (en) Joseph Ellis, « George Washington », dans Ken Gormley, The Presidents and the Constitution : a living history, (ISBN 9781479835416 et 1479835412, OCLC 945698276).

- (en) John E. Ferling, A leap in the dark : the struggle to create the American republic, Oxford, Oxford University Press, , 558 p. (ISBN 0-19-515924-1, 9780195159240 et 0195176006, OCLC 51511252).

- (en) John E. Ferling, The ascent of George Washington : the hidden political genius of an American icon, New York (N.Y.), Bloomsbury Press, , 438 p. (ISBN 978-1-59691-465-0, 1596914653 et 9781608190959, OCLC 259266770).

- (en) William M. Fowler, Jack Tars and Commodores : The American Navy, 1783-1815, Boston, Houghton Mifflin, (ISBN 0-395-35314-9, OCLC 10277756).

- (en) George C. Herring, From Colony to Superpower : U.S. Foreign Relations Since 1776, New York (N. Y.), Oxford University Press, , 1035 p. (ISBN 978-0-19-507822-0).

- (en) William Hogeland, The Whiskey Rebellion : George Washington, Alexander Hamilton, and the Frontier Rebels Who Challenged America's Newfound Sovereignty, New York, Simon & Schuster, , 302 p. (ISBN 0-7432-5490-2, lire en ligne).

- (en) Steven Howarth, To Shining Sea : A History of the United States Navy, 1775-1998, Norman, Oklahoma, University of Oklahoma Press, , 630 p. (ISBN 0-8061-3026-1, lire en ligne).

- (en) Alfred N. Hunt, Haiti's Influence on Antebellum America : Slumbering Volcano in the Caribbean, Baton Rouge, Louisiana State University Press, , 196 p. (ISBN 0-8071-1370-0).

- (en) Forrest McDonald, The Presidency of George Washington, Lawrence Kan., University Press of Kansas, , 210 p. (ISBN 0-7006-0110-4, 9780700601103 et 070060359X, OCLC 672397).

- (en) Nathan Miller, The U.S. Navy : A History, Annapolis, Naval Institute Press, , 324 p. (ISBN 1-55750-595-0, OCLC 37211290).

- (en) Samuel Eliot Morison, The Oxford History of the American People, New York, Oxford University Press, (LCCN 65-12468).

- (en) Thomas P. Slaughter, The Whiskey Rebellion : Frontier Epilogue to the American Revolution, New York, Oxford University Press, , 291 p. (ISBN 0-19-505191-2, lire en ligne).

- (en) Page Smith, John Adams : 1784-1826, vol. 2, New York, Doubleday, (OCLC 36883390, LCCN 63-7188).

- (en) Gordon S. Wood, Revolutionary Characters : what made the founders different, Londres, Penguin Press, , 321 p. (ISBN 978-1-59420-093-9).

- (en) Gordon S. Wood, Empire of Liberty : A History of the Early Republic, Oxford University Press, (ISBN 978-0-199-83246-0).