Présidence de John Adams

La présidence de John Adams débuta le , date de l'investiture de John Adams en tant que 2e président des États-Unis, et prit fin le . Adams, qui avait servi au poste de vice-président sous le mandat de George Washington, entra en fonction après avoir remporté l'élection présidentielle de 1796, faisant de lui le seul membre du Parti fédéraliste à avoir accédé à la fonction suprême. Sa présidence ne dura que quatre ans car il fut battu à l'élection présidentielle de 1800 par le républicain-démocrate Thomas Jefferson, qui lui succéda à la Maison-Blanche.

2e président des États-Unis

.jpg.webp)

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection | 1796 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 4 ans |

| Nom | John Adams |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti fédéraliste |

Lorsque Adams arriva au pouvoir, la guerre qui se déroulait entre la France et la Grande-Bretagne causait des difficultés importantes aux marchands américains en haute mer et divisait profondément les factions politiques du pays. Les tentatives de négociations avec les Français aboutirent à l'affaire XYZ dans laquelle plusieurs responsables français exigèrent le versement de pots-de-vin avant de consentir à l'ouverture des négociations. À la suite de cette affaire qui scandalisa l'opinion publique américaine, un conflit naval non déclaré, connu sous le nom de « quasi-guerre », éclata entre la France et les États-Unis et domina le reste de la présidence d'Adams. Sous son mandat, l'armée de terre et la marine furent renforcées et cette dernière obtint plusieurs succès lors de la quasi-guerre.

La hausse des dépenses consécutive à ces événements rendit nécessaire une augmentation des recettes fédérales et le Congrès vota la Direct Tax de 1798. La guerre et le poids des impôts furent à l'origine de troubles internes illustrés par la rébellion de Fries en 1799. En réponse à cette agitation, tant sur le plan intérieur qu'à l'échelle internationale, le 5e Congrès adopta une série de textes connus sous le nom de « lois sur les étrangers et la sédition » qui rendaient plus difficile l'obtention de la nationalité américaine pour les immigrants, permettaient au président d'emprisonner ou d'expulser des non-citoyens considérés comme dangereux ou originaires d'une nation hostile aux États-Unis et condamnaient l'usage de fausses déclarations visant à critiquer l'action du gouvernement fédéral. Alors que la majorité fédéraliste soutenait que cette législation permettrait de renforcer la sécurité nationale dans une période de conflit, les démocrates-républicains s'opposèrent vivement à cette mesure.

L'opposition à la quasi-guerre et aux lois sur les étrangers et la sédition, ainsi que la rivalité entre Adams et Alexander Hamilton au sein-même du Parti fédéraliste, contribuèrent à la défaite d'Adams contre Jefferson lors de l'élection présidentielle de 1800. Les historiens ont des difficultés à évaluer la présidence d'Adams. Samuel Eliot Morison écrivit qu'« il était par tempérament inadapté à la présidence. Il en savait plus que n'importe quel Américain en matière de science politique, y compris James Madison, mais il était mal à l'aise en tant qu'administrateur ». Adams sut néanmoins éviter la guerre avec la France, estimant qu'un conflit armé ne devait être que l'ultime recours de l'action diplomatique, un positionnement qui lui valut d'être respecté y compris parmi ses adversaires politiques. Bien qu'abondamment critiqué pour la ratification des lois sur les étrangers et la sédition, il n'encouragea ni leur adoption ni leur mise en œuvre et il accorda sa grâce aux instigateurs de la rébellion de Fries. Pour l'historien C. James Taylor, « vu sous cet angle, l'héritage d'Adams est un héritage de raison, de gouvernance morale, de primauté du droit, de compassion et d'une politique étrangère prudente mais active visant à garantir l'intérêt de la nation et une paix honorable ».

Élection présidentielle de 1796

Le , le président George Washington déclara officiellement qu'il n'était pas candidat à un troisième mandat. Presque aussitôt, les partisans des deux grandes factions du pays, le Parti fédéraliste et le Parti républicain-démocrate, se lancèrent dans une bataille acharnée pour tenter d'influencer le vote du collège électoral. Comme pour les deux élections précédentes, les États choisirent leurs grands électeurs respectifs et ces derniers devaient ensuite élire le président[1]. Le principal favori chez les républicains-démocrates était Thomas Jefferson même si celui-ci était très réticent à se présenter[2]. Chez les fédéralistes, la candidature du vice-président John Adams fut largement plébiscitée[1].

Au Congrès, les républicains-démocrates organisèrent un caucus nominatif et désignèrent Jefferson et Aaron Burr comme candidats du parti à l'élection présidentielle. Jefferson déclina dans un premier temps la nomination mais accepta finalement de concourir quelques semaines plus tard. Les parlementaires fédéralistes tinrent un rassemblement similaire et choisirent Adams et Thomas Pinckney comme candidats[2] - [3]. La campagne se déroula dans l'ensemble de façon décousue et sporadique et se borna à des attaques par journaux interposés, des pamphlets et divers ralliements de personnalités[1] ; des quatre prétendants, Burr fut le seul à faire activement campagne[4].

Au début du mois de novembre, l'ambassadeur de France aux États-Unis Pierre Auguste Adet afficha publiquement son soutien à Jefferson. Il fit plusieurs déclarations à caractère anglophobe tout en suggérant qu'une victoire de Jefferson permettrait d'améliorer les relations avec la France[5]. Plus tard dans la campagne, le fédéraliste Alexander Hamilton, souhaitant « un président plus souple qu'Adams », tenta de faire basculer l'élection en faveur de Pinckney. Il contraignit ainsi les électeurs fédéralistes de Caroline du Sud à voter pour Pinckney et fit en sorte que leur deuxième voix aille à des candidats autres qu'Adams. Plusieurs électeurs de la législature de Nouvelle-Angleterre eurent néanmoins vent de ce projet et décidèrent après s'être concertés de ne pas voter pour Pinckney, faisant échouer la manœuvre d'Hamilton[6].

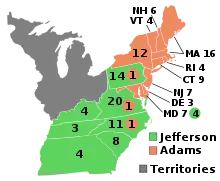

Les votes du collège électoral furent comptés durant une session conjointe du Congrès le . Adams fut élu de justesse avec 71 votes contre 69 pour Jefferson, qui devint ainsi le vice-président[7]. Venaient ensuite Thomas Pinckney (59 votes), Aaron Burr (30 votes), Samuel Adams (15 votes), Oliver Ellsworth (11 votes), George Clinton (7 votes), John Jay (5 votes), James Iredell (3 votes), John Henry (2 votes), Samuel Johnston (2 votes), George Washington (2 votes) et Charles Cotesworth Pinckney (1 vote)[8].

Cérémonie d'investiture

Adams fut investi le devant les représentants réunis au Congress Hall de Philadelphie. Le juge en chef Oliver Ellsworth administra le serment présidentiel, faisant d'Adams le premier président à prêter serment sous l'autorité du juge en chef de la Cour suprême[9]. Le nouveau chef d'État commença son discours inaugural par un passage en revue du combat pour l'indépendance de la nation :

« Quand a été perçu pour la première fois, dans les temps anciens, ce sentiment qu'aucune voie médiane ne s'offrait à l'Amérique entre la soumission illimitée à une législature étrangère et l'indépendance totale de ses revendications, les hommes de réflexion étaient moins craintifs du danger constitué par la formidable puissance des flottes et des armées auxquelles ils devaient faire face que de ces contestations et dissensions qui surgiraient certainement à propos des formes de gouvernement à instituer sur l'ensemble et sur les parties de ce vaste pays. S'appuyant, cependant, sur la pureté de leurs intentions, la justesse de leur cause et l'intégrité et l'intelligence du peuple, ainsi que sur la bénédiction supérieure de la Providence qui avait si clairement protégée ce pays des premières, les représentants de cette nation, alors peuplée d'un peu plus de la moitié de son effectif actuel, ont non seulement brisé les chaînes qui les enserraient et la barre de fer qui les menaçaient, mais ont rompu franchement les liens qui les retenaient, pour se jeter dans un océan d'incertitude. »

Le discours, long de 2 308 mots[10], contenait aussi un vibrant hommage à George Washington, un appel à l'unité politique et une promesse de soutien au développement des institutions du savoir. Adams affirma également son intention d'éviter la guerre à tout prix et, à la déception de certains de ses alliés fédéralistes, fit l'éloge de la France[11].

Au moment de son entrée en fonction, la population des États-Unis s'élevait à environ 5 millions d'individus, dont les deux tiers vivaient à moins de 160 km de la côte Est[12]. Les régions situées à l'ouest des Appalaches connaissaient toutefois un taux d'accroissement de la population supérieur au reste du pays, et à la fin de la présidence d'Adams, 500 000 personnes originaires principalement de Nouvelle-Angleterre, de Virginie et du Maryland s'étaient installées dans le Kentucky, le Tennessee et le territoire du Nord-Ouest[13].

Composition du gouvernement

Cabinet

En dehors du processus de nomination, la Constitution n'évoquait que brièvement le fonctionnement des départements fédéraux. Le terme de « cabinet » commença à être utilisé pour désigner les responsables des différents départements à la fin du premier mandat de George Washington, lequel n'avait accordé à ceux-ci qu'un rôle consultatif[14]. La Constitution disposait que les individus nommés à la tête des départements étaient responsables devant le président mais aucune précision n'était fournie quant à la durée du service au sein du cabinet[15]. Lorsque Adams accéda à la présidence, rien ne permettait en l'occurrence de savoir si les ministres du précédent gouvernement devaient ou non rester en poste. Plutôt que d'avoir recours au patronage pour se doter d'un groupe de conseillers loyaux, Adams fit le choix de conserver le cabinet de Washington même s'il ne comptait en son sein aucun ami proche[16].

Parmi les ministres maintenus en fonction, Timothy Pickering, James McHenry et Oliver Wolcott, Jr. étaient dévoués à l'ancien secrétaire au Trésor Alexander Hamilton, qu'ils tenaient informés de toutes les questions politiques importantes dans son fief de New York. En retour, ils transmettaient à Adams les recommandations d'Hamilton et s'efforçaient de contrecarrer l'action du président[17] - [18]. Dans une lettre rédigée en , Jefferson écrivit que « les hamiltoniens dont il [Adams] est entouré lui sont à peine moins hostiles qu'envers moi »[19]. Une autre figure importante de l'administration Washington, le procureur général Charles Lee, travailla en étroite collaboration avec Adams et demeura au sein du cabinet pendant toute la durée du mandat présidentiel[20]. En 1798, Benjamin Stoddert du Maryland devint le premier secrétaire à la Marine des États-Unis et fut l'un des conseillers les plus écoutés du président[21].

Dans la seconde partie de son mandat, Adams se brouilla avec la branche hamiltonienne du Parti fédéraliste et Pickering, McHenry et Wolcott se retrouvèrent de fait marginalisés[22]. Le président mit peu après au jour le double jeu de ces derniers avec Hamilton et congédia Pickering et McHenry au cours de l'année 1800 ; ils furent remplacés respectivement par John Marshall et Samuel Dexter[23].

| Cabinet Adams | ||

| Fonction | Nom | Dates |

| Président | John Adams | 1797-1801 |

| Vice-président | Thomas Jefferson | 1797-1801 |

| Secrétaire d'État | Timothy Pickering | 1797-1800 |

| Charles Lee | 1800 | |

| John Marshall | 1800-1801 | |

| Secrétaire au Trésor | Oliver Wolcott, Jr. | 1797-1801 |

| Samuel Dexter | 1801 | |

| Secrétaire à la Guerre | James McHenry | 1796-1800 |

| Samuel Dexter | 1800-1801 | |

| Procureur général | Charles Lee | 1797-1801 |

| Secrétaire à la Marine | Benjamin Stoddert | 1798-1801 |

Vice-présidence

Adams entretenait des relations cordiales avec Jefferson depuis qu'ils avaient siégé ensemble au second Congrès continental. Le jour précédant leur investiture, les deux hommes se rencontrèrent brièvement pour discuter de la possibilité d'envoyer Jefferson en France afin d'apaiser les tensions entre les deux pays. Ils en arrivèrent toutefois à la conclusion que ce rôle était inapproprié pour le vice-président et ils décidèrent de confier cette mission à James Madison, allié de Jefferson sur le plan politique. Peu après la cérémonie d'investiture, Jefferson informa Adams que Madison n'était pas intéressé par l'offre. Le nouveau président répondit qu'il n'aurait de toute façon pas pu nommer Madison en raison des pressions exercées par son cabinet pour que fût désigné un fédéraliste. Ce fut la dernière fois qu'Adams consulta Jefferson sur une question politique d'importance nationale. De son côté, le vice-président se consacra exclusivement à ses responsabilités politiques en tant que chef des républicains-démocrates et à ses fonctions de président du Sénat[24].

Nominations judiciaires

Adams nomma trois juges à la Cour suprême des États-Unis. En , le Sénat confirma la nomination de Bushrod Washington, neveu de l'ancien président, pour succéder au juge associé James Wilson. Une deuxième vacance se produisit un an plus tard avec la mort du juge James Iredell et le président choisit Alfred Moore pour le remplacer. Enfin, en , Adams désigna John Marshall au poste de juge en chef des États-Unis en remplacement d'Oliver Ellsworth, démissionnaire pour raisons de santé. Adams avait dans un premier jeté son dévolu sur John Jay, 1er juge en chef de la Cour de 1789 à 1795, mais ce dernier avait décliné l'offre[25]. Marshall, qui servait à l'époque comme secrétaire d'État, fut facilement confirmé par le Sénat et prit ses fonctions le , tout en continuant de diriger le département d'État jusqu'à la fin de la présidence d'Adams le [26].

Politique étrangère

Affaire XYZ

La présidence d'Adams fut marquée par la reprise de la guerre en Europe, notamment entre la France et l'Angleterre, et le fait de savoir si les États-Unis devaient s'impliquer ou non dans ce conflit. Hamilton et les fédéralistes soutenaient la Grande-Bretagne tandis que Jefferson et les républicains-démocrates étaient partisans de la France[27]. La difficile ratification du traité de Jay en 1795, en plus d'avoir attisé les clivages politiques à l'échelle du pays, avait fortement déplu aux Françaischap. 17_28-0">[28]. Si le traité en question n'avait certes pas mis fin à l'enrôlement forcé de marins américains par les Britanniques, entre autres doléances restées lettre morte, le président Washington estimait l'accord préférable à une guerre contre Londres[29]. Tout à leur indignation cependant, les Français commencèrent à s'emparer des navires marchands américains qui commerçaient avec les Britanniques. Au cours de l'élection présidentielle de 1796, Paris soutint la candidature de Jefferson dont la défaite engendra une nouvelle escalade des tensions[30]. Néanmoins, le souvenir de l'aide apportée par la France durant la guerre d'indépendance faisait qu'un puissant courant francophile était toujours présent lorsque Adams entra en fonctionchap. 13_31-0">[31] - [32].

Soucieux de maintenir des relations amicales avec la France, Adams envoya à Paris une délégation, composée de John Marshall, Charles Cotesworth Pinckney et Elbridge Gerry, pour réclamer une compensation aux attaques françaises sur les navires américains. À leur arrivée en France en , les plénipotentiaires durent patienter plusieurs jours avant d'obtenir un entretien de quinze minutes seulement avec le ministre français des Relations extérieures, Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord. Peu après cette entrevue, la délégation américaine fut approchée par trois émissaires de Talleyrand qui exigèrent, avant toute discussion préalable, le versement par les États-Unis de gigantesques pots-de-vin, l'un pour le compte personnel de Talleyrand et l'autre à destination de la République française[33]. Les Américains, outrés par le procédé, refusèrent de négocier dans ces conditions[34]. Marshall et Pinckney regagnèrent leur pays dans la foulée, seul Gerry demeurant sur place[35].

Dans un discours prononcé en devant le Congrès, Adams révéla publiquement les machinations de Talleyrand, ce qui suscita une vague d'indignation à l'égard des Français[36]. Les républicains-démocrates émirent néanmoins des doutes sur la version des faits présentée par le gouvernement au sujet de l'« affaire XYZ », ainsi que fut baptisé cet épisode chaotique des relations franco-américaines ; par la suite, nombreux furent les partisans de Jefferson à ferrailler contre les mesures prises par Adams pour se prémunir d'une éventuelle agression française[37]. De leur point de vue, une guerre avec la France risquait de favoriser une alliance avec l'Angleterre, laquelle ne manquerait de faciliter l'application du programme de politique intérieure d'un président volontiers taxé de monarchiste par les jeffersoniens. Pour leur part, une bonne partie des fédéralistes, et en particulier les « ultra-fédéralistes » conservateurs, redoutaient l'influence des bouleversements sociaux engendrés par la Révolution française. L'économie était également un motif de discorde entre les fédéralistes et les républicains-démocrates, les premiers souhaitant consolider les relations financières avec l'Angleterre tandis que les seconds se méfiaient de la trop grande dépendance du pays envers les créanciers britanniques[38].

« Quasi-guerre »

Ne voyant aucun avantage à rejoindre l'alliance menée par les Britanniques contre la France, Adams décida à la place d'utiliser la marine américaine pour harceler les navires français et enrayer les préjudices infligés par ces derniers aux intérêts américains. Cette initiative marqua le début d'une guerre navale non déclarée connue sous le nom de « quasi-guerre »chap. 17_28-1">[28]. Soucieux d'améliorer la défense du pays en cas d'invasion des troupes françaises, le président demanda au Congrès d'autoriser un renforcement significatif de la marine ainsi que la mise sur pied d'une armée de 25 000 hommes. Les parlementaires ne consentirent toutefois qu'à porter les effectifs de l'armée à 10 000 soldats tandis que la taille de la flotte, qui ne comptait à cette date qu'un seul navire douanier désarmé, fut augmentée quoique dans une proportion inférieure aux attentes de la présidence[39] - [12]. Le commandement suprême de l'armée fut confié à l'ancien président George Washington qui obtint, en dépit des réticences d'Adams, d'être secondé par Hamilton dans cette tâche[40]. Il devint toutefois rapidement clair que, compte tenu de l'âge avancé de Washington, la direction effective de l'armée était entre les mains d'Hamilton, ce qui déplut fortement à Adamschap. 17_28-2">[28].

La marine des États-Unis remporta plusieurs victoires pendant la quasi-guerre parmi lesquelles la capture de l'Insurgente, un puissant navire de guerre français. Les vaisseaux de la flotte américaine ouvrirent également des relations commerciales avec Saint-Domingue (actuelle Haïti), une colonie française de la mer des Caraïbes alors en proie à la rébellion[41]. Contre l'avis d'un grand nombre de fédéralistes, Adams refusa cependant toute escalade du conflit et soutint les efforts d'Elbridge Gerry, un plénipotentiaire républicain-démocrate que le président avait envoyé en France au début de son mandat, pour négocier la cessation des hostilités avec la France[42]. L'influence toujours prégnante d'Hamilton au sein du département de la Guerre contribua à accroître la scission entre les partisans fédéralistes du président et ceux de l'ancien secrétaire au Trésor, alors même que les inquiétudes soulevées par la création d'une vaste armée permanente ne pouvaient que bénéficier aux républicains-démocrates[43].

En , Adams créa la surprise en annonçant l'envoi en France du diplomate William Vans Murray pour mettre un terme au conflit. Le départ de la délégation fut cependant retardé de quelques mois afin de permettre l'entrée en service, dans l'intervalle, de plusieurs navires de guerre américains susceptibles de renforcer la position stratégique des États-Unis dans les Caraïbes. Finalement, en novembre de la même année, Murray et les autres membres de la délégation s'embarquèrent pour la France, au grand dam d'Hamilton et des fédéralistes radicaux[44]. Cette initiative diplomatique accentua les dissensions au sein du Parti fédéraliste dont plusieurs chefs de file songèrent désormais à remplacer Adams par un autre candidat en vue de l'élection présidentielle de 1800[45]. Simultanément, les perspectives d'une paix entre la France et les États-Unis s'améliorèrent avec l'arrivée au pouvoir de Napoléon Bonaparte en . Ce dernier, aux prises avec les puissances européennes liguées contre la France dans le cadre de la Deuxième Coalition, était en effet pressé de mettre fin à la quasi-guerre et il chargea son frère Joseph Bonaparte d'entamer des pourparlers avec la délégation américaine. Les discussions entre les deux parties s'ouvrirent au printemps 1800[46].

Les affrontements cessèrent au mois de septembre avec la signature du traité de Mortefontaine même si les Français refusèrent de reconnaître l'annulation du Traité d'alliance de 1778 qui avait scellé l'entente franco-américaine[47]. Les concessions obtenues par les États-Unis furent quant à elles loin d'être substantielles ; pourtant, le traité se révéla en définitive être une aubaine pour la jeune nation américaine dans la mesure où la France devait, quelque temps plus tard, bénéficier elle-même d'un répit dans sa lutte contre l'Angleterre grâce au traité d'Amiens de 1802[48]. La nouvelle de la signature du traité de Mortefontaine ne parvint aux États-Unis qu'après l'élection de 1800 mais Adams, surmontant l'opposition d'un certain nombre de fédéralistes, parvint à faire ratifier le traité par le Sénat en [49]. La guerre étant finie, l'une des dernières tâches du président sortant fut de procéder à la démobilisation de l'arméechap. 18_50-0">[50].

Relations avec l'Espagne

En 1795, les États-Unis et l'Espagne avaient signé le traité de San Lorenzo qui délimitait la frontière avec la Louisiane, alors sous contrôle espagnol. Cependant, alors que la perspective d'un conflit armé entre la France et les États-Unis se profilait à l'horizon, les autorités de Madrid ne se pressèrent pas de faire appliquer les dispositions du traité, qui comprenait la cession par l'Espagne des terres de Yazoo et le désarmement des forts espagnols le long du fleuve Mississippi. Peu après l'investiture d'Adams, les projets élaborés par le sénateur William Blount pour chasser les Espagnols de la Louisiane et de la Floride furent rendus publics, ce qui eut pour effet de détériorer les relations avec l'Espagne. Un patriote vénézuélien, le général Francisco de Miranda, s'efforçait dans le même temps de galvaniser l'opinion en faveur d'une intervention américaine contre l'Espagne, avec le possible concours des Britanniques. Ce plan, quoique soutenu par Hamilton, fut rejeté par Adams qui refusa de s'entretenir avec Miranda. Ayant de la sorte évité la guerre avec la France et l'Espagne, l'administration Adams se contenta de superviser la mise en œuvre du traité de San Lorenzo[51].

Politique intérieure

Déménagement de la capitale fédérale à Washington, D.C.

En 1790, le Congrès avait voté le Residence Act qui prévoyait la fondation d'une capitale nationale permanente le long du fleuve Potomac ; l'échéance pour l'achèvement des bâtiments gouvernementaux était fixée à . La nouvelle ville fut baptisée en l'honneur du président Washington tandis que le district fédéral dont elle faisait partie reçut le nom de Columbia, qui était une allégorie poétique très en vogue à l'époque pour qualifier les États-Unis. En vertu de cette même loi, la capitale provisoire, initialement implantée à New York, fut transférée à Philadelphie à partir de 1791[52].

Le Congrès ajourna sa dernière session à Philadelphie le et la ville cessa d'être le siège officiel du gouvernement de la nation à compter du [53]. Au cours de ce mois, Adams visita pour la première fois Washington et trouva que les bâtiments publics, sis au milieu d'un paysage urbain « brut et inachevé », étaient « dans un état d'achèvement beaucoup plus avancé que prévu » ; l'aile nord du Capitole — qui abriterait plus tard le Sénat — était presque achevée, tout comme la résidence présidentielle, la future Maison-Blanche[54]. Le président emménagea dans cette dernière demeure le et fut rejoint quelques semaines plus tard par son épouse Abigail Adams. À son arrivée, Adams écrivit à sa femme : « je prie le Ciel d'accorder sa meilleure bénédiction à cette maison et à tous ceux qui l'habiteront dans l'avenir. Puisse-t-il faire que seuls des hommes honnêtes et sages règnent sous ce toit »[55].

Le Sénat du 6e Congrès se réunit pour la première fois dans le bâtiment du Capitole le . Le 22 de ce mois, Adams prononça son quatrième discours sur l'état de l'Union devant une session conjointe du Congrès, dans la salle du Sénat[56]. Il commença son allocution en félicitant les parlementaires pour leurs nouveaux locaux et « pour la perspective d'une résidence qui ne sera pas changée ». Il ajouta que, « bien qu'il y ait quelque raison de craindre que les aménagements ne soient pas, dès à présent, aussi complets qu'on pourrait le souhaiter, il y a cependant de grandes raisons de croire que cet inconvénient cessera avec la présente session ». Ce fut la dernière fois qu'un président discourut en personne devant le Congrès jusqu'en 1913[57]. En fut adoptée une loi qui organisait officiellement le district de Columbia, dont l'administration, conformément à la Constitution, relevait directement de la compétence du Congrès[52].

Lois sur les étrangers et la sédition

La quasi-guerre intensifia les querelles partisanes et le président faisait l'objet de nombreuses attaques dans la presse. Bon nombre d'immigrés de fraîche date, et en particulier les Irlandais, ne cachaient pas leurs sympathies pour la France révolutionnaire et l'un de leurs représentants au Congrès, le député irlando-américain Matthew Lyon, en vint même aux mains avec un parlementaire fédéraliste. Afin de réprimer toute velléité subversive parmi les immigrés hostiles à la politique gouvernementale, les fédéralistes votèrent en 1798 les lois sur les étrangers et la sédition (en anglais Alien and Sedition Acts)chap. 17_28-3">[28]. La question de savoir si Adams était favorable ou non à cette législation ― qu'il consentit à promulguer ― continue de faire débat chez les historiens. Dans ses mémoires, l'ancien président nia que ce fût le cas mais son agacement répété face aux critiques « diffamatoires » portées à l'encontre de son administration ne fut peut-être pas, en la circonstance, étranger à l'adoption de ces lois[58].

Politique fiscale et rébellion de Fries

Pour financer les dépenses militaires engendrées par la quasi-guerre, Adams et ses alliés fédéralistes promulguèrent l'impôt direct de 1798. D'une manière générale, les taxes prélevées par le gouvernement fédéral n'étaient pas très populaires aux États-Unis ; sous la présidence de Washington, les revenus du gouvernement provenaient ainsi principalement des taxes d'accise et des droits de douane. Si Washington était parvenu à maintenir le budget en équilibre grâce à la forte croissance de l'économie, la hausse des dépenses militaires menaçait de creuser le déficit. Adams, Hamilton et le secrétaire au Trésor Wolcott élaborèrent en conséquence un plan d'imposition destiné à accroître les recettes fédérales. La nouvelle taxation votée en 1798 instituait un impôt progressif sur la valeur des terres qui pouvait atteindre 1 % de la valeur d'une propriété. Les contribuables de l'est de la Pennsylvanie, hostiles à ce prélèvement supplémentaire, réservèrent cependant un très mauvais accueil aux collecteurs d'impôts fédéraux : en éclata la rébellion de Fries — du nom de son meneur John Fries, un vétéran de la guerre d'indépendance. À l'instigation de ce dernier, les fermiers ruraux germanophones se révoltèrent contre ce qu'ils estimaient être une atteinte à leurs droits civiques et à leurs églises[59]. Par crainte d'assister à une résurgence de la lutte des classes, le gouvernement dépêcha sur place une armée commandée par Hamilton afin de mater la rébellion. Fries fut traduit en justice à l'occasion d'un procès qui suscita l'engouement de la nation tout entière, accusé de trahison et condamné, avec deux autres individus, à la peine capitale. Celle-ci ne fut en définitive pas appliquée car Adams décida d'accorder sa grâce aux trois hommes. Le trouble suscité par cet épisode, le recours par le gouvernement à la force armée et les suites juridiques de l'affaire coûtèrent toutefois au président de nombreuses voix en Pennsylvanie ainsi que dans d'autres États traditionnellement acquis au Parti fédéraliste, compromettant de fait ses chances de réélection[60].

Nomination des « juges de minuit »

Au début de sa présidence, Adams avait plaidé en faveur de la création de nouveaux postes de juges fédéraux mais ses suggestions avaient été rejetées par le Congrès. Après la perte de contrôle de la présidence et du Congrès par les fédéralistes lors de l'élection de 1800, bon nombre de membres du parti vaincu se rallièrent cependant aux propositions d'Adams dans l'espoir que ces nouveaux postes — dont les titulaires étaient nommés à vie ― fussent attribués à des fédéralistes. Dans la période qui sépara l'élection de Jefferson de son investiture, le 6e Congrès approuva le Judiciary Act of 1801 qui instaurait un échelon judiciaire intermédiaire entre les cours de district et la Cour suprême. La taille de cette dernière fut également réduite de six à cinq sièges à compter de la prochaine vacance. Cela signifiait que Jefferson devrait attendre non pas une mais deux vacances avant de pouvoir nommer un juge au sein de la Cour. Adams consacra les derniers jours de son administration à combler les nouveaux emplois de juges prévus par la loi ; les responsables politiques et les journaux de l'opposition ne tardèrent pas à dénoncer la nomination de ces « juges de minuit ». La plupart de ces magistrats furent démis de leur fonction à la suite du vote par le 7e Congrès (dominé par les républicains-démocrates) du Judiciary Act of 1802 qui abolissait les cours intermédiaires nouvellement créées et rétablissait le système judiciaire fédéral dans sa structure antérieurechap. 17_28-4">[28] - [61].

Bibliographie

- (en) Ralph A. Brown, The Presidency of John Adams, Lawrence (Kansas), University Press of Kansas, coll. « American Presidency Series », , 248 p. (ISBN 0-7006-0134-1).

- (en) John P. Diggins, John Adams, New York (N. Y.), Time Books, coll. « The American Presidents », (ISBN 0-8050-6937-2).

- (en) Stanley M. Elkins et Eric McKitrick, The Age of Federalism, Oxford University Press, (ISBN 0195068904).

- (en) John Ferling, John Adams: A Life, Knoxville (Tennessee), University of Tennessee Press, (ISBN 0-87049-730-8).

- (en) George C. Herring, From Colony to Superpower : U.S. Foreign Relations Since 1776, New York (N. Y.), Oxford University Press, , 1035 p. (ISBN 978-0-19-507822-0).

- (en) Stephen G. Kurtz, The Presidency of John Adams : The Collapse of Federalism, 1795–1800, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, , 448 p..

- (en) David McCullough, John Adams, Simon & Schuster, , 751 p. (ISBN 978-1-4165-7588-7).

- (en) Forrest McDonald, The Presidency of George Washington, Lawrence Kan., University Press of Kansas, , 210 p. (ISBN 0-7006-0110-4, 9780700601103 et 070060359X, OCLC 672397).

- (en) Samuel Eliot Morison, The Oxford History of the American People, New York (N. Y.), Oxford University Press, (LCCN 65-12468).

- (en) Page Smith, John Adams : 1784-1826, vol. 2, New York (N. Y.), Doubleday, (OCLC 36883390, LCCN 63-7188).

Notes et références

- Smith 1962, p. 898 et 899.

- McDonald 1974, p. 178 à 181.

- (en) John F. Hoadley, Origins of American Political Parties : 1789-1803, Lexington, University Press of Kentucky, , 272 p. (ISBN 978-0-8131-5320-9), p. 54.

- (en) C. James Taylor, « John Adams: Campaigns and Elections », sur millercenter.org, Université de Virginie, (consulté le ).

- Smith 1962, p. 898 et 899 ; McDonald 1974, p. 183.

- Smith 1962, p. 902.

- McDonald 1974, p. 178 à 181 ; Smith 1962, p. 914.

- (en) « Electoral College Box Scores 1789–1996 », sur archives.gov, College Park, Maryland, Office of the Federal Register / National Archives and Records Administration (consulté le ).

- (en) « The 3rd Presidential Inauguration: John Adams, March 04, 1797 », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- (en) « Inaugural Address », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- Morison 1965, p. 918-920.

- Brown 1975, p. 22-23.

- (en) C. James Taylor, « John Adams: The American Franchise », sur millercenter.org, Miller Center of Public Affairs (consulté le ).

- Brown 1975, p. 26.

- (en) « Ten Facts About Washington’s Presidency », sur mountvernon.org, Mount Vernon Ladies' Association (consulté le ).

- (en) John Ferling, Adams vs. Jefferson : The Tumultuous Election of 1800, New York, Oxford University Press, , 260 p. (ISBN 0-19-516771-6), p. 96 et 97.

- Morison 1965, p. 347.

- Diggins 2003, p. 392.

- (en) « From Thomas Jefferson to Elbridge Gerry, 13 May 1797 », sur founders.archives.gov, National Archives and Records Administration (consulté le ).

- Brown 1975, p. 29.

- Brown 1975, p. 55.

- Brown 1975, p. 168.

- Brown 1975, p. 170 à 172.

- (en) « Thomas Jefferson, 2nd Vice President (1797-1801) », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- (en) « Supreme Court Nominations (1789-Present) », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- (en) Harold H. Burton, « The Cornerstone of Constitutional Law: The Extraordinary Case of Marbury v. Madison », ABA Journal, Chicago (Illinois), American Bar Association, vol. 36, no 10, , p. 805–808 ; 881–883 (ISSN 0747-0088, lire en ligne).

- (en) Gordon S. Wood, Empire of Liberty: A History of the Early Republic, 1789-1815, New York, Oxford University Press, (ISBN 978-0199741090), chap. 5 (« The French Revolution in America »).

- chap. 17-28" class="mw-reference-text">Ferling 1992, chap. 17.

- Brown 1975, p. 36-37.

- Herring 2008, p. 82.

- chap. 13-31" class="mw-reference-text">Kurtz 1957, chap. 13.

- (en) John C. Miller, The Federalist Era: 1789–1801, New York, Harper, (lire en ligne), chap. 12.

- McCullough 2001, p. 495.

- McCullough 2001, p. 495-496.

- McCullough 2001, p. 502.

- Diggins 2003, p. 96-99.

- Diggins 2003, p. 104-105.

- Diggins 2003, p. 106-107.

- Diggins 2003, p. 105-106.

- Elkins et McKitrick 1993, p. 714-719.

- Diggins 2003, p. 141-143.

- Diggins 2003, p. 118-119.

- Kurtz 1957, p. 331.

- Brown 1975, p. 112-113 ; 162.

- Brown 1975, p. 175.

- Brown 1975, p. 162-164.

- Brown 1975, p. 165-166.

- Diggins 2003, p. 145-146.

- Brown 1975, p. 173-174.

- chap. 18-50" class="mw-reference-text">Ferling 1992, chap. 18.

- Brown 1975, p. 138-148.

- (en) Harvey W. Crew, William B. Webb et John Wooldridge (dir.), Centennial History of the City of Washington, D. C.: With Full Outline of the Natural Advantages, Accounts of the Indian Tribes, Selection of the Site, Founding of the City… to the Present Time, Dayton (Ohio), United Brethern Publishing House, (lire en ligne), p. 87-104.

- (en) « May 15, 1800: President John Adams orders federal government to Washington, D.C. », sur history.com, New York, A&E Networks, (consulté le ).

- Smith 1962, p. 1036.

- Smith 1962, p. 1049.

- Smith 1962, p. 1050.

- (en) « The Senate moves to Washington », sur senate.gov, Sénat des États-Unis (consulté le ).

- Diggins 2003, p. 110-113.

- Elkins et McKitrick 1993, p. 696-700.

- Diggins 2003, p. 129-137.

- Brown 1975, p. 198-200.