Pontpierre (Moselle)

Pontpierre est une commune française située dans le département de la Moselle et le bassin de vie de la Moselle-Est, en région Grand Est.

| Pontpierre | |

Église Saint-Calixte de Pontpierre. | |

Héraldique |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Moselle |

| Arrondissement | Forbach-Boulay-Moselle |

| Intercommunalité | Communauté de communes du District urbain de Faulquemont |

| Maire Mandat |

Christian Hauser 2020-2026 |

| Code postal | 57380 |

| Code commune | 57549 |

| Démographie | |

| Gentilé | Pontpierrois |

| Population municipale |

743 hab. (2020 |

| Densité | 88 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 49° 02′ 33″ nord, 6° 38′ 35″ est |

| Altitude | Min. 243 m Max. 345 m |

| Superficie | 8,48 km2 |

| Type | Commune rurale |

| Aire d'attraction | Saint-Avold (partie française) (commune de la couronne) |

| Élections | |

| Départementales | Canton de Faulquemont |

| Législatives | Septième circonscription |

| Localisation | |

Village de l'ancien comté de Créhange, Pontpierre est rattaché à la France en 1793. Culturellement, la commune fait partie du pays de Nied et d'une manière plus large, de la Lorraine. La langue traditionnelle du village est le francique mosellan, dialecte pratiqué dans le pays de Nied. Cette langue est une des branches du francique lorrain (appelé aussi Platt).

Géographie

Localisation

Pontpierre est une commune rurale qui se situe en Moselle, dans le nord-est de la France, à 34 kilomètres de Metz à vol d'oiseau. Le village est traversé au sud par la Nied allemande ainsi que de tout son long, du nord au sud, par un ruisseau qui prend sa source à Tritteling-Redlach, le Hoellengraben (ou Wustbach).

À l'origine, Pontpierre aurait été concentré sur l'ensemble de la rue de Téting, du cimetière jusqu'au carrefour de la route de Vahl. Les seuls bâtiments qui s'en éloignaient étaient les deux moulins du village, le premier dans la Muehletzel, abandonné au dernier tiers du XIXe siècle et aujourd'hui en ruines, et l'autre se situant sur la route de Métring.

Communes limitrophes

Les villages les plus proches sont Vahl-lès-Faulquemont à 2,1 km, Guessling-Hémering à 2,2 km et Teting-sur-Nied à 2,3 km. Les villes les plus proches sont Faulquemont à 3,1 km, Folschviller à 4,4 km et Créhange à 5 km.

Voies de communication et transports

La route départementale 20 construite au nord du village évite une forte circulation dans le village.

il y a trois arrêts de bus.

Lieudits

Sitzmannshaus est un écart de la commune[1].

Réseau hydrographique

La commune est située dans le bassin versant du Rhin au sein du bassin Rhin-Meuse. Elle est drainée par la Nied Allemande[Carte 1].

La Nied allemande, d'une longueur totale de 57,9 km, prend sa source dans la commune de Guenviller et se jette dans la Nied à Condé-Northen, après avoir traversé 23 communes[2].

Gestion et qualité des eaux

Le territoire communal est couvert par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE) « Bassin Houiller ». Ce document de planification, dont le territoire est approximativement délimité par un triangle formé par les villes de Creutzwald, Faulquemont et Forbach, d'une superficie de 576 km2, a été approuvé le . La structure porteuse de l'élaboration et de la mise en œuvre est la région Grand Est[3]. Il définit sur son territoire les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et qualitative des ressources en eau superficielle et souterraine, en respect des objectifs de qualité définis dans le SDAGE du Bassin Rhin-Meuse[4].

La qualité de la Nied Allemande peut être consultée sur un site dédié géré par les agences de l’eau et l’Agence française pour la biodiversité. Ainsi en 2020, dernière année d'évaluation disponible en 2022, l'état écologique de la Nied Allemande était jugé médiocre (orange)[Carte 2].

Urbanisme

Typologie

Pontpierre est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 1] - [5] - [6] - [7].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Saint-Avold (partie française), dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 28 communes, est catégorisée dans les aires de moins de 50 000 habitants[8] - [9].

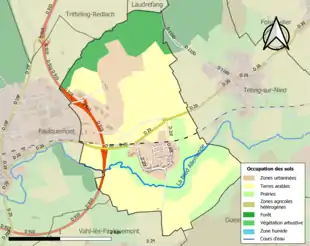

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (65,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (80,2 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (47,9 %), prairies (18 %), forêts (11,9 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (8,2 %), espaces verts artificialisés, non agricoles (7,2 %), zones urbanisées (6,8 %)[10].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[11].

Toponymie

Le nom de la localité est attesté sous les formes[1] :

- Stegenbiedersorf en 1026 ;

- Stegnibuderstorph en 1283 ;

- Stembuderstroff en 1302 ;

- Steguenbudestrof en 1320 ;

- Bedestroff en 1332 ;

- Stegebudestroff en 1400 ;

- Steigbiderstorf en 1440 ;

- Steinbiderstroff et Buderstroff en 1544 ;

- Steinbiederstroff, Steinbiedersford (par ordre du duché de Lorraine) en 1594 ;

- Pont de Pierre en 1604 et 1677 ;

- Pontpierre ou Steinbidestroff au XVIIIe siècle ;

- Pont-Pierre en 1793 ;

- Steinbiedersdorf en 1871 ;

- Pontpierre en 1919.

En allemand : Biedersdorff ou Steinbiedersdorff[1], puis Steinbiedersdorf (1871-1919 et 1940-1944). En francique lorrain : Sténbidaschtroff[12] / Stémbidaschtroff, ou simplement Bidaschtroff.

Au XIXe siècle, Pontpierre est également connue au niveau postal sous l'alias de Steinbider-Stroff[13].

Le nom roman Pontpierre n'est attesté que vers le XVIIe siècle. On trouve par exemple Pont de Pierre en 1604. Il est homonyme d'autres toponymes de ce type dans l'est comme Pompierre (Doubs, Pontepetra XIVe siècle) et Pompierre (Vosges, Pontem petreum VIe siècle). En revanche, la formule inverse déterminant déterminée Pierrepont est la seule attestée en Picardie et en Normandie, et elle existe en Lorraine. Il s'agit dans ce cas d'un calque du germanique *Stainaz-bruʒō > Steinbrücken, nom de nombreuses localités allemandes.

Sobriquet des habitants : die Hämbische ou hämbische Köppe, littéralement les "têtes de bois de charme", c'est-à-dire les entêtés ; die Bunesse, les niais[14].

Histoire

En 1309, l’église de Pontpierre dépend de l’abbaye Saint-Martin-de-Glandières de Longeville-lès-Saint-Avold puis, en 1322, de Saint-Avold. En 1588, le comte de Créhange dont dépend le village autorise l'érection de l'église de Pontpierre en paroisse qui se place sous le vocable saint Érasme.

En 1635, dans le contexte de la guerre de Trente Ans, le village est ravagé par les Suédois, alliés du roi de France, Louis XIII. En 1680, Pontpierre est rattachée au royaume de France par arrêt de la Chambre de réunion[1]. Cependant, cette décision est cassée par le traité de Ryswick en 1697[1]. Pontpierre est un des rares villages où l'on constate la présence de juifs. On peut expliquer cela par le fait que les comtes de Créhange, de confession protestante, ont pris en protection la communauté israélite au début du XVIIIe siècle. Beaucoup de maisons sont louées aux juifs vu l'importance de leur présence.

En 1739, il devient nécessaire de restaurer et d'agrandir l'église. Le comte de Créhange doit, en sa qualité de collateur, pourvoir à la construction et à l'entretien de l'église mais il refuse. L'église est interdite d'accès car trop dangereuse. En 1741, le comte de Créhange, Adolphe de Wied-Runckel, prend la résolution de taxer les laboureurs du village pour la réparation de l'église. La première pierre de la rénovation est posée par le curé-archiprêtre de Pontpierre, Lambert. La tour, vestige unique du village avant l'invasion de 1635, est conservée. L'église, rénovée en 1742, peut désormais contenir environ 500 places (précédemment 280 places serrées)[15].

En 1758, la communauté villageoise refuse de payer la milice obligatoire du cercle du Haut-Rhin. Il s'ensuit une dette pesante à long terme, que les villageois ne veulent toujours pas payer. En 1763, une révolte se met en place dans le village. Ceux qui refusent de payer l'impôt s'emparent des biens de ceux qui le payent. Le comte fait arrêter cinq villageois. Ils refusent de payer la taxe qui leur a été imposée. Une dernière révolte en 1768 fait réagir les autres villages et la révolte devient intercommunale : la moitié des villages sur le territoire lorrain du comté qui avait aussi des possessions en Rhénanie, soit quatre villages, se révoltent. Les villages sont condamnés par la cour impériale de Wetzlar à verser au comte 4 marks d'or (400 livres). On voit par ces incidents l'impopularité des comtes étrangers à la région — la branche de Créhange, en la personne de la comtesse Dorothée, s'est mariée à une petite principauté allemande, les Wied-Runckel, à la fin du XVIIe siècle — que la plupart des habitants rejettent. Pour diverses raisons, les villageois se rebellent en 1769 et 1770. Les révoltés sont condamnés à restriction en 1778. La dette due au Cercle du Haut-Rhin n'est remboursée qu'en 1832. En 1785, Pontpierre compte 747 habitants dont 612 catholiques, 134 juifs (18 % des habitants) et 1 protestant.

Pontpierre ne devient français que le [16], par arrêté de la Convention et de manière définitive par l'article 6 du traité de Lunéville[1]. Tous les villages alentour sont déjà entrés dans la Révolution depuis les années 1789-1791, et le village se languit du jour où il va aussi s'y donner. La Révolution française trouble le village, principalement dans le domaine religieux : le curé Boursier de Mondeville est interdit de célébrer la messe et est chassé par la population. Pourtant, certains habitants du village se réunissent la nuit dans une grange pour faire des messes basses. Plusieurs habitants sont surveillés et même emprisonnés pour leur foi dans le presbytère. Dans la maison This, un curé est caché ; il y célèbre la messe ainsi qu'à Lelling. Ce devait probablement être l'abbé Kremer de Lelling. Plusieurs curés constitutionnels se succèdent entre 1793 et 1803.

Le prêtre Jean Georges Lang, curé de 1803 à 1816, est contesté par une partie de la communauté, dont le conseil municipal. Il cultive du tabac et le vend en contrebande contrairement aux lois relatives aux plantations de tabac. Des paroissiens fidèles livrent au dépôt de Faulquemont 300 quintaux de tabac. Il doit d'ailleurs payer une taxe en 1810 mais continue son activité illégale. Après de multiples pétitions et lettres adressées à l'évêque de Metz, la municipalité obtient gain de cause en 1816 et Jean Georges Lang préfère quitter le village.

En 1842, par la volonté du gouvernement français, le chemin de fer est construit dans toute la France et passe par la commune. Il faut cependant attendre une dizaine d'années avant la mise en service de la voie.

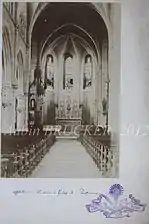

Pontpierre passe sous autorité impériale en 1871. Les nouvelles élections provoquent de profondes divisions dans le village : l'église en est le sujet central. Une première liste, menée par le maire sortant Jean Lang, souhaite que l'on restaure l'ancienne église, et une seconde liste, menée par Jean Christian Albert, souhaite la construction d'une nouvelle église. C'est la seconde liste qui l'emporte, et une nouvelle église, beaucoup plus grande que l'ancienne est inaugurée en au centre du village. Suivent les années suivantes un presbytère et une école. L'église est dédiée, comme l'ancienne, à saint Calixte Ier, pape et martyr du IIIe siècle, patron du village depuis 1699.

En 1917, les cloches et les tuyaux de la façade de l'orgue sont réquisitionnés par les autorités allemandes. Les cloches sont remplacées par trois neuves par Causard de Colmar en 1924 et les tuyaux remplacés par Frédéric Hærpfer en 1929. En 1943, les autorités allemandes réquisitionnent à nouveau deux cloches. En 1948, de nouvelles cloches sont réalisées, la cloche restante étant réutilisée en refonte. Pontpierre redevenue française en 1919, et annexée de facto au IIIe Reich en 1940, est libérée par les troupes américaines le .

Le village connaît depuis quelques années une période d'aménagements : le ruisseau qui travers le village est enfoui en 1963 ; un lotissement au lieu-dit Hinter der Reben est construit dans les années 1980-1990 ; la place de l'église est refaite et l'ancien jardin presbytéral laisse la place à la place de l'Europe en 2006 ; l'ancien presbytère est transformé en mairie en 2007 ; le lieu-dit Hanffeld et une partie du lieu-dit Muehletzel sont aménagés en lotissement de 2012 à aujourd'hui ; et un nouveau giratoire a été construit en 2018 le long de la route RD20 sur le ban de la commune[17].

Politique et administration

Liste des maires

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[18]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[19].

En 2020, la commune comptait 743 habitants[Note 3], en augmentation de 1,78 % par rapport à 2014 (Moselle : +0,38 %, France hors Mayotte : +1,9 %).

Vie locale

Culte

Le village possède une église catholique, l'église Saint-Calixte.

Enseignement

Pontpierre est rattaché à l'académie de Nancy-Metz qui fait partie de la zone B. Il y a une école maternelle et une école élémentaire. Le collège public du secteur est à Faulquemont (collège Louis-Pasteur).

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Vestiges gallo-romains, conservés au musée de la Cour d'Or de Metz.

- Église néo-gothique dédiée à Saint-Calixte, 1879.

- Orgue Dalstein-Haerpfer (opus 79) de 1889 désigné comme un des plus beaux orgues de Lorraine,

Classé MH (2013)[22] et restauré par la manufacture d’orgue Freddy-Bauer de Sarralbe en 2014-2015.

Classé MH (2013)[22] et restauré par la manufacture d’orgue Freddy-Bauer de Sarralbe en 2014-2015.

Chœur de l’église en 1887, photo de l’abbé Wlaser.

Chœur de l’église en 1887, photo de l’abbé Wlaser. L'église Saint-Calixte en 1957.

L'église Saint-Calixte en 1957. Orgue Dalstein-Haerpfer de l’église de Pontpierre.

Orgue Dalstein-Haerpfer de l’église de Pontpierre.

- Croix monumentale érigée en 1803 dans le bois de Pontierre et restaurée en 1957, inscription en allemand mentionnant la découverte d'hosties en 1733 à cet endroit[23][24].

- Chapelle dite du Bon-Dieu-Abandonné du XIXe siècle dans le bois à proximité de la croix monumentale[25] détruite durant la Seconde Guerre mondiale puis restaurée de 1996 à 1998[26].

Chœur de la chapelle.

Chœur de la chapelle. Bénédiction de la chapelle par Mgr Raffin le .

Bénédiction de la chapelle par Mgr Raffin le .

Héraldique

|

Blason | De gueules au pont d'argent sur une rivière d'azur, surmonté d'un écusson d'argent à la fasce de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Ressource relative aux organisations :

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2023, millésimée 2020, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2022, date de référence statistique : 1er janvier 2020.

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Pontpierre » sur Géoportail (consulté le 29 juillet 2022).

- « Qualité des eaux de rivière et de baignade. », sur qualite-riviere.lesagencesdeleau.fr/ (consulté le ) - Pour recentrer la carte sur les cours d'eau de la commune, entrer son nom ou son code postal dans la fenêtre "Rechercher".

Références

- Bouteiller, Dictionnaire topographique de l'ancien département de la Moselle, rédigé en 1868

- Sandre, « la Nied Allemande »

- « SAGE Bassin Houiller », sur https://www.gesteau.fr/ (consulté le )

- « Les SDAGE des districts Rhin et Meuse (2022-2027) », sur www.eau-rhin-meuse.fr (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Saint-Avold (partie française) », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

- François Summa et Alain Schadd, Muselfränkische Kaart : Niedland, éditions Gau un Griis

- Administration générale des postes, Dictionnaire des postes aux lettres, contenant les noms des villes, communes et principaux lieux habités de la France, Paris, Imprimerie royale, 1845.

- Paul Rohr, Blasons populaires et autres survivances du passé, Sarreguemines, , p. 218-220

- Archives départementales de la Moselle, voir Fonds Richard (J5818).

- Claude Philippe de Viville, Dictionnaire du département de la Moselle, 1817.

- « Article : Un nouveau giratoire », sur republicain-lorrain.fr, (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020.

- « Orgue de tribune », sur www.pop.culture.gouv.fr (consulté le )

- Inscription sur la croix « Im Jahre 1733 sind an diesem Ort die in der Pharrkiche Pontpierre geraubten Hostien wieder gefunden worden

Zum andecken an diese begebenheit wurde dieses Kreuz aufgerichtet im Jahre 1803. », au pied « Erneurrt im Jahre ». - Photo de la croix de la chapelle du bois de Pontpierre, Mr.28, mai 2014 sur Panoramio.com. Visité le 21 avril 2016.

- Romuald Ponzoni, « Les villages de moselle-est Pontpierre, la carte séduction », Le Républicain lorrain, (lire en ligne) « Une chapelle légendaire y a été érigée en mémoire d’une affaire qui a bouleversé la vie de la paroisse en 1733. Cette année, là des bûcherons ont découvert dans une clairière des plaquettes de couleur blanchâtre et ont compris qu’il s’agissait d’hosties. Une procession expiatoire se rendit sur les lieux, curé en tête, en vue de récupérer « ce trésor ». Une croix en bois fut plantée à l’emplacement, remplacée en 1803 par une croix en fer et abritée en 1830 en l’honneur du Dieu des saints Sacrements que le peuple dédia au Bon Dieu abandonné. ».

- « La chapelle reprend vie avec les jeunes », Le Républicain lorrain, (lire en ligne) « Une équipe rajeunie s'est attelée au nettoyage de la chapelle de Pontpierre, située dans un écran de verdure au milieu de la forêt communale. ».