Piment d'Espelette

Le piment d'Espelette en français ou ezpeletako biperra en basque est un produit agricole. Il s'agit d'un piment spécifique (Capsicum annuum, variétés sous la dénomination Gorria) cultivé au Pays basque (France), dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Ces appellations d'origine sont préservées via le système de l'Union européenne « Appellation d'origine protégée » quand elles sont employées pour le commerce. Il s'agit d'ailleurs de la seule épice bénéficiant de ce label en France[1].

| Piment d'Espelette _ Ezpeletako biperra | |||

Piments d'Espelette. | |||

| |||

| Lieu d’origine | Espelette | ||

|---|---|---|---|

| Utilisation | Alimentation humaine | ||

| Type de produit | Fruit (utilisé comme condiment et conservateur) | ||

| Classification | Appellation d'origine protégée | ||

| Confrérie | Syndicat du piment d’Espelette Confrérie du piment d’Espelette |

||

| Saison | Fête du piment à Espelette, le dernier week-end d'octobre | ||

| Site web | http://www.pimentdespelette.com/ | ||

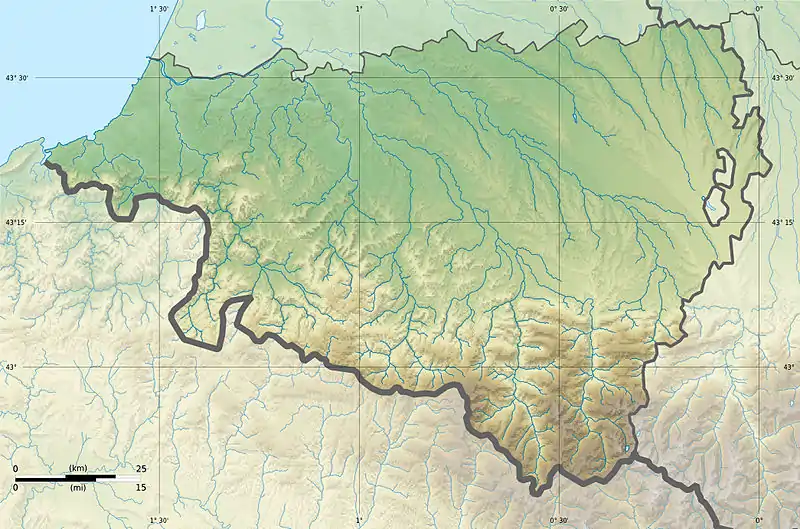

| Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : France

| |||

Histoire

Venue du Mexique, cette variété de piment a été introduite au Pays basque au XVIe siècle par le navigateur espagnol Juan Sebastián Elcano originaire de Getaria. La plante est d'abord utilisée en médecine[2] puis, très vite, comme succédané du poivre noir, condiment et conservateur des viandes.

En 1650, les paysans commencent à cultiver des piments (« biperra » en basque) à Espelette. De récolte en récolte jusqu'à aujourd'hui, ils sélectionnent la semence et nomment populairement leur variété de plant de Capsicum annuum « gorria ».

« Les maisons émergeaient çà et là des arbres. Et partout sur leurs balcons de bois, séchaient les citrouilles jaune d'or, les gerbes de haricots roses ; partout sur leurs murs s'étageaient comme de beaux chapelets de corail, des guirlandes de piments rouges ! Toutes ces choses du vieux sol nourricier, amassées ainsi, suivant l'usage millénaire, en prévision des mois assombris où la chaleur s'en va[3]. »

Cette description se trouve dans Ramuntcho de Pierre Loti, paru en 1897. Aujourd'hui, on voit ainsi, dans de nombreux cafés et restaurants, des cordes de piments en train de sécher au plafond, occupant parfois tout l'espace disponible. À partir du mois de septembre, le village d'Espelette devient pittoresque avec des guirlandes de piments sur les façades et les balcons des maisons.

Toutefois ce n'est qu'à partir de 1983, avec la naissance d'une coopérative de producteurs de piment d’Espelette, que la production se professionnalise.

Utilisation

Cette variété paysanne de piment est avant tout cultivée dans les jardins familiaux de la petite région du Labourd avec un objectif domestique d'autoconsommation alimentaire, objectif qui s'est perdu pour d'autres productions agricoles vouées uniquement au commerce.

Commerce et préservation d'appellation d'origine

La préservation d'appellation : Les appellations d'origine « piment d'Espelette » ou « ezpeletako biperra » sont préservées commercialement par les labels Appellation d'origine contrôlée (ou AOC, une protection nationale française) depuis le et depuis le [4] par une Appellation d'origine protégée (ou AOP, une protection de l'Union européenne). Le piment d'Espelette labellisé peut se présenter sous trois formes différentes : entier et frais, en corde de 20 à 100 piments, ou en poudre.

Le cahier des charges attaché à la protection : est enregistrée dans le cahier des charges la possibilité par l'agriculteur de continuer à utiliser les semences qu'il produit, sur une aire de production agricole s'étendant sur dix communes : Ainhoa, Cambo-les-Bains, Espelette, Halsou, Itxassou, Jatxou, Larressore, Saint-Pée-sur-Nivelle, Souraïde et Ustaritz. Les plants cultivés doivent appartenir à l'espèce Capsicum annuum et plus particulièrement de la variété gorria ou correspondre au descriptif variétal à savoir une plante herbacée annuelle de l'espèce Capsicum annuum pouvant atteindre 80 cm de haut, aux feuilles alternes, entières et ovales, aux fleurs blanches, solitaires à l'aisselle des feuilles, et au fruit charnu, pendant, de forme conique, rouge à maturité. Une cloison divise le fruit, incomplètement au sommet, en trois loges comprenant de nombreuses graines. Les techniques culturales sont précisément enregistrées. Chaque parcelle mise en culture est identifiée. La densité de plantation des plants est comprise entre 10 000 et 30 000 pieds/ha (ou 60 000 pieds/ha en plant double) ; l'irrigation n'est pas employée, sauf le mois suivant l'implantation (mai-juin) et en cas de sécheresse persistante. Ce cahier des charges précise également les modes de récolte (manuelle, d'août au au plus tard)[4], le cordage, l'élaboration de la poudre, la « traçabilité ». Les piments peuvent être commercialisés en poudre ou frais au détail ou par cordes de 20 à 100 piments ou transformés : cordes de 20 à 100 piments secs. Chaque corde, chaque pot de poudre, s'il est dévolu au commerce, doit porter une étiquette. Si ce n'est pas le cas, il s'agit de piments du Pays basque ou d'ailleurs, dont l'origine et la qualité ne sont pas contrôlées.

Économie, chiffres des volumes : grâce à la préservation de l'appellation d'origine, la production a doublé depuis 2008, atteignant 156 tonnes. Le chiffre d’affaires généré par la filière en 2011 représente 9 millions d’euros. La transformation en poudre de ce produit agricole se commercialise 48 euros le kilo[4]. En 2012, elle fait vivre environ 170 agriculteurs (ou producteurs) dans ce pays[4].

Cuisine et consommation

Sur l'échelle de Scoville simplifiée, le piment d'Espelette a une valeur de 4, ce qui n'est pas plus fort que le poivre. Son parfum est développé car il est resté longtemps à sécher au soleil. Il est utilisé depuis cinq siècles dans toute la cuisine basque.

Il sert à relever les plats tels que les quenelles de brochet, la biche rôtie, la piperrada, l'axoa, le riz Gaxuxa, le poulet basquaise, le poulet à la bayonnaise, le jambon, les pâtés, etc.

Les agriculteurs producteurs fermiers ou les revendeurs le commercialisent aussi sous d'autres transformations (purée, conserve, dans de l'huile d'olive, dans du vinaigre, en gelée). Il relève le foie gras cuit, il contribue à l'élaboration de fond de sauces.

De nombreuses transformations peuvent contenir du piment d'Espelette, comme le sel, les pâtés, le foie gras, le caramel, le chocolat, la moutarde, le ketchup et le vin.

Fête du piment

La fête du piment à Espelette *

| |

| Domaines | Pratiques festives Pratiques rituelles |

|---|---|

| Lieu d'inventaire | Nouvelle-Aquitaine Pyrénées-Atlantiques Espelette |

| * Descriptif officiel Ministère de la Culture (France) | |

La fête du piment, organisée par la Confrérie du piment[5] se déroule à Espelette chaque année le quatrième week-end d'octobre. Elle rassemble 20 000 personnes, à comparer aux 2 000 habitants de la commune. La fête du piment d'Espelette est inscrite à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2014.

Notes et références

- « Le piment d'Espelette », sur Espelette (consulté le ).

- Sylvaine Boulanger-Fassier, « Le piment d’Espelette AOC : un produit emblématique du territoire basque, une filière dynamique et une notoriété à protéger », Sud-Ouest européen. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, no 36, , p. 97-109 (ISSN 1276-4930, DOI 10.4000/soe.460, lire en ligne, consulté le ).

- « Piment d’Espelette »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur agripicture.fr, (consulté le ).

- AFP, « Le piment d’Espelette, devenu “le caviar pourpre” du Pays basque », sur lepoint.fr, (consulté le ).

- « Confrérie du Piment et du Axoa d'Epelette », sur confrerie-du-piment (consulté le ).