Picatharte de Guinée

Picathartes gymnocephalus

cropped.jpg.webp)

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Ordre | Passeriformes |

| Famille | Picathartidae |

| Genre | Picathartes |

- Corvus gymnocephalus Temminck, 1825 (protonyme)

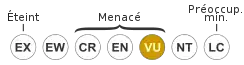

VU A2c+3c+4c;C2a(i) : Vulnérable

[1]

Statut CITES

Le Picatharte de Guinée (Picathartes gymnocephalus) est une espèce d'oiseaux appartenant à la famille des Picathartidae, de taille moyenne, avec un long cou et une longue queue. Le Picatharte de Guinée a les parties supérieures gris-noir et les parties inférieures blanches. Il utilise sa longue queue brun foncé pour s'équilibrer, et ses cuisses sont musclées. La tête est presque dénuée de plumes, et la peau mise à nu y est jaune vif, à l'exception de deux grandes taches noires circulaires situées juste à l'arrière des yeux.

Ce passereau se trouve principalement dans les zones rocheuses et boisées de haute altitude d'Afrique de l'Ouest, de la Guinée jusqu'au Ghana. Son aire de répartition est inégale, avec des populations souvent isolées les unes des autres. Ce picatharte vit généralement près des ruisseaux et des inselbergs de son habitat forestier. Aucune sous-espèce n'est distinguée, mais l'espèce est parfois considérée comme formant une super-espèce avec son plus proche parent, le Picatharte du Cameroun.

Le Picatharte de Guinée se nourrit principalement d'insectes, mais les parents donnent aussi de petites grenouilles à leurs jeunes. Pour trouver sa nourriture, ce picatharte suit parfois les colonies de fourmis légionnaires comme celles du genre Dorylus, et se nourrit des proies transportées par les fourmis. Il se déplace principalement par petits sauts ou par de courts vols parmi la végétation basse, et vole rarement sur de longues distances. Bien que l'oiseau soit habituellement silencieux, il lui arrive de pousser certains cris. Il est monogame et les couples nichent isolément ou dans le voisinage d'autres couples, parfois en colonies pouvant atteindre huit nids. Le nid, fait avec de la boue, forme une coupe profonde et est construit sur des surfaces rocheuses, généralement dans des grottes. La femelle y pond deux œufs, deux fois par an. Comme les oiseaux se reproduisent en colonies, l'infanticide est assez commun chez cette espèce, les adultes tentant de tuer les jeunes des autres couples. Les oisillons sont matures au bout d'un mois environ.

Cette espèce est considérée comme « vulnérable » par l'Union internationale pour la conservation de la nature en raison du déclin de ses effectifs et des menaces que la destruction de son habitat fait peser sur les populations fragmentées. Des mesures de conservation existent dans certaines zones de son aire de répartition, telles la protection de son habitat, des efforts d'éducation de la population et la création de lois. Certains peuples autochtones de la Sierra Leone considèrent cet oiseau comme un protecteur de la maison de leurs esprits ancestraux. Ce picatharte est considéré comme l'un des oiseaux les plus recherchés d'Afrique par les observateurs d'oiseaux et représente un symbole de l'écotourisme sur l'ensemble de sa distribution.

Description

Le Picatharte de Guinée mesure de 38 à 41 cm de longueur, la queue comptant pour près de 18 cm[2]. Les adultes pèsent de 200 à 250 grammes[3]. Le plumage des adultes ne présente pas de dimorphisme sexuel apparent. Chez l'adulte, la tête, à l'exclusion du menton et de la gorge, est complètement dénuée de plumes, à l'exception d'une fine couche de duvet sur le front. La peau de la tête est jaune vif, avec deux grandes taches circulaires de peau noire situées juste derrière les yeux et englobant l'oreille. Seule une zone de peau jaune de 2 millimètres de large à l'arrière de la tête sépare ces deux taches noires. Ces taches ont un bord surélevé et paraissent être une partie distincte de la face[4].

La paupière et l'anneau oculaire forment une mince ligne noire entourant les grands yeux bruns de l'oiseau. Le bec est robuste, noir et particulièrement grand[5] - [6]. Long de 30 mm, il peut rappeler celui des corvidés et le culmen (l'arête de la partie supérieure du bec) est sensiblement incurvé[3] - [7]. Le menton et la gorge de l'oiseau sont recouverts d'une fine couche de plumes blanches, et le cou est long et mince[8] - [4]. La nuque est également couverte de plumes blanches, tandis que le bas du cou est presque nu, révélant une peau orange-jaune. Le haut du manteau est d'un noir profond, devenant plus grisâtre dans la partie supérieure[4]. Le dos, le croupion, et les sous-caudales sont gris bleuté. La longue queue et les ailes, de taille modérée, sont brun foncé. Les parties inférieures sont blanc crémeux plus laiteux vers le haut de la poitrine[3] - [4]. Les cuisses du Picatharte de Guinée sont très musclées en raison de son mode de vie partiellement terrestre[8] ; les pattes sont gris-bleuâtre et relativement longues[5] - [4]. Dans la pénombre, le Picatharte de Guinée paraît simplement noir dessus et blanc dessous[2] ; dans l'ensemble le plumage semble lisse avec de longues plumes[4].

L'oisillon naît nu et aveugle, avec la peau brun foncé sur le dessus et une peau rose translucide au-dessous[2] - [9]. L'ouverture de la bouche est rouge-orange et devient jaune-orange brillant après quelques jours. Après l'éclosion, la peau de la tête est toute jaune, sans les taches noires de l'adulte ; celles-ci apparaissent une semaine avant la sortie du nid. Le juvénile est très semblable à l'adulte à partir de sa quatrième semaine, mais ses parties inférieures sont plus de couleur crème et plus soyeuses que celles de l'adulte, son cou possède moins de plumes et le jaune de la tête est plus pâle[2]. Le plus remarquable est la queue nettement plus courte que celle de l'adulte[10].

Bien que le Picatharte de Guinée soit normalement silencieux, de nombreux cris ont été enregistrés. Son appel a été comparé à des gloussements de poule, en tcheuk-tcheuk-tcheuk ou tchoup-tchoup-tchoup répété à une fréquence constante de huit notes toutes les cinq secondes ; cet appel dure généralement au moins une minute[2]. Cet appel est peut-être un véritable chant, mais d'autres recherches sont nécessaires pour s'en assurer[11]. Le cri d'alerte, l'un de ses sons les plus fréquemment émis par l'oiseau, a été décrit comme un jacassement continu et guttural, de faible intensité, en ow ow ow. Les adultes et les juvéniles peuvent aussi émettre de longs appels en owouh[2]. Enfin les oisillons peuvent émettre de forts sifflements chevrotants d'une durée d'une seconde, comme cris de contact[11].

Écologie et comportement

Habitudes de vie

.jpg.webp)

Ce picatharte reste généralement dans la végétation basse ou au sol, près du lieu de nidification. Il se déplace rapidement à travers l'habitat forestier, principalement par séries de sauts et de bonds, entrecoupés de pauses, utilisant sa queue pour s'équilibrer. Il vole également à basse altitude et sur de courtes distances entre les arbres et les lianes, rarement sur de longues distances. Cette espèce peut se cacher parmi les lianes ou les rochers. Il est capable de faire de grands sauts, par exemple depuis le sol d'une grotte jusqu'à son nid six mètres plus haut, en s'aidant à peine de ses ailes[2].

On pensait autrefois que le Picatharte de Guinée s'aventurait rarement loin de ses lieux de reproduction. Cependant, à partir de 1998, des études nouvelles suggèrent que l'espèce se disperse beaucoup plus qu'on ne le pensait. L'espèce continue de retourner à son nid peu après la saison de reproduction[12]. Le Picatharte de Guinée est habituellement solitaire ou vit en couples, mais vit parfois en groupes de trois à cinq oiseaux[2]. Généralement méfiant, il fuit silencieusement en cas d'évènement inhabituel dans la forêt. Toutefois, il arrive que le picatharte devienne très curieux et, parfois, s'approche de l'observateur[11]. L'espèce présente parfois un comportement particulier, plusieurs oiseaux forment un vague cercle, puis un individu en charge un autre, le poussant à battre en retraite avant de se mettre à son tour à poursuivre l'attaquant ou un des autres picathartes du cercle. Au cours de cette parade, un oiseau peut, par intervalles, se pencher en avant sur une branche, en rentrant sa tête entre ses pattes et en déployant à moitié ses ailes, révélant ainsi sa couronne à l'autre. Ce comportement pourrait montrer l'intention du picatharte de partager le groupe de l'autre, même si d'autres données suggèrent que cela pourrait faire partie des comportements de reproduction[13]. Cet oiseau peut se gratter la tête en levant son pied par-dessus son aile[14]. La longévité de cette espèce, même si elle n'a pas encore été déterminée, est estimée comme importante par BirdLife International[12].

Alimentation

Le Picatharte de Guinée prospecte sur les pentes rocheuses couvertes de mousses et de plantes grimpantes ou dans les arbres couverts de lianes et de mousses suspendues[2]. Il trouve occasionnellement sa nourriture en sautillant dans le sable au bord d'un cours d'eau, ou même dans le courant, comme en témoignent les restes de crabes trouvés dans ses déjections[15] - [2]. En prospectant au sol, il arrache des feuilles avec son bec et les jette de côté[2]. Il se nourrit parmi des volées mixtes d'alimentation en suivant les colonies de fourmis légionnaires du genre Dorylus au côté d'alèthes (du genre Alethe), de bulbuls (du genre Bleda) ou du Stizorhin de Finsch, et récupérant la nourriture transportée par les fourmis[2]. On l'a aussi observé capturant des proies volantes en sautant depuis le sol[15].

Le régime alimentaire est varié et généraliste, permettant au Picatharte de Guinée de s'adapter dans sa recherche de nourriture. Il consomme principalement des insectes comme des larves de blattes, des sauterelles de la famille des Tettigoniidae, des perce-oreilles, des fourmis des genres Pachycondyla et Dorylus, des taupins du genre Ochodaeus et des termites[2]. En plus des insectes, il peut consommer des milles-pattes (diplopodes et chilopodes), des escargots ou des vers de terre et occasionnellement de petites grenouilles ou de lézards. Les oisillons sont principalement nourris de vers de terre, de petites grenouilles et lézards, les vertébrés représentant la plus grande part de la biomasse servant à l'alimentation des jeunes[10]. Le Picatharte de Guinée peut parfois manger des végétaux, généralement des angiospermes et des mousses[11].

Reproduction

Le Picatharte de Guinée niche essentiellement dans des grottes et les couples nidifient seuls ou en petite colonie[10]. Sa parade nuptiale n'est pas connue. Contrairement à d'anciennes hypothèses de nidification coopérative, l'oiseau est monogame, et il ne se reproduit qu'avec son compagnon[10] - [12]. L'espèce a deux saisons de reproduction dans l'année dont les dates dépendent de la région et du calendrier de la saison des pluies ; la nidification a lieu juste avant et après la saison des pluies, avec une moyenne de 127 jours d'intervalle[10]. Le picatharte réutilise son nid, et le répare généralement deux à huit semaines avant la ponte[13]. Les oiseaux guinéens se reproduisent de juillet à janvier, tandis que ceux de la Sierra Leone le font de novembre à février et d'avril à octobre. Au Liberia, la reproduction a lieu de septembre à décembre et de mars à juillet, au Ghana de mars à juin et de septembre à novembre. En dehors de la saison de reproduction, les picathartes quittent les grottes servant à la nidification, et l'accroissement de l'activité de l'oiseau dans les grottes annonce le début de la reproduction[10]. Les colonies de nidification comptent en moyenne deux à cinq nids, même si une colonie de quarante nids a été observée[16]. En plus des oiseaux nicheurs, des oiseaux non reproducteurs sont parfois présents. Ces oiseaux tuent parfois les petits d'autres couples pour avoir accès à des sites de nidification de choix ou aux compagnons[17]. Dans ces colonies, les oiseaux se pourchassent souvent les uns les autres en rond, même jusqu'à la cime des arbres, lieu inhabituel pour cette espèce[10].

Le Picatharte de Guinée construit un nid avec de la boue mêlée de quantités variables de fibres végétales, ce qui est inattendu pour un oiseau résidant en forêt[15]. Il trouve la boue au bord des rivières et des ruisseaux proches, et la façonne en une solide et profonde coupe, aux parois épaisses, qu'il fixe à la paroi ou au plafond d'une grotte, sur une falaise ou un gros rocher, à environ deux à quatre mètres du sol[10] - [16]. Les parois choisies sont inclinées vers l'intérieur afin de protéger le nid des intempéries[12]. Des fibres de phloème et des racines de plantes couvrent l'intérieur de la coupe. Les deux parents prennent part à la construction du nid en alternant les rôles, un oiseau recueillant les matériaux, tandis que l'autre les modèle ou les intègre au nid. La boue est parfois avalée puis régurgitée avant d'être utilisée[13]. Les grottes où niche ce picatharte sont souvent peuplées par des colonies de guêpes, et des nids de ces insectes de 2 à 3 cm de long sont souvent intégrés dans les nids de l'oiseau. Il serait possible que le picatharte utilise ces nids de guêpes comme point d'attache pour faire tenir et construire son propre nid sur les parois lisses de la grotte ; les nids des falaises sont toujours construits un peu éloignés des plantes les plus proches. Alors que presque tous les nids se trouvent dans des grottes ou sur des falaises, on en a déjà trouvé sur une rive ou sur un tronc d'arbre tombé. Les nids sont généralement séparés d'au moins d'un mètre, mais une colonie comptait six nids côte à côte[10]. Les nids sont très variables en taille, mais mesurent en moyenne 108 mm de long, 172 mm de large et 129 mm de profondeur[9]. On a autrefois cru que chaque couple construisait deux nids, l'un pour la ponte et l'autre pour se percher, cependant des études de 2004 contredisent cela, tous les nids d'une colonie étudiée étant utilisés pour la reproduction[13].

Un à deux œufs, généralement deux, sont pondus à un ou deux jours d'intervalle. Les œufs pèsent environ 14,5 g et mesurent en moyenne 25,8 mm sur 38,3 mm. Ils sont blanc crémeux avec des taches brun foncé réparties sur tout l'œuf, mais plus concentrées sur le bout le plus large[18]. L'incubation, qui débute après la ponte du premier œuf, dure de 23 à 28 jours[10]. Les parents se relaient pour couver les œufs. L'éclosion prend généralement au moins 12 heures[18]. Le petit ouvre ses yeux neuf à onze jours après sa sortie de l'œuf, tandis que les plumes commencent à pousser à partir du septième jour. Les parents leur apportent de la nourriture près de quatre fois par heure. Quand il nourrit ses petits, l'adulte s'accroche sur le côté de son nid tout en battant des ailes ; certains oiseaux placent leur queue sous le nid pour se stabiliser[10]. Les prédateurs des couvées sont les cobras du genre Naja, le Varan du Nil, les écureuils du genre Heliosciurus, l'Autour de Toussenel et les singes du genre Procolobus[17], mais les picathartes peuvent également tuer les jeunes d'autres couples. Rare chez les autres espèces d'oiseaux, ce comportement est répandu chez le Picatharte de Guinée. Il pourrait s'expliquer par des raisons de concurrence pour les ressources ou pour la sélection sexuelle. En moyenne, pour cent couples, seuls survivent 44 oisillons[16], et pour éviter la prédation intra-spécifique, les parents protègent souvent leur nid au cours de combats violents[12]. Les juvéniles quittent le nid au bout de 23 à 27 jours ; ils ressemblent aux adultes, mais avec des queues beaucoup plus courtes[10]. Les jeunes quittent le nid en se tenant debout sur le bord, en émettant un sifflement perçant, puis en glissant les ailes déployées vers le sol, où ils sont rejoints par un des adultes qui leur apporte des insectes[9]. Même après avoir quitté le nid, le jeune retourne s'y percher ainsi que les parents[10].

Répartition et habitat

- Répartition du Picatharte de Guinée.

- Répartition du Picatharte du Cameroun.

Cette espèce est endémique d'Afrique de l'Ouest, où elle vit de la Guinée jusqu'au Ghana. Elle est localement commune dans le Sud-Est guinéen, et est largement répandue en Sierra Leone à l'exception du Nord et au Nord-Ouest, ainsi qu'au Liberia, sauf dans le Nord et le Nord-Est. En Côte d'Ivoire, l'espèce ne se trouve que dans les zones proches des frontières libériennes et guinéennes[8]. L'oiseau vit également au Ghana, où il est rare, et sa distribution clairsemée dans les parties du centre-Sud du pays[4]. Sa répartition couvre environ 391 000 km2[16]. Cependant l'espèce occupe ce vaste espace par des zones dispersées à faible densité de population[12]. L'espèce ne migre pas, même si les oiseaux se dispersent après la saison de reproduction[17].

Ce picatharte vit sur des pentes abruptes dans les forêts primaires et secondaires matures. Ces forêts possèdent généralement des zones rocheuses et occupent les parties vallonnées des basses terres, jusqu'à 800 m d'altitude[2]. Le Picatharte de Guinée vit souvent à proximité de ruisseaux et de rivières, qui lui fournissent la boue humide nécessaire à la construction de son nid[16]. Les colonies sont généralement placées à moins de 100 m des cours d'eau. L'espèce semble également montrer une préférence pour vivre près des inselbergs[12]. L'espèce vit parfois dans les forêts en partie défrichées et près des villes, mais cela semble être atypique[2]. Les nids abandonnés de ce picatharte sont le plus souvent trouvés dans ou près de la forêt secondaire[3].

Taxonomie et appellations

Cette espèce est décrite par Coenraad Jacob Temminck en 1825 à partir d'un oiseau probablement recueilli sur la côte guinéenne. Il publie sa description dans son Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux, où il lui donne le protonyme de Corvus gymnocephalus et le nom français de « Pie chauve » et de « Cassican gymnocéphale » dans le tableau d'index[19] - [8]. La dénomination spécifique vient du grec ancien γυμνός (gymnόs) signifiant « nu », et κεφαλή (kephalế) signifiant « tête »[20]. L'oiseau est déplacé, trois ans après sa description, du genre Corvus au genre Picathartes par René Primevère Lesson, parce qu'il n'a pas les caractéristiques essentielles des membres du genre Corvus, comme des plumes sur la tête[21]. Le nom générique provient d'une combinaison des noms de genre Pica, comprenant des pies, et Cathartes, comptant des vautours[22] - [23]. Depuis leur entrée dans les classifications, les picathartes ont été placés dans plus de cinq familles différentes, dont celle des corbeaux (Corvidae), des étourneaux (Sturnidae), des gobe-mouches de l'Ancien Monde (Muscicapidae), des timalies (Timaliidae) et des fauvettes de l'Ancien Monde (Sylviidae)[5]. Avec le Picatharte du Cameroun, ils sont aujourd'hui placés dans une famille qui leur est propre, celle des Picathartidae[8]. Il a également été suggéré, même si cela n'est pas généralement admis, que les deux picathartes représentent les derniers représentants d'un ancien ordre d'oiseaux[24]. En 2007, des analyses ADN montrent que les Picathartidae forment un clade avec les deux chétopses d'Afrique australe formant la famille des Chaetopidae et l'Eupète à longue queue d'Asie du Sud, seul représentant de la famille des Eupetidae. Les études moléculaires suggèrent également que les picathartes ont dérivé de l'ancêtre commun du clade depuis 44 millions d'années. On pense que l'ancêtre de ce clade est originaire d'Australie et que ses descendants se sont répandus vers l'Afrique[25]. Le Picatharte de Guinée n'a pas de sous-espèce, mais pourrait former une super-espèce avec le Picatharte du Cameroun, le plumage et les motifs de la face étant les principales différences entre les deux espèces[8].

Cette espèce est parfois appelée Picatharte à cou blanc, Picatharte chauve ou Picatharte chauve de Guinée[1] - [26] et le nom anglais de Rockfowl ou certains noms locaux le désignent comme un « oiseau de rocher » (ou une « poule de rocher »), en référence à l'habitude de l'espèce de construire ses nids de boue sur les surfaces rocheuses et dans les grottes[15].

Le Picatharte de Guinée et l'Homme

Dans la culture

Dans la culture des peuples autochtones de la Sierra Leone, les formations rocheuses près desquelles vit le Picatharte de Guinée étaient souvent perçues comme étranges et soupçonnées d'abriter les esprits des ancêtres[12]. Il était ainsi considéré comme un gardien de ces lieux, et respecté en tant que tel, et ce respect persiste même si les croyances qui ont donné naissance à cet égard particulier ont pratiquement disparu. Dans certaines régions, les mœurs discrètes du picatharte et son habitat inaccessible l'ont maintenu inconnu de la population locale[27]. À l'inverse, les chasseurs migrants libériens attrapent parfois les oisillons pour se nourrir. Son aspect unique a fait qu'il est devenu un symbole pour l'écotourisme et la conservation de la forêt dans la région dans les années 1990[4]. Il figure sur de nombreux timbres du Ghana et de la Sierra Leone[28]. Il est considéré comme particulièrement fascinant par les observateurs d'oiseaux en raison de son apparence et de son comportement étranges, et de la difficulté à l'apercevoir[22] - [12] - [27] ; cette espèce est aussi considérée comme l'un des cinq oiseaux les plus désirables d'Afrique pour les ornithologues[29].

Cette espèce a également aidé le lancement de la carrière de David Attenborough en 1954, alors producteur d'un nouveau programme télévisé Zoo Quest. Le présentateur de l'émission, Jack Lester, doit se rendre en Afrique pour filmer les tentatives de captures d'animaux destinés à rejoindre les zoos, la série mettant particulièrement l'accent sur le Picatharte de Guinée. Tombé malade, c'est Attenborough qui prend finalement sa place, se plaçant sous le feu des projecteurs et commençant sa carrière de narrateur animalier[22] - [30].

Menaces et conservation

L'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) considère le Picatharte de Guinée comme « vulnérable » (VU) en raison de sa distribution très fragmentée, la diminution de son effectif, et la destruction de son habitat[1] - [16]. Il est considéré comme étant moins fréquent et plus menacé que son plus proche parent, le Picatharte du Cameroun[27]. La zone la plus favorable à l'espèce se trouve en Sierra Leone et dans le sud de la Guinée, où l'oiseau est encore commun localement, même s'il reste difficile à localiser[4]. La population du Picatharte de Guinée doit compter entre 2 500 et 10 000 individus, et 32 sites connus montrent une décroissance des effectifs ; la plupart des personnes étudiant cette espèce pensent que la population est largement en deçà des 10 000 individus parfois proposés[16] - [12]. Beaucoup de colonies sont proches de la taille de population minimale nécessaire pour garantir la non consanguinité à long terme. La principale menace est la destruction de son habitat pour l'alimentation de la filière bois[16]. Bien que l'oiseau soit capable de résister à une certaine perturbation de son habitat, comme l'a démontré une colonie qui survit après avoir été complètement entourée par une plantation de cacao, les perturbations de l'habitat sont plus susceptibles d'influer négativement sur le succès reproducteur[2] - [16]. La plupart des colonies restantes en Guinée, en Sierra Leone et en Côte d'Ivoire se trouvent dans des zones protégées, tandis que les colonies du Liberia et du Ghana sont la plupart du temps hors de toute protection[16]. En partie pour tenter de sauver cette espèce, la Sierra Leone renforce la protection de la forêt de Gola en la transformant en son deuxième parc national, le parc national de Gola Rainforest, et a annoncé en que le pays avait l'intention de travailler avec le Liberia pour former un parc trans-national protégeant la forêt tropicale de Gola[31]. Pour contrebalancer la perte des droits de coupe, la Sierra Leone procède à la création de routes et à la rénovation d'établissements scolaires, une formation supplémentaire pour les agents de police, la construction d'églises et d'une mosquée[32]. Le Liberia a également exprimé son désir d'élargir son réseau de parcs nationaux, ce qui aiderait à protéger les espèces[16]. En Guinée, les forêts abritant l'oiseau sont exploitées, puis transformées en terres de riziculture, activité destinée à soutenir les fermiers quittant le nord du pays trop sec[4].

Il existe des lois en Sierra Leone, au Liberia et au Ghana pour protéger cette espèce, mais leurs mises en application sont rares[16] - [27]. Le commerce international du Picatharte de Guinée est réglementé, puisque l'oiseau figure dans l'annexe I de la CITES. En 2004 BirdLife International rédige un plan d'action international pour fournir des stratégies destinées à protéger cette espèce. Ce plan est axé sur l'examen de l'habitat restant, la sensibilisation de la population locale et la limitation de la destruction continue de son habitat[12]. En 2006, BirdLife International reçoit une subvention des États-Unis de 19 900 $ de la Disney Wildlife Conservation Fund pour aider à mettre en œuvre ce plan[33]. Les enquêtes menées grâce à ce financement aboutissent à la découverte de nouvelles populations en Sierra Leone. Les gardiens de la réserve Western Area Forest Reserve sont formés pour protéger cette zone du Sierra Leone. Ce plan, doublé des intérêts particuliers que suscitent l'image et le mode de vie de l'oiseau, font du Picatharte de Guinée une espèce phare pour la conservation des habitats à travers l'Afrique et plus particulièrement dans les forêts humides de Guinée[34].

Jusqu'en 2003, on pensait que l'espèce était éteinte au Ghana. La plupart des sites ghanéens où elle est dorénavant connue font partie de réserves forestières actives, exploitées à intervalle régulier. À l'extérieur des réserves, les feux de brousse et l'exploitation minière de l'or et d'autres métaux menacent l'habitat restant. Après sa redécouverte au Ghana, la Ghana Wildlife Society commence à étudier cet habitat devenu restreint et à mettre en œuvre des stratégies de conservation[16].

Dans les années 1950 et 1960, la collecte de cette espèce pour les zoos est une menace majeure, détruisant en particulier plusieurs des colonies de l'oiseau au Liberia[4] - [27]. Les picathartes sont alors capturés par les peuples autochtones avec des pièges, alors que les chasseurs de Guinée, qui capturent déjà des rongeurs et des damans près des colonies de nidification de l'oiseau, attrapent parfois les oiseaux la nuit ; en Côte d'Ivoire, les oiseaux sont parfois attrapés par des personnes généralement venues pour capturer des chauves-souris[4]. À cette époque, la plupart des oiseaux prélevés dans la nature meurent dans les 24 heures. Dans les années 1960, le premier élevage en captivité d'oiseaux en provenance du Liberia s'effectue au zoo de Francfort. Ils ont un comportement peu farouche, allant jusqu'à sonder les sacs à main des visiteurs, ou leur détachant les lacets de chaussures. Il leur arrive de se saisir de souris et de les manger[35]. Plus de 70 Picathartes de Guinée sont présents dans les zoos au cours des années 1970 ; les reproductions en captivité restent rares et aucune population captive stable n'est formée[4]. En 1981, le zoo de San Antonio dit avoir réussi à élever à la main l'un de ces oiseaux[36]. Pourtant entre 1998 et 2002, aucun Picatharte de Guinée vivant n'existe en dehors de l'Afrique[37].

Annexes

Bibliographie

- (en) C. Hilary Fry, Stuart Keith et Emil K. Urban, The Birds of Africa Volume VI, Londres, Academic Press, , 723 p. (ISBN 0-12-137306-1)

- (en) Hazell Thompson, Alhaji Siaka, Aiah Lebbie, Steven W. Evans, Dieter Hoffmann et Eric Sande, International Action Plan for the White-necked Picathartes Picathartes gymnocephalus, Nairobi, BirdLife International Africa Partnership Secretariat, (lire en ligne)

- (en) Hazell S.S. Thompson, « Family Picathartidae (Picathartes) », dans Josep del Hoyo, Andrew Elliott et David A. Christie, Handbook of the Birds of the World, vol. 12 : Picathartes to Tits and Chickadees, Barcelone, Lynx Editions, (ISBN 84-96553-42-6)

- (en) « Species factsheet: White-necked Picathartes Picathartes gymnocephalus », BirdLife International, (consulté le )

Références taxinomiques

- (en) Référence Congrès ornithologique international : (consulté le )

- (fr+en) Référence Avibase : Picathartes gymnocephalus (+ répartition)

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Picathartes gymnocephalus dans Picathartidae

- (en) Référence CITES : espèce Picathartes gymnocephalus (Temminck, 1825) (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (fr) Référence CITES : taxon Picathartes gymnocephalus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (fr+en) Référence ITIS : Picathartes gymnocephalus (Temminck, 1825)

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Picathartes gymnocephalus

- (en) Référence NCBI : Picathartes gymnocephalus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Picathartes gymnocephalus (Temminck, 1825) (consulté le )

- (en) Référence Fonds documentaire ARKive : Picathartes gymnocephalus

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « White-necked Rockfowl » (voir la liste des auteurs).

- UICN, consulté le 20 février 2012

- Fry, Keith et Urban (2000), p. 3

- Thompson (2007), p. 61

- Fry, Keith et Urban (2000), p. 2

- Thompson (2007), p. 60

- Fry, Keith et Urban (2000), p. 14

- (en) Kevin Cook, « White-necked Picathartes », dans Anne Hildyard, Endangered Wildlife and Plants of the World: Pal-rab, Selangor, Marshall Cavendish Corporation, (ISBN 0-7614-7202-9, lire en ligne), p. 1073

- Fry, Keith et Urban (2000), p. 1

- (en) Hazell Shokellu Thompson, « The reproductive biology of the White-necked Picathartes Picathartes gymnocephalus », Ibis, vol. 146, no 4, , p. 615-622 (DOI 10.1111/j.1474-919X.2004.00287.x)

- Fry, Keith et Urban (2000), p. 4

- Thompson (2007), p. 62

- Thompson, Siaka, Lebbie et al. (2004)

- (en) Hazell Shokellu Thompson, « Behaviour of the White-necked Picathartes Picathartes gymnocephalus, at nest sites prior to breeding », Malimbus, Zaria, Nigeria, West African Ornithological Society, vol. 26, nos 1–2, , p. 24–30 (lire en ligne)

- (en) K. E. L. Simmons, « The Taxonomic Significance of the Head-scratching Methods of Birds », Ibis, Wiley-Blackwell, vol. 99, no 2, , p. 178-181 (DOI 10.1111/j.1474-919X.1957.tb01944.x)

- Thompson (2007), p. 63

- BirdLife International, consulté le 20 février 2012

- Thompson (2007), p. 65

- Thompson (2007), p. 64

- (fr) Coenraad Jacob Temminck, Nouveau recueil de planches coloriées d'oiseaux : pour servir de suite et de complément aux planches enluminées de Buffon, vol. 2, (lire en ligne)

- (en) Henry George Liddell et Robert Scott, A Greek–English Lexicon, Oxford, Oxford University Press, , 804 p. (ISBN 0-19-910207-4), p. 146, 374

- (fr) René Primevère Lesson, Manuel d'ornithologie ou description des genres et des principales espèces d'oiseaux, vol. IV, Paris, Roret, , 374–376 p. (ISBN 1-149-12726-0, lire en ligne)

- (en) « Conserving the white-necked Picathartes in Ghana », Earthwatch Institute (consulté le )

- (en) James A. Jobling, The Helm Dictionary of Scientific Bird Names, Christopher Helm, , 432 p. (ISBN 978-1-4081-2501-4 et 1-4081-2501-3), p. 305

- (en) Russell II Mbah Bian, T. Awa, Paul Kariuki Ndang’ang’a, Roger Fotso, Dieter Hoffmann et Eric Sande, International Action Plan for the Grey-necked Picathartes Picathartes oreas, Nairobi, BirdLife International Africa Partnership Secretariat, (lire en ligne)

- (en) Knud A. Jønsson, Jon Fjeldså, Per G.P. Ericson et Martin Irestedt, « Systematic placement of an enigmatic Southeast Asian taxon Eupetes macrocerus and implications for the biogeography of a main songbird radiation, the Passerida », Biology Letters, Londres, Royal Society, vol. 3, no 3, , p. 323-326 (DOI 10.1098/rsbl.2007.0054, lire en ligne)

- (fr) « Picathartidae », CINFO (consulté le )

- Thompson (2007), p. 67

- (en) Kjell Scharning, « White-necked Rockfowl Stamps », Theme Birds on Stamps (consulté le )

- (en) Peter Matthiessen, African Silences, New York, Random House, , 225 p. (ISBN 0-679-40021-4), p. 56

- (en) Wildscreen, « David Attenborough: Oral History Transcription », (consulté le )

- (en) « Liberia and Sierra Leone move to designate Gola Rainforest as National Park », BirdLife International, (consulté le )

- (en) « Political will saves important tropical forests in Sierra Leone and Indonesia », BirdLife International, (consulté le )

- (en) « BirdLife receives Disney award », BirdLife International, (consulté le )

- (en) « Communities unite to protect White-necked Picathartes », BirdLife International, (consulté le )

- (fr)Bernhard Grzimek (dir.), Le Monde animal en 13 volumes : Encyclopédie de la vie des bêtes, t. IX : Oiseaux 3, Zurich, Éditions Stauffacher S.A., , 1re éd., 594 p., chap. XI (« Timaliens et Fauvettes »), p. 226-227

- (en) S. David McKelvey, « Successful hand-rearing of the White-necked picathartes at San Antonio Zoo », International Zoo Yearbook, Londres, The Zoological Society of London, vol. 21, no 1, , p. 219-221 (DOI 10.1111/j.1748-1090.1981.tb01988.x)

- (en) Donna Olendorf, Grzimek's Animal Life Encyclopedia, vol. 10, Farmington Hills, Gale Group, , 2e éd. (ISBN 0-7876-5786-7), p. 523