Petit nègre

Le petit nègre, autrement dénommé pitinègue, français tirailleur ou forofifon naspa, est un pidgin utilisé entre environ 1857 et 1954 par des soldats ouest-africains et leurs officiers blancs dans certaines colonies françaises, et consistant en une version simplifiée du français[1]. Par extension, cette expression a été utilisée pour désigner plus largement les autres langues simplifiées. Le petit nègre était enseigné aux habitants indigènes dans l'armée coloniale française[2]. Ce langage est maintenant largement perçu comme raciste[3] - [4].

Histoire

L'expression « petit nègre » pour parler d'une forme de français est attestée dès 1877 dans Le Charivari[5] - [6] sous la plume de Pierre Véron[7].

Maurice Delafosse, administrateur colonial et linguiste spécialiste des langues africaines, est un des premiers à rédiger en 1904 une description du petit nègre, qu'il qualifie de « simplification naturelle et rationnelle de notre langue si compliquée »[8]. Il en donne une description syntaxique qui tient en une vingtaine de lignes.

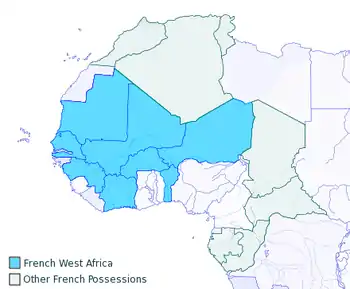

La Première Guerre mondiale va entraîner un afflux important de conscrits originaires de l'Afrique subsaharienne dans l'armée française, les tirailleurs sénégalais, dont beaucoup ne parlent pas le français. Même si le bambara est relativement répandu parmi eux, ils parlent généralement des langues différentes et la constitution d'un corps d'interprètes semble trop complexe à mettre en œuvre[9]. Les autorités françaises décident donc d'imposer aux Africains un français simplifié, appelé le « français tirailleur ». En 1916, paraît un manuel militaire intitulé Le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais[10], qui décrit les règles du français tirailleur : « Ce qui importe avant tout c'est de fixer le moule dans lequel il faudra couler la phrase française pour nos tirailleurs connaissant quelques mots de notre langue. » Cet ouvrage est à destination des gradés francophones, afin de leur permettre de « se faire comprendre en peu de temps, de leurs hommes, de donner à leurs théories une forme intelligible pour tous et d'intensifier ainsi la marche de l'instruction ».

En 1906, le Nouveau Larousse illustré définit le « petit nègre » en ces termes : « Langue française réduite à des formes élémentaires que les littérateurs font parler aux nègres des colonies françaises, mais qui en réalité n'existe pas »[11]. Puis en 1928, dans le Larousse du XXe siècle : « Français élémentaire qui est usité par les Nègres des colonies »[12] - [13].

Analyse

Selon la linguiste Laélia Véron, le français dit « petit nègre » est issue d'une idéologie coloniale et visait en fait à « enseigner un sous-français à des personnes auxquelles on ne voulait pas donner la citoyenneté française »[14].

Caractéristiques

Les indications ci-dessous sont tirées de l'ouvrage écrit en 1904 par Maurice Delafosse[8], cité plus haut.

- Les verbes sont employés sous une forme simple :

- infinitif pour le présent ou le futur, pour tous les verbes (sauf « être » qui n'existe pas), précédé du pronom personnel exemple : « moi parler » ;

- certains verbes des autres groupes sont utilisés sous la forme d'un infinitif en remplaçant la terminaison par celle d'un verbe du premier groupe, exemple : « vouler » au lieu de « vouloir », ou parfois en supprimant le "r" final (« parti » au lieu de « partir »).

- La négation est marquée par le mot « pas » placé après le verbe (« lui parti pas »).

- Il n'y a pas de genre ni de nombre.

- L'article est supprimé (« son maison ») ou au contraire maintenu de façon permanente comme un préfixe du nom (« son la maison »).

- Le verbe « gagner » est employé très fréquemment, de même que l'expression « y a » (ou « y en a ») comme particule verbale (pour « il y a » ou « il y en a ») : « moi y a gagné perdu » (signifiant « j'ai perdu ») ; l'expression « moi y'a dit » est caractéristique du français tirailleur.

- Certains mots empruntés au français populaire ou à la terminologie maritime sont fréquemment employés : « mirer » (pour « regarder »), « amarrer » (pour « attacher »).

- Le mot « là » est employé comme pronom démonstratif (emprunt au créole antillais : ti moun là = cet enfant).

- Les prépositions « à » et « de » sont fréquemment supprimées et souvent remplacées par « pour » : « moi parti pour village » (« je vais au village »).

Références

- Skirgård 2013.

- Paul Wijnands, Le français adultère, ou, Les langues mixtes de l'altérité francophone, Paris, Publibook, coll. « EPU. Lettres & langues. Linguistique », , 142 p. (ISBN 2-7483-0929-4), p. 119 [lire en ligne].

- Chemin 2021.

- Ropert 2018.

- Van den Avenne 2013.

- Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL) :

- « Nègre », Trésor de la langue française informatisé (TLFi) : « 1877 petit nègre subst. «mauvais français» (Le Charivari, 1 a ds Quem. DDL t.3) » ;

- « Nègre », Base historique du vocabulaire français (BHVF) : « 1877 - «M. de Fourtou ne pouvait cependant pas parler petit nègre, pour être plus bref [...]» Le Charivari, , la - M.H. » ;

- Pierre Véron, « Bulletin politique », Le Charivari, vol. 46, , p. 1, col. 1 (lire en ligne).

- Delafosse 1904.

- Van den Avenne 2005.

- Le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais 1916.

- Claude Augé (dir.), Nouveau Larousse illustré - Dictionnaire universel encyclopédique, vol. supplément, Paris, Larousse, , p. 399 [lire en ligne].

- Paul Augé (dir.), Larousse du XXe siècle en six volumes, Paris, Larousse, .

- Jean de La Guérivière, Les fous d'Afrique : Histoire d'une passion française, Paris, Seuil, coll. « L'histoire immédiate », , 379 p. (ISBN 2-02-037217-7), p. 20.

- Jean-Baptiste de Montvalon, « Laélia Véron : l’action du verbe », Le Monde, .

Voir aussi

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

Sources primaires d'époque :

- Maurice Delafosse, « Petit-nègre », dans Vocabulaire comparatif de plus de 60 langues ou dialectes parlés à la Côte d'Ivoire, Paris, Leroux, , p. 263–265 [lire en ligne]

- Le français tel que le parlent nos tirailleurs sénégalais, Paris, Imprimerie militaire universelle L. Fournier, , 35 p. (lire en ligne).

Sources secondaires :

- Sénamin Amedegnato et Sandra Sramski, Parlez-vous petit nègre ? : Enquête sur une expression épilinguistique, Paris, L'Harmattan, coll. « Sociolinguistique », , 134 p. (ISBN 2-7475-4819-8, lire en ligne).

- Ozouf Sénamin Amedegnato, « « Non-langue » et littérature : L'exemple du parler petit-nègre », dans Musanji Ngalasso-Mwatha (dir.), L'imaginaire linguistique dans les discours littéraires politiques et médiatiques en Afrique (actes du colloque international organisé par le CELFA (Centre d'études linguistiques et littéraires francophones et africaines) de l'Université Michel de Montaigne-Bordeaux 3 et le LASELDI (Laboratoire de sémiolinguistique, didactique et informatique) de l'université de Franche-Comté à Besançon, à la Maison des sciences de l'homme d'Aquitaine, -), Pessac, Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Études africaines et créoles » (no 1), , 661 p. (ISBN 978-2-86781-701-4), p. 97–114 [lire en ligne].

- (en) Andrei A. Avram, « Kolonial-Deutsch and Français Tirailleur : A comparative overview », dans Daniel Schmidt-Brücken (dir.), Susanne Schuster (dir.) et Marina Wienberg (dir.), Aspects of (Post)Colonial Linguistics : Current Perspectives and New Approaches (contributions à la First Bremen Conference on Language and Literature in Colonial and Postcolonial Contexts (BCLL) organisée par l'International Association for Colonial and Postcolonial Linguistics (IACPL) à l'Université de Brême, -), Berlin et Boston, De Gruyter, coll. « Koloniale und Postkoloniale Linguistik » (no 9), , 273 p. (ISBN 978-3-11-044222-9, 978-3-11-043690-7 et 978-3-11-043402-6, DOI 10.1515/9783110436907-006), p. 101–130 [lire en ligne].

- Anne Chemin, « Le « parler petit nègre », une invention coloniale », Le Monde, .

- Laurent Dornel et Sophie Dulucq, « Le français en Afrique Occidentale Française », Diasporas. Histoire et sociétés, no 2 « Langues dépaysées », , p. 154–161 (lire en ligne).

- Alessandro Costantini, « Écrivez-vous petit-nègre ? : La parole française écrite en situation d'énonciation coloniale et sa représentation », Ponti / Ponts : Langues, littératures, civilisations des pays francophones, Milan, Cisalpino Istituto Editoriale Universitario - Monduzzi Editore, no 8 « Monstres », , p. 109–136 (ISBN 978-88-323-6204-6).

- Maurice Houis, « Une variété idéologique du français : Le “langage tirailleur” » (conférence au IVe colloque international des études créoles à Lafayette (Louisiane), -), Afrique et Langage, no 21, , p. 5–17.

- Guy Lavorel, « Du “forofifon naspa” au “petit nègre” : Un code simple ou dénigrant ? », dans Jeanne-Marie Amat-Roze (dir.) et Christian Benoit (dir.), L'Empire colonial français dans la Grande Guerre : Un siècle d'histoire et de mémoire (actes du colloque L'outre-mer français et la Grande Guerre organisé par l'Académie des sciences d'outre-mer au Musée de l'Armée, Hôtel des Invalides, Paris, -), Paris, Dacres, coll. « Mémorial de Verdun », , 905 p. (ISBN 979-10-92247-98-5), p. 637–650.

- Gabriel Manessy (en), « Français-tirailleur et français d'Afrique », Langues et Cultures, Cahiers de l'Institut linguistique de Louvain (CILL), vol. 9, nos 3-4 « Mélanges offerts à Willy Bal », , p. 113–126, repris dans Michel Beniamino (dir.) et Claudine Bavoux (dir.), Les Français en Afrique noire : Mythe, stratégies, pratiques, Paris, L'Harmattan, coll. « Espaces Francophones », , 244 p. (ISBN 2-7384-2974-2), chap. 6, p. 111–119 [lire en ligne].

- (en) Mikael Parkvall (sv), « Français tirailleur : Not just a “language of power” », Language Ecology, vol. 2, nos 1-2, , p. 60–76 (DOI 10.1075/le.18009.par).

- (de) Manfred Prinz, « Überlegungen zur Sprache der “Tirailleurs” », dans János Riesz (dir.) et Joachim Schultz (dir.), “Tirailleurs sénégalais” : Zur bildlichen und literarischen Darstellung afrikanischer Soldaten im Dienste Frankreichs / Présentations littéraires et figuratives de soldats africains au service de la France, Francfort-sur-le-Main, Berne, New York, Peter Lang, coll. « Bayreuther Beiträge zur Literaturwissenschaft » (no 13), , 280 p. (ISBN 3-631-41555-9), p. 239–259.

- Pierre Ropert, « Le français “petit-nègre”, une construction de l'armée coloniale française », France Culture, .

- (en) Hedvig Skirgård, Français Tirailleur Pidgin : A corpus study (thèse de Master of Arts en linguistique), Departement de linguistique de l'université de Stockholm, , 71 p. (lire en ligne [PDF]).

- Cécile Van den Avenne, « Bambara et français-tirailleur. Une analyse de la politique linguistique de l'armée coloniale française : la Grande Guerre et après », Documents pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde, Société internationale pour l'histoire du français langue étrangère ou seconde (SIHFLES), no 35, , p. 123–150 (DOI 10.4000/dhfles.1115, HAL halshs-00356207, lire en ligne).

- Cécile Van den Avenne, « Petit-nègre et bambara : La langue de l'indigène dans quelques œuvres d'écrivains coloniaux en Afrique occidentale française », dans Christine Queffélec et Danielle Perrot-Corpet (dir.), Citer la langue de l'autre : Mots étrangers dans le roman, de Proust à W. G. Sebald (actes du colloque Citer la langue de l'autre : Fonctions du pérégrinisme dans les œeuvres de fiction du XXe siècle, organisé par l'équipe de littérature comparée du centre de recherche LERTEC (Lecture et réception du texte contemporain) à l'Université Lyon-2, -), Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Passages », , 222 p. (ISBN 978-2-7297-0798-9, HAL halshs-00356208v2), p. 77–95.

- Cécile Van den Avenne, « « Les petits noirs du type y a bon Banania, messieurs, c'est terminé » : La contestation du pouvoir colonial dans la langue de l'autre, ou l'usage subversif du français-tirailleur dans Camp de Thiaroye de Sembène Ousmane », Glottopol, no 12, , p. 111–122 (HAL halshs-00356206, lire en ligne).

- Cécile Van den Avenne, « Reprise et détournement d'un stéréotype linguistique : Les enjeux coloniaux et postcoloniaux de l'usage du « petit nègre » dans la littérature africaine », dans Lise Gauvin (dir.), Cécile Van den Avenne (dir.), Véronique Corinus (dir.) et Ching Selao (dir.), Littératures francophones : Parodies, pastiches, réécritures, Lyon, ENS Éditions, coll. « Signes », , 285 p. (ISBN 978-2-84788-361-9), p. 263–275 [lire en ligne]

.

. - Cécile Van den Avenne, « De l’authenticité du petit-nègre », dans De la bouche même des indigènes : Échanges linguistiques en Afrique coloniale, Paris, Vendémiaire, coll. « Empires », , 268 p. (ISBN 978-2-36358-251-5), p. 139–162.

- Cécile Van den Avenne, « La fabrication textuelle du « français africain » : Entextualisation, mises en scènes, réceptions », Langue française, no 202, , p. 61–75 (DOI 10.3917/lf.202.0061, lire en ligne).