Patrick Geddes

Sir Patrick Geddes (né le à Ballater, Aberdeenshire, Écosse et mort le à Montpellier)[1] est un biologiste et sociologue écossais, connu aussi comme un précurseur dans de nombreux domaines, notamment l’éducation, l’économie, l’urbanisme, la géographie, la muséographie et surtout l’écologie[2].

.jpg.webp)

| Naissance |

Ballater |

|---|---|

| Décès |

(à 77 ans) Montpellier |

| Nationalité | Britannique et française |

| Conjoint | Anna Geddes (en) |

| Enfants | Arthur Geddes (d) et Norah Geddes (en) |

| Formation | Royal School of Mines, Imperial College London et Perth Academy (en) |

|---|---|

| Profession | Urbaniste, sociologue, écologue (d), botaniste, illustrateur scientifique, philosophe et biologiste |

| Employeur | Université de Dundee, université d'Édimbourg et université de St Andrews |

| Distinctions | Knight Bachelor |

| Membre de | Royal Society of Edinburgh |

| Influencé par | Thomas Henry Huxley |

|---|

Il entretint des rapports d’amitié ou épistolaires avec plusieurs grands penseurs de son temps, tels Thomas Huxley, John Dewey, Pierre Kropotkine, Charles Darwin, Henri Bergson, Mahatma Gandhi, Rabindranath Tagore, Albert Einstein. Il fut anobli en 1932, peu avant sa mort, pour « services rendus à l’éducation », après avoir refusé le titre de Knight en 1912, « pour raisons démocratiques »[3].

Francophone et très francophile depuis ses années d’études à Roscoff auprès de Lacaze-Duthiers qui dirigea sa soutenance de thèse à la Sorbonne dans les années 1870, il a fondé en 1924 un troisième Collège des Écossais à Montpellier. Il avait également acquis le château d'Assas afin d’en faire un centre d’études consacré à l’urbanisme, mais ce projet est pratiquement resté à l’état d’ébauche interrompue sans suite après son décès en 1932, jusqu’à ce que l’Association Patrick Geddes France le relance à partir de [4] - [5].

Enseignant atypique

Très doué pour les études, qui étaient « all studies were fish for his net »[6] (traduit par : « comme des poissons à prendre pour ses filets »), Geddes fut un contemporain de Darwin, et Thomas Huxley dit de lui qu’« il honora tous ses professeurs en les surpassant »[6]. Bien que très critique envers le système scolaire et universitaire, dont il ne brigua jamais aucun diplôme[7], il enseigna la zoologie à l’Université d’Édimbourg de 1880 à 1888, la botanique à l’Université de Dundee de 1888 à 1919 et la sociologie à l’Université de Bombay, de 1919 à 1924.

Parmi de nombreuses affinités avec le poète bengali Rabindranath Tagore, Geddes partage la passion de l’enseignement et le respect de l’enfance. « Plus la science psychologique progresse, et plus elle permet de mesurer et d’approfondir non seulement l’influence fondamentale des parents et des ancêtres, l’importance des conditions initiales, mais aussi la signification des émotions et des songes d’enfants, de leurs rêves et de leurs actions[8] ».

By Doing We Learn, c’est en faisant que l’on apprend

Toute sa vie durant et partout où il vivra, Geddes va développer des formes variées d'éducation populaire pluridisciplinaire, en diffusant avec enthousiasme des connaissances théoriques et pratiques débordant le strict cadre des spécialités académiques.

Engagé comme professeur de botanique à l'Université de Dundee, il se jette avec entrain dans l'organisation de son département : « puisque c'est le plus modeste de toutes les universités du Royaume, il ne sera pas difficile d’en faire le plus parfait »[6]. C'est principalement dans cette ville, qui compte le plus grand nombre d’étudiants de tout le Royaume-Uni, qu’il va concevoir l’essentiel de ses idées sur la planification urbaine, town planning. Inextricablement lié à la justice sociale, l’urbanisme de Geddes vise toujours à faire contribuer activement les habitants à l’entretien, l’amélioration et la gestion de leur environnement. Une conception qu’il va développer et enrichir par sa pratique au Royaume-Uni et à l’étranger, dans le souci constant d’équilibrer le respect de la nature avec celui des cultures locales.

Certain que « l’éducation est le moteur du changement social et d’une citoyenneté active »[7], Patrick Geddes fonde son enseignement non seulement sur la lecture ou les cours magistraux mais aussi sur la pratique, By Doing We Learn, c’est en faisant que l’on apprend. Il va ainsi impulser partout où il vit des activités de plein air sous le signe de sa devise « combinant respectivement hand, heart, and head, la main, le cœur et la tête »[7] : création dans les espaces urbains délaissés[9] de jardins d’agrément, botaniques et potagers, visant non seulement à produire de la nourriture localement, mais aussi à étudier et observer la biodiversité, les formes de la vie et les changements saisonniers, tout en renforçant la cohésion sociale par la prise de conscience écologique et la participation des habitants de tous âges.

Selon Lewis Mumford, parmi « toutes les contributions révolutionnaires de Patrick Geddes à la planification, ce qui le distinguait de l’administrateur, du bureaucrate ou de l’homme d’affaires, c’était « son désir de laisser une partie essentielle du processus aux mains de ceux qui vont l’utiliser : les consommateurs et les citoyens »[10]. Mumford a hérité aussi du respect de Geddes pour le savoir populaire ou prémoderne[11] ».

Décaler le regard pour mieux réapprendre à voir

Musée, laboratoire, université, autant d’institutions que Geddes va également révolutionner en les synthétisant dans son Outlook Tower (en), monument phare de la rénovation de l’Old Town d’Édimbourg[12], assez différent de l’attraction touristique qu’il est devenu. Telle qu’elle fut inaugurée en 1892 en plein centre historique, cette tour d’observation surmontée d’une camera oscura est considérée en effet comme le premier laboratoire de sociologie au monde[13], conçue à la fois comme modèle de préservation d’un édifice ancien et espace d’anticipation, conservatoire d’histoire locale et lieu ouvert où penser la ville et son environnement depuis une multiplicité des points de vue, optiques et thématiques.

.jpg.webp)

« Appelée alternativement Regional Tower, Index ou Civic Museum, Thinking Machine, Graphic Encyclopaedia, Geographic Exhibition, Sociological, Civic ou Geotechnic Laboratory »[14]… elle est ainsi décrite en 1917 dans une recension en français de Cities in Evolution, l’ouvrage encyclopédique de Geddes paru à Londres deux ans plus tôt : « Ses six étages superposés représentent dans leur empilement comme une série de cercles concentriques dont les destinations vont en se rétrécissant, depuis le rez-de-chaussée, consacré au monde entier, ou le premier étage, attribué à l’Europe, jusqu’au cinquième étage, réservé à la cité même, surmonté d’une terrasse et d’une chambre obscure qui projette sur un écran tabulaire la perspective animée de ce centre régional de l’étude mondiale »[15].

Déroutant d’emblée toute possible routine, « Geddes invitait les visiteurs à grimper rapidement les cinq volées de marches pour arriver directement à la base de la tourette octogonale et emprunter tout de suite un autre escalier interne, en bois, qui conduisait à une petite terrasse d’où il était enfin possible d’admirer à l’œil nu, à 80 pieds du sol et sur 360°, le panorama de la ville[16] ». Résultat, « Personne ne peut mieux donner vie à la Tour que Patrick Geddes. Lorsqu’il est présent, les visites sont mémorables. S’il s’absente trop longtemps, la Tour périclite. Si le petit opuscule A First Visit to the Outlook Tower — peut-être un des textes les plus aboutis sur le sujet — sort en 1906, c’est parce qu’en l’absence de Geddes elle peine à trouver son public »[14].

En plus de celle qu’il avait projeté avec Élisée Reclus d’édifier sur la colline de Chaillot, « afin d’avoir une vue sur Paris »[3] pour l’Exposition Universelle de 1900[Note 1], Geddes aménage deux autres Outlook Towers en France, l'une au Collège des Écossais qu’il fonde à Montpellier en 1924, et l'autre « à Domme, en Dordogne, achevée en 1937 par Paul Reclus. Les tours de Geddes veulent éduquer l’outlook, le regard de l’observateur. […] Elles sont conçues en opposition à la conception et à la finalité des musées de son époque : exposer de riches collections pour une élite cultivée et imposer le style antiquisant. Elles sont tout au contraire un outil d’émancipation sociale, ouvert à un large public et à ses préoccupations ; qui plus est, un élément unificateur de la ville. […] Cette conception didactique se perçoit dans d’autres projets, des jardins botaniques ou zoologiques tel celui d’Édimbourg, ouvert en 1913[17] ».

Réciproquement, sa participation à la création du Jardin zoologique d’Édimbourg (en) va s’avérer très formatrice en termes de planification, notamment pour concevoir les interactions complexes entre biogéographie, géomorphologie et systèmes anthropiques au niveau d’une région[18].

Pionnier de l’écologie

Il est le premier à avoir mis en évidence la nécessité de préserver autour des villes des ceintures vertes[19], à la fois maraîchères et d’agrément, notion qui va considérablement influencer le mouvement des cités-jardins fondé par Ebenezer Howard, préconisant entre autres de limiter la taille des villes afin de maintenir des échanges vivants entre la cité, les terres agricoles et les espaces naturels alentour. Pour approfondir l’analyse d’une civilisation complètement dépendante de l’extraction de la houille, c’est à Geddes que Lewis Mumford emprunte les termes d’« ère paléotechnique » et de « cité carbonifère », parmi plusieurs autres concepts essentiels à l’instar de biorégionalisme, conurbation[20] ou « néotechnique », mais aussi « cosmodrame », « biodrame », « technodrame », « polidrame » et « autodrame » qui, selon Geddes, « fournissent le scénario et le décor de l’existence humaine »[21].

« Par « paléotechnique », Geddes entendait le gâchis de la révolution industrielle : l’exploitation effrénée des ressources naturelles et humaines, des paysages dévastés, des villes mégalopolitaines pleines d’usines, de bureaux et de taudis, des vies humaines jamais développées. Quant à la « néotechnique », elle signifiait : énergies non polluantes et le besoin de réconcilier l’utile et le beau, l’agglomération urbaine et le paysage naturel ou lié à un labeur primaire. Par « biotechnique », il entendait les moyens pour promouvoir une pensée vive et vivifiante, qui ouvrirait la porte à des existences plus épanouies. Et, enfin, la géotechnique devait être l’étude qui permettrait à l’être humain d’apprendre comment habiter pleinement la terre »[22].

Quant à l’architecture du paysage, Geddes est considéré comme le premier en Europe à l’avoir pratiquée en se définissant comme architecte de paysage, tandis que ces termes étaient utilisés aux États-Unis par la firme de Frederick Law Olmsted[23]. Il concevait un parc urbain pratiquement comme une « cathédrale laïque pour la cité », un écosystème équilibré entre passé et présent qui laisse le futur ouvert, tout en permettant de développer le sens civique des habitants, à l’égal du musée ou de l’université[24].

Conservative Surgery, chirurgie conservatrice

Si Geddes fait évoluer les cadres institutionnels, il transpose aussi les concepts à travers les champs du savoir. Partant de « la symbiose, un processus biologique d’interactions mutuelles entre espèces différentes pour un bénéfice commun […] Geddes transfère ce processus vers une symbiose sociétale, afin de régénérer le paysage de la Vieille ville d’Édimbourg, qui s’était graduellement détérioré en taudis[25] ». Et ce transfert conceptuel, de la biologie à la sociologie, n’est pas le seul qu’il va réaliser très concrètement, d’une discipline à l’autre et du laboratoire au terrain, tout au long de cette rénovation urbaine qu’il définit comme «chirurgie conservatrice», ancrée dans son contexte d’origine.

« Le caractère local ne représente pas simplement un caractère pittoresque accidentel, comme le pensent et le disent ses imitateurs. On l’atteint seulement à la suite d’une compréhension et d’un traitement appropriés de l’ensemble de l’environnement, à travers l’acquisition d’un vif sentiment de la vie essentielle et caractéristique du lieu en question »[26].

Dans le souci constant d’appréhender la vie dans son ensemble, Life As a Whole, le biorégionalisme applique ainsi très directement sa devise Think Globally, Act Locally (traduit par : penser globalement, agir localement) en relevant d’une écologie qui intervient toujours avec, jamais contre la nature, toujours en harmonie avec le tissu de la vie, the web of life. « Les enquêtes de terrain régionales deviennent des diagnostics avant traitement, faits par un médecin de l’environnement, un régionalisme bio-social qui prend en compte l’Homme dans la Nature[25] ». Et par une autre de ses devises célèbres, By Leaves We Live, Patrick Geddes rappelle l’importance vitale du végétal.

« C’est par les feuilles que nous vivons. Certains ont l’idée étrange que ce serait la monnaie qui les fait vivre. Ils croient que l’énergie est générée par la circulation de l’argent. Alors que le monde est essentiellement une gigantesque colonie de feuillage, se développant et formant non seulement une masse minérale mais une véritable terre de feuilles. Ce n’est pas le tintement des pièces qui nous fait vivre mais bel et bien la plénitude de nos moissons »[27].

Écologie de la ville, économie de l’environnement

« Patrick Geddes (qui considérait que l’argent manquait moins que les idées) ne s’est jamais laissé arrêter par des contingences financières lorsqu’il s’agissait de lancer des projets lui tenant à cœur »[28]. Cette volonté de placer systématiquement la finance au service des humains, des connaissances et de l’environnement, qui avait tant frappé les frères Reclus découvrant la rénovation de l’Old Town, resta intrinsèque aux projets que Geddes impulsa toute sa vie, même si elle ne lui permit pas toujours d’aboutir.

Et le rappel de ce principe pourrait s’avérer utile dans le cadre d’une économie de l’environnement, de l’énergie et du gaspillage qui ne se réduirait pas à tout financiariser. Geddes, en effet, procède là encore d’un point de vue à la fois précurseur et original, puisqu’il souligne « la divergence entre l’apparence d’une richesse financière croissante et la vérité de la dissipation énergétique », en constatant par exemple que « seule l’énergie obtenue d’une machine à vapeur est comptabilisée par l’économie, alors que les 90 % dissipés et perdus à jamais restent invisibles »[29].

En resituant toujours l’économie et dans la société et dans l’environnement, Geddes rappelle que cette discipline ne peut se limiter à considérer les échanges en termes quantitatifs mais doit également étudier la nature des interactions et leurs conséquences. Ce qu’il illustre entre autres dans Ruskin Economist (1884), où il prolonge la critique du capitalisme forgée par John Ruskin trente ans plus tôt dans son économie politique de l’art, The Political Economy of Art (1857), jusqu’à une économie d’ensemble de la culture, incluant les sciences, la santé, l’environnement et toutes les activités humaines :

« L’influence de l'environnement ordinaire excède probablement celle de l’hérédité ou de la fonction. L’importance de la nourriture et de la qualité de l’atmosphère commence à être reconnue, ainsi que celle de la lumière. Le jardinier butte le céleri pour l’attendrir, le zoologiste arrête les transformations du têtard en retirant la lumière, le sphygmographe montre l’accélération du pouls au moindre rayon de soleil ; et le médecin comme le physiologiste n’hésitent pas à généraliser et appliquer ces résultats au développement de la vie humaine dans les villes »[30].

Partisan d’une géographie évolutive

Geddes partage la conviction de John Ruskin que les processus sociaux et la forme qu'ils prennent dans l'espace sont liés. En modifiant leur forme, il est donc possible de changer la structure sociale. Cela était particulièrement important à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, lorsque l’industrialisation transformait radicalement les conditions de vie, et on peut considérer que Geddes a inventé « une grammaire participative pour remédier aux nuisances de la ville industrielle »[3].

Partant du postulat qu’« Il faut l’ensemble de la région pour faire la ville, c’est ce concept qu’il détaille dans un schéma : les versants formant la vallée sont ponctués par divers types d’habitations ou d’urbanisations à chaque étape de la migration des populations qui descendent des hautes terres vers le fleuve[3] ». Un schéma qui, contrairement à la notion technique de bassin versant, n’exclut ni les apports culturels ni la configuration naturelle du paysage. D’ailleurs, « La coupe de la Vallée de Geddes est également influencée par Histoire d’un ruisseau, écrit par son ami Élisée Reclus, figure marquante de l’école de géographie humaine française »[25]. Après avoir visité l’Écosse, le géographe anarchiste et son frère, l’anthropologue Élie Reclus, publient en 1904 un texte élogieux sur Geddes et ses réalisations.

« L’enseignement du biologiste s’est répandu en dehors de l’université et, sous son influence, se forment des groupes d’amateurs enthousiastes, sociétés d’ouvriers botanisant le dimanche, qui connaissent admirablement la flore locale et la respectent ; ils refusent même d’herboriser avec les malencontreux personnages qui s’obstinent à arracher des plantes sous prétexte de collections »[31].

Tout comme les deux frères avec lesquels il va rester ami, Geddes considère en effet la géographie comme une science en évolution, qu’il relie toujours très concrètement à l’histoire du lieu et à son contexte sociologique, mais aussi botanique, zoologique et géologique, à partir de l’enquête sur le terrain, Regional Survey, minutieuse et pluridisciplinaire.

Révéler le génie du lieu

« Dans le cadre du projet pour Dunfermline, j’ai fait des suggestions précises en vue de la réalisation d’une Cité idéale, y compris des plans architecturaux permettant son exécution, en sorte que l’on voit combien l’étude locale et une planification adaptative sont nécessaires pour chaque ville en particulier, voire pour chaque point de chaque ville. C’est ainsi et ainsi seulement que nous pouvons espérer parvenir à un développement réellement évolutif, c’est-à-dire tenant compte des particularités locales, des avantages et des possibilités en termes de lieu, activités, habitants, place, occupation, and people »[32].

Dans cette conférence de 1904, à laquelle assiste également Ebenezer Howard, Geddes insiste à plusieurs reprises sur la notion de design, en lui attribuant le sens qu’on lui connaît actuellement, à la fois graphique (dessin) et conceptuel (dessein, programme). Le projet pour Dunfermline concerne la ville d’origine du milliardaire Andrew Carnegie, la fondation du célèbre mécène ayant fait appel à Geddes et à Thomas Mawson (en), autre architecte paysagiste, pour concevoir l’aménagement d’un vaste terrain acquis à cet effet. Même si aucun de ces projets ne fut finalement retenu, tous deux influencèrent considérablement le dessin de l’actuel parc Pittencrieff (en) et restent des modèles en la matière, celui de Geddes se caractérisant par son refus de tout élitisme. Pour lui, en effet, « L’objectif n’est pas d’ennoblir le cadre de vie des élites et des classes moyennes. Il est de donner à tous des conditions de vie décentes, et de les ouvrir à la culture»[33] ».

Un art de l’urbanisme exemplaire

Enquête préliminaire approfondie et pluridisciplinaire, souci de l’équilibre entre espaces naturels et surfaces bâties, attention portée aux approvisionnements en énergie, participation des habitants à l’aménagement et à l’entretien de lieux autogérés, respect de l’histoire et des cultures régionales, c’est probablement dans le domaine de l’urbanisme que l’influence théorique et pratique de Geddes va s’avérer la plus marquante.

« Il conceptualise cet urbanisme sous le terme savoureux de « Demopolis » (en opposition à des villes susceptibles de devenir des « Tyrannopolis »). La Ville est celle qui possède une carte avec une population qui se gouverne elle-même depuis sa mairie mais qui exprime aussi les idées spirituelles qui gouvernent sa vie, comme autrefois sur l’ancienne acropole ou dans l’église et la cathédrale médiévale »[3].

La rénovation du centre historique d’Édimbourg reste sa réalisation la plus connue. Durant une quinzaine d’années, cette entreprise s’imbrique étroitement à son histoire personnelle, puisque c’est là que Geddes s’installe en 1886 avec Anna Morton, qu’il vient d’épouser après avoir fondé avec elle une organisation philanthropique pour la réhabilitation de la vieille ville, alors réduite à l’état de taudis. « Pour Geddes, l’environnement architectural historique est d’ordre vital, il est la mémoire collective de la ville, une mémoire qui enracine les habitants dans le sol de leur expérience, car sans passé, il n’y a pas de devenir »[34].

Anna « est très impliquée dans le travail social d’Octavia Hill et dans le mouvement de libération des femmes. Elle est, d’après Ph. Mairet[35] le biographe de Geddes et A. Geddes leur fils, un des soutiens constants de l’action de Geddes »[3]. C’est donc avec sa contribution active et celle de leurs trois enfants qu’il va non seulement rénover l’Old Town de façon exemplaire mais le transformer, via les Summer Meetings, en un centre majeur de la culture, des sciences et des arts au rayonnement international.

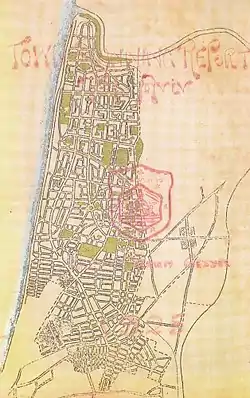

Avec son fils Arthur né en 1895, qui épousera Jeannie Colin, petite-fille d’Élisée Reclus, il va travailler entre autres sur des projets d’urbanisme en Palestine. Fin 1910, en effet, « il est chargé par l’Organisation sioniste de dessiner et de concevoir les plans de l’Université hébraïque de Jérusalem, des jardins périphériques des villes de Jérusalem et de Haïfa, ainsi que d’un certain nombre de colonies dans différents endroits[36] ». Il retournera en Palestine en 1925 et y dessinera un plan d’ensemble pour la ville de Tel-Aviv.

Alasdair, l’aîné des fils, va être tué sur le front en 1917, tandis que ses parents sont installés en Inde. Sa mère Anna, déjà très malade, ne lui survit que deux mois, sans que Patrick soit parvenu à lui annoncer le décès de leur fils[27].

Norah, l’aînée de leurs enfants, épouse l’architecte Frank Mears (en), avec lequel Patrick Geddes collabore sur divers projets et auquel il va commander le plan du pavillon des Indiens pour le Collège des Écossais qu’il fonde à Montpellier en 1924.

Savant complet

Tout au long de sa vie, Geddes théorise et met en pratique une approche pluridisciplinaire des savoirs, qui relie les sujets d’étude et les thématiques pour les faire dialoguer indépendamment des compartiments universitaires. « Son modèle n’est jamais le collectionneur ou le spécialiste académique, mais le curieux fasciné par la variété inépuisable de l’expérience du monde »[37].

Les Summer Meetings, synergie estivale des arts et des sciences

Remarquable musicienne, son épouse Anna a grandement contribué à « encourager son intérêt latent pour les arts et la musique, raffermissant son importance à l’égal de son intérêt pour les sciences. Ainsi, le souci de développer des communautés s’adressait autant à leur santé spirituelle que physique. En un temps où les spécialisations scientifiques devenaient de plus en plus pointues, Geddes au contraire élargissait ses intérêts généralistes. Ses idées d’ensemble étaient étrangères aux scientifiques avec lesquels il avait été associé auparavant –ce qui explique peut-être qu’il ne reste pas trace de son nom dans de nombreuses bibliographies scientifiques actuelles– tout en n’étant pas lui-même un scientifique. Tandis que ceux-ci progressaient dans la tendance à tout savoir sur presque rien, Geddes développait ses idées de communautés entières œuvrant ensemble, en dialoguant aussi bien avec des artistes, des musiciens, des poètes et même des mystiques, tout autant qu’avec des scientifiques. S’appliquant pratiquement à concevoir des villes meilleures, des villes pour tous, des villes où toutes les classes et tous les genres vivent en harmonie »[13].

Toujours sous l’influence de Ruskin, notamment ses écrits « sur la noblesse du travail manuel et sur l’idéal de citoyenneté, […] Geddes devient membre de l’Association britannique pour la promotion de la science et il assiste aux congrès qui ont lieu dans les années qui vont de 1880 à 1890 ; c’est là qu’il acquiert la conviction que arts, lettres et science sont indissociables et ne doivent pas être étudiés séparément[36] ». Ainsi, de 1883 à 1903, il organise les Summer Meetings of Art and Science. Ces « Rencontres estivales des arts et des sciences », initialement destinées à la formation des enseignants (en majorité des femmes) aux sciences naturelles, vont étendre leurs domaines d’intervention et leur durée, en attirant chaque année des participants toujours plus nombreux de toute l’Europe et d’Amérique. Cette symbiose entre arts et sciences relève à l’évidence d’une conception qui, à l’instar de celle d’Élisée Reclus[38] ou de William Morris et son mouvement Arts & Crafts, veut intégrer pleinement à la vie quotidienne un art non élitiste, « un art vécu – non superflu et futile mais vital et indispensable à la communauté »[39]. Là encore, il est en accord avec la vision utopiste de John Ruskin, autre tenant de Arts & Crafts, qu’il soutient dans son essai John Ruskin Economist paru en 1884.

Une revue, des voyages, des expositions itinérantes…

En 1895, Geddes lance un trimestriel, The Evergreen, auquel participent de nombreux artistes proches de Arts & Crafts[40] et qui milite pour le mouvement de renaissance de la culture écossaise. Cette tentative s’inscrit « en réaction à l’hégémonie de la culture anglaise » et en cohérence avec l’idée que « l’unité naturelle de l’étude géographique est la région économique […] comprise en termes de société globale et non pas d’intérêt national particulier »[36]. La parution de la revue s’arrêtera après quelques numéros, mais elle aura cependant « contribué à radicaliser à la fois des artistes et des écrivains écossais », tandis qu’on retrouvera son « influence dans le principal journal de l’avant-garde, The New Age d’Alfred Orage »[36], hebdomadaire littéraire qui parut à Londres de 1907 à 1922.

De 1890 à 1913, Geddes fait tourner entre Édimbourg, Londres, Dublin, Belfast et Gand Cities Exhibition, son exposition pionnière sur la planification urbaine dont l’essentiel disparaît en 1914, au début de la guerre, dans le naufrage du Clan Grant[41], le vaisseau qui la transporte en Inde. Ses nombreux amis l’aident alors à rassembler du matériel pour que l’exposition puisse quand même être inaugurée à Madras en , avec seulement deux semaines de retard. La Bibliothèque nationale d'Écosse a acquis récemment des éléments rescapés de Cities Exhibition, essentiellement des photos et des croquis de la ville d’Édimbourg[7].

C’est en Inde que Geddes passe l’essentiel de son temps entre 1915 et 1923. À la demande des autorités locales, il y réalise une dizaine d’études régionales et de planification urbaine, « toujours bien reçues mais jamais suivies d’effet. […] La plus célèbre de ses études, qui lui demandera par contre plus d’une année de travail, porte sur la ville d’Indore : ce sera aussi la seule qui recevra un début d’exécution et Geddes réussira de plus dans cette ville à éradiquer la malaria en utilisant les traditions et la culture locale pour convaincre les habitants de réaliser les travaux d’assainissement nécessaires »[28]. En 1918, il inaugure à l’université de Bombay la chaire de Sociologie et civilisation qu’il a contribué à fonder et où il enseigne jusqu’en 1924, année de son retour en Europe. En 1920, il écrit une biographie de son contemporain Jagadish Chandra Bose, physicien indien à l’origine de plusieurs découvertes dans le domaine de l’électromagnétisme, qui a abandonné la physique pour se consacrer à la physiologie végétale.

Pacifiste convaincu, Geddes partage également les conceptions éducatives, culturelles et écologiques de Tagore. C’est ainsi qu’il participe à la fondation de l’université internationale Visva-Bharati voulue par Tagore à Santiniketan au Bengale occidental, dans le but de « favoriser les rencontres entre Est et Ouest au bénéfice de l’humanité tout entière ». Leur amitié va renforcer et multiplier les échanges studieux entre Inde et Écosse[42].

La passion des jardins

De retour en Europe en 1924 après avoir perdu son épouse et un de ses fils, il s'établit avec sa fille Norah et son fils Arthur à Montpellier, ville dont les liens avec l’Écosse remontent au Moyen Âge et furent particulièrement florissants au siècle des Lumières[43]. Depuis 1890, Geddes y avait fait plusieurs séjours auprès de son ami enseignant et biologiste Charles Flahault, avec lequel il avait coutume d‘organiser aussi des échanges étudiants. Au nord-est du centre-ville, dans le quartier maintenant dit ”Plan des Seigneurs”, il acquiert un pan de colline dont la situation lui « paraît idéale pour créer le premier élément d’une Cité universitaire méditerranéenne sur le modèle de la cité internationale de Paris, la taille humaine et le climat méditerranéen en plus »[28]. Renouant avec ses projets de jeunesse (durant l’exposition universelle de 1900, Geddes avait déjà tenté de faire renaître le vieil établissement de la rue du Cardinal-Lemoine et d’en créer un nouveau[22]), il va y fonder un Collège des Écossais visant à organiser « la rencontre et le travail en commun d'étudiants et de savants de différents pays et de différentes disciplines, en liaison avec l’Université de Montpellier que Patrick Geddes qualifie de Belle au bois dormant et qu’il verrait bien, réveillée et en étroite symbiose avec la ville et son environnement, devenir la concrétisation de son vieux projet d’université militante »[28].

Même si les échanges qu’il envisage avec d’autres établissements universitaires, musées, instituts ou laboratoires ne se réaliseront jamais vraiment à la hauteur de ces ambitions, Geddes va progresser dans l’agrandissement et l’aménagement du site avec la construction d’un pavillon des Écossais, d’un pavillon des étudiants indiens et d’une nouvelle Outlook Tower, au milieu d’un parc formé de jardins botaniques, potagers et thématiques, mais aussi de « larges bandes et plates-bandes sauvages, en réserve naturelle pour les buissons, la flore et les herbes locales (avec un “champ Fabre” pour l’observation des insectes), ainsi qu’un jardin minéral et une carrière. »[44] Un lieu où il s’agit, comme il l’annonce en avant-propos des Chapitres de botanique moderne rédigés pour ses élèves de l’université de Dundee, de (re)découvrir « avec un regard d’enfant, une scène après l’autre du véritable drame de la nature, où la vie interagit avec la vie, et la destinée avec le tout »[45]. Ainsi, Geddes va réaliser là une dernière fois ce que Thierry Paquot considère comme une de ses plus belles inventions, celle du “jardin pédagogique”[46].

André Schimmerling, qui fut son interprète puis son disciple au Collège avant de devenir à son tour architecte urbaniste et cofondateur de la revue Le Carré Bleu, est décédé en . Son fils Paul a rappelé alors qu’André Schimmerling considérait sa rencontre avec Patrick Geddes comme un des événements les plus importants de son existence, qu’il continua d’évoquer tout au long de sa vie : « Tous les matins nous venions jardiner, car le travail manuel faisait partie de l’enseignement. Mon père m’a montré les jardins du Collège des Écossais et l’idéal de Patrick Geddes : enseigner les sciences, l’urbanisme et l’art, dans un jardin. “C’est en vivant que nous apprenons” »[47].

À la fois botanique, potager, zoologique, sauvage et studieux, c’est donc au jardin que Geddes a particulièrement œuvré pour la science, pour la justice sociale et pour la paix qui lui sont si chères, en appliquant à la lettre l’ultime sagesse du Candide de Voltaire. « Seule une paix active et constructive est en mesure de rivaliser avec la guerre et sa gloire : l’action. Donc, disait Geddes, la paix signifie un interminable combat contre les maladies et les taudis, l’ignorance et l’injustice économique, contre la déforestation et le gaspillage des ressources naturelles ; la paix signifie, au sens propre comme au figuré, que chacun doit cultiver son jardin »[48].

Une œuvre inépuisable

Le site entier du Collège des Écossais de Montpellier, pavillons et parc, a été classé monument historique en [49], alors que la Cité universitaire parisienne était auparavant la seule résidence étudiante en France à bénéficier de ce classement[50]. Une reconnaissance amplement méritée pour la création d’un homme dont le génie à transformer en logements pour étudiants des édifices en ruine du centre historique d’Édimbourg avait rempli d’admiration les frères Reclus : « Pour ce qui en est de l’œuvre déjà accomplie, quatre cents jeunes gens sont logés dans les nouveaux bâtiments, où ils ont trouvé demeure spacieuse et largement éclairée, fournie des accommodations hygiéniques. […] Les étudiantes se sont organisées en une société quasi libertaire »[31].

Cependant, l’importance de son apport en urbanisme a éclipsé d’autres horizons de sa pensée, au point que l’essentiel de l’œuvre de Geddes reste à explorer, surtout en France et bien qu’il ait été toute sa vie un francophile fervent. Suivant « l’exhortation de Charles Withers (en), qui invite à étudier la géographie interne de l’Outlook Tower d’Édimbourg (en) par l’analyse des objets exposés dans ce musée géographique »[51], on peut s’interroger notamment sur sa critique du système éducatif et sur ses représentations du monde en volume « à travers une analyse de sa collaboration avec le réseau des géographes anarchistes : Pierre Kropotkine, Élie, Élisée et Paul Reclus »[51]. En effet, « Dans ses comptes-rendus de l’Exposition de 1900, une large place avait été donnée aux panoramas (Stéréorama, Maréorama, etc.) et Geddes regrettait que dans leur grande majorité ils aient été détruits ou dispersés »[14].

En fait, Geddes a exploré sans relâche les possibles modalités graphiques de diffusion des connaissances, en élaborant des machines à penser[17], en cherchant comment « présenter sous forme graphique toutes les sciences ainsi que les relations nouées entre elles, afin de former un véritable atlas de la connaissance, un atlas des graphiques (atlas of graphics) ? Et partant de là, de tracer une véritable Cartographie de la Vie (Charting of Life) ? »[14]. Outre la fameuse Coupe de la vallée et ses nombreux autres dessins naturalistes, on peut citer des diagrammes articulant des concepts d’épistémologie, un arbre de la vie en vitrail[52] au rez-de-chaussée de l’Outlook Tower d’Édimbourg, « sur lequel sont représentés la racine commune et toutes les branches de la connaissance »[36], ainsi que les tours d’observation elles-mêmes, les bas-reliefs qui constellent le site du Collège des Écossais à Montpellier, jusqu’à l’architecture paysagère du site.

Il définit initialement comme machines à penser le dispositif précis qu’il conçut en 1879 lors d’une mission de recherche au Mexique, où il fut frappé de cécité temporaire. Les schémas[53] qu’il s’employa alors à tracer pour exercer sa mémoire gestuelle et mentale, tout en ordonnant des concepts, sont tantôt considérés comme « l'une de ses réalisations les moins réussies »[36], tantôt comme « un modèle de la grammaire participative de l'urbanisme »[54]. À l'occasion du centenaire de Cities in Evolution, livre majeur de Geddes, l’université de Dundee et l’Institut Geddes qu’elle héberge ont organisé, de mi-octobre à mi-, une exposition et une série d’événements titrés « La ville est une machine à penser », The City is a Thinking Machine[55].

De la théorie à la pratique, il a anticipé un urbanisme participatif avec son survey de 1918 pour la ville d’Indore en Inde, où il « proposait d’associer la petite échelle de la maison à la grande échelle de la ville, avec une évolution par étapes et une « autoconstruction aidée » patiemment conçue. Cette même pratique sera reproduite dans les années 1980 par l’architecte indien Balkrishna Vithaldas Doshi, collaborateur de Le Corbusier pour la ville de Chandigarh, pour le quartier d’habitat populaire d’Aranya à Indore »[37]. Tout comme son souci de ne négliger aucune dimension de l’environnement ni aucune échelle de l’existence préfigure la géohistoire de l’École des Annales et, bien sûr, le biorégionalisme géographe des Territorialistes[56], très actifs en Italie, notamment à Florence autour de l’architecte Alberto Magnaghi.

Il a profondément inspiré les écrits de Lewis Mumford qui le cite constamment comme son maître, « my master Patrick Geddes ». « Mumford emprunta à Geddes cette approche fondamentalement écologique et tout un répertoire de néologismes – paléotechnique, néotechnique, conurbation, mégalopolis, etc. – auxquels il donna un contenu novateur, en particulier dans ses histoires classiques de la technologie et de la ville. Mumford a emprunté aussi à Geddes son respect pour les modes d’utilisation des ressources et pour les technologies prémodernes »[11]. Dans sa préface de 1962 à A philosophy of Regional Planning (Une philosophie de la planification régionale) de Benton MacKaye, « on apprend que c’est Geddes qui conseille à son jeune disciple américain [Mumford] la lecture de Man and Nature de George Perkins Marsh, paru en 1864 et que celui-ci le fait lire à ses amis »[57].

Mike Davis, quant à lui, va jusqu’à jusqu’à inscrire les termes de « slums, semi-slums or super-slums » en exergue de son essai Le pire des mondes possibles[19] sur l’emprise croissante des bidonvilles dans toutes les grandes métropoles :

« Taudis, demi-taudis et supertaudis, telle est la cité dans la perspective du progrès »[58].

Selon le poète bengali Rabindranath Tagore, « Il est évident que Geddes allie la précision de l’homme de science à la vision du prophète »[6]. Mais le savant qu’ont rencontré les frères Reclus, « célèbre comme botaniste, moins connu comme historien, mais qui connaît beaucoup », incarne surtout une science ouverte, vivante et généreuse.

« Telle nous a paru la pensée maîtresse de Patrick Geddes, de ses collaborateurs et de ses disciples : vivre la science, aimer la science ; cultiver la science pour elle-même, et non pour le profit ; non point pour les carrières officielles qu’elle ouvre, pour les appointements qu’elle procure »[31].

Publications

- L'Évolution du sexe (The Evolution of Sex, 1889), écrit avec J. Arthur Thomson, traduction par Henry de Varigny, Paris, Babé, 1892.

- [préfacier] Râja-yoga (ou Conquête de la nature intérieure). Conférences faites en 1895-1896 à New York par le Swâmi Vivekânanda, traduit de l'anglais par S. W, Paris, Publications théosophiques, 1910.

- L'Évolution des villes : une introduction au mouvement de l'urbanisme et à l'étude de l'instruction civique (Cities in evolution, 1re édition en 1915), traduction par Brigitte Ayramdjan, Paris, Ed. Temenos, 1994.

- Jean Paul Andrieu et Marion Geddes (trad. Dominique Logeay), Patrick Geddes et le Collège des Écossais : La colline et le monde, Montpellier, Éditions de l'Espérou, juin 2019, 232 p., 25 × 17 cm (ISBN 9782912261922), BNF 45764820, présentation en ligne [archive]).

Notes et références

- Notes

- Cette tour ne fut jamais édifiée mais resta à l’état de projet, faute de financements nécessaires. Cf. notamment le Grand Globe d’Élisée Reclus. Geddes décida alors de transférer ses Summer Meetings à Paris pendant les quatre mois de l’Exposition universelle.

- Références

- (en) « https://www.britannica.com/biography/Patrick-Geddes », sur britannica.com

- « Par ses connaissances scientifiques et par le caractère général de sa pensée, Geddes était déjà un écologiste avant que cette branche de la biologie n’obtienne le statut d’une discipline séparée… Et ce fut moins comme innovateur de la planification urbaine que comme écologiste, patient inventeur des filiations historiques et des relations biologiques et sociales, que Geddes fit son plus important travail sur les cités ». Cf Lewis Mumford, essai sur Patrick Geddes publié une première fois dans Architectural Review en 1950, puis résumé dans My Works and Days: A personal chronicle, Harcourt, Brace and Jovanovich, New York, 1979, cité par Ramachandra Guha, « Lewis Mumford, un écologiste américain oublié », traduit par Frédéric Brun, revue Agone n°45, 2011.

- Judith Le Maire de Romsée, « La grammaire participative. Théories et pratiques architecturales et urbanistiques, 1904-1968 », thèse de doctorat d’architecture, Paris I Panthéon-Sorbonne, 17 février 2009, [PDF]

- Le collège des Écossais, publié sur le site patrickgeddesfrance.org (consulté le ).

- « Détail d'une annonce d'association relative à Patrick Geddes France (no 546) », sur JORF, (consulté le ).

- M.R., « A Thought of Youth Wrought Out » (« Une pensée de jeunesse parvenue à maturité »), in The Sociological Review, 1932

- Cf. National Library of Scotland, site de la Bibliothèque nationale d’Écosse (en) Learning Zone

- Patrick Geddes, The Life and Work of Sir Jagadis C. Bose, Chapter I – Childhood and Early Education, Longmans, Green and Co, 1920, (en) en ligne

- Le Tiers-Paysage, publié sur le site de gillesclement.com (consulté le ).

- Lewis Mumford, « Looking Forward », Proceedings of The American Philosophical Society, no 83, 4, 1940

- Ramachandra Guha, « Lewis Mumford, un écologiste américain oublié », traduit par Frédéric Brun, revue Agone no 45, 2011, en ligne

- Federico Ferretti, « Patrick Geddes, le géographe anarchiste qui inventait la nation écossaise », sur visionscarto.net, (consulté le )

- Ian Kinniburgh, “Geddes Then“, in Sir Patrick Geddes, 1854-1932, exposition Ballater Geddes Project 2004, (en) Metagraphies.org

- Alexandre Chollier, « La vision grandeur nature ou la raison d’être de l’Outlook Tower », in Visionscarto.net, , en ligne

- F. Schrader, « L’évolution des cités », Annales de géographie no 139, , cité par Thierry Paquot, Les faiseurs de ville, 1850-1950, Infolio, 2010

- Giancarlo Paba, « Dall’Outlook Tower alla Casa della Città », in La Nuova Città, nona serie no 1, , revue de la Fondation Michelucci (it) en ligne

- [PDF] Sabine Kraus, « Patrick Geddes, architecte de paysage et médecin de l’environnement », exposition à l’ENSAM pour les Journées du Patrimoine, 15 et , disponible en ligne sur metagraphies.org, panneaux 6 et suivants

- Maintenant encore, ce jardin zoologique s’affirme à l’avant-garde en matière de design et il est régulièrement lauréat au niveau international pour la recréation et l’entretien d’habitats animaux, cf. (en) en ligne. C’est au jardin zoologique d’Édimbourg, et dans celui d’Alger, qu’ont été provisoirement transférés les animaux qui pouvaient l’être pendant toute la période de rénovation du zoo de Vincennes, entre 2009 et 2014 (cf. Jean-François Valantin, Le bois de Vincennes, Paris nature, Arcadia éditions, 2011).

- Mike Davis, Le pire des mondes possibles – De l’explosion urbaine au bidonville global, 2006, traduit par Jacques Mailhos, La Découverte, 2006, 2007

- (en) Patrick Geddes and the Digital Age, CASA News

- Lewis Mumford, Le mythe de la machine, tome II, Le Pentagone de la puissance, traduit par Léo Dilé, Fayard, 1974

- Kenneth White, « Perspectives ouvertes - Biologie, sociologie, géopoétique », en ligne

- (en) Cf. site web Gardenvisit en ligne

- Cf. Matteo Vercelloni et Virgilio Vercelloni, L’invenzione del giardino occidentale, Jaca Book, 2009

- Sabine Kraus, « Le Collège des Écossais : une mise en espace de la pensée de Geddes »,

- Patrick Geddes, L’évolution des villes, Temenos, 1915, cité par Paul Claval, Brève histoire de l’urbanisme, Librairie Arthème Fayard, 2014

- Cité par Tom Potter, “Politics and Economics“, in Sir Patrick Geddes, 1854-1932, exposition Ballater Geddes Project 2004, (en) Metagraphies.org

- L'actualité de Patrick Geddes, Marc Pénin, D'Édimbourg à Montpellier en passant par Bombay, p. 3.

- Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène, Le Seuil, 2013

- [PDF] Patrick Geddes, Ruskin Economist, 1884, traduction Sabine Kraus, op. cit (exposition à l’ENSAM pour les Journées du Patrimoine, 15 et , disponible en ligne sur metagraphies.org, panneau 13)

- Élie et Élisée Reclus, Renouveau d’une cité, Édition de la Société nouvelle, 1896, 40 p., disponible sur BNF-Gallica et sur Wikisource

- Patrick Geddes, Civics: as Applied Sociology, conférence prononcée devant la Sociological Society réunie à la School of Economics and Political Science, University of London, , disponible sur le projet Gutenberg. Geddes décline souvent cette trilogie Place, Occupation and People, ou People, Work, Place, peuple, travail, habitat, qu’il emprunte au sociologue français Frédéric Le Play.

- Paul Claval, Brève histoire de l’urbanisme, Librairie Arthème Fayard, 2014

- Sabine Kraus, Journées d’études Patrick Geddes au Collège des Écossais à Montpellier, Spring School, 10 et 11 mai 2012, p. 4-5

- Mairet, Philip, Pioneer of sociology. The life and letters of Patrick Geddes, Lund Humphries, Londres, 1957

- Tom Steele, « Élisée Reclus et Patrick Geddes géographes de l’esprit », traduit par Claire Beauchamps in refractions.plusloin.org, site web consacré à Élisée Reclus, en ligne

- Alessia de Biase, Albert Levy et María A. Castrillo Romón, « Patrick Geddes en héritage », éditorial à Sciences et sociétés no 167, quatrième trimestre 2016 en ligne

- Cf. Élisée Reclus, « L’art et le peuple », 1904, in Écrits sociaux, éditions Hors-Limite, Genève, 2012 : « La société étant divisée en classes ennemies, l’art est dévenu nécessairement faux. […] Chez les riches, il se change en faste ; chez les pauvres, il ne peut être qu’imitation et trompe-l’œil ».

- Kristin Ross, L’imaginaire de la Commune, traduit par Étienne Dobenesque, La Fabrique, 2015.

- The Evergreen, a Northern Seasonal, Edimbourg/Londres/New York, T. Fisher Unwin & J. P. Lippincott, en ligne sur archive.org

- (en) Cargo ship : SS Clan Grant, publié le sur le site wrecksite.eu (consulté le ).

- « Rencontre de grands esprits », « A Meeting of Minds », The Official Gateway to Scotland (en) site officiel de l’Écosse

- Cf. Sabine Kraus, « The Scots College: a stagecraft of Geddes's Thought » (en)

- Patrick Geddes, « The Scots College at Montpellier University », in The Aberdeen University Review, juillet 1927, disponible (en) en ligne sur metagraphies.org.

- P.G. Chapters in Modern Botany, John Murray, Albermarle Street, London, 1893, en ligne

- Thierry Paquot, Les faiseurs de villes, 1850-1950, Infolio, 2010 présentation de l’éditeur

- Paul Schimmerling, «A la mémoire de mon père», in Le Carré Bleu, 12 novembre 2009, en ligne.

- Sheila Potter, “Geddes Today – Environment“, in Sir Patrick Geddes, 1854-1932, exposition Ballater Geddes Project 2004, disponible sur le site web metagraphies.org

- Cf. un descriptif du Collège passablement approximatif sur la base Mérimée du Ministère de la Culture.

- Au printemps suivant, dans un article dont le titre ne reflète pas vraiment le contenu (C.S. Fol, « Montpellier : le professeur Kraus regrette la destinée du Collège des écossais », in Midi Libre, 18 mars 2014), Sabine Kraus dénonce une appropriation abusive de la protection du Collège au titre des Monuments historiques par une association politicienne régionale.

- Federico Ferretti, « Globes, savoir situé et éducation à la beauté : Patrick Geddes géographe et sa relation avec les Reclus », in Annales de géographie no 706, , sommaire en ligne. Charles Withers est un géographe et historien écossais contemporain, qui a publié entre autres un ouvrage sur l’importante école de philosophie écossaise du siècle des Lumières.

- (en) Cf. le film de Jon Pullman, A Man of Our Times, The Living Legacy of Patrick Geddes disponible sur Vimeo, à 03:07

- [PDF] Sabine Kraus, « De la biologie générale à l’écologie humaine : Patrick Geddes (1854-1932), vitaliste, biologiste, sociologue, régionaliste et pédagogue », 2012, disponible en ligne sur metagraphies.org, diapos 36 et suivantes

- Judith Le Maire de Romsée, op. cit. (note 2), pages 59 et suivantes

- Cf. le programme (en) en ligne

- Réseau des Territorialistes (consulté le ).

- [PDF] Thierry Paquot, « De la biorégion urbaine », in site web du Réseau territorialiste — Les ressources, pdf en ligne, sans date (probablement été 2016).

- (Patrick Geddes, cité par) Lewis Mumford, La Cité à travers l’histoire, traduit par Guy Durand et Gérard Durand, Le Seuil, 1964

Voir aussi

Bibliographie

- Philip L. Boardman, Esquisse de l'œuvre éducatrice de Patrick Geddes, thèse de doctorat, Université de Montpellier, Impr. de la Charité, 1936.

- Pierre Chabard, Exposer la ville : Patrick Geddes (1854-1932) et le « Town planning movement » , thèse de doctorat, Université Paris-8, 2008 .

- Catherine Rochant Weill, Le plan de Patrick Geddes pour la « Ville Blanche » de Tel Aviv : une part d'ombre et de lumière, thèse de doctorat, Université Paris-8, 2009.

- Marc Pénin, « D'Édimbourg à Montpellier en passant par Bombay : Patrick Geddes (1854-1932) », Revue de l’économie méridionale, vol. 40, no 160, 1992.

- André Schimmerling, Marc Pénin, Pierre Tronchon, James Kishlar et Artur Glikson (dossier spécial), « L'actualité de Patrick Geddes : Biologiste, éducateur et urbaniste (1854-1932) », Le Carré bleu, Paris, édition le Carré bleu, no 2, , p. 1 / 29 (ISSN 0008-6878, lire en ligne [PDF], consulté le ), faisant suite aux rencontres et à l’exposition de à l'École nationale d'architecture de Montpellier.

- « Patrick Geddes (1854-1932) », National Library of Scotland, .

- « Patrick Geddes en héritage », Espaces et sociétés, 2016/4, no 167, p. 7-186.

Articles connexes

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Musée d'Orsay

- (en) British Museum

- (en) Grove Art Online

- (en) National Portrait Gallery

- (nl + en) RKDartists

- (en) Union List of Artist Names

- Ressources relatives à la recherche :

- Ressource relative à l'architecture :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- (en) « Sir Patrick Geddes Memorial Trust », sur Patrick Geddes Trust, Scotland (consulté le ).

- (en) « Patrick Geddes Institute for Urban Research », sur Geddes Institute for Urban Research, (consulté le ).

- « Fonds patrimonial Geddes », sur Bibliothèque interuniversitaire de Montpellier (consulté le ).

- « Association Patrick Geddes France », sur patrickgeddesfrance.org (version du 24 novembre 2020 sur Internet Archive) (consulté le ).

- Daniel Pinson, « Geddes : Influence et postérité », sur HAL (archive ouverte), (consulté le ).

Geddes est l’abréviation botanique standard de Patrick Geddes.

Consulter la liste des abréviations d'auteur ou la liste des plantes assignées à cet auteur par l'IPNI