Mittelhausen

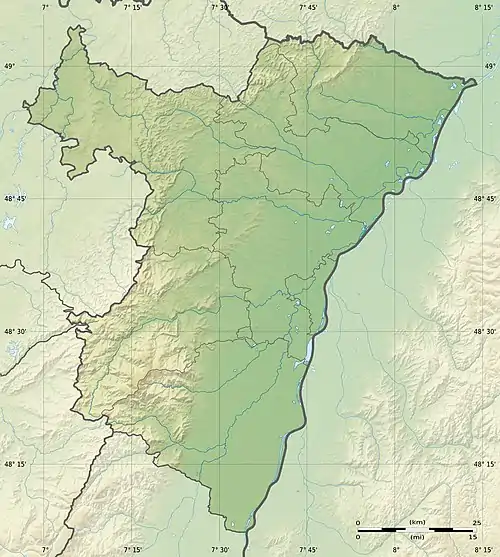

Mittelhausen (prononcé [mitəlawzən]) est une ancienne commune française devenue, le , une commune déléguée de la commune nouvelle de Wingersheim-les-Quatre-Bans. Ce village de la plaine d'Alsace est situé à 16,5 km au nord-ouest de Strasbourg dans le département du Bas-Rhin, en région Grand Est.

| Mittelhausen | |

La mairie et l'église. | |

.svg.png.webp) Blason |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Grand Est |

| Département | Bas-Rhin |

| Arrondissement | Saverne |

| Intercommunalité | C.C. du Pays de la Zorn |

| Statut | Commune déléguée |

| Maire délégué | Mireille Goehry |

| Code postal | 67170 |

| Code commune | 67297 |

| Démographie | |

| Gentilé | Mittelhausois |

| Population | 551 hab. (2013) |

| Densité | 115 hab./km2 |

| Géographie | |

| Coordonnées | 48° 42′ 36″ nord, 7° 37′ 53″ est |

| Altitude | Min. 172 m Max. 240 m |

| Superficie | 4,81 km2 |

| Élections | |

| Départementales | Bouxwiller |

| Historique | |

| Commune(s) d'intégration | Wingersheim-les-Quatre-Bans |

| Localisation | |

| Liens | |

| Site web | http://mittelhausen.payszorn.com/ |

Cette commune se trouve dans la région historique et culturelle d'Alsace.

En 2013, la population légale est de 551 habitants. La structure intercommunale est la communauté de communes du pays de la Zorn.

Géographie

Mittelhausen est située à 16,5 km au nord-ouest de Strasbourg, non loin de Hochfelden (7,0 km)[1]. Mittelhausen est un village du Kochersberg, c'est-à-dire ce grand plateau ondulé recouvert de lœss fertile qui s'étend entre la vallée de la Zorn au nord, la vallée de la Bruche au sud, les coteaux de Hausbergen à l'est et les collines sous-vosgiennes à l'ouest.

Mittelhausen se niche plus particulièrement dans la frange septentrionale du Kochersberg sur la rive gauche du Vierbrückgraben au pied du Vorderenberg, du Wolfsberg, du Galgenberg et de la colline de Hohatzenheim.

Le lœss, cette terre transportée sous forme de poussières déposées par des vents forts soufflant de l'est vers l'ouest à la fin des deux dernières glaciations (glaciation de Riss et glaciation de Würm) entre 200 000 et 10 000 ans avant Jésus-Christ, ne couvre pas la totalité du ban de Mittelhausen. En effet, les fonds et les versants des vallons de l'Ebrückgraben, du Vierbrückgraben et de l'Ungerbruchgraben présentent une terre plus limoneuse provenant du remaniement du lœss par ruissellement et par altération.

Histoire

Préhistoire

Dès les premiers temps préhistoriques, au Paléolithique (âge de la pierre taillée), le site de Mittelhausen était un lieu de passage entre la vallée du Rhin et les Vosges. Les gués du Rhin de la région de Gambsheim et d'Offendorf permettaient de communiquer avec la région de Brumath en remontant les vallons des nombreux cours d'eau qui coulaient de l'ouest vers l'est. Ainsi, le site de Mittelhausen s'ouvrait largement :

- à l'est, vers la vallée rhénane en suivant le cours inférieur de la Zorn ou le cours d'un autre affluent du Rhin dont le Vierbrückgraben est un reliquat. Avant le creusement du canal de la Marne au Rhin, les eaux du Vierbrückgraben se jetaient en effet directement dans le Rhin ;

- à l'ouest, vers les Vosges en passant par les régions de Marmoutier, Marlenheim, Wasselonne, Kirchheim ou celles de Hohfrankenheim, Duntzenheim.

Le Mésolithique (10 000 à 5 300 avant Jésus-Christ) est une période de transition qui s'étend de la fin de la dernière glaciation (celle de Würm) et l'arrivée par l'est des premiers agriculteurs sédentaires. L'homme préhistorique nomade, chasseur d'animaux et cueilleur de fruits sauvages, a probablement parcouru ces contrées encore inhabitées. Une lamelle de silex caractéristique de cette période a été trouvée au lieu-dit Gaensaeckern, à l'ouest de l'agglomération en direction des Vosges.

Au Néolithique (âge de la pierre polie de 5300 à 2200 avant Jésus-Christ), une communauté d'agriculteurs-éleveurs venue par les gués du Rhin et les vallons de ses affluents s'est sédentarisée sur les terres lœssiques à proximité des cours d'eau dénommés de nos jours Vierbrückgraben, Ebrückgraben et Ungerbruchgraben. En effet, des haches-marteaux en pierre polie, des outils utilisés par ces peuplades, ont été découverts en bordure de la voie menant vers Gougenheim, peu après l'embranchement vers Hohatzenheim.

Aucune découverte archéologique de l'âge du cuivre (2200 à 1800 avant Jésus-Christ) n'a été faite dans les environs du village. Cela peut s'expliquer par le fait que les outils en cuivre (un des premiers métaux connus) ont été réutilisés pour la fabrication d'objets en bronze, un alliage de cuivre et d'étain.

À l'âge du bronze (1800 à 750 avant Jésus-Christ), d'autres peuplades, des Protoceltes, également venus de l'est et de la forêt de Haguenau, ont occupé les alentours et notamment la forêt de Brumath et celle de la Hardt, aujourd'hui dans le ban de Wingersheim.

À l'âge du fer (750 à 58 avant Jésus-Christ), des Celtes médiomatriques ont occupé le site du village de Mittelhausen. Des fosses à déchets que ces peuples creusaient à proximité de leurs habitations ont été découvertes aux lieux-dits Ebrück et Wittumshub. Dans la plaine, Brumath était alors un important carrefour de voies de communications et remplissait une fonction de marché agricole. Sur une hauteur, près du col de Saverne, ce peuple médiomatrique avait placé son centre administratif dans un lieu protégé. Le mur d'enceinte de cet important oppidum, fait de blocs de pierres et de poutres de bois entrecroisées puis reliées entre elles par de longs clous de fer, atteignait une hauteur de 4,50 mètres sur plusieurs kilomètres. Ce site administratif et surtout défensif devait impressionner d'éventuels attaquants venus de la plaine. Un autre site de hauteur, celui du Donon, servait de lieu de culte et de pèlerinage fréquenté à la fois par les Médiomatriques et les autres peuples celtes voisins (Leuques et Séquanes).

En Alsace, les Celtes ou les peuples proches de la civilisation celte (Protoceltes) n'utilisaient pas l'écriture car seuls les druides en avaient le droit! ce qui ne veut pas dire que les gens ne savaient pas lire ni écrire! mais les Grecs et les Romains, qui eux connaissaient l'écriture, parlaient des Celtes dans leurs écrits, Platon s'est bcp inspiré de la pensée philosophique gauloise...En effet, Aristote n'a-t-il pas écrit dans son livre du Magique « que la philosophie avait pris naissance chez les Celtes, et qu'avant d'être connue des Grecs, elle avait été cultivée chez les Gaulois par ceux qu'on appelait Druides et semnothées » ? Ce dernier terme avait pour les Grecs le sens d'« adorateurs de Dieu ». Diodore de Sicile disait qu'il y avait chez les Gaulois des philosophes et des théologiens « jugés dignes des plus grands honneurs ». Etienne de Byzance, Suidas et Sotion décernent également aux Druides le titre de philosophes. Diogène Laërte et Polyhistor soutenaient que la philosophie avait existé hors de la Grèce avant de fleurir dans ses écoles, et citaient comme preuve les Druides dont ils faisaient de la sorte les prédécesseurs des philosophes proprement dits. Lucain va jusqu'à dire que les Druides étaient les seuls qui connussent la vraie nature des dieux. Des analogies existent entre la philosophie des Druides et l'école de Pythagore! C'est pourquoi il faudrait situer l'âge du bronze et l'âge du fer dans la Protohistoire. Plus clairement : lorsqu'un peuple n'écrit pas mais que l'on parle de lui dans des documents écrits, c'est la Protohistoire.

Au temps des Romains et des Médiomatriques

En conflit avec les Éduens (peuple celte établi en Bourgogne), les Séquanes firent appel à des voisins de la rive droite du Rhin (Suèves, Triboques, Némètes...) qui se regroupèrent sous la conduite d'un chef unique. Cette coalition conduite par Arioviste, chef des Suèves, remplit son contrat en battant les Eduens mais, une fois en Alsace, ces peuples agriculteurs germaniques voulurent y rester et même agrandir leurs territoires aux dépens notamment des Séquanes et de leurs voisins Helvètes.

Pour mettre fin à ces ambitions, Jules César, alors proconsul des Gaules, intervint à la demande des Séquanes et par de subtils stratagèmes déclara la guerre à Arioviste refoulant son armée au-delà du Rhin en l'an 58 avant JC. Arioviste était déclaré par Rome "ami des romains", voilà pourquoi césar dû ruser! Pour garder la frontière du Rhin, les Romains autorisèrent pourtant les Triboques à rester en Basse-Alsace. Les Triboques s'installèrent dans la région de Brumath-Haguenau et repoussèrent ainsi les tribus médiomatriques vers l'arrière-Kochersberg et l'Alsace Bossue. Déburt de la civilisation des hauteurs. Brumath (Brocomagus) devint chef-lieu de la Cité des Triboques et par la suite capitale administrative des Romains tandis que le chef-lieu des Médiomatriques était transféré à Metz. Les Triboques, quoique venant de la rive droite du Rhin, toléraient des Médiomatriques maintenus et mis sous tutelle. Par la suite, de nouveaux arrivants, des fonctionnaires, des marchands, des colons venant de régions déjà fortement romanisées (Italie, Grèce...) s'intégrèrent progressivement dans le territoire des Triboques ; ce mélange d'apports méditerranéens avec le fonds indigène donna alors peu à peu naissance à une façon de vivre que l'on pourrait qualifier de civilisation gallo-germano-romaine.

Une tribu médiomatrique indigène, restée sur place, continua-t-elle d'exploiter les terres sur le site de Mittelhausen ? Ce site est-il en ce temps-là :

- le siège d'une exploitation agricole (une villa médiomatrique) intégrée dans le système économique romain et, de ce fait, un des greniers à céréales de la capitale Brumath et de son importante population estimée entre 8 et 10 000 habitants ?

- un site stratégique sur le passage d'une voie est-ouest de circulation permettant notamment d'importer du sel en provenance de Lorraine (région de Marsal / Vic-sur-Seille) ? On estime en effet qu'à l'époque il fallait environ 50 kilogrammes de sel par an et par habitant.

Une tour de guet sur les hauteurs de la colline de Hohatzenheim et un camp romain à proximité de l'ancienne voie entre Mittelhausen et Donnenheim-Bilwisheim auraient alors permis de surveiller à la fois le travail de la plèbe médiomatrique et la circulation sur les deux voies transversales Brumath-Mittelhausen-Wasselonne et Brumath-Mittelhausen-Hohfrankenheim en direction des Vosges. Difficile d'être affirmatif en l'absence de preuves archéologiques mais ces hypothèses méritent d'être évoquées. Elles permettraient d'expliquer :

- l'étymologie de « Mediovilla », première trace écrite du nom du village. Villa signifie « une exploitation agricole » et Medio « sur un territoire médiomatrique ou exploitée par des Médiomatriques » ;

- la présence de l'évêché de Metz à Hohatzenheim et à Mittelhausen dès les premiers temps de la christianisation, Metz étant la capitale de la Cité des Médiomatriques et plus tardivement, vers le milieu du VIe siècle, la capitale du royaume mérovingien d'Austrasie. L'étymologie de Metz dérive d'ailleurs de Mediomatricis transformé en Mettis puis Metz ;

- l'implantation de petits châteaux à Hohatzenheim (attesté au XIVe siècle) et à Mittelhausen (attesté au XVe siècle) lors de la période florissante de l'exploitation du sel lorrain. Un lieu-dit "Salzweg" (chemin du sel), près de la ruine actuelle du château de Mittelhausen, incite à explorer et à vérifier ces hypothèses.

Incursions des Alamans

Les Alamans, établis sur la rive droite du Rhin et successeurs lointains des Suèves, procédèrent dès les années 233-234 à des harcèlements, à des incursions et dévastèrent à maintes reprises ces contrées. Ne pouvant empêcher ces incursions, les Romains firent appel à eux comme mercenaires ou, ponctuellement, pour occuper des terres abandonnées. En 325, une nouvelle coalition germanique commandée par le roi alaman Chnodomarius franchit le Rhin pour s'emparer des terres et y demeurer. Face à ces invasions de plus en plus pressantes et nombreuses, les empereurs romains décidèrent d'intervenir personnellement. Ainsi, le César Julien intervint pendant l'été de l'année 356.

Un texte latin d'Ammien Marcellin, témoin oculaire de l'évènement, apprend que, venant de Saverne et traversant les collines couvertes de blés mûrs, l'armée romaine de Julien se dirigeait vers la forêt de Brumath-Stephansfeld et les positions des Alamans qui tenaient l'axe routier reliant ces deux agglomérations. L'itinéraire de l'armée romaine passait alors probablement par Duntzenheim, Hohfrankenheim, Mittelhausen. Surpris par une subtile et discrète manœuvre romaine de diversion et de contournement, les Alamans furent pris à revers et en tenaille. Beaucoup furent faits prisonniers, d'autres tués et le reste de la coalition trouva son salut dans la fuite.

Les Romains abandonnent et les Alamans restent

Après bien d'autres batailles, notamment celle à l'ouest d'Argentoratum (Strasbourg) en 357 et celle d'Argentovaria (Horbourg à l'est de Colmar) en 377 contre les envahisseurs, le système défensif romain s'effondra en 406-407 et la contrée tomba définitivement aux mains des Alamans.

Le royaume d'Alémanie

Après l'abandon de l'Alsace par les Romains, la région fit partie du royaume d'Alémanie qui existait depuis la fin du IIIe siècle. Cherchant à agrandir leurs territoires, les Alamans se heurtèrent aux Francs, un autre peuple germanique établi plus au nord de l'Alsace. Vers la fin du Ve siècle, Clovis, roi des Francs mérovingiens, battit définitivement les Alamans en 496 à Tolbiac.

le duché d'Alémanie

Les Alamans repoussés vers le sud durent se satisfaire d'un duché sous domination franque. Clovis, grâce à l'appui de l'Église naissante, devint maître de presque toute la Gaule en battant successivement les autres royaumes germaniques dont celui des Burgondes. En Alsace, les parlers et les façons de vivre des Francs et des Alamans se répandirent et prirent racine. C'était la naissance du dialecte alsacien.

Un cimetière mérovingien

Au sud du village, aux lieux-dits Ueberjohn / Uberjoch (c'est-à-dire au-delà du chemin) et Schelmengrube (c'est-à-dire la fosse des suppliciés) de part et d'autre d'une ancienne voie de communication orientée d'est en ouest, des ossements humains également orientés est-ouest ont été mis au jour. Le mobilier archéologique découvert permet d'affirmer qu'il s'agit de tombes de pauvres paysans ou de suppliciés de l'époque mérovingienne.

Mittelhausen en Austrasie

À la mort de Clovis en 511, ses quatre fils se partagèrent le royaume. Celui de l'est, c'est-à-dire l'Austrasie, s'étendait de la Meuse au Danube et Metz en devint la capitale sous le roi Thibert à partir de 534. Les différents rois d'Austrasie s'approprièrent d'importants territoires en Alsace ; les grandes forêts des Vosges et de la plaine ainsi que certains vastes domaines de terres arables leur appartenaient. Les domaines de Scharrachbergheim-Irmstett, de Kirchheim, de Marlenheim leur appartenaient et leur servaient même de résidence principale. D'autres domaines mérovingiens s'étendaient à Brumath, à Koenigshoffen... à Mittelhausen où un noble dénommé Aldricus possédait en 757 des biens en pleine propriété. Mittelhausen entra alors dans l'histoire écrite lorsque Aldricus fit donation de son domaine "Mediovilla" à l'abbaye bénédictine de Wissembourg. C'est la première mention écrite du nom du village.

À la même époque, cette abbaye de Wissembourg avait reçu de nombreuses autres donations dans les environs de Mittelhausen :

- Chrodoltesvilla (Krautwiller) en 742 ;

- Danonevilla (Donnenheim) en 774 ;

- Azinheim (Hohatzenheim) en 787.

L'abbaye de Wissembourg possédait ainsi plus de 150 villas dont une vingtaine en Alsace. Chaque villa était pour l'abbaye une petite unité administrative ayant à sa tête un maire (der Meier) qui remplissait le rôle d'intendant et dirigeait ses paysans dans les activités agricoles de la ferme.

Ce maire de Mediovilla ou un de ses descendants était-il un ancêtre des chevaliers "von Mittelhausen" ?

Cette donation d'Aldricus pourrait s'inscrire :

- d'une part dans les plans du premier roi carolingien Pépin le Bref (751 à 768) qui, ayant évincé en 751 le dernier roi mérovingien Childéric III et voulant imposer son autorité, affaiblissait la famille des Mérovingiens et leurs alliés en les obligeant à céder leurs terres. Dans ce cas, le propriétaire Aldricus pourrait être un noble de la famille des Etichonides alsaciens apprentés aux Mérovingiens.

- d'autre part, elle pourrait aussi s'inscrire dans un jalonnement de la route du sel de l'abbaye de Wissembourg vers la Lorraine. En effet, cette abbaye faisait chercher son sel en Lorraine dans la vallée de la Seille où elle avait des possessions. Les salines de Vic-sur-Seille étaient les plus connues aux VIe et VIIe siècles ; elles furent d'ailleurs à la base de la fortune de l'évêché de Metz et des monastères. Les corvéables de l'abbaye de Wissembourg acheminaient sur de longues distances cette denrée indispensable mais rare. Il était alors utile d'avoir des relais d'hommes et de chevaux situés entre la Lorraine et l'abbaye. Mittelhausen serait une de ces stations relais.

- enfin, elle pourrait être tout simplement la volonté d'un noble qui, très âgé (Ald = vieux et ric = puissant) ou fuyant le monde pour entrer en religion, confia ses propriétés (ses alleux c'est-à-dire des propriétés dont le possesseur ne doit aucun service, aucune redevance à un seigneur) à la fraternité monastique pour la rémission de ses péchés.

Présence d'abbayes et de Dinghöfe

Pour mieux gérer leurs propriétés éloignées, les abbayes créaient des "Dinghöfe" c'est-à-dire des cours domaniales, des cours colongères. Chaque Dinghof dirigé par régisseur-maire (der Meier) se composait de la maison d'habitation du régisseur et des bâtiments nécessaires à l'exploitation agricole du domaine. Délégué par l'abbé ou l'abbesse, le maire surveillait l'exécution des travaux de la ferme, la livraison régulière et correcte des redevances et il assurait également la fonction de juge au sein de sa petite communauté. En contrepartie, le propriétaire devait assistance et protection aux paysans colongers qui travaillaient sur l'exploitation. Pour régler les problèmes et en discuter, les membres actifs du domaine ou leurs représentants se réunissaient dans un bâtiment de la ferme pour l'assemblée annuelle appelée Jahrding.

Plusieurs petites communautés dépendant de propriétaires différents pouvaient cohabiter dans un même village. Ainsi, les abbayes de Neuwiller, de Marmoutier, de Sindelsberg étaient-elles possessionnées à Mittelhausen. En 1492, à la fin du Moyen Âge, on comptait ainsi cinq Dinghöfe à Mittelhausen. Le lieu-dit Curia, à la sortie sud du village, était probablement l'emplacement de l'une de ces fermes. Un document du XIIe siècle signale que le couvent des moniales bénédictines de Sindelsberg possédait une cour domaniale comprenant trois manses[2] et huit juchères[3] à Mittelhausen. Le nom Mittelhus y apparaît ; c'est la traduction germanique de l'ancien nom latin Mediovilla de la donation du VIIIe siècle.

Présence de seigneuries protectrices

Lorsque commença l'époque où abbés et évêques ne se sentaient plus inviolables dans leurs lieux saints ni protégés en leurs domaines par le droit d'asile ou d'immunité, ils s'appuyèrent sur leur droit de suzeraineté, recherchèrent et mobilisèrent des hommes liges, des vassaux. Ils se tournèrent vers des hommes capables de les défendre, de construire des maisons fortes, des châteaux forts. Les évêques de Metz confièrent ainsi leurs possessions alsaciennes à la protection militaire (l'avouerie / die Schutzherrschaft) d'abord aux Metz-Dabo (plus tard Dabo-Eguisheim) puis aux Hunebourg et enfin aux Lichtenberg ou aux Geroldseck au XIIe siècle.

Du cavalier au chevalier / Vom Reiter zum Ritter

Avec l'arrivée en Alsace, autour de 750 ans avant Jésus-Christ, de guerriers celtes maîtrisant la métallurgie du fer, combattant à cheval, armés de solides épées en fer, le cheval est devenu la monture d'une caste de paysans-cavaliers qui s'est approprié les terres les plus fertiles et a imposé sa domination à la masse du peuple rural.

Plus tard, dès la fin du IIIe siècle, les Francs et les Alamans introduisirent les rites d'initiation du guerrier germanique, cérémonie au cours de laquelle un adolescent devenait un adulte, c'est-à-dire un guerrier à qui les hommes libres de la tribu (seul l'homme libre avait droit aux armes ; l'esclave en était indigne) remettaient la framée et le bouclier. La chevalerie se greffa sur ce rite germanique.

Après la disparition des structures étatiques romaines et l'affaiblissement de la royauté mérovingienne, la suprématie de l'homme libre, armé et propriétaire de chevaux, s'accrut, chacun devenant responsable de sa propre sécurité et de son honneur. Lorsqu'un seigneur (duc, comte, évêque ou abbé de monastère) se déplaçait pour visiter ses terres, une coutume de courtoisie voulait que les notables du village l'accueillent et l'escortent un bout de chemin pour l'honorer et le protéger contre de mauvaises rencontres. À partir du VIIe siècle, l'utilisation de l'étrier et de la protection métallique permet alors à certains seigneurs de mettre en place une cavalerie personnelle efficace. Issus des milieux ruraux aisés, certains paysans, choisirent ou furent forcés de se mettre au service de plus puissant qu'eux car nantis de pouvoirs politiques : c'étaient des ministériaux. Après bénédiction de leurs armes par l'évêque ou l'abbé, ils devenaient des chevaliers (die Ritter) au service d'un seigneur qui, outre le service de protection, pouvait aussi leur confier des tâches administratives.

Ainsi, probablement à Mittelhausen, les membres d'une famille exploitant les terres les plus fertiles du ban (aujourd'hui lieu-dit In den Burdaeckern) se mirent ou durent se mettre au service de l'évêché de Metz puis de leurs avoués (Schutzherren) et prirent le nom de leur village d'origine. La première mention du nom de cette famille des « von Mittelhausen » apparut au milieu du XIIe siècle (période d'adoption de patronymes par les ministériaux) mais cette indication de date ne veut nullement signifier que le château existait déjà à ce moment.

Le château ancestral des von Mittelhausen : la ruine actuelle

Un premier château ou plutôt une maison-forte s'élevait sur une légère élévation de terre (un château sur motte) à l'entrée sud de l'agglomération actuelle. C'est une hypothèse que l'on peut émettre en observant la configuration du terrain mais aucune preuve archéologique ne permet de l'affirmer. On peut penser que plus tard, à la fin du xve siècle, le site du château a été déplacé sur l'emplacement de la basse-cour primitive qui put être rendue marécageuse par deux cours d'eau :

- le Vierbrückgraben coulant de l'ouest vers l'est et dont le cours est aujourd'hui légèrement détourné du site du château.

- l'Ebrückgraben / Atzenheimerbach, deux bras que la pente naturelle destinait également à s'écouler vers l'est en direction de Bilwisheim mais un bras avait été dévié à la hauteur de l'actuel bosquet entre Mittelhausen et Wingersheim, pour diriger ses eaux vers le sud en direction du fossé du village et le site du château. Ce bras a depuis repris son cours naturel.

Construit sur un plan quadrangulaire avec une tour à chaque angle, ce château de plaine entouré d'eau (eine Wasserburg) était muni d'un pont-levis en direction du village et devenait ainsi difficilement prenable. Une courtine reliait chaque tour et constituait la défense principale du château. Une grosse tour carrée faisait office de donjon d'habitation à l'un des quatre angles. Les trois autres tours étaient rondes et complétaient ce dispositif de fortification. Vers l'extérieur, les pieds des murs étaient immergés dans l'eau des fossés. À l'intérieur de l'enceinte, une petite cour était aménagée tandis que la basse-cour, siège de l’exploitation agricole annexée au château, se trouvait à l'extérieur, en direction de l'ouest.

Le duché alaman de Souabe et d’Alsace

Au xe siècle, le royaume de Germanie est ruiné par les rivalités internes et par des invasions, notamment celles des Hongrois. Devant l’impuissance de la royauté, des duchés nationaux de Lorraine, de Saxe, de Bavière, de Franconie, de Bohême, de Souabe se forment. L’Alsace fait partie de ce dernier qui réunit les régions de Bade, du Wurtemberg et de la Suisse où le parler alaman est dominant. Depuis 1079, le duché de Souabe est entre les mains des Hohenstaufen. À Haguenau, un palais construit par Frédéric Barberousse devient une des résidences préférées de cette famille des Hohenstaufen.

Le duc de Saxe s'oppose au duc de Souabe et l'évêque introduit subrepticement l'heure d'été

À la mort de Heinrich V, empereur du Saint Empire, Lothar (Lothaire), duc de Saxe, est en conflit avec son neveu Friedrich II der Einäugige (Frédéric II le Borgne), duc de Souabe et d'Alsace, pour la succession au trône. Cette opposition aboutit à une guerre qui se déroule en grande partie en Alsace avec notamment le siège de la ville de Haguenau, résidence du Hohenstaufen Frédéric II. L'évêque de Strasbourg Eberhard von Fürstenberg se range du côté de Lothaire. En , les forces armées du duc de Souabe et d'Alsace et celles de l'évêque prennent position au sud de Hochfelden, près de Gougenheim. Les deux adversaires étaient convenus que le combat s'engagerait lorsque les cloches sonneront midi. Connaissant son infériorité, l'évêque envoya des émissaires dans les villages à l'entour et, dès 11 heures du matin, les cloches sonnèrent l'angélus de midi du haut des clochers de Gougenheim, de Duntzenheim, de Rohr et de Willgottheim. Cette ruse permit aux troupes épiscopales de passer à l'attaque, de surprendre les troupes ducales et de les mettre en fuite. D'après une légende, l'évêque Gebhard, successeur d’Eberhard von Furstenberg, aurait ensuite fait construire la chapelle Saint-Laurent de Gougenheim en remerciement de cette victoire. Finalement choisi par les représentants des duchés nationaux, le protégé du prélat de Strasbourg monta sur le trône du Saint Empire Romain Germanique le sous le nom de Lothar III. Depuis cet épisode, quand le vent souffle de la direction de Gougenheim, les habitants de Mittelhausen entendent sonner l'angélus de midi à 11 heures.

Communauté juive

Dès le XIIe siècle, Mittelhausen faisait partie de la seigneurie de Lichtenberg puis Hanau-Lichtenberg (en 1480) dont les seigneurs ont toujours autorisé les familles juives à y résider. Pourtant il n'y a jamais eu à Mittelhausen suffisamment de juifs pour constituer une communauté autonome. Les juifs de Mittelhausen étaient donc rattachés à la communauté voisine de Wingersheim, village dépendant du Grand Bailliage (Landvogtei) de Haguenau. C'est dans les archives de cette dernière que l'on trouve la mention de deux familles juives à Mittelhausen en 1550.

Un statut et une synagogue

Par lettres patentes en date du , le roi de France Louis XVI donne pour la première fois en Alsace un statut aux juifs. Il fait procéder à cette occasion à un dénombrement nominatif des juifs résidant en Alsace. Un état en date du relève la présence de deux familles juives (au total neuf personnes) à Mittelhausen :

- la veuve Jendel Abraham avec ses fils Wolff Abraham et Schmulen Abraham ainsi que sa fille Gutel Abraham ;

- Salomon David, époux de Blühm Abraham (fille de la veuve Jendel), avec son fils Abraham David et ses deux filles Rittel David et Reiss David.

Wingersheim abritait alors une communauté plus importante comprenant 21 familles soit un total de 100 personnes. Cette communauté disposait dès le XVIIe siècle d'une "Kaalstub" c'est-à-dire d'une salle de réunion et de prières installée dans une maison particulière ; celle-ci devait se situer entre la "Schulzegass" (actuellement rue de la Libération) et la "Schellgass" (actuellement rue des Jardins). En 1775 fut construite une première synagogue à l'emplacement de la synagogue actuelle. Un siècle plus tard, cette synagogue s'avérant trop petite et vétuste fut démolie et remplacée, en 1875, par une nouvelle construction : c'est la synagogue actuelle.

Administration des Lichtenberg mais rabbinat de Haguenau

La communauté de Wingersheim, avec son annexe de Mittelhausen, était rattachée au rabbinat de Haguenau. En 1784, elle s'assura les services d'Israël Isaac (chantre à la synagogue) et de Salomon Seelig (maître d'école). En outre, Moyses Mannheimer faisait fonction de précepteur. Son rôle était de préparer les garçons à la bar-mitsva (la majorité religieuse) en leur enseignant les rudiments d'hébreu nécessaires pour la récitation des prières et la lecture de la Torah.

Si religieusement les juifs de Mittelhausen étaient rattachés à la communauté de Wingersheim et donc au rabbinat de Haguenau, ils relevaient administrativement de la seigneurie des Hanau-Lichtenberg. C'est donc à Bouxwiller, capitale administrative de la seigneurie, qu'ils payaient le "Schirmgeld", droit de protection de 4 florins 5 schillings par trimestre. Le rattachement religieux à Wingersheim leur permettait de disposer d'une synagogue peu éloignée alors que d'après la Judenordnung de 1626, ils auraient dû se rendre pour les offices religieux à Brumath ou à Neuwiller-les-Saverne, seuls lieux de culte autorisés dans la seigneurie.

Les juifs de Mittelhausen comme ceux de Wingersheim étaient inhumés au cimetière juif d'Ettendorf créé au début du XVe siècle. Ce cimetière était utilisé par 26 communautés juives comme lieu d'inhumation. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le cimetière juif de Mommenheim fut ouvert aux juifs de Mittelhausen, de Wingersheim et de Mommenheim.

Des citoyens à part entière

En 1791 (), les juifs alsaciens devinrent des citoyens français de plein droit. Jusqu'alors leur situation était très précaire ; ils étaient soumis à l'arbitraire des seigneurs locaux. Comme il leur était interdit de posséder de la terre et de devenir membre d'une corporation de métier, il leur était impossible de posséder une ferme ou d'exercer un métier de l'artisanat. Ils prenaient donc en mains tout le commerce rural. Pour les uns, c'était le commerce des bestiaux, des cuirs et peaux, des céréales. Pour la plupart, c'était le colportage ainsi que les activités de récupération comme la friperie et les ferrailles. Ceux qui arrivaient à disposer de quelques réserves d'argent liquide, devenaient prêteurs d'argent et rendaient ainsi service aux paysans qui avaient des problèmes de trésorerie. Comme ils voulaient de temps à autre récupérer les sommes prêtées, cela conduisait souvent à des tensions et parfois à des conflits plus sévères. En temps de guerre, ce qui était souvent le cas en Alsace, quelques juifs assez riches assuraient la fourniture de vivres, de matériel divers et aussi de chevaux aux armées. Mais peu fortunés, les juifs de Mittelhausen ne pratiquaient certainement pas ce genre de commerce.

Des patronymes stables

Un décret de Napoléon Ier, décret dit de Bayonne du , imposait à tous les juifs d'adopter un nom de famille stable transmissible du père à ses enfants. Jusque-là, les juifs recevaient un prénom qu'ils faisaient suivre du prénom du père et parfois d'un surnom. À Mittelhausen vivaient alors deux familles soit un total de 15 personnes :

- Levy Salomon (ex Salomon David de 1784) avec son épouse qui prend le nom Metzger Blum ; sa fille Rose (ex Reiss) célibataire mais qui a un fils naturel de 7 ans nommé Weil Benjamin ; son beau-frère Metzger Benjamin (ex Wolff Abraham) et sa belle-sœur Metzger Gittel (ex Gutel Abraham) ;

- Levy Abraham (ex Abraham fils de Salomon David) avec son épouse Moses Keile et 6 enfants âgés de 3 mois à 10 ans, ainsi qu'un pupille Moses Jacob (né en 1794 à Wingersheim et vraisemblablement un frère de Moses Keile).

Tout au long du XIXe siècle, la communauté évolua lentement et les recensements permirent de suivre cette évolution :

1807 : 15 personnes ; 1821 : 20 personnes ; 1836 : 21 personnes ; 1841 : 17 personnes ; 1851 : 12 personnes ; 1856 : 9 personnes ; 1861 : 7 personnes ; 1895 : 5 personnes ; 1905 : plus aucun Juif à Mittelhausen

En 1836, à l'apogée de la présence juive à Mittelhausen, les 21 Juifs logeaient dans deux maisons. Dans la première vivaient :

- Levy Abraham, âgé de 65 ans (veuf de Moses Keile) ;

- ses trois fils célibataires : Hermann, âgé de 26 ans et militaire au 43e régiment d'infanterie de ligne ; Jacques, âgé de 24 ans, et Goetsch, âgé de 22 ans ;

- sa fille Judith, également célibataire, âgée de 28 ans avec Caroline, sa fille naturelle âgée de 4 ans ;

- son fils Josué, âgé de 36 ans, revendeur, marié avec Weil Julie, âgée de 38 ans ;

- les trois enfants de Josué et de Julie : Salomon, Hermann et Jacques, âgés respectivement de 3 ans, 2 ans et 3 mois ;

- sa belle-fille Eisenmann Caroline, veuve âgée de 36 ans avec ses 5 enfants : Bliemel, Sara, Nathan, Salomon et Jonathan, âgés respectivement de 10 ans, 8 ans, 7 ans, 4 ans et 2 ans.

Dans la maison voisine logeaient :

- Weil Benjamin, épicier et revendeur, âgé de 36 ans (fils de Levy Rose) avec son épouse Lipp Marie, âgée de 32 ans ;

- leurs trois filles : Bluem, Esther et Charlotte âgées respectivement de 4 ans, 2 ans et de quelques mois.

Quelques causes de cet exode rural des juifs

- l'octroi de la citoyenneté en 1791 ouvrit aux juifs l'accès aux villes ; les juifs qui étaient commerçants eurent alors tendance à s'installer là où la clientèle était plus abondante ;

- la crise économique des années 1846-1848 eut des répercussions sur le monde agricole ; les paysans endettés et dans l'impossibilité de rembourser déclenchèrent des émeutes. Des pillages de maisons juives eurent lieu dans diverses bourgades comme Brumath, Hochfelden, Saverne ou Marmoutier. La troupe dut même intervenir pour rétablir l'ordre. À la suite de ces incidents, de nombreux juifs craignant pour leur sécurité quittèrent les villages pour se fondre dans l'anonymat des villes ;

- l'introduction dans les campagnes alsaciennes, au début du XIXe siècle, du système des Caisses Mutuelles de Dépôts et de Prêts inventé par Frédéric Guillaume Raiffeisen permit de collecter et de faire circuler les disponibilités monétaires locales au profit des paysans et d'éviter ainsi le monopole des traditionnels intermédiaires juifs ;

- le développement des moyens de communication et notamment le chemin de fer dans la deuxième moitié de ce même XIXe siècle, conduisit également à des changements de résidence des juifs. Ainsi, nombre de juifs de Wingersheim et de Wittersheim s'installèrent à Mommenheim où se trouve une gare. De ce fait, la communauté juive de Wingersheim qui avait maintenu des effectifs autour de 100 personnes, n'en compta plus que 50 en 1905.

Héraldique

.svg.png.webp) |

Les armes de Mittelhausen se blasonnent ainsi : |

|---|

Politique et administration

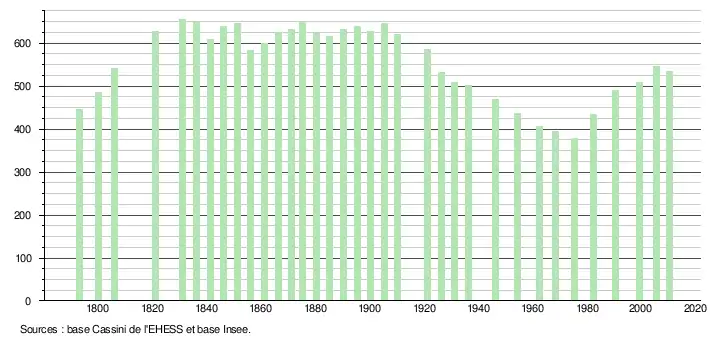

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. À partir du , les populations légales des communes sont publiées annuellement dans le cadre d'un recensement qui repose désormais sur une collecte d'information annuelle, concernant successivement tous les territoires communaux au cours d'une période de cinq ans. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[8]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[9] - [Note 1].

En 2013, la commune comptait 551 habitants, en augmentation de 0,73 % par rapport à 2008 (Bas-Rhin : 1,65 %, France hors Mayotte : 2,49 %).

Lieux et monuments

- Château de plaine au sud de l'agglomération, dans le vallon du ruisseau appelé Vierbrückgraben. Une famille « von Mittelhausen » mentionnée au début du XIVe siècle aurait fait construire ce château qui est attesté avec certitude à la fin du XVe siècle[12].

- Dalle funéraire d'Elsa von Lampertheim, épouse de l'écuyer Hugo von Still (fixée près d'une porte latérale de l'église, et datée de 1334).

- Dalle funéraire de Clémentine von Rotberg, épouse de feu Bechtold von Weitersheim (fixée près d'une porte latérale de l'église, et datée de 1703).

- Église actuelle inaugurée officiellement le . On notera que l'ancienne horloge de Mittelhausen est conservée dans la salle d'horlogerie du musée des arts décoratifs de Strasbourg. L'horloge a été restaurée avec un échappement à foliot.

- Pierres tombales de Johann-Philipp Melsheimer, de son fils Louis et de sa fille Caroline, épouse de Charles Hesse. C'est une concession perpétuelle sur l'ancien cimetière autour de l'église.

- Monument aux morts, constitué de deux colonnes en grès des Vosges, inauguré le .

- Banc-reposoir de 1854 implanté au bord de la route à mi-chemin entre Mittelhausen et Rumersheim, érigé à l'instigation du préfet du Bas-Rhin Auguste-César West, concrétisait un vœu de l'impératrice Eugénie de Montijo lors du premier anniversaire de son mariage avec Napoléon III.

Personnalités liées à la commune

- Wilhelm II von Mittelhausen, homme de confiance de Louis IV de Lichtenberg. Autour de l'année 1420, Ludwig IV (Louis IV) de Lichtenberg confia le Bbilliage de Westhoffen-Balbronn à Wilhelm II von Mittelhausen. Ce bailliage comprenait les villages de Balbronn, Westhoffen, Wolschheim, Allenwiller, Hengwiller, Furchhausen, Winzenheim, Irmstett et les moitiés de Traenheim et Hürtigheim. En 1425, Wilhelm II épousa Margareta, une fille naturelle de Louis IV avec en dot la moitié du village de Buswiller. Quatre années plus tard, avant de mourir, Louis IV lui confia également la garde du château d'Ingenheim.

Après la mort de Louis IV et quelque cinq années de régence, Jacques de Lichtenberg (on l'appela plus tard Jacques le Barbu), fils légitime de Louis IV, succéda à son père et retira sa confiance à son beau-frère. Wilhelm II avait probablement choisi le mauvais camp lors du conflit qui opposait les Lichtenberg et leurs alliés de La Petite-Pierre aux Leiningen (Linange) et aux Ochsenstein au milieu du XVe siècle. Toujours est-il que la moitié de Buswiller échappa à Wilhelm II en 1452.

Vingt ans plus tard, Wilhelm II décéda et fut inhumé à l'intérieur de son église paroissiale de Hohatzenheim, devant l'autel de saint Antoine (aujourd'hui emplacement de la Vierge douloureuse). Sa dalle funéraire a depuis été déplacée et fixée à un mur extérieur de la sacristie. L'épitaphe encore lisible de nos jours est rédigée ainsi :

« Anno D MCCCCLXXII

Am XII Dez Ap(pril) starb der

eren Vest Wilhelm von

Mittelhausen dem God gnäd'

und barmherzig sey Amen »

Traduction :

« En l'an du Seigneur 1472,

le 12 du mois d'avril, mourut le

très honorable Wilhelm von

Mittelhausen. Que Dieu lui accorde grâce

et miséricorde. Ainsi soit-il. »

- Georges Mittelhus, imprimeur de la fin du XVe siècle.

- Louis Chrétien Kampmann, fabricant de chapeaux de paille. Né à Mittelhausen le , Louis Chrétien était le fils de Kampmann Jean Frédéric, chirurgien à Mittelhausen, et de Kaltenbach Catherine Elisabeth. Commis-négociant au moment de son mariage en 1835 avec Sophie Frédérique Amélie Doldé, Louis Chrétien créa en 1838 une manufacture de chapeaux de paille à Strasbourg. Après plusieurs années de tâtonnements, son entreprise connut le succès et en 1867, il employait 1 650 personnes dans de petits ateliers dispersés dans les faubourgs de Strasbourg (au Neudorf et au Neuhof), à Hochfelden, Brumath, Dalhunden et à Wingersheim (village voisin de son lieu de naissance) où il répondait à l'appel du curé Jakob Kleiber soucieux de fournir du travail aux plus démunis. Sa production annuelle se montait alors à un demi-million de chapeaux de paille dits « de Panama ».

La matière première de ses chapeaux provenait d'un genre de palmier appelé latanier. Cet arbre d'Amérique centrale pouvant atteindre 10 à 15 mètres de haut fournissait feuilles et fibres textiles qui étaient importées mais, pour faire des économies, on pouvait incorporer de la paille de blé à cette matière première. Après avoir également mené de front une intéressante carrière politique, Louis Chrétien Kampmann décédait à Strasbourg le . Son fils Alfred Léon qui lui avait succédé bien avant, opta pour la France en 1871 et installa le siège de son entreprise à Épinal. - Christophe-Guillaume Koch, professeur d'université, juriste, historien. Né le à Bouxwiller, mort le à Strasbourg.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Notes et références

Notes

- Par convention dans Wikipédia, le principe a été retenu de n’afficher dans le tableau des recensements et le graphique, pour les populations légales postérieures à 1999, que les populations correspondant à une enquête exhaustive de recensement pour les communes de moins de 10 000 habitants, et que les populations des années 2006, 2011, 2016, etc. pour les communes de plus de 10 000 habitants, ainsi que la dernière population légale publiée par l’Insee pour l'ensemble des communes.

Références

- Lion 1906, « Orthodromie », sur www.lion1906.com (consulté le )

- Une manse était l'étendue de terre nécessaire à la subsistance d'une famille paysanne. Cette superficie pouvait varier selon la qualité de la terre et s'étendre entre 6 et 10 hectares.

- Une juchère était la superficie pouvant être labourée par une paire de bœufs en un jour, soit environ 30 ares.

- Jean-Paul de Gassowski, « Blasonnement des communes du Bas-Rhin », sur http://www.labanquedublason2.com (consulté le )

- André Kuhn n'a exercé son mandat de maire qu'un mois.

- Alfred Peter arrête son mandat de maire par démission.

- [PDF] Liste des maires au 1er avril 2008 sur le site de la préfecture du Bas-Rhin.

- L'organisation du recensement, sur le site de l'Insee.

- Calendrier départemental des recensements, sur le site de l'Insee.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 20062007 2008 2009 2010 201120122013 .

- Nicolas,. Mengus, Châteaux forts et fortifications médiévales d'Alsace dictionnaire d'histoire et d'architecture, La Nuée Bleue, cop. 2013 (ISBN 978-2-7165-0828-5 et 2-7165-0828-3, OCLC 863479791, lire en ligne)