Mer d'Aral

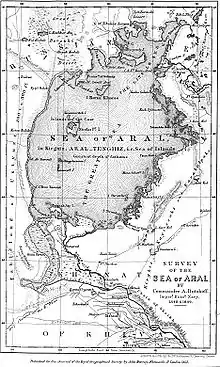

La mer d'Aral (en russe, Аральское море, en kazakh, Арал теңізі, en ouzbek, Orol dengizi) est un lac d'eau salée d'Asie centrale situé entre 43° et 47° de latitude nord et entre 58° et 62° de longitude est, occupant la partie basse de la dépression touranienne ou aralo-caspienne au milieu d'espaces désertiques. Elle est partagée entre le Kazakhstan au nord et l'Ouzbékistan au sud. Elle tire son nom du mot kazakh Aral qui signifie « île » en référence aux milliers d'îles qui la couvraient.

| Mer d’Aral | |||

Images satellites de la mer d'Aral en 1989 (à gauche) et en 2014 (à droite). | |||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays | |||

| Fait partie de | Aire méditerranéenne (d) (?) | ||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 45° N, 60° E | ||

| Type | Endoréique | ||

| Origine | Naturel | ||

| Superficie · Maximale · Minimale |

8 303 km2[1] 67 500 km2[2] 7 297 km2 (septembre 2014)[3] |

||

| Longueur | 428 km[4] | ||

| Largeur | 284 km[5] | ||

| Altitude | 53,4 m[6] | ||

| Profondeur · Maximale · Moyenne |

68 m 8,7 m |

||

| Hydrographie | |||

| Bassin versant | 690 000 km2 | ||

| Alimentation | Amou-Daria Syr-Daria |

||

| Émissaire(s) | Aucun | ||

| Géolocalisation sur la carte : Ouzbékistan

Géolocalisation sur la carte : Kazakhstan

| |||

Dans les années 1960, la mer d'Aral, encore alimentée par les puissants fleuves Amou-Daria et Syr-Daria, formait la quatrième plus vaste étendue lacustre du monde, avec une superficie de 66 458 km2. En 2000, cette superficie était divisée par deux. Cet assèchement, dû au détournement des deux fleuves pour produire du coton en masse, est une des plus importantes catastrophes environnementales du XXe siècle. En août 2005 s'est achevée la construction de la digue de Kokaral qui sépare la petite partie nord de la mer d'Aral au Kazakhstan, la Petite mer d'Aral, du reste de la dépression, la préservant ainsi de l'assèchement[7]. Depuis lors, la partie sud initialement appelée Grande Aral ne reçoit presque plus d'eau de surface ; en grande partie asséchée, elle est généralement divisée en trois lacs principaux : un profond bassin occidental, parfois relié à un bassin oriental peu profond et souvent à sec, et le petit lac de Barsakelmes.

Six pays se partagent le bassin de la mer d’Aral : Kazakhstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan, Turkménistan et Afghanistan. Alimenté par deux affluents principaux, l’Amou-Daria et le Syr-Daria, le bassin versant de ce lac d’eau salée compte 17 752 glaciers pour une superficie d’environ 1 549 000 km2[8].

Formation

Dans sa forme actuelle, la mer d'Aral est apparue il y a environ 10 000 ans. Auparavant, à l'époque glaciaire, une période particulièrement sèche, il n'y avait dans cette région que quelques marécages et étangs hypersalés[9], mis à part au plus fort des glaciations quaternaires lorsque les glaces de la mer de Kara bloquaient le cours de l'Ob et forçaient les eaux de la Sibérie occidentale à s'écouler vers la mer Caspienne en passant par le bassin de l'Aral[10]. Cela s'est produit pour la dernière fois il y a près de 90 000 ans et elle atteignait une taille de 100 000 km2[11].

Après la dernière glaciation, la mer d'Aral s'est formée lorsque le Syr-Daria a commencé à remplir une dépression creusée par l'érosion éolienne. Ces eaux auxquelles viennent bientôt s'ajouter celles de l'Amou-Daria ne sont donc pas encore salées et la faune aquatique provient d'abord de ces fleuves. Il y a 5000 ans, la mer d'Aral atteint sa plus grande extension, son niveau atteint l'altitude de 58-60 m et elle s'étend jusqu'au lac Sary Kamysh. Ses eaux s'écoulent alors dans la mer Caspienne par l'intermédiaire de l'Ouzboï ce qui permet sa colonisation par les poissons venus de la Caspienne[9]. Ce maximum est lié à un climat plus chaud et plus humide ; les fleuves ont alors un débit trois fois plus élevé qu'au début du XXe siècle et apportent alors 150 km3 d'eau par an[12].

Plus tard, le climat redevient plus sec et le niveau de la mer va varier en fonction des apports de l'Amou-Daria qui pouvait soit alimenter la mer d'Aral, soit s'orienter vers le lac Sary Kamysh et l'Ouzboï. Les reconstitutions paléogéographiques laissent penser que ce deuxième cheminement a été préféré entre -1800 et -1200 puis entre +100 et +500 et de 1200 à 1550 faisant pratiquement disparaître la mer d'Aral à ces périodes[12].

Géographie

.jpg.webp)

La mer d'Aral couvrait, au début des années 1960, une superficie de 66 458 km2 (soit plus de 2 fois la superficie de la Belgique) dont 2 345 km2 occupés par des îles. Longue de 428 km, large de 284 km, elle se localisait dans une des parties les plus basses de la dépression touranienne affaissée depuis la fin de l'ère tertiaire (pliocène supérieur) par les mouvements alpins qui ont affecté l'Asie moyenne. Située à +52 m au-dessus du niveau moyen de la mer, la mer d'Aral est caractéristique de l'endoréisme de cette région du monde. C'était un espace lacustre peu profond (sur plus du tiers de sa superficie, la profondeur ne dépassant pas −10 m). Toutefois, cette profondeur était dissymétrique, la partie occidentale de la mer d'Aral (en rebord du plateau d'Oust-Ourt) voyait les fonds descendre jusqu'à −68 m alors que moins de 10 % de ces derniers dépassaient les −10 m dans la partie orientale[13].

Les rives de la mer d'Aral étaient variées même si elles présentaient, par leur caractère désertique, un point commun. La rive orientale était caractérisée par son relief sablonneux formé de basses crêtes longitudinales indentées par une série de longues baies étroites parsemées d'îlots. Elle s'opposait ainsi au littoral occidental, d'un profil rectiligne, dominé par de hautes falaises (hautes de 190 m pour les plus élevées) battues par les flots. La rive septentrionale correspondait à la limite sud du plateau argilo-sableux de Tourgaï, s'élevant jusqu'à 178 m au-dessus du rivage et découpé de baies profondes. Entre ses diverses parties, au nord-est et au sud, les vastes deltas du Syr-Daria et de l'Amou-Daria, prenaient l'aspect de vastes espaces plans qui progressaient rapidement grâce au déversement abondant des eaux limoneuses[13].

Hydrologie

Les eaux de la mer d'Aral se caractérisaient par une grande limpidité et un bleu intense, elles étaient peu salées (10 à 11 ‰ de taux de salinité moyen, 14 ‰ au sud-est). Leur température suivaient le rythme des saisons en raison de la faible profondeur ; l'été, elles pouvaient atteindre 26 °C à 27 °C en surface (mais seulement 1 °C à 3 °C dans les fonds de la côte occidentale). L'hiver, les températures étant négatives, la mer était entièrement prise par les glaces, parfois jusqu'au début du mois de mai[13]. Les précipitations sont faibles dans cette région au climat aride (entre 130 et 140 mm/an en moyenne), l'évaporation est très élevée (de l'ordre de 1 000 mm/an) mais l'apport des deux grands fleuves tributaires permettait à la mer d'équilibrer son bilan hydrologique[14].

La surface de la mer d'Aral était soumise à des oscillations de plus ou moins grande amplitude. Une variation quotidienne était provoquée par le phénomène des seiches à longue période et pouvait atteindre des amplitudes de 20 cm à 1 m relevées à la station « Mer d'Aral » située au nord-est de l'étendue lacustre. Toutefois, de violentes tempêtes pouvaient provoquer des oscillations bien supérieures, en 1902 fut relevée une montée des eaux de 2,1 m. Il faut également noter la présence épisodique d'un courant circulaire provoqué par la conjugaison du vent et de l'arrivée des eaux de l'Amou-Daria et du Syr-Daria[13].

Le niveau des eaux a beaucoup varié au cours de l'histoire. Jusqu'au XVIe siècle, la mer d'Aral était reliée à la mer Caspienne par l'intermédiaire de l'Ouzboï et son niveau d'eau baissait car son principal fleuve tributaire, l'Amou-Daria, empruntant le cours de cet ancien cours d'eau, aujourd'hui à sec, allait déverser la majeure partie de ses eaux dans cette grande mer intérieure qu'est la Caspienne.

Le cours de l'Amou-Daria fut détourné voilà 400 ans (par les khans de Khiva car le fleuve charriait des sables aurifères) et ses eaux rejoignirent la mer d'Aral dont le niveau s'éleva. Une nouvelle baisse fut enregistrée entre 1850 et 1880, mais les eaux remontèrent de 3 m entre cette dernière date et 1960[13].

Hydrographie

Le bassin hydrographique de la mer d'Aral, correspondant essentiellement aux bassins de ces deux grands fleuves tributaires : l'Amou-Daria et le Syr-Daria, couvre une superficie de 1 549 000 km2 (549 000 km2 de terres cultivables dont 78 956 sont irriguées). S'étendant entre les longitudes 56° et 78° est, et les latitudes 33° et 52° nord, ce vaste territoire coïncide géographiquement avec presque toute la zone de l'Asie centrale et comprend la totalité du territoire du Tadjikistan, de l'Ouzbékistan, la majeure partie du Turkménistan, trois provinces du Kirghizistan (Och, Djalal-Abad, Naryn), deux régions ou oblys méridionales du Kazakhstan (Kyzylorda, Kazakhstan-Méridional), quelques contrées septentrionales de l'Iran et de l'Afghanistan[15].

Assèchement

Dès 1918, les autorités de la République socialiste fédérative soviétique de Russie procédèrent au détournement de ses principaux affluents « afin d’irriguer des zones désertiques de l’Ouzbékistan pour y implanter des rizières et des champs de coton[16]. » Au début des années 1960, les économistes soviétiques décidèrent d’intensifier la culture du coton en Ouzbékistan et au Kazakhstan. Les fleuves Amou-Daria et Syr-Daria furent privés d'une partie de leurs eaux pour irriguer les cultures par plusieurs canaux dont celui de Karakoum. Ainsi à partir de 1960, entre 20 et 60 km3 d'eau douce furent détournés chaque année. Le manque d'apport en eau assécha alors peu à peu la mer dont le niveau baissait de 20 à 60 cm par an. Depuis 1971, une partie des eaux de l'Amou-Daria est orientée vers le Darjalyk, un ancien bras du fleuve menant vers le bassin du Sary Kamysh, un lac asséché qui a été ainsi reconstitué et plus récemment vers le lac de l'âge d'or.

Depuis 1960, la mer d'Aral a perdu 75 % de sa surface, 14 mètres de profondeur et 90 % de son volume[17], ce qui a augmenté sa salinité et la plupart des espèces endémiques ont disparu[18]. Le nombre d'espèces de poissons est passé de 32 à 6[19]. On peut retrouver des épaves de bateaux sur l'ancien fond marin.

La séparation entre la Petite mer au nord et la Grande mer au sud date de 1989. L'évolution a d'abord laissé présager la disparition totale de la seconde à l'horizon 2025, avant que des travaux d'aménagement ne soient opérés. En 2007, on constate que le niveau de la Petite mer d'Aral a remonté spectaculairement, plus vite que ne l'espéraient les experts chargés du dossier[7] et la pêche a repris depuis 2006[8].

Peter Zavialov décèlerait un lien entre la hausse de la mer Caspienne et l’abaissement de la mer d’Aral[20]. Pour Chilo, académicien russe, ce sont les fonds des mers (Caspienne et Aral) qui seraient très friables... et un historien Bunyatov démontre que ce lac aurait déjà agonisé quatre fois au cours des siècles. Allant dans ce sens, des analyses contradictoires sur la mort programmée pour 2025 de la mer d’Aral ont été publiées récemment[21].

Conséquences biologiques et biomédicales

Les 28 espèces endémiques de la mer d’Aral ont disparu. Seule subsiste une espèce de raie importée et sélectionnée pour survivre à de tels taux de salinité. Sa survie à long terme n’est pas assurée, même dans la Petite mer. Les quantités gigantesques de pesticides qui, jadis, étaient charriées par les deux fleuves tributaires de la mer et se sont déposées au fond du bassin de l’Aral ainsi que le sel laissé par les eaux se retirant, se sont retrouvées, au fur et à mesure que l’évaporation progressait, à l’air libre en raison des vents violents. Ils ont provoqué une forte hausse du taux de mortalité infantile (parmi les plus élevés du monde aujourd'hui), une augmentation du nombre des cancers et des cas d’anémies, ainsi que le développement d'autres maladies respiratoires directement reliés à l’exposition à des produits chimiques, phénomènes confirmés par des études de l’Organisation mondiale de la santé.

Tentatives de sauvetage

Pour empêcher cet assèchement total, de multiples projets ont été évoqués :

- détournement des fleuves Volga, Ob et Irtych, ce qui redonnerait à la mer sa taille originale en vingt à trente ans pour un coût de 30 à 50 milliards de dollars[22] ; en 2011, des projets en ce sens étaient en cours d'élaboration[23] ;

- creusement d'un canal depuis la mer Caspienne avec station de pompage ;

- amélioration des canaux d'irrigation ;

- demandes aux fermiers de moins gaspiller l'eau des rivières ;

- remplacement du coton par des espèces moins gourmandes en eau ;

- utilisation de moins de produits chimiques pour le coton ;

- changement économique en favorisant l'économie non basée sur l'agriculture dans les pays en amont.

Digue en béton de Kokaral

La construction du barrage de Kokaral, au sud de l’embouchure du fleuve Syr-Daria fut un premier succès. En effet ce barrage permit de barrer le détroit entre la Petite mer, aussi appelée Maloïé, ancienne mer bordière au nord de la mer d´Aral avant son assèchement, et la Grande mer (Bolchoïé, ce qui reste du sud de la grande mer).

Avant la construction du barrage de Kokaral, le maire de la ville d'Aralsk, Alachibaï Baïmirzaev avait décidé de faire construire en 1995 une digue de vingt-deux kilomètres constituée de sable et de roseaux. Achevée en 1996, elle permit immédiatement d'éviter que les eaux du fleuve ne se perdent dans le delta entre la Petite et la Grande mer d'Aral afin de faire remonter le niveau de la Petite mer. La vie renaquit autour de la mer, qui augmenta en volume et avança de plusieurs kilomètres; des roseaux, des renards, des rongeurs, des oiseaux ainsi que quelques espèces de poisson commencèrent à repeupler le bassin de la Petite mer. Malheureusement, une tempête violente détruisit cette digue fragile en 1999. Une partie de ce qui avait été gagné en volume et en superficie fut à nouveau perdu.

La Banque mondiale a décidé de financer la construction de la digue en béton de Kokaral ainsi qu’une série de digues secondaires en vue d’éliminer l’excès de sel par des déversoirs et de faire remonter le niveau de l’eau. Ce projet controversé, dont les travaux ont débuté en 2003, a permis à la Petite mer de regagner environ 500 km² de superficie, mais il risque également de condamner la Grande mer par un assèchement encore plus rapide, même si une vanne située au-dessus du barrage prévoit de déverser le surplus en eau dans la Grande mer d´Aral, située pour une part importante en Ouzbékistan. Ce barrage permettant à la vie de revenir dans la Petite mer est une pomme de discorde entre le Kazakhstan bénéficiaire et l'Ouzbékistan qui pourtant, avec le Turkménistan, détourne la quasi-totalité des eaux de l'Amou-Daria en détruisant ainsi toute vie dans la Grande mer.

Le président Noursoultan Nazarbaïev fait apparaître un semblant d´espoir de renaissance de la mer d´Aral au Kazakhstan. Il a en effet pour projet de rehausser le niveau de la petite mer, grâce à la construction du barrage de Kokaral, permettant ainsi à l'industrie de la pêche de retrouver son ancien niveau et à la ville d'Aralsk de redevenir un port plus ou moins important. Ce projet estimé à 120 millions de dollars (98 millions d'euros) serait financé principalement par les revenus du pétrole du Kazakhstan, il prévoit également le creusement d’un canal de jonction entre les deux bassins et la construction de nouvelles structures pour exploiter l’énergie hydroélectrique.

Cette digue en béton construite dans la partie nord de l'ancienne mer d'Aral, à l'est de l'île de Kokaral, mesure 13 km de long pour une hauteur de 10 m à une altitude de + 42 m.

Selon le site internet Structurae.info, le barrage digue a été construit uniquement avec du béton en 2005, depuis le niveau de la Petite Aral a augmenté d´au moins 12 mètres passant de moins de 30 mètres à 42 mètres en 2009. Alors que les spécialistes de la Banque mondiale avaient prévu que l’eau ne remonterait pas avant trois ans – d’autres hydrologues pensaient même que la mer d’Aral serait irrémédiablement perdue – la petite mer avait déjà regagné 30 % de sa superficie, ce qui représentait plus de 10 milliards de mètres cubes d’eau. Cependant, d´après certains responsables kazakhs, il vaudrait mieux ne pas se réjouir trop tôt car une solution définitive n´a pas encore été apportée.

Plantations de saxaoul

L’Ouzbékistan a planté 27 000 hectares de saxaoul (arbuste), qui produisent 167 000 tonnes d’oxygène en absorbant 230 000 tonnes de CO2[24], ce qui est équivalent à 4 minutes de la production mondiale de CO2. Commencé dans les années 1980, ce programme n’a pu reprendre qu’en 2008, faute de financement. Ces plantes ne sont pas seulement une aide contre l’érosion, elles jouent également un autre rôle essentiel : selon le professeur Zinovi Novitsk, elles permettent de réduire l’effet de serre. Mais parallèlement à ce type de projet, l’Ouzbékistan reste le 2e exportateur mondial de coton en 2011 – 2 millions d’hectares de cette plante y sont encore cultivés – ; or l’irrigation reste incontrôlée puisque le coton est une culture qui demande beaucoup d’eau, accentuant ainsi les phénomènes naturels d’assèchement[25].

L'Union européenne participe aux plantations d'arbres[26].

Avenir possible

Le Turkménistan préfère utiliser les eaux de l'Amou Daria pour l'irrigation, ainsi que le remplissage du lac de l'âge d'or (ou lac de Karakum) et du lac Sary Kamysh, deux lacs plus petits et en pleine expansion qui d'une certaine manière tendraient à remplacer la Grande Aral, plus difficile à alimenter parce que plus grande et que les eaux s'infiltrent et se perdent dans les sables du désert.

L’Ouzbékistan préfère toujours utiliser les eaux de l'Amou Daria pour l'irrigation, ainsi son débit à l'entrée de ce qui reste de la mer, est très faible, voire nul.

La grande mer d'Aral, qui fournissait autrefois des dizaines de milliers de tonnes de poissons par an, a très peu de chances de revoir le jour à cause de questions de salinité et de la pollution aiguë par les pesticides et parce que le détournement de rivières sibériennes n'est plus d'actualité. Par contre, la petite mer d'Aral pourrait se renaturer (si les gouvernements du Kazakhstan et de l'Ouzbékistan agissent de concert et durablement). Cette zone a résisté à l'assèchement et le rehaussement du barrage de Kok-Aral ainsi que la construction de nouvelles digues pourrait porter le niveau de cette petite mer à 50 mètres (projet de 86 millions de dollars financé par la Banque mondiale).

En 2018, la navigation et même la pêche ont déjà repris au port d'Aralsk. Les experts préviennent cependant que la surpêche pourrait défaire ce début de restauration[27]. Un collecteur, pour éviter l'évaporation et les pertes dans le sable, pourrait amener l'eau provenant du barrage de Kok-Aral vers le bassin ouest de la mer d'Aral, le plus profond et qui pourrait aussi être sauvé.

Fabrication d'armes biologiques

En 1948, un laboratoire d'armes biologiques top-secret est établi sur l'île de Vozrojdénia située au centre de la mer d'Aral qui est maintenant disputée entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. L'histoire exacte, les fonctions et le statut actuel de ce centre ne sont pas encore divulgués. La base est abandonnée à la suite de la désintégration de l'URSS. Des expéditions scientifiques ont démontré que cela a constitué un site de production, d'essai et, plus tard, de fabrication d'armes pathogènes. En 2002, à travers un projet organisé par les États-Unis et avec l'assistance de l'Ouzbékistan, dix sites d'enfouissement d'anthrax sont décontaminés. D'après le Kazakh Scientific Center for Quarantine and Zoonotic Infections, tous les sites d'enfouissement ont été décontaminés[28].

Autres cas similaires

Galerie de photos

.jpg.webp) Moynaq (2013).

Moynaq (2013). Les falaises du plateau d'Oust-Ourt sur la rive ouest.

Les falaises du plateau d'Oust-Ourt sur la rive ouest. Le port d'Aralsk en 2003.

Le port d'Aralsk en 2003. Une digue à Moynaq (2004).

Une digue à Moynaq (2004).

Notes et références

- (août 2015)

- (1960)

- http://www.ntsomz.ru/projects/eco/econews_271108_beta

- (1960)

- (1960)

- (1960)

42 m (nord) en 2007

29 m (sud) en 2007 - Jean Étienne, Mer d'Aral : comment inverser une catastrophe écologique, Futura-sciences.

- « 1989, Mer d’Aral : La mer d’Aral renaîtra-t-elle un jour ? », Information sur le développement durable, université de Genève.

- N. V. Aladin, I. S. Plotnikov, R. Letolle « Hydrobiology of the Aral Sea », dans Dying and Dead Seas Climatic Versus Anthropic Causes, NATO Science Series: IV: Earth and Environmental Sciences Volume 36, 2004, pp 125-157.

- Jan Mangerud, Valery Astakhov, Martin Jakobsson, John Inge Svendsen, « Huge Ice-age lakes in Russia », Journal of Quartenary Science, 2001, 16, 773-777.

- Avjit Gupta, « Large Rivers: Geomorphology and Management », page 68, John Wiley & Sons, 28 févr. 2008.

- Peter O. Zavialov, « Physical Oceanography of the Dying Aral Sea », Springer, 6 mars 2007 - 168 pages.

- Dictionnaire illustré des merveilles naturelles du monde, Sélection du Reader Digest, 1977, p. 52.

- Simon Gascoin et Philippe Renard, Modélisation du bilan hydrologique de la partie sud de la Mer d'Aral entre 1993 et 2001, Journal des sciences hydrologiques, 50(6), Centre d'hydrogéologie, université de Neuchâtel, décembre 2005. Lire en ligne.

- (en) Aral Sea: Location, geomorphology, landscape sur CAWATERinfo.

- « La mort de la mer d’Aral », France 24, 27 août 2009.

- (en) Caractéristiques bathymétriques de la mer d'Aral de 1950 à 2009 sur CAWATERinfo.

- Mer d’Aral sur Dinosoria.com

- P.Micklin et N.Aladin, Pour la Science, no 378-Décembre 2008

- (en) P.O. Zavialov, Hydrographic survey in the dying Aral Sea, Geophysical Research Letters, Vol. 30, 1659, 4 pp., 2003.

- Charles Levinson, « La mer d’Aral renaîtra-t-elle un jour ? », sur courrierinternational.com, .

- (en) Ed Ring, « Release the Rivers: Let the Volga & Ob Refill the Aral Sea » [archive du ], Ecoworld, (consulté le ).

- Pierre Avril, « Le Kazakhstan veut faire revivre la mer d'Aral », Le Figaro, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ). - Et tout au fond pousse une forêt, Courrier international, 12 mars 2009. Une coquille s'est glissée dans l'encadré au bas de l'article, il faut lire 230 000 tonnes de CO2 car il est bien précisé quelques lignes au-dessus du chiffre incompréhensible de 2,3 tonnes de CO2 pour une superficie de 300 000 hectares qu'« un hectare de saxaoul âgé de quatre ans absorbe 1 158 kilos de CO2 et rejette 835 kilos d’oxygène ». Tous les saxaouls n'ayant pas atteint l'âge de quatre ans, on ne peut pas non plus faire une simple multiplication qui donnerait un chiffre plus élevé.

- (en) Water management infrastructure sur CAWATER info.

- (en) « European Union completed planting of 27 thousand trees in Aral Sea basin », sur eeas.europa.eu, .

- Matt Warren (2018), « The North Aral Sea—once near death—is coming back to life », Science Mag, 19 mars 2018.

- (en) Vozrozhdeniye Open-Air Test Site, The Nuclear Threat Initiative.

Voir aussi

Bibliographie

- Élisée Reclus, Note relative à l’histoire de la mer d’Aral, puis Réponses aux observations précédentes, dans le Bulletin de la Société de Géographie, , p. 113-118, et , p. 533-536, texte intégral sur Gallica.

- René Letolle et Monique Mainguet, Aral, Springer-Verlag, Paris, 1993. (ISBN 0-38759-613-5)

- Philip Micklin et Nikolay Aladin, Le sauvetage de la mer d'Aral, Pour la Science, 374 (), pp. 78–84.

- René Letolle, La mer d'Aral : Entre désastre écologique et renaissance, L'Harmattan, Paris, 2008. (ISBN 2-29607-719-6)

- Justine Mattioli, Alain Blum et Marie-Hélène Mandrillon, Le Drame de la mer d'Aral à la télévision française (1990-2010), Penser les médias, éditions Le Bord de l'eau, Bordeaux, 2011. (ISBN 2-35687-139-X)

- Raphaël Jozan, Les débordements de la mer d'Aral - Une sociologie de la guerre de l'eau, Partage du savoir, PUF, Paris, 2012. (ISBN 2-13059-434-4)

- Igor S. Zonn, M. Glantz, Aleksey N. Kosarev, Andrey G. Kostianoy, The Aral Sea Encyclopedia, Springer, 8 févr. 2009 - 298

- Jérôme Delafosse, Les larmes d'Aral, Robert Lafont.

Articles connexes

Liens externes

- E-Journal de l’eau de l’UNESCO No. 175 : La mer d'Aral.

- The Eurasia21 Project.

- (en) LakeNet Database

- Vidéo sur la renaissance de la Mer d'Aral depuis 2005

- Ressource relative à la bande dessinée :

- (en) Comic Vine

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :